PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM GESTÃO DO

CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mestrado

EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL DAS MÉDIAS E

PEQUENAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM GERAR

PRODUTOS INOVADORES AO ATUAREM EM UM

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL

Autor: Gustavo Henrique de Souto Silva

Orientadora: Adelaide dos Santos Figueiredo

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUTO SILVA

EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL DAS MÉDIAS E PEQUENAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM GERAR PRODUTOS INOVADORESAS AO ATUAREM EM UM ARRANJO PRODUTIVO

LOCAL

Orientadora: Dra. Adelaide dos Santos Figueiredo

Brasília 2008

Dissertação apresentada ao

S586e Silva, Gustavo Henrique de Souto.

Exploração do potencial das médias e pequenas empresas de tecnologia da informação do Distrito Federal em gerar produtos inovadores ao atuarem em um arranjo produtivo local / Gustavo Henrique de Souto Silva. – 2008.

110 f. : il. ; 30 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 2008.

Orientação: Adelaide dos Santos Figueiredo.

TERMO DE APROVAÇÃO

Dissertação de autoria de Gustavo Henrique de Souto Silva, intitulada de “Exploração do Potencial das Médias e Pequenas Empresas de Tecnologia da Informação do Distrito Federal em Gerar Produtos Inovadores ao Atuarem em um Arranjo Produtivo Local”, requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, defendida e aprovada, em 14/08/2008, pela banca examinadora constituída por:

____________________________________ Dra. Adelaide dos Santos Figueiredo

____________________________________ Dr. Cláudio Chauke

____________________________________ Dr. Clayton Campanhola

AGRADECIMENTOS

Mais uma conquista em minha vida. Mais que um título, o mestrado me possibilitou uma transformação. Uma mudança que foi saboreada em cada discussão em classe, em cada bibliografia lida e em cada trabalho realizado.

Em um processo de auto descobrimento, percebi que o ser humano é dotado de uma capacidade de superação muitas vezes desconhecida e, na maioria das vezes, limitada à nossa própria percepção. Compreendi que há vários caminhos que convergem ao mesmo fim e independente do caminho, o objetivo atingido e o aprendizado adquirido ao longo da jornada nos tornam melhores.

E muitos foram os que permitiram e contribuíram com essa etapa da minha caminhada. Os mestres que instigavam ao extremo a ponto de me fazer pensar se a abdicação das horas de lazer e descanso valia a pena, mas que desta forma, contribuíram para minha sabedoria. Em especial, a professora Dra. Adelaide, que desde o início acreditou e se interessou pelo trabalho.

A contribuição do SEBRAE-DF foi fundamental para a consolidação da pesquisa. Agradeço em especial à Cristina Vieira Araújo pelo empenho e disponibilidade em sempre me atender com simpatia e dedicação.

Aos meus pais, que me ensinaram valores morais de respeito ao próximo criando alicerces para a formação do meu caráter. Em especial, meu pai, que ao longo da vida me instruiu não só com palavras, mas com atitudes mostrando que a vida é feita de escolhas e cabe a nós arcar com as conseqüências delas.

À minha amada esposa Lucíola pela compreensão, apoio e renúncia. Agradeço o aprendizado que me proporciona diariamente com suas atitudes e poucas palavras cercadas de grandes significados; pela paciência em ouvir comentários, teorias e revisar textos às vezes incompreensíveis.

Ao meu filho querido “Titico” que por vezes chorou minha ausência e me faz imensamente feliz de modo que eu procure dar sempre o melhor de mim.

A minha cunhada Cláudia, aonde quer que esteja, agradeço por ter me ensinado mesmo que de forma dura que a vida e curta e que devemos

“ir a luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder

Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; cada homem é parte do continente, parte do todo; se um seixo for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se fosse um promontório, assim como se fosse uma parte de seus amigos ou mesmo sua; a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade; e por isso, nunca procure saber por quem os sinos dobram, eles dobram por ti.

RESUMO

Nos últimos anos, em especial no final do século XX e início do século XXI, percebe-se de forma imperativa a crescente e constante busca das empresas por inovação a fim de se sustentarem no mercado. Conseqüentemente, a competitividade entre as empresas faz com que estas careçam de transformar informações em conhecimentos. Os softwares e a Indústria de Softwares - IS contribuem e aceleram essa revolução. Em escala mundial, a IS tem crescido e o Brasil figura como um ente importante no setor, tanto como consumidor quanto como produtor. Ao mesmo tempo, percebe-se a ausência de iniciativas eficazes que permitam fortalecer o mercado nacional da IS de modo que o Brasil possa figurar como um grande produtor mundial. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar lacunas e alternativas para fortalecer a IS, em especial as Médias e Pequenas e Empresas - MPEs de Tecnologia da Informação –TI do Distrito Federal - DF, de modo que, por meio de iniciativas de cooperação como arranjos produtivos locais, as MPEs de TI do DF possam se fortalecer e gerar inovação.

ABSTRACT

Over the last few years, especially between the end of the 20th and the beginning of the 21st century, one can notice the increasing search of enterprises for innovation as well as for a way to remain competitive in the market. Consequently, the competitiveness among enterprises has enhanced the need to transform information in knowledge. The sofwares and the Software Industry – SI have been contributing and accelerating this revolution. The SI has been enhancing worldwide and Brazil has played an important role in this scenario, not only as a consumer, but also as a producer. On the other hand, we cannot see efficient measures that contribute to strengthen the SI national market so as to have Brazil appear as a great world software producer. Therefore, the objective of this paper is to identify gaps e alternatives to strengthen the SI, especially the small and medium size enterprises – MPEs of Information Technology – IT of the Distrito Federal – DF, so that, by means of initiatives of cooperation such as local productive arrangement, the IT MPEs of the DF are able to become stronger and develop innovation.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Ciclo de Inovação (krogh, 2001) adaptado (autor)...15

Figura 2 - Transformação de Conhecimento em Invenção e Inovação (Ibrahim e Fallah, 2005) adaptado (autor)...16

Figura 3 - Transmissão de Conhecimento em um Cluster Tecnológico (Ibrahim e Fallah, 2005) adaptado (autor)...19

Figura 5 - Forças que Governam a Competição em um Setor (Porter, 1990)...38

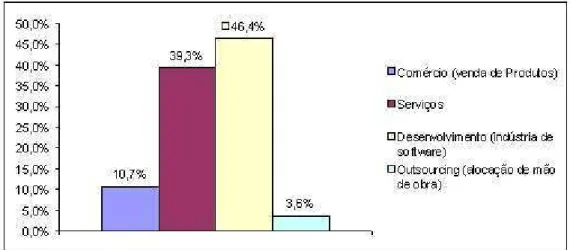

Figura 6- Empresas Conforme Ramo Principal de Atuação (%)...44

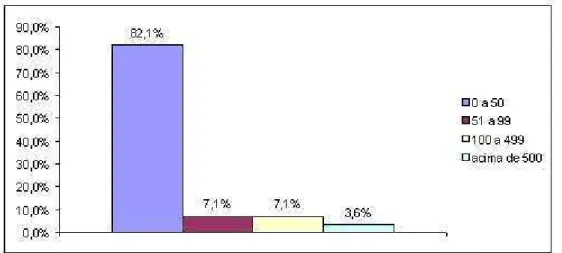

Figura 7 - Perfil das empresas conforme quantidade de funcionários...45

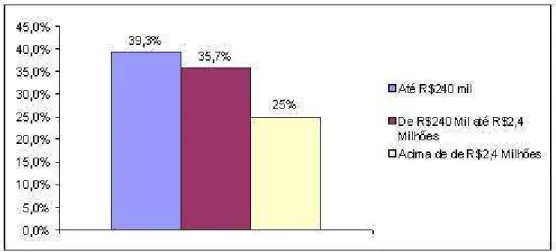

Figura 8 - Perfil das empresas Conforme Faturamento...46

Figura 9 - Empresas com até 50 funcionários x Faturamento...46

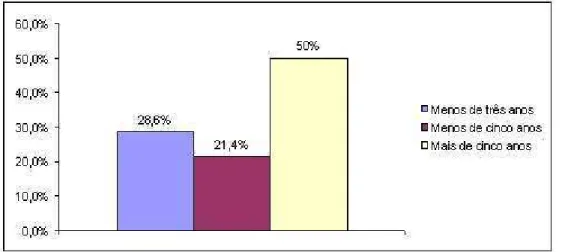

Figura 10 - Tempo de Existência das Empresas...47

Figura 11 - Escolaridade Média dos Funcionários...48

Figura 12 – Considera a mão-de-obra dos funcionários qualificada (%)...49

Figura 13 - Entrave para desenvolvimento e comercialização produtos (%)...49

Figura 14 - Método de Capacitação dos funcionários...50

Figura 15 - Motivos que dificultam contratar mão-de-obra qualificada...50

Figura 16 - Se consegue reter os funcionários na organização por mais de um ano. No caso de NÃO consiguir a que atribui o fato (%)...51

Figura 17 - Realiza pesquisa para conhecer as demandas do mercado por soluções de TI...52

Figura 18 – Perspectiva do fato de o governo ser o maior demandante por soluções de TI no Distrito Federal...53

Figura 19 – Ramo de atuação das empresas clientes (%)...54

Figura 20 - Já realizou parceria com Universidades, Centros de Pesquisa e Capacitação...55

Figura 21 - Enxergam necessidades de parcerias com Universidades, Centros de Pesquisa e Capacitação (%)...55

Figura 22 - Parceria para desenvolvimento de soluções de TI (%)...56

Figura 23 - Empresas que já sub-contrataram outras empresas (%)...56

Figura 24 - Estratégia para Desenvolver Produtos...57

Figura 25 – Desenvolvimento de algum protótipo (%)...58

Figura 26 – Investimento em pesquisa e tempo médio para desenvolver um novo produto (%)...59

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Mecanismos de Sustentação de um APL (adaptado Porter (1990) apud

Carvalho...26

Tabela 2 - Estruturas Produtivas x Formas de Governança (Campos, 2003 ) adaptado (autor)...27

Tabela 3 - Características de Processos de Aprendizagem em Arranjos Produtivos Locais Tradicionais e Hierarquizados (Britto, 2004) adaptado (autor)...28

Tabela 4 - Dimensões de Porter x Instrumento de Pesquisa...41

Tabela 5 - Tamanho x Estratégia...60

Tabela 6 – Condições de fatores x Elos para relacionar e auxiliar indústrias...61

Tabela 7 - Formação dos grupos com base na variável faturamento...64

Tabela 8 - Escolaridade dos Funcionários por Grupo...64

Tabela 9 - Fatores que inibem a Retenção de Funcionários por Grupo...65

Tabela 10 - Entrave para se Desenvolver um Novo Produto por Grupo (%)...65

Tabela 11 - Clientela das Empresas por Grupo...66

Tabela 12 - Estratégia para se Conhecer as Demandas por Grupo...67

Tabela 13 - Sub-contratação por Grupo (%)...69

Tabela 14 - Parceria para o Desenvolvimento de Souções por Grupo (%)...69

Tabela 15 - Parcerias com Universidades, Centro de Pesquisa e capacitação...69

Tabela 16 - Estratégia para se Desenvolver Novos Produtos por Grupo...70

Tabela 17 - Investimento em Pesquisa e Tempo para se Gerar um Produto por Grupo...71

LISTA DE ABREVIATURAS

APL – Arranjo Produtivo Local

DF – Distrito Federal

GEM - Global Entrepreneurship Monitor

MPEs – Médias e Pequenas Empresas

IS - Indústria de Software

PIB – Produto Interno Bruto

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SINFOR/DF – Sindicado das Indústrias da Informação do Distrito Federal

TI – Tecnologia da Informação

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1... 1

INTRODUÇÃO

... 1

1.1. Contexto...1

1.2. Motivação...3

1.3. Revisão de Literatura...8

1.4. Formulação do Problema...11

1.4.1 Objetivo...11

1.4.1.1. Objetivo Geral...11

1.4.1.2. Objetivos Específicos...11

1.4.2 Hipótese...12

1.5. Organização do Trabalho...12

CAPÍTULO 2... 13

REFERENCIAL TEÓRICO

... 13

2.1. Inovação...13

2.1.1. Definição...13

2.1.2. O Processo de Inovação...14

2.1.3. Tipos de Inovação...17

2.1.4. A Inovação no APL...18

2.2. Arranjo Produtivo Local...20

2.3. O Potencial de Geração de Diferencial Competitivo em um APL...33

CAPÍTULO 3... 39

METODOLOGIA

... 39

3.1. Classificação da Pesquisa...39

3.2. Coleta e Análise dos Dados...39

3.2.1. Análise dos Dados...41

CAPÍTULO 4... 43

ANÁLISE E DISCUSSÃO

... 43

4.1. Análise Estatística Descritiva...44

4.1.1. Perfil das Empresas...44

4.1.1.1. Quanto ao Segmento de Atuação...44

4.1.1.2. Quanto ao Tamanho...45

4.1.1.3. Quanto à Solidez...47

4.1.2. Avaliação Qualitativa – Diamante de Porter...48

4.1.2.1. Condições de Fatores...48

4.1.2.2. Condições de Demanda...52

4.1.2.3. Elos para Relacionar e Auxiliar Indústrias...54

4.1.2.4. Estratégia, Estrutura e Competição...57

4.1.3. Análise Cruzada dos Parâmetros...60

4.1.3.1. Quanto ao Tamanho x Estratégia...60

4.1.3.2. Quanto ao Ramo de Atuação x Mão-de-obra x Parceria...61

4.2. Análise Multivariada...62

4.2.1. Análise de Grupos e Análise Discriminante...62

4.2.1.1. Análise de Grupos...62

4.2.1.2. Análise Discriminante...63

4.3. Análise Consolidada...73

CAPÍTULO 5... 76

CONCLUSÕES

... 76

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

... 81

Apêndice 1 - Instrumento de Coleta de Dados... 86

Apêndice 2 – Banco de Respostas dos Questionários

... 90

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. Contexto

Desde o pós-guerra, vem se reconhecendo, paulatinamente, que a produtividade e competitividade dos agentes econômicos dependem cada vez mais da capacidade de lidar eficazmente com a informação para transformá-la em conhecimento.

Uma grande e crescente proporção da força de trabalho passou a estar envolvida na produção e distribuição de informações e conhecimento e não mais na produção de bens materiais, gerando reflexos no crescimento relativo do setor de serviços, frente ao industrial. Desta forma, apontou-se para uma tendência de aumento na importância dos recursos intangíveis da economia – particularmente nas formas de educação e treinamento da força de trabalho (Lemos, 2003).

Conseqüentemente as mudanças percebidas em nível mundial no final do século XX e início do século XXI, ao que tange aspectos sociais, econômicos, educacionais e culturais, jamais foram percebidos ao longo de toda a história da humanidade, apresentando o futuro como incerto e desafiador.

Conhecida como a terceira revolução científico-tecnológica (FERNANDES et all, 2004), a sociedade da informação ou do conhecimento mudou a forma como as pessoas vivem, interagem e fazem negócios.

A Indústria de Software - IS passa a ter papel fundamental nessa revolução. Processos estão sendo informatizados e pessoas e empresas estão em escala crescente interagindo e realizando transações de forma remota por meio de sistemas de comunicação.

O Brasil figura como um ente importante no setor. Em 2006 foram movimentados no setor somente no mercado nacional 9,09 bilhões, um crescimento de 22% sobre o ano anterior e um crescimento real de 13% se considerado as variações cambiais. Esta taxa é maior do que a média mundial observada (SOFTEX, 2007).

Em relação ao mercado global de tecnologia da informação, o Brasil detém 1,38% de participação, à frente da Rússia (1,21%) e da Índia (1,16%), mas ainda bem atrás da China (3,26%). Os Estados Unidos detêm 37,5%.

Além disso, o Brasil detém ainda uma pequena participação do mercado mundial de software e serviços – 1,27% – e figura na 13ª colocação do ranking global (SOFTEX, 2007).

Além de outros pólos nacionais de tecnologia, a Capital Federal conta com mais de mil empresas no setor de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, as quais geram cerca de vinte e quatro mil empregos diretos e um faturamento anual superior a um bilhão e seiscentos milhões de reais (Spolidoro, 2003).

Entretanto, é notória a falta de identidade das Médias e Pequenas Empresas - MPEs de software do DF. Segundo Fernandes e Balestro (2004) em pesquisa realizada, evidenciaram a necessidade de criação de mecanismos de aglutinação, cooperação e geração de consenso entre as empresas de modo a fortalecer o mercado de TIC das MPEs no Distrito Federal.

Apesar da pouca cooperação existente, de forma surpreendente, há uma alta taxa de inovação de algumas empresas, provavelmente atribuídas à proximidade com clientes com demandas complexas e alta qualificação da mão-de-obra local e dos empreendedores. Tais demandas são atribuídas aos bancos e governo federal uma vez que as soluções exigidas pelos projetos de governo eletrônico envolvem alta complexidade e desenvolvimento de softwares novos para o mercado (Fernandes e Balestro, 2004).

A trajetória de aprendizado das empresas do Distrito Federal no atendimento de demandas complexas de soluções de software do governo brasileiro constitui um recurso competitivo valioso para oferecer soluções para governos eletrônicos em outros países da América Latina e do mundo (Fernandes e Balestro, 2004).

Indústria de Software principalmente as médias e pequenas empresas, visto que são as que mais empregam mão-de-obra (mais de 60% da força de trabalho) apesar de apresentarem a maior taxa de mortalidade nos cinco primeiros anos (SEBRAE, 2006).

1.2. Motivação

A elaboração deste trabalho foi motivada ao se observar a lacuna existente entre o potencial de atuação do Brasil no mercado de software mundial e a incipiência das empresas nacionais produtoras de software na elaboração e distribuição de produtos inovadores em especial, as pequenas e médias empresas localizadas no Distrito Federal.

Adicionalmente, por meio de uma experiência pessoal empreendedora veio a indagação da possibilidade de cooperação e troca de conhecimentos entre empresas de modo que suas complementaridades se efetivassem, tendo como resultado produtos inovadores.

Outro fato observado foi a realidade dos empresários brasileiros no que tange a continuidade dos negócios. Apesar de o Brasil ser considerado um dos países mais empreendedores do mundo, o qual segundo a pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor – GEM de 2006 ocupa o sétimo lugar entre 34 países pesquisados, o índice de mortalidade das empresas brasileiras no primeiro ano chega a 50%, e atinge aproximadamente 85% até o quinto ano.

Além disso, a pesquisa revela que os empreendedores brasileiros em sua maioria empreendem por necessidade e não por oportunidade de negócios como se observa nos demais países com índices de escolaridade mais elevados.

Além de prejuízos financeiros ocasionados aos empresários quando não resta outra saída a não ser fechar o negócio, muitos postos de trabalho são extintos contribuindo para o aumento do desemprego. Tal questão torna-se ainda mais relevante quando se considera que as Médias e Pequenas Empresas – MPEs são responsáveis em empregar mais de 60% da força de trabalho formal nacional (SEBRAE, 2006).

No trabalho exploratório buscou-se investigar MPEs que atuavam no segmento de Tecnologia da Informação em especial, as que atuavam no Distrito Federal. Evidenciado o potencial de mercado, levantar limitações das empresas já constituídas, concorrência e cooperação e se já existia ou havia potencial para a criação e disseminação de informações e conhecimentos entre elas de modo a se fortalecerem em relação ao mercado ao buscarem complementaridades.

Desta forma, este trabalho espera contribuir para minimizar a possibilidade de tais empresas fazerem parte da estatística de mortalidade precoce e, ao mesmo tempo, evidenciados os fatores limitantes, propor ações de modo a fomentar tais empresas frente ao mercado.

No processo de revisão bibliográfica, analisou-se o Plano de Ação para o biênio 2005/2007 elaborado pelo SEBRAE-DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, em parceria com a Phorum Consultoria cujo objetivo era traçar ações estratégicas para o desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do Distrito Federal – APL-TI-DF e, com isso, fortalecer o mercado de TI do DF.

O mercado do Distrito Federal possui uma peculiaridade em relação a outros mercados nacionais. Em virtude de existir grande demanda do governo federal por profissionais de TI, as grandes empresas atuam neste segmento na maioria das vezes apenas disponibilizando mão-de-obra terceirizada nos órgãos do governo, o que acaba por não agregar valor ao mercado local uma vez que nestes casos, nem sempre se geram novos produtos.

O escopo deste trabalho considerou as MPEs, por serem as que apresentam mais necessidades, interesses e características de cooperação para fortalecimento em relação ao mercado.

Segundo a SEBRAE (2008), são consideradas empresas de pequeno porte as que empregam entre 20 (vinte) e 99 (noventa e nove) funcionários (indústria) e entre 10 (dez) e 49 (quarenta e nove) funcionários (comércio e serviços) e possuem o faturamento anual acima de R$ 240 mil até R$ 2,4 milhões. As médias são as empresas que possuem até 499 (quatrocentos e noventa e nove) funcionários (indústria) e até 99 (noventa e nove) funcionários (comércio e serviços).

produtos ao atuarem no Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do Distrito Federal.

Outro fato relevante para o contexto da pesquisa é a iniciativa de criação do parque tecnológico Brasília Capital Digital. Por meio de projeto de lei, criou-se uma área de aproximadamente 123 hectares, onde se espera que sejam instaladas mais de 1000 empresas criando um ambiente cooperativo de indústrias não poluentes e outras entidades buscando-se gerar produtos e processos inovativos e conseqüentemente, fortalecer a competitividade das empresas de TI do Distrito Federal no mercado interno e externo.

O Distrito Federal por meio das empresas de Tecnologia da Informação tem potencial de atuar de forma mais intensa como fornecedor de soluções principalmente pela peculiaridade de desenvolver softwares sob encomenda.

Basicamente, o desenvolvimento de softwares é caracterizado como softwares sob encomenda ou demanda, softwares de pacote e software embarcado. Os softwares sob encomenda são aqueles que atendem a necessidades específicas dos clientes, podendo, em muitos casos, ser definido para servir não só a um, mas a um conjunto maior de clientes. Neste segmento, o conhecimento das atividades e necessidades dos usuários é a principal vantagem competitiva, e a venda é realizada antes do desenvolvimento, diminuindo os riscos do mercado. Os custos de desenvolvimento – e não os de comercialização – são os mais significativos (Melo, 1997).

O software embarcado são aqueles que não são comercializados individualmente, mas sim embutido em outros produtos – máquinas e sistemas para automação industrial, testes, telecomunicações, entre outros.

O Governo Federal e Local são os grandes responsáveis por demandas de softwares sob encomenda. Demandas provenientes do governo datam desde os anos 70 quando surgiu a necessidade de armazenamento e transmissão segura e codificada de dados. Várias instituições trabalharam juntas e a partir dos anos 80, diversas empresas surgiram.

O processo de expansão do mercado prosseguiu em especial, na segunda metade da década de 90 quando surgiram 75,58% das empresas no setor. Incentivos fiscais do governo local e supostamente programas de licença e demissão voluntária do Governo Federal disponibilizaram mão-de-obra qualificada e capital para o setor privado (FERNANDES et all, 2004).

O setor continua em expansão principalmente em virtude dos investimentos do Governo Federal. No ano de 2001, foram investidos US$ 15 bilhões, sendo que US$ 7,5 bilhões foram demandados pelo Distrito Federal. Trata-se de uma cifra extremamente significativa ao se considerar o faturamento global das atividades de informática e telecomunicações no Brasil, US$ 52 bilhões (FERNANDES et all, 2004).

Quanto à educação, fundamental para formação de mão de obra qualificada para a cadeia produtiva, cerca de 330 alunos são graduados anualmente no DF na área de TI. Brasília tem duas universidades com cursos na área de informática e que são considerados os melhores do Centro-oeste, estando entre os melhores do Brasil, segundo pesquisa realizada pela editora Abril (Guia do estudante, 2007).

No ano de 2003, por iniciativa do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal - SINFOR/DF com apoio do SENAI-DF, SEBRAE-DF e da TECSOFT, iniciou-se a estruturação do programa para implantação do parque tecnológico Brasília Capital Digital.

desenvolvimento, implantação e operação sob demanda apesar de existirem em pequena minoria, empresas desenvolvedoras de tecnologia (SEBRAE, 2005).

Apesar do potencial de expansão do mercado, as pequenas empresas que produzem produtos de tecnologia se defrontam com muitas dificuldades, visto que suas soluções, por vezes concorrentes de produtos de multinacionais, têm rejeição por parte dos compradores potenciais devido à comodidade de comprar de fontes mais seguras (ou pelo menos, de imagem mais segura e conhecida) e em virtude da necessidade de garantia por parte do comprador sobre qualidade e permanência da empresa no mercado.

Um dos objetivos do plano de ação para o APL de TI do DF é fortalecer essas empresas visto que podem ser parceiras ideais para empresas que prestam serviços e não dispõem de toda tecnologia necessária para boas soluções integradas (SEBRAE, 2005).

Diante do contexto apresentado, este estudo tem por intuito contribuir de forma a levantar potencialidades e fraquezas das MPEs de TI do Distrito Federal de modo que por meio de aglomeração e processos colaborativos tais empresas criem externalidades e possam prover serviços e soluções tecnológicas inovativas para o mercado.

1.3. Revisão de Literatura

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado por meio de uma extensiva pesquisa de periódicos, artigos, revistas, livros e publicações acadêmicas em nível nacional e internacional. Os principais temas pesquisados foram: Cluster Industrial, Cluster, Inovação e Arranjo Produtivo Local.

Para o tema Cluster Industrial, a pesquisa apontou para uma série de publicações que remeteram ao trabalho de Alfred Marshall (1920) e Michael Porter (1990). Dezenas de artigos voltados mais especificamente para Clusters da Indústria de Tecnologia da Informação contemplando o período de 1990 a 2005 também apresentaram informações relevantes. Para o tema Inovação, foi realizada pesquisa em um livro e seis artigos. E por fim, para o tema Arranjo Produtivo Local foi realizado pesquisa em 10 artigos, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado contemplando o período de 2000 a 2006. As publicações serão referenciadas ao longo do trabalho.

Conforme o resultado da combinação dos assuntos pesquisados, foi realizada de maneira sucinta, na revisção de literatura, uma análise conceitual dos temas que deram sustentação ao longo do desenvolvimento da pesquisa. O detalhamento dos temas apresentados na revisão de literatura serão explorados no referencial teórico.

O tema inovação é reconhecido como fator básico de competitividade econômica sustentável (Chiochetta, 2005). Tal concorrência deve-se ao fato das empresas concorrerem não mais somente em nível local, mas em nível global e algumas vezes até com organizações desconhecidos. Atrelada a esta questão se percebe consumidores cada vez mais esclarecidos e exigentes que buscam produtos de qualidade e com preços acessíveis.

Isto faz com que as empresas busquem continuamente inovar, de modo a melhorar seus processos ao longo da cadeia produtiva, como também melhorar seus produtos minimizando custos e agregando valor ao consumidor final.

Quando se considera que para se desenvolver qualquer tipo de inovação (seja ela de produto ou processo) torna-se necessário a interação, observação e uso do bem ou serviço, o papel do indivíduo torna-se essencial.

Tatsch (2004) considera que o aprendizado na interação e experiência envolta com outros agentes é fundamental para gerar inovação. Ao se analisar do ponto de vista do autor que a geração de conhecimento e inovação acontece por meio de intercâmbio entre os indivíduos, a proximidade geográfica dos entes contribui substancialmente no processo inovativo.

Malmberg e Maskell (2002) acreditam que a proximidade espacial possibilita entre outras coisas uma linguagem comum, uma relação de confiança entre os atores e um campo de fácil observação e comparação.

O conceito de aglomerado de empresas surgiu em meados de 1920 com Alfred Marshall que desenvolveu o conceito de “distritos industriais” como a aglomeração de firmas operando em um setor industrial em uma região geográfica pequena e bem definida.

Porter (1998) caracteriza aglomerados ou cluster como sendo um conjunto de indústrias e outras entidades importantes para a competição, interconectadas e próximas geograficamente associadas em um campo específico ligadas por interesses comuns e complementaridades.

No Brasil, o SEBRAE convenciona o termo cluster como Arranjos Produtivos Locais – APLs, tendo como definição aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Apesar de inúmeras publicações demonstrarem que empresas aglomeradas criam mecanismos que aumentam a inovação, pouco se sabe em relação a mecanismos específicos que permitam que a troca e a dinâmica de conhecimentos neste ambiente gerem inovações para as empresas que operam neste contexto (Ibrahim e Fallah, 2005).

possibilita e apóia a acumulação mais rápida de ativos e habilidades especializadas, as empresas conquistam a vantagem competitiva.

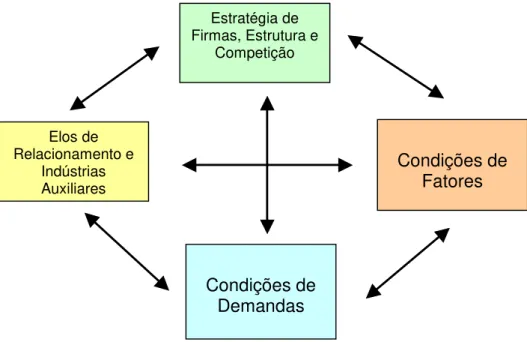

Porter (1990) propõe, inclusive, um modelo para análise de aglomerados produtivos baseado em quatro dimensões: Condições de fatores, condições de demanda, elos para relacionar e auxiliar as indústrias e estratégia de firmas, estrutura e competição.

Para Porter (1990) os aglomerados influenciam o aumento da produtividade das empresas ou setores componentes, fortalece a capacidade de inovação e como conseqüência, a elevação da produtividade e ainda, estimula a formação de novas empresas que reforçam a inovação e ampliam o aglomerado.

1.4. Formulação do Problema

A atuação isolada de empresas de TI no Distrito Federal principalmente as pequenas e médias, não tem contribuído para um desenvolvimento significativo de novos produtos para o mercado. Iniciativas por parte do governo e outras instituições como o SEBRAE e organizações de classe, têm buscado meios de fortalecer a atuação conjunta de tais empresas para a efetiva constituição do pólo Brasília Capital Digital. A questão a ser respondida é se as empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação estão preparadas para se constituírem em um arranjo produtivo local para desenvolvimento de novos produtos.

De fundamental relevância para a promoção e o sucesso do projeto, este ponto deve ser explorado de tal modo que seja possível identificar lacunas e buscar meios de saná-las ou minimizá-las.

1.4.1 Objetivo

1.4.1.1. Objetivo Geral

A proposta deste trabalho é identificar o potencial das empresas de TI do Distrito Federal em especial as de médio e pequeno porte, em constituírem um Arranjo Produtivo Local de forma que possam, por meio da cooperação, trocar informações, conhecimentos e aprendizado e gerar inovação a partir de novos produtos.

1.4.1.2. Objetivos Específicos

São objetivos específicos:

• Verificar o potencial das pequenas e médias empresas de TI do Distrito Federal em gerarem inovação ao que se refere o desenvolvimento de novos produtos.

(condições de fatores, condições de demanda, elos para relacionar e auxiliar as indústrias e estratégias de firmas, estrutura e competição).

• Identificar possíveis ações que possam fomentar e fortalecer o desenvolvimento do APL-TI-DF para geração de diferencial competitivo e inovação.

• Identificar o modelo mais adequado de APL, considerando o perfil das empresas de TIC do Distrito Federal.

1.4.2 Hipótese

A hipótese sustentada neste trabalho é que há ambiência para estruturação de um arranjo produtivo local de tecnologia da informação no Distrito Federal de modo que seja possível obter ganhos na geração de produtos inovadores a partir da estruturação das instituições neste contexto.

1.5.

Organização do Trabalho

O trabalho está organizado em capítulos nos quais no capitulo 1 descreve-se a motivação, o problema, os objetivos, a metodologia e estrutura do trabalho.

No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico explorado por meio de uma revisão bibliográfica de modo a conceituar inovação e suas formas, Arranjo Produtivo Local e o potencial de geração de diferencial competitivo por meio de um APL.

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia utilizada para a realização do estudo, a classificação da pesquisa e o método de coleta e análise de dados.

No capítulo 4 são apresentados os resultados, as análises e discussões acerca do trabalho.

CAPÍTULO 2

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico embasa o conceito, formas e processos de inovação no contexto das organizações para geração de novos produtos. Ao se considerar que a inovação advém do processo criativo de uma pessoa ou grupo, a proximidade espacial torna-se relevante no processo inovativo. Desta forma, serão apresentados os conceitos de arranjo produtivo local, estruturas e tipos e como um APL pode contribuir no processo inovativo intra e inter organizações. Adicionalmente será apresentado o modelo de análise de aglomerados do autor Michael Porter constituído de quatro dimensões.

Apesar da amplitude do conceito de inovação, no âmbito desse trabalho, será considerado o contexto da inovação para geração de novos produtos.

2.1. Inovação

2.1.1. Definição

A definição de inovação ainda não é consenso entre os pesquisadores. A razão é que o termo é freqüentemente usado de diversas formas e contextos muitos dos quais sobrepostos e às vezes, contraditórios.

Alguns problemas encontrados no uso do termo inovação podem ser relacionados, tais como:

• Inovação é diferente de uma invenção pura, envolve o sucesso da implantação de um novo produto, serviço ou processo e que para muitas atividades, requerem o sucesso comercial.

produção em massa de um novo produto, geralmente requer inovação no processo (Gordon, 2005).

• Identificar a origem da inovação é outro problema. Algumas linhas de pesquisa têm focado na natureza do comportamento do empreendedor (Casson, 1982) e investigado quais atividades empreendedoras contribuem para ou são dependentes em um ambiente industrial inovativo. Outras pesquisas têm focado na natureza individual das empresas avaliando a evolução, o comportamento e o contexto organizacional (Nelson e Inter, 1982).

Além disso, o processo de competição entre as empresas, o aprendizado e a imitação, podem contribuir para períodos acentuados de inovação que permitem mudanças fundamentais na natureza das atividades econômicas (Solomou, 1990).

Cabe ressaltar, ainda, que tanto a origem quanto o impacto da inovação podem ser diferentes entre setores da indústria, áreas geográficas e períodos (Piore e Sabel, 1984).

Esta heterogeneidade faz com que a inovação seja difícil de identificar e analisar (Dosi, (1998) apud Gordon).

No contexto deste trabalho, o conceito de inovação adotado será o do Manual de Oslo o qual classifica inovações tecnológicas em produtos e processos as que compreendem implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e com substanciais melhorias tecnológicas. Ainda no conceito do Manual, uma inovação é considerada totalmente implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação do produto) ou usada no processo de produção (inovação de processo) (FINEP, 2008).

2.1.2. O Processo de Inovação

O processo para se gerar inovação pode ser longo e incerto. Longo, pois muitas vezes dependendo da pesquisa esta é minuciosa e requer testes exaustivos. Incerto porque nem sempre a pesquisa apresenta os resultados esperados.

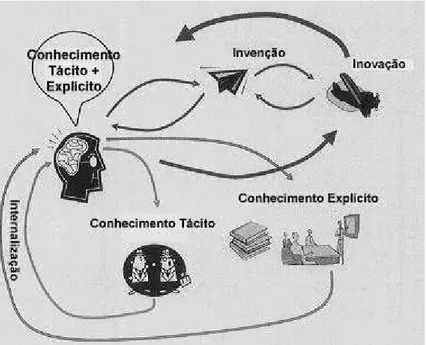

Figura 1- Ciclo de Inovação (krogh, 2001) adaptado (autor)

O nivelamento de conhecimentos é o processo de capacitação que, segundo Chiochetta apud Lastres e Cassiolatto (2004), permite desenvolver e reproduzir padrões produtivos e inovativos avançados que possibilitam o aprimoramento e o aumento de conhecimentos, habilidades, competências e conseqüentemente, o aumento da competitividade.

Percebe-se ao observar a Figura 1 que apesar de fundamental todos os processos do ciclo de inovação que antecedem a construção do protótipo, a inovação propriamente dita acontece somente com a construção do protótipo.

Cabe ressaltar que o processo de aprendizado para se gerar inovação pode acontecer de várias formas ligadas a diferentes maneiras de se difundir e adquirir conhecimento. Pode estar associado ao conhecimento acumulado em atividades de produção, o chamado learning-by-doing.

Por outro lado, pode decorrer da exploração do uso de determinado bem ou serviço, o chamado learning-by-using.

Além disso, e talvez o mais importante, o aprendizado pode estar relacionado com a experiência envolvida na interação com outros agentes, como fornecedores e clientes, o chamado learning-by-interacting.(TATSCH, 2004).

Ao se considerar que uma das formas de criação de conhecimento e inovação acontece por meio de intercâmbio entre os indivíduos, a localização geográfica passa a ter um papel fundamental.

habilidade para resolver problemas. É o processo de criação de uma pessoa ou um grupo que gera idéias ou soluções que podem se tornar invenções, ou talvez inovações.

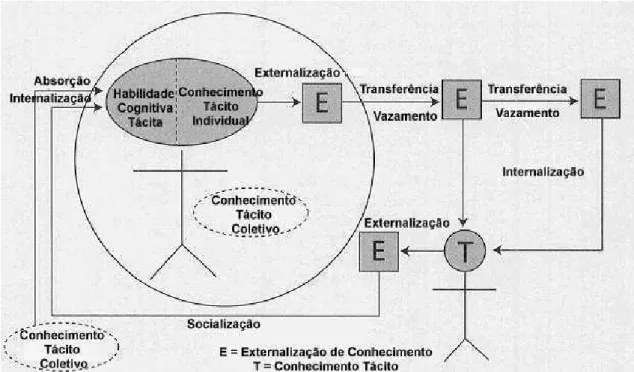

A figura 2 esboça o processo de inovação de como um indivíduo cria novos conhecimentos internalizando conhecimentos tácitos e explícitos disponíveis. Este processo de criação de conhecimento é o que gera novas idéias e invenções que podem tornar-se inovações.

Figura 2 - Transformação de Conhecimento em Invenção e Inovação (Ibrahim e Fallah, 2005) adaptado (autor)

O ciclo entre tácito e conhecimento articulado é a chave principal para o processo de inovação do produto (Lawson e Lorenz, 1999). Isto também demonstra que o processo de criação de conhecimento é catalisado por meio de interações com outras pessoas e várias interações de troca de conhecimentos tácitos e explícitos.

De acordo com Feldman (1994), interpretar e sintetizar informação envolve constantes questionamentos e interpretações por meio de um processo de teste,

A proximidade espacial possibilita entre outras coisas, a intensificação da interação cara-a-cara, uma linguagem comum, uma relação de confiança entre vários atores e um campo de fácil observação e comparação (Malmberg and Maskell, 2002).

Segundo Hâkansson, 1987; Hippel, 1988; Lundvall, 1992; apud Malmberg and Power, 2005, a inovação predominantemente ocorre como resultado da interação entre vários atores, ao invés do resultado da ação criativa de um gênio solitário.

Na visão de Schumpeter o processo inovativo no geral ocorre com a combinação de conhecimentos, idéias e artefatos já existentes. Muitas inovações são baseadas em alguma forma de resolução de problemas. Percebe-se um problema e se consulta alguém no intuito de buscar alguma ajuda ou conselho. Em um contexto industrial, esta interação geralmente indica a cadeia de valor (Malmberg and Power, 2005).

Uma empresa frente a um problema específico contata um fornecedor, um cliente, um concorrente ou algum outro ator relacionado para buscar ajuda para o fato e definir ações para resolução.

2.1.3. Tipos de Inovação

Lastres e Cassiolatto (2004) consideram que há tipos diferentes de inovação, a saber:

• Inovação radical: Refere-se ao desenvolvimento de um novo produto, processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Tais inovações podem originar novas empresas, setores, bens e serviços e ainda significar redução de custos e aperfeiçoamento em produtos existentes.

• Inovação tecnológica de produto e processo: É a utilização do conhecimento sobre novas formas de produzir e comercializar bens e serviços.

Apesar da literatura atual apoiar a idéia que aglomerados de empresas ou Arranjos Produtivos Locais - APLs resulta no aumento da inovação, pouco se sabe em relação a mecanismos específicos que permitam que a troca e a dinâmica de conhecimentos neste ambiente gerem inovações para as empresas que operam neste contexto (Ibrahim e Fallah, 2005).

2.1.4. A Inovação no APL

Segundo Jaffe (1989) e Feldman (1994), a proximidade geográfica facilitou a interação entre pesquisadores e engenheiros e conduziu a um número elevado de inovações em pesquisa realizada. Aglomerados de empresas criam externalidades as quais aumentam a inovação e produzem ganhos na economia.

A figura 3 ilustra a troca de conhecimento entre indivíduos de empresas diferentes em um aglomerado. Um indivíduo trabalhando para uma empresa em um aglomerado externaliza seu conhecimento tácito. O conhecimento externalizado é comunicado para a organização e pode se tornar parte do conhecimento organizacional. A empresa pode decidir proteger o conhecimento de forma a obter vantagem competitiva, por exemplo, registrando uma patente (Ibrahim e Fallah, 2005).

A organização pode também decidir trabalhar em conjunto em uma aliança ou joint venture ou, ainda, aceitar o licenciamento do conhecimento trocado entre as pessoas de ambas as empresas. Isto é um tipo de transferência de conhecimento; contudo, quando o conhecimento é trocado entre pessoas, informalmente, além das fronteiras da organização e sem a intenção da empresa de fazer isso, considera-se um vazamento de conhecimento (Ibrahim e Fallah, 2005).

Figura 3 - Transmissão de Conhecimento em um Cluster Tecnológico (Ibrahim e Fallah, 2005) adaptado (autor)

A proximidade geográfica facilita interações diretas com clientes, fornecedores, parceiros, competidores, como também com instituições de pesquisas e educacionais que levam inovações para fora do cluster.

Cabe ressaltar que a transferência e o vazamento de conhecimentos não possam ocorrer entre pessoas e empresas fora do cluster. Isso acontece, mas talvez com uma menor freqüência e probabilidade e de forma menos eficiente, especialmente se considerar que a interação direta tem um papel importante na criação e disseminação do conhecimento tácito e do conhecimento explícito não codificado (Ibrahim e Fallah, 2005).

Estudos recentes demonstram que aglomerados são, especialmente, locais de networking social intenso, identidade profissional e espírito empreendedor. (Malmberg and Power, 2005).

Desta forma, um aglomerado (ou APL), ao mesmo tempo em que possibilita parcerias entre organizações para conquistar um mercado frente a concorrentes externos, gera uma competição inovativa, visto que a proximidade cria um ambiente propício à observação dos concorrentes locais.

De acordo com o SEBRAE apud Chiochetta (2005), em um Arranjo Produtivo Local combinações e ações de aprendizagem e inovação podem ocorrer por meio de:

• Intercâmbio sistemático de informações produtivas, tecnológicas e mercadológicas (com clientes, fornecedores, concorrentes e outros);

• Integração envolvendo empresas e outras instituições, por meio de programas comuns de treinamento, realização de eventos/feiras, cursos e seminários , entre outros;

• Integração de competências, por meio da realização de projetos conjuntos, incluindo desde a melhoria de produto e processos até a pesquisa e desenvolvimento propriamente ditos, entre empresas e destas com outras instituições.

Para Chiochetta (2005) além do mencionado, é possível identificar em APLs diferentes tipos de cooperação, incluindo a cooperação produtiva visando obtenção de economias de escala e de escopo, bem como melhoria de índices de qualidade e produtividade; e a cooperação inovativa, que resulta na diminuição de riscos, custos, tempo e, principalmente, no aprendizado interativo, dinamizando o potencial inovativo do APL. O aprendizado interativo é denominado por Schmitz (1999) como eficiência coletiva.

2.2.

Arranjo Produtivo Local

A origem dos estudos relacionados ao tema remete para o trabalho de Alfred Marshall (1920), que desenvolveu o conceito de “distritos industriais” como a aglomeração de firmas operando em um setor industrial em uma região geográfica pequena e bem definida. Contudo, a diferenciação de cluster, distrito industrial, distrito tecnológico e outros termos semelhantes, ainda não estão bem definidos e gera confusão entre pesquisadores e praticantes (Bergman and Feser, 1999).

Para Porter (1998), o que caracteriza um cluster é “um conjunto de indústrias e outras entidades importantes para a competição”. Considera ainda como sendo um grupo geograficamente próximo de empresas interconectadas e instituições associadas em um campo específico ligadas por interesses comuns e complementaridades (Porter, 1990,2001). O ponto principal de Porter que diferencia cluster de outras definições históricas e teorias mais recentes de aglomeração é que o cluster compreende uma forma multiorganizacional que tem um papel fundamental na competição e forte influência na economia de mercado. (Caron and John at al, 2006).

Os pesquisadores da Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais - RedeSist propõem a adoção de dois conceitos. O primeiro deles define os chamados arranjos produtivos locais, os quais são compreendidos como aglomerações territoriais de agentes econômicos políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e financiamento.

Já o segundo conceito qualifica os chamados sistemas produtivos e inovativos locais que são aqueles arranjos produtivos em que interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade e do desenvolvimento local (REDESIST, 2008).

Os autores Jacobs and Man, (1996) apud Caron and Pouder,(2006) distinguem seis dimensões que identificam a estrutura de um cluster geográfico de firmas. A saber:

• Horizontal: Vários competidores diretos na mesma indústria;

• Vertical: Firmas em posições adjacentes na cadeia de valor;

• Tecnológico: Firmas em uma coleção de indústrias que compartilham uma tecnologia básica.

• Focal: Firmas dependentes de uma entidade central como uma firma dominante, centro de pesquisa ou instituição educacional.

• Rede de qualidade: Grau e processos de cooperação entre firmas.

Segundo Lastres & Cassiolatto (2006), o conceito de APL é caracterizado por um aglomerado de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantém algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Sendo assim, a vida do APL provém da necessidade e dedicação de empresários que, trabalhando em parceria em projetos estratégicos, conseguem criar externalidades, ou seja, benefícios que se aplicam a todas as empresas do setor, mas que nenhum empresário, de forma isolada, ou o mercado agindo livremente, conseguem gerar. Disto resulta um diferencial competitivo para obter fatias de mercado enquanto outras regiões, não organizadas, terão maior dificuldade.

O APL deve fomentar ações que complementem e promovam políticas de desenvolvimento de cadeias de empresas, regiões ou mesmo países no intuito de convergir iniciativas locais minimizando multiplicidade de esforços, otimizando alocação de recursos e promovendo o compartilhamento de objetivos comuns e conseqüentemente, consolide boas práticas de desenvolvimento local.

Diante disso, em se tratando de APL, deve-se considerar a aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal. A especialização produtiva envolve, além de produção de bens e serviços em si, conhecimentos tácitos ou explícitos que as pessoas e organizações de um território possuem em torno de uma atividade econômica principal seja ela do segmento da indústria, comércio, serviços, turismo, artesanato ou agronegócio. (SEBRAE, 2003).

relações levam a interações de natureza técnica, social e econômica, criando as chamadas externalidades (FERNANDES et all, 2004).

Para Lastres e Cassiolato (2006), a ênfase em sistemas e arranjos produtivos locais privilegia a investigação das relações entre conjuntos de empresas e destes com outros atores. Além das inter-relações institucionais, sociais e culturais (op. Cit.), os APLs são caracterizados por uma variedade de atores como empresas fornecedoras, de consultoria, de bens e serviços comercializados pelo arranjo, universidades, associações empresariais, agências governamentais, centros tecnológicos e de capacitação.

Para se verificar o grau de evolução de um APL um elemento fundamental é a intensidade da interação e o conteúdo das interações entre os seus atores, bem como, o caráter cooperativo destas. Os APLs com maior interdependência técnica, econômica e social entre os atores, tendem a ser mais competitivos porque são capazes de aproveitar melhor as vantagens derivadas da concentração geográfica (FERNANDES et all, 2004).

Apesar das variações conceituais sutis entre autores, percebe-se que há consenso de que um cluster ou APL é constituído por empresas e organizações que interagem entre si em um território definido podendo ser parceiras, competidores e/ou fornecedores, sendo suportados por interações sócio-culturais formais e informais que possibilitam a geração de diferencial competitivo perante demais empresas que agem de forma isolada.

Adicionalmente, outro conceito que se entrelaça aos apresentados, diz respeito a pólos ou parques tecnológicos. Considerando que em um parque tecnológico há a aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal e que há troca de conhecimento entre pessoas e organizações, pode se considerar parques tecnológicos como uma especialização de APLs.

Desta forma, para convencionar os termos utilizados por diversos autores para referenciar cluster, aglomerados, distritos industriais, dentre outros, neste trabalho para fins didáticos, serão utilizados os termos APL e aglomerados.

Estudos iniciados por Marshall em 1920 e recentemente aqueles realizados por David e Rosenbloom (1990), Krugman (1991a,b) e Kelly e Hageman (1999), apontam três vantagens para as empresas que se localizam em um aglomerado.

A primeira vantagem é a intensidade de pesquisas realizadas em função da concentração de empresas na mesma indústria ou correlatas. A segunda vantagem é a disponibilidade de matéria prima e insumos a um custo mais baixo. Estes insumos incluem bens tangíveis e intangíveis como consultoria e colaboração. A terceira vantagem é a intensidade da troca de conhecimento que pode ser gerada entre empresas próximas e instituições pertencentes a um APL (Ibrahim e Fallah, 2005).

Considerando pólos e parques tecnológicos como especialização de aglomerados, se percebe várias iniciativas no Brasil, onde diversos aglomerados se encontram em distintos estágios de desenvolvimento e estão buscando ou já desfrutam de vantagens competitivas, tais como o de Blumenau, o de Joinville, Campina Grande, Recife, Hortolândia e Distrito Federal.

O pólo de Blumenau, por exemplo, surgiu por meio de uma cooperativa da indústria têxtil que criou um centro de processamento de dados - CETIL. Com as transformações ocorridas no setor de informáticas motivadas pela transição do ambiente de grande porte para a microinformática, em meados dos anos 80, vários empreendimentos na área de TI surgiram na região com a mão-de-obra advinda do CETIL. A mão-de-obra qualificada e o ambiente cooperativo possibilitaram vantagens de aprendizados tecnológicos e ganhos de escala na produção e comercialização de softwares (Zipf, 2003).

O crescimento da indústria de software local e, iniciativas de apoio como a concessão de benefícios fiscais significativos para as empresas de softwares se instalarem no município, contribuíram significativamente para o fortalecimento e consolidação do setor na região. Atualmente a região conta com mais de 400 empresas de informática com faturamento na ordem de R$140 milhões e crescimento anual de 20% a.a. (Zipf, 2003).

como o Vale do Silício, em uma homenagem à cultura que viabilizou os modernos circuitos integrados e, por extensão, toda a eletrônica (Ribeiro, 2006).

A análise de experiências extraídas de Parques Tecnológicos em âmbito mundial demonstra que alguns requisitos são necessários para o sucesso de um parque tecnológico dentre eles, cabe destacar (Ribeiro, 2006):

• Educação de excelência em todos os níveis;

• Recursos humanos com talento e elevada qualificação;

• Acesso a mercados;

• Políticas favoráveis ao desenvolvimento empresarial;

• Capacidade de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico de excelência;

• Elevada qualidade de vida;

• Infra-estrutura tecnicamente avançada e serviços de excelência;

• Ambiente favorável ao empreendedorismo;

• Ambiente propício à inovação;

• Fácil interação entre as empresas, instituições de ensino e pesquisa e governo;

• Organização do território e espaço físico adequado;

• Vontade política de implementar o parque tecnológico.

As características, formatos e condições oferecidas para atrair empresas para os parques tecnológicos variam, mas no geral, há incentivos ou isenções fiscais, o acesso a imóveis é por meio de concessão, há limitação das atividades admitidas e geralmente são direcionadas para um setor específico (Ribeiro, 2006).

Tabela 1 - Mecanismos de Sustentação de um APL (adaptado Porter (1990) apud Carvalho

Mecanismos Descrição

Acesso a insumos e pessoal especializado

A localização no interior do aglomerado proporciona acesso a insumos de melhor qualidade e/ou de menor custo em comparação com o mercado individual.

Acesso à informação As informações técnicas, de mercado e sobre outras áreas acabam se concentrando no aglomerado e em suas empresas. O acesso é de melhor qualidade e a custos inferiores, permitindo aumento de produtividade.

Complementaridade Facilitação das complementaridades entre as atividades dos diferentes participantes.

Acesso a instituições e bens públicos

Os aglomerados transformam em bens públicos (para as empresas participantes) insumos que seriam dispendiosos. Incentivos e mensuração de

desempenho

Os aglomerados melhoram os incentivos dentro das empresas para obtenção de altos níveis de produtividade. A rivalidade com os competidores locais exerce um efeito estimulante

Adicionalmente, a estrutura produtiva do sistema deve ser avaliada considerando características de divisão do trabalho e a quantidade e tamanho das empresas de modo a se formatar a governança ideal para o aglomerado.

Caso seja um sistema mais complexo, as formas de governança podem se sobrepor à presença de grupos de empresas com articulações mais intensas que configurem redes dentro do sistema. Sendo assim, pode se desenvolver grupos no interior do sistema com formas específicas de governança que se articulam com uma forma mais geral de governança de todo o sistema (Campos, 2003).

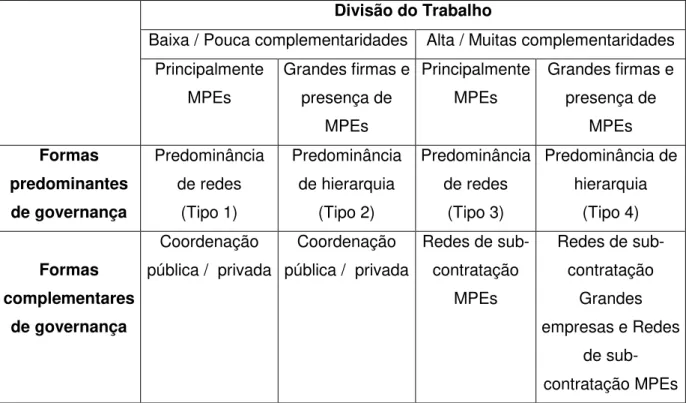

Tabela 2 - Estruturas Produtivas x Formas de Governança (Campos, 2003 ) adaptado (autor) Divisão do Trabalho

Baixa / Pouca complementaridades Alta / Muitas complementaridades Principalmente

MPEs

Grandes firmas e presença de

MPEs

Principalmente MPEs

Grandes firmas e presença de MPEs Formas predominantes de governança Predominância de redes (Tipo 1) Predominância de hierarquia (Tipo 2) Predominância de redes (Tipo 3) Predominância de hierarquia (Tipo 4) Formas complementares de governança Coordenação pública / privada

Coordenação pública / privada

Redes de sub-contratação

MPEs

Redes de sub-contratação

Grandes empresas e Redes

de sub-contratação MPEs

Como se percebe na Tabela 2, quanto maior a intensidade das interações e complementaridades, mais complexos os modos de governança. No tipo 1 há pouca complementaridade e a governança tende a ser difusa ou inexistente. No outro extremo (tipo 4), as complementaridades são significativas e os modos de governança são mais complexos.

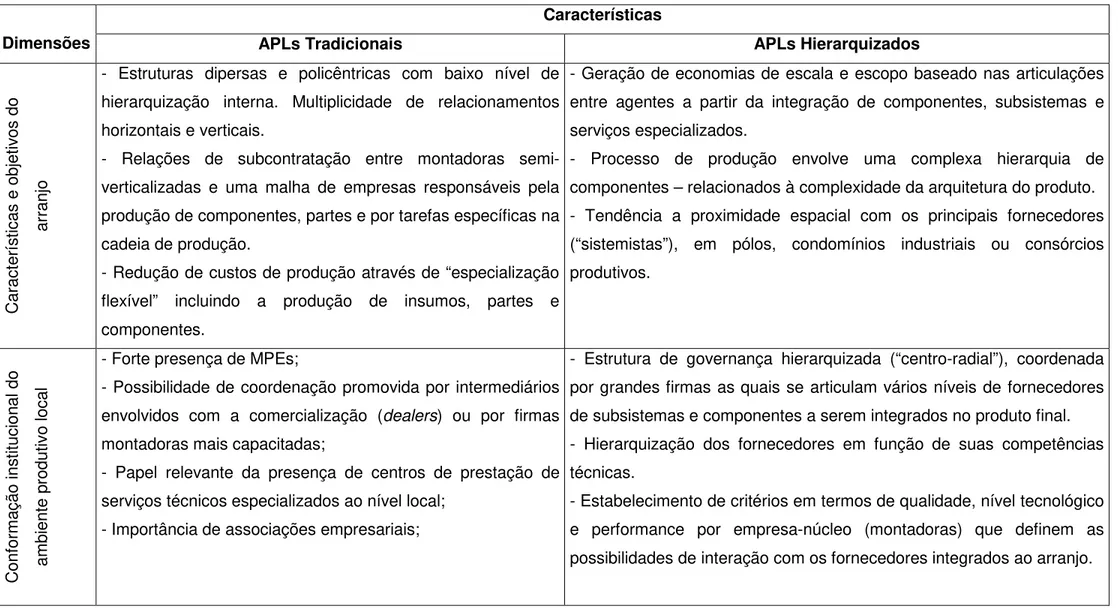

Tabela 3 - Características de Processos de Aprendizagem em Arranjos Produtivos Locais Tradicionais e Hierarquizados (Britto, 2004) adaptado (autor) Características

Dimensões APLs Tradicionais APLs Hierarquizados

C ar ac te rí st ic as e o bj et iv os d o ar ra nj o

- Estruturas dipersas e policêntricas com baixo nível de hierarquização interna. Multiplicidade de relacionamentos horizontais e verticais.

- Relações de subcontratação entre montadoras semi-verticalizadas e uma malha de empresas responsáveis pela produção de componentes, partes e por tarefas específicas na cadeia de produção.

- Redução de custos de produção através de “especialização flexível” incluindo a produção de insumos, partes e componentes.

- Geração de economias de escala e escopo baseado nas articulações entre agentes a partir da integração de componentes, subsistemas e serviços especializados.

- Processo de produção envolve uma complexa hierarquia de componentes – relacionados à complexidade da arquitetura do produto. - Tendência a proximidade espacial com os principais fornecedores (“sistemistas”), em pólos, condomínios industriais ou consórcios produtivos. C on fo rm aç ão in st itu ci on al d o am bi en te p ro du tiv o lo ca l

- Forte presença de MPEs;

- Possibilidade de coordenação promovida por intermediários envolvidos com a comercialização (dealers) ou por firmas

montadoras mais capacitadas;

- Papel relevante da presença de centros de prestação de serviços técnicos especializados ao nível local;

- Importância de associações empresariais;

- Estrutura de governança hierarquizada (“centro-radial”), coordenada por grandes firmas as quais se articulam vários níveis de fornecedores de subsistemas e componentes a serem integrados no produto final. - Hierarquização dos fornecedores em função de suas competências técnicas.

D es en vo lv im en to d e re cu rs os hu m an os e m e sc al a lo ca l

- Baixas exigências em termos de qualificação formal;

- Importância de qualificações informais consolidadas a partir das competências locais;

- Importância da montagem de centros de treinamento para qualificação técnica;

- Relevância do apoio de instituições voltadas para a capacitação técnica (públicas e privadas);

- Maior exigência em termos de qualificação formal.

- Qualificação técnica sofisticada em decorrência do grau extensivo da difusão de processos automatizados e das modernas técnicas organizacionais.

- Exigências específicas em termos de flexibilidade, disponibilidade e polivalência.

- Possibilidade de favorecimento do trabalho precário em determinados elos da cadeia de suprimentos.

- Maior relevância do treinamento in-house: centros de treinamento para

qualificação técnica desempenham papel complementar.

A pr en di za do In fo rm al – in te rc âm bi o de in fo rm aç õe s

- Intercâmbio não sistemático de informação sobre a performance e qualidade de insumos, componentes e equipamentos.

- Importância da normalização do desing e outros atributos do

produto que necessitam ser atendidos por fornecedores; - Fluxos de informações simples e uni-direcionais (one-way);

- Importância de ações coletivas para disseminação de informações utilizando associações empresariais e recorrendo-se a diversos instrumentos (feiras, reuniões, etc.);

- Intenso intercâmbio de informações para otimizar fluxos de componentes e provisão de serviços na cadeia de suprimento.

- Intercâmbio de informações sobre performance e qualidade dos componentes e subsistemas.

- Co-desenvolvimento de novos componentes.

- Intercâmbio de informações vinculado à provisão de serviços técnicos especializados.

A pr en di za do in fo rm al – im pa ct os d a in te ra çã o

- Possibilidade de implementação de ações coletivas concertadas que aumentem a eficiência do arranjo;

- Impactos gerados: upgrade do design de produtos e

componentes; difusão de padrões técnicos; redução da assimetria em termos de eficiência produtiva; difusão de procedimentos de controle de qualidade; disseminação de modernas técnicas organizacionais; provisão de serviços técnicos;

- Possibilidade de ganhos na articulação logística com atividades de comercialização.

- Ganhos logísticos devido a otimização da cadeia de suprimentos de insumos e serviços técnicos especializados.

- Possibilidade de adaptação e melhoria da arquitetura do produto e de aperfeiçoamento dos componentes existentes.

- Implementação de sistemas de controle de qualidade total nas relações inter-industriais.

- Desenvolvimento de novos componentes de subsistemas.

- Adaptação de serviços técnicos especializados às necessidades das empresas centrais do arranjo.

P ad rã o de r ea liz aç ão d e es fo rç os in ov at iv os fo rm ai s

- Esforços inovativos de caráter não-sistemático (innovation without R&D);

- Inovação induzida por fornecedores de equipamentos e de insumos críticos;

- Esforços inovativos de “formal” baseados numa centralização das atividades de desing em firmas mais capacitadas ou em agenes distribuidores;

- Possibilidade de articulação entre empresas visando

upgrade tecnológico de produtos e/ou processos (ex.:

consórcios de exportação);

- Possibilidade de expansão para “nichos” mais dinâmicos do mercado que trabalham com produtos mais sofisticados do ponto de vista tecnológico.

- “Inovações programadas” através de projetos de desenvolvimento baseados na integração de novos componentes e sub-sistemas.

- Possibilidade de articulação de agentes em novos projetos a partir de estruturas de coordenação próprias (“task-forces”).

- Forte interação com os principais fornecedores no design de novos

produtos, no desenvolvimento de novos componentes e na adequação de serviços técnicos especializados.

- Atividades de design e desenvolvimento do produto podem ser

P

rin

ci

pa

is

re

su

lta

do

s

de

es

fo

rç

os

in

ov

at

iv

os

fo

rm

ai

s

- Inovações incrementais baseadas em mecanismos de aprendizado;

- Melhorias funcionais limitadas baseadas em variações no

desing de produtos e componentes;

- Importância de atualização de desing de produtos em função

de tendências do mercado;

- Exploração de segmentos mais dinâmicos dos mercados atendidos, vinculados a produtos com desing mais sofisticado

e com maior valor agregado.

- Consolidação de “regimes de variedade” em termos de inovações de produto, associados a sistemas de produção em massa “flexíveis”. - Desenvolvimento de variantes dos produtos com base na mesma arquitetura.

- Redefinições periódicas da arquitetura modular.

- Viabilização de projetos de desenvolvimento a partir de task-forces

A “divisão do trabalho” nos arranjos tradicionais está baseada na geração de economias de especialização na produção de insumos, partes e componentes, o que permite reduzir custos de produção e facilita a realização de adaptações requeridas em função à evolução da demanda final. Ganhos de produtividade na produção de componentes tendem a ser obtidos como resultado da especialização funcional dos fornecedores. A provisão de serviços técnicos especializados ao nível local – geradores de “externalidades positivas” que elevam o nível de eficiência produtiva – costuma se desenvolver a partir de vínculos cooperativos estabelecidos entre as firmas do arranjo (Britto, 2004).

Em relação a governança, os arranjos tradicionais caracterizam-se pelo baixo nível de hierarquização interna e pela especialização funcional de empresas independentes.

Nos arranjos hierarquizados ocorre a integração de empresas que se articulam no interior de cadeias produtivas complexas, orientadas à produção de bens que incorporam um grande número de componentes. Basicamente estes arranjos surgem a partir da possibilidade de geração de ganhos de eficiência - em especial aqueles de natureza logística – decorrentes da proximidade espacial entre os diversos agentes integrados nessa cadeia de suprimentos, os quais se articulam em arranjos interorganizacionais visando usufruir aqueles ganhos. Os principais atores presentes nestes arranjos são grandes firmas montadoras e fornecedoras de subsistemas e componentes a serem integrados no produto final.