Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

EFEITOS DA FADIGA EM VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS,

DE

TEMPO

E

MOVIMENTO

E

PADRÕES

DE

ORGANIZAÇÃO

ESPACIAL

DAS

EQUIPAS

EM

BASQUETEBOL

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO COM ESPECIALIZAÇÃO EM JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS

Vitor Manuel Oliveira Vilela

Orientador: Professor Doutor Nuno Miguel Correia Leite

À MEMÓRIA DO MEU PAI À MEMÓRIA DO MEU SOGRO

iii

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Doutor Nuno Miguel Correia Leite pelo desafio e pela confiança que depositou nas minhas capacidades e pela amizade e dedicação com que me orientou na concretização deste trabalho.

Ao Bruno Gonçalves, para quem um simples e humilde obrigado contrasta com a grandiosidade do seu contributo para esta trabalho.

Aos jogadores e ao treinador do Basket Clube de Vila Real pela disponibilidade e colaboração.

À minha Avó por todos os ensinamentos e pela pureza do seu amor e carinho. À minha Família, os meus alicerces pelo carinho com que me ajudaram a crescer, pela amizade e compreensão que sempre demonstraram e pela educação que ajudaram a incutir em mim.

Aos meus Amigos, pelo que são e significam para mim.

A todos aqueles que directa ou indirectamente contribuíram na elaboração deste trabalho.

A ti Su e a ELA, a quem agradeço, neste espaço demasiado público para ser espontâneo.

RESUMO

O objectivo deste estudo foi identificar os efeitos da fadiga em variáveis fisiológicas, de tempo e movimento e padrões de organização espacial das equipas em basquetebol. A amostra de estudo foi constituída por 10 jogadores de basquetebol do escalão de sub-18 com uma média de idades de 17,5 ±0,3 anos. Foram realizadas duas sessões: (i) jogo 10 minutos - yo-yo

intermitent recovery test (nível 1) – 1 minuto timeout – jogo 10 minutos. (ii) jogo 5 minutos – 1

minuto timeout – jogo 5 minutos – yo-yo intermitent recovery test (nível 1) – 1 minuto timeout – jogo 5 minutos – 1 minuto timeout – jogo 5 minutos. A FCmáx foi determinada pelo yo-yo

intermitent recovery test (nível1) e foram definidas 4 zonas de intensidade: Zona 1 (<75%

FCmáx), Zona 2 (75-84% FCmáx), Zona 3 (85-89% FCmáx) e Zona 4 (>90% FCmáx). Foram encontradas diferenças nas distâncias totais percorridas e nas distâncias percorridas a diferentes velocidades. Os jogadores passaram mais tempo na Zona 4 da FCMaxembora não tenham sido registadas diferenças entre sessões. O desconto de tempo aporta uma melhoria na organização espacial das equipas em fadiga.

Palavras-chave: Basquetebol, fadiga, análise tempo e movimento, frequência cardíaca,

v

ABSTRACT

The aim of this study was to identify the effects of fatigue on physiological and time-motion indicators, such as patterns of spatial organization of the teams in basketball. The study sample consisted of 10 basketball players of the under-18 with a mean age of 17,5 ± 0,3 years. There were two sessions: (i) game 10 minutes - yo-yo intermittent recovery test (level 1) - 1 minute timeout - game 10 minutes. (ii) game 5 minutes - 1 minute timeout - 5 minutes game - yo-yo intermittent recovery test (level 1) - 1 minute timeout - 5 minutes - 1 minute timeout - 5 minutes game. The HRmaxwas determined by the yo-yo intermittent recovery test (level1) and 4 intensity

zones were defined: Zone 1 (<75% HRmax), Zone 2 (75-84% HRmax), Zone 3 (85-89% HRmax)

and Zone 4 (> 90% HRmax). Differences were found in the total distances traveled and the

distance traveled at different speeds. The players spent more time in Zone 4 of the maximum heart rate, although no differences were recorded between sessions. The timeout- improves larger spatial organization of the teams under fatigue.

Keywords: Basketball, fatigue, time-motion analysis, heart rate, spatial organization, approximate entropy.

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS...iii

RESUMO ...iv

ABSTRACT ... v

ÍNDICE...vi

ÍNDICE DE QUADROS ...vii

ÍNDICE DE FIGURAS ...ix

LISTA DE ABREVIATURAS... x 1 - INTRODUÇÃO ... 2 2 - METODOLOGIA ... 8 2.1 – Amostra ... 8 2.2 – Procedimentos ... 8 2.2.1 – Protocolo Experimental 1 (P1) ... 8 2.2.2 – Protocolo Experimental 2 (P2) ... 9 2.3 – Instrumentos e equipamentos ... 10 2.4 – Variáveis em estudo... 11 2.5 – Análise estatística ... 12

3 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ... 14

3.1 – Comparação entre protocolos: J1-J1 ... 14

3.2 – Comparação entre protocolos: J2-J2 ... 16

3.3 – Comparação entre jogos: P1 ... 19

3.4 – Comparação entre Jogos: P2 ... 21

4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ... 25

5 - CONCLUSÕES ... 33

vii

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 3.1. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes

intervalos de velocidade de corrida, J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2... 14

Quadro 3.3. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes

intervalos de FCmáx., J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2. ... 15 Quadro 3.4. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores

aos centros geométricos de equipa e equipa adversária, J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2. ... 16

Quadro 3.5. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes

intervalos de velocidade de corrida, J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2... 16

Quadro 3.6. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e

distancias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J2/Protocolo1

-J2/Protocolo2... 17 Quadro 3.7. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes

intervalos de FCmáx., J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2... 18 Quadro 3.8. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores

aos centros geométricos de equipa e equipa adversária, J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2. ... 18

Quadro 3.9. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes

intervalos de velocidade de corrida, J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1... 19

Quadro 3.10. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e

distâncias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J1/Protocolo1

-J2/Protocolo1... 20 Quadro 3.11. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes

intervalos de FCmáx, J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1... 20 Quadro 3.12. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores

aos centros geométricos de equipa e equipa adversária, J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1. ... 20

Quadro 3.13. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos

diferentes intervalos de velocidade de corrida, J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2... 21

Quadro 3.14. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e

distancias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J1/Protocolo2

Quadro 3.15. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes

intervalos de FCmáx, J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2... 22 Quadro 3.16. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores

aos centros geométricos de equipa e equipa adversária, J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2. ... 23

ix

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4.1 – Distâncias percorridas – J2 ... 25 Figura 4.2 – Distâncias percorridas – P2 ... 27 Figura 4.3 – Tempo nos intervalos de FCmáx... 28

LISTA DE ABREVIATURAS

ATM – Análise de tempo-movimento EnAp – Entropia Aproximada

FC - Frequência Cardíaca

FCmáx- Frequência Cardíaca Máxima

FCméd - Frequência Cardíaca Média J1 – Jogo 1 J1-P1 – Jogo 1 do protocolo 1 J1-P2 – Jogo 1 do protocolo 2 J2 – Jogo 2 J2-P1 – Jogo 2 do protocolo 1 J2-P2 – Jogo 2 do protocolo 2 JDC – Jogos Desportivos Colectivos JR - Jogo(s) Reduzido(s)

Km/h – Quilómetros por hora m - metros

P1 – Protocolo Experimental 1 P2 – Protocolo Experimental 2 s – segundos

TR – Tempo Real

1 - INTRODUÇÃO

Vários estudos de análise de jogo em diferentes Jogos Desportivos Colectivos (JDC) demonstraram que um melhor desempenho no sprint e na capacidade de repetição de esforços de alta intensidade estão associados a jogos de níveis competitivos mais elevados (Sirotic et al. 2009).

Reconhecendo a importância deste tipo de acções para a performance diferencial em JDC, alguns autores têm vindo a desenvolver diversos estudos com o propósito de detectar padrões e tendências de comportamento das equipas (Dellal et al. 2011; Edgecomb e Norton 2006; Gabbett 2010; Hill-Haas et al. 2011; Hill-Haas et al. 2009; Petersen et al. 2009; Randers et al. 2010; Sirotic et al. 2009; Veale e Pearce 2009; Wisbey et al. 2010). No entanto, a recolha de dados em campo tem sido uma tarefa difícil a partir de métodos convencionais (Barbero-Alvarez et al. 2010). A Análise Tempo-Movimento (ATM) é um procedimento que apresenta limitações, que incluem: o tempo necessário para completar as análises; a definição das categorias de movimento; parallax error; e a falta de fiabilidade (Dobson e Keogh 2007). Recentemente, Sistemas de Posicionamento Global (GPS) têm sido utilizados para aceder a indicadores físicos quer em competição, quer em treino nos JDC (Barbero-Alvarez et al. 2010; Cunniffe et al. 2009; Duncan, Badland e Mummery 2009; Edgecomb e Norton 2006; Gray et al. 2010; Gray e Jenkins 2010; MacLeod et al. 2009). O recurso a estes instrumentos tem possibilitado a redução do tempo dispendido para a recolha dos dados, com a vantagem adicional de os testes poderem ser conduzidos numa sessão de treino normal com o mínimo de perturbação da mesma (Barbero-Alvarez et al. 2010).

Algumas limitações têm, entretanto, sido apontadas à fiabilidade e validade das recolhas de dados recorrendo à utilização da tecnologia GPS. No entanto, Barbero-Alvarez et al. (2010) atestam a alternativa prática que a tecnologia constituiu no acesso a dados de caracterização da performance de sprints repetidos em jogadores de JDC. A utilização do GPS nos desportos colectivos, configura uma tentativa de superar alguns dos problemas apontados à ATM. A capacidade de controlar vários jogadores em simultâneo, o tempo efectivo de

Introdução 3

análise e a capacidade de receber informações em tempo real (TR), justificam a utilização do método. A escassez de literatura suportando e validando a precisão, fiabilidade e validade dos dados de GPS, não impediu algumas equipas da Liga Australiana de Futebol de recorrer aos dados provenientes do GPS em TR na tomada de decisões sobre o desempenho dos jogadores e na adaptação de estratégias durante os jogos (Aughey e Falloon 2010). Para os autores, a análise do desempenho dos jogadores durante a Liga Australiana de Futebol fornece informações sobre os requisitos fisiológicos dos jogos, que podem posteriormente ser utilizados para melhorar a especificidade do treino, para melhor preparar os jogadores para a competição (Aughey e Falloon 2010). A magnitude das diferenças dos dados de recolha em TR e pós jogo1levam os autores a recomendar precaução na utilização dos dados recolhidos em TR. Edgecomb e Norton (2006) confirmam o registo subestimado dos dados de movimento de jogadores durante a performance desportiva. No entanto, consideram as diferenças relativamente pequenas e previsíveis. Estudos recentes reportam a confiança dos dados de velocidade e distância recolhidos por GPS, tentando também estabelecer um critério válido das medidas de velocidade (Coutts e Duffield 2010; Duffield et al. 2010).

Recorrendo às mais-valias desta tecnologia, rapidamente surgiram estudos procurando a caracterização e padronização de movimentos dos jogadores nos JDC, bem como, identificar os requisitos fisiológicos, essenciais à prescrição de programas de treino mais eficazes (Coutts e Duffield 2010; Cunniffe et al. 2009; Gray e Jenkins 2010; Hill-Haas et al. 2011; Sirotic et al. 2009). No entanto, uma análise mais cuidada dos estudos evidencia a lacuna existente quando procuramos dados relativos à modalidade de basquetebol.

Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati (2007) realizaram o primeiro estudo após a alteração do tempo de ataque de 30’’ para 24’’. Identificaram em jogadores de elite sub-19 a realização de 1050 ±51 movimentos por jogo, resultando numa mudança de acção a cada 2 segundos, revelando o carácter intermitente do jogo de basquetebol. Foram registados 55 ±11 sprints por jogo que preconizam

1

Dados recolhidos com recuso a métodos anteriores ao GPS, provenientes de análise após a realização dos jogos.

uma ocorrência a cada 39’’. Esta ideia, já antes havia sido apresentada por McInnes et al. (1995), reconhecendo particular importância à agilidade e velocidade dos jogadores. Os resultados do estudo revelaram que apenas 5% das acções de alta intensidade ultrapassam os 4 segundos de duração, sem se reportarem à distância percorrida pelos jogadores. Para o autor, as várias acções de jogo ocorrem em áreas relativamente reduzidas (ex: bloqueio, ressalto e protecção de bola), pelo que a medição das distâncias percorridas pelos jogadores poderá induzir uma caracterização por defeito das exigências fisiológicas do jogo. Contudo, o conhecimento das distâncias percorridas pelos jogadores durante os jogos a diferentes intensidades ajudará provavelmente treinadores de basquetebol e preparadores físicos a melhorarem os seus programas de treino (Duffield, Coutts e Quinn 2009).

A elevada intensidade de acções que caracterizam um jogo de basquetebol (Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati 2007; McInnes et al. 1995), é confirmada pelo indicador fisiológico da Frequência Cardíaca (FC), registando valores médios acima dos 85% da FCmax (Castagna et al. 2010; Narazaki et al. 2009, Costa

2010, em consonância com os estudos que apontam ao basquetebol uma considerável componente anaeróbia (Crisafulli et al. 2002; Hoffman 2008; McInnes et al. 1995). Arnett et al. (2000) também acreditam que a fadiga experimentada durante os jogos é, predominantemente, o resultado de um tipo de trabalho anaeróbio decorrente de tarefas anaeróbias (em detrimento de tarefas aeróbias). Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati (2007) registaram valores de Frequência Cardíaca média (FCméd) durante o jogo de 171 ±4 batimentos por minuto, correspondendo a 91% ±2% da FCmax.

Recentemente, Gonçalves (2010) num estudo com jogadores iniciados, identificou diferenças significativas de valores de FCmax em diferentes formas

jogadas (3x3 e 5x5). Mais interessante do que estas diferenças anteriormente referidas, aliás já confirmadas em estudos prévios na modalidade (Sampaio et al. 2009) foi o facto de terem sido identificadas diferenças nos valores médios entre dois tipos de organização espacial das equipas, i.e.,quando as equipas iniciavam o ataque posicional em (i) 5 abertos, ou (ii) com um jogador interior.

Introdução 5

Por seu lado, Costa (2010) num estudo com cadetes femininas, não encontrou diferenças significativas de FCméd nas formas jogadas de 3x3 , 4x4 e 5x5. Embora a FC seja um indicador fisiológico usado com muita regularidade, a sua variabilidade não é apenas influenciada pela intensidade do exercício físico. Durante o jogo, o estado nutricional dos jogadores, as condições do envolvimento, a excitação fisiológica, a ansiedade e paragens do jogo são factores que impõem cautela na análise deste indicador (Duffield, Coutts e Quinn 2009).

Os resultados até agora apresentados decorrem de uma linha de investigação que recorre a métricas de desempenho por vezes apelidadas de “indicadores” ou “perfis” para medir o comportamento desportivo (Bourbousson, Seve e McGarry 2010a). Os mesmos autores consideram que o desempenho de um jogador ou equipa não pode, portanto, ser reduzido a uma análise sem levar em conta o adversário, mas sim como parte integrante de um sistema dinâmico complexo. O desempenho emerge da auto-organização e interacção das partes que o constituem, como os jogadores numa competição desportiva. As díades2 de acoplamento entre jogadores da mesma equipa e entre jogadores de equipas oponentes são propostas como base da ATM em diferentes desportos (McGarry et al. 2002), onde a díade jogador-jogador representa o nível mais baixo e a díade equipa-equipa o mais alto (Bourbousson, Seve e McGarry 2010b). Ainda que bastante imprevisível, desta interacção, pode surgir um comportamento colectivo coerente entre os jogadores, o que poderia ser manifestado, por exemplo, através de seu deslocamento relativo no campo de jogo em função da distância ao centro geométrico da equipa e distância ao centro geométrico da equipa adversária. Num jogo de basquetebol (série temporal não linear), para uma equipa que obedece a uma dinâmica posicional de organização colectiva, será tanto mais fácil prever as acções subsequentes, quanto mais fiéis forem a essa dinâmica as acções prévias. O conceito de Entropia Aproximada permite aferir o grau de previsibilidade da dinâmica posicional de uma equipa, e será tanto mais baixo quanto mais organizada ela for (para refs. ver Pincus 1991; Pincus e Goldberger 1994).

2

A díade é um par no qual a individualidade de cada um é eliminada em detrimento da unidade desse par no seio da qual se organizam certos tipos de ligações.

A diminuição da frequência de acções de elevada intensidade no último período de cada parte do jogo, bem como valores de FC mais baixos registados no último período do jogo (Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati 2007), fazem supor que com o decurso do jogo e com a consequente acumulação de fadiga alguma alteração acontece nos padrões de movimento dos jogadores. (i) ficam mais cansados logo erram mais, (ii) tornam-se menos intensos do ponto de vista das acções que são capazes de realizar. Este tipo de análise tem sido realizado de forma consistente com recurso a indicadores do jogo (para refs. ver Sampaio et al. 2009; Sampaio et al. 2010). Podemos igualmente encontrar alguns trabalhos que mostram a dinâmica de algumas variáveis fisiológicas (Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati 2007; Hoffman 2008; MacMahon, Starkes e Deakin 2009) ao longo de um jogo ou até de uma época desportiva. O que não está documentado na literatura consultada é o efeito que a fadiga induz sobre os padrões de organização espacial das equipas, num pressuposto de relação dinâmica e complexa dos jogadores sustentado num referencial de distância aos centros geométricos da equipa e da equipa adversária. De igual forma, as implicações da rotura nas sequências de jogo criadas por um desconto de tempo carecem de um aprofundamento de conhecimento. Emergem assim para o presente estudo as seguintes hipóteses:

1) Existem diferenças em variáveis fisiológicas, de tempo e movimento e de organização espacial das equipas em função da introdução de uma quebra na sequência de jogo?

2) Existem diferenças em variáveis fisiológicas, de tempo e movimento e de organização espacial das equipas em fadiga em função da introdução de uma quebra na sequência de jogo?

3) Existem diferenças em variáveis fisiológicas, de tempo e movimento e de organização espacial das equipas em função da fadiga em jogos sem a introdução de uma quebra na sequência de jogo?

4) Existem diferenças em variáveis fisiológicas, de tempo e movimento e de organização espacial das equipas em função da fadiga em jogos com a introdução de uma quebra na sequência de jogo?

2 - METODOLOGIA

2.1 – Amostra

A amostra foi constituída por 10 jogadores de Basquetebol do género masculino, com uma média de idades de 17,5 ±0,3 anos; altura 175,4 ± 4,83 cm; peso 64,5 ± 6,44; FC máx. 199,1 ± 9,08 bpm e 8,06 ± 1,98 anos de prática da modalidade. Todos os sujeitos pertenciam à mesma equipa de sub-18 do Basket Club de Vila Real, encontrando-se no momento da recolha na parte final do Campeonato Regional de Braga de Sub-18, com uma carga competitiva de 1 a 2 jogos semanais (jornadas duplas e jogos a meio da semana) e uma carga de treino de 3 sessões semanais com uma duração média de 75/90 minutos.

Todos os jogadores, treinadores e clube foram notificados dos

procedimentos da investigação, onde constavam as informações sobre os procedimentos, exigências, benefícios e riscos envolvidos na sua participação, e deram o seu consentimento.

2.2 – Procedimentos

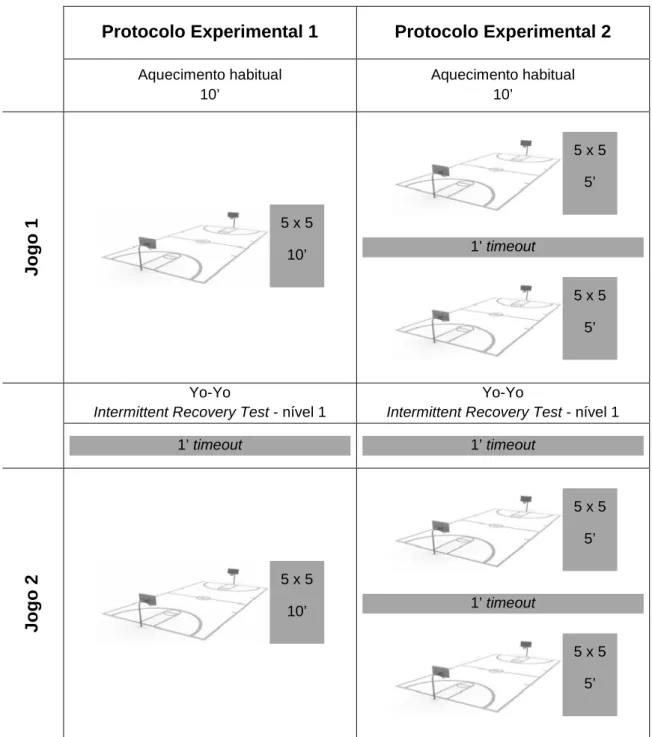

2.2.1 – Protocolo Experimental 1 (P1)

A sessão de recolha não foi incluída na sessão de treino diária e foi realizada às 10 horas da manhã. Os jogadores chegaram ao local da recolha com 30 minutos de antecedência, tendo sido informados sobre os detalhes do Protocolo Experimental, mas não sobre o objectivo do estudo. Antes do início da sessão foi colocado em cada jogador, um cardiofrequencímetro para registo da FC e um aparelho de GPS. O treinador definiu 2 equipas de 5 jogadores para a realização do jogo 5x5. Em seguida realizaram o aquecimento habitual de jogo durante 10 minutos, incluindo corrida de baixa intensidade e alongamentos dinâmicos.

A sessão foi constituída pela realização de um jogo (J1) de 10 minutos sem paragens. Imediatamente após o J1, procedeu-se à realização do “Yo-Yo

Metodologia 9

2003; Bangsbo et al., 2008). Um minuto após a conclusão do YYIRTn1, realizou-se um novo jogo de 10 minutos sem paragens (J2). Os jogadores já estavam familiarizados com a realização do jogo de 10 minutos sem interrupção, bem como com a realização do YYIRTn1, pelo que não houve necessidade de uma realização experimental prévia.

Não foram introduzidas regras de jogo específicas para influenciar a intensidade dos jogos (Kelly & Drust, 2008). Foram colocadas várias bolas em torno da área de jogo para que esta fosse imediatamente reposta quando saísse pelas linhas delimitadoras do campo (Hill-Haas et al, 2008b; Dellal et al., 2008; Kelly & Drust, 2008), evitando assim interrupções no exercício e consequentemente quebras na intensidade do jogo. Durante o jogo, foi permitido ao treinador encorajar verbalmente os sujeitos.

Foi permitido aos jogadores ingerir bebidas isotónicas comerciais ad libitum durante os períodos de recuperação (Kelly & Drust, 2008).

Os valores da FCmáx obtidos na realização do YYIRTn1 foram usados como

valores de referência para, posteriormente, relativizar os valores absolutos da FC observada durante cada um dos jogos. Tendo como base as percentagens da FCmáx, foram ainda definidas 4 zonas de intensidade (refs ver Hill-Haas et

al., 2007): Zona 1 (<75% FCmáx), Zona 2 (75-84% FCmáx), Zona 3 (85-89%

FCmáx) e Zona 4 (>90% FCmáx).

2.2.2 – Protocolo Experimental 2 (P2)

Todos os procedimentos antes, durante e após a sessão de recolha de dados foram replicados do Protocolo Experimental 1.

A sessão foi constituída pela realização de um jogo (J1) de cinco minutos sem paragens - um minuto de intervalo – cinco minutos sem paragens. Imediatamente após o J1, procedeu-se à realização do “Yo-Yo Intermittent

Recovery Test - nível 1” (refs ver Bangsbo,1994; Krustrup et al., 2003; Bangsbo

et al., 2008). Um minuto após a conclusão do YYIRTn1, realizou-se um novo jogo de cinco minutos sem paragens - um minuto de intervalo – cinco minutos sem paragens (J2). Os jogadores já estavam familiarizados com a realização

do jogo de cinco minutos sem paragens - um minuto de intervalo – cinco minutos sem paragens, bem como com a realização do YYIRTn1, pelo que não houve necessidade de uma realização experimental prévia.

Protocolo Experimental 1 Protocolo Experimental 2

Aquecimento habitual 10’ Aquecimento habitual 10’ J ogo 1 1’ timeout Yo-Yo

Intermittent Recovery Test - nível 1

Yo-Yo

Intermittent Recovery Test - nível 1

1’ timeout 1’ timeout

J

ogo

2

1’ timeout

Figura 2.1. Protocolos Experimentais.

2.3 – Instrumentos e equipamentos

Para a realização do YYIRTn1 foi necessária a utilização de um aparelho reprodutor de som, CD (áudio) com os sinais sonoros, cones para marcação

5 x 5 5’ 5 x 5 5’ 5 x 5 10’ 5 x 5 5’ 5 x 5 5’ 5 x 5 10’

Metodologia 11

das linhas e folhas de anotação para registo do número de trajectos de 20 metros realizados.

Durante todas as sessões de aplicação dos protocolos experimentais do estudo, bem como durante a realização do YYIRTn1, a FC foi medida e registada (em intervalos de 5 segundos) através de radiotelemetria (Polar Team System, Polar Electro, Finland). Os aparelhos transmissores individuais foram colocados na zona do apêndice xifóide e devidamente ajustados com uma banda elástica à volta do tronco. Para reduzir o erro do registo da FC, foi pedido sistematicamente aos jogadores que verificassem se os dispositivos estavam a funcionar dentro da normalidade e colocados no local apropriado. Após cada sessão todos os registos foram descarregados para um computador portátil (HP Pavilion dv5) através de um interface adequado (Polar Precision Performance SW – Version 4.01.029), para posterior tratamento e análise dos dados recolhidos, utilizando os programas de software Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corporation, EUA) e Statistica versão 8 (StatSoft, Tulsa EUA). A recolha de dados de tempo e movimento foi efectuada com recuso a unidades de GPS (SPI Elite. GPSports Systems, Australia).

Os jogos foram filmados com uma câmara de filmar Sony Handycam DCR-SX30.

2.4 – Variáveis em estudo

Foram definidas seis zonas para distâncias percorridas a diferentes velocidades de corrida: Zona 1 (80-6,9km/h); Zona 2 (7-9,9km/h); Zona 3 (10-12,9km/h); Zona 4 (13-15,9km/h); Zona 5 (16-17,9km/h); Zona 6 (>18km/h). Foram analisadas as seguintes variáveis em valores médios para a totalidade da amostra: distância percorrida nas zonas definidas; distância total percorrida; número de situações a velocidades superiores a 18km/h; tempo de situações a velocidades superiores a 18km/h; distâncias percorridas a velocidades superiores a 18km/h; tempo passado na Zona 1 (<75% FCmáx) ; tempo passado

na Zona 2 (75-84% FCmáx) ; tempo passado na Zona 3 (85-89% FCmáx) ; tempo

(DC); EnAp para distância ao centro de equipa a velocidades inferiores a 13km/h; EnAp para distância ao centro de equipa a velocidades superiores a 13km/h; EnAp para distância ao centro de equipa adversária (DCA); EnAp para distância ao centro de equipa adversária a velocidades inferiores a 13km/h; EnAp para distância ao centro de equipa adversária a velocidades superiores a 13km/h.

2.5 – Análise estatística

Os valores das variáveis em estudo foram expressos sob a forma de média e desvio padrão. Considerando os objectivos formulados e as hipóteses em estudo recorremos às seguintes técnicas de análise estatística:

Comparação inter protocolos

1) J1/P1 vs J1/P2 – comparação de médias para amostras independentes (teste t);

2) J2/P1 – J2/P2 – comparação de médias para amostras independentes (teste t);

Comparação intra protocolos

3) J1/P1 vs J2/P1 – comparação de médias para amostras emparelhadas (teste t);

4) J1/P2 vs J2/P2 – comparação de médias para amostras emparelhadas (teste t);

Todos os dados foram analisados com o SPSS para Windows, versão 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) e a significância estatística foi mantida em 5%.

3 – APRESENTAÇÃO DOS

RESULTADOS

3 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Na sequência do procedimento estatístico adoptado, optamos por apresentar os resultados em quatro subcapítulos.

3.1 – Comparação entre protocolos: J1-J1

Os resultados da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de velocidade de corrida no J1 dos dois protocolos experimentais estão expostos no Quadro 3.1. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para as variáveis em estudo (p<0,05).

Os valores mais elevados registaram-se na Zona 1, onde os jogadores percorreram em média 378,00 ±28,05 m no P1 e 372,46 ±41,04 m no P2.

Para as distâncias totais percorridas, os valores são semelhantes nos protocolos experimentais 1 e 2, 951,43 ±66,19 m 932,83 ±82,10 m respectivamente.

Quadro 3.1. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de

velocidade de corrida, J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2.

Variáveis Protocolo Experimental Média (m) DP t p J1 Zona 1 (0-6,9 km/h) 1 378,000 ±28,050 0,353 0,729 2 372,458 ±41,040 J1 Zona 2 (7-9,9 km/h) 1 185,160 ±25,537 0,531 0,602 2 178,058 ±33,672 J1 Zona 3 (10-12,9 km/h) 1 183,840 ±23,768 -0,278 0,784 2 188,650 ±49,368 J1 Zona 4 (13-15,9 km/h) 1 138,550 ±56,004 0,464 0,648 2 128,310 ±41,733 J1 Zona 5 (16-17,9 km/h) 1 44,410 ±22,414 0,351 0,729 2 41,043 ±20,383 J1 Zona 6 (> 18 km/h) 1 21,470 ±15,425 0,080 0,937 2 20,915 ±15,473 J1 Distância Total 1 951,430 ±66,196 0,558 0,584 2 932,833 ±82,103

Apresentação dos Resultados 15

Os resultados da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distâncias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h no J1 dos dois protocolos experimentais estão expostos no Quadro 3.2. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para as variáveis em estudo (p<0,05).

Quadro 3.2. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distâncias médias

percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2.

Variáveis Protocolo Experimental Média DP t p J1 (> 18 km/h) (n) 1 1,700 ±1,160 -0,039 0,970 2 1,725 ±1,693 J1 Tempo em sprint (min) 1 1,398 ±0,609 0,931 0,364 2 1,101 ±0,804 J1 Distância Média (> 18 km/h) (m) 1 7,625 ±3,460 0,944 0,358 2 5,941 ±4,458

Os resultados da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáxno J1 dos dois protocolos experimentais estão expostos no

Quadro 3.3. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para as variáveis em estudo (p<0,05).

Quadro 3.3. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáx.,

J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2. Variáveis Protocolo Experimental Média (min) DP t p J1 Zona 1 (< 75% FCmáx) 1 1,255 ±1,289 -0,977 0,341 2 2,053 ±2,237 J1 Zona 2 (75-84,9% FCmáx) 1 0,975 ±0,775 -1,974 0,064 2 1,882 ±1,229 J1 Zona 3 (85-89,9% FCmáx) 1 2,046 ±2,098 -0,199 0,845 2 2,202 ±1,323 J1 Zona 4 (> 90% FCmáx) 1 5,839 ±2,953 1,649 0,116 2 3,859 ±2,386

Os resultados da estatística descritiva da Entropia Aproximada (EnAp) para as distâncias dos jogadores aos centros geométricos de equipa (DC) e equipa adversária (DCA) no J1 dos dois protocolos estão expostos no quadro 3.4.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os protocolos para a DC (p=0,016) e DC (<13 km/h) (p=0,019).

Para os restantes indicadores, não se encontraram diferenças estatisticamente significativas.

Quadro 3.4. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores aos centros

geométricos de equipa e equipa adversária, J1/Protocolo1 - J1/Protocolo2.

Variáveis Protocolo Experimental EnAp DP t p J1 DC 1 1,052 ±0,122 0,944 0,016* 2 0,935 ±0,067 J1 DC (< 13 km/h) 1 1,032 ±0,113 2,579 0,019* 2 0,927 ±0,061 J1 DC (> 13 km/h) 1 1,249 ±0,104 1,559 0,136 2 1,111 ±0,260 J1 DCA 1 1,210 ±0,153 1,446 0,165 2 1,135 ±0,060 J1 DCA (< 13km/h) 1 1,190 ±0,146 1,328 0,201 2 1,124 ±0,058 J1 DCA (> 13 km/h) 1 1,237 ±0,225 0,737 0,471 2 1,176 ±0,133 *p<0,05

3.2 – Comparação entre protocolos: J2-J2

Os resultados da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de velocidade de corrida no J2 dos dois protocolos experimentais estão expostos no Quadro 3.5.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para a distância percorrida na zona 2 (p=0,007) e na zona 6 (p=0,046).

Quadro 3.5. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de

velocidade de corrida, J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2.

Variáveis Protocolo Experimental Média (m) DP t p J2 Zona 1 (0-6,9 km/h) 1 385,140 ±42,611 -1,126 0,275 2 405,915 ±39,867 J2 Zona 2 (7-9,9 km/h) 1 187,060 ±38,213 3,068 0,007* 2 142,440 ±25,581

Apresentação dos Resultados 17 J2 Zona 3 (10-12,9 km/h) 1 169,300 ±34,151 0,301 0,767 2 164,510 ±37,062 J2 Zona 4 (13-15,9 km/h) 1 94,850 ±46,428 -0,184 0,856 2 98,963 ±53,231 J2 Zona 5 (16-17,9 km/h) 1 38,540 ±18,182 1,817 0,086 2 25,903 ±12,380 J2 Zona 6 (> 18 km/h) 1 26,240 ±15,185 2,141 0,046* 2 14,130 ±9,445 J2 Distância Total 1 901,130 ±78,853 1,457 0,162 2 851,873 ±72,158 *p<0,05

Os resultados da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distâncias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h no J2 dos dois protocolos experimentais estão expostos no Quadro 3.6.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para o número de acções realizadas a velocidades superiores a 18 km/h (p=0,038).

Quadro 3.6. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distancias médias

percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2.

Variáveis Protocolo Experimental Média DP t p J2 (> 18 km/h) (n) 1 2,400 ±1,647 2,234 0,038* 2 1,125 ±0,738 J2 Tempo em sprint (min.) 1 1,568 ±0,420 1,066 0,300 2 1,265 ±0,794 J2 Distância Média (> 18 km/h) (m) 1 8,422 ±2,529 -0,894 0,383 2 12,551 ±14,391 *p<0,05

Os resultados da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáxno J2 dos dois protocolos experimentais estão expostos no

Quadro 3.7. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para as variáveis em estudo (p<0,05).

Quadro 3.7. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáx., J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2. Variáveis Protocolo Experimental Média (min) DP t p J2 Zona 1 (< 75% FCmáx) 1 0,856 ±0,621 0,212 0,835 2 0,805 ±0,441 J2 Zona 2 (75-84,9% FCmáx) 1 1,801 ±1,917 -0,859 0,402 2 2,441 ±1,370 J2 Zona 3 (85-89,9% FCmáx) 1 2,424 ±1,469 -0,044 0,966 2 2,451 ±1,283 J2 Zona 4 (> 90% FCmáx) 1 5,073 ±2,906 0,622 0,541 2 4,300 2,642

Os resultados da estatística descritiva da Entropia Aproximada (EnAp) para as distâncias dos jogadores aos centros geométricos de equipa (DC) e equipa adversária (DCA) no J2 para os dois protocolos experimentais estão expostos no quadro 3.8.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os protocolos para a DC (p=0,028), DCA (p=0,001) e DCA (<13 km/h) (p=0,006).

Quadro 3.8. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores aos centros

geométricos de equipa e equipa adversária, J2/Protocolo1 - J2/Protocolo2.

Variáveis Protocolo Experimental EnAp DP p J2 DC 1 1,078 ±0,208 2,385 0,028* 2 0,902 ±0,106 J2 DC (< 13 km/h) 1 1,039 ±0,199 1,836 0,083 2 0,912 ±0,092 J2 DC (> 13 km/h) 1 1,127 ±0,195 1,658 0,115 2 0,977 ±0,209 J2 DCA 1 1,289 ±0,148 3,881 0,001* 2 1,064 ±0,109 J2 DCA (< 13km/h) 1 1,246 ±0,135 3,151 0,006* 2 1,072 ±0,111 J2 DCA (> 13 km/h) 1 1,082 ±0,230 0,030 0,976 2 1,079 ±0,211 *p<0,05

Apresentação dos Resultados 19 3.3 – Comparação entre jogos: P1

Os resultados da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de velocidade de corrida nos dois jogos do P1 estão expostos no Quadro 3.9.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para a distância percorrida na zona 4 (p=0,000) e na distância total percorrida (p=0,001).

Quadro 3.9. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de

velocidade de corrida, J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1.

Variáveis Jogo Média

(m) DP t p Zona 1 (0-6,9 km/h) 1 378,000 ±28,050 -0,724 0,488 2 385,140 ±42,611 Zona 2 (7-9,9 km/h) 1 185,160 ±25,537 -0,235 0,819 2 187,060 ±38,213 Zona 3 (10-12,9 km/h) 1 183,840 ±23,768 1,261 0,239 2 169,300 ±34,151 Zona 4 (13-15,9 km/h) 1 138,550 ±56,004 7,211 0,000* 2 94,850 ±46,428 Zona 5 (16-17,9 km/h) 1 44,410 ±22,414 1,339 0,213 2 38,540 ±18,182 Zona 6 (> 18 km/h) 1 21,470 ±15,425 -0,995 0,346 2 26,240 ±15,185 Distância Total 1 951,430 ±66,196 4,704 0,001* 2 901,130 ±78,853 *p<0,05

Os resultados da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distâncias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h nos dois jogos do P1 estão expostos no Quadro 3.10. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos (p<0,05).

Quadro 3.10. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distâncias médias

percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1.

Variáveis Jogo Média DP t p

> 18 km/h (n) 1 1,700 ±1,160 -1,561 0,153 2 2,400 ±1,647 Tempo em sprint (min.) 1 1,398 ±0,609 -0,873 0,405 2 1,568 ±0,420 Distância Média (> 18 km/h) (m) 1 7,625 ±3,460 -0,748 0,473 2 8,422 ±2,529

Os resultados da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáxnos dois jogos do P1 estão expostos no Quadro 3.11. Não

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos (p<0,05).

Quadro 3.11. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáx,

J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1.

Variáveis Protocolo Média

(min.) DP t p Zona 1 (< 75% FCmáx) 1 1,255 ±1,289 0,910 0,386 2 0,856 ±0,621 Zona 2 (75-84,9% FCmáx) 1 0,975 ±0,775 -1,545 0,157 2 1,801 ±1,917 Zona 3 (85-89,9% FCmáx) 1 2,046 ±2,098 -0,731 0,483 2 2,424 ±1,469 Zona 4 (> 90% FCmáx) 1 5,839 ±2,953 0,994 0,386 2 5,073 ±2,906

Os resultados da estatística descritiva da Entropia Aproximada (EnAp) para as distâncias dos jogadores aos centros geométricos de equipa (DC) e equipa adversária (DCA) nos dois jogos do P1 estão expostos no quadro 3.12.

Quadro 3.12. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores aos centros

geométricos de equipa e equipa adversária, J1/Protocolo1 - J2/Protocolo1.

Variáveis Jogo EnAp DP t p

DC 1 1,052 ±0,122 -0,368 0,721

2 1,078 ±0,208

Apresentação dos Resultados 21 (< 13 km/h) 2 1,039 ±0,199 DC (> 13 km/h) 1 1,249 ±0,104 2,134 0,062 2 1,127 ±0,195 DCA 1 1,210 ±0,153 -1,583 0,148 2 1,289 ±0,148 DCA (< 13km/h) 1 1,190 ±0,146 -1,174 0,271 2 1,246 ±0,135 DCA (> 13 km/h) 1 1,237 ±0,225 2,263 0,050 2 1,082 ±0,230

3.4 – Comparação entre Jogos: P2

Os resultados da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de velocidade de corrida nos dois jogos do P2 estão expostos no Quadro 3.13.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para a distância percorrida na zona 1 (p=0,001), zona 2 (p=0,014), zona 4 (p=0,007) e na distância total percorrida (p=0,001).

Quadro 3.13. Valores da estatística descritiva para as distâncias percorridas nos diferentes intervalos de

velocidade de corrida, J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2.

Variáveis Jogo Média

(m) DP t p Zona 1 (0-6,9 km/h) 1 372,458 ±41,040 -4,839 0,001* 2 405,915 ±39,867 Zona 2 (7-9,9 km/h) 1 178,058 ±33,672 3,026 0,014* 2 142,440 ±25,581 Zona 3 (10-12,9 km/h) 1 188,650 ±49,368 1,796 0,106 2 164,510 ±37,062 Zona 4 (13-15,9 km/h) 1 128,310 ±41,733 3,468 0,007* 2 98,963 ±53,231 Zona 5 (16-17,9 km/h) 1 41,043 ±20,383 2,058 0,070 2 25,903 ±12,380 Zona 6 (> 18 km/h) 1 20,915 ±15,473 1,197 0,262 2 14,130 ±9,445 Distância Total 1 932,833 ±82,103 4,758 0,001* 2 851,873 ±72,158 *p<0,05

Os resultados da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distâncias médias percorridas a velocidades superiores a 18 km/h nos dois jogos do P1 estão expostos no Quadro 3.14. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos (p<0,05).

Quadro 3.14. Valores da estatística descritiva para o número de acções, tempo e distancias médias

percorridas a velocidades superiores a 18 km/h, J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2.

Variáveis Jogo Média DP t p

> 18 km/h (n) 1 1,725 ±1,693 1,000 0,343 2 1,125 ±0,738 Tempo em sprint (min.) 1 1,101 ±0,804 -0,504 0,627 2 1,265 ±0,794 Distância Média (> 18 km/h) 1 5,941 ±4,458 -1,554 0,155 2 12,551 ±14,391

Os resultados da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáxnos dois jogos do P2 estão expostos no Quadro 3.15.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os jogos para a zona 2 (p=0,019).

Quadro 3.15. Valores da estatística descritiva para o tempo passado nos diferentes intervalos de FCmáx,

J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2.

Variáveis Jogo Média

(min.) DP t p Zona (< 75% FCmáx) 1 2,053 ±2,237 1,579 0,149 2 0,805 ±0,441 Zona 2 (75-84,9% FCmáx) 1 1,882 ±1,229 -2,854 0,019* 2 2,441 ±1,370 Zona 3 (85-89,9% FCmáx) 1 2,202 ±1,323 -0,521 0,615 2 2,451 ±1,283 Zona 4 (> 90% FCmáx) 1 3,859 ±2,386 -0,564 0,149 2 4,300 ±2,642 *p<0,05

Os resultados da estatística descritiva da Entropia Aproximada (EnAp) para as distâncias dos jogadores aos centros geométricos de equipa (DC) e equipa adversária (DCA) nos dois jogos do P2 estão expostos no quadro 3.16.

Apresentação dos Resultados 23

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os protocolos para a DC (>13 km/h) (p=0,022).

Quadro 3.16. Valores da estatística descritiva da EnAp para as distâncias dos jogadores aos centros

geométricos de equipa e equipa adversária, J1/Protocolo2 - J2/Protocolo2.

Variáveis Jogo EnAp DP t p

DC 1 0,935 ±0,067 1,550 0,156 2 0,902 ±0,106 DC (< 13 km/h) 1 0,927 ±0,061 0,813 0,437 2 0,912 ±0,092 DC (> 13 km/h) 1 1,111 ±0,260 2,762 0,022* 2 0,977 ±0,209 DCA 1 1,135 ±0,060 1,955 0,082 2 1,064 ±0,109 DCA (< 13km/h) 1 1,124 ±0,058 1,533 0,160 2 1,072 ±0,111 DCA (> 13 km/h) 1 1,176 ±0,133 1,423 0,188 2 1,079 ±0,211 *p<0,05

4 – DISCUSSÃO DOS

RESULTADOS

Discussão dos Resultados 25

4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O propósito deste estudo foi aferir as alterações nas variáveis fisiológicas, tempo e movimento e organização espacial das equipas em fadiga Os resultados demonstram que as diferenças entre os protocolos experimentais utilizados não são significativas quando nos referimos ao jogo antes da indução da fadiga para distâncias percorridas a diferentes velocidades de corrida e para distâncias totais percorridas. A introdução do desconto de tempo não tem implicações nas distâncias percorridas pelos jogadores na ausência de fadiga acumulada.

Clarifica-se, em todos os jogos do protocolo experimental, uma predominância da distância percorrida a velocidades inferiores a 7 km/h e uma significativa diminuição na razão inversa à velocidade de deslocamento. Os resultados seguem a mesma tendência de estudos realizados em jogos desportivos colectivos, hóquei em campo (Macutkiewicz e Sunderland 2011), futebol (Randers et al. 2010), futebol australiano (Coutts et al. 2010; Wisbey et al. 2010) e rugby (Sirotic et al. 2009).

McInnes et al. (1995) indicam que os deslocamentos dos jogadores acontecem em espaços relativamente pequenos, onde os deslocamentos de alta intensidade consistem em rápidas acelerações e desacelerações sem nunca desenvolver a velocidade máxima.

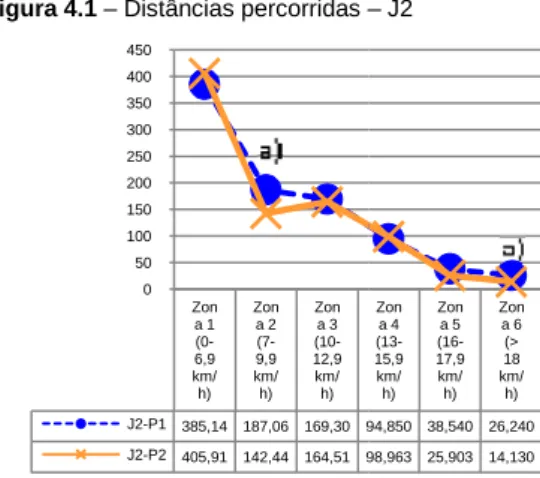

Esta tendência mantém-se no J2, após a indução de fadiga como se pode verificar através da figura 4.1,

onde os resultados evidenciam

diferenças significativas para a Zona 2 (7-9,9 km/h) e Zona 6 (>18 km/h),

revelando menores distâncias

percorridas no P2 para as zonas em causa. O desconto de tempo poderá

induzir uma diminuição da

Figura 4.1 – Distâncias percorridas – J2

a) Diferenças significativas entre o P1 e P2 Zon a 1 (0-6,9 km/ h) Zon a 2 (7-9,9 km/ h) Zon a 3 (10-12,9 km/ h) Zon a 4 (13-15,9 km/ h) J2-P1 385,14 187,06 169,30 94,850 J2-P2 405,91 142,44 164,51 98,963 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Discussão dos Resultados 25

4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O propósito deste estudo foi aferir as alterações nas variáveis fisiológicas, tempo e movimento e organização espacial das equipas em fadiga Os resultados demonstram que as diferenças entre os protocolos experimentais utilizados não são significativas quando nos referimos ao jogo antes da indução da fadiga para distâncias percorridas a diferentes velocidades de corrida e para distâncias totais percorridas. A introdução do desconto de tempo não tem implicações nas distâncias percorridas pelos jogadores na ausência de fadiga acumulada.

Clarifica-se, em todos os jogos do protocolo experimental, uma predominância da distância percorrida a velocidades inferiores a 7 km/h e uma significativa diminuição na razão inversa à velocidade de deslocamento. Os resultados seguem a mesma tendência de estudos realizados em jogos desportivos colectivos, hóquei em campo (Macutkiewicz e Sunderland 2011), futebol (Randers et al. 2010), futebol australiano (Coutts et al. 2010; Wisbey et al. 2010) e rugby (Sirotic et al. 2009).

McInnes et al. (1995) indicam que os deslocamentos dos jogadores acontecem em espaços relativamente pequenos, onde os deslocamentos de alta intensidade consistem em rápidas acelerações e desacelerações sem nunca desenvolver a velocidade máxima.

Esta tendência mantém-se no J2, após a indução de fadiga como se pode verificar através da figura 4.1,

onde os resultados evidenciam

diferenças significativas para a Zona 2 (7-9,9 km/h) e Zona 6 (>18 km/h),

revelando menores distâncias

percorridas no P2 para as zonas em causa. O desconto de tempo poderá

induzir uma diminuição da

Figura 4.1 – Distâncias percorridas – J2

a) Diferenças significativas entre o P1 e P2 Zon a 4 (13-15,9 km/ h) Zon a 5 (16-17,9 km/ h) Zon a 6 (> 18 km/ h) 94,850 38,540 26,240 98,963 25,903 14,130

Discussão dos Resultados 25

4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O propósito deste estudo foi aferir as alterações nas variáveis fisiológicas, tempo e movimento e organização espacial das equipas em fadiga Os resultados demonstram que as diferenças entre os protocolos experimentais utilizados não são significativas quando nos referimos ao jogo antes da indução da fadiga para distâncias percorridas a diferentes velocidades de corrida e para distâncias totais percorridas. A introdução do desconto de tempo não tem implicações nas distâncias percorridas pelos jogadores na ausência de fadiga acumulada.

Clarifica-se, em todos os jogos do protocolo experimental, uma predominância da distância percorrida a velocidades inferiores a 7 km/h e uma significativa diminuição na razão inversa à velocidade de deslocamento. Os resultados seguem a mesma tendência de estudos realizados em jogos desportivos colectivos, hóquei em campo (Macutkiewicz e Sunderland 2011), futebol (Randers et al. 2010), futebol australiano (Coutts et al. 2010; Wisbey et al. 2010) e rugby (Sirotic et al. 2009).

McInnes et al. (1995) indicam que os deslocamentos dos jogadores acontecem em espaços relativamente pequenos, onde os deslocamentos de alta intensidade consistem em rápidas acelerações e desacelerações sem nunca desenvolver a velocidade máxima.

Esta tendência mantém-se no J2, após a indução de fadiga como se pode verificar através da figura 4.1,

onde os resultados evidenciam

diferenças significativas para a Zona 2 (7-9,9 km/h) e Zona 6 (>18 km/h),

revelando menores distâncias

percorridas no P2 para as zonas em causa. O desconto de tempo poderá

induzir uma diminuição da

Figura 4.1 – Distâncias percorridas – J2

intensidade do jogo através de uma maior prevalência de acções colectivas no cumprimento de sistemas de organização defensiva/ofensiva a baixa intensidade de corrida, em detrimento de acções individuais de alta intensidade. O menor número de acções na Zona 6 (>18 km/h) 1,13 ±0,74, registadas no P2 em comparação com 2,40 ±1,65 no P1 explicam as diferenças de distância percorrida para a mesma zona, uma vez que não existem diferenças significativas nas distâncias médias e tempos médios dos deslocamentos na Zona 6 (>18 km/h).

No J2 e para os dois protocolos, os resultados indicam uma significativa diminuição das distâncias totais percorridas quando comparadas com o J1, com os jogadores a percorrerem em média menos 50,3m e 80,6m para P1 e P2 respectivamente. Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati (2007) registaram uma diminuição da performance do primeiro para o quarto períodos de jogo. Os autores aconselham precaução na retirada de ilações desses resultados, uma vez que a alteração de sistemas tácticos centrados numa maior posse de bola consubstancia um exemplo de justificação para tal diminuição. Já no presente estudo as condições não foram alteradas, o que nos leva a acreditar a que numa situação de fadiga e para um mesmo tempo de jogo, os jogadores percorrem menores distâncias. Tal facto poderá revelar-se de particular importância para os treinadores na concepção dos planos de jogo, bem como na preparação dos seus jogadores.

Na Zona 5 e Zona 6 (> 16km/h) para os dois protocolos, não se verificou qualquer alteração das distâncias percorridas entre o J1 e o J2. A fadiga acumulada parece não inibir a capacidade de realização de deslocamentos de alta intensidade, embora as distâncias percorridas sejam relativamente reduzidas, correspondendo a 6,92% - J1-P1, 7,19% - J2-P1, 6,64% - J1-P2 e 4,69% - J2-P2 das distâncias totais percorridas. Um estudo realizado no futebol australiano demonstrou que a redução do perfil de movimento dos jogadores para velocidades moderadas e baixas permite a manutenção da capacidade de realização de acções a intensidade elevada (Duffield, Coutts e Quinn 2009).

Discussão dos Resultados 27

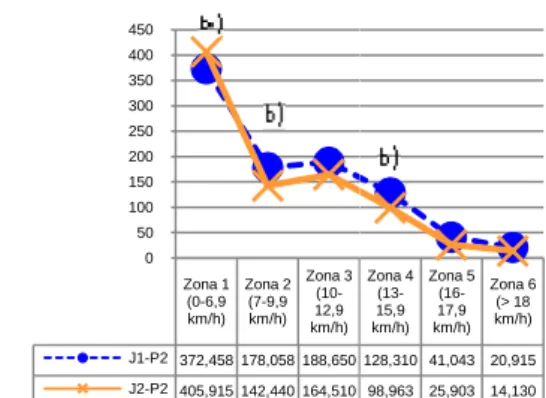

No P1 verificou-se uma diminuição significativa das distâncias percorridas na Zona 4 (13-15,9 km/h), assumindo um ritmo de jogo mais lento e esporadicamente assumindo acções de maior intensidade. Para o P2, um aumento significativo para a Zona 1

(0-6,9 km/h) é complementado com

uma diminuição de distâncias

percorridas nas restantes zonas

(figura 4.2). Estes resultados

sugerem a adaptação dos jogadores, assumindo ritmos de jogo mais lentos

como consequência da fadiga

acumulada pelos jogadores.

O número, distâncias médias

percorridas e os tempos médios (s) das acções na Zona 6 (> 18 km/h) não reportam, na sua generalidade, diferenças significativas inter e intra protocolos. Os valores estão abaixo dos reportados no estudo de Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati (2,1 ±0,2), que poderá ter nos níveis competitivos e de preparação dos jogadores a sua explicação. Estes dados sustentam a não diferenciação das distâncias percorridas na Zona 6 (>18 km/h) já descritas anteriormente. A necessidade de contrariar sistematicamente a inércia corporal em espaços reduzidos limita o acesso a velocidades superiores. Este carácter intermitente que caracteriza um jogo de basquetebol, onde a procura de vantagens de um jogador sobre o outro é uma constante, reveste de primordial importância a agilidade e velocidade dos jogadores (McInnes et al. 1995). Os benefícios do Treino Intervalado Intensivo ao nível da capacidade de realização de sprints repetidos (Edge et al. 2006a; Edge et al. 2006b; Hill-Haas et al. 2007), permitirão aos jovens basquetebolistas desempenharem mais frequentemente acções com estas características, associadas a jogos de níveis competitivos mais elevados (Sirotic et al. 2009). Castagna et al. 2008 descobriu durante um teste de sprints repetidos que a recuperação passiva está associada a menores índices de fadiga, sugerindo que os jogadores deverão evitar actividades desnecessárias durante os jogos (ex: lançamentos livres, bolas fora, descontos de tempo, etc.).

Figura 4.2 – Distâncias percorridas – P2

b) Diferenças significativas entre o J1 e J2

Discussão dos Resultados 27

No P1 verificou-se uma diminuição significativa das distâncias percorridas na Zona 4 (13-15,9 km/h), assumindo um ritmo de jogo mais lento e esporadicamente assumindo acções de maior intensidade. Para o P2, um aumento significativo para a Zona 1

(0-6,9 km/h) é complementado com

uma diminuição de distâncias

percorridas nas restantes zonas

(figura 4.2). Estes resultados

sugerem a adaptação dos jogadores, assumindo ritmos de jogo mais lentos

como consequência da fadiga

acumulada pelos jogadores.

O número, distâncias médias

percorridas e os tempos médios (s) das acções na Zona 6 (> 18 km/h) não reportam, na sua generalidade, diferenças significativas inter e intra protocolos. Os valores estão abaixo dos reportados no estudo de Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati (2,1 ±0,2), que poderá ter nos níveis competitivos e de preparação dos jogadores a sua explicação. Estes dados sustentam a não diferenciação das distâncias percorridas na Zona 6 (>18 km/h) já descritas anteriormente. A necessidade de contrariar sistematicamente a inércia corporal em espaços reduzidos limita o acesso a velocidades superiores. Este carácter intermitente que caracteriza um jogo de basquetebol, onde a procura de vantagens de um jogador sobre o outro é uma constante, reveste de primordial importância a agilidade e velocidade dos jogadores (McInnes et al. 1995). Os benefícios do Treino Intervalado Intensivo ao nível da capacidade de realização de sprints repetidos (Edge et al. 2006a; Edge et al. 2006b; Hill-Haas et al. 2007), permitirão aos jovens basquetebolistas desempenharem mais frequentemente acções com estas características, associadas a jogos de níveis competitivos mais elevados (Sirotic et al. 2009). Castagna et al. 2008 descobriu durante um teste de sprints repetidos que a recuperação passiva está associada a menores índices de fadiga, sugerindo que os jogadores deverão evitar actividades desnecessárias durante os jogos (ex: lançamentos livres, bolas fora, descontos de tempo, etc.).

Figura 4.2 – Distâncias percorridas – P2

b) Diferenças significativas entre o J1 e J2 Zona 1 (0-6,9 km/h) Zona 2 (7-9,9 km/h) Zona 3 (10-12,9 km/h) Zona 4 (13-15,9 km/h) J1-P2 372,458 178,058 188,650 128,310 J2-P2 405,915 142,440 164,510 98,963 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Discussão dos Resultados 27

No P1 verificou-se uma diminuição significativa das distâncias percorridas na Zona 4 (13-15,9 km/h), assumindo um ritmo de jogo mais lento e esporadicamente assumindo acções de maior intensidade. Para o P2, um aumento significativo para a Zona 1

(0-6,9 km/h) é complementado com

uma diminuição de distâncias

percorridas nas restantes zonas

(figura 4.2). Estes resultados

sugerem a adaptação dos jogadores, assumindo ritmos de jogo mais lentos

como consequência da fadiga

acumulada pelos jogadores.

O número, distâncias médias

percorridas e os tempos médios (s) das acções na Zona 6 (> 18 km/h) não reportam, na sua generalidade, diferenças significativas inter e intra protocolos. Os valores estão abaixo dos reportados no estudo de Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati (2,1 ±0,2), que poderá ter nos níveis competitivos e de preparação dos jogadores a sua explicação. Estes dados sustentam a não diferenciação das distâncias percorridas na Zona 6 (>18 km/h) já descritas anteriormente. A necessidade de contrariar sistematicamente a inércia corporal em espaços reduzidos limita o acesso a velocidades superiores. Este carácter intermitente que caracteriza um jogo de basquetebol, onde a procura de vantagens de um jogador sobre o outro é uma constante, reveste de primordial importância a agilidade e velocidade dos jogadores (McInnes et al. 1995). Os benefícios do Treino Intervalado Intensivo ao nível da capacidade de realização de sprints repetidos (Edge et al. 2006a; Edge et al. 2006b; Hill-Haas et al. 2007), permitirão aos jovens basquetebolistas desempenharem mais frequentemente acções com estas características, associadas a jogos de níveis competitivos mais elevados (Sirotic et al. 2009). Castagna et al. 2008 descobriu durante um teste de sprints repetidos que a recuperação passiva está associada a menores índices de fadiga, sugerindo que os jogadores deverão evitar actividades desnecessárias durante os jogos (ex: lançamentos livres, bolas fora, descontos de tempo, etc.).

Figura 4.2 – Distâncias percorridas – P2

b) Diferenças significativas entre o J1 e J2 Zona 3 (10-12,9 km/h) Zona 4 (13-15,9 km/h) Zona 5 (16-17,9 km/h) Zona 6 (> 18 km/h) 188,650 128,310 41,043 20,915 164,510 98,963 25,903 14,130

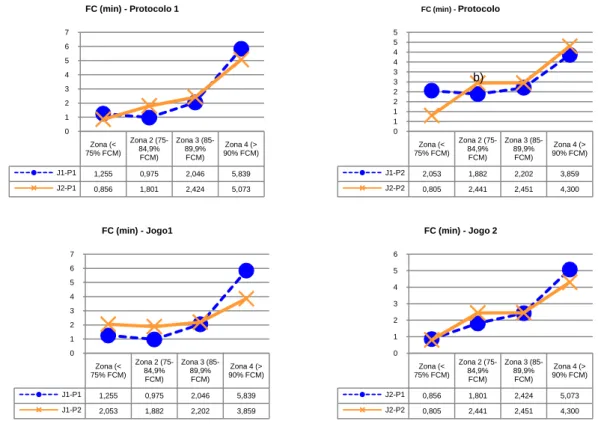

Os resultados do tempo passado nos intervalos de FCmax, não apresentam

diferenças significativas inter e intra protocolos, com excepção para o tempo passado na Zona 2 (75-84,9% FCmáx) no P2. O aumento registado no J2

relativamente ao J1 concretiza-se pela diminuição das distâncias percorridas a velocidades superiores e pela diminuição do número de acções a velocidades de deslocamento superiores a 18 km/h, como já antes descrito.

A figura 4.2 permite a visualização das relações e tendência dos tempos passados pelos jogadores nos diferentes intervalos de FCmax.

Figura 4.3 – Tempo nos intervalos de FCmáx

b) Diferenças significativas entre o J1 e J2

Facilmente se consegue perceber que os jogadores passaram a maior parte do tempo com frequências cardíacas correspondentes à Zona 4 (>90% FCmáx).

Para o J2 do P2, jogo que apresentou ritmo mais lento, ainda assim os jogadores passaram 38,61% do tempo de jogo na Zona 4 (>90% FCmáx). Os

resultados estão de acordo com estudos realizados no basquetebol (Ben Abdelkrim, El Fazaa e El Ati 2007; Castagna et al. 2010; Gonçalves 2010), futebol (Hill-Haas et al. 2011), voleibol (Parnat 1975).

Zona (< 75% FCM) Zona 2 (75-84,9% FCM) Zona 3 (85-89,9% FCM) Zona 4 (> 90% FCM) J1-P1 1,255 0,975 2,046 5,839 J2-P1 0,856 1,801 2,424 5,073 0 1 2 3 4 5 6 7 FC (min) - Protocolo 1 Zona (< 75% FCM) Zona 2 (75-84,9% FCM) Zona 3 (85-89,9% FCM) Zona 4 (> 90% FCM) J1-P2 2,053 1,882 2,202 3,859 J2-P2 0,805 2,441 2,451 4,300 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 FC (min) -Protocolo Zona (< 75% FCM) Zona 2 (75-84,9% FCM) Zona 3 (85-89,9% FCM) Zona 4 (> 90% FCM) J1-P1 1,255 0,975 2,046 5,839 J1-P2 2,053 1,882 2,202 3,859 0 1 2 3 4 5 6 7 FC (min) - Jogo1 Zona (< 75% FCM) Zona 2 (75-84,9% FCM) Zona 3 (85-89,9% FCM) Zona 4 (> 90% FCM) J2-P1 0,856 1,801 2,424 5,073 J2-P2 0,805 2,441 2,451 4,300 0 1 2 3 4 5 6 FC (min) - Jogo 2 b)

Discussão dos Resultados 29

Embora o basquetebol não seja um desporto de endurance per si, possuir valores elevados das funções cardiorespiratórias torna-se importante para que o jogador consiga manter altos níveis de actividade durante todo o jogo, quer nos processos defensivos, quer nos processos ofensivos (Duffield, Coutts e Quinn 2009). Os mesmos autores consideram que a capacidade de os jogadores conservarem durante toda a época desportiva uma capacidade aeróbia elevada é de crucial importância para treinadores e preparadores físicos, assim como o registo de limiares ventilatórios elevados, que permitem maiores intensidades de trabalho durante mais tempo, antes do aparecimento da fadiga. Neste sentido vários estudos têm sugerido a utilização de jogos reduzidos e condicionados como forma de trabalho em regimes mais intensos (Castagna et al. 2010; Hill-Haas et al. 2011; Gonçalves 2010; Costa 2010). Entre outras vantagens, os autores referem a simbiose perfeita da intensidade de exercício e da tomada de consciência cognitiva dos princípios de jogo, desenvolvimento dos aspectos técnicos, a motivação proveniente dos exercícios realizados com bola e a eficiência da utilização do tempo de treino, muitas vezes reduzido, sobretudo em escalões de formação e equipas amadoras.

No entanto, a tendência registada para as distâncias percorridas a diferentes velocidades parece não ser justificativa dos elevados tempos de trabalho na Zona 3 (85-89% FCmáx) e Zona 4 (>90% FCmáx). Vários factores externos

podem condicionar as respostas da FC e neste estudo apenas são considerados padrões de velocidade de corrida, não tendo em conta o impacto de acções específicas de alta intensidade (lançamento, ressalto, passe, etc.) e acções mais estáticas, de manutenção da posição contra a resistência física de um adversário (bloqueio, ganhos de posição, etc.)

No sentido de perceber as alterações na capacidade de orientação espacial das equipas, os valores de EnAp apontam diferenças significativas entre P1 e P2 no J1, sugerindo efeito benéfico do desconto de tempo no ajustamento e coordenação das acções dos jogadores de uma mesma equipa, fundamentalmente a velocidades mais baixas (< 13km/h). As acções são menos extemporâneas, reforçando a implicação do desconto de tempo na capacidade de auto-organização das equipas. Os jogadores assumem um

comportamento mais organizado colectivamente, com acções mais previsíveis, melhor entendidas e mais coordenadas espaço-temporalmente.

Após a indução de fadiga, os resultados da EnAp apontam no P2, uma melhoria na coordenação das equipas relativamente ao centro de equipa e uma melhoria da coordenação em função dos centros geométricos da equipa adversária, quando comparada com o P1. A percepção de um jogo realizado a velocidades mais lentas já identificadas anteriormente poderá estar na base da coordenação. Estes resultados devem ser lidos com cautela, uma vez que os jogadores do presente estudo são elementos da mesma equipa onde as directrizes de jogo são iguais para todos, logo do conhecimento de todos. No entanto, a introdução do desconto aporta melhorias na organização da equipa em situação de fadiga.

A comparação intra protocolo não revelou alterações de coordenação espacial das equipas para o P1. A diminuição das distâncias totais percorridas, bem como uma diminuição significativa das distâncias percorridas na Zona 4 (13-16,9 km/h) em fadiga sugerem uma diminuição do ritmo do jogo. À acção de um ou mais jogadores, a ritmos mais lentos, torna-se possível a coordenação das acções dos restantes de uma forma mais rápida de acordo com os princípios de jogo definidos, mesmo em situações de fadiga acumulada.

A velocidades de deslocamento superiores a 13 km/h as acções são mais rápidas, imprevisíveis e individuais, sendo necessário mais tempo para o reajustamento de todo o grupo, quer da equipa atacante, quer da equipa defensora. Os resultados demonstraram para o P2, uma melhoria na orientação espacial das equipas em fadiga, tendo como referência o centro de equipa. A redução significativa do ritmo de jogo no J2 do P2 já referida, associada a uma não alteração das distâncias percorridas pelos jogadores nas Zonas 5 e 6 (>16 km/h) poderão sustentar esta constatação.

Bourbousson, Seve e McGarry (2010b) citam no seu estudo um sequência de jogo em que um roubo de bola a meio campo dá origem a um contra-ataque rápido, onde o deslocamento para o cesto a alta velocidade, do jogador que efectuou o roubo de bola, não é acompanhado nem por todos os seus companheiros, nem por todos os seus adversários, com implicações no centro

Discussão dos Resultados 31

geométrico das equipas e consequentemente nas relações de distância dos jogadores com esse mesmo centro. Esta e outras situações de conquista de vantagem de um jogador sobre o outro, com todas as suas implicações, constituiu, segundo McGarry um factor perturbador do equilibrio do sistema, constituindo um aspecto chave do comportamento desportivo.

A amostra do estudo, constituída por jogadores pertencentes a uma mesma equipa, com um conhecimento significativo dos procedimentos dos colegas, organização de jogo e de sistemas ofensivos e defensivos aplicados regularmente por todos, aliados a uma diminuição dos ritmos de jogo em fadiga, sugere alguma cautela na interpretação dos resultados. A recolha de dados num contexto de competição oficial poderá revestir-se da maior importância na busca de um melhor entendimento do jogo de basquetebol enquanto sistema dinâmico complexo.

No contexto actual do jogo de basquetebol, os jogadores deverão ter a capacidade de realizar acções de alta intensidade durante todo o jogo. Em fadiga, os jogadores percorrem menos distâncias e a velocidades mais baixas, mantendo contudo um capacidade aérobia similar. Os resultados dos estudo sugerem ainda que após a indução de fadiga os jogadores continuam a possuir capacidade para realização de deslocamentos a grandes velocidades embora num grau menor do que registado noutros estudos. Deverão os treinadores ter em atenção a eficiente alternativa que os jogos reduzidos constituem, bem como a importância da implementação de programas de treino que permitam aos seus jogadores atrasar o aparecimento de fadiga e manter a capacidade de realização de sprints repetidos e acções de alta intesidade. Numa situção de cansaço, os jogadores assumem ritmos de jogo mais lentos, potencializadores de uma maior coordenção, e redutores dos efeitos da fadiga.