Esta tese toma como objeto de análise a estrutura do movimento originário na região polarizada pela cidade de Crateús, no sertão cearense. A abordagem proposta toma o movimento indígena como um processo específico de organização social dentro de uma dinâmica mais ampla de articulação social e política translocal.

CAPÍTULO CINCO – LUTAS POR RECONHECIMENTO 333

Fez estrela na noite Tirou de dia A menina que cresceu Era um rio que corria Um sorriso que ria.

Introdução

Eu disse a ele que ele desceu lá para matar os índios, a menina pulou lá fora, saiu do buraco, lá embaixo, e correu e saiu. Uma das muitas interpretações sobre a existência de um sítio arqueológico nos arredores da vila sertaneja.

E A PROBLEMÁTICA GERAL DESTA TESE

Nesse sentido, transformariam o senso de identidade de todos e não apenas dos grupos sociais diretamente envolvidos em situações de desrespeito (Fraser, 2006, p. 237). No entanto, para grupos sociais que reivindicam reconhecimento e redistribuição de forma bivalente, a aplicação de apenas um desses meios é ineficaz e gera novas fontes de tensão.

CONTEXTO

Aliás, é das lideranças da Serra das Matas, em especial Teka Potyguara, que a ideia da região de Crateús tem recebido mais críticas. O primeiro esboço do campo pretendia levar em conta a área de abrangência da Pastoral Raízes Indígenas da Diocese de Crateús.

OS CAMINHOS DA PESQUISA

Meus primeiros contatos com o movimento indígena no Ceará ocorreram em dezembro de 1999, quando participei da 5ª Assembleia Nacional dos Povos Indígenas. Também em 2002, um grupo de Crateús (Helena Potyguara, sua mãe e tia) e da Serra das Matas (Cleomar e Chico Maria).

ICONOGRAFIA – INTRODUÇÃO

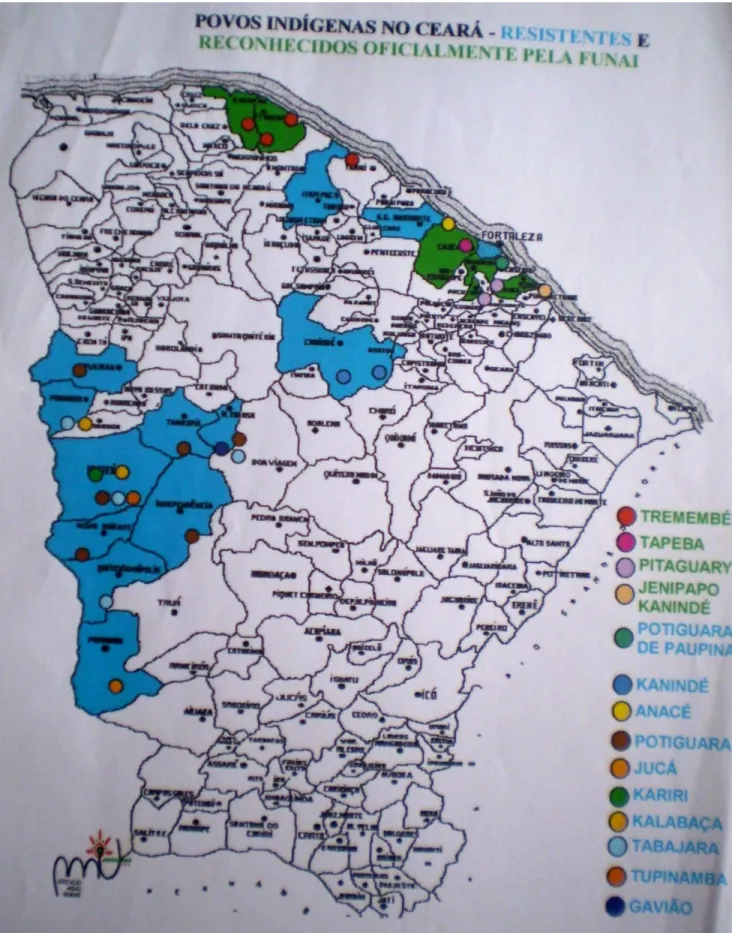

Povos Indígenas no Ceará

Elaboração do mapa: Mapa base de Estêvão Palitot: http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/12/123.htm 63. Foral da Província do Ceará (1861), de onde surgiu o povoado de Piranha, na Ribeira dos Caratihús.

Poranga

CAPÍTULO 1

É DEUS NO CÉU E OS ÍNDIOS NA TERRA”

MISSA EM PORANGA

A partir das diversas experiências locais e nacionais desse redirecionamento da ação da Igreja, organizou-se uma típica corrente teológica latino-americana, que ficou conhecida como Teologia da Libertação. Já em meados da década de 1980, foi elaborada uma Teologia da Inculturação, pelos altos escalões da hierarquia católica em Roma, onde a figura do "oprimido" começou a ser desmembrada em vários componentes, definidos a partir dos critérios de étnica e cultural. Essa adaptação local das grandes correntes teológicas da igreja pela pastoral indígena é o que Marcos Rufino chama de Teologia da Situação.

A ação da Pastoral Raízes Indígenas desencadeou, nesse sentido, duas codificações, primeiro a que equiparou o “índio” ao “excluído” e depois, a partir de uma pastoral popular, iniciando um processo de etnogênese.

A IGREJA POPULAR EM CRATEÚS

A diocese de Crateús foi criada no ano anterior e era composta por 10 paróquias, sendo 8 da diocese de Sobral (Crateús, Novo Oriente, Nova Russas, Poranga, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Ipueiras e Independência) e 2 da diocese de Iguatu (Tauá e Parambu). A partir do confronto inicial com a elite local, Dom Fragoso passou a investir numa modificação da linha de ação pastoral da diocese que a levasse a se comprometer cada vez mais com as camadas mais pobres da população. Assim, nas décadas em que presidiu a Diocese de Crateús, Dom Fragoso incentivou diversas formas de ação pastoral inspiradas em práticas de organização popular, como as Comunidades de Base - CEBs, os Sindicatos Rurais, o Movimento da Educação Básica e as Pastorais Sociais.

A sua encarnação entre os mais pobres rendeu-lhe uma lenda de santificação entre as pessoas das diversas comunidades da diocese de Crateús.

AGÊNCIAS INDIGENISTAS CATÓLICAS NO CEARÁ

No final da mesma década, Maria Amélia e a coordenação regional do Cimi no Nordeste romperam relações e ela fundou a Associação Missão Tremembé. Da missão Tremembé, Maria Amélia se tornará uma das agentes missionárias com maior presença no contexto da mobilização indígena no Ceará, atuando diretamente nas mobilizações dos Tremembé, Kanindé, grupos da região de Crateús e dos Potiguara da Paupina (Fortaleza ) ). O Mapi e a Missão Tremembé estão diretamente ligados aos seus organizadores: Carlos Alencar e Maria Amélia.

Antes de passar diretamente à descrição e análise das práticas da Pastoral Raízes Indígenas, gostaria de apresentar ao leitor algumas informações sobre Maria Amélia Leite, a mais destacada figura missionária do Ceará.

PASTORAL RAÍZES INDÍGENAS

A Pastoral Raízes Indígenas começou a trabalhar com a população da diocese de Crateú a partir de um duplo plano de ação: conceitual e metodológico. As CEBs Canuto (Tabajara) e Paixão (Potyguara) foram contatadas pelas pastorais Raízes Indígenas em meados da década de 1990 e rapidamente assumiram a condição de indígenas. Embora percebidos como de menor importância pela liderança diocesana, os agentes vinculados à pastoral Raízes Indígenas mantinham um bom relacionamento com a missão Tremembé.

Esse é um processo gradativo que se arrastou até 2005, quando não se pode mais falar de uma ação da pastoral Raízes Indígenas como grupo.

TRAJETÓRIA DE MARGARET

Era uma época de seca, e as freiras da Diocese de Natal trabalharam junto com os trabalhadores nas frentes de emergência. A partir daí, aos poucos, deslocou sua ação pastoral para trabalhar com os temas das identidades culturais. Margaret certamente ficou conhecida por seu trabalho com indígenas e desde então não parou mais de trabalhar com esse tema.

Como foco central de sua busca pelas raízes indígenas, ela toma a existência subterrânea de vozes ancestrais e sua própria experiência de vida como membro de uma minoria étnica na Bélgica, diz a irmã.

TRAJETÓRIA DE HELENA

CAPÍTULO 2

O EXERCÍCIO NARRATIVO

Um dos materiais que analisarei é resultado de uma gravação em vídeo, realizada em 1993 pela Pastoral Raízes Indígenas. Então, meu pai me contou que meu bisavô, meu avô, foi pego por um cachorro nas montanhas. Francisco) Então meu pai me contou que o bisavô dele, o avô dele, foi pego por um cachorro na Serra.

4 Macambira é simultaneamente a designação de uma área geográfica, a bacia do rio Macambira, e de um domínio ecológico.

NARRATIVAS DE ORIGEM

É uma revolta do saber (...) sobretudo contra os efeitos do poder centralizador associado à instituição e funcionamento de um discurso científico organizado numa sociedade como a nossa. Essa é uma atitude epistemológica que pode nos garantir o confronto de diferentes olhares sobre um mesmo processo histórico, uma vez que as histórias indígenas não constam dos relatos oficiais. Também poderemos observar como, por meio da ação narrativa contemporânea, o passado é reescrito para um novo momento, onde comentar, contar e até celebrar uma identidade indígena é algo permitido e positivo, que pode trazer reconhecimento público e social para sujeitos históricos marginalizados e tornados invisíveis nas relações cotidianas.

Listo-os aqui porque os entendo articulados em vários níveis pelas práticas narrativas introduzidas e adotadas pela ação missionária.

ÍNDIOS E VAQUEIROS

Em muitas partes do sertão, são os recursos hídricos que permitem que as populações sertanejas sobrevivam e se sustentem por muitos anos. A paisagem é definida, os poços de água são um recurso precioso numa zona de baixa humidade. Foi em Poranga que ouvi algumas histórias sobre os Pajés Olho d'Água, que foi roubado por um indígena, por meio de rezas, para saciar a sede de seu povo e punir seus inimigos14.

Então quando em uma certa data eles tiveram que trazer, eles chegaram a um poço – que fica bem no pé da montanha, chamado Gurita, em Água Branca de Cima – eles estavam descansando lá quando um vaqueiro chegou e matou esse homem, huh.

A POLISSEMIA DO TERMO CABOCLO

Acreditamos que a categoria 'caboclo', identificado etnicamente como o mestiço de origem indígena, é menos uma categoria social concreta e muito mais uma construção ideológica, que se cristalizou em meados do século XIX, como forma de negar a identidade do nativo. pessoa e seus direitos, através do domínio cultural, substituindo a força militar e a coerção estatal. 18 O cronista inicia sua descrição explicando as categorias em que se divide a população daquele vasto sertão, mas, ao contrário do Padre Miguel do Couto, tenta simplificar as inúmeras categorias étnico-raciais apresentadas, tarefa na qual consegue apenas parcialmente: Vermelho todo índio de qualquer nação que seja nomeada na terra; mamaluco, filho de branco e índia; desconfiado de filho de preto e índio;. Assim, a massa da população livre e mestiça do Sertão do Piauí foi tratada e considerada uma ameaça ao projeto colonial devido à sua capacidade de sobrevivência nos interstícios das fazendas com base na produção mínima de produtos alimentícios (mandioca) e comércio produtos (tabaco).

Não é de estranhar, portanto, que o termo caboclo seja frequentemente rejeitado, pois esta palavra carrega consigo a conotação de uma existência tutelada e parcial.

DA NARRATIVA À PERFORMANCE

"Domesticação" transformava, assim, a "natureza" primária, "brutal", furiosa, em outra, "domesticada", que estaria mais próxima da vida atual dos Tremembé e sugeriria uma situação assimétrica. Constituídos como índices da experiência social criada pelo encontro colonial ocorrido séculos atrás, uma série de narrativas inevitavelmente tematiza questões como desigualdade e subordinação social por meio da mediação missionária no Sertão de Crateús. Como instrumentos do projeto missionário, inscrevem-se na perspetiva da ação, que sugere uma leitura da história desde as camadas mais baixas da sociedade, onde simultaneamente se critica a perspetiva dominante e se promove a articulação e legitimação de argumentos. grupos dominantes que produzem um modelo de indígena a ser cumprido pelas pessoas e grupos que o assumem.

Pois, as identidades não consistem em uma essência eterna que se manifesta, mas são construções imaginárias que ocorrem na narrativa, um ato puramente humano e social que dá sentido à experiência vivida (Canclini, 1999, p. 158).

Iconografia Capítulo 2

CAPÍTULO 3

RITUAL : A PERFORMANCE DA ALTERIDADE

Durante o Toré costuma haver o consumo de uma bebida feita com a casca interna da raiz da Jurema (Mimosa hostilis, Benth) e o transe mediúnico com a incorporação de entidades denominadas Encantadas. Uma descrição vívida e que guarda muitas semelhanças com registros de dança posteriores, destacando a forma de organização e o consumo de aguardente (em vez de cauim) durante os intervalos (Valle, 2005, p. 227). É somente quando relacionamos a perturbadora experiência presente com os resultados cumulativos de experiências passadas — se não semelhantes, pelo menos relevantes e de força correspondente — que emerge o tipo de estrutura relacional chamada "significado".

Assim, inicio este capítulo com os eventos mais importantes das romarias e tertúlias, para em seguida entrar na discussão que permeia o processo de produção do Toré, informado por diferentes fluxos culturais e a tensão que mantém com a Umbanda, a partir da possibilidade de trazer os espíritos para a próximos durante o ritual, fato que pode ser visto sob diversos ângulos pelos sujeitos participantes do campo indígena cearense.

DAS ROMARIAS ÀS ASSEMBLÉIA S

Essa perspectiva pode ser observada em alguns documentos do Arquivo da Pastoral Raízes Indígenas e que refletem as preocupações da missionária Maria Amélia Leite, da Missão Tremembé, sobre como se comunicar com os indígenas por meio da linguagem das romarias. Seguindo esse modelo de organização da experiência da romaria, as missões Missão Tremembé e Pastoral Raízes Indígenas começaram a desenvolver as primeiras propostas de romarias indígenas: a romaria dos Tremembés e a romaria dos mártires da Furna dos Caboclos do Monte Nebo, em Crateús3. A partir desse programa, a Pastoral Raízes Indígenas e a Missão Tremembé organizaram uma peregrinação a outro sítio arqueológico, localizado na Cidade dos Cocos, no município de Poranga.

Assim, as primeiras romarias ao Monte Nebo aconteceram entre 1991 e 1993 e a primeira Assembleia em Poranga, em 1994, que teve no último dia uma romaria ao sítio arqueológico da Cidade dos Cocos.

A PRODUÇÃO DO TORÉ

A partir do surgimento de algum consenso sobre a cultura indígena objetivada, o próprio movimento indígena passou a assumir um caráter pedagógico, proporcionando aos líderes das etnias emergentes um duplo aprendizado: articulações políticas e performances rituais. Portanto, nos voltaremos agora para o processo de construção de referências culturais indígenas na região de Crateús, sempre considerando esse contexto em relação a duas áreas mais amplas: a ação missionária e o movimento indígena do estado. A interação entre o movimento indígena local e o movimento indígena do estado evidencia a tensão existente entre diferentes paradigmas de ritual étnico, fruto de encontros entre correntes culturais diversificadas, onde a luta pela definição da face pública do movimento indígena cearense é um dos elementos primordiais na definição do nativo e do campo nativo.

Atendendo ao pedido, eles se posicionaram no centro do pátio, Dona Teresa sentada em uma cadeira e Dona Mazé em pé ao lado dela.