t"

OS TECNICOS NA PRODUÇÃO DOS RIBEIRINHOS DO AMAZONAS

Ma.Jtia ]oJ.Jê RamoJ.J de AtbuquefLque

M~ Julieta COJ.Jta CalazanJ.J Orientadora

Dissertação submetida corno requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Educação.

Rio de Janeiro Fundação Getulio Vargas

Instituto de Estudos J\vançados em Educação

De~artamento de Administração de Sistemas Educacionais

-

.

OS TEcNICOS NA PRonllc:l\o nos RlnEIRINflO~;

DO AMAZONAS

· Secretaria da Educaç~o e Cultura do Esta-do Esta-do Amazonas.

· Coordenaç~o de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior - CAPES.

AG RADE C BIENTO S

A Ma~ia Julieta Co~ta Calazan~, além de mestra e orientadora,

uma amiga.

A Gaudêncio F~igotto, pelas críticas e sugestões.

A Valdete da Luz Ca~nei~o, pela cooperação e encorajamento. As pessoas das instituições: Ematefl-AM, E~c.oia AgfLutêc.n-<-c.a

Fe-de~al de Manau~, Codeama e Inpa,Clue me forneceram material

e informações.

Aos peQueno~ pfLoduto~e_~ de ~tanacapuru, que sem se 'em mestres me e:nsinaram uma grande 1 ição de vida.

A fiza ~~a~-<-e, Telteza, Sei--tvta, pela amizade e riqll<'za da troca de idéias.

A Ca~lo~, Eltc.Ziia, Miltte~ e Hilde.te, :,ela valiosa colaboração.

CAPITULO 1 - POLITICAS POBLICAS E SETOR PRIMÁRIO NO AMA ZONAS

1 .1 - políticas pGhlicas de desenvolvimento

1.1.1 - Uma breve caracterização da modernização da agricultura, e da formação de recursos huma

30

30

nos nos planos de governo 49

1.2 - O setor agrícola do estado --57

1.2.1 - políticas e conflitos de terra no Amazonas 73 1.2.2 - A política de terras para o pequeno

produ-tor 84

1.2.3 - Pequeno produtor e o mercado

CAPITULO 2 - EDUCAÇÃO/TRABALHO NA ESCOLA AGROTENIC~ FE-DERAL DE MANAUS

2.1 - Teoria do capital humano - fundamento na formação do técnico agropecuário

2.2 - Perspectiva crítica da relação capital/tr~

86

89

91

ba1ho na sociedade capitalista 112

2.3 - Concepções da educação na Escola

Agrotéc-nica Federal de Manaus 119

2.4 - Escola: estrutura e proposta pedagógica 133

2.4.1 - Currículo: conteúdos e organização 133

2.4.2 - Corpo docente e administração 135

2.4.3 - Corpo discente 139

2.4.4 - Serviço de Integração Escola-Empresa-Go~

verno (SIEE) 145

2.4.5 - Educar para modernizar a agricultura - uma

proposta do Estado 149

CAPITULO 3 - TRABALHO/EDUCAÇÃO NA MODERNIZAÇÃO DO SETOR

AGRICOLA 156

3.2 - Es tado: via b i l i zador do grande empreelld i-mento

3.2.1 - Estadc: difusão tecnológica

3.3 A extensão rural: urna atividade a serviço

Página

I(>2

169

do capital 171

3.3.1 - Atuação da extensão no Amazonas 175

3.3.2 - Extensão rural na produção dos pequenos pr~

dutores de Manacapuru 184

3.4 - Modos de vida dos pequenos produtores de

Manacapuru 207

3.4.1 - Uso da terra: produção de meios de vida,

produção mercantil simples e reprodução

social 207

3.4.2 - Formas de subsistência 214

3.4.3 - Ajuda mútua 21H

3.4.4 - Família - "força de trabalho" 222

3.4.5 - Subordinação dos pequenos produtores :to

capital 224

3.4.6 - Formas de luta dos pequenos produtore~ 22R

CO~SIDERAÇOES FINAIS 235

ANEXOS 1

2

3

4

5

-

Evolução Histórica do Ensino Agrícola Brasil-

Escola Agrotécnica Federal de Currículo-

Escola Agrotécnica Federal de Disciplina: Estudos Regionais - Procedência dos Alunos- Mapa de ahrangência da Escola

Manaus ~1anaus BIBLIOGRAFIA II no ..• -239 250 251

255

A~fAZONAS,

estuda principalmente a relação educação/trabalho dos egressos da Escola Agrotécnica Federal de 'bn:lll::; e do::; peqllellOs nroduto res (ribeirinhos) de várzea de ~!anac:lpurll-A\1.

Trabalha-se a contextualização abordando-se as políti

c~s p~blicas de desenvolvimento n6s-l964 na Amaz6nia. Essas

pdlíticas tinha~ co~o objetivo a integração da reglao ao Pais, pdis a Amaz6nia apresentava descompasso frente ao processo de

I

desenvolvimento que caracterizou a década de 70. \Ias o que se

I

constata ap6s cuidadoso exame é tão-somente sua inserção (P:lE

I

t~cularrnente do setor rural) nas relaç6es capitalistas de pro

I

dução.

As anilises mostram que o Estado - como viabilizador

I

dessas relaç6es que t~m como fundamento, explicita ou irnplicit~

mente, a acumulação via modernização da agriculturJ. - tem ne-cessidade de formar agentes para disse~inar suas idéias desen volvimentistas e dissimular as contradiç6es daí advindas.

Estuda-se a produção desses agentes formados pelo Es-tado na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, através de sua proposta educativa te6rico.prática; a educação é, assim, chama da pelo Estado Dara respaldar sua política econ6mica. O pre~ suposto que norteia todas as práticas educativas da Escola leva a pensar que o aluno é uma mercadoria que deve sair ajustada aos desígnios do mercado capitalista.

A partir dos conhecimentos teórico-metodo lógicos que mostram como os trabalhadores sio produzidos no sistema capit~

I

lista, construiram-se na prática concreta em ~Ianacapuru

dire-I

t~izes para apreender como esses produtores ribeirinhos se

r~produzem e se organizam para resistirem ~ dominaç~o do

ca-Trata-se, portanto, de identificar as relações educa çi~/trabalho do t~cnico agropecuário (assist~ncia t~cnica) jun

I

to' aos pequenos produtores de várzea do município de ~lanacapuru.

LES TECNICIENS ])ANS LA PHODIICTJON DES RIVERAINS DE L'AMAZONE êtudie principalement la relation éducation/travail en tre les éleves formés par l'Ecole Agrotechnique Fédérale de Manaus et les petits producteurs (riverains) de marais de Mana

capuru - AM.

Ces problemes contextuels sont étudiés par l'approche des politiques publiques ue développment postéricures ã 1964

dans L'Amazonie. Ces politiques avaient pour but l'intégration de cette région au reste du pays, car l'Amazonie prêsentait alors un déphasage par ranport au processus de dêveloppement qui caractérisa les annêes 70. Cependant on ne pClt constater, apes un examen attentif, que son inserction (particlllierement

le secteur rural) dans les relations capitalistes de production.

Les analyses montrent que l'Etat - en agençant ces relations qui ont pour base, explicetement ou impliceternent, l'accumulation par la voie de la modernisation de l'agricul ture - éprouve la nécessitê de former les agents qui vont dis-s~miner les idées de dév~loppment et dissimuler les

dictions qui en resultent.

contra-La production de ces agents formés ã l'Ecole Agro-technique rédêrale de Manaus est analysée d'apr~s leurs prop~

sitions éducatives théoriques et pratiques: l'éducation est, ainsi, utilisêe par l'Etat pour supporter sa politique économi que.

Le pr6alable qui oriente toutes les pratiques 6duca-ti,ves de l'Ecole laisse ~

l'êlcve considéré

a pense r que est

I

co.mme une marchandise qui doit sortir ajustée aux desiderata dl4 marché capitaliste.

A partir des connaissances théoriques et

méthodolo-,

g~ques qui montrent comment les travailleurs sont produits dans

I

l~ systemc capitaliste, dcs dircctivcs ont êtê êlaborêcs, dans

I

la pratique concr~te de Manacapuru, en vue de percevoir comment ces producteurs riverains se reproduisent et s'organisent pour rêsister

à

la domination du capital.I 1 s' a g i t do n c d' i d e n t i f i e r 1 c s r a p po r t s 6duca-tion/travail du technicien en agriculture élevage (assistance technique) aupres des petits producteurs de marais de la muni-cipalitê de Manacapuru.

A proposta original deste estudo partiu da

preocupa-_I _

çao de fazer-se uma analise sobre as soluções dadas aos probl~

I

ma~ sociais do estado do Amazonas frente as politicas

governa-I

meptais de desenvolvimento.

Essa proposta daria subsídio às atividades de ensino e pesquisa no Departamento de Administração c Planejamento da Fabuldade .de Educaç§o da IJniversidade do Amazonas (Faced-UA).

1

No processo de amadurecimento do assunto, optou-se por restringir o âmhito da questão sem fugir aos fundamentos ori ginais. O estudo foi intitulado estão, provisoriamente. A E!"-cola Agrot6cnica Federal de Manaus-AM, no contexto social da re giio - 1970/80. Dentro dessa tem~tica, uma pergunta norteou o

traba~ho: a educação e o trabalho do t6cnico agropecu~rio, como

agente do Estado junto aos pequenos orodutores, t~m servido a quem? Sobre essa questão é que foi desenvolvido o tema ora tra tado: Os técnicos na produção dos ribeirinhos do Amazonas.

Pretende-se com tal problem~tica desvendar, entre ou tros, os fundamentos norteadores não manifestos que embasam a formação do t6cnico agro~ecu~rio como agente de desenvolvimento no campo, pois toda a justificativa técnica e mesmo todo o

ape-lo ideológico, montados para manter e expandir instituições ed~

2 •

co da Naçiio, Oll mais cspecificamellte, da pequcna pro<.lllç~o.1 fi.

evid~ncia no Amazonas parece demonstrar que esta formação, ou

melhor, que o trabalho do técnico, principalmente como exten-'

I

sipnista, tem contribuído para a expansão e acumulação do capl.

I

tal no campo, mediante a expropriação e a exploraçao do pequeno

I

prpdutor e de sua família.

Essa problemática proporcionou que tal estudo fosse

pr~cedido do entendimento das reais finalidades das políticas

púplicas de desenvolvimento para a região amazônica.

No bojo de tais estudos foram-se delineando as novas trilhas que se deveria seguir. Todas indicavam a necessidade de, se afunilar, o máximo possível, os estudos de ordem geral. Sendo assim, passou-se a questionar: corno é produzida a forma-ção de mão-de-obra para respaldar tais políticas? Quais as teorias e as práticas que embasam essa formação? Essas teorias são neutras ou t~m relação com os problemas de luta de classes?

Afunilando-se mais ainda a ordem das idéias, tentou-se descobrir tentou-se a teoria que viabiliza a formação do técnico agrícola abrangia a análise da problemática levantada.

Outros questionamentos que indicaram caminhos desvendar aquela problemática foram: corno se insere o

para técnico no sistema produtivo para o qual foi formado? As contradições

lCao~dena~ão Nacional da Enóino Ag~one~uá~o.

O

queê

a E~cal~~otê~ni~aFedeJr.a.1 de ManaM - AM. BttMZ-u..a., VepMtamento de VOffimenta~ao e

quer permeiam o sistema capitalista possibilitam que o técnico, a partir de sua formaç~o, tenha uma outra forma de visão do mun do? Enfim, o que

ê

realmente essa relaçrlo educaçiio/trahalho p~ ra desenvolver o meio rural no sistema caritalista, e a quem rea]mente serve a form:l~iio do tê-cn ico agropl'cuiírio.>2 .

o

capitulo I inicia fazendo uma sintese retrospecti-va, a partir da década de 60, das políticas púhlic;ls de desen-volvimento para a Amazônia.A pós 1 9 6 4, o E s t a c1 o, a m p ~I r a d o p e 1 a h li r o c t' a c i a DI i 1 i t a

-e dirigido p-elas hurocracias -estatal -e -empr-esarial, ag-e -em nom-e dos interesses da classe burguesa, ou melhor, do bloco dominan te no poder. Sendo assim, é o fiador do projeto du desenvolvi mento econômico.

Para isso o Estado, enquanto instãncia politica

in-te~vencionista, acionou todas as instituiç6es sob o seu contro

le; ou seja, acionou todos os mecanismos da sociedade politica e da sociedade civil para a realização do chamado "projeto de-senvolvimentista".

Esses dispositivos mobilizados motivaram como conse-qUência o beneficiamento do Centro-Sul e o alargamento das dis paridades econômicas sociais de certas areas como a Amazônia,

I

4 •

Sendo assim, iniciaram-sE' disposiçoes legais e várias açoes, como no caso dos incentivos oficiais, cujo objetivo ex-plícito era integrar a Amazônia no contexto brasileiro. Extin-guiram-se algumas instituições e criaram-se outras, como a Su-perintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Zona Franca de Manaus (ZH1). As medidas federais tiveram e têm res paldo estadual e municipal, e, por outro lado, est~o mais con-jugadas com os interesses de acumulação capitalista do Centro-Sul e fora do Pars, do que mesmo da região.

As justificativas para a criação de uma ::ona franca foram as mais "convincentes"; a prjori, ela deverj'l promover um crescimento substancial em todo o estado.

o

que se constatou, no entanto, foi somente°

forta lecimento de um p610 industrial em Manaus, dificultando e at~estagnando o crescimento das demais áreas, principalmente do meio rural.

Paralelamente às políticas econômicas e principalme~

te a seu serviço, foram rearticuladas políticas educacionais,co mo a da formação de recursos humanos para o setor primário,cujo objetivo, entre outros, ~ viabilizar as políticas de . moderniza ção do meio rural e, implicitamente, tornar as c0ntradiç6es de classe, advindas dessa modernização, imperceptíveis pelas pop~

lações atingidas.

No capítulo 2 trata-se da destinação da ('ducação e do trabalho desenvolvidos na Escola Agrot~cnica Fedrral de Han,'lus.

Inicia-se com uma abordagem da teoria do caDital hu-mano CTCH) por ser esta que, nas úl t imas três décac\;[s, serve de

suporte para explicar os nexos entre educaçio e desenvolviMento.

A teoria do capital humano faz uma abordagem linear da problemitica da produção, crescimento econ5mico c educação, e transforma essas questões sociais e pOlíticas em questões nu

ram~nte econ6micas, dando a estas tratamento e soluções

t~cni-caso

Sendo assim optou-se por analisar a formal,~ão do técni co na perspectiva de um8 relação educação/trahalho J\a sociedade capitalista - por entender-se que a educação e um processo so-

-cial muito mais complexo e abrangente do que vem sendo percebi do pelas anilises economicistas.o

mais importante é perceher a dimensão social da ed~caça0, quais suas funções políticas e ideológicas. Essas fun-ções dão unidade e consistência para sua relação com ~ mundo de trabalho e da produção.

Só urna educação com urna proposta pedagógica

6 •

sociais, mas, por se relacionar dialeticamente com a sociedade, esta influenciando o componente prin(ipal, determinador.

o

estudo se desdobra em duas dimens6es, diferentes mas integradas.Primeiro, apreende educação e trabalho como urna pratl

I

ca linstitucionalizada que vis~ antes de tudo, assegurar a

re-I

prqdução da sociedade em seu conjunto; segundo, apreende

°

tra-ba~ho/educação do t~cnico junto aos pequenos produtores agric~

las.

Para abordar a primeira dimensão, estuda-se a filoso-fia, funç6es e estruturn do currículo dn Escoln Agrotccnica re deral de Manaus-A~1.

duz'idos2

Ainda neste capitulo, tenta-se entender como sao pr~

os técnicos agronecuarios,levando-se em consideração quS muitos são de origem rural e recebem uma formação ideo16gl ca que entra em contradição com os interesses da classe , camp~

nesa.

2P01l. pJtoduç.ão d0.6 home.M, e.n:te.n.de.-.6e.: "Ao mudaJL a nOJuna do c-OVL6umo de.

e.n.Vt-gia da puJta ~oJtç.a mau.6c-ulaJL paJLa noJuna.6 pote.n.C-iada.6 ago~ peta viAtuatidade téc.nic.a da maquin.a, o c-ap.{;ta1. ele.va n.e.C.e.MaJLiame.l1te. .6ua c-ompo.6iç.ão Of1.gâni-C.ai de..6tJtÕi outJtO.6 c.ap~, c-on.c-e.n.tJta-.6e., pJtoduz outJto tJtabalhadoJte. pJtoduz uma n.ova populaç.ão paJLa o c-apital. A e..6.6 e. pJtoc e..6.60 e.-6tão in.:t imame.n.te. .tiga-do.6 a e.duc.ação e. o tJtun.ame.n.to da pJtÔrtU.1 C-.t'a.Me. tJtaba.thadoJta ( .••

J".

Ve.JtOu

v~ F~n.c.i.6c-o.A pJtoduç.ãodo-6 home.Vl.-6: vwta-ó -6obJte. a Jte.pJtoduç.ão da

o capítulo:; cstud:) o tr:lhalho/cduc;lção no interior

da ~equena produç50 agrfcola do mUIlicIpio de Manacapuru-AM. Pa

ra tanto, parte do pressuposto de que através do Estado a clas se dominante monta um aparelho de coerção e repressão a fim de

exp~orar e dominar politicamente a classe dominada.

I

A fim de que a coerçao e a repressao nao sejam perc~

bidas como tais, são produzidos agentes para operacionalizarem

I

sut~lmente os atos de viol~ncia.

I

Esses agentes - extensionistas - por estarem aparen-temente distantes da trama da coíilpetição do lucro,podem agir mais efi-cazmente disseminando o uso de tecnologias, ao mesmo tempo que dissimulam a função do Estado como respaldador do avanço capi-lista no campo.

Por outro lado, entende-se que mesmo os técnicos, pr~

duzidos concretamente para serem os representantes das idéias do Estado, podem, - em virtude das contradições do modelo econo mico que os integra - utilizar a educação como mediação

ter uma visão crítica da sociedade.

para

No exame das relações trabalho/educação das' práticas dos extensionistas, estuda~se ainda as formas de reprodução da vida dos produtores familiares de ~1anacapuru-AM.

8.

subordinados ao mercado, visto que a maIor produção se destina

ã

comercialização, são produtores simples de mercadorias, pois seus "ganhos" são unicamente para comprar os produtos que nao produzem e que são indispensáveis a sua sobrevivência.No entanto, as relações desiguais de troca que se prQ cessam no mercado mantêm esses produtores numa situação de su-bordinação crescente ao capital industrial e financeiro. Por outro lado, esses produtores criam as mais variadas formas de defesa

ã

preservação de sua condição de vida.Em síntese, entender ao menos as relações sociais bá-sicas de corno vive o grupo social n ser trah~lhado ~ condição primeira para o extensionista ou para quem pretende trabalhar as populações rurais.

3.

E

urna prática usual, em trabalhos dessa natureza, es-boçar-se o quadro referencial-te6rico que sirva de suportean~lises que permeiam a problemática em questão.

~

as

Dispensou-se o quadro de referência te6rica sobre o método empregado por admitir-se que ele poderá ser evidenciado nas análises dos capítulos que compõem este estudo.

Entretanto entende-se ser necessário delinear as ca-tegorias fundamentais que servem de suporte ao estudo. Em pr!. me~ro plano situa-se educação e trabalho por serem estas cate

I

ferramentas de trabalho. Por entender-se que ambas, apesar de abrangentes, não dariam conta de desvendar as "múlt iplas deter minações" que permeiam a prohlemática nesta sociccl:tde,

utili-zou-se ainda classes sociais, Estado e capital.

Educação - A educa(ão ~ uma pr~tica embutida no todo I

social do qual ~ parte integrante e indispensável. Esse todo social, ou melhor, a formação social historicamente situada comporta os mais variados interesses de classe. Nesse senti-do, a educação emerge no bojo das diversas lutas de classe que ai se dão, e "~e~; entendida, aqui, como um p~oce~6o que ~e

ca-~acte~iza po~ uma atividade mediado~a no Jeio da pt~tica

~o-ciai global, (e mais), como atividade mediado~a, a educação ~e

~itua 6ace ã~ demai~ manine~taçõe~ Jociai~ em te~mo~ de ação ~e

clp~oca."3

Sendo assim, ela ~ uma pr~tica social permeada de con tradições que se dá no interior das relações sociais da exis-tência.

E

do bojo dos diversos interesses antagônicos que emergeI'l as finalidades que a educaçdo deve cumprir num determina do momento histórico. Por exemplo, a formação do técnico agr~3Saviani, V~evaL Educação b~MileiM: p~ob,femM. In: Educaç.ão e. Sociedade.

O Educado~ p~ec~a ~~ educado. são Paulo, Couez e ~fo~au ,~ (1): 50. ~et.

10.

pecuário ganha justificativa ne J1\cdida em que sao articuladas

as políticas econ6micas para viabilizar a expans~o da grande e~

pr~sa no campo. Essas finalidades s~o desenvolvid:ls pelas

di-versas práticas educativas que s~o atividades que se realizam no interior da Escola Agrot~cnica Federal de r1anaus, como ainda as que se acham embutidas nas relações sociais de produç~o dos

grupós: estudados.

A educação formal, por determinação do Estado, ~ cha mada para exercer um papel fundamental no processo de desenvol

vimento econ6mico via principalmente a disseminaç~o ideológica

da classe dominante.

Trabalho "Po~ 6o~ça de t~abalho ou capacidade de

t~abalho comp~eendemo~ o conjunto da~ 6aculdade~ 6I~ica~ e men

tai~, exi~tente~ no co~po e na pe~~onalidade viva de um ~e~ hu

mano, a~ quai~ ele p5e em açao toda a vez que p~oduz

~e~-de-u~o de qualque~ e~pê.cie"."

valo-o

trabalho ~ aqui tratado de três forma~ principais,porém todas embutidas no modo de produç~o capitalista:

a) produção de valores-de-uso - é a atividade executa

da pelo pequeno produtor e sua família, com o objetivo de se

apropriar dos elementos naturais a fim de satisfazer as necessi

dades de subsistência.

b) produção de valores-de-troca para subsistência

atividade executada pelo pequeno produtor e sua familia com o

objetivo de se apropriar dos elementos naturais - juta/malva

que serão comercializados e, com seus ganhos, os produtores p~

d~rão comprar as mercadorias nao produzidas na produção de

va-I

lqres-de-uso, e que tamb~m sio indispensiveis a sua sobre~iv~n-.I

c~a.

c) Assistência t~cnica agropecuária -".tem poJt obje.ti: vo, expllcito ou impllcito tJtan~mitiJt

a

populaçao JtuJtalJte~, têcnica~ de pJtoduçao, padJtõe~ de compoJttamento e de

~umo, e idêia~ caJtacteJtl~tica~ de ~ociedade ou de

~ociai~ mai~ avançado~". 5 Os fundamentos que estão por

valo-

con-tris

desse objetivo são disseminar no campo as idéias a fim de domi

nar economicamente os agricultores e ao mesmo tempo impedir que

as contradições daí advindas não sejam percebidas por eles.

Classes sociais6

- as classes sociais são conjuntos

de agentes sociais determinados, principalmente, pelo lugar que

ocupam no processo produtivo no campo econômico. O econômico

assume o panel determinante em um modo de produção e numa

for-mação social. No entanto, o político e o ideológico desemP2:

nham tamb~m um papel importante.

5Szmlte~â.nyi, TomM g Queda~ OJtio~waldo, oJtg. V"[da ItUltal e mudança ~oc.{.al:

lútu./tM bM.,[CM de ~ouologia ltUltal. 2.ed.Sao Paulo, Nauonal, 1976.y::Y29 (I

blioteca UniVeMUâ.Jtia, 2a.Srue. CLenUM Sou~, v,46.J

6A6 idÚM aqu.{. conÜ .. dM noJtam ~"[ntetizadct6 do texto de Poufan;{:zM, N"[co~.

A6 clM~e~ ~o~ e ~ua Itepltoduçao ampliada. 1n:-. A~ Clct6M--6 ~ou~ no

12.

A deter~inação das classes abrangendo luta de classes

indica os lugares objetivos que ocupam os agentes na divisão so cial do trabalho. No entanto, a colocaç~o desses agentes e independente de suas vontades e de suas origens, pois são as

I

r~lações de produção que determinam o lugar que ocupam no

pro-cclsso produtivo.

o

fator prioritário de uma análise que leve em consid~ração as classes sociais é entender o lugar da classe na

i

de classes.

luta

nA~ ~elaç~e~

de

p~nduçao ~ao con~titulda~, numa~o-ciedade dividida em cla~~e~, po~ uma dupla ~elaçao que engloba

a~ ~elaç~e~ do~ hamen~ com a natu~eza

e

do~ homen~ na p~oduçãomate~ialn. 7 Essas relações são relações dos agentes da prod~

ção com as forças produtivas - meios e instrumentos de traba-lho. 'Essas relações são relações de classe e, neste estudo, referem-se a:

a) Classe capitalista, dominante, dos proprietários ou burguesas - são palavras utilizadas neste trabalho corno sinô nimas. Fazem parte desta classe os donos individuais ou nao dos meios e instrumentos de produç~o corno ainda os aientes que embora despossu{dos dessa propriedade, são os funcionários 8 da

7 I cf. ibid. p. J 9 •

8G~am~c.i, Antonio. O~ in:telec;tua~ e a o~gaV/izaçao da CU-e.:tWUé, Rio de

superestrutura, ou mesmo os "técnicos do capita1isllo".9 Esses agentes - chamados no trabalho extensionistas, técnicos agro-p e'c u ã r i os, técnicos ou assistentes tScnicos - fa~em parte do conjunto daqueles que viabjlizam as políticas do clpita1.

b) Pequenos produtores de subsistência, lavradores, agricultores, produtores familiares, ribeirinhos, produtores mercantis simples, produtores autônomos - são referidos no tex-to como sinônimos e servem para designar uma fração da classe camponesa que habita as margens de virzea do médio Amazonas.

Levando-se e~ consideração, em primeira >nstância,que a sociedade se divide em duas classes fundamentais - os domi-nantes e os dominados - por vczcs ro texto os peqlJ('nos prod~

tOTes aparecem com sinônimo ele cla~sc dominada, cl:lsse oprimida ou subalterna.

Sendo assim, para dar conta do problema ~ducaçâo e trabalho do t6cnico agropecu~rio, optou-se por trahalhar apenas com as duas classes referidas por entendermos que o mais impo~

tante "~ dema~~a~ o~ p~lo~ 6undamentai~ que ~on~ti~uem a e~t~u

tu~a ~o~ial ~apitali~ta, e que n~o ~e de6inem ~imple~mente pela

p~~pniedade ou n~o-p~op~iedade do~ meio~ e in~t~umento~ de

p~o-lidade".lO

9Go~z,

Amvtê..

eJÜ;U~a da div~~o do ~abalho. S~o Paulo, MaJt..ti.M Fonte.ó, 1980.p.222.

lOFnigotto, Gaudên~o.

A

p~odutividade da e.6~ola imp~odutiva: um (~e)examedçw ~elaç.õe.6 e~e edu~aç.ao e e.6~utMa econom..i.co-~ocJ..aR. capJ.tali.6ta.

14.

Estado - O Estado ê aqui tratado como "a expJz.e.6.6ao da

dominação de uma c..ta.6.6e,

ê.

a ne.c.e..6.6idade. de. Jz.e.gu.tal'lentaJz. pe.-Itiodic.amente. a .tuta de. c.ta.6.6c,e., de mante.Jz. de.fe.Jz.múudo.6e.qui.tl-bltio4 entlte a4 c..ta44e4 em con6oJz.midade. com a c.oJz.Jz.etação de. 6oJz.-ça4 exi.6tente, a 6im de que. a .tuta de. cla.6.6e. não .6e tOJz.ne. dila

c.~Jz.ante.

O

E.6tadoê.

a e.xpJz.e4.6ão da dominação de uma c.la.6.6e,ma.6também um momento de equi.tlbltio jUJz.ldic.o e po.tltic.o, um momen

to! de mediação".ll

Esse Estado em questão e o contemporâneo, na fase de capital-monopolista, funcionando tanto para respaldar a acumu lação da grande empresa como para viabilizar a sua própria con dição de capitalista. Neste sentido, o Estado e aqui tratado como uma instituiç50 de classe, na medida, em que age em nome dos interesses dominantes.

O recurso mais eficiente por ele utilizado para esca motear a desigualdade e manter a ordem é o recurso ideológico.12

Capitall3

- ê uma relação social de prod.lção.

Com-poe-se de valor~s de troca e de mat6rias-primas, i~strumentos de trabalho e meios de subsist~ncia que são empregados para prod~

zir acumulação. Todos os produtos que constituem ,) capital sao mercadorias.

llGltUppi, Luc.iano. Tudo c.omeçou com maquiave.l: M COYlcc,pçõe~ de. E.6tado em MafLx,

Enge.l.6, Lênin e. Gltam.6c.L POJvLO Ale.gJz.e.L

s:

PM EWoJz.e--6,1980.p.31.l2Cá. Gu.-i..e.le!tmo, O'Vone..t.e.. E.6tado: bUJz.oc.Jz.âtic.o-autoJz..-i.táJz..-i.o - um tipo hi.6tôJz..-i. c.o de utado c.apUaU.6ta. Rev.-i..6ta de CuUUJz.a e. Pol1tic.a, Rto de. JanUfLo, -Paz e TeMa, n.3, nov./de.z. 79801jan. 19&1.

1 3C

6.

MafLX, KaJr.1.. TJz.aba.tho M.6a.taJz..-i.ado e capUa.t. são Paulo, Globa.t. 1980. p.A existência de uma classe exnropriada qrlC 50 possua

a sua força de trabalho ~ a primeira condiç50 neccss5ria para

qJe exista canital. O aUMento do capital, por conseguinte, ~ o aJmento dessa classe prolet5ria.

Ideologia 1

" - entendida aqui como sistema de id~ias,

iristitucionalizadas ou não, construídas pelos homens com refe rência a suas condições objetivas de vida.

Em uma formação social concreta geralmente uma ideolo gia se sobrepõe às demais.

A ideologia dominante cont~m os fundamentos e os obj~

tivos de sua manutenção e expansao, sem, no entanto, ser vista como fator de dOMinação. A dominação da estrutura social

-

e exercida diretamente no processo produt i vo e indiret amen te por meio ~as ideologias dominantes. A ideologia por sua vez se de fine nas relações entre as classes.A função específica da ideologia é escam,)tear as con I

tradições de classe, por isso elas estão ausentes no discurso ideológico dominante.

O desenvolvimento capitalista se faz por meio da pr~

dução econômica e ideológica. Nesta, o principal papel cabe

1" UüUZOLt-J., e c.omo J.,upoJtte ·pMa du eVl.volvVt uta c.ategofLi..a a6 '<"d~ de

eM

16.

ao poder do Estado, tendo em vista o crescimento c o fortaleci mento da economia. 1\ estrutura ideológica canital ista é monta da sob a dominincia do campo ideoI6gico-politico, a partir dos aparelhos de Estado; neste campo, o dominio cabe ~

I

econBmica, que cria e recria politicas destinadas a

:

ideologia garantir aquele desenvolvimento.

Já

os demais campos ideológicos, como é o caso do escolar, se constroem sob a dominincia do econBmicoI

e existem para respaldá-lo.

I

I

4. I Para a realização deste trabalho, partimos da premis-sa segundo a qual a educação não é um fenBmeno isolado dos de-mais elementos do todo social, mas sim,

é

parte integrante e in dispensável desta sociedade.A organicidade desse todo ê estabelecida pelo grupo

qu~ detém o poder em função de seus interesses, e os interesses que mo;nopolizam a sociedade sao capitalistas, portanto estabele cidos para perpetuar sua hegemonia enquanto grupo, que tem como fundamento principal a ampliação do capital.

Outra premissa norteadora é que os dados empíriCOS co lhidos na pesquisa de campo não são a fonte, e sim uma conse-qUência de problemas teórICOS que os precedem.

ê

que. a ,te.oJt.ia, a.6 R..e..i.6, aI.> h.ipõ,tC'I.>C'I.> , não I.>ão apClwI.> o Jtel.>uR..;{a do de. uma .inve..6,t.igação, ma.6 ~ambêm o .6eu ponto de paJtt.ida,el.>tãopJte.6e.n,te.6 em todo o pJtoce.6.6o e de.6empenham um paprC 6undamentaR.. na de.,te.Jtm.inação daqu.iR..a que. 0.6

n

ato .6 .6ão." 15 Portanto, asqu~st6es a serem enfocadas deverão estar hem esclarecidas. O fato de serem tais quest6es ou pressupostos L'onfirrrladas, ou nao,

I

6 ~tribuição do trabalho de campo, que deve ser pautado em uma

I

pr~ocupação nao de confirmar os pressupostos te6ricos, mas sim

I

dei promover o enriquecimento ou mesmo a revi são da teoria.

A educação/trabalho do técnico em agrope~uária e aqui ana 1 isada cons ideran(lo- se o I uga r que e I e ocu pa na soc ied~

I

de', a prática educativa, funç6es, contradições e efeitos no C0n texto amazônico.

Para tanto, seguimos os seguintes passos:

a) empreendemos, junto a várias instituições oficiais, levantamento de dados e informaç6es para, com as leituras bi-bliograficas, poder delinear as políticas públicas de desenvol vimento da região amazônica e compreender como se constitui, a partir daí, o setor agrícola do Amazonas. Tal delineamento de-corre da necessidade de se conhecer o setor - primârio, partl cularmente o agrícola, no qual trabalham os t6cnicos que saem da Escola; buscou-se ainda subsídio para a escolha de uma ~

area s6cio-geogrifica trabalhada pela extensfio a fim de serVIr de amostragem para a pesquisa de campo.

Paralelamente a essa leitura e delineamento, realizo~

I R •

As leituras sohre ~I composl.ç:lo do setor pr.irniírio do estado sedimentaram o interesse em analisar o trabalho do t~cni

co agropecuirio para atuar corno agente do Estado junto aos

pe-q~enos produtores familiares.

E

do entendi~ento do que se passa nas arcas de maiorc~ncentraçio da pequena produçio familiar - ireas estas de

I

m~ior produçio e produtividade agrrcolas - que se teri urna

vi-I

sip real do movimento do capi tal na regiio.· Esse movimento en

I A

coptra no estado atraves de diversos mecanismos e instrumentos - ,o trabalho de extensio rural, por exemplo - o respaldo princi paI que possibilita sua penetração e~ todos os ramos da econo-mia regional. A pequena produçio familiar é aqui entendida co-mo uma forma subordinada, submetida ao co-movimento geral do capi

ta 1 •

o

segundo passo foi o aprofundamento das questões sobr~ educação/trabalho e sua função social. Essas questões fo-ram estudadas tanto a nrvel de escola, corno ainda teoricamente relacionadas com as atividades produtivas.

Durante oito meses, na Escola Agrotécnica Federal, estudou-se a legislaçio, o currrculo, enfim todas as priticas educativas ali desenvolvidas. Entrevistou-se o corpo docente, o discente, técnicos e pessoal administrativo.

As leituras sobre o desenvolvimento capitalista no

se deveria realizar e o que buscar no trabalho de campo. Con-cluiu-sC' que muito mais do que a quantidade de informações deve -se privilegiar, na pesquisa de campo, a qualidade e a valoriza çao das informações.

Seguindo esta orientação, decidiu-se estudar o

traba-I

lho de 15 técnicos e a vida dos familiares de três vilas assis tidas pelo trabalho da Assistência Técnica (Ater). Do lado dos

I

técnicos, pretendeu-se apreender qual seu t rabal ho de educação

I

"junto" aos pequenos produtores, e do lados dos produtores, co-mo é captado esse trabalho. No bojo destas questõ~~s, procuro~

-se identificar as contradições que marcam as rela,:ões sociais econômicas e políticas dos p('quenos produtores.

o

trabalho de campo teve como primeira f'lse entrevis tas e coleta de informações sobre extensão rural no Amazonas. Esse ~studo foi realizado em Manaus como o apoio d~ diferentes agências que atuam no setor primário no Amazonas.Ap6s a escolha da ~rea geoeconômica-social, passou-se

i segunda fase da pesquisa de campo propriamente dita, compr~

2 () .

Ao se chegar ~s vilas, conversava-se informalmente c o Jll o " p r e s i d (' n t e d (l c o m li n i d a de" IDa t é "s (' n t i r" q LI (' P o d c r i ~l S e r

iniciada a entrevista orientada. I

As entrevistas, tnnto cor1 o "presidente dn comunida-de" Iquanto com os produtores e sua familia, eram realizadas nos locais' de trabalho: na roça, na pesca, na casa de farinha, na

I

escola e na casa de moradia - à "boca da noite", matando cara-panã17 e escrevia-se freqUentemente à noite, à luz de lampari na, nos barcos e nas casas dos produtores, após seu recolhimen to para dormir.

Foram entrevistados pessoalmente os t~cnicos agrope-cuârios que na ~poca da pesquisa estavam na sede cio munlclplo, .

..

. e os que estavam no campo resnonderam a questionários.Após se fazer toda a coleta de dados em CI1IPO e partir

para a descriç~o dessa área, deparou-se com uma quest~o: que

denominaç~o adotar para identificar o espaço geográfico e

so-cia1_ rural estudado? N~o se poderia identificá-lo como uSlIal-mente ~ conhecido - comunidade ~ ou I por entcnder-~e que tal palavra escamoteia o que de real se passa no seu interior.

160 "pJtu..tde.n:te. da comwúdade." ~ "uc.ollúdo" peto.6 pfwdutofL(U, pOfL vedo Mal. A oJtgani.zaç.iio da. Jtwvu.ao pMa a uC'A.ç.ão ê cú/tibuJ.ç.ão da Atrt. O pvüodo ..trl.[Ual, que. e.tr.a de. qua:tJtoano.6, hoje. utá fLeduúdo pMa doÚ.

Optou-se por adotar a denominação de vila, que cOl'respondia aos "bairros rurais" descritos por }.laria Isaura Pereir" de Queiroz,18 cuja <.lescrição [oi a que 1!I;li~ se il~:.;elllclhOll às Clli:cterísticas

encontradas naquelas ~

arcas .

•

Após a coleta da informações gravadas c/ou escritas -passou-se a escrever o trabalho propriamente dito.

s.

Manacapuru19 est5 localizada na Microrregião 10 ou Re gião do Hédio Amazonas, que é a mais importante do estado em termos econômicos e populacionais, sendo, ainda, responsável por grande parte da produção agrícola de alimentos e matéria-pri ma para a indGstria, principalmente a t~xtil.A microrregião 10 é constituída de varzea e terra fir me, sendo as primeiras as terras em que pre<.lominam as <.li[eren

tes atividades agropecuárias.

lBO~ b~o~ ~~ ~e o~ganizarn cama g~upo~ de viz~nhança, cujaó ~elaçõ~

int~pu~oa.M ~ao cimentadaó pela gMnde necul.lidade de ajuda mútua, I.lolu

cionadaó po~ pfl..á.ticaó 6o~mw e in6o~~, Vc.adicon~ ou não; pela paJLt.i..:: cipação coletiva em atividade lÚdico-~eligiol.laó que conl.lti;tuem a exp~~l.lão

m~ v~lvel da l.loUdMiedade g~upal; pela 6o~a el.lpec16ica de ajU/.).tamen.to

ao muo ecológico, atJc.avê.6 da tMbalho de !taça, executada pela.. 6amWa con jugal como unidade econômica e u.t.,i.Uzando .tê.cnicM !tUdimen~tMe/.); pela exVt

dela

do comêJz.cio de paJtte do.6 genêJwl.l obtidol.l com a lavoMa ou com a -CJr.J..ação, coma um muo de p~~ a aqui.6ição de ob j dol.l e meJtcadoJrJ..M 6a bJz.icadol.l na cidade; pe1..a. úl.:te!tdependência v~lvel el1Vc.e a g!tupo deviú--nhal1ç.a e núcleol.l Mbanol.l, locw e ~egioH~, paM Ol.l quCÚJ.> I.le d..úügem o~ la.vMdo~~, ~eja pMa vend~ l.leU/.) pltOdutM e compltM me/LcadoJrJ..M, .6eja

em ~om~ ~eligioI.lM, .6eja pMa tM.tM dM pOUCM atividadu admi~Vc.a

tivM e pol'lticM que u;tão ao I.leu alcance. (VeJt. QW?~OZ, .\laftia Il.laMa

-P~wa de. O cam~ina;to bltMileAJw: en.6MOI.l .6ob!te civilização e g!tupO.6

m~ticol.l no BltMi~PetJc.opol-u." Vazel.l; .6ão Paulo, UfÚVeM~dade de São

Pau-lo, 1973. p.195.)

19f2J1.Vc.O da !teg..i.ão amazôn..ica, MaHacapu!tu peJltellce

ã

,\IÚ/LOfL'1.(',júio I7q 6 do IBGE, eã

MiC!to~egião n9 lOdo 11 Piano de Vurrtvo.fv~ent(l da Amazôn.{a.Z 2.

Essa região tem sido um tipo de lahorat6rio para as políticlS de desenvolvimento do cst;ldo, ~

po rCJll

1'1-be'irinha ainda nao sentiu os benefícios sociais advindos dessas políticas.

Embora este trabalho tenha como objetivo central estu dar educação e trabalho como fator de desenvolvimento para o se tor primário do Amazonas, teve-se de limitar a pesquisa de cam

po a três localidades de Manacapuru. As razoes foram muitas, p~

r6m, a que mais pesou [oi u extens~o geogr5fica do estudo.

As justificativas para a escolha de Nanacapuru como campo dessa pesquisa podem ser resumidas nos seguintes t6picos:

a) relevante papel que o município desempenha no ahas tecimento do mercado como produtor de pescado, farinha de

man-dioca~ arroz, feijão, banana, cítricos e hortigranJeiros;

b) situação geogiafica privilegiada, considerando-se as distincias do Amazonas - distante de Manaus 83ka por estrada asfaltada e I02km por via fluvial. Por sua locali=ação e aces so, o município tornou-se um dos pontos de convergcncia para os movimentos de população que se processam em direçã\) de Manaus. Tais movimentos têm causas diversificadas, tais como:"

- êxodo rural para Manaus ou sede de ~';anacapuru;

- movimento peri6dico de trabalhadores agrícolas que, na entressafra, procuram outras ocupaçoes nas cidades;

c) por ser ~rea de açao da extensão rural, havendo i~ clusive um escritório local da Emater-N,1 na sede do município, funcionando há mais de 15 anos;

d) Manacapuru ~ um dos municípios que mais t~m en-viado jovens para o curso t6cnico da Escola Agrot6cnica Federal de Manaus.

de

o

município de Manacapurll, constituído p';lo distrito2

Manacapuru, com urna área de 7.062 km , tem seus limites com os municípios de Iranduba, Manaqui-ri, Beruri, Anam:i e Caapira~

ga.

A economia do município 6 predominantemente de ativi dades do setor primário. A agricultura representa 82% do

se-t o r, e l1 p C C li ii r i a c c r c a d c I 1 Ou • C o III P (' q li e n a c x p r (' s S :10 c c o n Ô III i ca aparecem o extrativismo florestal e a pesca artesanal.

Manacapuru situa-se entre os municípios da microrre giio que det~m maiores áreas de várzea, em função do que

apre-I

senta grande concentração de pequenos produtores trabalhando em

-pequenas areas.

~

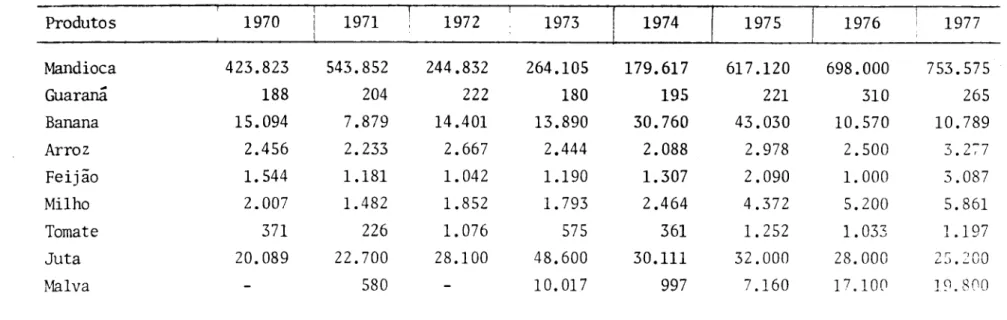

No subsetor da agricultura, a maior parte cabe as cul turas temporârias corno juta, malva, mandioc<1, ahac;lxi, arroz, cana-de-açúcar, batata-doce e feijão.

24.

/tâ/t;'al.> juta, maiva (' p!lodução de <1(' ilJl(,llto~ol)'lC' a ,1![oduçêío de

ho/tt;'g/tange;'/tol.> e de cultu/ta~ p('/tlJlancnte~. VOI.> 25.595,5ha

cul-t;'vadol.> no mun;'c.Zp;'o, 18.2001w ~ã.o oc.upadol.> com C.{t'tlL'[a~~ temp~

Entre as culturas permanent~s temos abac lte, banana, limão, mama0 e manga. A agropecuiria ~ representada principa! mente por bovinos. Existe na sede uma usina de beneficiamento ou prensa de julta/malva - seleção e computação de fibras - e duas empresas pesqueiras.

Em apoio ao setor primirio, atuam em ~1anaeapuru va-

-rias entidàdes: a Emater, para prestar assistênciJ t~cnica aos produtores; a Cotleagro, par~1 efetllar a vcnd;1 de insumos cins-trumentos de trabalho aos produtores; o rnera, par:l alienação de terras; a Cooperativa Mista Agropecuiria; a C016nia de Pes-cadores z-9; o Sindicato Rural (Patronal); o Sindicato dos Tra balhadores Rurais e o Banco do Estado do Amazonas (BEA) princ~

palmente para fomento.21

As vilas - localidades onde se realizou a pesquisa de campo - são três: Costa do Marrecão, com 180 famílias; Costa

20P;'n;to, E/tnu,to Melo F/tú:tM. OI.> btabalhado/tu, da juta: u,tudo I.>ob/te a C.Onl.> t-Uu.<.ç.ão da p/toduç.ão meJtc.antil l.>..unple-6 no med;'o Amazona.ó. DÚ.ó eJttaç.ão de me/.>btado. Po/tto Aieg/te, UFRS, 1982. p.72, m;meo9Jt.

do C<1rabuoca, com 100 faillíli;l~~ (' 1~('~S;lca do Pesqut'lro, com (>."L

A essas vilas tem-se (lcesso por vi:1 flllvial, elll vi: gC'lls de har-co que duram duas a tr~s horas, partindo da sede do munlclplo . ., .

(Manacapuru) .

o

acesso ã Ressaca do Pesqueiro é dificultado durante a estação da vazante. pois as embarcações de médio porte como os i"recreios", 22 também chamadas "motor de 1 inha", nao chegamI

aSla. Esse

é

um problema comum a quase todas as vilas da microrregião.-

.As casas sao proxlmas umas das outras, geralmente ali nhad:Js em urna rua, de frente par<J o 1'10, ressaca Oll lago, ou

então espalhadas em volta da igreja ou da escolinha, porém sem pre próximas aos beiradões dos rios.

o

ponto onde há maior con centração de casas é chamado "nucleo da comunidade".mesmo As casas geralmente se encontram erquidas no

terreno onde está plantada a juta, malva e o roçado de subsis

t~ncia. Em alguns casos as habitações se encontram fora desse

limite, rio abaixo ou rio acima, ou mesmo em outra margem do rio. Nas imediações das casas ficam também os varais onde

-

eestendida a fibra para a secagem. As terras de trabalho das fa

22Venom-inação Iteg-ional paJta M embCVtc-açõu que bWn6pOlt tam paJ.J sagejJw.6 e

e.n-vo.tve c-omplta e tJtanJ.Jpoue de meltc-adotia.ó, COMUO, cntJz.ega d é' encomenda,

de ltec-adoJ.J, ao .tango doJ.J fL-ia.ó, pCVtanM e nU!tO.6 da Iteg-tão 6unc-iona com

Ite-gulM-idade du empenhando papei. -<-mpofl./tan:te. na.ó Ite..taçõ e..ó .60 c.-ia U da.ó vila.ó e.

26.

çao (LO) do rncra. A exploraç~o da terra se nroces~a em funç~o

das disponibilidades dos membros da família.

A ligação entre a sede do município e as vilas é fei-ta' por embarcações de recreio, que transportam diariamente pas-sageiros e cargas cobrando por pessoa o valor de Cr$ 300,00. 23

I

O ~ransporte de mercadorias não é cobrado, mas, de acordo com o

I

vo~ume, é dada uma gratificação para o dono do motor. A

loco-I _ ~

mo~ao entre as vilas - e, as vezes, dentro delas - e realizada

I

por canoas, transporte comum a todas as famIlias. 24

Nas vilas pesquisadas nao existe estebelctimento co-mercial, todas as compras são feitas na sede do municIpio ou nos regatões, quando passam pelos "beiradões" dos rios. No en-tanto, em vilas mais distantes ji existem estabelecimentos como

0$' flutuantes, cujas mercadorias são adquiridas em Manaus ou em

Manacapuru, mediante adiantamento em dinheiro ao proprietirio da embarcação, que transporta a mercadoria~ neste caso, sim, ~

e

pago o frctc por volume.

O meio de comunicação mais eficaz entre a cidade e as vilas é feito pelo ridio. s6 encontramos dois televisores nas vilas, mantidos com energ~a de bateria, pois não s~oservidas de energia elétrica.

23Valon ~obnado em ~etembno de 199~.

2 '+Canoa ou "monta.túa" ~enve pcvta tJtaMpoJtte de pC'-ó!.>oa!.> e me-'l.eadoJz.iM no!.> iga

Mpê-6, 6u.no~ e fugo!.>. Quando em t~, !.> e,'l.ve pMa ~OfOC.M Plavtdioca pMa

-amote~eJt e. amM~M mac.axeiJz.a. mote, e ainda pMa pôn c.a6~, mi.fho, 6ujão

C' ou.tJto!.> gM0.6 paM MM; u~za-!.>e ainda pcvta fuVM fLoupa Q. até. pafLa

A juta

ê

transportada das vilas - ;Írea de produção-para a sede de ~,lanacapuru ou ~lanaus - através de ll:na rede de transportes constituida de embarcaç6es dos compradores de fi-bras: por regat6es, por compradores das prensas c pela coop~ra~iva.

E

comum o pr6prio produtor levar a fibra até a sede doI

illlpussihill. tam de esperar a visita perl~dlca de compradores.

Nas vilas, além de juta e malva, o produtor faz sua

I

roça para subsistência. Porém quando sobra algum excedente e

I

não há comprador no porto, é vendido pelo produtor a atravessa dores, na sede do municipio, ou direto ao consumidor na "feira do, produtor", em Manacapuru. Inexiste qualquer estrutura para facilitar o escoamento da produção alimentar para ~IS cidades.

Inexiste qualquer tratamento de agua, rede de esgotos

,

e de f.assas, ou outro qualquer tipo de saneamento basico. Em corseqUência, são precárias as condiç6es de saúde das

popula-ço~s, situação agravaua pela falta ele assistência I'léelica. Outro

fator que compromete a s~úde em grau muito elevado é a

I condi

I

ção de insalubridade, a que esta sujeito o agricu1ror elessas lo calidades, como os produtore~ de juta e malva.

28.

Em todas as vilas pesquisadas vivem [amII ias cujos la ços de parentesco são acentuados: descendem geralmente de tr~s

ou quatro famílias que ali se instalaram h~ v~rias gerações.Ne~

sasl localidades h~ um laço natural unindo os indivíduos - o p~ rentesco; quase todos são parentes, próximos ou distantes.

I

Todos os membros das vilas pertencem à mesma classe social. As diferenças se dão em torno de fatores como: "ser presidente da comunidade", ser idoso, ter maior experiência da

I

vida rural, ser professor, parteira; ter relação de parentesco com1determinados indivíduos de prestigio na sede do município ou em HanallS confere status. !\ importilncia do parentesco, por sua vez, se exprime no fato de se preferir, em geral, parentes para batizarem ou crismarem os filhos; o compaclrinho surge. en-tão, como reforço do parentesco.

A influência da religião

ê

muito grande, dos mais idosos aos mais jovens. Associa-se a ela o fator idade, desta cando-se a autoridade do indivíduo mais velho que, ao mesmo tem po, dirige os ofícios religiosos. Em todas as localidades h~três igrejas em atividades - a católica, a adventista e a ba-tista.

Outro fato de relevância nas vilas e ser o "preside~

te da comunidade", um agricultor eleito pela localidade para representá-la junto às instituições do governo.

nização rural. I

Sintetizando, pOIS, será no sentido do desdobramento das qUestões enunciadas ao longo dessa introdução que se orien ta o desenvolvimento deste estudo.

CABfTULO I - POL TT I CAS POBL I CAS E SETOR PR DL:\R 10 :';(1 A~IAZONAS

,

1.1 políticas públicas de desenvolvimento

A análise da organização do setor primário, ou mais I

especificamente, do subsetor agrícola do estado, na década de

I

70" requer uma retrospectiva histórica - embora sucinta - das

I

po~íticas de desenvolvimento veiculadas para a Amaz5nia.

o

processo brasileiro de desenvolvimento posterior a 11 Guerra Mundial, apoiado basicamente na expansão da capacid~de produtiva do sistema econ6mico, mediante aproveitament 1 das

oportunidades de investimento proporcionadas pelo mercado inte! no - já existente - para produtos manufaturados importados, nao se propagoll igllalmente por todo

°

território hrasileiro, Illasproduzindo forte concentração industrial no Centro-Sul do País.

o

instrumento da política econ6mica utilizado pelo G~verno federal, beneficiando fortemente a regi?io Centro-Sul, pr~

vocou o alargamento das desigualdades econ6micas e sociais, au mentando, conseqUentemente, a marginalização de algumjs areas como a Amazônia.

Segundo Francisco de Oliveira, "não ~e (?~tét em pJte~e!!:.

e .-i.mpõe .6ua le.-i.

ê.

a nova 60Jtma de c.Jte.6c.-<..mento do C~1iútal".1 Tan to o capital nacional quando o internacional aproveitaram-seI

e laproveitam-se ainda - de instrumentos específicos, sustenta-dds sobretudo pelo Estado, emitidos em prol da industrialização dessas regiões "marginalizadas".

Neste sentido se entende o conceito de região como "o

e.6lpaç.o onde .6e .-i.mbJt.-i.c.a d.-i.alet.-i.c.amente uma óoJtma e,5 Y.Je.c.-<..al de

lu-I

ta; de c.la.6.6e.6, onde o ec.onôm.-i.c.o e o poLZt-<..c.o.6e. {ju.6.-i.onam e a.6.6umem uma óOJtma e.6pec..-i.al de apaJtec.eJt no pJtoduto ~oc-<..al e no.6 pJte.6.6upo.6tO.6 da Jtepo.ó-<..ç.ão".2

o

papel do Estado ~ de fundamental importincia no pr~cesso de expansao do capital. Quanto mais o Estado e vulnerá vel às pressões dos capitais nacional e estrangeiro - ou se tor na um interlocutor dos mesmos, sobretudo das multinacionais-mais difícil se torna a implantação de políticas cujo interesse

predominante seja o desenvolvimento regional, que possibilite acelerar o crescimento e diT1ünua a distância entre os

proprietá-rios e os não-proprietáproprietá-rios.

Estando o centro de interesse econ6mico sediado fora do país, há grande transfcr6ncia Jos efeitos acumllLativos e muI tiplicadores do investimento, impedindo ou dificul~ando a

cria-lO-t-<..vebta, FJtanc.-i..6c..o de; Eieg.,[a pCUta uma )te (,UJ g.-i.ão: Sudene, MO!rde6te,

Pla-nejamento e con6u.to de ctaMe. R;[OCIe Janel'Lo, Paz e TeJz/w, 1977. p.66.

32.

çao de um sistema econômico nacional integrado. Dessa forma, muitas ireas são colocadas

a

margem do crescimento econômico, das quais a Amazônia é um exemplo típico, no caso hrasileiro.Para que o capital se expandisse a outra~; rcgLOes, fo ra do eixo din~~ico da indGstria brasileira, foram neccss~rias

políticas especiais que garantissem, sob o aval do Estado, a

i

reélização de um tndice de capitalização conveniente ~ sua

ren-I

tabilidade. Nesse contexto, as políticas de desenvolvimento r! gional no Brasil basearam-se na atuação das empresus através dos mais variados incentivos além de outras vantagens comparati vas, corno a mão-de-obra barata, reduzindo-se ao m5ximo o risco do capital aplicado.

A acumulação encontrou, dessa forma, um grande respa! do na estrutura política, à medida que esta não objetivava a distribuição da renda, além de incorporar a idéia de que gran-des incentivos seriam o único meio de gran-desenvolver 2S areas me-nos favorecidas. No caso brasileiro hi inúmeros e~emplos - Su-perintendência do Desenvolvimento ela Amazônia (Sud~lm),

Superin-tendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ~linistério

do Interior (Minter), em que o Estado financia a iniciativa e

at~ mesmo compõe o capital privado, em prol do de~(nvolvimento

regional.

6 de jtmho de 1957,él I\mazônia nao era ainda o verdadeiro alvo da PS? litica do desenvolvimento regional. \0 entanto, as melhores

possibilidades de atender à acumulação do capital disponivel,p~

ra investimento fora do eixo central, determinaram maior ênfase ao interesse voltado para essa região.

No processo de integração regional no pais, a nia' - sobretudo sua área ocidental da qual faz parte o

Amazô estado do .1\.mazonas3

- foi urna das úl timas regiões a serem

incorpora-das. A distância do Centro-Sul, as precárias condições econômi cas e de infra-estrutura, a baixa potencialidade a fim de tor-nar-se mercado para a indústria central foram, entre outros, a!. guns dos motivos que justificaram essa politica de integração.

30 AmazonM

ê

um v.dado peJ1.tenc.en.:te ã Amazôl'Úa ociden:tal.. F-i.c.a no exúemo Noue do pw e L<mila.-l.>e c.om Ol.> utadol.> elo PMa. Mato GJtOMC', Ác.Jte, RondôrU.a. e o teJr.JL-itôtU..o de ROJtwna .. O <!.ó(ado,('1'1 f1('facão IH! ó('U trU!I(W{IO, ê

))0(1(;00:-povoado - tem uma áltea de 1.558.987 I2.m2

l!. ~ o mcúoJt I!..,stado b'~a.s'{fUJto -aplLuentando uma denJ.>idade demogJtâ.6..i.c.a da.ó maiJ.> ba-i.xM dá Jtl2.gMo Nottte, ou l.>eJa, 0,92 habitantu pOJt i2.m2

k6.Fundação InJ.>tauto BJtMueAjl.O de GeogJta-5..i.c: e El.>:t.:a.:t1.J.Jüc.a. Sinop6e. p'te1J.minM do cenJ.>o demogJtâ.6ic.o: hnazonaJ.>. R-i.o de Jane...iJr.o, FIBGE, 1980, v. 1.

1.

7, n. 4). No entanto, de. 1970 )1CVta c.a oc.Jtu-wlen:t.o do AmazonM vem-l.>e ac.eleJtando, o que elevou l.>ua pM.tl.c..ipação Jtelati

va no :to:tal da população bJtM.<.fe.<.Jta de 1,03% em 1970, pMa 1,20% em 1980,c.o

mo pode l.>eJt c.onJ.>:ta:tado na tabela 1.

-NoJ.,

iiUimoJ.>

10 anol.> , qUMe 20% da populaçc(o da zona JtU/tal eH~g}laJz.am pMa a c.apital (veJt tabela 2). A população de Manaw., JtepJtueJ1:ta hoje. 44% do c.ontingente populacional do utado. O AmazonM .tem I.>eu upaç.o d.<.vJJCldo em 44

mu-=-1'Ú(~pio~, en:tJte OI.> quaiJ.> a Sec.JtetaJt.<.a de El.>tado de Planejame,~o e CooJtdena

ção GeJt..a1. (Sepian)

u

c.olheu "uúateg-i.c.amen.:te", pMa I.>e

tOJtHcUtem pólO!.> áe.dv.,envolvime.n:to, Manaw." Itac.oatiMa, PaJÚntinJ.> , Te6ê., Benj(unút. COnJ.>tan.:t,

E~.une.pê, Mau~, Manac.apUJtu, LâbJtea, CoaJÚ, Humaitâ, Boc.a do Ac.Jte, são Pau

lo de OUvença, Manic.oJtê, CMauMi e são GabtU..el da Cac.hoe-Á.J1ft. EMa u:tJta-:: têgia :teve I.>ua otU..gem no I PNV e 60i c.omplementada no 11 PND, que de6-i.l'Úu a6 bMU da Po.e.1lic.a de In:tegJtação Nac.-i.onal (c.6. BJtMU. Lús, dec.Me.tol.> ,

etc.. I Plano Nacional de Vuenvolvime.n.:to Ec.onômic.o e Soc.ial - 1972/74. R-i.o

de Jan~o,FIBGE, l.>et.7971. c.ap.3; - . 11 Ptâno Nacionãl de

Vuenvolv..i.men-to - 1975/79. Rio de Jane...iJr.o,FIBGE, l.>et.1974; Ianl'Ú, Oc.tav-i.o.A·"FJton.:te.<.Jta"

Tabela 1

Estado do Amazonas - ropu1aç5o residente

Discriminação

,

Brasil Ama.zonas

Cálculos: rodeama.

(1.000 hab.)

1 9 7 Números Absolutos 93.139 955 O (% ) 100,00 1,03

1 9 8

Números Absolutos

119.071

1.428

Fonte: FrBGE. Censos demogr5ficos do Brasil.

Tahela L

'Estado do Amazonas - populaç~o urbana e rural (1.000 hab.)

°

34. (%) 100,00 1,20 -D nis::rimi

-açao Brasil Amazonas Manaus Total 93.139 955 312

1 9 7

°

Urbana 52.085 406 284 Rural 41.054 549 28 Total 119.071 1.428 635 Fonte: FrBGE. Censos demográficos do Brasil.1 9 8

°

Urbana

I

Rural 38.616856 572

Entre os principais argumentos para essa corrida, podem-se des tacar a questão política de segurança e o fato de outras re-giões já se terem incorporado ao processo econômico regional. POTêm se entende que a razao mais forte foi a existência de imensa área disponível a ser utilizada pelo capital em busca de altos lucros, no caso, garantido por medidas e incentivos ofi-ciais.

Após 1964, articularam-se as açoes para ~ Amazônia, iniciando com urna intervenção na SPVEA e culminando com sua ex tinção. Em 1966 foi deflagrada a "Operação Ama::Ôlli:l", com a montagem efetiva de todo um aparato institucional ( objetivando o de senvol vimento da ocupaç ão e a in t eg raç ão da Am,1 zôn i a ao con texto brasileiro.

Uma vez extinta a SPVEA, foi criada a atual SudaJTl~ O Banco de Crédito da Amazônia CBCA) , por sua vez, foi transform! do em Banco da Amazônia S.A. CBasa), passando a ser um banco de desenvolvimento ainda dentro desta operação. 5

4Cavaic.ante, Ma!Úo de BaJzJl..o.6. 1}a SPVEA li Sudam (1964-1967]. Belém, UFPA,mM. 1967.

sMahM, VenlU4 J. PoR.1:üc.a.ó de duenvolv-<mento ec.orJôm-tc.o paJta a Amazô...u.a.

In: • Vuenvo~v-tmento ec.onôm-tc.o da Amazôi1-Za: uma an~e da~ potZ~c.a.ó

90-vvz.riamÚita1.6. Rio de Janwo, lr)ea/1npe.6, 7978. c.ap.1, p.7-49. (Re,eatôJt~o

36.

Para os articulacJorcs lia nova pol it ica p;lr;\ a }\mazô-nia, a região somente venceria sua inércia através de uma açao exógena, estimulando-se os mercados extra-regionais e amp1ian-do-se a gama de incentivos destinados aos investimentos na

..

arca.

Segundo Ianni, " ... tem ~ido muita~ a~ iniciativa~,di!

po~iç;e~ legai~, 5~gio~, plano~~p4og4ama~ e p4ojeto~ que 0_ E~

tado b~ajilei~o á04mula e p~e em p4~tica de~de 1964. sio in~

t4umento~ p04 meio do~ quai~ o E~tado tem c4iado e dinamizado

a~ condiçõe~ econômica~ e polZtica~ pa4a a c4iação, o de~envol

vimento e a dive~~i6icaçio da~ atividade6 p4odutiva~ na Amazô-nia. Nio l nece~~~4io en6atiza4 que toda e~6a atividade do E! tado ditato4ial ~ amplamente 6ecundad~ pela6 iniciativa6 ~ atua

A política de incentivos fiscais expressa na Lei n9 5.174 de 27 de outubro de 1966, que facultou a toda pessoa juri dica radicada no território nacional deduzir até SO% do seu im-po sto de rendá (IR) ,para im-posterior investimento - pre\'iamente apro\'ado pela Sudam - na Amazônia, mostrou-se completamente inoperável.

6 Ianni, Octávio. VitadU4a e a~4icultu4a. R~o de Janei4o, Ci~;1j_~ação B4a6i

lei4a, 1979. p.244.

A

p4opo~ito da expan6ao 4ecente do cap~taL0~mo na Ama-zôYÚa., CO~uUM tamb~ CMdo~o, Fe4nando H. g Mulle4, Ge4a.€do. AmazôYÚa.:e~a~io do cae~mo. sio Paula, B4~~e~e/Ceb4~p, 7977; Pinto, Lúcio

f v~o. Amazo~: na ~t4o do~ue. Sao Paulo Hucitec, 1980, 279 p.;

M~~, E~on. AmazanLa, a a 64ontei4a. Rio de Jan~}, Codec4i,