PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC/SP

Elaine Pereira de Souza

Ciências de interface: problemas, desafios

e estudo de caso

DOUTORADO EM HISTÓRIA DA CIÊNCIA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC/SP

Elaine Pereira de Souza

Ciências de interface: problemas, desafios

e estudo de caso

DOUTORADO EM HISTÓRIA DA CIÊNCIA

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em História da Ciência e História e

Teoria da Ciência sob a orientação da Profa. Doutora Ana Maria Alfonso-Goldfarb.

Banca examinadora

AGRADECIMENTOS

À Professora Doutora Ana Maria Alfonso-Goldfarb, por me orientar com

desvelo e generosidade do alto de sua sabedoria e inteligência admiráveis.

Também, pela generosidade ímpar e por me revelar as condições de contorno, à

Professora Doutora Silvia Priven.

À minha família e amigos dos quais não citarei nome para não incorrer em

injustiças.

Ao Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e ao CESIMA,

aos professores, funcionários, estagiários e colegas.

Ao apoio institucional da Capes e aos colegas de trabalho.

Às pessoas que tornaram possível, João Bosco, Neusa, Ana, Silvia.

Aos amigos da PUC São Paulo.

Aos sinceros amigos de Brasília que saudosos me incentivaram.

RESUMO

Souza, Elaine Pereira de. Ciências de interface: problemas, desafios e estudo de caso. 2010. Tese (Doutorado) – Programa de Estudo Pós Graduados em História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010.

Considerando que a divisão tradicional das ciências produz distorções e anacronismos, sobretudo, no que diz respeito a documentos antigos, este trabalho apresenta uma reflexão sobre problemas e desafios na produção da ciência no Brasil e a classificação das ciências, focando, mais precisamente, o caso da História da Ciência, como campo interdisciplinar por natureza e origem.

O estatuto de interdisciplinaridade da História da Ciência decorre do fato de que ela estabelece seus objetos de pesquisa na intersecção das humanidades e das ciências, por meio de análises epistemológicas e historiográficas. Desse modo, representa um caso de estudo relevante em função dos atuais requerimentos de avaliação pelas agências de política científica e fomento à ciência e à tecnologia.

Assim, propõe-se a construção de uma classificação para e em a História da Ciência, que leva em conta os diversos conceitos sobre “ciência” e as “ciências” ao longo da história, a partir do estudo de caso do acervo do Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência (CESIMA).

.

ABSTRACT

Souza, Elaine Pereira de. Interface sciences: problems, challenges and case-study. 2010, Dissertation (PhD). Postgraduate Program of Studies in History of Science, Pontifical Catholic University of São Paulo, 2010.

Since the traditional division of the sciences leads to distortions and anachronisms, especially in the case of ancient documents, this work presents a reflection on the problems and challenges faced by the production of science in Brazil and the classification of the sciences, by focusing especially on the instance of the History of Science as interdisciplinary field of studies by nature and origin.

The status of interdisciplinarity of History of Science is a consequence of its establishing its subject-matters in the intersection between the humanities and the sciences through historiographical and epistemological analyses. In this way, it represents a relevant study-case in the light of the current evaluation requirements used by the agencies for scientific policy and the endowment of science and technology.

For this reason, it is here proposed a classification in and for the History of Science that takes into account the different meanings that “science” and the several “sciences” had in the course of history, grounded on the instance of the collection of documents of Center Simão Mathias of Studies in the History of Science (CESIMA).

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ... 8

CAPÍTULO 1: CIENTOMETRIA E O PROBLEMA DA INTERDISCIPLINARIDADE .... 14

1.1 A “Ciência da Ciência” e a Sociologia da Ciência ... 14

1.2 Publicação científica ... 20

1.3 Avaliando a produtividade científica ... 23

1.4 A questão da multi e interdisciplinaridade ... 30

CAPÍTULO 2: AS ÁRVORES DO CONHECIMENTO ... 36

2.1 Quatro momentos cruciais ... 40

CAPÍTULO 3: CLASSIFICAÇÃO E CIÊNCIA ... 56

3.1 Classificação decimal de Dewey (CDD)... 59

3.2 Classificação da Biblioteca do Congresso (LCC) ... 63

3.3 Classificação Dois Pontos ... 68

3.4 A Classificação Decimal Universal (CDU) ... 71

3.5 Classificação e História da Ciência ... 73

3.6 A classificação do acervo do CESIMA... 77

CONCLUSÃO ... 85

BIBLIOGRAFIA ... 92

INTRODUÇÃO

O CESIMA (Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência, PUC-SP) foi fundado em 1994 com o objetivo de suprir uma necessidade fundamental para a compreensão da ciência, aquela da criação de um espaço específico para desenvolvimento de pesquisas em História da Ciência, capaz de agregar equipes e de oferecer-lhes infraestrutura necessária para a realização de projetos.

Uma primeira medida que se impôs a tal empreendimento foi a disponibilização de documentos até então encontrados apenas, em sua grande maioria, em centros e bibliotecas do exterior aos quais o pesquisador brasileiro deveria deslocar-se. Assim sendo, acompanha a fundação do Centro o planejamento de uma Biblioteca Digital, consistente de cópias digitalizadas de fontes primárias para estudos em História da Ciência, concretizado com o apoio da PUC-SP, da FAPESP e do CNPq.

Atualmente, constam do acervo do CESIMA mais de 30 mil obras em processo de digitalização que serão disponibilizadas online para acesso remoto de pesquisadores em seu local de trabalho. Por outro lado, depara-se, nesse momento, com outro sério problema: a falta de classificação adequada para esses documentos que facilite sua localização.

A divisão tradicional das ciências em grandes áreas modernas produz sérias distorções e anacronismos, sobretudo, no que diz respeito a documentos antigos. Porém, também não deixam de serem relevantes as deturpações causadas pela aplicação desse modelo de classificação a obras mais próximas ao período moderno, mas cujas concepções remetem ainda a árvores e divisões antigas do conhecimento. Com isso, campos inteiros do conhecimento anteriores aos modernos foram lançados ao limbo das pré-, proto e

forma, não é surpreendente que, pouco adequada e até mesmo impertinente, essa fórmula classificatória costuma confundir a busca e a seleção de materiais para a História da Ciência, além de prejudicar a reflexão sobre sua própria identidade.1

Esse problema tornou-se ainda mais agudo com a chamada “revolução digital” da última década: enquanto o acesso a obras se torna a cada dia mais intenso, a falta de recursos de classificação adequados faz com que o pesquisador dispense muito tempo diferenciando os recursos genuinamente necessários à pesquisa do “ruído” digital.

Em outras palavras, a problemática atual é diametralmente oposta à anterior: enquanto no passado localizar e obter os documentos necessários eram a tarefa que consumia mais tempo no desenvolvimento de um projeto de pesquisa; na atualidade, é a superabundância de recursos que pode retardar a pesquisa, já que ferramentas conceituais e metodológicas necessárias para sua organização são ainda incipientes.

No caso específico da História da Ciência, o último problema descrito é flagrante, pois se observa um aumento vertiginoso de documentos disponíveis à comunidade de estudiosos que não dispõe de recursos adequados para a pesquisa acadêmica. Ferramentas de acesso aberto como Google (incluindo-se Google Scholar e Google Books), Worldcat, da Online Computer Library Center (OCLC), ou PubMed, do National Institutes of Health, indicam recursos para pesquisa geral ou dedicados a disciplinas específicas (esse é o caso do PubMed

dedicado à medicina) muito citados, bem indexados e que muito embora ocupem lugar importante na realização de pesquisa acadêmica, carecem de precisão. Além do mais, tais ferramentas obedecem ao princípio pragmático de “one-stop shopping” que, obviamente, não condiz com o interesse acadêmico.2 Vale a pena insistir: esses recursos de acesso aberto fornecem indicadores fragmentários, mínimos e difíceis de localizar, cujos dados são

1

Alfonso-Goldfarb et al., orgs., Centenário Simão Mathias: Documentos, Métodos e Identidade da História da Ciência.

2

inacessíveis às ferramentas gerais de busca que, além disso, exigem o conhecimento de sua própria interface.

Em função desse quadro, diversos especialistas do país e do exterior3 dedicaram

particular atenção à questão da classificação de documentos ‘em’ e ‘para’ a História da Ciência nos workshop e seminário internacionais organizados pelo CESIMA, em 2008. Essa mesma percepção justificou, ainda, a organização de um simpósio especial sobre novas mídias e sua administração que fez parte da programação do último congresso da

International Union for the Philosophy and History of Science/ Division of History of Science

and Technology (IUPHS/DST), realizado em 2009, em Budapest, Hungria. Na ocasião, a equipe do CESIMA foi especialmente convidada a apresentar suas reflexões resultantes da experiência de implementação de sua Biblioteca Digital.4 Outro exemplo da relevância que o

tema da classificação alcançou na História da Ciência foi a inclusão de um simpósio exclusivamente dedicado a discuti-lo na edição de 2009 da reunião anual da History of Science Society dos Estados Unidos (principal sociedade mundial da área) de que participaram especialistas consagrados em História da Ciência e membros do CESIMA, incluída esta doutoranda.5

Como resultado desses intercâmbios deu-se a incorporação do CESIMA ao comitê diretor da World History of Science Online (WHSO), projeto realizado pelo Comitê de Bibliografia e Documentação da IUHPS/DHST, com o objetivo de montar uma plataforma dedicada a desenvolver ferramentas de busca especializadas para a comunidade de historiadores da ciência e outros potenciais interessados.6 Igualmente, o CESIMA obteve um

3 Alfonso-Goldfarb et al., orgs., Centenário Simão Mathias: Documentos, Métodos e Identidade da História da Ciência.

4 Alfonso-Goldfarb, Márcia H.M. Ferraz & Silvia Waisse, “Digital Media at Center Simão Mathias”. 5

Souza, “History of Science and the Universal Decimal Classification (UDC)”.

6

cargo no corpo de consultores de Isis Current Bibliography, principal base indexada de dados para publicações em História da Ciência.

Mais especificamente, o CESIMA tem estabelecido vínculos de pesquisa estreitos com especialistas em classificação e em sistemas digitais de classificação e busca de documentação. São esses os casos de intercâmbio com pesquisadores da Universidade de Oklahoma (Prof. Dr. Stephen P. Weldon), do American Institute of Physics (Prof. Dr. Joseph Anderson) e da Universidade de Melbourne (Prof. Dr. Gavan McCarthy) com vistas à discussão das ferramentas conceituais para uma classificação eficiente da documentação e no desenvolvimento de recursos tecnológicos para tornar mais eficaz a busca e localização dos materiais necessários à pesquisa. Enquanto os parceiros internacionais têm focado os aspectos concretamente tecnológicos que viabilizarão o projeto, o CESIMA tem assumido a tarefa de gerar as ferramentas conceituais que alimentarão a base de dados.7

A esse respeito, o CESIMA vem trabalhando intensamente na problemática da classificação. Nesse sentido, a principal dificuldade identificada é a natureza inerentemente interdisciplinar da História da Ciência, que estabelece seus objetos de pesquisa na intersecção das humanidades com as ciências, através de análises epistemológicas e historiográficas.

A categoria “interdisciplinar” ainda não consta dos principais sistemas classificatórios das ciências. Por esse motivo, conceitos inerentes a modelos de ciência do passado são incluídos sob as categorias da ciência contemporânea, dificultando, ou até mesmo impedindo, a localização da documentação necessária. Esse problema pode ser resolvido através da criação de ferramentas conceituais próprias à História da Ciência, tarefa essa que só pode ser realizada por meio do trabalho conjunto de equipes compostas de pesquisadores, arquivistas, bibliotecários e técnicos especializados em tecnologia da informação (TI).

7 O Max Planck Institute for the History of Science tem iniciado um projeto similar, porém restrito aos conceitos

Esta tese integra esse projeto à medida que busca a formulação de uma classificação apropriada à especificidade da História da Ciência como campo interdisciplinar por natureza e origem. Elegendo o acervo da Biblioteca Digital do CESIMA para um estudo de caso, visou, inicialmente, organizar tematicamente a coleção nuclear (“core collection”). Na sequência, foram estudados os vários sistemas de classificação disponíveis, à procura daquele mais adequado para a utilização no caso das fontes ‘para’ e ‘em’ História da Ciência. O sistema selecionado foi a Universal Decimal Classification – UDC – (Classificação Decimal Universal – CDU). Além de diversas vantagens operacionais, a CDU tem vaga a categoria 4, que muito adequadamente pode ser preenchida pela nova área “Interdisciplinar”.

Desenvolveu-se, ainda, em profundidade, o estudo das assim chamadas “árvores do conhecimento”, classificações e hierarquizações passadas do saber, a fim de evitar o maior perigo dos trabalhos de classificação em História da Ciência: o anacronismo em que consiste a aplicação, a saberes passados, de categorias contemporâneas resultadas da especialização iniciada no século XIX.

Ao mesmo tempo, foi também imprescindível a formulação de conceitos a serem representados na classificação. Como mencionado acima, um dos mais graves problemas enfrentados na pesquisa em História da Ciência, é o uso de categorias atuais relativas à ciência e à tecnologia. Desse modo, conceitos que foram centrais em diferentes momentos do passado não encontram representação adequada nas classificações contemporâneas, um caso típico é o da alquimia, considerada uma proto- senão uma pseudociência. Mas o mesmo se aplica a uma infinidade de conceitos da ciência passada.8

Desse modo, o presente trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro foca o problema da interdisciplinaridade, no contexto específico dos atuais requerimentos de avaliação pelas agências brasileiras de política científica e tecnológica e de fomento à

pesquisa em ciência e tecnologia, especialmente que, para tanto, utilizam “tabelas de áreas”, ou seja, divisões e classificações das ciências.

O segundo, dedicado às “árvores do conhecimento”, procura evidenciar os fundamentos historicamente variáveis que sustentam tais divisões e hierarquizações do saber. Esse estudo é duplamente necessário, pois, de um lado, permite compreender a gênese das classificações atuais e, por conseguinte, uma crítica historiográfica e epistemologicamente bem fundamentada que pode contribuir para a solução dos atuais impasses nesta questão; e por outro, ele é imprescindível para a construção de uma proposta de classificação legítima para a História da Ciência, atenta, inclusive, aos diversos conceitos sobre “ciência” e às diversas “ciências” verificáveis ao longo da história.

A proposta concreta de classificação para as fontes ‘em’ e ‘para’ a História da Ciência é apresentada no terceiro capítulo. A esse é agregado um Anexo, onde cada etapa da classificação é paulatinamente descrita e exemplificada.

CAPÍTULO 1: CIENTOMETRIA E O PROBLEMA DA

INTERDISCIPLINARIDADE

1.1 A “Ciência da Ciência” e a Sociologia da Ciência

O significado – e ameaça – potencial da ciência e da tecnologia para a sociedade tornou-se marcantemente evidente durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, o físico inglês J. D. Bernal (1901-1971) publicou um livro inquietante intitulado The Social Function of Science, que chamava a atenção tanto para os efeitos da ciência e da tecnologia sobre a sociedade, quanto para a estrutura social da própria ciência. Abundante em dados e fatos estatísticos, visava estabelecer o que Bernal chamou de “a Ciência da Ciência”, vale dizer, o projeto de analisar a ciência através de seus próprios métodos.

De fato, tratava-se da manifestação mais visível de um movimento mais amplo de cientistas profundamente preocupados com os efeitos da ciência sobre a sociedade, uma preocupação particularmente reagudizada no momento em que o fantasma de Hiroshima e Nagasaki projetava sua sombra sobre o mundo inteiro. Esse movimento, autodefinido como um “colégio invisível” e fortemente influenciado pelo Marxismo, incluía, entre outros, Joseph Needham (1900-1995), J. B. S. Haldane (1892-1964), Lancelot Hogben (1895-1975) e Hyman Levy (1889-1975) e afirmava que a ciência não era uma atividade que se desenvolvia no vácuo, mas, que, ao contrário, afetava todos os ramos da atividade humana. Como um empreendimento social, a ciência afetaria a sociedade como um todo e, quando bem empregada, poderia contribuir para a melhoria da condição humana.9

Um dos membros desse movimento foi Derek J. de Solla Price (1922-1983), que focou, em particular, a análise estadística e sociométrica da produção (literatura) científica como protótipo da “Ciência da Ciência”.10

O ponto de partida de Price é a contemporaneidade da ciência e a percepção, marcante na época, de que a ciência atual ultrapassa em significado toda a anterior, ao ponto de se cunhar a expressão “Grande Ciência” (Big Science) para representar a enormidade de sua influência na sociedade, por comparação ao passado (Little Science).11

Esse impacto, segundo Price, poderia ser objetivamente quantificado a partir da evidência estatística extraída de variados indicadores numéricos. O resultado de tais medições seria a constatação do crescimento exponencial da ciência, que ele qualifica de “lei empírica do crescimento da ciência”.12 Vale dizer, que Price coloca em prática o projeto de se abordar a

ciência através dos conceitos e métodos da própria ciência, o que permite estabelecer uma série de propriedades, com base empírica.

A primeira propriedade é que a validade da lei empírica do crescimento da ciência permanece constante com grande precisão ao longo de amplos períodos de tempo. No caso, a análise mostraria que o crescimento exponencial geral da ciência teria se mantido durante dois ou três séculos (desde o surgimento da ciência moderna na primeira modernidade até então).13

A segunda propriedade do crescimento da ciência é sua rapidez vertiginosa, medida através de duplicações ou multiplicações por outros índices. Nesse sentido, a análise apontaria que o tamanho bruto da ciência, medido em termos de pessoal ou de publicações, tenderia a se duplicar num período de 10 a 15 anos.14

10 Veja-se, em particular: Price, Little Science, Big Science . Aqui utilizamos a tradução espanhola: Price, Hacia una Ciência de la Ciência.

11 Ibid., 34-5. 12 Ibid., 37. 13 Ibid., 38.

14 Ibid., 39. Os indicadores utilizados por Price são muitos e muito variados, incluídos, por exemplo, o número

É essa duplicação continuada em intervalos de 15 anos que, segundo Price, teria levado à tal era científica (“Grande Ciência”), responsável pela peculiar contemporaneidade que permitiria afirmar que a maior parte da ciência é atual.15

Desse modo, Price foi um dos introdutores dos modelos matemáticos na análise da produção científica, até então basicamente descritiva. Buscava tanto a análise do tamanho, crescimento e distribuição da bibliografia científica, quanto o estudo da estrutura e dinâmica social que a produzem e a utilizam. Essa abordagem “sociométrica” se destinava a pesquisar as interações existentes entre os grupos produtores e consumidores de literatura científica.

Já a Sociologia da Ciência, como disciplina formal, desenvolveu-se nos Estados Unidos, em íntima vinculação com os trabalhos de Robert K. Merton (1910-2003) e de seus discípulos, alcançando seu ápice nas décadas de 1960-1970. Nascida dentro da Sociologia do Conhecimento, a nova disciplina emergiu visivelmente quando Merton evidenciou a impossibilidade da ideia prevalente que afirmava que todo conhecimento era modelado pelos interesses e experiências humanos. Porque se assim fosse, a validade de todo conhecimento seria questionável, inclusive aquele à base de uma das premissas básicas da própria Sociologia do Conhecimento. Por esses motivos, Merton avaliou que seria melhor “começar do zero” e formular novas e diferentes perguntas.16

Foi a influência de estudiosos da universidade de Harvard, como L. J. Henderson, P. A. Sorokin, A. N. Whitehead e E. B. Wilson, que levou Merton a tentar uma análise sociológica do desenvolvimento e do crescimento da ciência.

Um caso exemplar é seu estudo das origens da ciência moderna na Inglaterra seiscentista. Numa obra que se tornou referência clássica,17 Merton aborda a explosão de documentos – panfletos, discursos, poemas, outras formas de literatura de divulgação – como

15 Ibid., 45.

16 Merton, “Sociology of Knowledge”, 366-405.

uma tentativa de se divulgar a “nova” ciência. Por esse motivo, ele e toda uma escola de estudiosos ao seu redor rastrearam duramente a imensa coleção de relatórios, estudos, diários protocolos e cartas deixados pelos homens de ciência ingleses do século XVIII, na busca do modelo de divulgação que teria sido fundamental ao desenvolvimento da ciência nessa época.

No entanto, esquecendo que esses milhares de páginas eram produto de um ambiente em que o lombo de mula e o barco a vela se constituíam como os únicos e grandes “órgãos de comunicação”, Merton e sua escola confundiram a publicação para intercâmbio com aquela originada a partir do século XIX dedicada, aí sim, à divulgação.18

No entanto, com o tempo, Merton iria focar aquilo que chamou de “normas da ciência pura” e a estrutura e dinâmica das comunidades científicas. Essas últimas haviam sido inicialmente desenvolvidas por Michel Polanyi (891-1976) e Edward Shils (1910-1995), na década de 1950, para se tornarem objetos básicos da Sociologia da Ciência, na década de 60.

Quanto às normas da ciência pura, Merton define os seguintes “imperativos institucionais”: 1) Universalismo: as reivindicações da verdade estão sujeitas a critérios impessoais pré-estabelecidos; 2) Desinteresse: refere-se ao aspecto de integridade, medido pela suposta baixa incidência de fraude e pelo comportamento “correto” dos cientistas; 3) Ceticismo organizado: metodologicamente, as reivindicações de verdade devem ser provadas;

4) Comunalidade (literal “comunismo”): propriedade coletiva do conhecimento que se produz e se utiliza, a recompensa pessoal do cientista, do outro lado, é determinada pela estima e o reconhecimento.

O que subordina essas normas é a concepção de “ciência” como a busca da verdade através da razão e da experimentação, com o objetivo de garantir a extensão do conhecimento verificado. Merton,19 nesse sentido, extrapola os limites da análise sociológica ao afirmar que

o conhecimento científico só pode ser produzido por profissionais especificamente treinados para produzir conhecimento objetivo. No entanto, o que há, na realidade, são indivíduos carregados de interesses, sujeitos às relações sociais e às influências culturais mais variadas. Para que eles sejam capazes de produzir conhecimento objetivo é que entram em jogo as normas da ciência pura propostas por Merton.20 Elas modelam e normatizam o comportamento esperado dos membros da comunidade de pesquisa a fim de garantir a produção de conhecimento livre dos valores e influências sociais.

Para Merton, a ampliação dos conhecimentos comprovados é a meta institucional da ciência. No processo de construção e ampliação do conhecimento científico, o cientista se confronta com os quatro imperativos institucionais mencionados. Argumenta Merton que o universalismo:

“[...] encontra expressão imediata no cânon de que as pretensões à verdade, quaisquer que sejam suas origens, têm que ser submetidas a critérios impessoais pré-estabelecidos: devem estar em consonância com a

observação e com o conhecimento já previamente confirmado.”21

O imperativo institucional ou norma do “comunismo” significa que

“[...] as descobertas substantivas da ciência são produto da colaboração social e estão destinadas à comunidade. Constituem herança comum em que os lucros do produtor individual estão severamente limitados. Uma lei ou teoria não é propriedade exclusiva do descobridor e dos seus herdeiros, nem os costumes lhes concedem direitos especiais de uso e disposição. Os direitos de propriedade na ciência são reduzidos ao mínimo pelas razões e princípios da ética científica. O direito do cientista a sua propriedade intelectual limita-se à gratidão e à estima que, se a instituição funcionar com um mínimo de eficácia, são mais ou menos proporcionais aos aumentos

trazidos ao fundo comum de conhecimentos.”22

A norma do desinteresse foi explicada por Merton da seguinte forma:

“Ao cientista tem sido atribuídos a paixão de saber, uma curiosidade ociosa, um interesse altruísta pelo benefício da humanidade e muitos outros motivos especiais. A procura das motivações distintivas parece ter sido mal

orientada. É antes um padrão típico de controle institucional de uma ampla

20 Merton, “The Normative Structure of Science”.

margem de motivações o que caracteriza o comportamento dos cientistas.

Pois uma vez que a instituição impõe uma atividade desinteressada, é do interesse do cientista conformar-se, sob pena de conflito psicológico.”23 O ceticismo organizado, finalmente,

“[...] se inter-relaciona de diversas maneiras com os outros elementos do ethos científico. É um mandato ao mesmo tempo metodológico e institucional. A suspensão do julgamento até que ‘os fatos estejam à mão’ e o exame imparcial das crenças de acordo com critérios empíricos e lógicos tem envolvido periodicamente a ciência em conflito com outras instituições.”24

Desse modo, Merton passou gradualmente a focar a estrutura social da ciência, de modo que o interesse deslocou-se para o conhecimento orientado por decisão, para as relações mútuas entre os grupos e a suas teorias de referência e assim, pode-se alcançar as noções de “prioridade” e “recompensa” como o motor por trás da atividade dos cientistas que os leva a aceitarem as normas.25

Quanto à questão dos processos da avaliação da ciência, é esse o objeto de uma série de quatro artigos,26 nos quais Merton destaca aspectos relativos à performance dos cientistas e ao reconhecimento social recebido.

Sobre essas bases, a Sociologia da Ciência se desenvolveu vertiginosamente desde o final da década de 1950, encampando objetos tais como a presença dos cientistas na indústria, a comunicação entre cientistas, os “colégios invisíveis”, as formas de organização acadêmica, entre muitos outros. Convém lembrar que a Sociologia da Ciência se desenvolveu – e permanece – como um subcampo de pesquisa da Sociologia e que seu objeto é um grupo particular social, a saber, os cientistas. No entanto, os programas externos à ciência, “Ciência

23 Ibid, 660

24 Ibid, 662

25 Vide: Merton, “Priorities in Scientific Discovery”; “Behavior Pattern of Scientists”; “Singletons and Multiples

in Science”; “Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries in Science”.

26 Merton, “‘Recognition’ and ‘Excellence’: Instructive Ambiguities”; Merton,“The Matthew Effect in

da Ciência” e Sociologia da Ciência, impuseram certos modelos à própria prática da ciência, a sua organização e a sua estrutura política e administrativa.

1.2 Publicação científica

A correspondência pessoal foi o primeiro meio utilizado pelos homens de ciência para a transmissão de suas ideias. Nessas cartas, eles relatavam a colegas suas descobertas mais recentes que assim circulavam entre pequenos grupos de interessados que as examinavam e discutiam criticamente.

Uma segunda modalidade, associada ao surgimento das sociedades científicas, especialmente a partir da primeira modernidade, consistia nas chamadas atas, minutas ou memórias, isto é, transcrições do que acontecia durante as sessões de uma determinada sociedade e que, muitas vezes, eram impressas de modo resumido, a fim de servirem como fonte de consulta e referência para seus membros.

Correspondência e atas foram, assim, os veículos de divulgação privilegiados pelos membros dos chamados “colégios invisíveis”, grupos que se diferenciavam dos colegiados oficiais das universidades e que formaram a base para a criação das sociedades e academias científicas.27 Com o tempo, essas modalidades adquiriram formato impresso e, com o

surgimento de periódicos especializados, assumiram o papel de principal meio de divulgação da pesquisa científica. Esse processo foi paralelo ao declínio do livro como o meio mais importante de difusão da pesquisa, devido a dois fatores fundamentais de pressão: o reclamo da prioridade nas descobertas e os custos de sua produção.28

As duas primeiras revistas científicas apareceram em 1665, com dois meses de diferença no início respectivo de publicação. O francês Journal des Sçavants começou a ser

publicado em Paris semanalmente, de modo que se tornou o primeiro periódico a prover informações regulares sobre a ciência, veiculando relatos de experimentos e observações em física, química, anatomia e meteorologia, junto de resenhas de livros e notícias necrológicas sobre homens de ciência famosos.29

A Royal Society de Londres considerou o formato da Saggi di naturali esperienze, da italiana Academia Del Cimento, mais adequado ao propósito de comunicação científica. Apesar de o registro de sua primeira publicação datar de 1667, ou seja, de um período posterior ao Philosophical Transactions, sabe-se que seus escritos circulavam, desde o início da década de 1960 daquele século. A morosidade do processo de publicação da revista italiana teria resultado das controvérsias entre nobreza e clero.30 A Philosophical Transactions

começou como iniciativa pessoal do primeiro secretário da Sociedade, Henry Oldenburg (1619-1677) e destinava-se a divulgar de maneira ampla as observações e pesquisas dos membros da instituição.

Desde então, os periódicos científicos foram cada vez mais se tornando o veículo privilegiado de comunicação científica, até se alcançar a situação atual, descrita pelo aforismo “publish or perish” (publique ou pereça).31

A literatura dedicada a leituras críticas da História da Ciência e da política científica tem iluminado alguns aspectos ligados à relevância das revistas científicas. A publicação acadêmica é considerada um dos desafios cruciais para o desenvolvimento da capacidade científica nacional e regional. As revistas garantem prioridades de temáticas e abordagens que constituem condição indispensável para a efetividade da comunidade científica como um todo. São, assim, percebidas como elementos-chave no estabelecimento de sistemas independentes de pesquisa. Destaca-se, ainda, a suposição de que a colaboração entre os

29 Merton & Zuckerman, “Patterns of the Evaluation in Science”.

30 A atuação da Accademia del cimento poderá ser consultada em: Boschiero,

Experiment and natural philosophy in seventeenth-century Tuscany: the history of the Accademia del cimento.

cientistas de um país ou região, proporcionada por esse tipo de comunicação, pode viabilizar o desenvolvimento de massas críticas em campos específicos, contribuindo para a criação de redes mais autocentradas que valorizem suas próprias pautas investigativas

A antropóloga argentina Hebe Vessuri afirmava já no final da década de 1980 que:

“A investigação científica que não esteja publicada não existe. A publicação numa revista de prestígio reconhecido assegura a prioridade na produção de um resultado, acrescenta o crédito acadêmico de um cientista, legitima sua atividade e permite a existência de sistemas de comunicação científica ligados a processos ativos de persuasão, negociação refutação e modificação, através dos quais o significado das observações científicas, ao igual que o das interpretações teóricas, tende a ser seletivamente construído e reconstruído no campo científico.”32

A importância outorgada, atualmente, às publicações no sistema social da ciência obriga qualquer estratégia definida para analisá-las a levar em conta estudos quantitativos. Estes indicadores quantitativos de análise de publicações científicas, no entanto, só adquirem sentido quando são contextualizados e articulados em análises de conteúdo que indiquem tendências e explicitem escolhas nas negociações que se estabelecem na constituição e consolidação de campos disciplinares.

A produção relativa às publicações científicas converge em assinalar que a publicação de um artigo em uma revista indexada de prestígio nacional ou, de preferência, internacional confere reconhecimento acadêmico aos autores, legitima sua atividade acadêmica e, fundamentalmente, sustenta a comunicação entre pares em que se baseia o sistema social da ciência. De acordo com Lea Velho, esse é, aliás, o motivo pelo qual se aceita como uma das normas mais fundamentais da ciência a divulgação pelo pesquisador dos resultados de seu trabalho.33

O mercado de difusão disciplinar é facilmente verificável. Em grande medida, esse regime consome suas próprias produções, essencialmente, na forma de artigos submetidos à

32Vessuri, “Los estudios sociales de la ciencia en America Latina”.

aprovação dos pares. O resultado de pesquisa, ao ser referendado por pares através de um complexo processo de negociação e publicado, transforma-se em ciência sancionada, em “verdade científica”.

Pressupondo a ciência como uma atividade essencialmente comunicativa, do ponto de vista da Sociologia da Ciência, aqueles que não submetem seus resultados a esse escrutínio requerido pela publicação, nem mesmo poderiam ser chamados de “cientistas”, dado que o ato de publicar é parte integrante do conceito de pesquisador. As publicações possibilitam a existência de sistemas de comunicação, vinculados a processos ativos de persuasão, negociação, contestação e modificação, através dos quais observações e interpretações teóricas tendem a ser seletivamente construídas e reconstruídas no campo científico. Os periódicos científicos são percebidos, portanto, como os veículos essenciais da comunicação acadêmica. Isso justifica a centralidade que se lhes concede na construção de modelos de indicadores de avaliação de desempenho científico.

1.3 Avaliando a produtividade científica

A organização institucional da ciência e, particularmente, o estabelecimento de políticas públicas de investimento em educação e em prática científica levaram à necessidade de adotar indicadores quantitativos da produtividade científica de instituições e de indivíduos.

As primeiras tentativas registradas de avaliação quantitativa datam da década de 1920: em 1926, Alfred J. Lotka publicou um estudo sobre a distribuição de frequência da produtividade científica.34 No ano seguinte, P. L. K. e E. M. Gross publicaram seus estudos baseados em citações visando decidir quais revistas de química deviam ser adquiridas por

pequenas universidades.35 No entanto essas e outras tentativas isoladas, passaram

desapercebidas até os trabalhos de Price da década de 1960.

A partir desse momento, a análise quantitativa da publicação científica se desenvolveu vertiginosamente. Em 1969, de modo independente, Alan Pritchard propôs o termo “bibliometria” (bibliometrics) para “a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a livros, artigos e outros meios de comunicação científica”;36 e Vasily V. Nalimov e Z. M. Mulchenko, o de “naukometryia” (cientometria) para “a aplicação daqueles métodos quantitativos que lidam com a análise da ciência enxergada como um processo de informação”.37 Mais tarde, foi cunhado também o termo “infometria”, que se referia à subclasse das ciências da informação que lidava com análises matemático-estatísticas dos processos de comunicação em ciência. Em comparação à definição original de bibliometria, a infometria também se ocupa da mídia eletrônica, além de outros tópicos como a análise estatística dos textos científicos e dos sistemas de hipertexto, a circulação nas bibliotecas, as medições de informação em bibliotecas eletrônicas, os modelos de produção e administração da informação e os aspectos quantitativos do armazenamento da informação.38

A relevância concedida às publicações científicas nas análises de desempenho é evidente no Brasil, dado o interesse local de participação nos processos internacionais dos sistemas de indicadores de Ciência e Tecnologia (C&T). Entre as nações latino-americanas, o Brasil é considerado bastante ativo no âmbito da construção e análise de indicadores

35 E. M. Gross & P. K. L Gross, “College Libraries and Chemical Education”. 36

Pritchard, “Statistical bibliography or bibliometrics”.

37 Nalimov & Mulchenko, Naukometriya: lzuchenie nauki kak informatsionnogo protsessa. (Scientometrics: Study of Science as an Information Process).

38 Vide: Brookes, “Biblio-, Sciento-, Info-metrics? What Are We Talking About?”. Vide também: Sainero,

“Toward a Concept of Bibliometrics”; Courtial, Introduction à la Scientometrie; Egghe & Rousseau, “Introduction to Infometrics: Quantitative Methods in Library, Documentation and Information Science”; Glänzel & Schöpflin, “Little Scientometrics – Big Scientometrics… and Beyond”; Gorkova, Infometrics; Rao,

científicos para subsídios de políticas científicas e tecnológicas e, por conseguinte, naquele de desenvolvimento de políticas de avaliação de revistas científicas. Nesse contexto, destaca-se a pioneira iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), embora alguns autores apresentem estudos da década de 1980, realizados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) – Programa Setorial de Publicações em Ciência e Tecnologia –, como marcos institucionais referenciais e sistemáticos no país e na América Latina.39

No Brasil, a atividade científica e tecnológica é regulada e fomentada por diversos órgãos. Em nível nacional, pelo CNPq e pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), esta última encarregada dos programas de pós-graduação; e, em nível estadual, pelas diversas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs).

A Pós Graduação strictu senso, como nível de formação, teve início no Brasil há aproximadamente 40 anos, quando as universidades incorporaram a tarefa de pesquisa ao seu tradicional papel de instituição de ensino. Esse desenvolvimento foi consolidado através de mudanças na política da CAPES40 – órgão encarregado de credenciar novos programas de

pós-graduação e de avaliar os já existentes – ocorridas na última década do século XX que definiram o sistema da Pós Graduação como espaço de formação de pesquisadores e instauraram uma forte indução (e controle) à produtividade, com resultados quantitativos expressivos.41

39 Lopes & Piscitelli, “Revistas científicas e a constituição do campo de estudos de gênero: um olhar desde as

“margens”.

40 A CAPES realiza a Avaliação dos Programas de Pós-graduação. Esse processo é conduzido por comissões de

consultores, vinculados a instituições das diferentes regiões do país: compreende a realização do acompanhamento anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG)40.

41 A quantificação da produtividade em pesquisa, assim como a política de “punição/recompensa” dela derivada,

Todas essas agências, tanto para determinar quanto para avaliar os resultados da política científica e tecnológica, assim como os investimentos nessas atividades, dividem os ramos do saber em diversas áreas e subáreas.

De acordo com a CAPES, a classificação das áreas do conhecimento tem uma finalidade eminentemente prática, visando fornecer aos órgãos que atuam em ciência e tecnologia uma maneira ágil e funcional de agregar suas informações.42 Cabe lembrar, ainda, que a primeira versão da Tabela foi fruto do esforço conjunto entre a CAPES, o CNPq, a FAPERGS, a FINEP, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento Industrial (SDI/MD), a Secretaria de Ensino Superior do Ministério de Educação (Sesu/MEC) e a Secretaria de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Essa classificação original das áreas do conhecimento apresentava uma hierarquização em 4 níveis, abrangendo 8 grandes áreas, 76 áreas e 340 subáreas.

No entanto, em 23 de janeiro de 2008, a CAPES alterou, para seu uso próprio, a configuração original da Tabela, incluindo a Grande Área Multidisciplinar que inclui Áreas Interdisciplinares, Ensino de Ciências e Matemática, Materiais e Biotecnologia. Ainda dentro da área Interdisciplinar, criou as subáreas Meio-Ambiente e Agrárias; Engenharia/Tecnologia/Gestão; Saúde e Biológicas; e Sociais e Humanidades.

O Quadro 1 e o Quadro 2 reproduzem as tabelas que são utilizadas na atualidade pela

CAPES e pelo CNPq.

Controvertidas na Avaliação da Pós-graduação”; Mancebo, & Fávero, orgs., Universidade: Políticas, Avaliação e Trabalho; Sguissardi, “A Avaliação Defensiva no ‘Modelo CAPES de Avaliação’: É Possível Conciliar a Avaliação Educativa com Processos de Regulação e Controle do Estado?”.

42 CAPES, <http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento>, (acessado em setembro de

Quadro 1. Tabela de áreas CAPES

Grande

Área CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Áreas

Matemática/Probabilidade e Estatística Ciência da Computação

Astronomia/Física Química Geociências Grande

Área CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Áreas

Ciências Biológicas I: Oceanografia; Biologia geral; Genética; Botânica; Zoologia

Ciências Biológicas II: Morfologia; Fisiologia; Bioquímica; Biofísica; Farmacologia

Ciências Biológicas III: Imunologia; Microbiologia; Parasitologia Ecologia e Meio Ambiente

Grande

Área ENGENHARIAS

Áreas

Engenharias I: Engenharia Civil; Engenharia Sanitária; Engenharia de Transportes

Engenharias II: Engenharia de Minas; Engenharia de Materiais e Metalúrgica; Engenharia Química; Engenharia Nuclear

Engenharias III: Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção; Engenharia Naval e Oceânica; Engenharia Aeroespacial

Engenharias IV: Engenharia Elétrica; Engenharia Biomédica Grande

Área CIÊNCIAS DA SAÚDE

Áreas

Medicina I (clínicas) Medicina II (clínicas e nutrição)

Odontologia Farmácia Enfermagem Saúde Coletiva

Educação Física: Educação Física; Fonoaudiologia; Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grande

Área CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Áreas

Ciências Agrárias I: Agronomia; Recursos Florestais e Engenharia Florestal; Engenharia Agrícola

Zootecnia; Recursos Pesqueiros Medicina Veterinária Ciência de Alimentos Grande

Área CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Áreas

Direito

Administração, Ciências Contábeis e Turismo Economia

Arquitetura e Urbanismo

Planejamento Urbano e Regional/ Demografia

Ciências Sociais Aplicadas I: Ciência da Informação; Museologia; Comunicação

Serviço Social Grande

Área CIÊNCIAS HUMANAS

Áreas

Filosofia/Teologia Sociologia

Antropologia/Arqueologia História

Geografia Psicologia Educação

Grande

Área LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

Áreas Letras/Linguística

Artes/Música Grande

Área MULTIDISCIPLINAR

Áreas

Interdisciplinar

Ensino de Ciências e Matemática Materiais

Biotecnologia

Quadro 2. Tabela de áreas CNPq

Ciências Exatas e da Terra Ciências Biológicas

Engenharias Ciências da Saúde Ciências Agrárias Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas Linguística, Letras e Artes

Outros Bioética; Ciências Ambientais; Defesa; Divulgação Científica

Observa-se, de fato, similaridade entre as tabelas de áreas utilizadas pela CAPES e pelo CNPq. Uma grande diferença, no entanto, encontra-se na nona Grande Área, denominada “Multidisciplinar” pela CAPES e “Outros” pelo CNPq. Por sua vez, o conteúdo da área Multidisciplinar da CAPES está mais bem estruturado e sistematizado que o da área “Outros” da tabela do CNPq43.

43 Para esclarecimentos sobre a atual construção da tabela de áreas, é interessante conhecer a versão preliminar

1.4 A questão da multi e interdisciplinaridade

O crescimento contínuo e veloz das ciências desencadeia a assimilação rápida e fácil dos conhecimentos. A ciência e a técnica são suscetíveis em si mesmas de simplificações apreciáveis no trabalho de redução do complexo ao simples, da multiplicidade à unidade, do particular ao geral. Há nisso uma obra paralela ao crescimento propriamente dito; trata-se de desconstruir e de reconstruir o edifício do saber, tendo em vista o fim maior, ou seja, o de que o espírito, ao invés de ser colocado diante de uma multiplicidade de disciplinas sem relações claras entre si, veja-se diante de uma ciência universal, fundada sobre métodos também universais.

Uma indicação do início de uma profunda reorganização da estrutura departamentalizada do conhecimento é que as antigas fronteiras estão se fraturando em ciências, ciências sociais e humanidades. A integração do conhecimento e a fertilização cruzada da interdisciplinaridade alcançaram uma nova popularidade. A interdisciplinaridade, como relação entre várias disciplinas em que se divide o saber-fazer humano, é uma das soluções que se oferecem a um problema muito mais profundo, como o da unidade do ser, do saber, das ciências, das técnicas, das artes e das humanidades com o conjunto cognoscível da vida e do universo.

A Sociologia das Ciências tem se liberado progressivamente da hegemonia da abordagem mertoniana – concebida como o estudo sociopolítico dos cientistas e de acordo com o qual a atividade científica é percebida como a instituição de uma “esfera distinta e autônoma”44. Desde os anos 70, esses debates evoluíram em direção à criação de uma

“sociologia dos conhecimentos científicos”, segundo a qual a análise sociológica tentaria

explicar a produção científica a partir de si mesma.45 Essa revisão evidenciou que a questão

da interdisciplinaridade não fora muito discutida anteriormente.

As disciplinas são estruturadas em torno de instituições relativamente fáceis de identificar e dotadas de estabilidade. Essas, assim como a maior parte das instituições, produzem e deixam importantes traços escritos que possibilitam sua análise. As disciplinas científicas estão enraizadas em laboratórios, departamentos universitários, revistas, instâncias nacionais e internacionais, congressos e conferências, procedimentos de certificação de competências, sistemas de retribuição, redes formais e oficiais. Discussões sobre a formação de disciplinas científicas focam, invariavelmente, instituições acadêmicas, a organização e a disseminação de treinamento técnico dentro delas, sociedades profissionais e a organização da comunicação científica.

Massoud alerta para os desafios das práticas interdisciplinares sobre as dificuldades de ordem psicológica e organizacional das instituições, as semânticas, as metodológicas e aquelas que resultam do caráter temporário das pesquisas.46 Para Heberlein,47 cinco barreiras

maiores se interpõem ao percurso da interdisciplinaridade: a constatação de uma fraqueza nas disciplinas das ciências da sociedade (conflitos de paradigmas, deficiência de dados e recursos, etc.); a percepção corrente e ilegítima das ciências sociais como “não científicas”; os desencorajamentos institucionais ao engajamento em “aventuras interdisciplinares” (falta de uma estrutura de avaliação, de estímulo, etc.); a onipresença da organização do saber em domínios disciplinares; e o controle do poder pelos non-social-scientists.

A organização e coordenação de um coletivo de pesquisadores que se vinculam, muitas vezes, a equipes ou estruturas institucionais diferentes, sem um princípio de autoridade única; as preocupações; os interesses profissionais e os diferentes status hierárquicos dos implicados

45 Bloor, Knowledge and Social Imagery. 46 Massoud, “Interdisciplinarité”.

são extremamente variados. O planejamento das operações de pesquisa é, então, elemento crucial do trabalho interdisciplinar. A planificação das atividades por meio de uma agenda, a explicitação de etapas – disciplinares e interdisciplinares – parecem, portanto, condições sine qua non para a realização desses estudos, assim como o acompanhamento permanente da metodologia interdisciplinar, a intersecção dos conflitos e a explicitação das controvérsias entre as disciplinas.48

Nos termos do funcionamento da organização da pesquisa e de sua gestão, diversos estudos constatam a centralidade do papel da coordenação na aventura interdisciplinar. Entre outros, poderiam ser resgatados os seguintes aspectos da função de coordenação: o de centralização e finalização da redação do projeto coletivo; e o de formação dos pesquisadores para o trabalho. A análise sistêmica tem uma contribuição fundamental na organização científica da pesquisa interdisciplinar notadamente de caráter operacional, nos conhecidos “esquemas sistêmicos”.49

Podemos elencar uma segunda classe de desafios relativos à comunicação entre pesquisadores de disciplinas diferentes. Existem duas dificuldades centrais na comunicação interdisciplinar: as diferentes compreensões e conceitos que são mobilizados e as diferenças de escala de análise na observação dos fenômenos sociais e naturais, do ponto de vista do tempo e do espaço. Os conceitos científicos são considerados o cerne da metodologia de pesquisa e são, muitas vezes, interpretados como a própria tradução da evolução da racionalidade científica.50 A dificuldade de comunicação em função da questão dos conceitos é, portanto, um problema central das pesquisas interdisciplinares.

Essa dificuldade tem sido enfrentada de duas maneiras: por meio do “empréstimo de termos” próprios de uma disciplina por outra; e por meio do “emprego comum” de um mesmo

48 Zanoni, “Práticas interdisciplinares em grupos consolidados”. 49

Teixeira, “L’interdisciplinarité en acte: les programmes de recherche “Causses-Cévennes” (Piren/CNRS) et “Agriculture-Environnement-Société des Eaux” (SAD/INRA) ”.

termo por várias disciplinas. A pesquisa interdisciplinar tornou-se um imperativo quando os pesquisadores se viram obrigados a representar as vinculações e/ou relações que certas ocorrências ou certas evoluções estabeleciam entre campos diferentes do real, até então abordados por disciplinas distintas. É por essa razão que se pode dizer que a interdisciplinaridade representa a relativização dos campos de conhecimento disciplinares.51

A interdisciplinaridade se apoia na excelência de pesquisadores de diferentes campos disciplinares. Ela não obscurece a identidade científica, nem a função de cada disciplina, na abordagem da realidade. Essa forma de representação da interdisciplinaridade exclui a possibilidade de uma “metadisciplina”, de uma transdisciplinaridade, no seio da qual todas as disciplinas e todos os instrumentos metodológicos se confundiriam. Nesse sentido, cabe questionar em que medida a interdisciplinaridade possui uma metodologia de pesquisa diferente e, se assim for, se ela não deveria exigir critérios de avaliação também diferentes; ou, no mínimo, refletir sobre quais seriam esses critérios.

De imediato, deve-se afirmar a necessidade de empreender estudos para repertoriar esses critérios. Noutras palavras, é preciso realizar um inventário das normas e das regras internas ao campo de pesquisas interdisciplinares, no sentido proposto por Bourdieu.52 Ou seja, será preciso, portanto, realizar, caso a caso, um “estado da arte” de normas e regras internas a cada campo interdisciplinar de pesquisa.53

A identidade disciplinar da História da Ciência é um assunto que, longe de estar resolvido, é, ao contrário, um tópico de debate muito recorrente na atualidade. Sinal da natureza do problema são as múltiplas faces deste campo de pesquisa, localizado na intersecção de, no mínimo, três grandes esferas do conhecimento.54

51

Coimbra, “Considerações sobre a interdisciplinaridade”.

52

Bourdieu, Os Usos Sociais da Ciência: Por uma Sociologia Clínica do Campo Científico.

53 Jollivet, “L’evaluation scientifique : mise à l’epreuve et outil de conception de l’interdisciplinarité”.

54 Alfonso-Goldfarb, org., “Documentos, métodos e identidade em história da ciência: centenário Simão

A primeira dessas esferas é composta pelas várias ciências (exatas, naturais, etc.) com as quais a História da Ciência se relaciona desde seus primórdios como um meta-discurso. Baste lembrar que, originariamente, a História da Ciência foi cultivada pelos próprios cientistas, através de uma reflexão interna sobre a área de sua especialidade. Vale dizer, para se fazer História da Ciência foi, e continua necessário, um domínio profissional dos aspectos teóricos, metodológicos e práticos do objeto que se pretende abordar.

A segunda interface corresponde à filosofia, mais particularmente, à história da filosofia e à filosofia da ciência. Esse ponto tem sido ampla e frutiferamente reconhecido e pode ser sintetizado pela célebre máxima de Imre Lakatos, revisitada por Georges Canguilhem: “a epistemologia, sem a História da Ciência, é vazia; a História da Ciência, sem epistemologia, é cega”.55

Finalmente, a terceira interface é com a própria história. Nesse sentido, deve-se ter sempre em mente que a esfera interna e fortemente epistemológica das análises em História da Ciência marca um diferencial constante entre esta e a história geral.

A identidade da História da Ciência, portanto, é um assunto complexo, devido à proximidade íntima que mantém com suas áreas de interface. É uma ameaça real sua absorção pela epistemologia (como o termo “epistemologia histórica” favorecido pelos autores de língua alemã parece denotar)56, bem como pelas próprias ciências, tal qual aconteceu na época da origem da História da Ciência. Mais recentemente, tem aparecido ainda outra ameaça: a de sua dissolução nas disciplinas sociais ou históricas, como será visto logo a seguir.

Tratando-se a História da Ciência de uma disciplina de interface, ou nos termos de hoje, de um campo legitimamente interdisciplinar por natureza e origem, já que tem seu objeto de

55 Lakatos, “History of Science and Its Rational Reconstructions”, 91; Canguilhem, “L’Objet de l’Histoire des

Sciences”, 11-12.

estudo construído na intersecção das ciências, da epistemologia e da história, cabe perguntar como está representada neste tipo de tabelas. A questão não é meramente retórica, mas aponta diretamente duas séries de problemas formulados nessas questões: em primeiro lugar, como é e como deveria ser medida a produtividade na História da Ciência? Em segundo lugar, como classificar os materiais de pesquisa (documentos, fontes e literatura secundária) relevantes? Como indicado na Introdução do presente estudo, este último é o problema que nos propomos a resolver.

Para ilustrar o problema, voltemos um pouco à localização da “História da Ciência” nas árvores do conhecimento representadas pelas tabelas de área da CAPES e do CNPq.

Como observado na seção anterior, a tabela da CAPES inclui uma Grande Área Multidisciplinar, que seria o lócus natural para uma disciplina de interface tal como a História da Ciência. Essa Grande Área integra uma Área de Avaliação denominada “Interdisciplinar”. No entanto, essa última está subdivida em quatro subáreas: “Meio Ambiente e Agrárias”; “Sociais e Humanidades”; “Engenharia/Tecnologia/Gestão”; “Saúde e Biológicas”. É imediatamente evidente que nenhuma das quatro “subáreas interdisciplinares” acolhe naturalmente um campo de pesquisa na interface entre as ciências ditas “duras” e as ciências humanas.

Nessa mesma tabela da CAPES, a “História das Ciências” está incluída na Grande Área das Ciências Humanas, como uma das especialidades da História. Essa localização não leva em conta a interface da História da Ciência com as ciências que fornecem seus objetos de estudo.

CAPÍTULO 2: AS ÁRVORES DO CONHECIMENTO

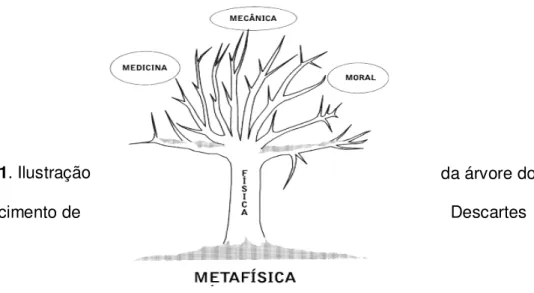

A imagem da “árvore do conhecimento” é explicitamente indicada por René Descartes (1596-1650), que compara o saber a uma árvore “cujas raízes são a Metafísica, o tronco é a Física, e os ramos que saem desse tronco são todas as demais ciências, que se reduzem às três principais, a saber, a Medicina, a Mecânica, e a Moral [...]”57. (Figura 1).

Figura 1. Ilustração da árvore do

conhecimento de Descartes

Desde os primórdios, o ser humano vem criando sistemas de símbolos como instrumentais que lhe permitam entender sua posição e papel no mundo, refletindo sobre suas experiências, buscando interpretá-las, compreendê-las e, desta forma, articular, organizar, sintetizar e universalizar o conhecimento extraído delas58. Nesse sentido, surge a necessidade

de refletir sobre a classificação e a organização do saber registrado nos mais variados suportes, a fim de identificar, selecionar e disponibilizar o patrimônio intelectual da humanidade de um modo organizado e preciso.

57 Descartes, Les Principes de la Philosophie.

A classificação bibliográfica moderna, que será tratada no capítulo seguinte, desponta entre o final do século XIX e começo do século XX e tem como objetivo criar uma fundamentação para uma ação concreta, por exemplo, no que diz respeito à classificação das ciências. Esse projeto é visível nos trabalhos dos teólogos Charles W. Shields (1825-1904) e Robert Flint (1838-1910), assim como nos estudos do respeitado bibliógrafo Ernest C. Richardson (1860-1939). Vejamos, a seguir, as teses desse último.

O objetivo explícito de sua obra Classificação: Teoria e Prática59, publicado em 1901, é fornecer os fundamentos da “ciência da biblioteca”. A parte teórica é abordada no capítulo (“palestra”) 1, intitulado “A Ordem das Ciências”, e a parte prática é apresentada no capítulo 2, “Classificação de Livros”. O elo entre esses capítulos é o pressuposto básico de que as únicas diferenças entre os aspectos teóricos e práticos da classificação residem no fato de que os aspectos práticos requerem uma série de ajustes concretos, enquanto as questões de princípio se aplicam por igual em ambos.

Nesse sentido, Richardson afirma que a ordem das ciências não é senão a ordem das próprias coisas. E não poderia ser de outro modo, porquanto o que define uma ciência é seu objeto (coisa) de estudo. No entanto, o bibliógrafo alerta que, primeiro, a totalidade das coisas inclui não só as coisas presentes, mas também as passadas, a história das coisas. E segundo, que, por serem também coisas, as idéias ocupam um lugar na ordem delas.60

Os princípios que regem a ordem das coisas são: 1) semelhança; 2) complexidade; 3) a vida, como o ápice da complexidade. Desse modo, os grupos mais evidentes de coisas são: 1) as coisas sem vida; 2) as coisas vivas; 3) o ser humano; 4) o super-humano, que define as quatro categorias básicas de ciências de modo correspondente: 1) hilológicas; 2) biológicas; 3) antropológicas; 4) teológicas.

De acordo com Richardson, esse ordenamento é cronológico, lógico, e acompanha crescentemente a complexidade e também segue à ordem de poder.61 Enfatiza, ainda, que a

classificação ou ordem das coisas, e portanto, também das ciências, é natural, e não uma criação humana, o que lhe confere estatuto genuíno de uma ciência62. A classificação das

ciências por Richardson é descrita no Quadro 3.

Quadro 3. Classificação das ciências de Richardson

Ciências hilológicas

Matemática Ciência do número e da posição relativa no espaço num único instante

Física Ciência do movimento ou da mudança de posição

Química Ciência dos átomos e moléculas organizados Astronomia Ciência de massas organizadas; inclui

Geologia Ciências

biológicas Ciência da vida

Botânica Zoologia Antropologia física

Ciências antropológicas

Ciências do ser humano

Psicologia Epistemologia

Estética: artes úteis; belas artes; linguística e literatura

Ética

Sociologia Ciência dos grupos humanos; inclui história

Ciências teológicas

Ciências do super-humano

Cosmologia Cristologia Eclesiologia

Teologia propriamente dita

61 Ibid., 27-30.

Ao contrário, a classificação de livros não é uma ciência, mas uma arte: porque é uma criação humana, e não natural, destinada a uma finalidade humana. Sua coluna vertebral é a ordem das ciências, mas a realização prática requer de julgamentos práticos. A classificação de livros lida com objetos concretos, e não com ideias. Sua finalidade não é obter uma lei científica, mas uma regra de ação; não procura descobrir como as coisas são feitas, mas a formulação de uma norma acerca de como serão feitas.63

Richardson lista, na sequência, os vários critérios utilizados na prática para a classificação de livros, alertando que todos têm algum grau de utilidade: 1) classificação natural ou lógica, isto é, aonde os livros são arranjados em séries de acordo com o grau de similaridade do seu conteúdo; 2) ordem alfabética de autores, que qualifica como totalmente artificial; 3) ordem alfabética de assunto; 4) cronológica, segundo o período coberto; 5) geográfica; 6) segundo o tamanho; 7) segundo a cor; 8) segundo o tipo de encadernação; 9) segundo o grau de ortodoxia ou heterodoxia do conteúdo; 10) segundo o formato (enciclopédias, periódicos, etc.); 11) segundo o valor literário; 12) segundo o interesse; 13) segundo a língua; 14) cronologia da data de publicação ou inclusão no acervo; 15) largura do livro; 16) grossura do livro; 17) peso do livro; 18) fragilidade do livro; 19) valor econômico (rara, etc.).64

Diante dessa multiplicidade de critérios, Richardson interroga como montar um sistema orgânico de classificação. E a resposta que propõe é colocar como princípio fundamental o da semelhança de conteúdos, o que chama de “ordem lógica”, a saber, a ordem das coisas e das ciências, do mais complexo para o mais simples. Sob esse princípio fundamental, os princípios subalternos incluem: 1) ordenamento geográfico (posição das coisas no espaço sem consideração do tempo); 2) ordenamento cronológico por assunto

63 Ibid.

(determinação de uma coisa no espaço em diversos momentos); 3) ordenamento alfabético; 4) língua; 5) cronologia da data de publicação.65

Desse modo, Richardson conclui que a base da classificação de livros é a ordem e a divisão das ciências. Tanto é que afirma que quanto mais próximo da ordem das ciências, melhor e mais duradouro é o sistema de classificação de livros.66

No entanto, cabe perguntar, por que a classificação das ciências deveria ser o princípio norteador da classificação bibliográfica? A resposta mais imediata, ao menos na tradição ocidental, é que esse é um princípio vigente desde a própria origem da ciência ocidental na Grécia antiga. E, precisamente, uma compreensão profunda dos modos como essa divisão do saber foi considerada ao longo da história é a que nos permitirá construir uma classificação adequada para os documentos da História da Ciência.

2.1 Quatro momentos cruciais

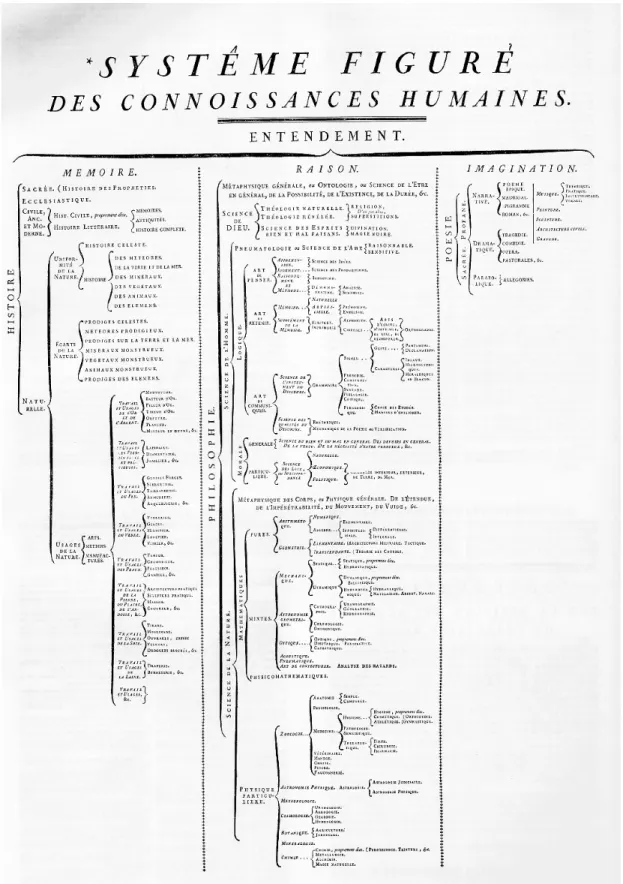

As propostas de divisões do saber são virtualmente infindáveis, sendo objeto de reflexão para filósofos e eruditos pelo menos desde Platão até a atualidade. Nesse contexto, no entanto, podem ser identificados quatro momentos particulares em função de sua influência nesse gênero de debate. Referimo-nos às propostas de Aristóteles (384-322 a.C.), de Francis Bacon (1561-1626), a Encyclopédie (1751 - 1772) e de Auguste Comte (1798-1857).67

Conforme sabemos, o lócus tradicional sobre o qual foram avaliados os campos do conhecimento, levando ao que se conhece como “árvore do saber”, vem de Aristóteles. Para ele, um campo do conhecimento seria definido como ciência somente se tivesse objeto próprio. Por esse motivo, campos como a lógica, a retórica, a poética, entre outros – que

65 Ibid., 65. 66 Ibid., 69.

67 A obra citada de Richardson inclui, como apêndice, uma lista abrangente das diversas tentativas de