Sensibilidade de seis castas brancas da Região

Demarcada do Douro ao oídio da videira

(Erysiphe necator)

Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica

Ana José Martins Basto

Orientadora: Prof. ª Maria Isabel Mendes Guerra Marques Cortez

“As doutrinas apresentadas neste trabalho são

I Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a realizar este trabalho, nomeadamente todos os funcionários da vinha da UTAD. E um agradecimento ainda mais especial à D. Adelaide, à D. Ana e ao Sr. Carlos pela constante disponibilidade, carinho e paciência.

À professora Isabel Cortez, não existem palavras para agradecer a amizade, o carinho, a dedicação, os ensinamentos e a preocupação demonstrada. Sei que poderei contar sempre consigo.

Um grande agradecimento a uma pessoa que sempre me apoiou e incentivou, a minha parceira de todas as horas, Tânia Rafaela.

Uma pessoa que também quero agradecer por esta conquista é o Tiago, foi e será sempre um grande apoio. Obrigada pela ajuda e pelo teu amor.

Também quero agradecer às minhas afilhadas, em especial à Catarina e à Cristiana, que sempre me disponibilizaram abrigo em Vila Real. E claro, a todos os amigos que fiz nestes maravilhosos cinco anos, que me mostraram o que é a amizade verdadeira.

Aos meus amigos fafenses, que espero que sejam para sempre: Ana Duarte, Ana Jorge, Catarina Lopes, Catarina Silva, Ivo e Jorge.

Outras três pessoas importantes nesta conquista foram os meus pais e a minha titi, que sempre me motivaram para que conseguisse alcançar este objetivo. Por isso, o meu muito obrigada!

Por fim, quero agradecer à pessoa que me inspira todos os dias a ser cada vez melhor e que será sempre o meu maior amor, a minha querida irmã Mariana.

II O oídio da videira é uma das principais doenças que afeta a vinha, trazendo graves prejuízos para os pequenos agricultores, que gastam quantias avultadas de dinheiro em fungicidas para combater esta e outras doenças. Sendo a Região Demarcada do Douro, uma das regiões vitícolas mais importantes a nível mundial, é importante saber quais as castas mais sensíveis ao oídio. Neste trabalho foram avaliadas seis castas brancas.

A metodologia aplicada teve por base a avaliação da incidência e severidade da doença em seis castas brancas importantes na RDD, sendo elas o Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão, Malvasia fina e Viosinho. No ano de 2015, foram executadas três avaliações da incidência e da severidade de oídio, nas folhas e nos cachos, para videiras com tratamento fitossanitário e videiras sem tratamento, em estados fenológicos diferentes. No ano de 2016, a avaliação foi feita na maturação, em videiras com tratamentos químicos. Como nesse ano ocorreram condições para ocorrência de infeção de míldio, também foi avaliada a incidência e severidade respetiva nesse período. Analisou-se, ainda, o peso dos cachos, à vindima nos dois anos, e o peso da lenha de poda.

As videiras com tratamentos químicos tiveram menos incidência de oídio, tanto nos cachos como nas folhas em todas as avaliações comparativamente com as videiras não tratadas.

Verificou-se que a casta mais resistente ao oídio foi o Arinto. As castas mais sensíveis foram Cercial, Códega, Esgana-cão e principalmente a Malvasia fina, sendo esta afirmação confirmada em 2016, visto que a Malvasia fina voltou a ser a casta mais sensível ao oídio.

Em 2016, efetuou-se uma avaliação indicativa sobre o comportamento das mesmas castas ao míldio. Verificou-se que o seu aparecimento foi elevado, tendo sido mais sensíveis as castas Cercial, a Códega e a Esgana-cão, enquanto que as menos sensíveis foram a Arinto e a Malvasia fina.

Palavras-chave: Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão, incidência, Malvasia fina, severidade, Viosinho

III The powdery mildew is one of the main diseases that affects vine species, bringing serious losses to small farmers, who are forced to spend great sums of money in fungicides to fight this and other diseases. With the Douro Demarcated Region being one of the most important wine regions in the world, the necessity to unveil the most sensible white varieties to powdery mildew is evident.

The methodology applied was based in the evaluation of incidence and severity of this disease in six important varieties in the Douro region, Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão, Malvasia fina and Viosinho. In 2015, three evaluations of the incidence and severity of powdery mildew, in the leaves and bunches of grapes, in vines with chemical treatment and untreated vines, in different phenological stages were performed. In 2016, the evaluation was performed in the ripening stage, in treated vines. Due to the favourable conditions to the occurrence of downy mildew infections in that year, the incidence and severity of this disease was also evaluated in that period. The weight of grape bunches at the time of harvest and the weight of pruning wood was also analysed.

Overall, powdery mildew was less incident in both grape bunches and leafs of chemically treated vines when compared to untreated vines, in all performed evaluations. It was found that the Arinto is the most resistant variety to this disease. The most sensitive varieties are Cercial and Códega, but mainly Malvasia fina that was the most sensitive variety in both years.

In relation to downy mildew, it was concluded that the occurrence was high in 2016, being Cercial, Códega and Esgana-cão the most sensitive varieties buy opposition to Arinto and Malvasia fina that was the less sensitive.

Key-words: Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão, incidence, Malvasia fina, severity, Viosinho

IV Resumo……….…..……….………..II Abstract………...……….………....III Índice geral………...……….………..…….IV Índice de figuras………...……….………..VII Índice de quadros……...………..IX Lista de abreviaturas…...………..……….………X Capítulo 1 1. Introdução...1 Capítulo 2 2. Revisão bibliográfica...2

2.1. Breve caracterização da Região Demarcada do Douro...2

2.2. Formas de condução e encepamento da vinha na Região Demarcada do Douro ...7

2.3. Vinho branco na RDD...9

2.3.1. As castas brancas na RDD...10

2.4. Algumas das castas brancas utilizadas na RDD...12

2.4.1. Arinto...12 2.4.2. Cercial...13 2.4.3. Códega...14 2.4.4. Esgana-cão...15 2.4.5. Malvasia fina...16 2.4.6. Viosinho...17 2.5. Oídio da videira...18 2.5.1. Classificação...18 2.5.2. Biologia e epidemiologia...19 2.5.3. Sintomatologia...21 2.5.4. Prejuízos...23

V

2.6.1. Classificação...24

2.6.2. Biologia e epidemiologia...25

2.6.3. Sintomatologia...27

2.6.4. Prejuízos...28

2.6.5. Luta contra a doença...29

2.7. Podridão cinzenta...30

2.7.1. Classificação...30

2.7.2. Biologia e epidemiologia...31

2.7.3. Sintomatologia...32

2.7.4. Prejuízos...33

2.7.5. Luta contra a doença...34

Capítulo 3 3. Material e métodos...35

3.1. Localização do trabalho e época de realização...35

3.2. Castas estudadas...35

3.3. Avaliação da incidência e da severidade, em 2015 e em 2016...36

3.4. Tratamentos fitossanitários, em 2015 e em 2016...37

3.5. Avaliação do peso dos cachos e peso da lenha de poda...……….…….39

3.6. Análise estatística dos resultados...40

Capítulo 4 4. Resultados e discussão...41

4.1. Condições meteorológicas...41

4.1.1. Relação entre os fatores climáticos e a ocorrência de oídio e míldio...43

4.2. Incidência e severidade de oídio, em 2015...43

4.2.1. Incidência de oídio nos cachos...44

4.2.2. Severidade de oídio nos cachos...45

4.2.3. Incidência de oídio nas folhas...46

4.2.4. Severidade de oídio nas folhas...48

4.3. Incidência e severidade de oídio, em 2016...51

4.3.1. Incidência de oídio nos cachos e nas folhas, em 2016...51

4.3.2. Severidade de oídio nos cachos e nas folhas, em 2016...51

VI

4.5. Avaliação do peso dos cachos...54

4.6. Avaliação do peso da lenha de poda...55

4.7. Efeito do oídio na queda das folhas das videiras...56

Capítulo 5 5. Conclusões...58

Referências bibliográficas...59

Webgrafia...63

VII

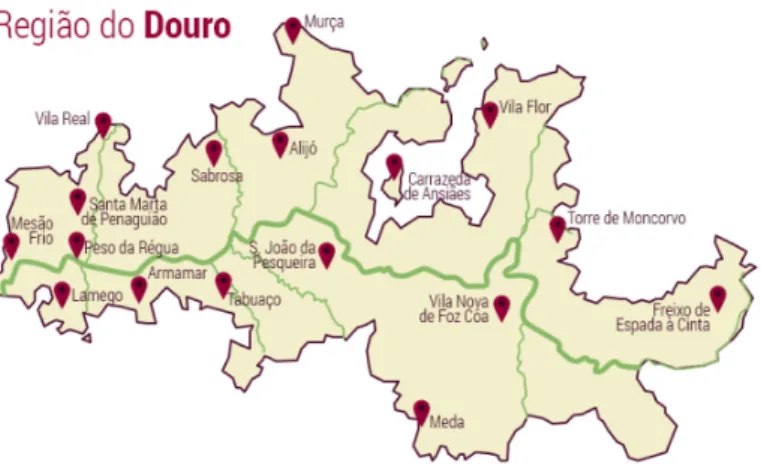

Figura 2 – Localização geográfica das sub-regiões da RDD...3

Figura 3 – Selo de garantia, emitido pelo IVDP...4

Figura 4 – Exemplo de vinha ao alto e vinha em patamares na RDD...8

Figura 5 – Videira da casta Arinto...13

Figura 6 – Videira da casta Cercial...14

Figura 7 – Videira da casta Códega...15

Figura 8 – Videira da casta Esgana-cão...16

Figura 9 – Videira da casta Malvasia fina...17

Figura 10 – Videira da casta Viosinho...18

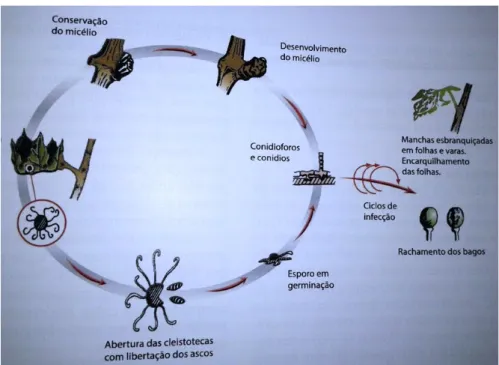

Figura 11 – Ciclo biológico da doença do oídio...20

Figura 12 – Sintomas de oídio, na folha (A) e no cacho (B)...22

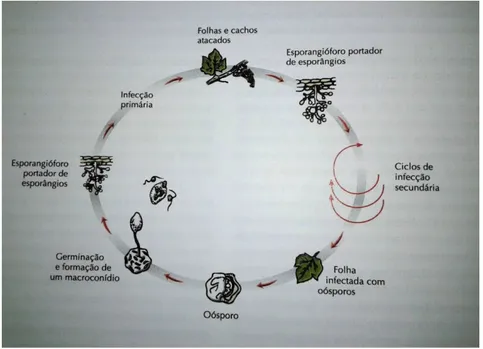

Figura 13 – Ciclo biológico da doença do míldio...26

Figura 14 – “Mancha de óleo” na página superior da folha, sintoma típico do míldio...27

Figura 15 – Ciclo biológico da doença da podridão cinzenta...31

Figura 16 – Sintomas de podridão cinzenta na videira...33

Figura 17 – Vista aérea da vinha da UTAD com a localização das seis castas...36

Figura 18 – Realização dos tratamentos fitossanitários na MF, em 2015...38

Figura 19 – Realização da vindima e registo do peso médio dos cachos...39

Figura 20 – Variação da temperatura (°C) e da precipitação média (mm) em Vila Real, durante os meses de fevereiro a setembro de 2015...41

Figura 21 – Variação da temperatura (°C) e da precipitação média (mm) em Vila Real, durante os meses de fevereiro a setembro de 2016...42

Figura 22 – Incidência de oídio nos cachos sem tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...44

Figura 23 – Incidência de oídio nos cachos com tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...45

Figura 24 – Severidade de oídio nos cachos sem tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...46

Figura 25 – Severidade de oídio nos cachos com tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...46

Figura 26 – Incidência de oídio nas folhas sem tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...47

Figura 27 – Incidência de oídio nas folhas com tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...48

VIII Figura 29 – Severidade de oídio nas folhas com tratamentos químicos em várias castas brancas, em 2015...49 Figura 30 – Incidência de oídio nos cachos e nas folhas com tratamentos químicos, em várias castas brancas, em 2016...51 Figura 31 – Severidade de oídio nos cachos e nas folhas com tratamentos químicos, em várias castas brancas, em 2016...52 Figura 32 – Incidência de míldio nos cachos e nas folhas com tratamentos químicos, em várias castas brancas, em 2016...52 Figura 33 – Severidade de míldio nos cachos e nas folhas com tratamentos químicos, em várias castas brancas, em 2016...53 Figura 34 – Desfolha precoce, nas castas Malvasia fina e Cercial...57

IX Quadro 2 – Produção vinícola declarada na RDD, expressa em mosto, no ano de 2015...12 Quadro 3 – Pulverizações efetuadas na parcela da casta MF, em 2015 para o oídio e o míldio, e substância ativa utilizada...38 Quadro 4 – Pulverizações efetuadas na parcela da casta MF, em 2016 para o oídio e o míldio, e substância ativa utilizada...38 Quadro 5 – Pulverizações efetuadas nas castas Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão e Viosinho, em 2015 para o oídio e o míldio, e substância ativa utilizada...39 Quadro 6 – Pulverizações efetuadas nas castas Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão e Viosinho, em 2016 para o oídio e o míldio, e substância ativa utilizada...39 Quadro 7 – Peso dos cachos das seis castas na vindima de 2015 e de 2016...54 Quadro 8 – Peso da lenha de poda nas seis castas no ano de 2015...55

X °C – graus Celcius

cm – centímetro

DOC – Denominação de Origem Protegida g – grama

h – hora ha – hectare hl – hectolitro

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto kg – kilograma

m – metro mm – milímetro

RDD – Região Demarcada do Douro

1

Capítulo 1 – Introdução

A cultura da vinha ocupa grande parte da região duriense, condicionando não só o rendimento obtido pelos agricultores, mas também toda uma série de atividades, que direta ou indiretamente dela dependem. A videira é afetada por vários patogeneos, cuja a importância pode variar com os anos.

Uma doença endémica da vinha na Região Demarcada do Douro é o oídio. A luta contra esta doença é feita sobretudo com recurso a fungicidas, sendo estes gastos um dos principais custos de manutenção, de forma a garantir a produção e a qualidade das uvas.

Um dos aspetos que poderá ajudar num menor consumo de fungicidas será o conhecimento da sensibilidade das castas ao oídio, de modo a que os agricultores possam optar por castas mais adaptadas à localização das suas parcelas.

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade de seis castas brancas, Arinto, Cercial, Códega, Esgana-cão, Malvasia fina e Viosinho ao oídio da videira, tendo-se determinado a incidência e severidade desta doença em três estados fenológicos diferentes. O peso dos cachos à vindima e o peso da lenha de poda também foram elementos de análise.

Como em 2016 foi um ano com elevada ocorrência de míldio, analisou-se só a título indicativo o comportamento das mesmas castas ao míldio.

2

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica

2.1. Breve caracterização da Região Demarcada do Douro

A Região Demarcada do Douro (RDD), representada geograficamente na figura 1, surgiu no ano de 1756 com o objetivo de regularizar a produção do vinho do Porto. Designa-se como sendo a primeira região vinícola mundial a ser definida. Hoje em dia a Região Demarcada do Douro possui a Denominação de Origem Controlada dos vinhos do Porto e Douro, sendo ainda considerada Património Mundial da Humanidade pela UNESCO desde dezembro de 2001 (Anónimo, 2008; Gomes et al., 2015).

Esta região situa-se no interior norte de Portugal, mais propriamente na bacia hidrográfica do rio Douro, rodeada por uma grande cadeia montanhosa que contribui para características geográficas e climatéricas muito particulares, formando uma paisagem caracterizada por terraços com vinha rodeados por oliveiras e amendoeiras, originando um mosaico único com várias tonalidades de verde durante a primavera, sendo o vale do rio Douro a sua espinha dorsal. Esta região está em constante evolução, oferecendo um habitat natural para diversos organismos (Aguiar et al., 2004; IVDP, 2012).

Segundo o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), existe produção de vinho nesta região há aproximadamente 2000 anos, desafiando a gravidade nas encostas íngremes ao longo das margens do rio e os seus afluentes. Possui uma área total de cerca de 250 000 hectares entre Barqueiros e Barca d’Alva, havendo cerca de 45 000 hectares ocupados por área vinhateira. Esta área encontra-se dividida em três sub-regiões que se sucedem de E para W e se designam por: Douro Superior, Cima Corgo e

3

Baixo Corgo (figura 2). Estas três sub-regiões distinguem-se facilmente devido aos seus microclimas e caracterização geográfica, bem como os fatores socioeconómicos, que conduzem a um número dificilmente definível de “terroirs” e consequentemente com potenciais vitivinícolas distintos. Esta distinção deve-se ao facto das castas e das condições culturais serem bastante diferenciadas tendo como consequência a produção de vinhos com características muito diferentes (IVDP, 2012).

A RDD possui uma baixa densidade populacional, cerca de 236 786 habitantes, de acordo com os CENSOS de 2011 (Gomes et al., 2015). Aproximadamente 30 000 habitantes dedicam-se à viticultura, sendo os pequenos agricultores os de maior peso na produção de vinho do Porto e de vinhos com denominação Douro. A maioria das parcelas é de pequena dimensão, tendo em média pelo menos 0,5 hectare. As grandes vinhas localizam-se sobretudo no Douro Superior (IVDP, 2012).

Para potenciar ainda mais esta região tão distinta, foi criado em 1948 um método de zonagem para a classificação das várias parcelas, intitulado como Método de Pontuação Moreira da Fonseca. Este método tem em conta doze parâmetros, entre os quais características do solo (exemplo: grau de pedregosidade), condições culturais (exemplo: castas) e mesoclima (exemplo: exposição), sendo no final atribuída uma pontuação que irá corresponder a seis níveis de qualidade potencial do vinho daí resultante. Esta pontuação é conferida anualmente (Magalhães, 2012).

Existe regulamentação em termos legais para a produção de vinho nesta região do país, exemplo disso é o decreto-lei nº 254/98, de 11 de agosto de 1998 e a Portaria

Figura 2 – Localização geográfica das sub-regiões da RDD (Fonte: https://www.infovinho.com

4

nº413/2001 de 18 de abril de 2001 que regulamentam a produção de vinho do Porto e vinhos com denominação Douro. Por exemplo, um desses artigos refere que a densidade de plantação deve ultrapassar as 4000 videiras por hectare, enquanto outro artigo decreta que a rega só deve ser utilizada na vinha na RDD em casos extremos (IVDP, 2016).

Coerentemente nem todo o vinho produzido nesta região pode ser rotulado como vinho do Porto. O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) estabelece, anualmente, a quantidade de vinho do Porto a beneficiar, tratando-se da entidade certificadora dos produtos vitivinícolas com “Denominação de Origem” e “Indicação Geográfica” desta região, tais como a DOP Porto e a DOP Douro. Os produtos comercializados com estas denominações têm que exibir nas garrafas o respetivo selo de garantia, emitido pelo IVDP (figura 3). Para esta decisão pesam essencialmente fatores economicistas, ou seja, procura-se um equilíbrio entre a oferta e a procura, interna e/ou externa. O IVDP também é responsável pela fixação de preços mínimos de comercialização de uvas e de vinho, gerindo todos os processos legais e necessários desde produção e comercialização do vinho (Almeida, 2011; Magalhães, 2015).

Só é possível a existência de vinha na RDD devido à determinação do Homem que conseguiu adaptar a vinha a condições de cultivo e climatéricas tão desfavoráveis, nomeadamente os grandes declives e a falta de água. Como solução, a vinha foi plantada em patamares e socalcos ao longo do rio Douro, o que confere uma paisagem única e de uma beleza inigualável (Aguiar et al., 2004; Anónimo, 2008). Todos os fatores, referidos anteriormente, tornam o vinho do Porto um enorme marco simbólico e

Figura 3 – Selo de garantia, emitido pelo IVDP (Fonte:

5

histórico desta região, sendo o maior símbolo da RDD e comercializado em todo o mundo com grande reconhecimento e valor no mercado. Existem, ainda, diversos tipos de vinho do Porto, consoante o processo de envelhecimento e armazenamento (Aguiar, et al., 2004; Fernandes et al., 2015).

O vinho do Porto possuindo características únicas nomeadamente contém bastantes compostos aromáticos, é produzido em condições muito específicas, existindo a paragem de fermentação do mosto após a adição de aguardente vínica (Costa et al., 2007).

Como foi acima referido, o vinho do Porto é a maior representação física de Portugal, espalhada pelo mundo, tornando-se no produto chave da economia nacional (Almeida, 2011).

Em termos genéricos a RDD produz maioritariamente vinho do Porto (cerca de 45% da produção), existindo também a produção de vinhos com a denominação Douro, dos quais 78% provém de castas tintas e 22% de castas brancas, sendo a maior parte de castas autóctones da região e/ou de Portugal. A produção média anual na RDD é de 1.474.231 hl (uma média de 37,23 hl / ha), representando cerca de 23% da produção de vinho nacional (Gomes et al., 2015). Os principais consumidores são França, Portugal e Reino Unido (Jones, 2013).

Os produtores vitícolas da RDD têm vindo a diferenciar os seus vinhos direcionando-se para nichos de mercado específicos, apostando essencialmente na sua divulgação através dos meios de comunicação social e eventos gastronómicos, tornando-se cada vez mais conhecidos e prestigiados (Caldas & Rebelo, 2013). Estes produtores apostam em diversas estratégias de marketing, tais como, usar o conceito de “terroir” como ponto diferenciador para a divulgação dos vinhos com denominação Douro. Com todas estas estratégias de divulgação, vêm conseguindo alcançar o seu objetivo, visto que em menos de uma década estes vinhos ganharam espaço e fama quer nacional, quer internacional (Gomes et al., 2015). Uma prova disso são os inúmeros prémios arrecadados, sendo a maior parte medalhas de ouro, em diversos concursos da área. No ano de 2016, esta região conseguiu um feito histórico, atingiu 500 milhões de euros em vendas de vinhos produzidos na RDD, confirmando a sua importância nas exportações nacionais e consequentemente na economia (Ramos, 2016).

Os recursos naturais e culturais existentes na Região Demarcada do Douro potenciam fortemente o turismo, visto que um dos fatores que atrai maior número de

6

turistas é o fato da região ser Património Mundial da Humanidade pela UNESCO (Guedes & Jiménez, 2015).

No setor do turismo, como é o caso da RDD é essencial o “feedback” positivo por parte dos visitantes, relativamente à experiência vivenciada. Quando se visita a região duriense, além do prestigiado vinho do Porto, espera-se uma experiência que envolva toda a tradição da região, tal como a vivência das práticas culturais, gastronómicas e turísticas. Como resultado disto os turistas não se limitam a beber o vinho do Porto e os vinhos com denominação Douro, mas também consomem todas as experiências relacionadas com a região, podendo ter como consequência a recomendação a familiares e amigos, aumentando o turismo na região (Cruz & Fernandes, 2016; Gomes et al., 2015).

Considerando as receitas do turismo entre os anos de 2010 a 2012, os estabelecimentos hoteleiros durienses tiveram um lucro superior a 8 milhões de euros (Gomes et al., 2015).

Tudo isto comprova que a Região Demarcada do Douro é uma excelente oportunidade de negócio. A sua paisagem característica atrai cada vez mais turistas, onde se pode fazer inúmeras atividades tais como passeios de barco no rio Douro, apanhar o comboio no Pinhão, instalar-se numa casa de turismo rural, visitar as quintas e fazer provas de vinho. Experiência de como fazer as vindimas ou integrar-se noutras práticas culturais, são possíveis. O vinho do Porto aliado a todo este potencial turístico, permite o aumento do capital financeiro e a promoção da região, consequentemente.

O clima na RDD é tipicamente mediterrânico, ou seja, invernos muito frios e verões muito quentes e secos, não existindo a influência de ventos húmidos de oeste, devido às serras do Marão e do Montemuro. Ou seja, a oeste o clima tem influência marítima, e a precipitação varia entre os 1200 mm a 2500 mm, sendo que a temperatura anual é amena (11°C a 15°C), enquanto que o setor oriental possui uma temperatura média anual mais elevada e menor precipitação (400 mm a 1200 mm) (Almeida et al., 2007; IVDP, 2012). Também, devido à sua geografia, a região usufrui de um elevado número de horas de sol durante o ano (mais de 2100 h/ano), sendo o Douro Superior a sub-região com maior exposição à radiação solar (Almeida, 2011).

Como já foi referido acima, a pluviosidade é baixa, os meses com maior precipitação são dezembro e janeiro e os meses com menor são julho e agosto. A videira sofre muito com esta alta irregularidade na precipitação associada a uma evapotranspiração elevada durante o verão, tendo consequências no seu

7

desenvolvimento, influenciando a quantidade e a qualidade da uvas na altura da vindima (Sotés, 2001).

Foi graças à erosão feita pelo rio Douro e os seus afluentes que houve o aparecimento de vinha plantada num solo seco e pobre, que por esse motivo origina mostos com elevado teor de açúcar e muito incorporados (Almeida, 2011).

Os solos das vinhas desta região são de origem xistosa, com texturas do tipo franco-arenoso, franco-limoso ou limoso, tendo pH ácido e baixo teor de matéria orgânica. As perdas de água nestes solos diminuem graças à elevada pedregosidade à superfície (Almeida et al., 2007; Magalhães, 2015).

Os dados do clima e do solo são de extrema importância para se saber se uma casta está adaptada a essa região vinícola, o que vai permitir uma maturação favorável dos mostos, aumentando a qualidade do vinho. Se houver alterações climáticas na região, consequentemente, isto irá influenciar a videira e o vinho produzido, devido aos extremos de temperaturas e a fenómenos meteorológicos, tais como, geadas, seca, granizo e precipitação intensa (Jones, 2013).

2.2. Formas de condução e encepamento da vinha na Região Demarcada do Douro

Como a RDD possui um terreno bastante acidentado foi necessário arranjar soluções que permitissem a instalação de videiras. Hoje em dia, as armações no terreno adotadas são os patamares largos horizontais com talude em terra suportados por muros de pedras de xisto (com largura superior a 2,5 m com duas ou mais linhas de videiras ou patamares mais estreitos onde é plantada uma única linha de videiras) e também vinha ao alto (vinhas com os bardos dispostos segundo as linhas de maior declive) (figura 4) (Magalhães, 2012).

Estas novas armações dos terrenos permitiram uma maior rentabilidade da vinha, dado que foi possível mecanizar algumas operações culturais e chegar a um equilíbrio entre a produtividade e a qualidade das uvas, diminuindo o custo com a mão-de-obra. A mecanização nesta área é possível graças à utilização de tratores vinhateiros de bitola estreita entre os bardos (igual ou inferior a 1 m) (Magalhães, 2012). Quando a inclinação da parcela ultrapassa os 40%, deixa de ser possível a mecanização (Gomes et al., 2015).

8

As formas de condução mais utilizadas são cordão unilateral ou bilateral, dado que as condições meteorológicas na RDD não proporcionam formas de condução com elevada expressão vegetativa, sendo que a carga média da videira raramente ultrapassa os 12 gomos por videira. Estas formas de condução facilitam a poda, reduzindo o tempo de trabalho por videira.

As novas formas de condução têm como consequência uma maior altura da parede vegetativa, um aumento da transpiração, e inevitavelmente terá de haver rega gota-a-gota nos períodos de maior calor, principalmente no Douro Superior, onde a precipitação é menor. Por esse motivo, a rega na vinha está autorizada na sub-região do Douro Superior e parte do Cima Corgo para evitar o emurchecimento ou queima dos bagos, mantendo a produtividade das videiras e a qualidade dos vinhos resultantes (Magalhães, 2012).

Em relação à densidade de plantação para esta região existe o Decreto-lei nº173/2009 de 3 de agosto que define que na RDD deve haver pelo menos 4000 videiras por hectare, pois é o valor mínimo de densidade de plantação, salvo raras exceções. Na vinha ao alto já não há problema de limitação do número mínimo de videiras, regra geral o número de videiras por hectare supera as 4000.

A densidade de plantação da vinha torna-se num fator muito importante, visto que se a densidade for elevada, o solo disponível para cada videira vai diminuir, o que pode influenciar o vigor, a produtividade da planta e a qualidade dos respetivos vinhos, e também por questões mais práticas como as operações culturais.

Figura 4 – Exemplo de vinha ao alto e vinha em patamares na RDD (Fonte:

9

Os porta-enxertos mais utilizados na região são 99R, 110R, 1103P e o 196-17, todos estes porta-enxertos adaptam-se aos solos durienses, ou seja, solos pobres e com pouca disponibilidade hídrica (Magalhães, 2015).

Tanto nesta região, como nas outras regiões, segundo as normas diretivas é obrigatório que os porta-enxertos a serem utilizados possuam passaporte fitossanitário. A escolha do porta-enxerto deve ter em conta as características do solo, clima da região e a compatibilidade com a casta a plantar.

Na RDD opta-se por manter um coberto vegetal na vinha, trazendo inúmeras vantagens, tais como proteção contra erosão, melhoria da fertilidade e estrutura do solo, aumento da biodiversidade do solo e redução da evapotranspiração, conservando a água no solo.

As intervenções em verde são de extrema importância para manter a área foliar da videira equilibrada, por causa da penetração da luz, e dos tratamentos fitossanitários, ajudando também ao controlo do vigor e da produtividade. Das várias operações em verde executadas na RDD destaca-se o desladroamento, a desponta e a desfolha (Magalhães, 2012).

Nos dias que correm o encepamento (castas e suas percentagens relativas), na RDD é caraterizado por um número reduzido de castas e com elevado potencial qualitativo, ocupando as condições que lhe são mais favoráveis, tais como a altitude e a exposição, para haver uma produção de vinho de qualidade superior (Magalhães, 2015).

Em relação à escolha de um encepamento para esta região deve-se ter em conta em primeiro lugar as castas autorizadas ou recomendadas para a produção de vinho do Porto DOC (Decreto-lei nº254/1998) e DOC Douro (Decreto-lei nº190/2001). Para saber quais as castas melhores adaptadas a cada sub-região da RDD a fim de obter uma produção de qualidade, é essencial fazer uma zonagem do encepamento no terreno para cada situação específica.

Para implantar as castas autorizadas ou recomendadas nesta região, é necessário um estudo de modo a perceber se estas se adaptam ao meio em questão, tal como altitude, declive, exposição solar, fertilidade do solo e a resistência a pragas e doenças (Magalhães, 2012).

2.3. Vinho branco na RDD

Os vinhos brancos são produzidos exclusivamente por fermentação de sumo de uva, podendo ser elaborados através de maceração pelicular, isto é, um contacto do

10

mosto com as peles das uvas, antes da fermentação, para haver uma maior concentração aromática. Esta relação das uvas com o mosto antes da fermentação vai influenciar bastante as características do vinho (Castro et al., 2011).

O vinho resultante deste processo de fermentação tem um aspeto translúcido, cor dourada e um sabor frutado e suave, e regra geral, o teor alcoólico ronda os 11% a 12% (Castro et al., 2011).

Os vinhos brancos caracterizam-se essencialmente por serem suaves e aromáticos, apresentando notas florais e frutadas, com alguma acidez, e ligeiramente alcoólicos. A região do país onde os vinhos brancos melhor demonstram estas características é a região dos Vinhos Verdes (Castro et al., 2011).

Caso o vinho branco possua boa estrutura e intensidade aromática, a sua fermentação e/ou estágio poderá ocorrer em madeira de carvalho, transformando-se num vinho mais denso, enriquecido, com um ligeiro travo a madeira, e de cor dourada, com aromas mais intensos, denominando-se vinhos brancos de guarda ou vinhos de reserva (Castro et al., 2011).

2.3.1. As castas brancas na RDD

A viticultura praticada na RDD é designada “de montanha”, devido à sua orografia acidentada e aos declives naturais. As plantações são feitas respeitando a inclinação do terreno e a mecanização é, por vezes, quase impossível, devido ao difícil acesso às videiras, bem como a elevada inclinação das parcelas. A solução é recorrer a mão-de-obra, o que eleva bastante os custos de produção, principalmente nas duas principais operações, a poda e a vindima (IVDP, 2012).

Para escolher as castas melhor adaptadas a cada local específico da RDD, é necessário conhecer a exposição da vinha, o declive, a altitude e a sub-região. Tratando--se de uma região vitícola com alta variabilidade de temperatura e precipitação, vai influenciar o comportamento fisiológico, vegetativo e produtivo da videira e consequentemente a quantidade e a qualidade dos respetivos vinhos, logo é essencial conhecer o comportamento agronómico de cada casta, para saber como a casta se vai comportar à alteração de alguns dos fatores referidos. É de extrema importância uma avaliação física (orográfica, litológica e pedológica) e climática da região, para distribuir nas futuras plantações as castas melhores adaptadas (IVDP, 2012).

11

Assim, devido aos diferentes microclimas existentes, é possível observar na RDD uma grande variedade de castas, o que faz realçar o potencial vitícola desta região (IVDP, 2012).

As castas brancas que mais predominam são a Malvasia fina, Viosinho, Arinto, Donzelinho branco, Rabigato e Gouveio (IVDP, 2012).

Como se trata de uma região demarcada, o encepamento está regulamentado através de Decreto-lei, onde são mencionado as castas brancas autorizadas para obter a classificação DOC Douro (quadro 1) (IVDP, 2012).

Quadro 1 – Castas brancas autorizadas na RDD para a produção de DOC Douro (Fonte: Decreto-lei

nº190/2001).

As castas brancas na Região Demarcada do Douro têm bastante importância, pois para produzir vinhos de elite é necessário utilizar as melhores massas vínicas. Como o mercado dos vinhos tem tendência a preferir os vinhos tintos, é

Castas brancas autorizadas para a produção de DOC Douro

Alicante branco Malvasia rei

Alvarelhão branco Moscatel

Arinto Moscatel galego branco

Avesso Mourisco branco

Batoca Pé-comprido

Bical Pinheira-branca

Branco especial Praça

Branco guimarães Rabigato

Caramela Rabigato franco

Carrega branco Rabigato moreno

Cercial Ramo-de-ovelha

Chasselás Ratinho

Códega do larinho Samarrinho

Diagalves Sarigo

Dona-branca Semillon

Donzelinho branco Síria

Esgana-cão Tália

Estreito-macio Tamarez

Fernão-pires Terrantêz

Folgazão Touriga branca

Gouveio Trigueira

Gouveio-estimado Valente

Gouveio-real Verdial branco

Jampal Viosinho

Malvasia fina Vital

12

importante gerar vinhos brancos de qualidade, aumentando a competitividade deste mercado.

O vinho branco tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, principalmente jovens e mulheres, visto ser o tipo de vinho eleito para a iniciação no mundo dos vinhos e dos licores, uma prova dessa crescente procura é o aumento da produção do mesmo, neste caso apenas para a RDD (quadro 2).

Quadro 2 – Produção vinícola declarada na RDD, expressa em mosto, no ano de 2015 (Fonte: INE,

2016).

2.4. Algumas das castas brancas utilizadas na RDD 2.4.1. Arinto

O Arinto é uma casta bastante versátil, possuindo a sinonímia de Pedernã na região dos Vinhos Verdes (Castro et al., 2011). Esta casta tem origem autóctone e está espalhada um pouco por todo o país devido à sua versatilidade, mostrando-se compatível com porta-enxertos tradicionais (Club, 2015).

Morfologicamente, esta casta caracteriza-se por folhas grandes, cor verde-claro, com margem pentagonal, cinco lóbulos, com dentes curtos e convexos e o seio peciolar fechado em V (figura 5). O pâmpano tem grande vigor, e possui estrias avermelhadas na face dorsal dos nós e entrenós. O cacho é compacto, grande e com o pedúnculo de comprimento médio, sendo o bago pequeno, uniforme, verde-amarelado, película medianamente espessa e com polpa mole e suculenta (Antunes et al., 2011; VCR, 2014).

O Arinto é considerado uma excelente casta, apresentando um elevado vigor e porte ereto (Antunes et al., 2011; VCR, 2014).

Nesta casta, o abrolhamento e a maturação ocorrem tardiamente, tornando-a mais suscetível ao aparecimento de doenças, demonstrando sensibilidade ao míldio, oídio, botritis e escoriose (Antunes et al., 2011; VCR, 2014).

Qualidade Vinho branco (hl)

Produção total 302 113

Vinho licoroso com DOP 131 622

Vinho com DOP 120 507

13

Regra geral, esta casta dá origem a vinhos com grande potencial enológico, sendo vinhos que possuem elevada acidez, teor médio de açúcar, um toque refrescante e aromático, graças aos aromas suaves que incorporam, tais como maçã verde, lima e limão. A sua acidez torna propícia a sua utilização em vinhos espumosos. Os vinhos desta casta devem ser bebidos novos, mas podem ser envelhecidos, mantendo as suas características e produzindo um vinho de qualidade (Antunes et al., 2011; Castro et al., 2011; Club, 2015; VCR, 2014).

2.4.2. Cercial

A casta Cercial resulta do cruzamento entre a Malvasia fina e o Esgana-cão (=Sercial). O Cercial encontra-se essencialmente nas regiões do Dão e na RDD, sendo bastante produtiva (Antunes et al., 2011).

Ampelograficamente, esta casta caracteriza-se por folha mediana, verde, pentagonal (figura 6), com cinco lóbulos, e dentes médios retilíneos e convexos, tendo o seio peciolar fechado com base em V, assim como os seios laterais. O pâmpano é semi-ereto possuindo estrias avermelhadas com gomos verdes. Em relação ao cacho, este é médio, cilindro-cónico, com compacidade elevada e com o pedúnculo de comprimento longo. O bago é médio e verde-amarelado, com uma película espessa, e polpa de consistência mole (Antunes et al., 2011; Castro et al., 2011).

14

O vigor da casta Cercial é médio, o seu abrolhamento é precoce, e a sua maturação é tardia (Antunes et al., 2011; Castro et al., 2011).

Esta casta é muito sensível ao míldio, sensível ao oídio e à botritis (Antunes et al., 2011).

Os vinhos que origina normalmente têm uma acidez e um teor de álcool provável médios, sendo de cor amarelada cítrica, com aroma intenso e fresco, bastante frutado (Abade et al., 2007; Castro et al., 2011).

2.4.3. Códega

Códega é uma casta antiga, distribuindo-se dentro de uma faixa de norte a sul de Portugal, junto à raia espanhola (Abade et al., 2007).

Morfologicamente, esta casta tem a folha verde clara (figura 7), tamanho médio/grande, pentagonal com cinco lóbulos. O seio peciolar tem forma em V, e os dentes da folha possuem tamanho médio. Os seus pâmpanos caracterizam-se por terem as extremidades achatadas e abertas.

Os cachos são grandes e compactos, de cor amarelada. Os bagos são de tamanho médio e arredondados, a película é medianamente espessa, e a polpa mole e suculenta (Abade et al., 2007).

Em relação ao potencial vegetativo, é uma casta com vigor e produtividade média. Regra geral, a sua época de maturação é média (Abade et al., 2007).

15

A doença em que é mais sensível é o míldio, em contrapartida é menos sensível ao oídio bem como à botritis (Abade et al., 2007).

Os vinhos produzidos a partir da casta Códega são vinhos aromáticos, com aromas intensos e frutados, possuem baixa acidez e médio teor de álcool. Esses aromas intensos devem-se às notas perfumadas a fruta cítrica e algumas sugestões de pêssego, melão e flores silvestres (Abade et al., 2007).

2.4.4. Esgana-cão

A sinonímia da casta Esgana-cão é Sercial. A região onde esta casta se encontra em maior área é no Minho (Antunes et al., 2011).

A nível ampelográfico esta casta possui uma folha de tamanho médio, forma pentagonal, com cinco lóbulos ligeiramente sobrepostos, dentes médios e convexos (figura 8). O cacho é médio, compacto, cónico-alado e com o pedúnculo de comprimento médio. Os bagos são médios, cor verde-amarelado, polpa mole e película de espessura média (Antunes et al., 2011; Castro et al., 2011).

O abrolhamento é médio, a maturação é tardia, o vigor é elevado e o porte é semi-ereto, sendo a produção média (Antunes et al., 2011).

Possui sensibilidade média ao míldio e à escoriose, sendo mais elevada para o oídio e para a botritis (Antunes et al., 2011).

16

Os vinhos resultantes possuem acidez e teor de álcool elevado, e tonalidade esverdeada. Apresentam boa capacidade de envelhecimento e para a produção de vinho elementar. Este vinho exibe amoras a frutos verdes e notas minerais, produzindo um vinho de excelente qualidade (Antunes et al., 2011).

2.4.5. Malvasia fina

A localização característica da casta Malvasia fina é no interior norte de Portugal (Club, 2015).

Das informações recolhidas, esta casta caracteriza-se por possuir folha média, verde, de formato pentagonal, com cinco lóbulos e os dentes são médios e retos (figura 9). O seio peciolar possui lóbulos ligeiramente sobrepostos com base em V, e os seios laterais são fechados em forma de U.

O cacho apresenta tamanho médio, cónico alado, sendo medianamente compacto e com o pedúnculo de comprimento médio. O bago é verde-amarelado, como é característico das castas brancas, a película é medianamente espessa, e a polpa é mole (Antunes et al., 2011; Castro et al., 2011; VCR, 2014).

Em relação ao vigor, é médio a elevado, e possui porte ereto. O abrolhamento e a maturação são médios (Antunes et al., 2011; VCR, 2014).

A casta Malvasia fina é bastante sensível ao oídio, míldio e botritis (Antunes et al., 2011).

17

Os vinhos com origem nesta casta são pouco intensos, frescos e poderão ter notas de melaço, ou então noz moscada e cera de abelha, podendo apresentar aromas frutados ou florais. Quando a vindima é precoce, as uvas provenientes da casta Malvasia fina poderão ser utilizadas para vinhos espumantes (Abade et al., 2007; Club, 2015).

2.4.6. Viosinho

De origem transmontana, e com baixa produtividade, a casta Viosinho foi sobrevivendo aqui e ali nas vinhas velhas de vinho branco, na RDD. Com a entrada de novos enólogos na região, aperceberam-se das propriedades extraordinárias do Viosinho, quer como componente nos lotes de vinho do Porto, quer nos vinhos com denominação Douro (Castro et al., 2011; Club, 2015).

Ampelograficamente, esta casta caracteriza-se por possuir uma folha adulta pequena, verde, pentagonal, com três a cinco lóbulos, dentes médios, convexos (figura 10), seio peciolar pouco aberto, tendo os seios laterais uma maior abertura. No que diz respeito à morfologia do cacho é de tamanho pequeno, de forma cónica, com compacidade média e pedúnculo médio. O bago é pequeno, uniforme, de cor verde-amarelada, com película de espessura média, polpa mole e suculenta (Antunes et al., 2011; VCR, 2014).

Normalmente a produtividade desta casta é baixa, apresentando um vigor médio e um porte semi-ereto (Antunes et al., 2011).

18

A casta Viosinho tem uma época de abrolhamento e de maturação precoce (VCR, 2014).

Esta casta é muito sensível ao oídio e à botritis, sendo também, moderadamente, sensível ao míldio (Antunes et al., 2011).

Enologicamente, os vinhos provenientes da casta Viosinho caracterizam-se como frescos, equilibrados, aromáticos e perfumados, fazendo lembrar camomila e ameixa. Os vinhos desta casta conseguem arranjar um equilíbrio entre o açúcar e a acidez, sendo incorporados, e ricos em álcool e com boa capacidade de envelhecimento. Podem ser usados em vinhos de lote, com castas mais ácidas, visto que os vinhos provenientes desta casta não têm essa característica (Castro et al., 2011; Club, 2015).

2.5. Oídio da videira 2.5.1. Classificação

O oídio é um fungo que está muito presente na Região Demarcada do Douro, sendo a principal doença da região. É causado pelo fungo ascomiceta e ectoparasita obrigatório Erysiphe necator (anteriormente designado por Uncinula necator) (Mátyas et al., 2013).

19

Este fungo pertence ao reino Fungi, à divisão Ascomycota, à ordem Erysiphales e à família Erysiphaceae (Bugaret et al., 2012). Trata-se de um ectoparasita obrigatório, que se desenvolve no exterior da planta.

2.5.2. Biologia e epidemiologia

Este fungo passa o inverno sob a sua forma sexuada, isto é, ascósporos dentro de uma estrutura, a cleistoteca. Esta hibernação ocorre fundamentalmente no tronco ou na cepa da videira (Cortez et al., 2014). As cleistotecas são fonte de inóculo primário, estando presentes em folhas, cepa ou bagos. A sua dispersão ocorre através da chuva e do vento (Cadle-Davidson et al., 2012).

Este fungo tem a capacidade de se desenvolver em todos os órgãos verdes da videira (folhas, caules, inflorescências e bagos). Podendo as cleistotecas serem formadas em todos os órgãos infetados pelo oídio (Borghese et al., 2014; Bugaret et al., 2012).

Para que a infeção do oídio aconteça é necessário que existam três elementos essenciais, são eles a presença do agente patogénico, o hospedeiro suscetível e as condições ambientais favoráveis, ou seja, é quando ocorre o denominado “triângulo da doença”. As mudanças climáticas são um fator importante, visto que podem alterar o ciclo de vida, quer do agente patogénico, quer do hospedeiro, mudando assim a taxa de incidência da doença (Caffarra et al., 2012).

A doença manifesta-se na primavera quando os ascósporos são libertados das cleistotecas, porque a temperatura acima dos 10°C e a precipitação, assim o permitem. No entanto, os ascósporos podem hibernar durante mais algum tempo e só serem libertados durante épocas mais chuvosas (Cadle-Davidson et al., 2012).

A temperatura é um fator que influencia muito este fungo, dado que é responsável pelo número de ciclos de doença (figura 11) que possam existir. O período de tempo entre a chegada dos esporos à superfície da planta e a esporulação da colónia daí resultante varia com a temperatura. Por exemplo, este período é curto quando as temperaturas variam na faixa dos 20°C aos 28°C, consequentemente a quantidade de inóculo produzida para os ciclos de doença posteriores é maior, logo o potencial de doença aumenta (Caffarra et al., 2012).

Sendo a temperatura um fator determinante para que o ciclo do oídio ocorra, é de realçar que, regra geral, a temperatura mínima para que haja esporulação é 20°C e a temperatura máxima é 30°C. Sendo que o desenvolvimento dos conídios (inóculo

20

secundário do oídio) pára quando a temperatura chega aos 35°C. O intervalo de temperatura perfeito para o desenvolvimento dos conídios e posterior infeção pelo oídio será entre os 23°C e os 27°C (Cadle-Davidson et al., 2012; Magalhães, 2015; Bugaret et al., 2012).

É possível que o oídio sobreviva a temperaturas do ar, acima dos 35°C, uma vez que podem existir folhas infetadas na parte interior da videira, sujeitas a sombreamento e expostas a temperaturas mais baixas (Cadle-Davidson et al., 2012).

Como as folhas são normalmente os primeiros órgãos infetados com o oídio, vão servir de fontes de inóculo para posteriores infeções, nas inflorescências e nos frutos (Bailey et al., 2008).

O vento é um dos principais responsáveis pela disseminação do oídio, pois dispersa os conídios pelo ar, aumentando a área de possível infeção (Bacon et al., 2009). Os conídios, ou seja, as frutificações do micélio, são a forma assexuada do fungo, responsáveis pelas infeções secundárias, podendo servir de forma de hibernação do mesmo (Bugaret et al., 2012). Quando há a esporulação do micélio dá origem aos conidióforos, que possuem três a cinco conídios (Magalhães, 2015).

Os fatores que mais influenciam positivamente o surgimento das infeções secundárias, no verão, são a humidade do ar elevada, porque permite a germinação dos conídios, e a baixa precipitação, pois ajuda também nessa germinação (Caffarra et al., 2012).

21

O fungo responsável pelo oídio cresce exponencialmente, para um dado valor de temperatura e quando a humidade do ar é de aproximadamente 85%, diminuindo a velocidade de crescimento quando o valor da humidade desce (Cadle-Davidson et al., 2012).

Este fungo, como é um parasita obrigatório, alimenta-se nas células da epiderme do hospedeiro através dos haustórios (estrutura emitida pelo micélio), sugando os nutrientes que necessita (Bugaret et al., 2012).

Teoricamente a videira está mais sensível aos ataques de oídio entre o estado fenológico de pré-floração e o final dos cachos fechados (Bugaret et al., 2012).

Como já foi referido, caso o hospedeiro, sofra alterações no seu crescimento e fenologia, mudando a sua suscetibilidade à doença, a propagação do oídio poderá diminuir consideravelmente (Bailey et al., 2008).

Existem estudos que apontam que uma vinha com alto vigor vegetativo, e com forma de condução densa, está mais propícia ao aparecimento de oídio, isto porque existem uma maior área foliar que irá provocar sombreamento aos cachos e a algumas folhas. Desta forma aumenta a humidade do ar, havendo menor arejamento e menos luz, condições favoráveis para o desenvolvimento de micélio (Calonnec et al., 2011; Magalhães, 2015).

As folhas jovens são mais sensíveis ao oídio do que as folhas mais velhas. (Calonnec et al., 2011). Os pedicelos dos frutos, os pecíolos das folhas e os rebentos são sensíveis durante todo o ciclo da doença. Existem castas mais suscetíveis ao oídio que outras (Bacon et al., 2009; Borghese et al., 2014).

2.5.3. Sintomatologia

O sintoma chave desta doença é o aparecimento de manchas brancas cobertas com micélio branco nas folhas (vulgarmente chamado de pó branco), e depois nos cachos das videiras (Alston et al., 2014). Esse pó branco, espesso e pulverulento surge através das várias cadeias de conídios (Magalhães, 2015).

Tal como já referido, os sintomas desta doença podem aparecer em todos os tecidos verdes da videira, desde dos ramos, às gavinhas, podendo provocar graves danos à planta (Cadle-Davidson et al., 2012).

Normalmente os ascósporos, infeção primária, germinam na página inferior das folhas jovens da videira, originando micélio e conídios com um aspeto de um pó cinzento-esbranquiçado, dando depois origem na página superior a manchas cloróticas

22

acastanhadas numa fase mais avançada. De seguida, as infeções secundárias sucedem-se, o micélio forma-se tornando a mancha num pó esbranquiçado (figura 12), espalhando-se pelo resto da folha e prejudicando a capacidade fotossintética da planta e o seu desenvolvimento. As folhas exibem um aspeto crispado (Borghese et al., 2014; Cadle-Davidson et al., 2012; Val, 2012).

Nos casos de uma infeção muito precoce, ou seja, quando o inóculo primário são os conídios, surge uma característica diferenciativa, isto é, a videira fica com a forma de “bandeira”. Isto refere-se quando um conjunto de folhas de um pâmpano se enrola, com aspeto enconchado, as nervuras na página inferior ficam necrosadas e as folhas cobertas com um pó branco. Verifica-se, ainda, um atraso no crescimento dos pâmpanos (Bugaret et al., 2012; Magalhães, 2015).

Quando o oídio se desenvolve, os sarmentos, numa fase inicial exibem manchas de coloração verde-escura. Durante todo o inverno estes ficam com uma cor acastanhada ou negra, e não há atempamento quando o ataque é muito violento (Val, 2012).

Numa fase mais avançada da doença as folhas ficam com manchas necróticas, podendo cair da videira precocemente (Cadle-Davidson et al., 2012).

Quando o ataque do oídio ocorre nos cachos, se estes ainda estão na fase de inflorescências ou então quando são jovens cachos, o crescimento dos bagos fica condicionado devido à ação do fungo. Quando o ataque ocorre antes do bago de ervilha há o endurecimento da cutícula, o fendilhamento dos bagos, e surge o pó branco ou acinzentado na superfície do bago (Bugaret et al., 2012; Cadle-Davidson et al., 2012).

Figura 12 – Sintomas de oídio, na folha (A) e no cacho (B).

23

Neste caso o ataque começa normalmente no pedicelo, atacando posteriormente o bago (Val, 2012).

Caso o ataque seja muito acentuado, os cachos não se desenvolvem, acabando por secar e cair. No caso de os bagos possuírem maiores dimensões, os cachos estarão mais desenvolvidos, e o micélio do oídio pode aparecer em parte ou na totalidade do cacho, cobrindo-o com um “pó branco” e impedindo a epiderme de crescer, podendo haver rachamento dos bagos. Em agosto surge o aparecimento de pequenas pontuações castanho-escuro nos bagos, derivadas das cleistotecas (Magalhães, 2015; Val, 2012).

2.5.4. Prejuízos

Se o ataque do oídio for de alguma dimensão, a qualidade das uvas será menor, tal como a sua produção, e posteriormente a qualidade do vinho, pois há o aparecimento de maus sabores e aromas (Alston et al., 2014; Magalhães, 2015).

A severidade do ataque do oídio depende muito do estado fenológico em que se encontra a videira no momento em que ocorre a infeção primária. Caso esta doença ocorra com algum significado, pode reduzir o crescimento, a fertilidade e o vigor da planta, e vai ter como consequência a diminuição drástica da produção. Consequentemente, terá um efeito negativo no rendimento da vindima, porque irá diminuir o tamanho e o número dos cachos (Calonnec et al., 2004; Val, 2012).

As perdas de produção que ocorrem também são função da casta da videira existente, do sistema de produção e das condições climáticas (Calonnec et al., 2004).

Caso o ataque do oídio seja muito intenso, e se repetir por vários anos consecutivos, origina um problema estrutural na videira, visto que o crescimento dos pâmpanos vai diminuir, tal como as reservas nutritivas dos gomos, pondo em causa o normal crescimento da planta (Magalhães, 2015).

2.5.5. Luta contra a doença

O meio de luta mais comum no combate a esta doença é o uso de fungicidas, orgânicos e inorgânicos. No entanto, a sua utilização excessiva poderá trazer problemas quer ambientais, quer para a saúde humana.

Como esta doença é de difícil deteção numa fase primária, pois os sintomas são pouco evidentes, torna-se difícil o seu controlo, visto que a maior parte dos agricultores só faz tratamentos quando a doença está consideravelmente espalhada, e visível na vinha (Bugiani et al., 2011).

24

A aplicação dos produtos fitofarmacêuticos aumenta o custo de produção do vinho, já que além dos custos da compra do produto, também existe o custo da sua aplicação, e os agricultores tendem a fazer várias aplicações na tentativa de minimizar a propagação da doença na vinha (Alston et al., 2014). Existem vinhas na qual se chegam a fazer oito a dez aplicações de fungicida contra o oídio, já que as infeções primárias desta doença aparecem de forma discreta e escalonada, logo é complicado avaliar a quantidade de inóculo existente no momento de aplicação (Bacon et al., 2009; Borghese et al., 2014).

A escolha da substância ativa do fungicida e o seu método de aplicação pode fazer toda a diferença na eficácia do tratamento, bem como iniciar os tratamentos fitossanitários contra o oídio no estado fenológico pré-floração (Cortez et al., 2014; Mátya et al., 2013).

Existem alguns trabalhos que recomendam a utilização de variedades de videiras resistentes ao oídio para que o uso de fungicidas diminua, e consequentemente os problemas associados ao seu uso. A desvantagem na escolha destas novas variedades poderá ser a não-aceitação deste vinho por parte do consumidor (Alston et al., 2014).

O combate a esta doença também pode ser efetuado através de práticas culturais que beneficiem a ventilação e a iluminação da copa da videira, tais como, a poda de inverno e a desfolha, onde se reduz a humidade e aumenta a exposição solar nesse microclima (Calonnec et al., 2011).

É também fundamental optar por um sistema de condução que promova o arejamento e a exposição solar dos cachos (Bugaret et al., 2012).

Espera-se que num futuro próximo, seja possível aliar a tecnologia de informação com o aparecimento e monitorização do inóculo da doença na vinha, para que se possa projetar em tempo real quais os meios mais adequados para o seu combate, evitando-se assim uso de fungicidas em excesso (Bacon et al., 2009).

2.6. Míldio da videira 2.6.1. Classificação

O agente responsável pelo míldio da videira é um pseudo-fungo designado por

Plasmopara viticola, trata-se de um endoparasita obrigatório, ou seja, desenvolve-se no

25

Em termos taxonómicos este pseudo-fungo pertence ao reino Chromista, divisão Oomycota, classe Oomycetes, ordem Peronosporales e família Peronosporaceae (Bugaret et al., 2012).

Esta doença apareceu pela primeira vez nas vinhas europeias, no ano de 1870, tendo como origem a América do Norte. É uma doença que aumenta a sua severidade de ano para ano, atingindo a vinha em todo o mundo (Alonso-Villaverde et al., 2014; Deliere et al., 2014).

2.6.2. Biologia e epidemiologia

Plasmopara vitícola é assim o oomiceta responsável pelo míldio da videira,

infetando todos os órgãos verdes da planta possuindo duas formas de reprodução, a sexuada e a assexuada. A infeção primária ocorre graças à forma sexuada (oósporos) e a infeção secundária ocorre através da forma assexuada (zoósporos) (Bugiani et al., 2008; Merdinoglu et al., 2012).

O inóculo sexuado da doença permanece na vinha de ano para ano, sob a forma de oósporos, estes hibernam em restos de folhas que ficam à superfície ou enterradas no solo, tendo o poder infecioso durante dois anos (Bugiani et al., 2008; Magalhães, 2015; Syngenta, 2014).

Regra geral, o ciclo desta doença inicia-se na primavera, ocorrendo a germinação dos oósporos, causadores das infeções primárias.

A infeção primária desta doença surge quando os oósporos estão maturos e se observa a “regra dos três 10”, isto é, precipitação superior a 10 mm em 24 horas, temperatura acima de 10°C e pâmpanos com mais de 10 cm. Quando estas condições se verificam ocorre a germinação das estruturas de hibernação (figura 13) (Magalhães, 2015; Syngenta, 2014).

Cada oósporo emite um esporângio no qual estão formados os zoósporos que vão ser projetados para a planta. Os zoósporos que ficam na página inferior da folha entram na planta pelos estomas. Seguidamente o micélio desenvolve-se no seu interior formando haustórios dentro das células que vão servir para absorver os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Após o agente entrar dentro da videira, o período de incubação pode variar de 9 a 10 dias de acordo com a temperatura e a fenologia da planta (Adrian et al., 2013; Bayer CropScience Portugal, 2009; Bugaret et al., 2012).

26

Posteriormente se ocorrerem condições climáticas favoráveis, passado o período atrás referido, o fungo produz esporângios que contêm os zoósporos. Estes vão ser responsáveis pelas infeções secundárias, o que pode levar a epidemias de míldio (Bugiani et al., 2008).

O tempo de incubação da doença e a duração da germinação dos zoósporos varia muito consoante a temperatura registada nesse período, ou seja, podem existir vários ciclos do míldio durante a fase vegetativa da videira, desde que as condições climáticas assim o permitam (Bugaret et al., 2012).

Contudo, não é só a temperatura que afeta o desenvolvimento deste agente, também a precipitação e a suscetibilidade do hospedeiro afeta a doença. Por exemplo os cachos são mais sensíveis ao míldio no início da sua formação (Neto, 2008).

Caso haja chuvas intensas, humidade relativa elevada, temperaturas acima de 15°C e noites quentes estão reunidas as condições ideais para o desenvolvimento da doença (Bayer CropScience Portugal, 2009; Magalhães, 2015). A temperaturas superiores a 30°C o pseudo-fungo não se desenvolve (Infovini, 2016).

Já a esporulação é favorecida por uma temperatura entre 18°C a 22°C, ausência de luz e humidade relativa superior a 92%. Regra geral a esporulação ocorre durante a noite e é inativada aos primeiros raios solares (Magalhães, 2015).

Se ocorrer um aumento rápido da temperatura entre os meses de junho e julho, e uma humidade relativa elevada são as condições ideias para o aparecimento de ciclos

27

secundários de míldio na videira (Alonso-Villaverde et al., 2014). Apesar de não ser necessária a precipitação para que ocorram infeções secundárias, a sua gravidade aumenta se a quantidade de precipitação for elevada (Bugaret et al., 2012).

A dispersão do míldio ocorre graças à água, por exemplo, água da chuva. Os zoósporos possuem flagelos que necessitam de água para se deslocar nos órgãos da videira (Bugaret et al., 2012). O vento também funciona como fator de dispersão desta doença (Magalhães, 2015).

Existem estudos que preveem que no futuro devido às mudanças climáticas as condições meteorológicas vão originar a existência de maior número de ciclos de doença, ou seja, a severidade do míldio irá aumentar (Marta et al., 2008).

2.6.3. Sintomatologia

A videira é mais suscetível ao míldio no período de crescimento vegetativo intenso, ou seja, durante a primavera, portanto é nesta fase que a doença se vai manifestar com mais intensidade (Bugaret et al., 2012).

Um dos sintomas que permite a sua rápida identificação, considerado o seu sintoma típico, é o surgimento de manchas translúcidas com o aspeto de “manchas de óleo” (figura 14) limitadas pelas nervuras secundárias na página superior das folhas. Na página inferior pode aparecer esporulação (manchas esbranquiçadas limitadas pelas nervuras secundárias e terciárias) nas zonas coincidentes (Adrian et al., 2013; Bayer CropScience Portugal, 2009; Magalhães, 2015).

Figura 14 – “Mancha de óleo” na página superior da folha, sintoma típico do míldio

28

O míldio consegue atacar todos os órgãos verdes da videira (folhas, flores, inflorescências, cachos e pâmpanos) e por isso pode aí aparecer sintomas da doença (Bayer CropScience Portugal, 2009).

Nas castas brancas aparecem manchas com aspeto amarelado nas folhas, derivado da infeção do míldio (Adrian et al., 2013; Bayer CropScience Portugal, 2009).

À medida que o nível de infeção aumenta, as folhas têm tendência a necrosar, acabando por cair. Nas folhas aparece o sintoma de “mancha de óleo” atrás referido, como sinal na página superior (Bayer CropScience Portugal, 2009; Magalhães, 2015).

Nos cachos os sintomas variam de acordo com o estado fenológico, durante a floração pode ocorrer o encurvamento do pedúnculo e a eliminação das inflorescências, pois secam e caem. Quando o cacho está na fase de grão de chumbo até o bago de ervilha, pode surgir nos bagos um micélio branco de aspeto aveludado com frutificações, transformando-se em cor acastanhada numa fase mais avançada da doença. Após o bago de ervilha podem surgir necroses causando o sintoma “rot brun”, ou seja, os cachos apresentam bagos com coloração castanha e zonas de depressão, a fotossíntese deixa de se realizar. No final o cacho acaba por secar e quebrar ao mínimo toque (Bayer CropScience Portugal, 2009; Bugaret et al., 2012; Infovini, 2016).

Nos pâmpanos os sintomas podem aparecer antes do atempamento. Estes podem ficar cobertos com micélio e adquirir uma cor acastanhada, curvando-se e tomando a forma de “S”, chegando a fendilhar e a partir, caso o ataque seja bastante elevado (Bayer CropScience Portugal, 2009; Bugaret et al., 2012).

No outono as folhas que ainda se encontram na videira exibem um aspeto de mosaico, pequenas manchas necrosadas de cor amarelada limitadas pelas nervuras, geralmente dispostas ao longo das mesmas (Bayer CropScience Portugal, 2009; Bugaret et al., 2012).

Tal como foi referido em cima este pseudo-fungo provoca a desfolha prematura da videira, tornando-a mais suscetível ao aparecimento de outras doenças (Bankova et al., 2009).

2.6.4. Prejuízos

É de notar que uma videira atacada com o míldio vai ter prejuízos económicos, dado que as inflorescências e os bagos deixam de ser viáveis, diminuindo a produção de

29

vinho, levando a que o rendimento da vindima seja menor (Bankova et al., 2009; Bayer CropScience Portugal, 2009).

Esta doença afeta negativamente a qualidade do vinho com o aparecimento do micélio branco nas folhas, pois a sua capacidade fotossintética diminui bastante (Syngenta, 2014).

Caso não haja tratamentos fitossanitários na vinha e as condições meteorológicas sejam favoráveis para o míldio, o ataque pode atingir 50% a 75% da produção, afetando principalmente os jovens rebentos e as folhas (Marta et al., 2008).

Supondo que haja um ataque muito intenso durante a floração e caso os tratamentos contra o míldio não sejam eficazes, pode originar a perda total da produção (Adrian et al., 2013; Neto, 2008).

A perda de produção causada por esta doença deve-se principalmente à desfolha e secagem dos bagos e das varas (Merdinoglu et al., 2012).

Geralmente as castas brancas são afetadas em primeiro lugar pelo míldio em relação às castas tintas, visto que possuem um ciclo de crescimento mais precoce, ou seja, as folhas e os frutos crescem mais rapidamente, sendo os primeiros hospedeiros disponíveis para a doença (Alonso-Villaverde et al., 2014). A propagação do míldio depende muito da sensibilidade do hospedeiro (Liang et al., 2013; Marta et al., 2008).

Um ataque precoce de míldio pode levar à seca das inflorescências, pois encontram-se numa fase sensível, a pré-floração. Após a passagem desta fase o ataque desta doença surge em forma de frutificações brancas nos órgãos da videira (Bugaret et al., 2012).

2.6.5. Luta contra a doença

Como a maior parte das castas utilizadas na Europa são muito suscetíveis ao aparecimento do míldio, e devido ao facto da gravidade dos estragos que esta doença provoca é de extrema importância proteger a vinha, realizando tratamentos fitossanitários. Na maior parte dos casos esta proteção é feita com o uso a produtos químicos (fungicidas anti-míldio), para garantir que a produção e a qualidade da vindima não seja afetada (Adrian et al., 2013; Bugaret et al., 2012; Dagostin et al., 2011).

Deve-se recorrer à luta química preventiva. Os primeiros tratamentos devem ser realizados entre o estado fenológico folhas livres e os cachos visíveis, pois é quando o