U

NIVERSIDADE

F

EDERAL DE

S

ÃO

C

ARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Análise das questões do ENEM da área de Ciências

Naturais pelo enfoque CTS.

SERGIO DANIEL FERREIRA

U

NIVERSIDADE

F

EDERAL DE

S

ÃO

C

ARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Análise das questões do ENEM da área de Ciências

Naturais pelo enfoque CTS.

SERGIO DANIEL FERREIRA

São Carlos

–

2011

Ficha catalográfica elaborada pelo DePT da Biblioteca Comunitária da UFSCar

F383aq

Ferreira, Sergio Daniel.

Análise das questões do ENEM da área de Ciências Naturais pelo enfoque CTS / Sergio Daniel Ferreira. -- São Carlos : UFSCar, 2011.

89 f.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal de São Carlos, 2011.

1. Educação. 2. Avaliação educacional. 3. Ensino médio. I. Título.

Agradecimentos

Resumo

O ENEM vem sendo apontado como estratégia para desenvolver competências e

habilidades nos alunos, tornando-os mais participativos e integrados com o meio em que

vivem. Somado a isto, a literacia científica vem desenvolvendo debates e pesquisas

sobre as questões que envolvem Ciência, Tecnologia e Sociedade. Percebendo a

importância e a dimensão política, social e educacional que ambas temáticas têm

tomado, esta pesquisa desenvolve por meio da Análise de Conteúdo, uma investigação

sobre sob a ótica de uma determinada concepção de educação CTS presentes na

avaliação do ENEM nos anos de 2005, 2006 e 2007. Para tanto, faz primeiramente um

levantamento e estudo da discussão da educação CTS presentes na linha de ensino de

Ciências, posteriormente faz o mesmo nas documentações e materiais do ENEM na área

de Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias e, por fim, analisa as questões

presentes nas avaliações do ENEM, procurando responder: A matriz de referencia do

ENEM, utilizada para construção das questões a partir das competências e habilidades,

traz correlações com os pressupostos de uma Educação CTS adotados nesse trabalho?

Pretende-se com este projeto, contribuir para o estudo sobre a educação CTS bem como

enfocar essa análise no desenvolvimento e qualificação do ensino médio.

Abstract

ENEM has been viewed as a strategy to develop competencies and skills in students,

making them more participatory and integrated with the environment in which they live.

Added to this, scientific literacy has been developing research and debate on issues

involving science, technology and society. Realizing the importance and political

dimension, both social and educational issues have taken, this research develops

through Content Analysis, a research from the perspective of a particular conception of

education in the evaluation of CTS present ENEM in the years 2005, 2006 and 2007.

We propose to first do a survey and study of the present discussion of STS education in

line with science teaching, then do the same in the documentation and materials ENEM

in the area of Natural Sciences, Mathematics and its technologies and, finally, examine

the issues in the assessments ENEM, looking for answers: The array of references

ENEM, used for construction of the questions from the skills and abilities, brings

correlations with the assumptions of an STS Education adopted in this work? The

intention with this project, contribute to the study of STS education and focus on this

analysis in the development and qualification of high school.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

1.1 - ENEM

–

Exame Nacional do Ensino Médio...09

1.1.1

–

As competências e habilidades no ENEM...12

1.1.2 - Estrutura do ENEM...13

1.1.3 - ENEM

–

Mudanças...16

1.2 CTS

–

Ciência Tecnologia e Sociedade...18

1.2.1 – Pressupostos e problemáticas...18

1.2.2

–

Educação CTS

–

Configuração das Discussões Levantadas...22

1.3

–

Os princípios pedagógicos do ENEM e os pressupostos CTS

–

Possíveis

articulações teóricas...32

CAPÍTULO 2

–

METODOLOGIA

...38

2.1

–

Introdução...38

2.2 – A Análise de conteúdo...39

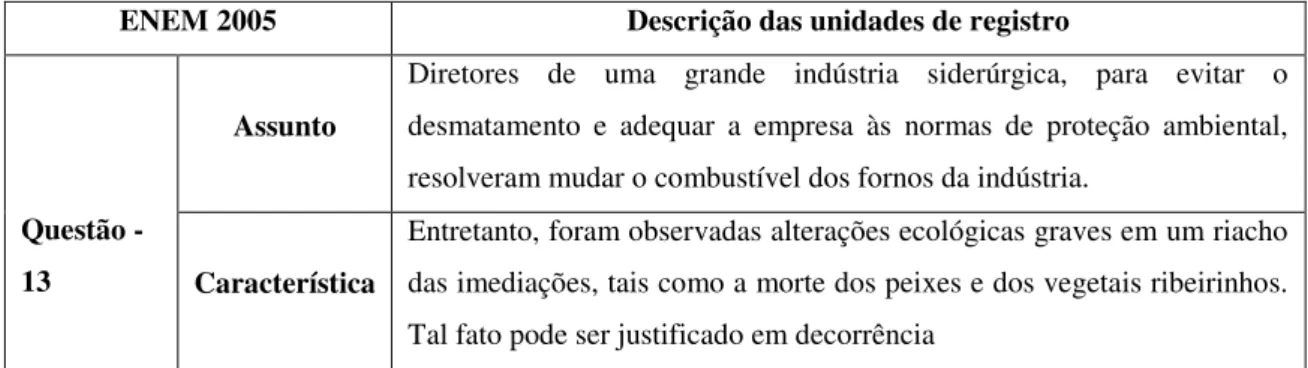

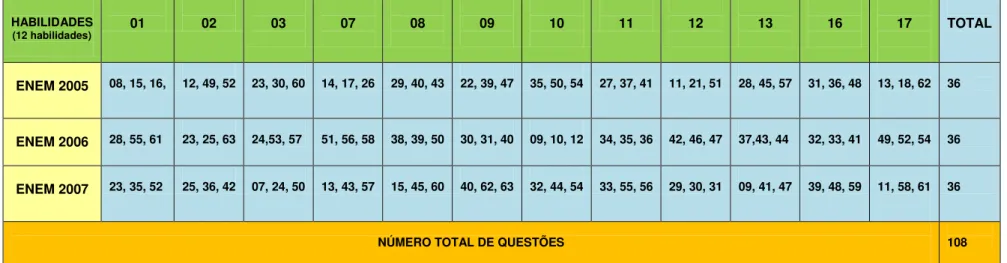

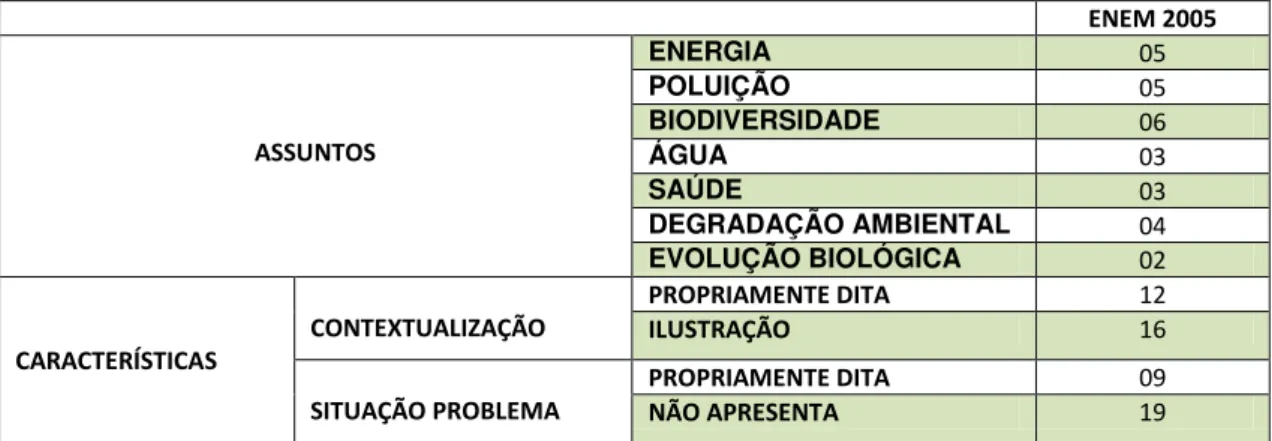

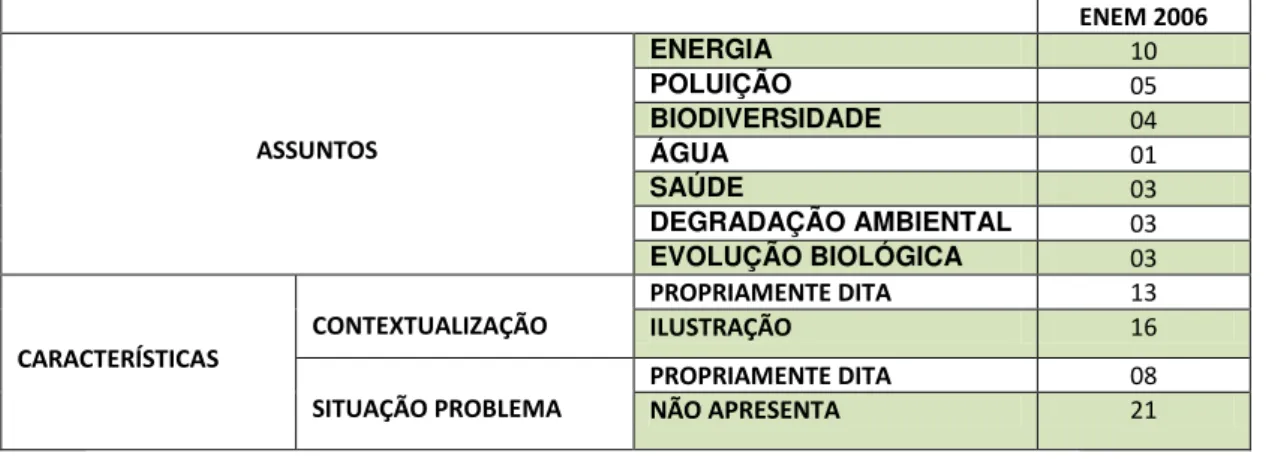

2.2.1 – Apresentação das habilidades selecionadas...52

2.2.2 Questões selecionadas...54

CAPÍTULO 3

–

ANÁLISE DAS QUESTÕES SELECIONADAS

...55

Considerações Finais

...

...60

Referências

...62

Anexos

...65

9

1.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

1.1

- ENEM

–

Exame Nacional do Ensino Médio.

O presente texto tem como objetivo apresentar o histórico do ENEM (Exame

Nacional do Ensino Médio), bem como alguns de seus princípios e orientações

pedagógicas a partir dos seguintes documentos: Relatórios Pedagógicos do ENEM,

Documentos Básicos do ENEM, Fundamentação Teórico-Metodológica do ENEM,

Eixos cognitivos do ENEM, LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), nas

publicações referentes ao ENEM presentes no Diário Oficial da União

1.

Em 1998 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (INEP), do Ministério da Educação das Avaliações, institui o ENEM, exame

individual e de caráter voluntário, oferecido anualmente aos concluintes do ensino

médio, com o objetivo de possibilitar uma referência para auto-avaliação, a partir das

competências e habilidades apresentadas nas questões desse exame.

Porém, sua gênese reside tanto na LDB 9394/96, quanto nos Parâmetros

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), que já direcionavam para uma

pedagogia das competências e habilidades e apontavam a necessidade de um sistema de

avaliação nacional para os alunos concluintes do Ensino Básico, incluindo em sua

organização um afastamento do viés preparatório para o Ensino Superior e/ou

profissionalizante, além de estabelecer um agrupamento das disciplinas em áreas do

conhecimento:

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 corretamente

estabeleceu o Ensino Médio como fase de conclusão da Educação Básica, como

educação para a cidadania, que não se deve restringir a uma função estritamente

propedêutica para o ensino superior nem a um simples treinamento profissional.

Essa lei e sua regulamentação, estabelecida em 1998 por resolução da Câmara

de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação, definem que pelo menos

três quartos dos conteúdos do aprendizado corresponderão a uma base nacional

comum, fundada em conhecimentos humanísticos e científicos e realizada em

termos de saberes, atitudes, habilidades, competências e valores humanos, de

sentido universal. Essa regulamentação preconiza a organização das disciplinas

em três grandes áreas, uma das quais a Área das Ciências da Natureza,

1

10

Matemática e suas Tecnologias. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),

em sua conceituação geral ou em sua formulação específica, tanto quanto os

objetivos educacionais dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino

Médio foram propostos de forma consonante com aquela lei e com aquela

regulamentação. Além disso, o Exame e os Parâmetros tiveram alguns

elaboradores comuns. São, portanto, intencionais e construídas, não incidentais

ou eventuais, as convergências entre os objetivos de avaliação do ENEM e os

objetivos formativos dos Parâmetros. (BRASIL, 2007, p. 98).

Assim, o ENEM se estrutura numa matriz de competências e habilidades

vinculadas aos conteúdos trabalhados no Ensino Médio, baseando-se numa perspectiva

da formação que abranja as necessidades efetivas dos educandos ao término da

Educação Básica.

Além dessa vinculação direta com a LDB e os PCNEM, o ENEM também

preconizou na sua constituição os textos que versam sobre a Reforma do Ensino Médio

e as Matrizes Curriculares de Referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica

(SAEB).

Vale ressaltar que o ENEM também foi instituído como uma possibilidade de se

aferir as condições de formação dos concluintes do ensino médio, compactuando com a

LDB na desvinculação do Ensino Médio ao modelo vigente de acesso ao ensino

superior, o vestibular. Porém estabelece que esse mesmo exame poderia servir de forma

alternativa aos processos seletivos relacionados ao ensino profissionalizante e/ou

superior, conforme destaca o Documento Básico do ENEM:

Estas premissas já estão delineadas na atual Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional

–

LDB, que introduz profundas transformações no ensino

médio, desvinculando-o do vestibular, ao flexibilizar os mecanismos de acesso

ao ensino superior [...]. (BRASIL, 2000, p. 1).

Além dessa premissa, o ideário da LDB vinculada à criação do ENEM é de

tracejar o perfil dos alunos ao termino da educação básica, conferindo a eles uma

apropriação dos princípios científicos e tecnológicos, o domínio das formas

contemporâneas da linguagem, o entrelaçamento dos saberes de filosofia e sociologia,

vinculados ao exercício da cidadania.

11

Para isso, foram traçados objetivos na constituição do ENEM para que toda

pessoa que já tivesse concluído ou em vias de conclusão do ensino médio pudesse ter

uma referência avaliativa de sua formação, tanto para ingressar no mundo do trabalho,

quanto para dar continuidade aos seus estudos. Além disso, o ENEM também deveria

permitir de forma alternativa ou complementar ser utilizado como referência nos

processos seletivos de cursos profissionalizantes, no ensino superior ou até mesmo

como ferramenta complementar nos processos seletivos de empresas.

Outro direcionamento pedagógico para o currículo do ensino médio, presentes

nos documentos aqui analisados, que coaduna com os princípios e estruturas da prova

do ENEM, versa sobre a interdisciplinaridade e a contextualização, direcionando as

escolas a adotarem uma postura que transpareça o dialogo entre os saberes, permitindo a

construção de senso crítico, fortalecendo a capacidade de análise, argumentação,

planejamento e delineamento de objetivos, tanto na investigação, quanto na resolução

de problemas.

No que diz respeito à interdisciplinaridade, os documentos analisados sugerem a

divisão das disciplinas em áreas do conhecimento, tais como I - Linguagens, Códigos e

suas Tecnologias; II - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; III -

Ciências Humanas e suas Tecnologias. E, no que diz respeito à contextualização, esta

tem por objetivo trazer significados à vida do aluno, aproximando o contexto escolar da

sua realidade, a fim de lhe conferir a possibilidade de traçar relações entre teoria e

prática, estabelecer relações entre sua vida cotidiana e os componentes curriculares da

escola, num contexto social e ético.

12

1.1.1

–

As competências e habilidades no ENEM

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e

operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos,

situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades

decorrem das competências adquiridas e referem-

se ao plano imediato do “saber

fazer”. Por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam

-se e

articulam-se, possibilitando nova reorganização das competências (BRASIL,

2000, p. 7).

A partir do excerto acima, extraído dos documentos oficiais referentes ao

ENEM, podemos compreender que as competências e as habilidades podem ser

encaradas como um mecanismo de retroalimentação por meio do qual as competências

inicialmente possibilitam a organização e o estabelecimento de relações sobre o que se

deseja conhecer, enquanto as habilidades permitem uma interação direta, possibilitando

uma reorganização que entra novamente na cadeia das competências, de forma a

permitir o desenvolvimento de novas habilidades.

Aos sentidos atribuídos a idéia de competências, podemos ressaltar que a palavra

não emerge na educação inicialmente, mas sim da área jurídica e do mundo do trabalho.

Nos últimos anos ganhou força no campo educacional e passou a ser usada

constantemente nos projetos pedagógicos e nos processos avaliativos, apresentado,

muitas vezes, como uma possibilidade de substituir outras terminologias como saber

e/ou conhecimento:

O sentido original da palavra competência é de natureza jurídica, ou seja, diz

respeito ao poder que tem uma certa jurisdição de conhecer e decidir sobre uma

causa. Gradativamente o significado estendeu-se, passando o termo a designar a

capacidade de alguém para se pronunciar sobre determinado assunto, fazer

determinada coisa ou ter capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. Pode-se

dizer que, no geral, o termo competência vem substituindo a idéia de

qualificação no domínio do trabalho e as de saberes e conhecimento, no campo

da educação (BRASIL, 2007, p. 09).

Outra apropriação do termo na área educacional é em substituição das palavras

capacidade e inteligência, procurando ressignificá-las, conforme indica o excerto

abaixo:

13

quais se mostraram inadequados, quer pela abrangência, quer pela limitação. No

primeiro caso, sabemos das dificuldades de trabalhar com termos como

“capacidade” para expressar aquilo que deve ser objeto de desenvolvimento, até

mesmo porque essa idéia carrega conotações de aptidão, difíceis de precisar. No

segundo caso, a vinculação da inteligência à aquisição de comportamentos,

produziu uma visão pontual e molecular que reduz o desenvolvimento a uma

listagem de saberes a serem adquiridos. Como contraponto, a noção de

competência surgiu no discurso dos profissionais da educação como uma forma

de circunscrever o termo capacidade e alargar a idéia de saber específico.

(BRASIL, 2007, p. 13).

Atualmente o termo competência pode trazer a idéia de que a aprendizagem

também acontece fora da escola, propiciando a valorização de outros conhecimentos,

tais como os dos educando, colocando-o no centro do processo educativo e ao mesmo

tempo propiciando uma desmistificação do saber cientifico. No ENEM, a idéia central é

justamente avaliar os estudantes, a interação entre os saberes trabalhados e aprendidos

na escola, bem como, a interação com os saberes não escolares, intrínsecos da

experiência de cada indivíduo.

Nessa perspectiva o papel da escola passa a ser de garantir acesso ao saberes e

de sua expressão como construção social, organizado nas estruturas da escola, e de

propiciar a edificação de competências e habilidades por meio de experiências que

possam configurar-se de maneira significativa para os alunos, numa vinculação mais

próxima possível de suas realidades (BRASIL, 2007, p. 19).

A partir dessas compreensões, estruturou-se o ENEM, o qual passamos a

apresentar a seguir.

1.1.2

Estrutura do ENEM

A construção do exame adotou uma matriz de distribuição de competências e

habilidades na elaboração das questões, na qual a parte objetiva do exame possui 63

2questões de múltipla escolha, onde as cinco competências que são avaliadas no ENEM

se expressam por meio de 21 habilidades. Cada uma das 21 habilidades é medida três

vezes, três questões para cada habilidade.

2 A estrutura do ENEM, em relação ao seu numero de questões, habilidades e competência, recebeu

14

Para esse modelo de construção das questões o ENEM adota a seguinte matriz

de referência

3.

Competências:

Dominar linguagens (DL);

Compreender fenômenos (CF);

Enfrentar situações-problema (SP);

Construir argumentação (CA);

Elaborar propostas (EP)

Habilidades: 1 a 21

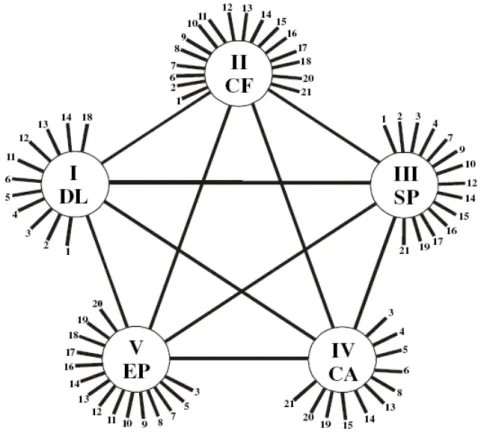

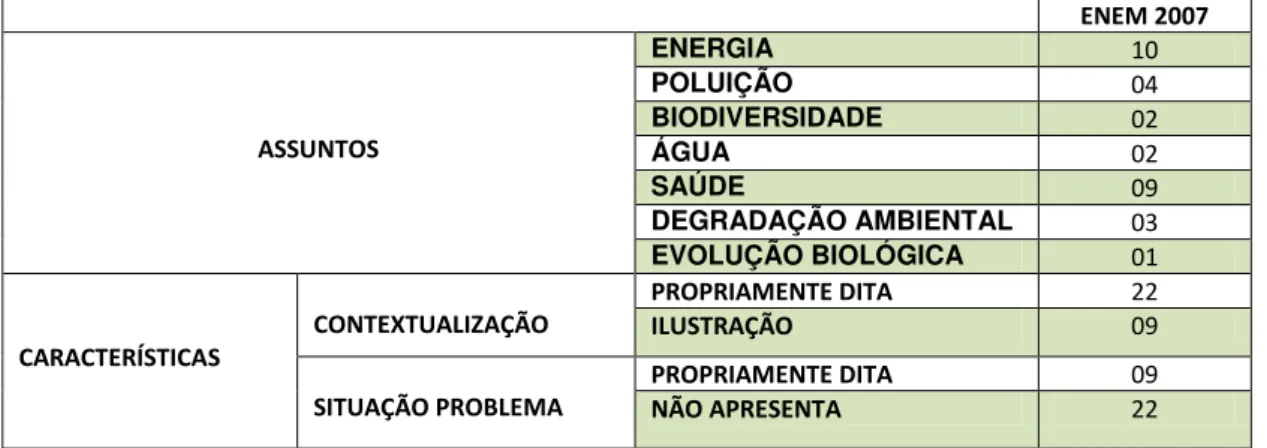

Figura 1 – Matriz de Referência4

A outra parte do exame é constituída pela elaboração de uma redação que deve

ser elaborada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo a partir da

3 A especificação das habilidades estão apresentadas no capítulo referente à metodologia.

4

15

proposta de um tema apresentado pelo exame. Na redação, também são adotadas as

cinco competências da Matriz de referência do ENEM, porém elas recebem uma

adaptação específica para produção de texto, conforme apresentado na tabela abaixo:

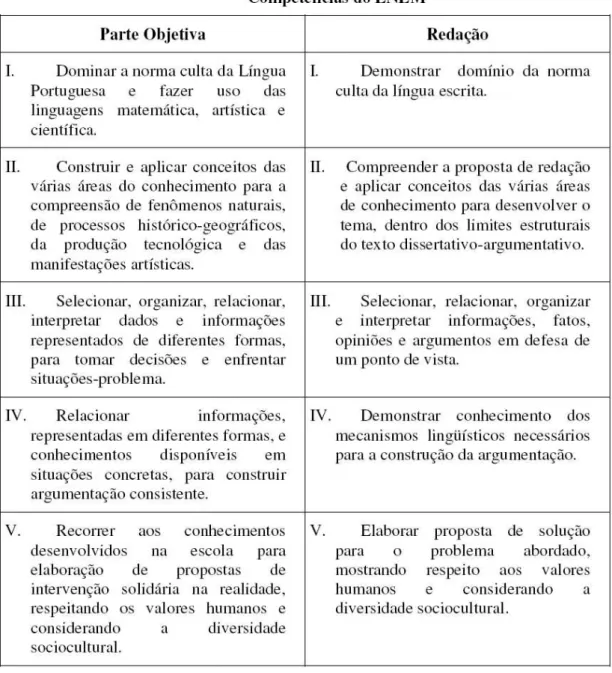

Figura 2: Quadro de Competências para análise da redação5.

Outro aspecto relevante atrelado ao viés das competências e habilidades na

construção do exame está relacionado à idéia de situação problema, que se configura

5

16

numa simulação da realidade, estabelecendo um encaminhamento para um processo

reflexivo e desafiador para resolução de um problema.

Uma boa situação problema traz em seu bojo uma articulação entre os sabres e

as possibilidades de trilhar diferentes caminhos na resolução de uma determinada

questão, que deve apresentar alguns direcionamentos e obstáculos aos conhecimentos

precedentes, fazendo com que o haja uma necessidade de reformulações para resolvê-la.

Assim, a situação estabelecida como problema, coloca barreiras que para serem

transpostas necessitam de uma articulação entre os saberes envolvendo tomadas de

decisão.

Não obstante, alcançar esse panorama implica em estabelecer mudanças no

modelo educacional vigente, de simples memorização de conteúdos, pautando-se num

viés de construção de competências e habilidades, na perspectiva da compreensão e

reflexão da realidade, numa sociedade compromissada com o futuro.

1.1.3

ENEM

–

Mudanças

Apesar da estrutura da construção das questões do ENEM ter sido mantida de

1998, sua primeira edição, a 2008, algumas mudanças atribuídas ao caráter de

valorização do exame e seu atrelamento a políticas públicas de acesso ao ensino

superior marcaram expressivamente a dimensão da prova.

Em 2003, a nota do ENEM passou a ser atrelada ao ProUni, Programa

Universidade Para Todos, no qual o acesso a bolsa de estudos financiada pelo Governo

Federal por meio desse programa nas intuições particulares de Ensino Superior está

diretamente relacionado ao desempenho alcançado nesse exame pelos candidatos.

Em 2009, o Ministério da Educação passa a utilizar o ENEM como forma de

seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. Além

disso, o exame passa a possibilitar a certificação no nível de conclusão do ensino médio

ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio, tendo

como requisito que os candidatos tenham 18 anos completos e atinjam pontuação

mínima especificada pelo exame

.

17

sua primeira edição em 1998, o ENEM contou com cerca de 157.221 inscritos, no ano

de 2004 foram 1.552.316, em 2009 passou para 4.147.527 e em 2010 atinge o número

de 4.611.441 inscritos.

Segundo o INEP (2009) as alterações ocorridas no ano de 2009 tem o objetivo

de:

Democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior,

possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos

do ensino médio. As universidades possuem autonomia e poderão optar entre

quatro possibilidades de utilização do novo exame como processo seletivo:

como fase única, com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line;

como primeira fase; combinado com o vestibular da instituição; como fase

única para as vagas remanescentes do vestibular (BRASIL, INEP, 2009).

Nessa reestruturação, o exame passa a apresentar quatro provas com quarenta e

cinco questões de múltipla escolha e um tema para o desenvolvimento de uma redação

em prosa do tipo dissertativo-argumentativo.

A parte objetiva do exame passa ser dividida em quatro áreas do conhecimento:

Prova I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e redação que compreende os

seguintes componentes curriculares: língua Portuguesa, Artes e educação Física; Prova

II - Matemática e suas Tecnologias - que compreende os seguintes componentes

curriculares: Matemática e Estatística; Prova III - Ciências humanas e suas tecnologias

–

que compreende os seguintes componentes curriculares: História, Geografia, Filosofia e

Sociologia; Prova IV - Ciências da Natureza e suas Tecnologias

–

que compreende os

seguintes componentes curriculares: Química, física e Biologia.

18

1.2. CTS - Ciência Tecnologia e Sociedade

1.2.1. Pressupostos e problemáticas

A expressão CTS designa a relação existente entre Ciência, Tecnologia e

Sociedade, relação esta presente em nossas vidas, expressa em maior ou menor medida

pela mídia, colocando em evidência questões como a não neutralidade da ciência, o seu

uso pelo homem e suas possíveis implicações em nosso cotidiano. Fontes e Silva (2004,

p.5) destacam alguns acontecimentos em que essas questões estão presentes, tais como

decisões judiciais a respeito do direito dos casais terem mais de um filho por

inseminação artificial; a recusa dos Estados Unidos, um dos maiores emissores de

poluentes, em assinar o Protocolo de Kyoto, e por outro lado, o desempenho de alguns

países em assiná-lo; as notícias em torno de bebês clonados, entre tantos outros fatos

noticiados e que demonstram o uso da ciência pelo homem e as polêmicas que giram em

torno deste e de seu usufruto pela sociedade.

Acredita-se, nesse sentido, que a população só pode compreender, analisar e

opinar sobre estes acontecimentos a partir do momento em que possuir uma educação

capaz de formá-

la “cientificamente” e, por conseqüência, torná

-

la “cidadãos

socialmente responsáveis” (FONTES; SILVA, 2004, p.6). Segundo as autoras, o

educador John Dewey, já no início do século XIX

6, afirmava que a formação de

“cidadãos” passava pela “democratização” do conhecimento e esta, por sua vez, passava

pela “diminuição”

7dos conteúdos trabalhados na escola e, em contrapartida, por um

trabalho mais apurado que visasse aumentar a coerência entre a ciência ensinada e sua

importância social (FONTES; SILVA, 2004, p. 15).

O que está em jogo nesses apontamentos é uma mudança paradigmática sobre a

concepção de ciência de tal forma que hoje a compreendamos como uma atividade

humana e portanto, dinâmica, com diferentes interesses e conflitos, construída por meio

de diferentes métodos, e que se relaciona profundamente com o desenvolvimento da

sociedade. Dito de outra forma, se a ciência influencia a sociedade, esta também exerce

6 Este período se refere ao momento em que o John Dewey ganha uma maior centralidade a partir dos

pressupostos do movimento escolanovista, do qual foi pioneiro.

7 Esta diminuição refere-se ao aspecto quantitativo para, em contrapartida, haver um aumento qualitativo

19

uma intensa influência na produção científica, gerando uma relação inseparável e de

benefício mútuo.

Na mesma direção é possível perceber uma problematização envolvendo a

concepção de tecnologia. Fontes e Silva (2004) consideram que existem duas visões

predominantes. A primeira delas compreende a tecnologia como uma aplicação da

ciência, portanto, subordinada a ela; na sala de aula essa concepção produz também uma

educação centrada no professor, detentor dos conhecimentos e instrumentos

tecnológicos que precisam ser transmitidos e ensinados para o aluno passivo. É uma

concepção baseada na lógica taylorista e que elimina, segundo as autoras, a autonomia e

a criatividade dos alunos uma vez que eles não fazem parte da construção do

conhecimento. A outra concepção entende a tecnologia como instrumento que auxilia na

construção do conhecimento; este, por sua vez, passa pelo planejamento de ações,

articulando vários saberes e valorizando o processo que resultará em algum produto por

parte de alunos e professores. Em geral essa perspectiva é desenvolvida em sala de aula

por meio das práticas pedagógicas de construção de projetos junto aos alunos.

No primeiro caso predomina uma mitificação em relação à tecnologia que

também pode ser observada em relação à ciência. Confere-se, por exemplo, a idéia de

um “beneficio sem fim”, no sentido de se compreender que quanto mais tecnologia e

mais desenvolvimento científico, mais benefícios serão revertidos para a população.

Nesse sentido, divulga-se também a noção de certa independência da ciência e da

tecnologia em relação a natureza e à sociedade, como se a afetação em termos de

conseqüências maléficas não existisse. Por fim, acredita-se que as decisões tomadas por

aqueles que desenvolvem a ciência e a tecnologia são suficientes para assegurar as

responsabilidades morais e intelectuais do sistema de Investigação e Desenvolvimento

(I + D) atrelado à ciência e a tecnologia (FONTES; SILVA, 2004, p. 21).

20

vice-

versa”

8e ambos afetam diretamente a sociedade tanto beneficamente quanto

maleficamente (FONTES; SILVA, 2004, p. 23-24). Acredita-se, dessa forma, que essas

problemáticas foram o mote para a criação do movimento que passou a ser designado

como CTS.

Fontes e Silva (2004, p 27-28) compreendem que o desenvolvimento dessa

perspectiva tomou maiores proporções a partir da década de 1970, configurando-se

basicamente em duas linhas: uma mais teórica, com forte divulgação na Europa e outra

mais ativista, com maiores indícios nos Estados Unidos. De modo geral, é possível

também diagnosticar os eixos de atuação do movimento, tais como, os eixos de

“investigação”, de “intervenção política” e da “educação”.

Projetos mais estruturados, nesse sentido, são desenvolvidos a partir de 1980, de

modo que os objetivos de uma educação CTS podem ser observados pelas autoras, tais

como: proporcionar um ensino de ciências mais motivador e mais próximo da realidade

dos alunos de modo a se integrar com suas vidas e auxiliá-los na reflexão e na

intervenção dos acontecimentos; desenvolver nos educandos um exercício de reflexão

que os levem a um pensamento mais crítico e a uma independência intelectual;

minimizar as fronteiras entre as ciências e os conhecimentos produzidos pelos alunos de

modo a colocar a ciência como uma produção humana coletiva e não elitizada,

valorizando todos os conhecimentos que são produzidos ou reconstruídos; por fim,

todos esses objetivos se integram a idéia de promover uma “alfabetização científica e

tecnológica” de alunos e cidadãos, o que caracteriza promover uma maior compreensão

e participação das pessoas nos aspectos que envolvem a ciência, a tecnologia e a

sociedade.

As críticas, os dilemas, as vantagens e desvantagens em relação a produção e ao

uso da ciência e da tecnologia devem ser colocados em evidência e fazer parte de uma

educação sob esta perspectiva. Dito de outra forma enfatiza-se a importância da

educação e do professor uma vez que

[...] o papel que os professores devem desempenhar, não permitindo que os

alunos desenvolvam idéias fundamentalistas, anti-cientificas e anti-tecnologicas,

responsabilizando a ciência e a tecnologia pela degradação do meio ambiente e

por todos os problemas graves colocados ao homem, nem, no outro extremo,

8Dessa percepção, surge, inclusive, o conceito de “tecnociência”, mais utilizado na contemporaneidade

21

desenvolvendo idéias de que a ciência e a tecnologia aparecem como uma

panacéia para todos os males e necessidades. Do equilíbrio entre estes dois

extremos resultará a perspectiva humanista e cultural da ciência e da tecnologia

(FONTES; SILVA, 2004, p. 24).

Espera-se também que uma abordagem educativa na perspectiva CTS seja

trabalhada de forma transversal ou interdisciplinar, que não necessariamente esteja

vinculada ao ensino de ciências ou somente nele, mas que possa articular diferentes

conhecimentos por meio de projetos temáticos desenvolvidos pelas escolas ou turmas

escolares. Fontes e Silva (2004) descrevem diferentes projetos em que a perspectiva

CTS vem sendo abordada, desde 1982, quando os Estados Unidos tornaram pública a

recomendação feita pela NSTA

–

Nacional Science Teachers Association, segundo a

qual todos os alunos deveriam ter uma formação voltada pela perspectiva CTS, em

níveis gradativos do ensino elementar ao secundário

9. No entanto, é possível notar uma

predominância em projetos voltados para o ensino de ciências, de química e de física,

tais como: SISCON in school, Inglaterra; APQUA

–

Aprendizaje de los Productos

químicos, SUS usos e Aplicaciones (1988, Universidade da California); PLON

–

Prokect Leerpakket Ontowikkeling (1988, Holanda); Chemcom (1993, Estados

Unidos); SALTERS (1989, Inglaterra).

Apesar de toda recomendação existente há aproximadamente três décadas e

valorização dessa perspectiva no campo da educação, ressalta-se também a existência de

algumas dificuldades em implementá-la. Estas, por sua vez, não se limitam à visão

equivocada da ciência, da tecnologia e das repercussões dessas para a sociedade, mas

envolvem também, no que diz respeito à escola, aspectos em torno da formação dos

professores, dos programas e currículos escolares, em geral, bastante disciplinares, e dos

materiais utilizados, que também seguem esta mesma linha. Em suma, Fontes e Silva

destacam que

A implementação efetiva do movimento CTS nas escolas tem sido dificultada

por um conjunto de fatores que se relacionam entre si e que passam pelos

professores, pelos programas e pelos próprios recursos didáticos. Para além de

uma cultura cientifica de muitos professores ser reduzida, o seu conhecimento

da perspectiva CTS é escasso, apesar de abordado nas disciplinas de didáticas

específicas para quem se formou mais recentemente (FONTES; SILVA, 2004,

p. 54).

22

A partir dos estudos realizados até então é possível perceber, inicialmente, uma

predominância da perspectiva CTS na Europa e nos Estados Unidos

10. Com o intuito de

mapear os estudos nessa linha no Brasil, realizou-se um levantamento dos artigos

publicados em revistas da área da educação envolvendo a temática CTS e de alguns

livros que pudessem auxiliar nesse debate. A configuração desse campo será

apresentada a seguir.

1.2.2. Educação CTS

–

Configuração das Discussões levantadas.

O presente item apresenta um mapeamento das discussões na perspectiva CTS

nos periódicos eletrônicos brasileiros com publicações sobre educação, e trabalhos

encontrados na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações

–

BDTD. Os

descritores utilizados para este levantamento foram: CTS; ENEM; Ciência e

Tecnologia; Competências e habilidades

11. Foram selecionados os artigos que

continham alguma discussão que relacionassem esses descritores com a temática CTS.

Em linhas gerais, é possível perceber que os estudos CTS estão presentes na

educação em discussões que giram em torno: da importância da abordagem CTS, de

seus pressupostos e de suas problematizações, o que implica o questionamento das

concepções de ciência e de tecnologia, de sua neutralidade e usufruto social; da

formação dos professores, tanto em âmbito do ensino médio quanto da formação

continuada e a ausência de uma abordagem CTS nesses contextos; da análise dos livros

didáticos e suas possíveis limitações e restrições à abordagem CTS; do investimento no

ensino médio e das orientações curriculares que se aproximam da concepção CTS; da

abordagem em torno das competências e habilidades, ora mencionadas como positivas

ora como negativas; da relação CTS e de uma abordagem CTS “crítica”, relacionando

-a

10Matos (2002) apresenta alguns projetos vinculados à democratização da ciência e de sua

“popularização” no livro Ciência e Inclusão Social. De modo geral o livro apresenta diversas iniciativas que procuram inverter a visão elitista que se tem da ciência. Contudo, os projetos apresentados não estão diretamente relacionados à perspectiva CTS. Além de Matos (2002) é preciso ressaltar que existem diferentes movimentos no Brasil em prol dessa democratização da ciência, atrelados ou não ao movimento CTS. Propriamente sobre CTS, Santos (2007, p. 3) afirma que há uma maior predominância a partir da década de 1990.

11 A respeito desses descritores, encontramos mais artigos voltados para o ensino de Ciências da natureza

23

com a proposta pedagógica de Paulo Freire e por fim, das dificuldades e obstáculos para

a implementação da abordagem CTS.

Pinheiro et al (2007, p. 72), por exemplo, no estudo feito sobre Ciência,

Tecnologia e Sociedade apontam a relevância do enfoque CTS para o contexto do

ensino médio. Destacam que a noção de CTS está presente em documentos oficiais, tais

como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e a própria

LDB (1996). Reportando-se especificamente aos PCNEM os autores entendem que o

eixo

“

Educação Tecnológica

” traz a po

ssibilidade de abrir discussões envolvendo a

aquisição de conhecimento e as implicações sociais do desenvolvimento científico e

tecnológico.

Além disso, o documento ressalta a importância de se “[...]

utilizar os

conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender

determinado fenômeno por meio de diferentes pontos de vista

” (PINHEIRO et al, 2007, p. 80)

.

Em relação à LDB (9394/96) os autores destacam a idéia nela presente de que o

ensino médio deverá possibilitar a educação tecnológica, articulada à compreensão do

significado das ciências, das letras e das artes. Segundo o documento é de fundamental

importância que o educando seja capaz de entender os processos de formação e

produção de conhecimento, suas implicações e conseqüências, para assim criar

possibilidades para que eles possam questionar, refletir e tomar atitudes diante dos

problemas sociais. Em suma, os autores entendem que

[...] os objetivos propostos na LDB e configurados nos PCNEMs encontram

aplicações no enfoque CTS pois, como a proposta para o Ensino Médio foi

estabelecida, percebe-se a relevância em aproximar o aluno da interação com a

ciência, a tecnologia e com todas as dimensões da sociedade. Assim,

consideram-se suas relações recíprocas, oportunizando ao educando uma

concepção ampla e social do contexto científico tecnológico. Nesse processo, a

relação educando/sujeito deixa seu status de cognoscente, que se relaciona com

objetos, e passa a estabelecer novas relações intersubjetivas para a construção

de um entendimento e, por conseguinte, de um conhecimento científico, que

inclui a reação, reelaborando-o, ampliando-o, criando possibilidades de ação.

(PINHEIRO ET AL, 2007, p. 80);

24

decisões que envolvem o meio em que se vive. Essas condições, no entanto, são

proporcionadas por uma educação na perspectiva CTS.

Apoiando-se em Medina & Sanmartín (1990) Pinheiro et al (2007, p.74)

apontam os objetivos previstos para uma educação nesta perspectiva, tais como:

problematizar as formas de estudar e atuar sobre a natureza, assim como, problematizar

a forma convencionalmente dicotômica de se ensinar, que separa os que ensinam dos

que aprendem, os que possuem e produzem conhecimento daqueles que os recebem, os

que pensam dos que executam e o conhecimento prático do teórico; trabalhar numa

perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar, no intuito de desfragmentar os

conhecimentos escolares e da mesma forma, numa perspectiva que vise à

democratização dos conhecimentos, o que significa a aprendizagem e a apropriação dos

mesmos de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão.

Se a educação é uma das áreas de maior atuação da perspectiva CTS, o professor

passa a ser ferramenta fundamental de implementação da mesma. Na sala de aula ele é o

elemento articulador entre diferentes saberes e em grande parte, responsável pelo

desenvolvimento dos processos de aprendizagem e realização dos projetos por meio dos

quais os alunos estabelecem conexões, produzem e reconstroem conhecimento.

Entende-se que, se motivado na sala de aula, a postura CTS pode se expandir fora dela;

a sala de aula pode ser um ambiente inicial e estimulador para desenvolvimento dessa

perspectiva (PINHEIRO ET AL, 2007, p. 76).

Os autores salientam, contudo,

que apesar dessa “centralidade”

na educação e

em especial no papel do professor, observa-se que, no Brasil, são poucas as instituições

formadoras de professores que têm em sua proposta curricular uma linha voltada para o

enfoque CTS. A formação dos professores, em geral, é voltada para uma vertente

disciplinar, de conhecimentos fragmentados e, portanto, distante do enfoque aqui

almejado. Docentes e alunos não foram e não estão sendo formados dentro de uma

perspectiva CTS de tal forma que, inseri-la nos contextos escolares torna-se uma tarefa

que exige bastante cuidado, reflexão e trabalho. O professor precisa primeiramente

compreender o sentido dessa concepção, os contextos e motivos pelos quais surgiu e a

partir daí criar possibilidades na sala de aula para propostas de aprendizagens nessa

direção.

25

em resolver situações problemas, sem deixar de lado os interesses socioambientais

envolvidos. Nesse sentido, a idéia de

“senso

crítico

”

está vinculada ao desenvolvimento

de uma postura que questione as construções sociais da própria ciência de tal modo a

possibilitar no educando a reflexão, a compreensão e o uso da ciência e da tecnologia

para o bem estar social:

Tanto os PCNEM, quanto a LDB vinculam a necessidade de se desenvolver o

senso critico em relação ao desenvolvimento cientifico tecnológico e a

correlação desse avanço com a sociedade, o que a nosso ver, vai ao encontro das

perspectivas ligadas a Educação CTS (PINHEIRO ET AL, 2007, p. 79).

A visão CTS também é problematizada a partir da análise de livros didáticos

utilizados para o ensino de ciências. Francalanza e Neto (2006, p.9) ressaltam que os

estudos que têm o livro didático como objeto de pesquisa emergiram na década de 1980.

Acredita-se que essa emergência deve-se pelo menos a dois fatos interligados. O

primeiro deles diz respeito ao aumento do número de vagas no ensino fundamental e

médio, a partir da década de 1960 e, o consequente aumento do número de professores,

muitos deles com formação “precária”, de tal modo que os manuais para professores e

os livros didáticos deixaram de ser, em grande medida, apenas um recurso didático

auxiliar para se tornarem um receituário determinante para as práticas pedagógicas em

sala de aula. O aumento da demanda, tanto de aluno quanto de professores proporcionou

um segundo acontecimento tal como uma maior circulação de livros didáticos, que

passou a ser feita inclusive pelo Estado, de forma gratuita para as escolas.

26

do método cientifico que se apresenta como “[...] neutro, absolutamente objetivo e

padronizado para investigar a realidade, capaz de produzir conhecimentos

inequivocamente verdadeiros e definitivos”.

Segundo os autores esta

“

humanização

”

e esta

“

d

esmistificação” da Ciência

passa também pela sua relação com a tecnologia de modo a perceber suas possibilidades

e limitações, tão presentes na ciência e na produção do conhecimento quanto naqueles

que são seus produtores

–

os seres humanos. Nessa perspectiva compreende-se que

existe uma série de impactos, diretos e indiretos que são conseqüências das produções

humanas e do uso da tecnologia na tentativa de domínio da natureza e que a ciência na

perspectiva CTS deve analisar.

Ainda em relação ao livro didático, Borges (2008) apresenta algumas

problemáticas a partir da análise feita de um conjunto de livros didáticos voltados para o

ensino de ciências, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

12. A

questão central proposta para a análise é

[...] como o livro didático pode abordar relações entre o conhecimento científico

e tecnológico do século 21 e o contexto sócio-economico-cultural em que

vivemos, de forma acessível às crianças e ao mesmo tempo questionadora,

considerando as características e condições da comunidade em que a escola se

insere? (BORGES, 2008, p. 251. In: PAVÃO, Antonio Carlos; FREITAS,

Denise de (org), 2008).

Nesse sentido, em sua pesquisa, a autora procura analisar se os livros enfatizam

temas atuais e que relacionem sociedade, conhecimento científico e exercício da

cidadania. Da mesma forma, procura observar se os mesmos proporcionam debates que

questionem as relações entre a produção do conhecimento e suas aplicações para o bem

estar social, ou, dito de outra forma, se dão aberturas para problematizar as relações

existentes entre conhecimento e poder. Por fim, procura analisar de que forma o

professor é retratado, se como um mero aplicador das atividades ou se como um

12

Segundo portal do MEC o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) iniciou-se em 1929, sob outra denominação e, há aproximadamente 80 anos é responsável pela distribuição e produção de livros didáticos dirigidos ao ensino fundamental e infantil. Em 2001 o programa também passa a atuar na produção de livros voltados para portadores de deficiência visual adaptando os livros para o braile.

Informações disponíveis em

27

problematizador com papel importante no desenvolvimento das atividades propostas.

Essas observações, segundo a autora, direcionam a análise dos livros didáticos para uma

abordagem CTS.

Observa-se, contudo, que de forma geral os livros direcionados ao ensino de

ciências ainda apresentam muitas limitações no que diz respeito à problematização das

atividades e às propostas que estimulem a autonomia e participação das crianças nos

processos de construção dos conhecimentos. Além disso, apresentam concepções

errôneas, em especial, quando se trata do estudo do ambiente, de modo que os

problemas são minimizados e distanciados dos contextos sócio-economico-culturais e

preceitos éticos. A esse respeito a autora destaca o seguinte exemplo:

Alguns induzem a crença de que o vidro seja mais prejudicial do que o plástico

pela informação de que leva mais tempo para se decompor. Pense nisso! O

vidro, formado por óxido de silício, uma das substâncias que compõem a crosta

terrestre, praticamente não se decompõem, sendo inerte e inofensivo aos seres

vivos e ao ambiente. Por outro lado, os plásticos, ainda que demorem a se

decompor, são produtos sintéticos que se degradam e poluem, sendo importante

a conscientização de que alguns dos seus subprodutos são prejudiciais aos seres

vivos (BORGES, 2008, p. 253-254. In: PAVÃO, Antonio Carlos; FREITAS,

Denise de (org), 2008).

Por fim, entende-se que o ensino de ciências nos livros didáticos ainda é

apresentado de forma “[...] superficial, prescritiva, sem problematização, sem mobilizar

ações e tomada de consciência” (BORGES, 2008, p.2

53. In: PAVÃO, Antonio Carlos;

FREITAS, Denise de (org), 2008).

De todo modo, a autora salienta que esses aspectos são importantes ao se

analisar e escolher os livros didáticos, mas uma vez escolhidos, ainda que apresentem

limitações, é preciso saber utilizá-los de forma crítica e criativa, considerando a

realidade cultural e social das crianças e da comunidade escolar envolvida. Nesse

sentido, os aspectos precários dos livros podem servir para uma série de

problematizações, questionando a ciência, seus mitos e seus usos.

28

visa satisfazer as necessidades e satisfações humanas, centra-se no fazer, na aplicação

prática dos conhecimentos científicos produzidos, na resolução de problemas concretos,

na fabricação de soluções e designs para este fim

13. Contudo, ciência e tecnologia se

alimentam mutuamente de modo que na perspectiva CTS não se pode debitar mais valor

a uma ou outra área.

Silveira e Bazzo (2009, p. 682) reiteram as discussões que giram em torno da

problematização das concepções de ciência e da tecnologia, bem como de seu usufruto

pela sociedade, conduzidos pelos debates da abordagem CTS. A tecnologia e a ciência

vistas como fatores de desenvolvimento social e econômico, capazes de elevar

proporcionalmente o bem estar social da população é colocado em discussão uma vez

que se reconhece suas limitações e conseqüências diretas, benéficas ou não, para a

soci

edade. Enfatizando o debate em torno da tecnologia os autores ressaltam “[...] a

necessidade de se refletir sobre a natureza da tecnologia, sua necessidade e função

social”. Faz

-se necessário compreender o poder qualitativo de produzir e destruir da

tecnologia, de curar e depredar, de ampliar a cultura dos sujeitos, mas também de lhe

gerar riscos, enfim, é preciso compreender que a tecnologia não é o elemento

salvacionista da população, mas que, por outro lado, se distribui desigualmente

estabelecendo, acima de tudo, relações de poder. Nesse sentido, não se trata de

questionar se a ciência e a tecnologia são boas ou ruins, mas de se perguntar se ela pode

melhorar e como, tendo em vista uma maior e melhor distribuição de seus benefícios em

busca de uma equidade social.

Segundo Silveira e Bazzo (2009, p. 686) essas problematizações estão presentes

nas abordagens CTS, recentemente aderida no Brasil e que se posiciona criticamente a

visão cientificista e tecnocrata. Assim, a visão CTS é compreendida como uma

possibilidade de colocar a ciência e a tecnologia a favor da população, considerando

seus elementos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais.

Firme e Amaral (2008, p.252) procuram compreender a visão de professores a

respeito da concepção de CTS e de que modo essas estão presentes no ensino de

ciências, colaborando ou dificultando a inserção da abordagem e de um currículo CTS.

13

29

Segundo as autoras o papel das ciências deve estar atrelado aos seguintes

questionamentos:

[...] de que forma a ciência e a tecnologia estão presentes na sociedade? Como

podemos compreender melhor a relação risco-benefício do desenvolvimento

científico e tecnológico? O ensino de Ciências poderá contribuir para formar

cidadãos com responsabilidade social diante de problemas do seu tempo?

Considera-se que, se o ensino de ciências possibilitar a reflexão crítica a partir

desses questionamentos abre-

se uma possibilidade de formar “cidadãos mais

conscientes e críticos” diante das aplicações e implicações do uso da ciência

e da

tecnologia (FIRME; AMARAL, 2008, p. 252). Para tanto, faz-se necessário

compreender as origens e as indagações da perspectiva CTS e por essa razão as autoras

procuram investigar de que modo esta abordagem é percebida por um grupo de

professores dessa área.

Os resultados apontam para uma ausência da compreensão da importância e das

implicações da Ciência e da Tecnologia na sociedade e uma necessidade de um

fortalecimento da perspectiva CTS na formação continuada dos professores. Em geral,

observa-se que os docentes se prendem nas atividades e nas propostas de ensino

presentes nos livros didáticos e estes, por sua vez, apresentam uma série de restrições

em relação a uma abordagem mais crítica na direção CTS.

30

Auler e Muenchen (2007) destacam que uma abordagem temática poderia

diminuir a presença dessas dificuldades e facilitar a inserção de uma perspectiva CTS

no trabalho com pessoas jovens e adultas. Apontam que é necessário compreender que o

ensino não tem sua finalidade no conteúdo em si, mas que o conteúdo deve ser apenas

uma ferramenta para se compreender o mundo vivido. Os autores se apóiam, nesse

sentido, na proposta educacional de Paulo Freire, por meio da qual se propõe a leitura

do mundo a partir da leitura da palavr

a e uma superação da “educação bancária”

14. A

noção de competências e habilidades

15é criticada nesse viés por entender que a

aquisição delas pode estar atrelada a um mero “treinamento”, mecânico,

descontextualizado e a-histórico. Por outro lado, propõe-se a perspectiva CTS a partir

das leituras de Paulo Freire, por entender que essa relação parte de uma concepção de

sujeito histórico, incentivando sua participação no mundo, a partir de uma compreensão

“crítica”

16da realidade, em busca da democratização do conhecimento e da equidade

social. Trata-se de

[...] uma perspectiva de “reinvenção” da sociedade, processo que busca a

participação daqueles que se encontram imersos na “cultura do silêncio”,

submetidos à condição de objetos, e não de seres históricos e transformadores

do mundo em que vivem. (AULER; MUENCHEN, 2007, p. 422/423)

Novamente destaca-se a necessidade do professor não se vincular

exclusivamente ao livro didático, mas trazer para a sala de aula os temas e problemas

sociais do “mundo vivido”, espe

cialmente quando se trata de um corpo discente adulto,

no qual a bagagem de experiência e tempo de vida trarão contribuições para os debates

em sala de aula. Acredita-

se que estas experiências trazem para o “mundo da escola”

toda a complexidade da vida e da realidade social, contribuindo para a compreensão,

problematização e busca de soluções para as situações concretas (MUENCHEN;

AULER, 2007, p. 423-425).

Vieira e Vieira (2005, p. 192) abordam essa temática tendo como foco a

formação continuada de professores e a noção de uma perspectiva CTS pautada na

14“Educação bancária” é a expressão utilizada por Paulo Freire para se referir à educação conteudista e

unilateral em que o aluno é visto como receptor dos conhecimentos “depositados” em suas mentes por meio do professor, único detentor do saber.

15 A respeito de competências e habilidades a presente pesquisa encontrou diferentes discussões mas que

não estão associadas diretamente a abordagem CTS. Por conta disso, uma breve discussão será apresentada no item seqüente a este, relacionado este temática essencialmente ao ensino de ciências.

16 Além de Auler e Muenchem (2007) também Santos (2007) associa a perspectiva CTS “crítica” à

31

aquisição de uma “literacia cientifica”

17. A expressão surge do debate inserido no

ensino de ciências que, desde a década de 1990 coloca em evidência a necessidade de

diminuir a defasagem entre aquilo que a escola oferece e aquilo que a sociedade exige

dos sujeitos. O ensino de ciências se coloca a frente nessa tarefa, se comprometendo a

formar alunos “cientificamente literados”, o que significa possibilitar uma maior

participação nas decisões referentes aos problemas sociais que envolvem ciência e

tecnologia, criando situações de aprendizagem mais úteis no dia-a-dia, não numa

perspectiva meramente utilitarista, mas numa perspectiva de ação.

Segundo os autores a meta da literacia cientifica se aproxima diretamente da

visão CTS uma vez que pretende não somente a aquisição de conhecimentos, mas o

desenvolvimento da participação, da compreensão e do envolvimento dos sujeitos nos

problemas sociais. Relaciona-se, portanto, com a qualidade de vida , com o progresso

social e econômico, tanto quanto da visão CTS e essas visões são urgentes na formação

continuada dos professores de ciências.

No que diz respeito às discussões aqui apresentadas, é possível perceber uma

visão de certo modo convergente em relação à perspectiva CTS. Pode-se dizer que essa

perspectiva procura trazer para a área da Ciências da Natureza e suas Tecnologias

alguns elementos das pedagogias que se posicionam contra o ensino meramente

conteudista, disciplinar e unilateral. Esses elementos podem estar embasados no

construtivismo, no escolanovismo, no marxismo e ainda em Paulo Freire

18. Em linhas

gerais podemos perceber, por exemplo, que a idéia de que é preciso valorizar o

conhecimento do aluno e considerá-lo importante e ativo na produção do conhecimento

pode ser encontrada no construtivismo de Piaget e no escolanovismo de John Dewey. A

preocupação com a motivação e o interesse pela aprendizagem também pode ser

encontrada em John Dewey. O questionamento a respeito das formas de poder e da

utilização do conhecimento como elemento que pode proporcionar a reprodução das

desigualdades sociais pode ser observado nos debates Marxistas e também em Paulo

Freire. Além disso, todas essas “orientações” não são excludentes de uma ou de outra

pedagogia, de tal modo que, como que podemos perceber aqui, ha uma incorporação

transversal de debates presentes na educação, na visão CTS, o que se coloca de maneira

17

Alguns autores utilizam também a expressão “alfabetização científica”. Ver Pavão; Freitas, 2008, p.229.

18 Como Paulo Freire não se denomina nem escolanovista, nem marxista, colocou-se ele como uma

32

totalmente coerente, uma vez que tal perspectiva ressalta a necessidade de articulação

teórica de diferentes saberes.

Contudo, a abordagem CTS não traz somente elementos de diferentes

paradigmas pedagógicos, mas apresenta discussões inovadoras e problematizadoras da

Ciência, da Tecnologia e suas relações com a sociedade, problematizando seu uso e

benefício para o bem estar social, assim como, contribui para que ocorra uma

democratização dessas áreas, no que diz respeito ao acesso, a compreensão e a

participação da sociedade em suas produções e decisões. Apesar desta discussão, é

relevante ressaltar que não podemos perder de vista questionamentos que envolvam a

ideias relacionadas aos interesses e caminhos possíveis da produção cientifica, levando

em considerações os conceitos éticos e morais da sociedade.

É a partir da percepção da importância dessa perspectiva para a educação e, em

especial, para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que a presente

pesquisa propõe analisar as compatibilidades entre o ENEM (Exame Nacional do

Ensino Médio) e a perspectiva CTS. No item a seguir serão desenvolvidas algumas

considerações a respeito.

1.3. Os princípios pedagógicos do ENEM E os pressupostos CTS

–

possíveis

articulações teóricas

Neste item pretendemos proporcionar algumas articulações teóricas entre os

princípios pedagógicos do ENEM, expostos anteriormente na presente pesquisa, e os

pressupostos apresentados nas perspectivas CTS.

Em linhas gerais podemos compreender que o ENEM apresenta como princípio

uma matriz centrada nas competências e habilidades, na interdisciplinaridade e

transversalidade, na preocupação com a contextualização dos saberes abordados e na

articulação com situações problemas.

33

“competências coletivas”

(BRASIL, 2007, p. 40), como as competências de ler,

compreender, interpretar e produzir textos, por exemplo, que não estão exclusivamente

atreladas a área de língua Portuguesa.

Dito de outra forma, o ENEM entende que a matriz competências e habilidades é

uma forma de medir transversalmente ou interdisciplinarmente os conhecimentos

adquiridos nos processos de aprendizagem vivenciados pelos alunos. Acredita-se, nessa

mesma direção, que o termo competência tem a possibilidade de estabelecer relações

com conhecimentos escolares diretos e ao mesmo tempo, articular-se a processos

educativos mais amplos e não escolares. A noção de competência seria ainda uma

estratégia para superar a noção de inteligência, em especial, no que diz respeito aos

processos avaliativos, utilizada para medir de forma estanque e mecânica o

desenvolvimento dos alunos; critica-se nesse ponto a visão comportamentalista que a

noção de inteligência adquiriu e que fez parte, durante muitos anos, da história da

avaliação na educação (BRASIL, 2007, p. 13).

As habilidades são, segundo o ENEM, decorrentes das competências. Trata-se

do plano imediato do “saber

-

fazer”, adquirido por meio da aquisição das competências.

As habilidades possuem, portanto, uma dimensão mais funcional, que correspondem aos

modos como os alunos realizam suas ações, utilizando as competências adquiridas, isto

é, aos modos como eles mobilizam seus recursos, tomam decisões, criam novos

procedimentos.

Apesar dessa diferenciação entre competências e habilidades, entende-se que há

uma relação indissociável entre elas. Habilidades e competências se articulam de

maneira cíclica, de modo que, a aquisição de algumas competências torna possível

algumas ações do saber-fazer, ou seja, das habilidades; estas, por sua vez, são

reorganizadas mentalmente tornando possível o desenvolvimento de novas

competências

19.

Em suma, entende-se que a matriz competências e habilidades tem a

possibilidade de estabelecer com o ensino uma relação com conhecimentos escolares e

não escolares, de desenvolver nos alunos uma aprendizagem com significado social, por

meio de contextualizações e de criações de situações problemas, proporcionando uma

transversalidade e/ou uma interdisciplinaridade entre os saberes escolares em si e entre

19 Sobre essa indissociabilidade entre competências e habilidades, vale ressaltar que O ENEM elencou a

34

os saberes escolares e não escolares de modo a tornar a escola mais significativa e a

vida mais reflexiva, com base na participação mais efetiva dos sujeitos nos processos

decisórios da vida social.

Nesse sentido, as contextualizações e situações problemas são estratégias

metodológicas para a aprendizagem, desenvolvimento e medição das competências e

habilidades. Tratam-se de simulações de situações reais que possam ser vivenciadas, ou

que tenham sido vivenciadas, pelos alunos, com indagações que levam a reflexão e a

articulação entre diferentes saberes para solucionar os problemas colocados.

Em outras palavras, podemos entender a respeito dos princípios pedagógicos do

ENEM, destacados no início deste item, tais como, competências, habilidades,

interdisciplinaridade e transversalidade, contextualização e situações problemas, da

seguinte forma: a matriz competências e habilidades do ENEM sugerem a

aprendizagem transversal e interdisciplinar

20dos conhecimentos que podem se

desenvolver por meio da contextualização e da criação das situações problemas.

Tendo em vista que a presente pesquisa enfatiza a área de Ciências da Natureza,

Matemática e suas Tecnologias e que a matriz Competências e Habilidades do ENEM

desencadeia os demais princípios pedagógicos do exame, considera-se relevante

apresentar algumas discussões que giram em torno das competências e habilidades no

ensino de Ciências da Natureza.

Pereira (2003), por exemplo, ressalta que o agrupamento dos diferentes

conteúdos em áreas, proposto pelo ENEM, e a organização da matriz pedagógica em

Competências e Habilidades significa uma superação do ensino tradicional elaborado

pelo viés das disciplinas estanques e hierarquizadas dos saberes. As competências e

habilidades permitem, por outro lado, uma reestruturação inter e transversal do currículo

de modo a possibilitar convergências ou semelhanças, diversidade e singularidades dos

diferentes conhecimentos.

Segundo o mesmo autor, essa matriz pretende também superar a “superlotação”

do currículo tradicional, que enfatiza de forma superestimada os conteúdos escolares,

muitas vezes poucos relacionados com a vida cotidiana dos indivíduos (PEREIRA,

2003, p. 26). O objetivo maior dessa perspectiva é proporcionar a “autonomia

intelectual”, o que significa a aquisição de competências e habilidades básicas para “o

20 A organização do ENEM nas áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza,