CLEUSENÍ HERMELINA DE CARVALHO

BOLSA FAMÍLIA E DESIGUALDADE DA RENDA DOMICILIAR

ENTRE 2006 E 2011

MESTRADO EM ECONOMIA POLÍTICA

BOLSA FAMÍLIA E DESIGUALDADE DA RENDA DOMICILIAR

ENTRE 2006 E 2011

MESTRADO EM ECONOMIA POLÍTICA

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Economia Política, sob a orientação da Profª Dra. Rosa Maria Marques.

BANCA EXAMINADORA

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Agora que finalmente chego ao final desta dissertação, percebo o trabalho que deu cada etapa que foi superada para chegar até aqui. E analisando todo o processo, tenho a percepção que seria praticamente impossível terminá-la sozinha. Portanto, não há como deixar de agradecer as pessoas que contribuíram para a construção deste trabalho.

Agradeço a Deus por me amparar nos momentos difíceis, me dar força interior para superar as dificuldades, por me ter dado a oportunidade de concretizar este trabalho. Aos mestres espirituais que me iluminaram e deram sabedoria para esta missão.

Agradeço especialmente aos meus pais Joaquim (en memorian) e Ivanilde por terem me transmitidos valores preciosos e por me ensinarem que o conhecimento é o maior patrimônio do ser humano.

Agradeço especialmente a professora Rosa Maria Marques, minha orientadora que foi essencial para a realização desta dissertação. Ela leu minuciosamente as versões preliminares deste trabalho, apontou os erros e mostrou os rumos a serem seguidos. Pelos materiais cedidos, por sua dedicação, compreensão, disponibilidade, seriedade, profissionalismo, preocupação. Enfim, por tudo.

Agradeço ao professor Marcel Guedes por seus valiosos comentários e sugestões apresentados na banca de qualificação.

base de dados utilizada, fundamental para a construção desta dissertação.

A todos os professores do Programa de Mestrado em Economia Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que foram muito importantes durante o período de minha formação.

Do ponto de vista pessoal, agradeço aos amigos que, ao me encontrarem, sempre me perguntava como estava a dissertação. A todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para a realização desta dissertação.

Agradeço as minhas irmãs “Leide” e Áurea que sempre torceram pelo meu sucesso, e aos meus sobrinhos Joseph, Andressa e Júlia pelo carinho.

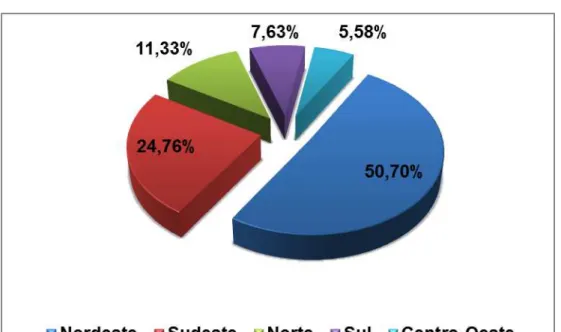

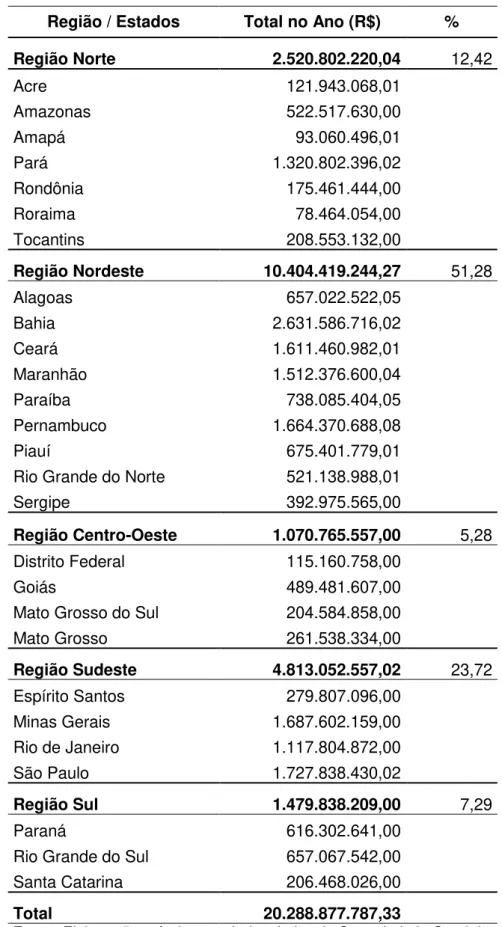

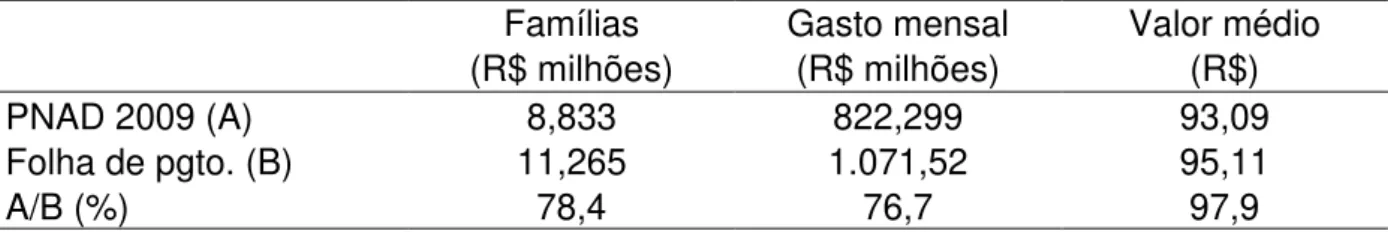

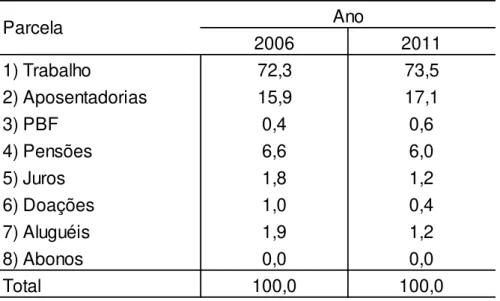

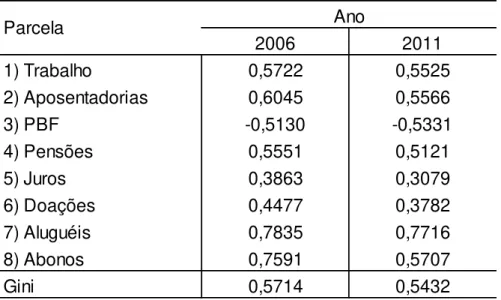

Os programas de transferência condicionada de renda vêm cada vez mais desempenhando um papel importante no combate à pobreza em vários países da América Latina, principalmente no Brasil. Assim, o objetivo desse trabalho é analisar a contribuição do Programa Bolsa Família na desigualdade da renda domiciliar per capita no Brasil, entre 2006 e 2011. Para atingir o propósito, analisa-se a participação relativa de oito fontes de renda: trabalho, aposentadorias, Programa Bolsa Família (variável proxy), pensões, abonos, doações, aluguéis e juros, nas cinco macrorregiões e regiões metropolitanas brasileiras. Posto isto, o presente estudo foi organizado em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma releitura das causas da desigualdade de renda lastreada na literatura especializada brasileira. No segundo analisam-se os programas de transferência de renda em quatro países latino-americanos: México, Chile, Argentina e Peru. O terceiro apresenta a técnica matemática utilizada para decompor o Gini, analisam-se os resultados empíricos para Brasil, macrorregiões e regiões metropolitanas. Dentre os resultados, destacam-se a capacidade do programa Bolsa Família em contribuir para a queda da desigualdade da renda domiciliar nacional, indicando uma possível focalização em seu desenho como política.

The programs of conditional cash transfer are increasingly playing an important role in combating poverty in many countries of Latin America, especially in Brazil. The objective of this work is to analyze the contribution of Bolsa Família in household income inequality in Brazil between 2006 and 2011. To achieve the purpose, we analyze the relative participation of eight sources of income: labor, pensions, Bolsa Família (proxy variable), pensions, allowances, grants, rents and interest in the five geographical regions, North, Northeast, Midwest, Southeast, and South and metropolitan regions. That said, this study was organized in three chapters. The first chapter presents a reinterpretation of the causes of income inequality backed in Brazilian literature. The second analyzes the income transfer programs in four Latin American countries: Mexico, Chile, Argentina and Peru. The third presents a mathematical technique used to decompose the Gini, we analyze the empirical results for Brazil, macro-regions and metropolitan areas. Finally, it is concluded that, among the presented results, the importance of the Bolsa Família and especially labor income to reduce the degree of inequality.

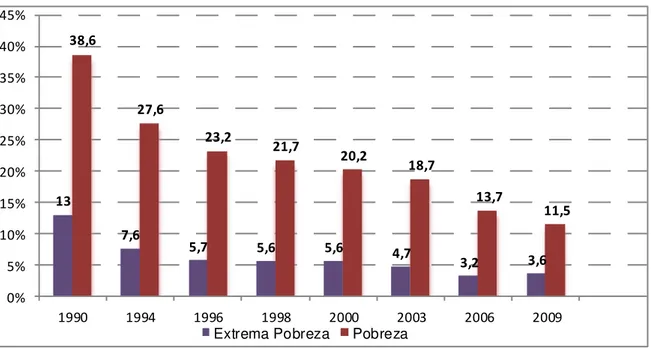

Gráfico 1- População em situação de pobreza e extrema pobreza, Chile 1990 a 2009 ... 63

AID Associação Internacional de Desenvolvimento ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social AUHPS Asignación Universal por Hijo para Protección Social BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

BM Banco Mundial

BPC Benefício de Prestação Continuada

BSP Benefício para Superação da Extrema Pobreza BVCE Benefício Variável de Caráter Extraordinário BVG Benefício Variável à Gestante

BVJ Benefício Variável Vinculado ao Adolescente BVN Benefício Variável à Nutriz

CadÚnico Cadastro Único

CASEN Caracterización Socioeconómica Nacional CEF Caixa Econômica Federal

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e Caribe

CF Constituição Federal

CGU Contoladoria Geral da União

CIAS Comisión Interministerial de Asuntos Sociales CONAPO Consejo Nacional de Población

Cras Centro de Referência de Assistência Social

Creas Centro de Referência Especializado de Assistência Social FMI Fundo Monetário Internacional

FOSIS Fondo de Solidaridad e Inversión Social FPS Ficha de Protección Social

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IDH Índice de Desenvolvimento Humano

IETS Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade IOH Índice de Oportunidades Humanas

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MIDEPLAN Ministerio de Planificación

NIED Núcleo Interdisciplinar de Estudo e Desigualdade ONU Organizações das Nações Unidas

p.p. Pontos percentuais

PAEG Plano de Ação Econômica do Governo PBF Programa Bolsa Família

PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PGRFM Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima PGRM Programa de Garantia de Renda Mínima

PJJHD Programa Jefas y Jefes de hogar desocupados PLAN FAMÍLIAS Programa Familias por la Inclusión Social PME Pesquisa Mensal de Emprego

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAS Política Nacional de Assistência Social

PND Plano Nacional de Desenvolvimento

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PTCR Programa de Transferência Condicionada de Renda RDPC Renda Domiciliar per capita

SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCN Sistema de Contas Nacionais

ScyE Seguro de capacitación y empleo SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social SENAMA Servicio Nacional del Adulto Mayor

SENARC Secretaria Nacional de Renda de Cidadania SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

SM Salário Mínimo

INTRODUÇÃO ... 19

1 A DISTRIBUIÇÃO PESSOAL DE RENDA NO BRASIL NO PERÍODO DE 1960 A 2000 ... 23

1.1 Retrospectiva do debate inicial acerca da distribuição de renda na literatura brasileira, a “Controvérsia Inicial” na década de 1970 ... 24

1.1.1 O Debate na década de 1980 ... 27

1.1.2 A Hegemonia nos anos 1990 ... 29

1.1.3 A Queda da desigualdade de renda brasileira nos anos 2000... 33

1.2 Renda Mínima como proposta para combater a pobreza no Brasil ... 37

1.3 As Políticas do Banco Mundial para redução da pobreza ... 40

1.3.1 A Atuação do Banco Mundial para o enfrentamento da pobreza no Brasil .. 46

Conclusão ... 47

2 OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA EM DETERMINADOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA ... 50

2.1 Cenário Socioeconômico da América Latina ... 50

2.2 Os Programas de Transferência Condicionada de Renda na América Latina.... ... 53

2.2.1 O Programa Oportunidades (México) ... 56

2.2.2 O Programa Chile Solidario ... 60

2.2.3 Argentina: Programas Nacionais de Transferência de Renda ... 64

2.2.4 O Programa Juntos (Peru) ... 71

Conclusão ... 75

3 BOLSA FAMÍLIA E DESIGUALDADE DA RENDA DOMICILIAR NO BRASIL: ALGUMAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS ... 78

3.1 Características do Programa Bolsa Família ... 78

3.2 Evidências Empíricas: desigualdade por fontes de renda no Brasil ... 95

3.2.1 Formalização da decomposição das variações dos Ginis para Brasil e Macrorregiões e Regiões Metropolitanas, 2006-2011 ... 95

3.2.2 Metodologia das variáveis Envolvidas nas decomposições ... 99

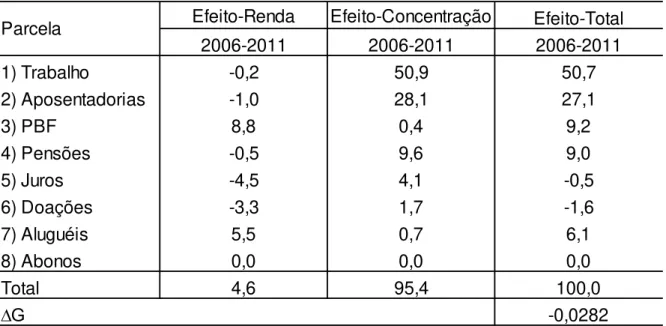

3.2.3 Análise das variações e resultados das decomposições para Brasil e Macrorregiões no período de 2006 a 2011 ... 104

3.2.4 Análise das variações e resultados das decomposições para as Regiões Metropolitanas ... 119

3.2.5 Síntese dos resultados das decomposições para Brasil, Macrorregiões e Regiões Metropolitanas Brasileiras ... 128

Conclusão ... 131

CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 135

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 142

APÊNDICES ... 156

APÊNDICE A – Decomposição fatorial do Gini, regiões geográficas - 2006 ... 156

APÊNDICE B – Decomposição fatorial do Gini, regiões metropolitanas - 2006 .. 158

APÊNDICE C – Decomposição fatorial do Gini, regiões geográficas - 2011 ... 160

APÊNDICE D – Decomposição fatorial do Gini, regiões metropolitanas - 2011 .. 163

APÊNDICE E – Decomposição do Gini, Brasil, 2006-2011 ... 165

APÊNDICE F – Decomposição do Gini, Macrorregião Nordeste, 2006-2011 ... 166

APÊNDICE G – Decomposição do Gini, Macrorregião Sul, 2006-2011 ... 167

APÊNDICE H – Decomposição do Gini, Macrorregião Sudeste, 2006-2011 ... 168

APÊNDICE I – Decomposição do Gini, Macrorregião Centro-Oeste, 2006-2011... ... 169

INTRODUÇÃO

A pobreza é uma realidade que sempre esteve presente no transcorrer do desenvolvimento econômico brasileiro, desde os tempos coloniais, e segundo Rocha (2003), essa pobreza existe em função da desigualdade que se configura como a síntese dos problemas nacionais. Até início dos anos 1970, acreditava-se que o crescimento econômico resultante da industrialização erradicaria a pobreza dos países em desenvolvimento. Embora tenha ocorrido crescimento econômico nesse período, a pobreza e a miséria persistiram, aumentando ainda mais a desigualdade entre ricos e pobres.

O Banco Mundial apresenta uma concepção multidimensional de pobreza: vulnerabilidade, exposição ao risco, falta de voz e poder. Assim, a pobreza é definida como a privação de capacidades do ser humano. Esse conceito abrange também renda, consumo insuficiente e à falta de oferta de serviços básicos em educação, saúde, nutrição e moradia.

Nos últimos anos, a pobreza tem sido objeto de instituições, como o Banco Mundial (BM), a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os quais têm fomentado ações para erradicação da extrema pobreza e também para reduzir as desigualdades sociais. Nesse caso, cabe frisar que, a desigualdade de renda no Brasil, mesmo tendo caído na última década, ainda se mantém em patamar elevado para os padrões internacionais.

O objetivo do presente estudo é descrever alguns resultados da literatura nacional sobre a desigualdade de renda e analisar o impacto do Programa Bolsa Família na desigualdade da renda domiciliar no Brasil entre 2006 e 2011, de acordo com os tipos de renda, a macrorregião e regiões metropolitanas do país. Pesquisas recentes apontam que o grau de desigualdade na distribuição de renda no Brasil vem reduzindo-se de forma contínua desde 2001. De acordo com Neri (2012), o período de 2001 a 2009 é conhecido como o de queda da desigualdade de renda brasileira, nesse período, o índice de Gini apresenta uma redução bastante expressiva, mantendo sua trajetória de queda nos anos posteriores, atingindo em 2011, seu menor nível de desigualdade de renda desde a década de 1960. Muitos analistas atribuem a essa queda ininterrupta da desigualdade de renda ao Programa Bolsa Família.

Em 2007, pela primeira vez em trinta anos, o Brasil foi classificado como um país de alto desenvolvimento humano. Nesse ano, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)1 do Brasil foi de 0,80. Embora tenha melhorado, caiu uma posição no

ranking mundial, se deslocando da 69ª para a 70ª posição.

O Programa Bolsa Família é o objeto de estudo deste trabalho devido ao debate travado por diversos autores sobre seu potencial para reduzir a pobreza e promover a redução da desigualdade da distribuição de renda no Brasil. A escolha do período se dá em função da consolidação do Bolsa Família e da queda mais acelerada da desigualdade de renda no período descrito anteriormente, atingindo, em 2011, patamares históricos. Assim, a análise deste trabalho contempla o período entre 2006 e 2011. A dissertação está organizada em três capítulos, além dessa introdução e da conclusão.

No primeiro capítulo realiza-se uma retrospectiva do debate sobre a desigualdade da distribuição de renda no Brasil desde a discussão originada no início da década de 1970, até os estudos mais recentes. Os estudos sobre a distribuição de renda expandem-se a partir do debate conhecido na literatura nacional como a “Controvérsia de 1970”. Essa discussão ocorre sob a ótica de três linhas básicas de pensamento: a primeira aborda a Teoria do Capital Humano; a

1 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é construído pelo Programa das Nações Unidas

segunda concentra-se nos efeitos da política econômica do Governo Militar e a terceira centra-se na estrutura hierárquica das grandes firmas e na abertura do leque salarial. No período seguinte, ocorreu um arrefecimento do debate, sendo retomado nos anos 1990 com a predominância do Capital Humano. Estudos mais recentes introduzem outras variáveis para explicar a desigualdade de renda, tais como discriminação e segmentação no mercado de trabalho e a importância do Programa Bolsa Família. Além dessa releitura, esse estudo também analisa a proposta de uma renda mínima para combater a pobreza no país, e as políticas do Banco Mundial para reduzir a pobreza na América Latina, mais especificamente no Brasil.

No capítulo 2 são descritas e analisadas as experiências das políticas de transferências condicionadas de renda em quatro países da América Latina: México, Chile, Argentina e Peru. Dentre os países, destaca-se o México por ser o primeiro país da América Latina a implantar um programa de transferência de renda mais abrangente para combater a pobreza mediante o fortalecimento da oferta de serviços básicos de saúde e educação. Esses países foram selecionados de acordo com sua abrangência, resultados e por destacarem-se entre as diversas experiências, chamando a atenção de cientistas sociais de diversas áreas.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados o referencial teórico da literatura nacional sobre a desigualdade de renda e o Programa Bolsa Família, as informações e indicadores presentes no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Além desse referencial teórico, foram utilizados os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 2006 e 2011.

1 A

DISTRIBUIÇÃO

PESSOAL

DE

RENDA

NO

BRASIL

NO

PERÍODO

DE

1960

A

2000

Apresentação

A desigualdade de renda sempre esteve presente no decorrer do desenvolvimento econômico brasileiro. Isso foi consequência de um passado colonial baseado em maciça mão de obra escrava, que deu origem a uma formação econômica e social que impossibilitou à parcela mais pobre da população a aumentar sua participação no montante da renda (FURTADO, 1959).

O primeiro relatório sobre desenvolvimento humano para a América Latina e Caribe, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (2010), o qual aborda especificamente a distribuição de renda, apontou o Brasil como um dos países com o pior índice de Gini do mundo, inferior apenas a países como o Haiti e a Bolívia. O nível da desigualdade de renda no Brasil é medido desde a década de 1960. A medição é realizada pelo índice de Gini, que varia de zero a um, em que a desigualdade é maior quando se chega mais perto de um.

No Brasil, a preocupação com a distribuição de renda tem sido objeto de debates na literatura nacional expandindo-se a partir da década de 1970, sendo retomado nos anos 1990 com a percepção de capital humano. A partir de 2001, evidencia-se uma acentuada e contínua redução na desigualdade da renda no Brasil. Essa queda incentivou vários estudiosos a retomarem o debate a respeito da desigualdade, sendo que esses trabalhos procuram mensurar, avaliar sua magnitude, sua relevância e identificar os principais determinantes dessa queda.

1.1 Retrospectiva do debate inicial acerca da distribuição de renda na

literatura brasileira, a ―Controvérsia Inicial‖ na década de 1970

O debate sobre os principais fatores e consequências da elevada concentração de renda no país tomou forma particularmente a partir da divulgação dos dados do Censo Demográfico de 1970, cujos resultados apontavam elevadas taxas de crescimento econômico, porém com elevada concentração de renda.

Gandra (2004), ao analisar em perspectiva histórica esse período, identificou três linhas básicas de pensamento que permitem identificar e explicar a evolução sobre as causas do aumento da concentração de renda brasileira desde o final da década de 1960. A primeira refere-se aos estudos de Langoni, que aborda a Teoria do Capital Humano2 (TCH) para explicar os problemas de concentração de renda. A

segunda, referente à pesquisa de Fishlow, centra-se nos efeitos decorrentes das políticas econômicas do Governo Militar sobre a renda. Por fim, a terceira, fundada em Bacha, concentra-se na hierarquia funcional das grandes empresas do período para explicar a determinação da estrutura de salários. Gandra (2004) denomina esse debate como a “Controvérsia de 70”.

O trabalho de Langoni (1973) foi o primeiro a apresentar dados individuais de renda, utilizando os microdados dos censos de 1960 e 1970, para averiguar a magnitude e as características das mudanças nos perfis de renda nesse período, com enfoque não apenas para todo o Brasil, mas também separadamente por regiões e por setores. Em sua análise, buscou estabelecer vínculo teórico e empírico entre desenvolvimento e distribuição de renda.

Langoni (1973) procurou explicar, através de modelos de regressão, as diferenças entre os rendimentos individuais de renda no mercado de trabalho brasileiro em 1960 e 1970. Sua estratégia foi utilizar, no modelo, variáveis derivadas

2A Teoria do Capital Humano surgiu na década de 1950 com Theodore Schultz. De acordo com o

principalmente da teoria do capital humano, como educação, idade, sexo e também da teoria geral do desenvolvimento econômico, como setor de atividade e região de residência. Os resultados apontaram que a educação contribuiu com 35%, enquanto idade 20%, sexo 15%, região 14%, atividade 9% e ocupação (proxy para acesso à propriedade) cerca de 5,6%.

Assim, o estudo aponta o nível de educação como o fator essencial para garantir altos níveis de eficiência e, consequentemente, maiores níveis de rentabilidade social, reduzindo as distorções acumuladas durante anos nas diferenças de rendimento. Dessa maneira, à medida que o nível de educação vai se acumulando, há uma nítida tendência para a renda crescer, auferindo maior bem estar, como descrito pela Teoria do Capital Humano.

Ademais, Langoni (1973) atribui o aumento da concentração de renda brasileira ao acelerado crescimento da economia e à mudança da estrutura econômica que passava de agrícola para industrial, uma vez que a expansão tecnológica exigia trabalhadores qualificados. Porém, o atraso educacional em que se encontrava o país limitava a oferta de tais trabalhadores. Langoni, influenciado por Kuznets (1955), assume que o aumento da concentração de renda no período é esperado, pois países em desenvolvimento a concentração de renda aumenta num primeiro momento, reduzindo-se mais tarde, quando a estrutura produtiva passa a ser composta predominantemente pelo setor de alta produtividade.

o autor, tanto as políticas econômicas quanto as características da política fiscal praticadas no período favoreceram a concentração de renda no país.

De acordo com Cacciamali e Camillo (2009), nas décadas de 1960 e 1970 predominam análises de caráter keynesiano e kaleckiano que associam o comportamento da distribuição pessoal à distribuição funcional da renda. Segundo esses autores, a abordagem de Fishlow segue a linha keynesiana, isto é, diz que um aumento no salário mínimo pode gerar impulsos para elevar os demais salários e assim, promover uma melhor distribuição de renda. No entanto, como vimos, Fishlow considera que a partir da instauração do regime militar ocorreu um declínio do valor real do Salário Mínimo (SM) em virtude dos reajustes inferiores a inflação ou à ausência de barganha salarial, diminuindo a participação relativa dos salários e aumentando o grau da desigualdade funcional da renda.

Para Bacha (1978), a partir de 1967 houve um abrandamento, mas não o abandono da política de controle do aumento dos salários. Isso porque o governo passou a exercer, juntamente com um controle dos preços e do custo de vida, uma política monetária expansionista. Uma vez que, os reajustes salarias passaram a ser coerentes com as alterações no custo de vida, a taxa inflacionária descreveu uma tendência de estabilização.

Bacha (1978), ao analisar o aumento no grau de desigualdade na distribuição pessoal de renda na década de 1960, centra-se na tese da abertura do leque salarial por meio da posição hierárquica das empresas de grande porte no Brasil. Para o autor, tal hierarquia influencia a estrutura salarial entre os gerentes e os trabalhadores de funções operacionais, uma vez que a remuneração dos gerentes deriva dos lucros das firmas, enquanto a remuneração dos empregados subordinados é definida no mercado de trabalho conforme os postulados gerais da teoria econômica. Assim, essa dicotomia explica a abertura do leque salarial e o aumento da concentração de renda.

maiores. Em linhas gerais, o estudo de Bacha mostrou que a posição na ocupação tem efeito significativo na desigualdade de renda.

Mesmo sendo de vertentes diferentes, tanto as pesquisas de Langoni quanto as de Bacha chamam atenção para uma reforma na política educacional, pois uma política redistributiva dinâmica passa pelo aperfeiçoamento educacional básico e profissional das classes de renda mais baixa. Desse modo, é o nível educacional que passa a ser a conciliação necessária para garantir altos níveis de eficiência e, consequentemente maiores níveis de rentabilidade, reduzindo as distorções acumuladas durante anos, nas diferenças de rendimento. Assim, foi possível identificar os três argumentos principais sobre o aumento da desigualdade de renda brasileira no período, que resultou na “Controvérsia de 1970”.

1.1.1 O Debate na década de 1980

O cenário econômico brasileiro ao longo dos anos 1980 é bastante distinto daquele vivenciado no período anterior. Segundo Lacerda (1994), a crise iniciada nesse período foi consequência da década anterior. O país endividou-se para cumprir os objetivos do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), enquanto surgiam novas crises do petróleo, alterações no cenário internacional, com brusco aumento das taxas dos juros internacionais, moratória mexicana e retração do ciclo de crescimento das principais economias.

A década de 1980 traz à tona a dependência externa e as imposições de barreiras internacionais que podem afetar o crescimento econômico de um país, causando enormes distorções na economia. O Brasil passou a se defrontar com queda no crescimento econômico, aumento da dívida interna e aumento da taxa de inflação. Diante desse quadro, as políticas econômicas brasileiras estavam comprometidas com o controle da inflação e redução do endividamento interno.

governo Sarney, o Plano Bresser e o Plano Verão, baseados em congelamento de preços, salários e câmbio, igualmente fracassados.

O próximo passo no combate a inflação ocorreu em 1990 durante o governo Collor, com a criação do Plano Collor, que confiscou a poupança. Ou seja, buscou retomar a capacidade de fazer política monetária congelando o estoque de moeda. O efeito foi uma grande desestruturação do sistema produtivo, demissões, redução nos salários, desestruturando assim, as condições de empregos e de produção. Em 1991, tentou-se ainda a implementação do Plano Collor II, também com congelamento de preços e salários. A combinação dos planos econômicos, inflação alta e forte redução dos rendimentos tiveram, entre outras consequências, piora na distribuição de renda, com transferência de rendimentos da classe trabalhadora para a classe mais abastada (GREMAUD, VASCONCELLOS E TONETTO JR, 2002).

Assim, a piora distributiva ocorrida no decorrer dos anos 1980 esteve diretamente associada ao tipo de política macroeconômica praticada no período, na tentativa de controlar o aumento da inflação, em busca da estabilidade econômica. Contudo, a inflação é considerada um obstáculo à melhoria da distribuição de renda, justamente por seus custos recaírem, principalmente, sobre a grande maioria da população com menor poder aquisitivo.

Em 1990, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) divulgou vários dados compreendendo o período entre 1981 e 1989. Lacerda (1994), ao analisar esses dados, verificou que em 1981, 46,6% da renda total eram apropriadas pelos 10% mais ricos da população brasileira, elevando-se em 1989 para 53,2%, isto é, um aumento de 14,2%. Por outro lado, enquanto a renda dos mais ricos aumentava, a renda dos 20% mais pobres diminuía, passando de 2,7% em 1981 para apenas 2% em 1989, representando uma queda de 25,9%. Ou seja, o poder de compra da classe menos abastada caiu ainda mais no decorrer dessa década.

principal referencial teórico os trabalhos elaborados por Ricardo Paes de Barros e coautores, esse período foi chamado de “Pensamento hegemônico dos anos 1990”.

1.1.2 A Hegemonia nos anos 1990

O debate na década de 1990 é retomado com a publicação de vários trabalhos que possuem entre si mais similaridades do que divergências. Gandra (2004), ao analisar esse período, observou que o debate versava em torno de um único modelo estrutural para compreender a elevada disparidade de renda, denominando assim, essa tendência de “hegemonia de 1990”. Nota-se uma influência da abordagem langoniana, lastreada na Teoria do Capital Humano, ao analisar os estudos elaborados a partir dos anos 1990. É o caso de Ricardo Paes de Barros, que conta com a cooperação de alguns coautores. Esses autores creditam a desigualdade educacional principalmente às causas da má distribuição de renda no país.

Para explicar a desigualdade de renda, os estudos de Barros e Mendonça (1995) incorporam outras variáveis associadas ao capital humano, tais como: segmentação do mercado de trabalho brasileiro; discriminação por cor e gênero; experiência no mercado de trabalho e escolaridade. Os resultados indicam que a segmentação por ramo de atividade explica 15% da desigualdade salarial, a discriminação por cor é responsável por apenas 2% da desigualdade salarial, enquanto, a discriminação por gênero explica 5% da desigualdade. Todavia, o determinante com maior poder explicativo é a escolaridade, uma vez que explica de 35% a 50% da desigualdade salarial. Tais resultados alinham-se às conclusões do trabalho de Langoni, já mencionado anteriormente.

Muitos estudos realizados a partir dos anos 1990 abandonaram o debate em relação à distribuição funcional de renda. Nesse sentido, cabe destacar o livro publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), organizado por Ricardo Henriques em 2000. Em agosto de 1999, o IPEA com apoio do Núcleo Interdisciplinar de Estudo de Desigualdade (NIED) e o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), realiza no Rio de Janeiro um seminário para debater a pobreza e a desigualdade brasileira, dando origem ao livro Desigualdade e Pobreza no Brasil em que reúne 25 artigos com diferentes abordagens sobre o assunto. Por um lado, o seminário abriu as portas para o debate, por outro lado, o livro representa um importante instrumento, pois além de investigar os principais determinantes da má distribuição e da pobreza brasileira, também aponta soluções para a formulação de políticas públicas de modo a reduzir a desigualdade e erradicar a pobreza no Brasil.

Logo na introdução, Henriques (2000) deixa claro que a desigualdade brasileira é consequência de um acordo social excludente, no qual os direitos, oportunidades e horizontes da sociedade são bastante distintos, de tal forma que a cidadania não é reconhecida para todos. Para o autor, o problema da desigualdade de renda e da pobreza não está na escassez dos recursos, uma vez que a economia brasileira não parece apresentar carência de recursos. A questão está na maneira como esses recursos são distribuídos. Diante desta constatação, o autor afirma que há necessidades de criar políticas estruturais de caráter distributivo de ativos na sociedade.

O texto de Ferreira (2000), do mesmo livro, também se alinha ao pensamento hegemônico dos anos 1990. O autor usa as evidências empíricas de Barros e Mendonça com o objetivo de identificar os principais determinantes da desigualdade de renda brasileira, centrando o debate entre “educação” e “luta de classes”. Com essa abordagem, constata que a escolaridade continua a ser o fator chave da distribuição de renda no Brasil: ela explicaria entre 33% e 50% a desigualdade total. No entanto, ela não é o único fator explicativo, pois existem outras variáveis com menor poder explicativo, como segmentação e discriminação no mercado de trabalho.

Ferreira (2000) utiliza um modelo teórico para explicar a persistência da desigualdade de renda no Brasil. Esse modelo, que consiste de sistema dinâmico intergeracional, sugere que as distribuições da educação, riqueza e poder político são determinadas simultaneamente. Todavia, esta dinâmica retroalimenta a desigualdade, caracterizando um círculo vicioso. Isto é, grande desigualdade educacional gera grande desigualdade de renda que, por sua vez, gera desigualdade de poder político, reforçando as diferenças educacionais. Para interromper esse ciclo, o autor sugere um modelo de distribuição de riqueza com expansão dos gastos públicos na qualidade da educação pública, de modo a acarretar um sistema educacional mais igualitário e melhor.

Quadro 1 - Síntese das principais teses sobre o aumento da desigualdade de renda nos últimos 40 anos do século XX

Tese Autor Síntese dos argumentos sobre o aumento da desigualdade de renda

Crescimento econômico acelerado gerador de: Expansão tecnológica; Demanda por mão de obra qualificada

“Controvérsia de 1970”

Langoni O crescimento econômico acelerado resultou em maior concentração de renda devido: à mudança da estrutura econômica transferindo mão de obra do setor agrícola para o industrial e à falta de capacidade do sistema educacional brasileiro em ofertar trabalhadores qualificados na proporção demandada pela expansão tecnológica da industrialização.

Compressão salarial

“Controvérsia de 1970”

Fishlow Atribui o aumento da concentração de renda à política econômica do governo militar. Tal política impede o crescimento dos salários em virtude da ausência de poder de barganha dos sindicatos e dos reajustes salariais abaixo da inflação. Esta situação levou à corrosão dos salários dos trabalhadores, beneficiando os rendimentos dos donos do capital, aumentando a desigualdade pessoal da renda.

Hierarquia e abertura do leque salarial

“Controvérsia de 1970”

Bacha Mostra que a posição hierárquica das grandes empresas da época interfere na estrutura salarial entre gerentes e trabalhadores de funções operacionais. Teoricamente, a remuneração dos gerentes estaria vinculada aos lucros das firmas e os salários dos trabalhadores de mais baixo escalão seria definido pelo mercado de trabalho. Bacha reconhece essa dicotomia que faz elevar o leque salarial e assim explica a causa do aumento da desigualdade de renda.

“Heterogeneidade educacional”

“Pensamento

Hegemônico dos anos 1990”

Barros e Mendonça; IPEA; Barros, Mendonça e Henriques; Ferreira

Os autores identificam a escolaridade como o principal determinante da desigualdade salarial no Brasil. Também apontam um atraso educacional estimado em uma década. Muitos dos trabalhos se alinham ao pensamento de Langoni, baseado na teoria do capital humano, abandonando o debate em relação à distribuição funcional de renda.

1.1.3 A Queda da desigualdade de renda brasileira nos anos 2000

Estudos recentes3 apontam que o grau de desigualdade na distribuição de

renda no Brasil, medido pelo coeficiente de Gini, vem numa trajetória de queda desde 2001. A partir desse momento, a literatura nacional tem se dedicado a investigar as causas dessa contínua queda da concentração pessoal de renda. Em 2006, o IPEA publicou uma coletânea de trabalhos organizados em dois volumes por Barros, Foguel e Ulyssea. Os diversos trabalhos analisam o período entre 2001 e 2005. Os pesquisadores buscaram documentar a recente queda da desigualdade, avaliar sua magnitude e importância e identificar seus principais determinantes.

Nesses trabalhos são abordadas as contribuições da escolaridade, da produtividade do trabalho e da segmentação regional para o declínio da desigualdade desse período, além da contribuição das transferências públicas. Em linhas gerais, os resultados apontam que a escolaridade, a produtividade do trabalho e a segmentação regional contribuem com 16%, 18% e 11%, respectivamente. Já as aposentadorias e pensões, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família (PBF) juntos contribuem com 30% da redução total. Dessa maneira, os resultados sugerem a efetividade das políticas públicas de proteção social na redução da desigualdade de renda.

Barros (2006) elabora um estudo cujo objetivo é comparar a efetividade do Salário Mínimo (SM) com a do Programa Bolsa Família (PBF) no combate a pobreza e a desigualdade. Os resultados demonstram menor efetividade do SM em relação ao PBF tanto no combate a pobreza quanto no combate a desigualdade. Nas palavras de Barros (2006):

A baixa efetividade do SM não é nada surpreendente. Considerando-se que, entre as famílias pobres, apenas 18% têm ao menos um empregado formal ou informal com remuneração cujo valor seja próximo ao do SM, e que apenas 9% têm um idoso (...). Apenas 15% dos empregados com remuneração próxima ao SM vivem em famílias extremamente pobres, e 40% em famílias pobres. Apenas 24% desses empregados são chefes de uma família pobre. Ora, se a maioria dos empregados e dos aposentados que recebem tal remuneração não vive em famílias pobres, e se a maioria das famílias pobres não tem nem idosos nem empregados com

3 Como estudos recentes, podem ser mencionados: Hoffmann (2006); Soares (2006); IPEA (2006);

remuneração cujo valor seja próximo ao do SM, como poderiam aumentos no SM ser efetivos no combate à pobreza e à desigualdade? O fator determinante do sucesso do PBF é o foco nas crianças. Como 81% das famílias extremamente pobres têm crianças, todo programa de transferência centrado nas crianças terá, naturalmente, um alto grau de efetividade no combate à pobreza e à desigualdade (BARROS, 2006, p.544).

Conforme pode ser observado, a alta efetividade do Programa Bolsa Família se justifica, pois as famílias pobres possuem mais crianças que idosos. Assim, as transferências de renda terão maior efeito no combate à pobreza e à desigualdade de renda do que aumentos no Salário Mínimo.

Para Barros, Franco e Mendonça (2006), os progressos significativos na educação, desde os anos de 1990, possibilitaram uma acentuada queda na desigualdade da remuneração do trabalho. Tais mudanças são decorrentes de melhoras no capital humano dos trabalhadores e de reduções nos diferenciais de remuneração por nível educacional. Os resultados revelam que pelo menos metade da redução na desigualdade de renda é explicada por essas mudanças. Além dessa abordagem, os autores também investigam a contribuição dos graus de discriminação e segmentação no mercado de trabalho em relação ao recente declínio do grau de desigualdade, concluindo que, em conjunto, esses fatores explicam 35% da redução na desigualdade em rendimentos, sendo que a discriminação contribuiu com cerca de 10% e a segmentação com 25%.

Nos trabalhos de Barros et al (2006) e Neri (2006), fica evidente que a distribuição de renda brasileira nos últimos anos tem se tornado menos desigual. Os autores chamam a atenção, que apesar da contínua tendência de queda da desigualdade da renda no Brasil, o quadro ainda é preocupante.

Salm (2006) faz uma leitura crítica a respeito do estudo do IPEA (2006). Para o autor, alguns determinantes, como as taxas de inflação, as variações no valor do salário mínimo e na estrutura tributária ou a volatilidade das taxas de crescimento deveriam ser analisadas em conjunto com a educação, os programas de transferências de renda, entre outros. Porém, esses fatores foram omitidos. Assim há uma limitação da base de dados que pode distorcer a distribuição total da renda.

Outro ponto de crítica de Salm (2006) é que os trabalhos não esclarecem o peso de cada determinante na diferença de renda, apenas diz que no período de 2001 a 2004, a renda dos mais pobres aumentou bem mais que a dos ricos. Segundo o autor, os objetivos são limitados, compreendendo um período bastante curto de análise. Nesse caso, teria sido mais substancial investigar a causa da exagerada concentração de renda nos anos 1980, que perdurou um quarto de século, em vez de investigar o fato do coeficiente de Gini ter reduzido apenas 4% no período de três anos.

Ainda segundo Salm (2006), o texto do IPEA (2006) traz a ideia implícita de que, para reduzir pobreza, basta distribuir renda, ignorando o fato de o país crescer ou não, de formar novos postos de trabalhos e de surgir mudanças estruturais que favorecem mais as pessoas pobres que as ricas. Para Salm, essa questão é equivocada, uma vez que a redução da pobreza está associada ao desenvolvimento, incluindo a elevação da produtividade, ao contrário do que diz o estudo. Diante disso, o autor sugere que o crescimento deveria estar no centro da análise da distribuição de renda, uma vez que, a falta de crescimento afeta diretamente os diplomas educacionais, num país tão carente de mão de obra qualificada, em vez de ser simplesmente ignorado.

Assim como Salm, Dedecca (2006) reconhece que o texto do IPEA (2006) apresenta limitações, apesar de considerar sua relevância. Dedecca (2006) considera que a queda da desigualdade de renda e sua continuidade dependerão da retomada do crescimento econômico de maneira a ampliar a produtividade, aumentando as oportunidades, a renda no mercado de trabalho, bem como os recursos que possam fortalecer as políticas públicas essenciais para esse processo.

principais fatores que levaram a redução da concentração de renda brasileira após 2001. Dentre esses estudos, podem ser mencionados: Soares (2006); Veras, Soares, Medeiros e Osório (2006); Hoffmann e Ney (2008) e Cacciamali e Camillo (2009).

Soares (2006) analisou as causas da redução da desigualdade de renda através da decomposição do Gini, concluindo que o principal fator advém do mercado de trabalho. Apesar disso, destaca que os programas de transferência de renda governamentais representam 25% dessa redução.

Veras, Soares, Medeiros e Osório (2006) analisam a contribuição de determinados programas de transferências de renda para a redução do grau de desigualdade da distribuição de renda no período entre 1995 a 2004. Os autores concluem após a decomposição da desigualdade, que o BPC é responsável por 7% da queda da desigualdade de renda, enquanto o PBF e as aposentadorias e pensões no piso, contribuem com 21% e 32%, respectivamente. Assim, fica evidente que os programas de transferências têm um papel importante na redução da concentração de renda.

Hoffmann e Ney (2008) analisam as principais restrições dos dados da PNAD, Censo Demográfico e do Sistema de Contas Nacionais (SCN) para estudar o quanto eles podem influenciar no diagnóstico da redução da recente queda da desigualdade de renda no Brasil. Os autores destacam as seguintes restrições: o montante intitulado “renda do trabalho” que nas pesquisas domiciliares, além de compreender o pagamento da força de trabalho dos indivíduos mais pobres, também inclui os rendimentos na forma de salários de altos executivos, lucros e juros. Os pesquisadores utilizam a mesma técnica de decomposição de Soares. No período de 1995 a 2006, verificaram que há uma tendência de redução da concentração de renda, com destaque para o período pós-2001, concluindo que a renda do trabalho é o principal componente envolvido com a queda da desigualdade. No entanto, as transferências públicas, como o Programa Bolsa Família também tem sua relevância, contribuindo com cerca de 2% da renda total em 2006, equivalentes a ¼ da redução da desigualdade de renda brasileira.

2001 e 2006. Conforme o estudo, entre 2001 e 2004, o índice de Gini reduz-se de 0,59 para 0,57. Para essa queda, verificaram que a renda do trabalho foi o fator mais relevante, contribuindo com 74%. Os autores também destacam as transferências públicas como fator coadjuvante ao comportamento do mercado de trabalho.

Embora, o programa Bolsa Família seja considerado arrojado no combate a pobreza, chama-se a atenção para os programas existentes anteriormente, como o Programa Renda Mínima proposta do então, Senador Eduardo Suplicy.

1.2 Renda Mínima como proposta para combater a pobreza no Brasil

No início da década de 1990, verificou-se que o número de pessoas pobres cresceu substancialmente. Em 1980, cerca de 29,5 milhões de pessoas se encontravam em situação de extrema pobreza passando para 39,2 milhões nos anos 1990. Nesse período, ocorreu uma redução da participação da renda nacional dos 50% mais pobres, 14,5% em 1981 para 12% em 1990. Enquanto a renda dos mais pobres diminuiu, a renda da pequena parcela da população mais rica, isto é, 1% da população, aumentou sua participação na renda, passando de 12,1% em 1981 para 13,9% em 1990 (SUPLICY e CURY, 1994, p. 102).

Dentre os instrumentos para resolver o problema da pobreza, havia um que estava em pauta no debate no início dos anos 1990, o Programa Garantia de Renda Mínima (PGRM), elaborado pelo senador Eduardo Suplicy. A proposta foi apresentada ao senado em abril de 1991 como projeto de lei e aprovado em dezembro do mesmo ano.

anual do programa de cerca de 3,5% do PIB brasileiro (SUPLICY e CURY, 1994, p. 104).

Ao propor esse tipo de renda, Suplicy parte do pressuposto de que a riqueza da nação deve ser partilhada por todos, com garantias mínimas de renda para que uma pessoa possa viver com dignidade, uma vez que as oportunidades são bastante desiguais. O programa foi inspirado nas ideias defendidas por vários economistas de diversas correntes de pensamento, como, a modalidade de imposto de renda negativo4.

Assim, para Suplicy (2002), o PGRM se configura como um direito à cidadania para todos os membros de uma sociedade, pois o benefício monetário deve garantir o direito básico do ser humano, que é o direito à vida, com liberdade de escolher como satisfazer suas necessidades, enfim, com justa participação da riqueza socialmente produzida. Nesse sentido, a transferência monetária se constitui um direito universal e não uma caridade.

Segundo Marques (1997), a proposta de renda mínima no Brasil tem abordagem diferente de programas de renda mínima de outros países, principalmente dos países europeus. Enquanto nesses países a renda mínima provém da proteção social e do mercado de trabalho, no Brasil, tem natureza assistencial, garantindo uma renda mínima aos indivíduos que não conseguem auferir uma renda mínima adequada para a sobrevivência. Desse modo, aqueles que não atingissem essa renda, passariam a receber uma renda complementar do Estado.

A partir de 1995, projetos semelhantes ganharam fôlego tanto a nível estadual quanto municipal. Segundo Suplicy (2006), em meados de 1996, projetos semelhantes foram aprovados ou estavam em curso para serem aprovados em 68 municípios e 13 estados do país. Campinas, no início de 1995, foi o município pioneiro a implantar o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM). Para receber o benefício, o indivíduo deveria residir há pelo menos dois anos no

4O imposto de renda negativo foi

proposto por Milton Friedman em seu livro “Capitalismo e Liberdade”

(1962), como mecanismo de combate a pobreza. E a ideia de que todos os indivíduos têm direito de usufruir de um bem estar básico e de aproveitar as oportunidades para ter um mínimo de qualidade

de vida, defendidos por John Kenneth Galbraith em sua obra “Sociedade Justa”, bem como o papel

município e seus filhos menores de 14 anos deveriam frequentar a escola e participar de ações de saúde. Para receber tal benefício, o responsável deveria assinar junto à prefeitura um termo de responsabilidade e compromisso, se comprometendo a participar de programas de saúde e manter a frequência escolar dos filhos. De acordo com Marques (1997), houve um afastamento da proposta original de Suplicy. Embora, as ações sejam focalizadas para as famílias com crianças e adolescentes, com objetivo de melhorar a qualidade de vida, PGRM não previa tempo máximo de concessão, bem diferente do programa adotado por Campinas.

Apesar de projetos semelhantes terem sido implementados em diversos municípios brasileiros, o programa sofreu diversas críticas e vários argumentos contrários foram levantados. As principais críticas eram: à falta de transparência na obtenção dos recursos; na dificuldade de se conseguir uma fiscalização mais adequada para verificar o cumprimento das exigências; abandono do trabalho por parte do beneficiário, pois alguns defendiam que o fornecimento de renda para os indivíduos que não trabalhavam acabava por desestimular sua procura por trabalho. Ainda segundo Marques (1997), embora se discuta os problemas da desigualdade de renda, o projeto de renda mínima não se diferencia das políticas tradicionais de proteção social. Assim, no campo assistencial se configura como uma política compensatória, sem modificar o cenário socioeconômico do país. No entanto, isso não afeta o caráter da proposta, pois garante um mínimo de renda para que o indivíduo viva com dignidade.

Vale salientar que esse trabalho aborda o Programa de Garantia de Renda Mínima por se tratar da primeira iniciativa de transferência de renda no Brasil, considerado como modelo para a elaboração do Programa Bolsa Família5.

1.3 As Políticas do Banco Mundial para redução da pobreza

Após explanação das causas da elevada concentração de renda no Brasil, torna-se necessário analisar, mesmo que brevemente, quais as estratégias propostas pelo Banco Mundial (BM) para erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade da distribuição de renda tanto para a América Latina quanto para o Brasil.

De meados de 1950 até o início da década de 1970, a maioria dos programas de fomento do BM era direcionada às políticas de industrialização e infraestrutura dos países do Terceiro Mundo. Acreditava-se que o crescimento econômico oriundo desses programas seria suficiente para desaparecer com a pobreza existente. Apesar do crescimento econômico desse período, a pobreza persistiu e aprofundou ainda mais a desigualdade entre os países ricos e pobres. Diante disso, o BM percebeu que seria necessário mais do que crescimento econômico para resolver tais desigualdades. Por conta disso, os programas foram ampliados, principalmente, os investimentos em políticas sociais e na agricultura. A partir desse momento, a preocupação com a pobreza passou a ser um tema recorrente nos projetos do Banco Mundial.

A partir de 1990, o BM tendo em vista o combate a pobreza, intensifica suas políticas de financiamento vinculadas aos serviços sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação e alimentação. A partir de então, vários relatórios passaram a ser feitos com o propósito de analisar e propor ações estratégicas para reduzir a pobreza. Nesse ano, o BM divulga um relatório sobre desenvolvimento mundial, no qual propôs promover o crescimento por meio da utilização intensa de mão de obra para promover o crescimento com abertura econômica e investimentos em infraestrutura, bem como fornecer aos pobres acesso a serviços básicos de saúde e educação. Assim, a proposta do BM tinha como elementos chave modalidades de trabalho e de assistência social.

problemas da pobreza, propõe o combate a pobreza em três dimensões estratégicas tais como, promover oportunidades, aumentar a segurança e facilitar a capacitação, uma vez que, esses elementos são essenciais e complementares na luta para combater a pobreza. Esse relatório também ampliou a definição de pobreza: a partir desse momento, a noção de pobreza passa a incluir a questão da vulnerabilidade, a exposição ao risco, à falta de voz, poder e representação, tal como segue:

Uma privação de bem-estar inaceitável para um ser humano. Essa definição de pobreza abrange renda e consumo insuficientes, o não atendimento de necessidades básicas como educação, saúde, nutrição e moradia, insegurança e risco, bem como falta de voz e de poder (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 1).

Nesse sentido, a pobreza é tida como a impossibilidade para alcançar um padrão mínimo de vida e de bem estar. Tal definição abrange também renda e consumo insuficientes.

Segundo o BM (2001), as pessoas pobres em geral têm menos acesso aos serviços de saúde básica, educação, serviços de água potável, saneamento e coleta de lixo. Ou seja, indivíduos pobres sofrem de muitas privações que os impedem de desenvolver suas capacidades. Assim, são mais vulneráveis a doenças, crises econômicas e catástrofes naturais. Ainda segundo o relatório, grande parte dos pobres se encontra no mercado informal de trabalho. Dessa maneira, as políticas sociais oriundas do mercado formal de trabalho não têm um impacto eficaz sobre as pessoas que se encontram em situação de pobreza.

Para o BM (2001), as ações estratégicas que visam a reduzir a pobreza dependerão das prioridades e necessidades de cada país, bem como do cenário econômico, cultural e até mesmo das necessidades locais da comunidade. Isso significa que não existe uma fórmula simples e nem universal, cada país deve preparar sua própria estratégia conforme as prioridades da população de baixa renda.

dificuldades de aproveitar as oportunidades, uma vez que suas capacidades são limitadas, e assim, dificilmente conseguem ultrapassar a pobreza Intergeracional. Dessa forma, a boa governança é fundamental para resolver o problema da desigualdade, pois fornece condições para um crescimento sustentável, assegurando que os indivíduos pobres façam parte desse crescimento, com uma fatia de ganhos, aproveitando as oportunidades e quebrando esse círculo vicioso. Tanto o crescimento econômico quanto a redução da pobreza são bastante influenciados pelo Estado e pelas instituições sociais.

Ainda no relatório de 2000/2001, o Banco Mundial faz referência ao documento intitulado Voice of the poors (voz dos pobres), que tenta compreender a pobreza a partir da ótica de 60.000 homens e mulheres pobres de 60 países. De acordo com esse estudo, as pessoas pobres não têm poder para negociar acordos justos para si, tanto no campo econômico quanto no social. E desse modo, limitam severamente suas oportunidades para viver melhor.

Já o relatório de 2002, apresenta um breve histórico sobre as estratégias adotadas nas décadas anteriores na tentativa de reduzir o quadro de pobreza, sendo que essas ações estratégicas foram implementadas sob o controle do BM, conforme descrito abaixo:

Nos anos 1950 e 1960, muitos consideravam os grandes investimentos em capital físico e infraestrutura como a principal via de desenvolvimento. Nos anos 1970, aumentou a conscientização de que o capital físico não era suficiente: a saúde e a educação tinham pelo menos a mesma importância (...). Nos 1980, após a crise da dívida, recessão global e experiências contrastantes (...) a ênfase passou a ser atribuída à melhoria da gestão econômica e liberação da força do mercado. Nos anos de 1990, o governo e as instituições passaram a ocupar o centro do debate, ao lado das questões de vulnerabilidade no âmbito local e nacional (BANCO MUNDIAL, 2002, p. 06).

A partir de então, as estratégias passam a ser direcionadas para promover as oportunidades, bem como a capacitação e a segurança.

apresenta um duplo caráter, por um lado, é útil para reduzir a pobreza via os efeitos positivos para o desenvolvimento, por outro, proporciona oportunidades para as pessoas de baixo poder aquisitivo. Essa ótica é consistente com o processo de desenvolvimento, no qual o objetivo social é máxima expansão sustentável de oportunidades.

Ainda, nesse relatório, o BM cita o fenômeno, assim denominado por ele de “armadilhas da desigualdade”. Ou seja, as pessoas que nascem na pobreza não usufruem das mesmas oportunidades que as pessoas mais abastadas. Dessa forma, as desigualdades tanto políticas, econômicas e socais tendem a perpetuar-se ao decorrer do tempo, passando de geração para geração (BANCO MUNDIAL, 2006, p.3). Assim, o ciclo de “sub desempenho” reproduz-se, sendo que a desigualdade de oportunidades é prejudicial ao desenvolvimento sustentável e redução da pobreza.

O relatório divulgado em 2008 pelo BM, escrito por Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José Molinas Vega e Jaime Saavedra Chanduvi tem como objetivo medir a desigualdade de oportunidades na América Latina. Para os autores, o debate deve girar em torno da desigualdade de oportunidades entre as crianças, uma vez que podem afetar suas escolhas no futuro. Para tanto, desenvolveram o Índice de Oportunidade Humanas (IOH)6 que pode mensurar melhor o tempo e o

nível da distribuição de oportunidades essenciais para uma vida produtiva, como educação, água potável, saneamento e eletricidade entre as crianças. Ademais, também pode medir e analisar a evolução dos perfis de oportunidades, bem como a participação da desigualdade de oportunidades na desigualdade total. Esse índice é uma importante ferramenta que permite a formulação de políticas públicas que gerem mais oportunidades iguais para todas as crianças.

O estudo utilizou dados de 200 milhões de crianças de 0 a 16 anos de idade em 19 países da região, no período de 1995 a 2005. A escolha da região se justifica por ser considerada uma das mais desiguais do mundo, onde uma parcela da população ainda permanece excluída dos avanços socioeconômicos, com desigualdade tanto de salários quanto de acesso a serviços básicos, concluindo que

6 O IOH mede em porcentagem as oportunidades básicas para assegurar as crianças o acesso a

entre um quarto e metade da desigualdade de renda entres os adultos são determinadas por fatores que estão fora do seu controle, enfrentadas no começo de suas vidas, como background social, local de residência, raça, gênero, educação da mãe e renda do pai. Destacando-se como circunstância mais poderosa, o grau de educação da mãe e a renda do pai. Enquanto, raça, gênero e local de residência têm papel secundário. Desse modo, esses fatores exercem influência sobre as oportunidades ao longo da vida de uma pessoa, principalmente entre os indivíduos menos privilegiados.

Os resultados também apontam que o IOH varia substancialmente entre os países analisados: Argentina (88%), Chile (91%), Costa Rica (86%), Uruguai (85%) e Venezuela (86%) estão mais próximos de alcançar a universalidade. Bolívia (62%), Brasil (72%), Colômbia (74%), República Dominicana (71%), Equador (74%), Jamaica (73%), México (82%), Panamá (69%), Paraguai (67%) e Peru (66%) estão numa posição intermediária. Todavia, El Salvador (55%), Guatemala (50%) Honduras (53%) e Nicarágua (46%) têm situação bastante desfavorável, pois estão longe de atingir a universalidade devido à baixa cobertura e à distribuição desigual (BARROS, et al 2008, p. 111).

Figueirêdo e Netto Júnior (2010), com base nos dados da PNAD, realizaram um estudo para estimar a desigualdade de oportunidades no Brasil para seus subgrupos populacionais. Os resultados sugerem que a desigualdade de oportunidades varia significativamente entre as regiões e os subgrupos. A região nordeste, além de apresentar a maior desigualdade de oportunidades, também apresenta o maior nível de desigualdade de renda e o sudeste apresenta os menores índices. Em linhas gerais, o estudo aponta o nível educacional dos pais como o fator preponderante para determinar níveis de renda mais elevados, bem como aqueles em que os pais têm salários melhores. Além disso, os indivíduos do sexo masculino e não-brancos têm os menores níveis de desigualdade de oportunidades.

que no nordeste. Os autores concluem que a mobilidade intergeracional no Brasil ainda é baixa, uma vez que é menor do que o observado em países desenvolvidos. Na medida em que a desigualdade de oportunidades persiste, é essencial desenvolver políticas públicas estratégicas de tal forma que o progresso econômico e social seja consequência das decisões, dos esforços e dos talentos pessoais e não das circunstâncias.

No último relatório em 2012, o BM aborda a importância da igualdade de gêneros para promover o desenvolvimento econômico. Segundo o relatório, a igualdade de gênero pode melhorar o desenvolvimento econômico em três frentes. Primeiramente, com remoção das barreiras que impedem que homens e mulheres tenham o mesmo acesso à educação e oportunidades. Segundo, melhorar as condições das mulheres, para que elas consigam introduzir resultados de desenvolvimento, inclusive para os filhos. Por último, equidade de condições de tal forma que homens e mulheres tenham as mesmas condições para serem ativamente políticos e tomarem decisões.

A região da América Latina é marcada por desigualdade social, pobreza e exclusão, apesar de ser bastante rica em recursos naturais. Entretanto, durante séculos, a maior parte da população ficou à margem dessa riqueza. Reduzir a desigualdade é um dos maiores desafios da América Latina, uma vez que tal desigualdade permeia toda a região.

1.3.1 A Atuação do Banco Mundial para o enfrentamento da pobreza no Brasil

No Brasil, o BM tem atuado há mais de 60 anos, desde 1949 e vem apoiando o governo brasileiro, tanto os estados quanto os municípios, em projetos que visam impulsionar ao mesmo tempo o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Assim, tem atuado como parceiro do país em projetos focalizados em reduzir a pobreza e a desigualdade social. A estratégia proposta pelo Banco inclui crescimento econômico com estabilidade e oportunidades para os pobres; melhorias na educação e na saúde; criar condições para que uma pessoa possa aproveitar melhor as oportunidades que surgem ao longo da vida, proporcionando maior segurança mediante a implementação de uma rede básica de segurança social e maior inclusão social. Em outras palavras, propõe o enfrentamento da pobreza em quatro frentes: oportunidades, capacidade, segurança e inclusão social.

Em 1998, o Brasil possuía uma taxa de pobreza de 22,6%, equivalentes a 34,9 milhões de pessoas que viviam em domicílios com uma renda per capita inferior à linha de pobreza7 (BANCO MUNDIAL, 2001, p.4). No entanto, há controvérsias em relação a esses números, Barros, Henriques e Mendonça (2000), com base na PNAD, revelam que, nesse mesmo ano, cerca de 33% das famílias brasileiras viviam com renda abaixo da linha de pobreza e 14% com renda inferior à linha de indigência, equivalente a 50 milhões e 21 milhões de brasileiros, respectivamente.

Até 2015, o governo brasileiro pretende reduzir em 50% a taxa de extrema pobreza (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 10). Isto é, o Brasil se comprometeu em atender as metas do milênio, firmada com a ONU, no que diz respeito a pobreza: reduzir pela metade a proporção de pessoas que vivem com menos de US$ 1 por dia e reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome. Para alcançar essas metas, é preciso intensificar os investimentos em saúde, educação e

7 O BM definiu como indivíduo pobre, aquele que vivia com renda

per capita de até R$ 65 mensais.

Essa linha de pobreza foi adotada em função do custo de uma cesta básica da região metropolitana de São Paulo (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 4). Em 2008, o BM atualizou a linha de pobreza internacional, passou de US$ 1 para US$ 1,25 ao dia, a extrema pobreza e para US$ 2 ao dia, a pobreza (BANCO MUNDIAL, 2008). No Brasil, a PNAD utiliza como parâmetro para dimensionar a pobreza e a extrema pobreza, o critério de renda domiciliar per capita. A pobreza rendimento de até

igualdade de gênero (BANCO MUNDIAL, 2005, p.19). Nesse sentido, o BM tem apoiado iniciativas, principalmente nas áreas de saúde e educação, uma vez que esses setores estão relacionados com o bem estar de crianças e adolescentes.

Entre 1990 e 2003, observou-se uma redução substancial do número de pessoas muito pobres. Apesar dessa queda, em 2003, a proporção da população que se encontrava em situação de pobreza era de 13,8%, o equivalente a 24 milhões de brasileiros. Já a extrema pobreza, nesse período caiu quase pela metade, passou de 9,9% em 1990 para 5,7% em 2003 (IPEA, 2005, p. 26).

Segundo dados divulgados pelo BM (2012), entre 2003 e 2009 a pobreza no Brasil diminuiu. Passou de 21% em 2003 para 11% em 2009. Já a taxa de extrema pobreza caiu de 10% em 2004 para 2,2% em 2009. Embora tenha ocorrido uma redução da desigualdade da proporção de pobres, a desigualdade ainda é considerada alta para um país rico e cheio de potencial como o Brasil.

Conclusão

Neste capítulo discutiu-se a distribuição pessoal de renda no Brasil, com releitura do debate sobre distribuição de renda na literatura nacional, sob a ótica de diferentes autores, os quais se debruçaram sobre o tema, ajudando-nos a explorar sua evolução ao longo do tempo. Além da retrospectiva, o capítulo também discutiu o Programa de Garantia de Renda Mínima da década de 1990, bem como as políticas do Banco Mundial para erradicação da pobreza e redução da desigualdade da distribuição de renda tanto para a América Latina quanto para Brasil.

trabalhadores. Já Bacha afirma que o aumento da concentração de renda é resultante da estrutura hierárquica das firmas e da abertura do leque salarial. Esse debate foi praticamente abandonado nas décadas seguintes, passando por uma fraca discussão na década de 1980.

O debate ressurge com força na década de 1990, influenciado pela abordagem da teoria neoclássica de Langoni, com ênfase na teoria do capital humano. Seus analistas consideram a heterogeneidade educacional o fator determinante do nível geral da desigualdade de renda no Brasil. Mais recentemente, no início dos anos 2000, observa-se uma queda contínua do grau da desigualdade de renda. A partir desse momento, a discussão gira em torno da queda da desigualdade pessoal de renda e a investigação identifica as transferências públicas de renda como determinantes dessa redução.

Ainda nos anos de 1990, foi proposto o Programa de Garantia de Renda Mínima na tentativa de solucionar os problemas da concentração de renda que a economia brasileira vem enfrentando ao longo de sua história, desde os tempos coloniais. O Programa baseia-se na ideia de que a riqueza deve ser partilhada por todos de modo a garantir uma renda básica para a sobrevivência.

A proposta de renda mínima enfatiza os conceitos de cidadania e de direitos individuais. Independente da forma específica adotada funciona como instrumento capaz de reverter o problema da pobreza, e assim, reduzir as desigualdades sociais. Nesse sentido, apontou um caminho para o desenvolvimento do país via distribuição de renda. Ademais, é considerado um projeto inovador e a experiência serviu de base para a implementação de outros programas semelhantes em diversos municípios e estados brasileiros. O programa também serviu de aprendizagem, tornando-se o modelo para a elaboração de um programa mais abrangente, o Programa Bolsa Família.