UNIVER DEPART PROGRAMA DE

ME

J

NECESSIDADES D

RSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC FACULDADE DE MEDICINA

TAMENTO DE SÁUDE COMUNITÁRIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLE

ESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA

JENNIFER DO VALE E SILVA

DE SAÚDE: subsídios à crítica do pensar/fa

FORTALEZA 2012

ETIVA

JENNIFER DO VALE E SILVA

NECESSIDADES DE SAÚDE: subsídios à crítica do pensar/fazer saúde

Dissertação apresentada à Coordenação do Mestrado em Saúde Pública, curso da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, como requisito parcial para obtenção de título de mestre. Área de concentração: Políticas, Gestão e Avaliação em Saúde.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Vaudelice Mota

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará

Biblioteca de Ciências da Saúde

S58n Silva, Jennifer do Vale e.

Necessidades de saúde: subsídios à crítica do pensar/fazer saúde. / Jennifer do Vale e Silva. – 2012.

217 f. : il. color., enc. ; 30 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde Comunitária, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Mestrado em Saúde Pública, Fortaleza, 2012.

Área de Concentração: Políticas, Gestão e Avaliação em Saúde. Orientação: Profa. Dra. Maria Vaudelice Mota.

1. Necessidades e Demandas de serviços de Saúde. 2. Desigualdades em Saúde. 3. Políticas Públicas e Saúde. 4. Saúde Pública. I. Título.

JENNIFER DO VALE E SILVA

NECESSIDADES DE SAÚDE: subsídios à crítica do pensar/fazer saúde

Dissertação apresentada à Coordenação do Mestrado em Saúde Pública, curso da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, como requisito parcial para obtenção de título de mestre. Área de concentração: Políticas, Gestão e Avaliação em Saúde.

Aprovada em 09/08/2012

BANCA EXAMINADORA

_________________________________________ Profª. Drª. Maria Vaudelice Mota (Orientadora)

Universidade Federal do Ceará - UFC

_________________________________ Prof. Dr. Ricardo José Soares Pontes Universidade Federal do Ceará - UFC

_________________________________________________ Prof. Drª. Raquel Maria Rigotto

Universidade Federal do Ceará - UFC

_________________________________________________ Profª. Drª. Abigail Moura

AGRADECIMENTOS

Agradeço os gestos de amizade, de generosidade e de compromisso que chegaram até mim, os quais, cada um a seu modo, vindos de tantos lugares, foram decisivos para que a trajetória percorrida pudesse aproximar-se do que sonhei e construí por ocasião desta dissertação. Sendo assim, dirijo aos autores desses gestos algumas singelas palavras para marcar por escrito minha gratidão.

Aos familiares

A Andrezza Graziella Veríssimo Pontes, minha esposa, pelo apoio permanente, amor, carinho e companheirismo; e pelas opiniões, revisões do texto, compartilhamento e amadurecimento das inquietações e ideias que permeiam este trabalho. Suas contribuições diretas e indiretas foram inestimáveis para a viabilidade e sucesso desta dissertação.

Aos meus pais, Antonio Julio da Silva e Lenira Pereira do Vale, e meus irmãos, Edson Carlos do Vale e Silva e Kelly Christina da Silva Vale, pelo apoio durante mais esta etapa da minha formação profissional, pela compreensão das vezes que estive ausente dos encontros de família para me dedicar aos estudos e, sobretudo, pelo carinho, amor e bondade que fizeram de nossa família um dos mais importantes alicerces que permitiram a construção dos meus valores pessoais e da minha trajetória profissional, a partir dos quais, hoje, organizo minha vida e dou sentido à minha existência.

Ao meu sogro e sogra, Luiz Veríssimo Félix e Lúcia Batista, e cunhados, Marcos Aurélio, Luis André, Andréa Canela e Priscila Morgana, pelo carinho, apoio e solicitude que sempre dirigiram a mim, nos mais diversos momentos de convivência, e pela importância de cada um, para a edificação de nossa família.

Aos velhos amigos

Aos companheiros da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

Aos colegas professores do Curso de Enfermagem de Caicó, pelo incentivo e por possibilitarem o meu afastamento das atividades do nosso Curso para qualificar-me com o qualificar-mestrado em Saúde Pública.

Aos companheiros do grupo de pesquisa Marcos Teóricos e Metodológicos Reorientadores da Educação e do Trabalho em Saúde – Moêmia, Carmélia, Josélia, Ana Karinne, Andrezza, Wanderley e João Bosco –, pela amizade, cumplicidade e, sobretudo, pela práxis acadêmica em torno de um projeto de saúde/sociedade alicerçado no direito à saúde, do qual honradamente sou fruto e, hoje, colaborador. Em especial, a Moêmia pela marcada influência exercida sobre minha formação acadêmica.

Ao professor Alcivan Nunes, pelo companheirismo durante as viagens à Fortaleza, pela moradia naquela cidade, pelas discussões de alguns temas e pela ajuda nos estudos sobre metodologia. E ao professor Alcides Leão Santos Júnior, pela parceria, amizade e por suas sábias e experientes palavras sobre a vida acadêmica, que foram decisivas, em muitos momentos, para mim.

Aos parceiros da Universidade Federal do Ceará - UFC

À orientadora, Dra. Maria Vaudelice Mota, pelo acolhimento, pela possibilidade de pesquisar com prazer, mediante a liberdade que me conferiu para a escolha do tema da dissertação, e pela confiança em mim depositada durante todo o desenvolvimento da pesquisa.

Aos professores do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina, pelos ensinamentos, em especial ao Dr. Alcides Miranda, cuja atenção dispensada em 2009, quando me inseri como aluno especial, foi decisiva para a participação no programa; ao Dr. Ricardo Pontes, pela porta aberta do seu grupo de pesquisa, que me serviu como importante espaço de discussão e amadurecimento intelectual; e à Dra. Raquel Rigotto que, ao me permitir aproximações com o grupo TRAMAS durante todo o mestrado, me forneceu inúmeras possibilidades de reflexão, muitas das quais foram importantes para a elaboração da dissertação.

Aos colegas de turma, do grupo de pesquisa do Dr. Ricardo Pontes e do grupo TRAMAS, pelas vivências e reflexões compartilhadas. E, muito especialmente, aos colegas de turma que se tornaram amigos: Celso, Marcelo, Eugênia, Rose e Elisa.

Aos colegas da Prefeitura Municipal de Mossoró

A Ana Íris, gerente da UBS “Enf. Conchita da Escóssia Ciarlini”, pelo apoio em 2009 e 2010 que em muito contribuiu no início do meu ingresso ao mestrado.

Aos colegas da Gerência Executiva da Saúde, muito especialmente a Graça Alves, Vandja Lima e Selma Câmara, pelo incentivo e amizade que me ajudaram na conciliação das atribuições do mestrado com as tarefas da gestão em saúde.

Aos enfermeiros, gerentes e agentes comunitários de saúde das UBS “Bernadete Bezerra de Souza Ramos” (Liberdade II), “Dr. Francisco Fernandes Costa” (Santo Antônio) e “Dr. José Fernandes” (Lagoa do Mato), pela prestação de informações sobre seus territórios de atuação que contribuíram grandemente com a pesquisa.

Aos sujeitos da pesquisa

Àqueles que foram fundamentais para a construção da pesquisa; que abriram as portas de suas casas para este pesquisador; que desviaram sua rotina por alguns instantes ou mesmo reprogramaram seus compromissos para me atender; que abriram seu coração e expuseram suas vidas e suas compreensões da realidade, em longas (e, por vezes, emocionantes) conversas.

Deixo-os a certeza de que suas palavras não foram em vão... Elas serão decisivas para a busca de uma compreensão de nossa sociabilidade, contribuindo para esclarecer o porquê de tantas necessidades sem resposta ou atenção, o porquê de tantas vidas em situações precárias de existência.

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.

RESUMO

As necessidades de saúde da população não são atendidas de forma satisfatória, delineando desafios de diversas ordens às práticas de saúde. A superação deste cenário implica conhecer as necessidades dos grupos sociais e criar instrumentos e estratégias para atendê-las, o que requer esforços das ciências e práticas em saúde coletiva. Esta pesquisa analisa necessidades de saúde em periferias urbanas de uma cidade média do Nordeste brasileiro. Ancorado no método dialético, as necessidades foram analisadas em sua articulação com a totalidade, buscando a explicitação das mediações e contradições envolvidas. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com moradores, observações de campo, aplicação de questionário, além de pesquisa documental. Evidenciaram-se cinco conjuntos de necessidades: necessidade de produtos e serviços biomédicos; necessidade de dinheiro para consumir produtos e serviços biomédicos; necessidade de alimentos saudáveis; necessidade de hábitos saudáveis; e necessidade de boas relações interpessoais com os trabalhadores dos serviços de saúde. Embora agrupadas, elas são singulares aos modos de vida individuais e coletivos, tecidos numa trama que articula atores sociais, políticos, culturais, econômicos, científicos e midiáticos; e revelam contradições em sua maioria desfavoráveis à satisfação das necessidades de saúde e um processo de reprodução social fortemente direcionado para a acumulação do capital. As necessidades de saúde são multidimensionais, assumem conteúdos e formas diversificadas, conforme as especificidades de vida e saúde dos sujeitos individuais e coletivos. Carecem, para sua apreensão, de métodos inscritos em diferentes tradições de pesquisa, sendo apenas parcialmente capturadas pelos indicadores epidemiológicos tradicionalmente utilizados nos sistemas de saúde.

ABSTRACT

The health needs of the population are not answered satisfactorily, outlining challenges of various orders to health practices. Overcoming this scenario implies knowing the needs of social groups and creating tools and strategies to meet them, which requires efforts of sciences and practices in public health.This research examines health needs in urban peripheries of a midsize city in Northeast Brazil. Anchored in the dialectical method, needs were analyzed in conjunction with their entirety, seeking clarification of mediations and contradictions involved.Semi-structured interviews were conducted with residents,besides field observations, questionnaires, as well as documentary research. They evidenced five sets of needs: need for biomedical products and services; need for money to consume biomedical products and services; need for healthy food; need for healthy habits; and need for good interpersonal relationships with employees of health services.Although grouped together, those needs are singular to the individual and collective lifestyles, woven into a web that articulates social, political, cultural, economic, scientific and media actors; and reveal contradictions that are mostly unfavorable to meet the health needs and a process of social reproduction that is strongly targeted to the accumulation of capital.Health needs are multidimensional,they assume diverse forms and contents, according to the specificities of life and health of individuals and groups. For their recognition, they require methodsenrolled in different research traditions, being only partially captured by the epidemiological indicators traditionally used in health systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

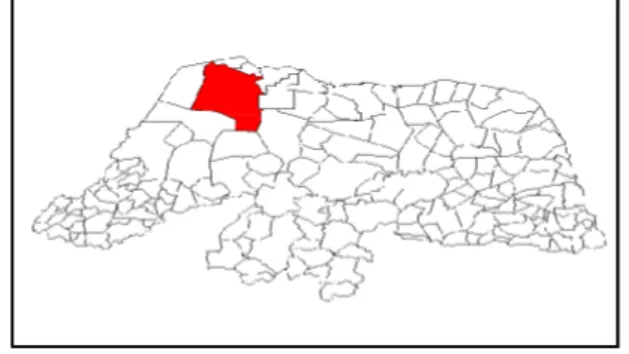

Figura 1 – Localização geográfica da cidade de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte...34

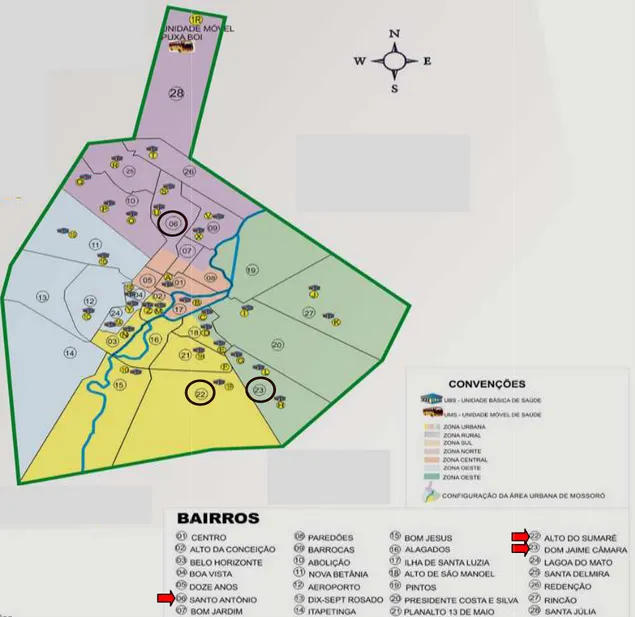

Figura 2 – A cidade de Mossoró dividida por zonas, bairros, a localização das UBS na zona urbana e a identificação dos territórios onde se realizou a pesquisa... 36

Quadro 1– As necessidades de saúde amplas e suas características segundo os artigos encontrados na revisão teórica da produção científica da base de dados LILACS e SCIELO sobre necessidades de saúde na APS no Brasil, entre os anos 1994 e 2011...59

Quadro 2 – Enfoques sobre Atenção Primária a Saúde em estudo de Vuori (1985)...83

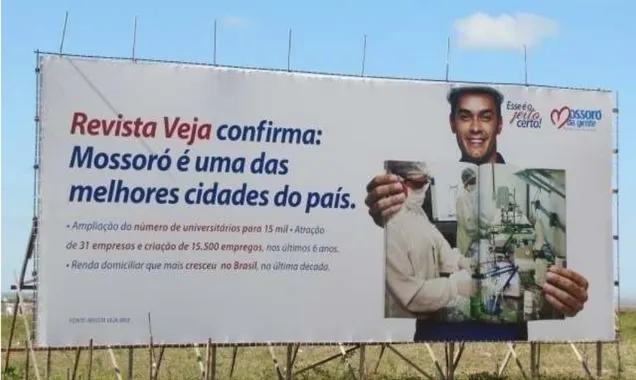

Figura 3 – Outdoor exposto no centro da cidade de Mossoró, nas proximidades do Teatro Dix-Huit Rosado... 92

Figura 4 – Outdoor exposto na Avenida João da Escóssia, nas proximidades do Mossoró West Shopping...93

Figura 5 – Distribuição espacial das regiões de saúde do Estado do Rio Grande do Norte...102

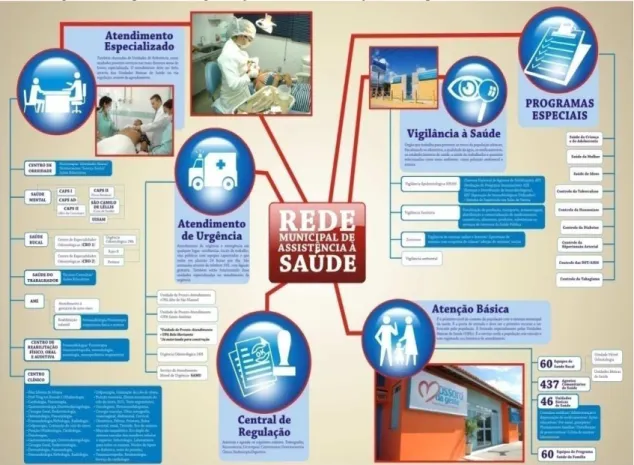

Figura 6 – Esquema ilustrativo da organização da rede de serviços municipais de saúde de Mossoró...104

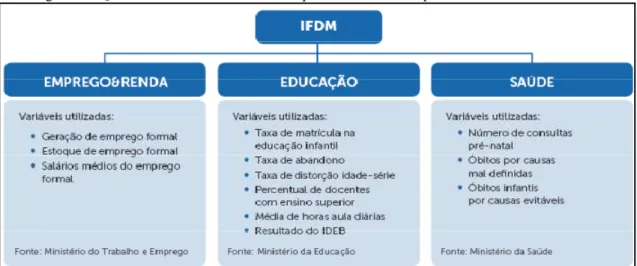

Figura 7 – Quadro resumo das variáveis componentes do IFDM, por área de desenvolvimento...105

Figura 9 – Outdoor exposto no bairro Alto de São Manuel, nas proximidades Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)...107

Figura 10 – Representação gráfica das necessidades de saúde referidas, interpretados como objetos constituintes da biomedicina...128

LISTA DE TABELAS

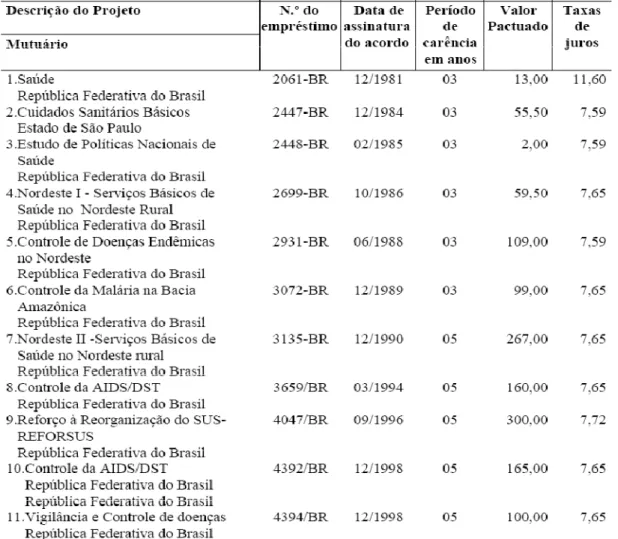

Tabela 1 - Total de contratos de empréstimos do Banco Mundial (BIRD) para o setor saúde brasileiro até 2000...80

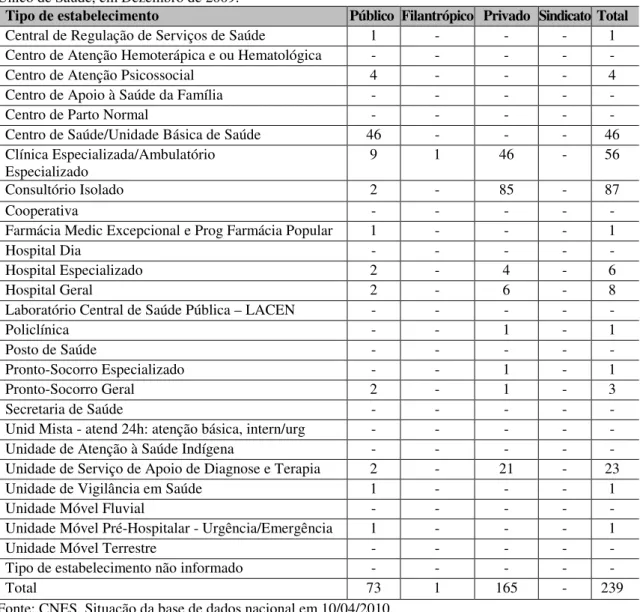

Tabela 2 – Estabelecimentos de saúde, considerando-se todos os estabelecimentos de saúde da cidade de Mossoró, prestadores ou não do Sistema Único de Saúde, em Março de 2012...102

LISTA DE ABREVIATURASE SIGLAS

ABS Atenção Básica à Saúde

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APS Atenção Primária à Saúde

ARENA Aliança Renovadora Nacional

BIREME Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido pelo seu nome original Biblioteca Regional de Medicina

CEP Comitê de Ética em Pesquisa

CNDSS Comissão Brasileira sobre os Determinantes Sociais em Saúde

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

DSS Determinantes Sociais da Saúde

ESF Estratégia Saúde da Família

EPI Equipamento de Proteção Individual

FIRJAN Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

FHC Fernando Henrique Cardoso

GES Gerência Executiva da Saúde

GLP Gás Liquefeito de Petróleo

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde

MDB Movimento Democrático Brasileiro

MS Ministério da Saúde

OMS Organização Mundial da Saúde

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde

PAC Programa de Aceleração do Crescimento

PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PIB Produto Interno Bruto

PSF Programa de Saúde na Família

RN Rio Grande do Norte

SCIELOScientificElectronic Library Online

SIGGASistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

SINVAS Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental

SUS Sistema Único de Saúde

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UBS Unidade Básica de Saúde

UFC Universidade Federal do Ceará

UERN Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ... 19

2 METODOLOGIA ... 25

2.1 Os pressupostos teórico-metodológicos e o método ... 25

2.2 O cenário do estudo ... 34

2.3 Aproximações e encontro com os sujeitos da pesquisa ... 37

2.4 As técnicas e instrumentos de pesquisa ... 39

2.5 A transcrição e análise das informações ... 41

2.6 A dimensão ética da pesquisa ... 41

3 ENFOQUES TEÓRICOS ACERCA DAS NECESSIDADES HUMANAS DE SAÚDE: aproximações com o conhecimento produzido. ... 43

3.1 Teoria das necessidades em Marx: Agnes Heller e o enfoque histórico-social das necessidades humanas. ... 44

3.2 A teoria da Motivação Humana: Abraham Maslow e as necessidades humanas básicas ... 50

3.3 A teoria das necessidades humanas: Doyal e Gough e o contraponto ao enfoque histórico-social ... 52

3.4 Abordagem do tema das necessidades de saúde no campo da saúde coletiva no Brasil ... 53

3.5 Concepções de necessidades de saúde na literatura sobre APS no Brasil ... 56

3.5.1 Necessidades de saúde como necessidades de serviços de saúde ... 56

3.5.2 Necessidades de saúde como necessidades humanas amplas ... 58

4 AS NECESSIDADES DE SAÚDE EM UMA CIVILIZAÇÃO DO CAPITAL: o lugar do humano e da satisfação de suas necessidades ... 61

4.1 Sobre a civilização do capital ... 61

4.2 Trabalho e alienação: conceitos para a compreensão da sociabilidade do capital 63 4.3 A civilização do capital sob a vigência do neoliberalismo ... 68

5 TESSITURAS SOCIAIS EM RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE:

políticas e práticas de saúde no Brasil ... 73

5.1 A reforma sanitária brasileira e a reconceitualização das necessidades de saúde 75 5.2 De Collor a Lula: conjunturas políticas, ajustes macroeconômicos e os avanços e retrocessos do sistema público de saúde ... 77

5.3 Atenção Primária à Saúde e a Política de Saúde no Brasil ... 81

5.3.1 Atenção Primária à Saúde: novos rumos para a saúde no mundo? ... 82

5.3.2 Atenção Básica a Saúde no SUS: recomposição das práticas em direção ao atendimento das necessidades de saúde? ... 85

6 VIDA E SAÚDE EM MOSSORÓ: particularidades da “terra da liberdade” e “metrópole do futuro” ... 91

6.1. Mossoró, “terra da liberdade” e “metrópole do futuro” ... 91

6.2 Economia, Política e Saúde (parte I)... 94

6.2.1 A economia local ... 94

6.2.2 A política local ... 99

6.2.3 O sistema de saúde local ... 101

6.3 Economia, Política e Saúde (parte II) ... 108

6.3.1 Economia e trabalho explorado ... 109

6.3.2 Urbanização, violência e acesso a serviços de saúde ... 113

6.3.3 Pobreza e política nas periferias urbanas ... 116

6.3.4 Acesso a serviços de Atenção Primária à Saúde ... 118

6.3.5 Mídia e Saúde ... 122

7 NECESSIDADES DE SAÚDE NA VOZ DE MORADORES DE COMUNIDADES PERIFÉRICAS DE MOSSORÓ ... 125

7.1 Necessidades de consumir produtos e serviços biomédicos. ... 125

7.2 Necessidade de ter dinheiro para consumir serviços e produtos biomédicos ... 135

7.3 Necessidade de consumir alimentos ... 145

7.4 Necessidade de hábitos saudáveis ... 153

7.5 Necessidade de boas relações entre trabalhador e usuário... 164

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 175

8.1 Sobre as necessidades de saúde percebidas pelos sujeitos da pesquisa ... 175

8.2 Alguns elementos para a compreensão das necessidades de saúde ... 176

8.3 O processo de reconhecimento das necessidades de saúde ... 180

8.4 Alguns desafios e possibilidades na satisfação das necessidades de saúde ... 185

8.5 Saúde e sociedade: panorama para a reflexão das necessidades... 187

REFERÊNCIAS ... 191

APÊNDICES ... 202

1 INTRODUÇÃO

A motivação para a elaboração deste trabalho parte de uma realidade observada no decurso da trajetória profissional do autor: o avanço tecnológico e científico acumulado no setor da saúde, por meio de sofisticados instrumentos e técnicas de diagnóstico e terapia, contrastam com a expressão social da saúde/doença, seja quando observamos o acometimento na população de doenças, agravos e mortes evitáveis, seja quando dirigimos o olhar para as formas socialmente organizadas para seu enfrentamento – momento em que percebemos um sistema de saúde e uma sociedade frágeis quando se trata do atendimento das necessidades de saúde.

Uma breve recuperação da saúde pública/coletiva brasileira do início do século XX aos dias atuais permite compreender que essa realidade paradoxal é uma contradição histórica que atravessa o tema saúde/doença/trabalho em saúde em nosso País. Ao mesmo passo, é a permanência histórica dessa realidade que nos dá a dimensão de sua complexidade e dos desafios que ela nos coloca, já que a mesma se traduz no sofrimento humano materializado nas muitas situações vividas por homens e mulheres diariamente, nos mais diferentes cantos do País.

Configurado em cada momento de modo peculiar, esse cenário provoca-nos a compreendê-lo e superá-lo, consubstanciando os desafios do passado, do presente e do futuro. Em verdade, materializa-se de forma heterogênea nos diferentes grupos sociais, traduzindo-se em enormes iniquidades sociais em saúde, pois, ao mesmo passo em que para alguns poucos grupos ele parece nem existir, para muitos outros reflete avassaladoras tragédias pessoais e familiares. Simultaneamente, essas iniquidades parecem estar banalizadas, fazendo parecer normal, ao invés de inaceitável, o fato de que a maior parte das pessoas vive, adoece e morre em condições distantes daquilo que razoavelmente possamos considerar como os limites da dignidade humana.

O fundamento preliminar em que se ancora esta investigação é o de que não pode ser natural, tampouco aceitável, a situação de saúde vivenciada pelo homem na atualidade. As pessoas são iguais em dignidade e direito (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) e, por isso, devem gozar de tudo aquilo que o gênero humano produziu no curso do desenvolvimento histórico como fruto de suas potencialidades e com o propósito de facilitar sua vida, garantindo, sobretudo, a oportunidade de satisfazer suas necessidades fundamentais, dentre as quais está a necessidade de saúde. Pelo que temos dito, esse fundamento não encontra eco na realidade presente, em que o simples fato de nascer numa determinada região do país já nos insere em determinadas condições de vida/saúde e nos confere – ainda que não em definitivo ou de modo irreversível – maior ou menor esperança de vida; maior ou menor oportunidade de viver e morrer condignamente.

Esse contexto expõe a complexidade da equação entre as necessidades humanas e as possibilidades de sua satisfação; em particular, entre as necessidades de saúde e as respostas que a elas têm sido dirigidas, sob a forma de políticas e práticas que têm na saúde seu objeto de intervenção. Temos diante de nós um cenário que, embora assim delineado, é cada vez menos fonte de perplexidade, pois sua vulgarização – que, vale salientar, dificulta inclusive tratar do tema com a seriedade que ele requer – é parte de nosso cotidiano, em virtude das múltiplas formas como ele se expressa.

Por um lado, o tema é objeto de sensacionalismo na mídia, que, de forma recorrente, expõe o “caos da saúde pública” de modo a colocar sob suspeita a competência do setor público em prover a garantia do direito à saúde. Por outro, nos discursos de muitos representantes públicos (políticos eleitos), está o refrão da “saúde como prioridade”, ainda que os três poderes (executivo, legislativo e judiciário) não demonstrem grande êxito na tarefa de colocar o humano no centro das relações sociais, o que se expressa de várias formas como, por exemplo, a não superação do subfinanciamento histórico do SUS, ou mesmo as enormes iniquidades sociais já referidas. Em meio ao exposto, acumulam-se relatos das populações espalhadas pelo Brasil acerca das inumanas situações vividas nas instituições públicas de saúde. Esses relatos expressam, em geral, a negação do direito à saúde, já há mais de duas décadas legalizado, publicamente reconhecido, porém, não efetivado.

realidade, comunidades periféricas de Mossoró, cidade de médio porte situada no interior do Nordeste Brasileiro. Ainda que o foco do movimento interpretativo aqui realizado seja as necessidades de saúde em si mesmas, a partir da voz das comunidades acima referidas, a investigação não perde de vista as respostas sociais a elas dirigidas por parte do Estado. Assim, as práticas e políticas de saúde, especialmente as de Atenção Primária, vão sendo pensadas, não a partir da produção dos serviços em si – sua oferta, dinâmica ou organização – mas sempre a partir da lente que tenta olhar o mundo do ângulo das necessidades de saúde das pessoas.

Essa é uma reflexão que exige de nós, em virtude dos pressupostos teóricos em que se ancora, contextualizações e digressões diversas. Daí que, ao longo deste trabalho, trazemos à tona diversos elementos constituintes da problemática. Isso porque, ao recusarmos qualquer interpretação naturalista ou fatalista desse problema, precisamos compreendê-lo nos marcos da sociedade em que esse fenômeno se mostra, partindo do presente, mas não nos limitando a ele, tipificando essa sociedade, delineando seus contornos e suas relações sociais, jogando luz sobre suas instituições (particularmente as direcionadas ao objeto saúde), suas expressões e seus movimentos. É, portanto, nesta perspectiva que construímos nossa reflexão.

Diante destas considerações, o objetivo do presente estudo é analisar as necessidades de saúde de comunidades urbanas periféricas da cidade de Mossoró.

O interesse pelo objeto de estudo veio construindo-se no seio de reflexões ensejadas no espaço da academia, ao longo dos últimos anos, como docente de disciplinas do campo da Saúde Coletiva no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande de Norte (UERN), particularmente aquelas que tomam como objeto de reflexão as práticas e políticas de saúde no contexto do SUS. Contribuíram também as vivências acumuladas nos últimos anos como profissional de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) em municípios do Rio Grande do Norte, como enfermeiro da APS em Mossoró e, mais recentemente, como gestor nesse mesmo município. Ademais, resgatam-se e estabelecem-se pontes com reflexões produzidas ainda como estudante de graduação, na composição do trabalho monográfico que tomava os serviços de saúde de Mossoró como objeto de pesquisa, tendo como norte a construção e consolidação do SUS.

encontrar caminhos que contribuam para reduzir as lacunas existentes entre a produção dos serviços de saúde e as necessidades de saúde da população.

A inserção no curso mestrado abriu novas perspectivas de interpretação da realidade, bem como do objeto de estudo que, até um determinado momento de sua construção, situava-se na relação entre necessidades de saúde e políticas e práticas de saúde. O foco era, porém, as políticas e práticas, sendo que as necessidades constituíam apenas uma questão adjetiva, pois ainda não havia se problematizado a contento as necessidades em si mesmas, o que gerou a interrogação: afinal, que necessidades são estas? Somente a partir dessa indagação, procedemos a uma investigação mais consistente nos aportes teóricos oriundos do campo da saúde coletiva e, em seguida, nas fontes “originárias” que alicerçavam aqueles aportes, a saber: a teoria das necessidades em Marx, da filósofa húngara Agnes Heller. Embora tenhamos identificado outros enfoques teóricos nos trabalhos do psicólogo americano Abraham Maslow (teoria da motivação humana) e dos autores ingleses Doyal e Gough (teoria das necessidades humanas), observamos nos referenciais marxianos uma maior sintonia com nossas inquietações e decidimos nos afiliar a eles.

A partir de então, pudemos mais claramente dimensionar a problemática teórica subjacente ao tema e fazer os recortes necessários para tornar viável a pesquisa, no curto espaço de tempo disponibilizado pelos cursos de mestrado na atualidade (24 meses). Assim, abandonamos a intenção de realizar a investigação empírica direcionada aos serviços de saúde – o que antes era fundamental, pois queríamos ver a relação entre necessidades e serviços produzidos – e demarcamos definitivamente o objeto: as necessidades de saúde de comunidades urbanas periféricas da cidade de Mossoró, Brasil.

Com esses delineamentos, as políticas e práticas consubstanciadas nos serviços de saúde não foram totalmente excluídas da investigação, mas passaram, no seu escopo, a integrar um conjunto de muitas outras questões edificadoras da realidade social no interior da qual se localizam as necessidades de saúde. Daí, na fase exploratória da pesquisa, também recuperamos elementos históricos e atuais das políticas e práticas de saúde no Brasil.

necessidades são investigadas deixando-se em aberto as interrogações acerca de suas origens, seu processo de conformação, o papel dos diversos atores sociais em sua definição/reconhecimento, as respostas socialmente articuladas para respondê-las, bem como seu lugar na totalidade social, questões estas reconhecidas como integrantes da problemática das necessidades.

Diante do exposto, o presente trabalho está organizado em cinco capítulos, que não refletem com precisão o movimento interpretativo em torno do objeto, pois este foi marcado por idas e vindas. Representam tão somente a melhor forma de exposição do material para fins de compreensão do leitor.

O primeiro capítulo é uma síntese teórica do conhecimento produzido acerca das necessidades humanas com a recuperação de referenciais de cunho teórico-filosófico; acerca das necessidades de saúde nos aportes do campo da saúde coletiva, em autores cujos trabalhos gozam de grande influência no tema; e, mais especificamente, acerca das necessidades de saúde nos estudos de Atenção Primária à Saúde. Essa última parte, ou seja, sobre os estudos de APS, foi motivada por duas questões: a primeira é teórica, uma vez que, pelas características que lhes são peculiares, recai com maior ênfase na APS a tarefa de responder não somente a necessidades decorrentes de doenças, mas também a necessidades de prevenção e promoção da saúde, o que poderia, talvez, desdobrar-se num interesse maior dos estudos de APS em abordar o tema; a segunda questão é empírica, pois os sujeitos da pesquisa são, todos, residentes em territórios adstritos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e, portanto, suas necessidades são, em tese, objeto de intervenção da APS, ainda que não seja um objeto exclusivo seu, e nem poderia.

O segundo capítulo é dedicado a fornecer alguns elementos teóricos fundamentais à compreensão da totalidade social. Isso porque, dados os pressupostos teóricos e epistemológicos desta investigação, que estão detalhados na metodologia, a compreensão da totalidade é indispensável à compreensão do nosso objeto, que é tomado por esses pressupostos como parte dessa totalidade. Com efeito, discorremos nesse capítulo sobre a civilização do capital, o capitalismo, o neoliberalismo, o trabalho, a alienação, as políticas sociais e o Estado.

socialmente construídos de produção de serviços de saúde no Brasil, por intermédio das políticas e práticas que a caracterizam. Recuperamos de forma mais detalhada as políticas e práticas de APS, dada à relevância que têm assumido, em períodos mais recentes, no conjunto das políticas de saúde no Brasil.

O quarto capítulo focaliza a realidade local, onde se procedeu a fase empírica da investigação: a cidade de Mossoró. Inicialmente, utilizamo-nos das expressões “terra da liberdade” e “metrópole do futuro” por serem expressões que, no senso comum do local, são tomadas como que representativas desta cidade, em sua história, seu presente e seu futuro. Tais expressões nos servem, portanto, como pontos de partida (não sendo assumidos por nós a priori como verdade, e sim colocados sob interrogação) para um esforço de compreensão desse local. Nesse esforço, seguimos com a descrição dos serviços de saúde da cidade e, em seguida, com uma tentativa de articulação de três categorias (eleitas em sintonia com o referencial teórico e dadas as “pistas” da realidade empírica), a saber: economia, política e saúde, para empreender uma reflexão acerca da cidade e, especialmente, da “saúde em Mossoró”. Esse capítulo mescla elementos teóricos, com “achados” empíricos extraídos das falas dos sujeitos da pesquisa.

O quinto capítulo abriga as necessidades de saúde evidenciadas nas vozes dos sujeitos da pesquisa e organizadas em cinco grandes conjuntos de necessidades, a saber: necessidades de produtos e serviços biomédicos; necessidade de ter dinheiro para consumir produtos e serviços biomédicos; necessidade de alimentos; necessidade de hábitos saudáveis; e necessidade de boas relações entre trabalhador e usuário. Cada um destes conjuntos foi analisado de forma individual.

2 METODOLOGIA

2.1 Os pressupostos teórico-metodológicos e o método

Todo estudo científico carrega, em sua essência, a pretensão de conhecer a realidade. Conhecê-la não de qualquer modo, mas precisamente naquilo que ela esconde, naquilo que não parece ser, naquilo que o primeiro olhar não percebe. Seja nas palavras de Bourdieu e colaboradores (2010) que falam em superar a ilusão da transparência, seja nas de Kosik (1976) que afirma a necessidade de destruir a pseudoconcreticidade ou ainda nas de Santos (1989) quando expõe a ideia da primeira ruptura epistemológica para se chegar ao conhecimento científico, fazer ciência implica em desvelar a realidade de modo a encontrar um conhecimento que está oculto, inacessível à primeira vista, exigindo que o pesquisador vá além do que se conhece cotidianamente pelo senso comum.

Nesta pesquisa, o desafio do conhecer a realidade incide sobre o homem, particularmente sobre suas necessidades de saúde. É esse o desafio que mobiliza aqui todo o esforço empreendido. Sabemos que tal pretensão e as possibilidades de realizá-la nos imergem num debate onde não há consenso e no qual as divergências, sejam teóricas, teórico-metodológicas ou epistemológicas, traduzem as variadas formas que o homem utilizou e acumulou, ao longo de sua história, para compreender e intervir diante do mundo e de si mesmo.

Só poderíamos nos esquivar desse debate por ingenuidade. Ainda que fosse o caso, não estaríamos livres das consequências de ter os resultados alcançados questionados por falta de rigor científico haja vista os possíveis equívocos no caminho metodológico percorrido. Felizmente, a autocrítica nos permite avançar essa posição ingênua e, por isso, nos impomos a uma primeira questão que é o esclarecimento do lugar de onde falamos no âmbito das mais diversas teorias que permeiam o campo científico, por compreender as implicações desse lugar para a construção do conhecimento aqui realizada.

para atender às necessidades de saúde da população. Já a razão ancora-se em duas premissas: a primeira é a de que todas as pessoas têm o mesmo valor e, por isso, o atendimento das necessidades de saúde não deve constituir um privilégio gozado por alguns em detrimento de outros; a segunda é a de que, se mediada pelo capital, o atendimento dessas necessidades não pode concretizar a primeira premissa, pois tal como se observa na comercialização dos serviços de saúde, o acesso das pessoas às tecnologias hoje disponíveis para esse fim fica submetida à capacidade de pagamento de cada um desses sujeitos, sendo que seu valor passa a ser, em geral, apenas o desdobramento do valor de seu dinheiro, estabelecendo uma estratificação da população vinculada ao poder de compra desses serviços.

Parte-se do entendimento de que, no Brasil, mesmo que o direito à saúde esteja inscrito na constituição federativa e nas leis, o sistema de saúde público apresenta contradições no que tange ao atendimento dessas necessidades e, com isto, cria-se as condições reais (além da condição legal, já que a própria Lei Nº 8.080 assegura que os serviços de saúde sejam livres à iniciativa privada) para a construção do cenário acima mencionado, em que as pessoas contam com diferentes possibilidades de satisfazer suas necessidades, dependendo de suas condições econômicas. É bem verdade que, como vemos ao longo desse trabalho, a não satisfação das necessidades de saúde não indagam apenas a um determinado sistema de saúde, mas ao conjunto das relações que caracterizam uma sociedade.

Contudo, fica claro que isso exige uma crítica da realidade atual da produção dos serviços de saúde, pois, tal como afirma Santos (1989, 52) “só existe ciência enquanto crítica da realidade a partir da realidade que existe e com vista à sua transformação em uma outra realidade”. Assim, a crítica que será construída tem como horizonte a relação entre o homem e a organização social, atravessando de modo mais específico a tarefa de desvelar o hiato entre o SUS ideal e o SUS real, denominação cunhada por Paim (2003; 2009). Pretendemos explorar esse hiato intermediados pelo conceito de necessidades de saúde, cuja análise constitui o desafio de reflexão ora empreendido.

do pesquisador em submeter às operações de sua prática à reflexão epistemológica com o intuito de encontrar no conhecimento adequado do erro e de seus mecanismos uma possibilidade de superá-lo.

Dito isso, demarcamos como ponto de partida desta investigação nossa postura antipositivista. Segundo Santos (1989, p. 52),

O positivismo tem como pressupostos: a “realidade” enquanto dotada de exterioridade; o conhecimento como representação do real; a aversão à metafísica e o caráter parasitário da filosofia em relação à ciência; a dualidade entre fatos e valores com a implicação de que o conhecimento empírico é logicamente discrepante do prosseguimento de objetos morais ou da observação de regras éticas; a noção de “unidade da ciência”, nos termos da qual as ciências sociais e as ciências naturais partilham a mesma fundamentação lógica e até metodológica.

Compartilhamos da ideia de que o objeto de estudo das ciências sociais goza de especificidade e que, por isso, não partilha com as ciências naturais os mesmos fundamentos de compreensão do real. Isso porque, se para as ciências naturais o real é concebido como campo estruturado de regularidades antes e fora da ação do sujeito que o conhece, da ação cognitiva do sujeito que o conhece (MENDES-GONÇALVES, 1994), o objeto das ciências sociais é, por sua vez, histórico, possui consciência histórica, estabelece com o investigador uma identidade (identidade sujeito-objeto), possui caráter ideológico e natureza qualitativa (MINAYO, 2010).

O homem é um ser natural, com necessidades e poderes naturais, que vive em sociedade e produz as condições indispensáveis à sua existência. Ao fazê-lo, como ser social produtivo, adquire novas necessidades – criadas por intermédio da associação social – e novos poderes e transforma o mundo à sua volta de uma maneira específica, deixando nele sua marca, de modo que tudo passa a ser, pelo menos potencialmente, parte das relações humanas (MESZÁROS, 2006, p. 159).

Essas relações sociais e históricas reproduzem-se mediante condições objetivas que, se por um lado, não esgotam as possibilidades de o homem exercer a sua individualidade, por outro, o circunscrevem exatamente nessas condições e, com isso, é no âmbito das mesmas que ele exerce seu pensamento e sua ação e desenvolve-se como homem. Portanto, ele é parte dessas relações e se explica a partir do lugar que ocupa nas mesmas.

O homem é tomado como objeto na área das Ciências da Saúde1 sob várias perspectivas teóricas, todas elas dedicadas ao estudo da saúde/doença, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo. No seu interior, localiza-se a Saúde Coletiva, que constitui campo de natureza interdisciplinar, tendo a epidemiologia, o planejamento/administração em saúde e as ciências sociais como disciplinas básicas, e cujas investigações debruçam-se sobre o estado de saúde da população, as políticas de saúde, os processos de trabalho e sua relação com as doenças ou agravos, e intervenções sociais sobre as questões sanitárias (RIBEIRO, 1991 apud PAIM, 2000, p. 63).

Nesse campo, observa-se o predomínio das pesquisas epidemiológicas, de natureza quantitativa, fundamentadas no paradigma positivo e que, portanto, pressupõem todas as condições já referidas. As demais disciplinas convivem no campo, ainda que com menor visibilidade e legitimidade, principalmente aquelas situadas no âmbito das ciências sociais em saúde. Entretanto, essas pesquisas vêm apontando para outras possibilidades de conhecimento, revelando facetas da saúde/doença até então

1É importante lembrar que, na classificação das Áreas do Conhecimento realizada pela Coordenação

velados pela incapacidade da ciência positiva em percebê-las (ou pelo menos de considerá-las), como pode ser depreendido a partir de trabalhos de diversos autores, como Nunes (1992), Mercado e Bosi (2004), Pereira (2005), Minayo (2010) dentre outros. Sobre as limitações do rigor da ciência moderna na sua tentativa de apreensão da realidade, vemos que

O rigor científico porque fundado no rigor matemático é um rigor que quantifica e, ao quantificar, desqualifica, um rigor que ao objetivar os fenômenos, os objectualiza e os degrada, que, ao caracterizar os fenômenos, os caricaturiza. É, em suma e finalmente, uma forma de rigor que, ao afirmar a personalidade do cientista, destrói a personalidade da natureza. Nestes termos, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza e a retumbância dos êxitos da intervenção tecnológica esconde os limites da nossa compreensão do mundo e reprime a pergunta pelo valor humano do afã científico assim concebido. (SANTOS, 2009, p.54).

No mundo científico, a maior legitimidade de algumas formas de fazer pesquisa em relação a outras não decorre da capacidade científica das mesmas em interpretar a realidade ou dar resolução aos problemas de saúde que afetam a população. Compreender o porque dessa legitimidade implicaria adentrar o debate acerca do uso social das ciências, bem como as disputas que permeiam o campo científico. Ainda que não tenhamos esse propósito, lembramos que

o campo científico é um campo social como qualquer outro, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e lucros em que seus atores estão a disputar o monopólio da autoridade científica [grifo do autor] num jogo cujas determinações estão para além dos aspectos puramente intelectuais (BOURDIEU, 1976 em ORTIZ, 2003).

Dito isso e considerando que esta pesquisa se reconhece como situada no âmbito das ciências sociais em saúde, assumimos ter clareza sobre o lugar de contra-hegemonia que um empreendimento investigativo com este ocupa no campo da saúde coletiva. Ancoramo-nos no método dialético de concepção marxista, fundamentado numa teoria materialista da realidade. Essa definição é importante, haja vista que o pensamento dialético é bastante antigo e a busca por sua origem nos direcionaria para um retorno à filosofia na Grécia antiga (KONDER, 2006), algo que está fora das intenções deste texto.

Ou seja, as falas de diversos sujeitos sociais são aqui o principal material a ser interpretado pelo pesquisador em busca de conhecer a realidade. Assim procedemos por compreender que a fala é “reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e transmite as representações grupais, em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas” (MINAYO, 2010, p. 204).

Todo e qualquer sistema de saúde produz serviços que, de alguma forma, explicita ou implícita, bem ou mal intencionada, motivada por interesses coletivos ou privados, assentada ou não em preceitos éticos, correspondem a necessidades de saúde. Estas, em algum grau, devem ser ou serão satisfeitas, ainda que essas necessidades sejam criação dos próprios serviços que ora se colocam diante da população. Acerca da criação das necessidades pelos serviços, isso já foi exposto por Schraiber e Mendes-Gonsalves (1996), ao afirmarem que a produção e distribuição dos serviços não constituem apenas resposta a essas necessidades, mas contexto instaurador das mesmas. Desse modo, considerando o entendimento aqui colocado de que há uma inevitável correspondência entre necessidades e serviços, enfatizamos a importância de análise dessa correspondência a fim de superar qualquer visão que interprete essa relação de forma ingênua. Isso porque, em primeiro lugar, a produção dos serviços de saúde como um processo social é permeada de interesses, conflitos, e guarda em si as contradições que a sociedade da qual é parte possui num determinado momento histórico. Em segundo lugar, porque as necessidades de saúde que devem ser atendidas e a forma como devem ser atendidas são apenas o desdobramento posterior – ainda que isso geralmente não se explicite – daquilo que se considera como necessidade de saúde. Ou seja, há um conceito subjacente que se operacionaliza, bem como concepções/práticas implícitas que dão legitimidade a algumas formas de atender tais necessidades, articuladas a um conjunto de atores e de saberes, os quais estariam supostamente mais habilitados para subsidiar essas concepções e práticas.

sistema planeja o que deve ser produzido e priorizado e, portanto, quais necessidades devem ser satisfeitas.

Qual é o problema de organizar os serviços a partir dos indicadores epidemiológicos? Essa pergunta exige analisar a correspondência existente entre os serviços de saúde e as necessidades que buscam satisfazer. Primeiro porque, enquanto processo social de uma sociedade capitalista, o processo de produção dos serviços de saúde no Brasil nem sempre esteve alinhado às necessidades de saúde da população. Como se vê ao longo deste trabalho, a conformação histórica de políticas e práticas de saúde esteve alicerçada em interesses econômicos e políticos de grupos sociais outros.

Em segundo lugar, porque um determinado conceito de necessidade está implícito nos indicadores epidemiológicos. Reiteramos que a construção e o manuseio desses indicadores estão alicerçados no conhecimento científico oriundo dos estudos epidemiológicos tradicionais, os quais, como já falado anteriormente, ancoram-se no paradigma positivo, sendo, por conseguinte: quantitativos, portanto, capazes de expressar apenas as necessidades quantitativas; e somente produzidos cientificamente, o que significa estabelecer o conhecimento científico como aquele capaz de delimitar as necessidades de saúde de uma população e, consequentemente, estabelecer os profissionais (sejam cientistas como produtores, sejam os profissionais de saúde como planejadores ou executores) como os atores mais legítimos para operar tal definição. Logo, a população e o saber popular, assim como quaisquer outras formas de saber, acabam ficando à margem do processo de definição das necessidades e do reconhecimento das formas de satisfazê-las, ou seja, da determinação dos serviços que devem ser produzidos e de que maneira.

saúde/doença, como se observa em alguns estudos (MINAYO; SANCHES, 2003; MERCADO; BOSI, 2004) dedicados ao tema no Brasil.

Segundo Minayo e Deslandes (2002, p.96), sob o referencial da dialética, essas dimensões não podem ser dissociadas no estudo da realidade. Diz ela que

A oposição entre ambas [a quantidade e a qualidade] é dialética e complementar: a quantidade se apresenta sempre como uma distinção no interior da qualidade; e a qualidade está sempre presente nas quantidades, sendo a qualidade em si mesma uma qualidade do objeto ou da realidade.

Dito isso, retornamos ao desafio primordial no interior do qual estamos imersos: como conhecer a realidade aqui focalizada, qual seja, as necessidades de saúde de pessoas residentes em territórios da Estratégia de Saúde da Família?

Compartilhamos com Kosik (1976) da ideia de que a pergunta sobre como é possível conhecer a realidade é, essencialmente, antecedida por outra questão mais fundamental: o que é a realidade? Daí, explicitar a compreensão que temos da realidade constitui aqui o segundo desafio o qual nos impomos por compreender. Com isto, estarmos delimitando o solo epistemológico a partir do qual construiremos as “verdades” aqui buscadas acerca das necessidades humanas de saúde.

A realidade é, na perspectiva teórica aqui colocada, uma totalidade concreta. Isso quer dizer que a realidade não é um amontoado de fatos fragmentados organizados de forma caótica; ela é um todo estruturado, dialético, em desenvolvimento e criação. O todo é mais do que a soma das partes e as partes podem ser racionalmente compreendidas na medida em que se conhece o lugar que elas ocupam nessa totalidade. Essa realidade é uma unidade que se compõe de essência e fenômeno (KOSIK, 1976).

fenômenos sem essência) e esses são, no âmbito do pensamento, as representações criadas pelo agir do homem no seu dia-a-dia (KOSIK, 1976).

“Os fenômenos e as formas fenomenais das coisas se reproduzem espontaneamente no pensamento comum como realidade (a realidade mesma) não porque sejam os mais superficiais e mais próximos do conhecimento sensorial, mas porque o aspecto fenomênico da coisa é o produto natural da práxis cotidiana. [...] O pensamento comum é a forma ideológica do agir humano de todos os dias. [...] A representação da coisa não constitui uma qualidade natural da coisa e da realidade: é a projeção, na consciência do sujeito, de determinadas condições históricas petrificadas”(KOSIK, 1976, p.19).

Diante do exposto, consideramos que a interpretação das necessidades humanas de saúde implica a interpretação de uma totalidade da qual elas são parte e a compreensão dessa parte na totalidade, ou seja, a averiguação do lugar das necessidades de saúde numa sociedade tal como é esta que ora nos reportamos. Compreendemos estar na civilização do capital. Por isso, dedicamos um capítulo desse trabalho para o desenvolvimento dessa reflexão.

Se a realidade é uma totalidade dialética, somente um pensamento dialético é capaz de captá-la, de construí-la. O pensamento dialético é um pensamento que parte do abstrato, pois parte de um fato ou fenômeno isolado e esse, enquanto fenômeno isolado, só existe de forma abstrata uma vez que os fatos só existem de forma concreta como parte de uma totalidade. Parte-se do abstrato em direção ao concreto. O concreto é a totalidade que aqui significa não a somatória de todos os fatos e sim um todo que possui uma estrutura, que se desenvolve e se cria. Indo do abstrato ao concreto, o pensamento percorre “da parte para o todo e do todo para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade; do objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto”(KOSIK, 1976, p.37).

O pensamento desenvolve-se num movimento em espiral, guiado pelo ponto de partida e visando a ele retornar, ainda que nesse retorno o ponto de chegada seja diferente de onde se partiu. O fato, agora reinterpretado, reconstruído, já não é mais um fato isolado, mas é parte de uma totalidade que é capaz de explicar e que por ela se explica.

realidade como totalidade concreta. O conhecimento concreto da realidade, o qual não pretende ser uma verdade absoluta, é um processo de concretização que procede do todo para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos, da totalidade para as contradições e das contradições para a totalidade. (KOSIK, 1976).

2.2 O cenário do estudo

Mossoró é o segundo maior município do Estado do Rio Grande do Norte, localizado a 285 km da capital do Estado, na região do oeste potiguar. Sua população, definida em 259.815 habitantes pelo censo em 2010 (IBGE, 2010), vive majoritariamente na zona urbana, onde se situam 237.241 pessoas, correspondente a 91,3% do total.

Figura 1 – Localização geográfica da cidade de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte

Sua economia assenta-se principalmente na exploração do petróleo, na indústria salineira e na fruticultura irrigada e nos serviços gerados a partir desses ramos econômicos (ROCHA, 2005; PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2010). Apresenta uma taxa de crescimento econômico de 7,4% ao ano, um Produto Interno Bruto (PIB) de 2,7 bilhões, e uma renda per capita de 11.500 reais, a maior do Estado (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2010).

domicílios particulares permanentes com saneamento inadequado sobe de 3,8% para 74,9%. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Em 2003, a incidência de pobreza era de 55,28 e o índice de GINI2 era de 0,46 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003). Na educação, o município apresentou em 2010 um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 4.4, acima da média nacional que é de 3.8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2010). O município ainda conta com 05 aglomerados subnormais³, onde residem 5.944 pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

O território de Mossoró está atualmente dividido em 27 bairros. Aqueles onde se realizou o trabalho de campo dessa pesquisa foram: Santo Antônio, cuja população é de 19.107 habitantes; Dom Jaime Câmara, com 11.209 habitantes; e Lagoa do Mato, onde residem 14.223 pessoas. Todos esses são bairros urbanos situados na periferia da cidade, nas zonas norte, oeste e leste da cidade, respectivamente, conforme figura abaixo. A motivação para a escolha desses bairros foi o fato de constituírem “territórios de saúde”, utilizados como campo de estágio em saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde o pesquisador é docente.

2 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per

capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).

Figura 2 – A cidade de Mossor identific

Fonte: FERNANDES, S.C.A. As (Doutorado em Ciências Sociais)

Considerando q especificamente dos bairros saúde, em territórios meno delimitação desses território da família, como referencia dos três bairros acima citad de encontro e diálogo com o

oró dividida por zonas, bairros, a localização das UBS n ficação dos territórios onde se realizou a pesquisa.

As práticas educativas na saúde da família: uma cartogra is) – UFRN, 2010. Adaptação: Jennifer do Vale e Silva

que o território geográfico de grande par ros está subdividido, para fins de organização enores que abrigam entre 600 e 1000 famíli rios, intitulados territórios de atuação das estra cial para a delimitação dos sujeitos da pesquis ados, elencou-se um desses “territórios de saúd

os sujeitos da pesquisa.

na zona urbana e a

grafia simbólica. Tese

2.3 Aproximações e encontro com os sujeitos da pesquisa

No interior de cada um dos “territórios de saúde” acima mencionados, localiza-se uma Unidade Básica de Saúde que abriga, enquanto local de trabalho, as chamadas Equipes de Saúde da Família, compostas por equipes multiprofissionais, responsáveis pela atenção à saúde das pessoas residentes nesses territórios.

Com efeito, o movimento de aproximação com os sujeitos da pesquisa, que se deu a partir de sucessivas etapas, teve como primeiro passo a delimitação desses territórios. Em cada um deles, também chamados de áreas de abrangência das UBS, buscou-se saber seus limites e as microáreas nelas contidas. Para isso, o pesquisador se dirigiu a cada uma das UBS e procurou a gerente ou enfermeira da referida equipe e, na oportunidade, apresentou a proposta da pesquisa e solicitou a colaboração, sendo atendido em todas as instituições procuradas.

Em seguida, foi solicitado o mapa do território de atuação da equipe com as delimitações geográficas da área e microáreas. Em alguns casos, o mapa foi fornecido pela enfermeira e, em outros, foi obtido mediante encontro com os agentes comunitários de saúde. Nesses momentos, o pesquisador esclareceu os motivos pelos quais não adentraria a casa dos moradores com os agentes de saúde e porque a aproximação com os mesmos se daria sem qualquer intermediação dos serviços de saúde.

De posse dos mapas dos territórios, o pesquisador foi a campo com o objetivo de entrevistar pelo menos uma pessoa por microárea de abrangência, tendo como parâmetro a diversificação dos sujeitos escolhidos (idade, sexo, perfil socioeconômico) e das formas de estabelecimento do encontro (alguns foram abordados na calçada de sua casa, enquanto outros foram chamados ao interior de suas casas). As entrevistas foram realizadas nos turnos da manhã, da tarde e em horário intermediário (entre 11 e 13h), com o objetivo de não excluir, a princípio, trabalhadores e trabalhadoras que estivessem em casa apenas nesse horário. Não foram realizadas entrevistas com esse mesmo propósito à noite, por recomendação dos profissionais de saúde (enfermeiros e/ou agentes comunitários de saúde), que apontaram como justificativa a violência nesses bairros.

dessa UBS por quaisquer motivos no último ano. As entrevistas foram registradas em gravador digital de áudio e, posteriormente, transcritas pelo próprio pesquisador.

Com base na experiência adquirida com o pré-teste do instrumento que orientou as entrevistas, o pesquisador chegou a todas as residências vestido com calça básica, camisa polo básica, tênis e crachá; e, na oportunidade, identificou-se como professor da UERN e pesquisador vinculado à UFC, momento em que explicou que realizava pesquisa de dissertação, utilizando-se, para a comprovação disso, do histórico escolar extraído do SIGAA/UFC.

A realização do pré-teste, realizado meses antes, havia possibilitado ao pesquisador perceber que as pessoas não se sentiam seguras em se submeterem a uma entrevista gravada, realizada por uma pessoa cuja identidade era incerta; e também que uma diferença significativa da vestimenta – que induzisse a supor que o entrevistador pertencia a uma classe social mais elevada – criava nas pessoas receios quanto à exposiçãode sua realidade de vida e saúde. Daí os cuidados tomados pelo pesquisador em relação a esses pontos. Além disso, o pré-teste ajudou a aperfeiçoar o roteiro norteador das entrevistas, bem como a refletir sobre a linguagem a ser utilizada, que deveria respeitar a realidade do entrevistado (escolaridade, compreensão, interpretação, etc.).

Após abordagem inicial com identificação e comprovação da identidade do pesquisador, davam-se mais detalhes da pesquisa e da entrevista – conversa reservada e gravada - no caso de ser realizada, e convidava-se a pessoa a participar, momento em que se apresentava e lia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (apêndice A).

Ao todo, foram entrevistadas 22 pessoas, sendo 14 mulheres e oito homens, entre jovens (01 homem e 01mulher entre 18 e 24 anos), adultos (09 mulheres e 04 homens entre 25 a 60 anos) e idosos (04 mulheres e 03 homens acima de 60 anos). Os mesmos residiam nos territórios de 03 áreas de abrangência de 03 UBS família.

Em síntese, podemos dizer que o principal material que serve de objeto para a compreensão dessa realidade é a voz dos moradores dessas comunidades, em particular, aqueles que residem em territórios da ESF. Foram delimitados três bairros periféricos da cidade de Mossoró: Santo Antônio, Lagoa do Mato e Liberdade II; em cada um deles, balizou-se um ou mais territórios (área de abrangência) da ESF e suas respectivas microáreas, as quais constituiriam, concretamente, os locais para a busca dos sujeitos da pesquisa. Isso foi feito para garantir certa distribuição espacial dos sujeitos incluídos na pesquisa, de modo que o conjunto selecionado não se originasse de um pequeno espaço geográfico, e para garantir certo perfil dos sujeitos da pesquisa: são pessoas residentes em vários territórios da ESF que podem, além de exprimir suas necessidades, opinar sobre os serviços de APS. Por isso, as necessidades humanas investigadas são oriundas de sujeitos que têm a seu dispor (pelo menos em tese) uma equipe de saúde da família para prestar-lhes cuidados. Com efeito, os serviços de APS em resposta às necessidades de saúde dessas pessoas, são também, ainda que de forma secundária, objeto de reflexão deste estudo.

2.4 As técnicas e instrumentos de pesquisa

Para a apreensão das necessidades de saúde junto à população, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas subsidiadas por um roteiro norteador (apêndice B) e gravadas em aparelho digital exclusivamente reservado para esse fim. As entrevistas variaram entre 15 minutos e 1 hora e 30 minutos de duração. Ao final, totalizou-se 10 horas de entrevistas.

O roteiro das entrevistas foi estruturado em três partes: a primeira era destinada a identificar a concepção de saúde e as necessidades de saúde; a segunda foi pensada com a intenção de suscitar a exposição da conformação das necessidades de saúde, respondendo à questão: como vão se constituindo as necessidades de saúde e mediante quais atravessamentos?; e a última parte focalizou a percepção dos sujeitos sobre os serviços de saúde, em especial, os de APS, no sentido de que se apresentassem de que forma tais serviços respondem (ou não) às necessidades de saúde.

– aí reconhecido enquanto sujeito externo à realidade que investiga – o papel de desvendá-la, o que nesse caso corresponde a fazer a coleta dos fatos, ou melhor, a“coleta dos dados”. Porém, como adverte Bourdieu e colaboradores (2010), os fatos não falam; toda constatação pressupõem construção, já que os “dados” são obtidos pela aplicação de grades que implicam pressupostos teóricos que deixam escapar informações passíveis de terem sido apreendidas por outra construção dos fatos.

As entrevistas foram pensadas e realizadas sob esse prisma metodológico, que evidencia a complexidade que cerca esse momento da pesquisa. Por isso, as perguntas foram estruturadas de modo a deixar o entrevistado “o mais livre possível” para elaborar sua fala, sem oferecer, na própria pergunta, possíveis respostas e, ao mesmo tempo, provocar respostas não cabíveis ao sim ou não. Embora o roteiro contivesse muitas perguntas orientadoras, as intervenções do pesquisador eram pouco frequentes, pois os pontos foram-se explicitando nas falas dos sujeitos como desdobramentos das perguntas abertas realizadas pelo pesquisador. Como exemplo, as duas primeiras perguntas “Pra você, o que é ter saúde?” e “O que você precisa pra ter saúde?” desdobraram-se, em geral, em falas contempladoras de muitos outros pontos que, com efeito, tornaram desnecessária a intervenção do pesquisador.

Havia sempre uma determinada cautela do pesquisador sobre como introduzir as questões para a continuidade do diálogo, sem provocar direcionamentos comprometedores da validade dos achados. Cautela erigida em acordo com as considerações de Bourdieu e colaboradores (2010, p.56-57) sobre a atividade de campo do sociólogo. Sobre isso, esses autores afirmam que

sempre que o sociólogo for inconsciente em relação à problemática implicada em suas perguntas, privar-se-á de compreender a problemática que os sujeitos implicam em suas respostas: nesse caso estão preenchidas as condições para que passe desapercebido o equívoco que leva a descrever, em ternos de ausência, determinadas realidades dissimuladas pelo próprio instrumento de observação e pela intenção, socialmente condicionada, do utilizador do instrumento.

Outro instrumento utilizado para registro e acúmulo de informações, observações e impressões do campo de pesquisa, bem como reflexões emergidas a partir da vivência com os entrevistados foi o diário de campo.

socioeconômica dos sujeitos da pesquisa com o propósito de, em melhor conhecendo-os no que tange a essa dimensão, poder compreender melhor o conteúdo de suas falas.

Optou-se, como estratégia metodológica, por aplicar o referido questionário somente após a finalização da entrevista semi-estruturada, como forma de evitar que o questionário, em sendo respondido antes, induzisse, de algum modo, a um direcionamento das entrevistas.

2.5 A transcrição e análise das informações

A transcrição das informações foi realizada pelo próprio pesquisador. Essa experiência, após iniciada, evidenciou sua relevância não percebida anteriormente, quando se considerava a transcrição como um ato técnico, destituído de implicações teóricas. O que percebemos foi, ao contrário, um momento altamente relevante para a garantia da fidelidade das informações emitidas pelos entrevistados já que, em muitas ocasiões, as palavras por si só encerravam ambiguidades que somente puderem ser subsumidas com o auxílio da memória e das observações do pesquisador, que conhecia o modo e a circunstância em que cada uma foi enunciada, e podia, assim, recuperar os significados pretendidos pelo sujeito naquele momento.

As falas constituíram, como já foi evidenciado, o principal material de interpretação da realidade investigada, ainda que não o único, pois a elas se somaram observações de campo, informações advindas do questionário, bem como dados de fontes documentais de que fomos nos apropriando para melhor subsidiar nossa interpretação.

Se anteriormente foi esclarecido que a posição do investigador nesta pesquisa, ao escolher os usuários dos serviços do SUS como informantes, decorria de uma atitude política e ética, por outro lado, enfatiza-se a necessidade de adotar instrumentos que possibilitassem a aproximação e apreensão do objeto de forma rigorosa, a fim de que o processo de construção do conhecimento empreendido possibilitasse resultados legítimos para o campo científico e pudessem servir de subsídio ao pensamento e à ação.

2.6 A dimensão ética da pesquisa

do protocolo 106/11 do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará, emitido em 23 de maio de 2011.

O encontro com os entrevistados ocorreu em suas residências, com exceção de um caso em que o entrevistado preferiu o local de trabalho de um amigo onde foi disponibilizada uma sala reservada para a realização da entrevista. Conforme já detalhado anteriormente, o diálogo com cada sujeito da pesquisa foi iniciado com a apresentação do pesquisador e da pesquisa, momento em que se realizou o convite para participar da mesma e a assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (anexo A).

A pesquisa ofereceu riscos aos entrevistados, que podiam se dar de variadas formas: constrangimentos nos casos em que, por ventura, eles não soubessem responder alguma das perguntas; inibição pela presença de outra pessoa; ou ainda, insegurança de que as informações por ele fornecidas fossem guardadas em sigilo. Em virtude das providências tomadas para minimização de tais riscos – a saber, a garantia do sigilo em relação a sua identidade, a escolha de um ambiente adequado para a realização das entrevistas abonando a sua privacidade e o esclarecimentode que o material oriundo das falas ficaria devidamente guardado por cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador – conseguimos evitar a concretização dos mesmos.

Todos os entrevistados foram esclarecidos, antes do início das entrevistas, de que eles não teriam benefícios imediatos; que estariam colaborando com o pesquisador para se compreender as necessidades de saúde e pensar a organização dos serviços de saúde; que a pesquisa poderia trazer benefícios de longo prazo, ainda que não pudessem ser garantidos. Todos ficaram com uma cópia do TCLE e foram orientados que poderiam consultar o Comitê de Ética e o próprio pesquisador para maiores informações ou dúvidas sobre a pesquisa, mediante telefones e endereços fornecidos no referido termo.