1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL

Atitudes Frente à Violência Contra a Mulher: O papel dos Valores e da Desumanização da Mulher

Mestranda: Bruna da Silva Nascimento Orientador: Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL

Atitudes Frente à Violência Contra a Mulher: O Papel dos Valores e da Desumanização da Mulher

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, por Bruna da Silva Nascimento, sob a orientação do Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia Social.

3

N244a Nascimento, Bruna da Silva.

Atitudes frente à violência contra a mulher: o papel dos valores e da desumanização da mulher / Bruna da Silva Nascimento.- João Pessoa, 2015. 209f. : il.

6 AGRADECIMENTOS

Escrever os agradecimentos de um trabalho talvez seja uma das partes mais prazerosas, não apenas porque este momento proporciona uma sensação de dever cumprido, mas também porque é como vivenciar, mais uma vez, a trajetória percorrida até o destino almejado, a qual vem carregada de emoções e lembranças daqueles que ajudaram a tornar realidade o que antes eram apenas planos. Neste momento, não posso deixar de agradecer, antes de tudo, a Deus, que foi, sem dúvida, o principal responsável por esta conquista ao me guiar pelos caminhos certos.

Igualmente importante, é agradecer a minha família que sempre permaneceu ao meu lado. Agradeço aos meus pais, Marlene e Manoel, que se dedicaram tanto quanto possível para me dar educação e me mostraram a importância do esforço e do trabalho, não apenas com palavras, mas com exemplos diários, além de incentivarem e apoiarem minhas decisões. À minha irmãzinha Erica, que apesar de ser mais nova, sempre teve tanto cuidado e tanto zelo para comigo. Ao meu Tio Antonio que ocupa em minha vida um papel tão importante quanto o de um pai, pois nunca me negou ajuda alguma e sempre esteve preocupado com o bem-estar de nossa família; sem ele, certamente, tantas coisas boas em minha vida não teriam ocorrido. Muito obrigada, todo o meu esforço é por vocês também!

Gostaria de agradecer ao Leandro por ter sido companheiro, estando sempre tão presente, acreditando em mim e me incentivando a seguir em frente. Sou muito grata por todo o seu carinho e apoio durante os momentos difíceis, assim como por me fazer esquecer os problemas com uma simples conversa.

7 sou grata a ela, não só pelas contribuições acadêmicas, mas, principalmente, pela sua amizade. Muito obrigada professora Estefânea, você é uma pessoa a quem admiro bastante e em quem tento me espelhar. Sou muito grata por sua amizade e tudo o que você fez por mim e que ainda continua fazendo.

Por intermédio da professora Estefânea, tive a felicidade de conhecer o professor Valdiney Gouveia, uma pessoa central para que este sonho se concretizasse. Nunca me esquecerei da palestra ministrada por ele na UFPI, quando eu ainda estava no quinto período do curso de Psicologia. Este foi, sem dúvida, um momento decisivo para que eu optasse pela carreira acadêmica. Se alguém me dissesse que alguns anos depois eu seria sua orientanda de mestrado, com certeza, eu não acreditaria. Serei eternamente grata ao senhor pela oportunidade a mim concedida, por me aceitar em seu grupo de pesquisa e por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. As possibilidades de aprender com o senhor são inúmeras e ocorrem não somente durante as orientações acadêmicas, mas também em conversas informais. Sinto-me muito honrada em poder conviver com o senhor diariamente. O admiro muito por seu caráter, humildade, profissionalismo e competência. Muito obrigada, Professor, por todas as orientações, conselhos, incentivos e oportunidades! Agradeço ainda a sua esposa Rildésia por toda a preocupação e dedicação ao núcleo de pesquisa, sendo um exemplo de mulher e de competência.

8 Carlos Eduardo, Dayse Ayres, Deliane Macedo, Gabriel Lins, Isabel Vasconcelos, Kátia Vione, Larisse Helena, Layrtthon Carlos, Leogildo Freires, Luis Augusto, Maria Cecília, Maria Gabriela, Marina Gonçalves, Patrícia Fonsêca, Raffaela de Carvalho, Rebecca Athayde, Roosevelt Vilar, Viviany Pessoa, Tailson Mariano e Thiago Cavalcanti. Em especial, agradeço a Carla Fernanda, Émerson Diógenes e Sandra Elisa, meus professores durante a graduação, que tanto contribuíram para a minha formação profissional.

Agradeço também aos meus amigos que conheci durante a graduação, mas que continuam presentes até hoje e que espero levar para toda a vida: Káren Costa, Laurentino Gonçalo e Hysla Moura. Obrigada por acreditarem em mim e por estarem ao meu lado nos momentos mais felizes e mais difíceis! Vocês sabem o quanto são especiais.

Gostaria também de agradecer à Elba Sá, uma pessoa incrível, por sua amizade, pelo carinho, pelas conversas, além de todas as palavras de incentivo desde o período da seleção de mestrado. Obrigada!

Sou grata ainda, a professora Maria da Penha de Lima Coutinho por ter aceitado ser leitora deste trabalho desde a jornada e por suas valiosas contribuições. Muito obrigada, Professora, não só por ter contribuído com esta dissertação, mas também pelos ensinamentos transmitidos por meio das disciplinas que ministrou, as quais tive o prazer de assistir.

9 ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O PAPEL DOS

VALORES E DA DESUMANIZAÇÃO DA MULHER

10 ATTITUDES TOWARD VIOLENCE WOMEN: THE ROLE OF THE VALUES AND

WOMEN DEHUMANIZATION

Abstract: This work aimed to identify the relationship between values, women dehumanization and attitudes toward violence against women. Specifically, it aimed to adapt the Attitudes Toward Spousal Violence Scale (ASVS), Attitudes Toward Sexual Violence against Women Scale (ASVWS), and to check if attitudes vary according to the values of the victims. Two studies were conducted. In Study 1, in addition to the validation of the measures, it tested the relationship between the mentioned constructs. This study was divided into two parts: psychometric properties of the instruments and the relationship between the constructs. Exploratory analysis of the measures was performed with 200 people from the general population with a mean age of 24.8 years (SD = 7.55) who responded to ASVS and ASVWS and demographic questions. The Principal Components Analysis, without rotation, indicated a one factor structure for each instrument, with alphas of 0.76 (ASVS) and 0.78 (ASVWS). Subsequently, the confirmatory analysis was conducted with a sample of 322 university students, with a mean age of 23.0 years (SD = 2.88), demonstrating that the one factor structure of ASVS (e. g, GFI = 0.99; RMSEA = 0.01) and ASVWS (e. g, GFI = 0.84; RMSEA = 0.11) is acceptable. The next step was to teste the relationship between variables with two different samples, which differed according to the implicit measure. To investigate the relationship between the attitudes, values and women animalization, 120 people participated of the general population, with a mean age of 24.7 years (SD = 6.62) who answered the two scales of attitudes mentioned, the Basic Values Questionnaire (QVB), the Implicit Association Test (IAT) Human-Animals and demographic questions. No relationship was observed between the women animalization and attitudes. In order to verify the relationship between the attitudes, values and the objectification of women, 95 respondents participated with an average age of 23.3 years (SD = 4.65). They answered the mentioned instruments and the Human-Objects TAI. There was no association between the objectification of women and attitudes. Regarding to values, it was found that the normative and promotion are related to support attitudes to domestic and sexual violence. In Study 2, it was explored the relationship between the values of the victim and attitudes. 322 college students participated, with mean age of 23.02 years (SD = 2.88) than after reading woman aggression scenes, responded in addition to the above measures, questions relating to the situation of violence described in the scenario and the Aggression Questionnaire. The results showed that when the woman prioritizes promotion values, the people tend to blame the victim for the violence than when the women were described endorsing existence. Additionally, it was constructed an explanatory model of attitudes, taking the values and the aggressive trait of respondents. Thus, this dissertation contributed to the literature in the area providing two brief measures of assessment of attitudes towards violence against women and increasing the understanding on this issue.

11 SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ... 16

PARTE I – MARCO TEÓRICO... 21

CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O PAPEL DAS ATITUDES ... 22

1.1Introdução... 23

1.2 Consequências da violência contra a mulher ... 28

1.3 Principais abordagens de estudo da violência contra a mulher ... 30

1.4 Correlatos da violência contra a mulher ... 33

1.5 Atitudes ... 35

1.6 Atitudes frente à violência contra a mulher ... 37

1.6.1 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher ... 40

1.6.2 Mensuração das atitudes frente à violência contra a mulher ... 44

1.6.2.1 Escala de Atitudes frente à Violência contra a Mulher ... 46

CAPÍTULO 2. DESUMANIZAÇÃO ... 49

2.1 Infra-humanização ... 54

2.2 O modelo dual da Desumanização ... 57

2.3 Correlatos da Desumanização ... 61

2.4 Desumanização da mulher ... 64

CAPÍTULO 3. VALORES HUMANOS ... 68

3.1 Antecedentes do estudo dos valores ... 70

3.2 Principais concepções teóricas ... 73

3.2.1 Valores Instrumentais e Terminais de Rokeach ... 73

3.2.2 Os Tipos Motivacionais de Schwartz... 76

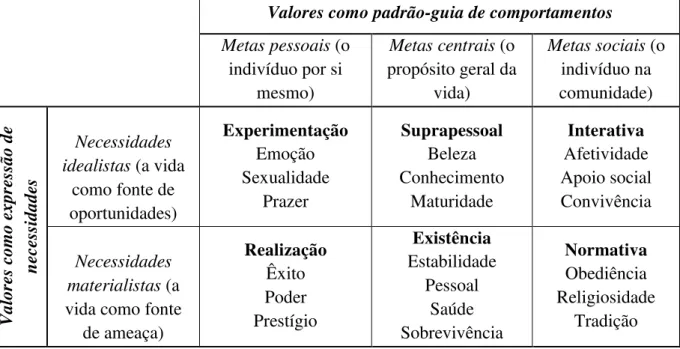

3.3 Teoria Funcionalista dos Valores humanos ... 80

3.3.1 A função de guiar os comportamentos humanos ... 81

3.3.2 A função de expressar as necessidades humanas ... 82

3.4 Atitudes e Valores ... 87

PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS ... 91

4. ESTUDO 1. ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, VALORES E DESUMANIZAÇÃO ... 92

4.1 Propriedades psicométricas dos instrumentos ... 94

4.1.1 Método ... 94

12

4.1.1.2 Instrumentos ... 94

4.1.1.4 Procedimento ... 95

4.1.1.4 Análise de dados ... 96

4.1.2 RESULTADOS ... 98

4.1.2.1 Validação da escala de Atitudes frente à violência conjugal contra a mulher ... 98

4.1.2.2 Validação da Escala de Atitudes frente à Violência Sexual contra a Mulher ... 103

4.2 Relação entre as atitudes, os valores humanos e a desumanização da mulher .... 109

4.2.1 Método ... 109

4.2.1.1 Delineamento e Hipóteses ... 109

4.2.1.2 Participantes ... 110

4.2.1.3 Instrumentos ... 111

4.1.2.4 Procedimento ... 113

4.1.2.5 Análise de dados ... 113

4.2.2 RESULTADOS ... 114

4.2.2.1 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher ... 114

4.3 DISCUSSÃO PARCIAL ... 121

4.3.1 Instrumentos de avaliação das atitudes diante violência contra a mulher .. 122

4.3.2 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher e diferenças entre homens e mulheres... 124

5. ESTUDO 2. ATRIBUTOS DAS VÍTIMAS E ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A MULHER ... 129

5.1 Método ... 130

5.1.1 Delineamento ... 130

5.1.2 Amostra ... 132

5.1.3 Instrumentos ... 132

5.1.4 Procedimento ... 133

5.1.6 Análise de dados ... 134

5.2 RESULTADOS ... 134

5.2.1 Percepção das razões para a mulher romper o relacionamento ... 134

5.2.1.1 Valores da mulher e percepção sobre o término do relacionamento... 137

13

5.2.2 Percepção das razões para a violência ... 140

5.2.2.1 Valores da mulher e percepção das razões para a violência contra a mulher ... ...143

5.2.2.2 Variáveis pessoais dos respondentes e percepção das razões para a violência contra a mulher ... 145

5.2. 3 Atributos pessoais dos respondentes e atitudes frente à violência contra a mulher ... 148

5.2.3.1 Modelo explicativo das atitudes frente à violência conjugal contra a mulher ... ....150

5.3 Discussão Parcial... 151

5.3.1 Prioridades valorativas das vítimas e atitudes frente à violência... 152

5.3.2 Modelo explicativo das atitudes frente à violência conjugal contra a mulher ... ...156

CAPÍTULO 6. DISCUSSÃO GERAL ... 160

6.1 Limitações da Pesquisa ... 161

6.2 Resultados Principais ... 163

6.3 Possibilidades de Aplicação ... 165

6.4 Direções futuras e Considerações Finais ... 166

REFERÊNCIAS ... 169

14 LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Poder discriminativo dos itens da EAVCM ... 99

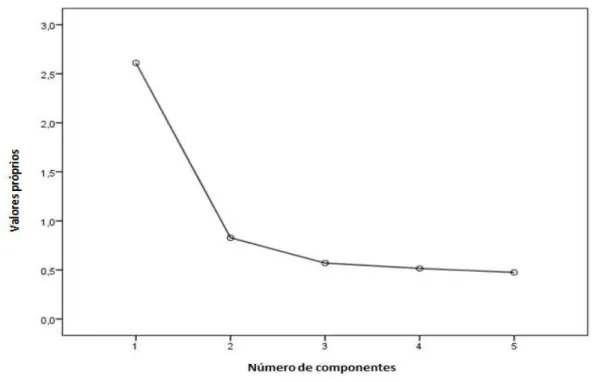

Tabela 2. Análise paralela dos itens da EAVCM ... 101

Tabela 3. Saturações dos itens da EAVCM ... 101

Tabela 4. Poder discriminativo dos itens da EAVSM ... 104

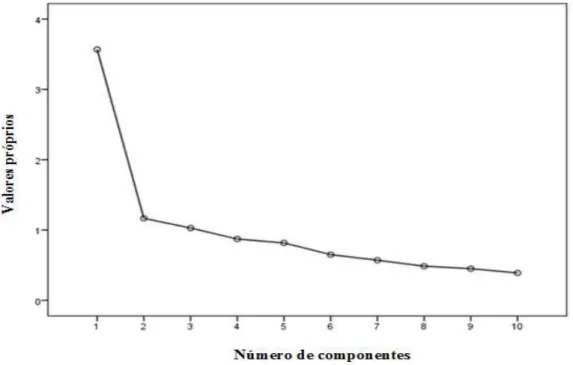

Tabela 5. Análise paralela dos itens da EAVSM ... 106

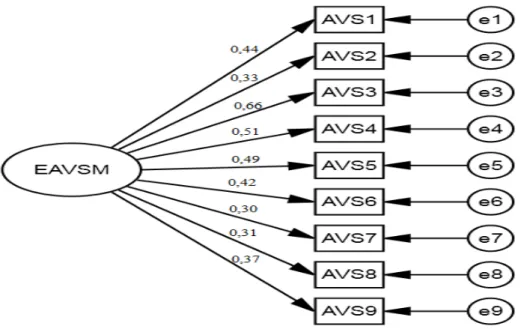

Tabela 6. Saturação dos itens da EAVSM ... 107

Tabela 7. Correlações entre as AVM, os valores e o TAI humanos-animais ... 116

Tabela 8. Correlações entre as AVM, os valores e o TAI humanos-objetos ... 118

Tabela 9. Poder explicativo dos valores nas atitudes frente à violência ... 120

Tabela 10. Diferenças entre os sexos nas atitudes frente à violência contra a mulher ... 121

Tabela 11. Estrutura fatorial da escala de razões para o término do relacionamento ... 135

Tabela 12. Percepção das razões para o término do relacionamento e valores ... 138

Tabela 13. Correlação entre os valores e as razões para o término do relacionamento ... 140

Tabela 14. Estrutura fatorial da escala de razões para a agressão contra a mulher ... 141

Tabela 15. Percepção das razões para agressão e prioridades valorativas das vítimas ... 144

Tabela 16. Valores dos respondentes e percepção das razões da agressão ... 147

Tabela 17. Correlação entre os valores e as atitudes de suporte à violência ... 149

15 LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Conceitos de humanidade e as formas correspondentes de Desumanização ... 59

Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos... 83

Figura 3. Congruência das subfunções valorativas ... 85

Figura 4. Representação gráfica dos valores próprios da EAVCM ... 100

Figura 5. Estrutura fatorial da EAVCM ... 103

Figura 6. Representação gráfica dos valores próprios da EAVSM ... 105

Figura 7. Estrutura fatorial da EAVSM ... 108

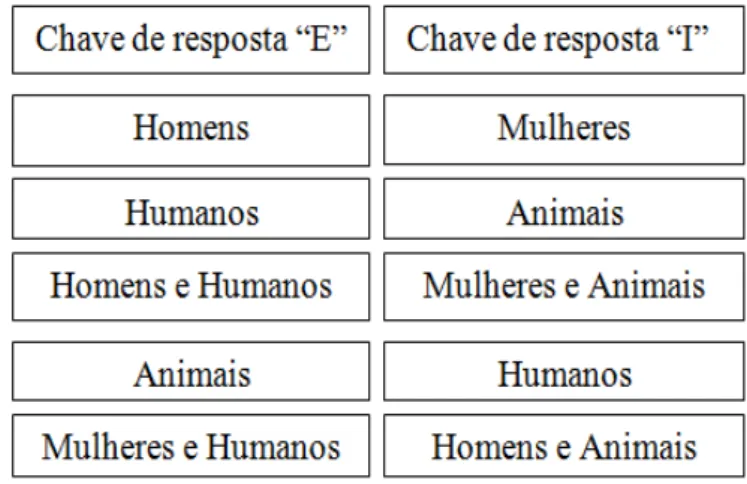

Figura 8. Sequência dos cinco blocos do TAI Humanos – Animais ... 112

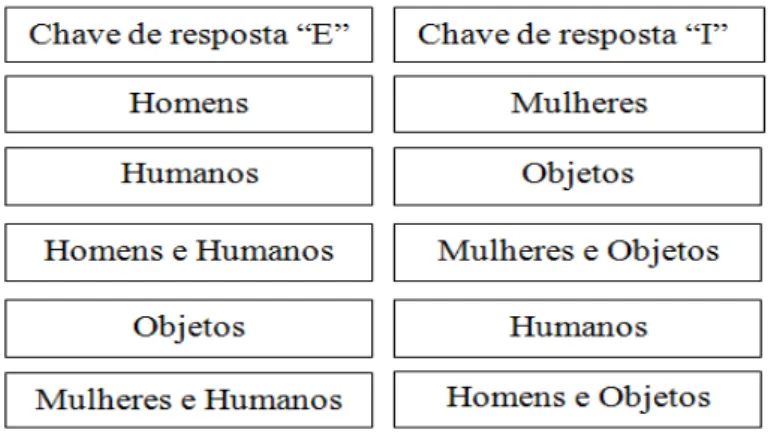

Figura 9. Sequência dos cinco blocos do TAI Humanos - Objetos ... 113

17 A violência contra a mulher passou a ser percebida como um problema de atenção internacional a partir da década de 1980 quando grupos de mulheres se articularam e passaram a exigir atenção ao abuso físico, psicológico e econômico sofrido por elas. Atualmente, o tema tem sido reconhecido como um problema de saúde pública, considerada como uma questão de direitos e ameaça significativa à saúde e bem-estar da mulher (Alhabib, Nur, & Jones, 2010). Neste âmbito, a violência contra a mulher enquanto preocupação global foi foco de atenção por parte das Nações Unidas na conferência de Viena de 1993 e plataforma de Beijing 1995, quando foi exigido que os governos que priorizassem a sua eliminação (De Bocanegra, Rostovtseva, Khera, & Godhwanhi, 2010).

A ocorrência deste tipo de violência de tem sido prevalente. Em torno de 35% das mulheres são vítimas de violência ao longo da vida (WHO, 2013). Um levantamento desenvolvido por Heise e Garcia-Moreno (2002) tendo como base 48 pesquisas populacionais realizadas no mundo, observou que a porcentagem de mulheres que afirmaram já haver sofrido algum tipo de violência foi, em média, de 40%. Outras pesquisas revelam que, pelo menos uma a cada três mulheres no mundo sofreram algum tipo de violência em uma relação íntima em algum ponto de sua vida (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2006). No contexto brasileiro não é diferente. Nos últimos 30 anos, houve um aumento de 230% na quantidade de mulheres vítimas de assassinato (Conselho Nacional de Justiça, 2013). Apenas no ano de 2010 foram registrados 4.465 homicídios com vítimas do sexo feminino (Conselho Nacional de Justiça, 2013).

18 em três domínios-chave: (1) na perpetração da violência contra a mulher; (2) nas respostas das vítimas frente à vitimização sofrida e; (3) na resposta da comunidade frente à violência praticada, o que faz com que as atitudes sejam foco em campanhas preventivas neste campo (Flood & Pease, 2009).

Nesta conjuntura, conhecer as variáveis que se relacionam às atitudes frente à violência contra a mulher poderia contribuir para uma compreensão do contexto na qual a situação de abuso ocorre. Pesquisas tradicionais têm enfatizado, principalmente, o papel das relações de poder entre os gêneros para o entendimento das atitudes. Tais relações embasariam as diferenças entre homens e mulheres, conferindo a mulher um papel de inferioridade em relação ao homem (Kronbauer & Meneghel, 2005). Neste sentido, o modo como a mulher é percebida e o status reservado a ela no meio social poderiam implicar no julgamento de outros a respeito da violência direcionada a mesma.

Partindo deste pressuposto, pesquisas recentes têm estudado as atitudes frente à violência contra a mulher por meio de um tipo de preconceito extremo. Este seria nomeado desumanização, o processo pelo qual há a percepção de uma pessoa ou um grupo como inferior e com isso, desprovidos de atributos humanos, configurando-se como um mecanismo que subjaz a agressão e violência, uma vez que este faz com que uma vítima seja percebida como menos moralmente digna (Heflick, Goldenberg, Cooper, & Puvia, 2011; Rudman & Mescher, 2012). A este respeito é argumentado que as pessoas podem ser percebidas como

“sub-humanas" ou porque não são totalmente desenvolvidas ou porque possuem prioridades de uma máquina ou objeto e as mulheres, pelo próprio status ocupado por elas, são susceptíveis a sofrer com esta forma extrema de preconceito (Haslam, 2006).

19 valores humanos para a compreensão do modo que as pessoas se posicionam frente este tipo de violência, na medida em que se configuram como princípios-guias para os seres humanos e influenciam os comportamentos e atitudes, além de se apresentarem como elementos cruciais dentro de uma cultura (Rokeach, 1973; Gouveia, Milfont, Fischer, & Santos, 2008).

Em virtude dos argumentos apresentados, pressupõe-se que as prioridades valorativas dos indivíduos e o nível em que se desumaniza a mulher seriam componentes que estariam relacionados ao endosso da violência em um determinado contexto sociocultural. Nesta conjuntura, a presente dissertação possui como objetivo geral conhecer em que medida os valores humanos e a desumanização da mulher se relacionam as atitudes frente à violência praticada contra a mesma.

Em termos estruturais, o presente trabalho foi organizado em duas partes, uma parte teórica e uma empírica. A primeira parte se divide em três capítulos. No primeiro capítulo será apresentado o conceito de violência contra a mulher, suas implicações e causas, para, em seguida, se adentrar nas atitudes frente a este fenômeno, evidenciado a importância do estudo deste construto no contexto de violência. No Capítulo 2, será conceituada a desumanização, apresentando-se as principais teorias na área e o modelo teórico utilizado neste estudo, bem como pesquisas atuais que visam compreender este fenômeno tendo a mulher como foco. No último capítulo, serão conceituados os valores humanos, elencando-se as principais contribuições teóricas na área, porém enfocando-se a teoria funcionalista, a qual embasará este trabalho.

23 Este capítulo objetiva compreender as atitudes frente à violência contra a mulher. Antes de se considerar as atitudes propriamente ditas, são apresentadas a definição de violência contra a mulher, sua tipologia, consequências e principais teorias que visam explicá-la. Em seguida, serão abordadas as atitudes, considerando sua definição, os principais fatores que influenciam as atitudes de suporte à violência contra a mulher, e por fim, sua mensuração, com foco direcionado para os instrumentos utilizados na presente pesquisa.

1.1Introdução

A violência acompanha a história da humanidade. Não se sabe de um período onde a mesma não tenha ocorrido, fazendo parte da existência humana, independente da cultura ou dos esforços coletivos para minimizá-la (Hirsch & Perry, 1973; Mider, 2013). Conceituar a violência não se trata de uma tarefa fácil, pois embora ela possa ser universal, as formas em que é definida, identificada e manifesta não o são (Frías & Angel, 2012; Watts & Zimmerman, 2002). O registro etnográfico mostra que o conceito de violência parece ser extremamente instável, característica crucial para o seu entendimento, variando em função de fatores históricos e culturais (Das, 2008). Com isso, atos vistos como graves condutas de abuso físico ou psicológico em uma determinada época ou cultura podem ser vistos como menos graves ou de nenhum significado social em outras, ou pelo menos não se trata de uma questão de interesse público (Heise & Garcia-Moreno, 2002; Krahé, Bieneck, & Moller, 2005).

Etimologicamente, violência deriva do latim “vis” que significa força, vigor ou

potência e “latus”, particípio passado do verbo “ferus”, que é o mesmo que aplicar,

24 conceito parece incompleto, uma vez que a mesmo reduziria a violência ao uso da força física (Buffachi, 2005).

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, WHO, 2010) aponta

que a terminologia “violência” que parece resumir as anteriores. Segundo esta organização, a

violência seria o uso intencional de força física ou poder, de maneira real ou em forma de ameaça, em relação a si mesmo, a outra pessoa ou a um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Dito de outra forma, a violência pode ser compreendida como um ataque ou abuso enérgico às pessoas por meios físicos e/ou psicológicos.

Esta percepção também é observada por autores que procuram diferenciar as

terminologias “violência” e “agressão”. Com frequência, estas conceituações são confundidas

e, por vezes, utilizadas como sinônimos. Contudo, tratam-se de fenômenos diferentes (Anderson & Bushman, 2002). Estes construtos se diferenciam em função do grau dos danos causados (Loeber & Stouthamer – Loeber ,1998), enquanto a agressão seria atos que infligem algum dano corporal ou psicológico de menor gravidade, a violência seria um subtipo de agressão caracterizada por formas extremas de agressão física que levam a danos mais sérios (Krahé, 2001). Deste modo, toda violência seria uma forma de agressão, porém possuiria como consequência danos extremos (Anderson & Bushman, 2002). Neste âmbito, a violência seria um subtipo de agressão se referindo à aplicação de uma intensa força a uma pessoa ou propriedade com o intuito de destruir, punir ou controlar (Geen, 1995). Isto posto, dado que a violência praticada contra uma mulher revela um artifício de controle e dominação utilizado

pelo homem, parece mais plausível adotar o termo “violência contra a mulher” para se referir

aos atos de abuso direcionados à mulher (Wallach, Weingram, & Avitan, 2010).

A propósito, a despeito da instabilidade que permeia a definição deste tipo de

25 uma infinidade de abusos dirigidos às mulheres ao longo da vida, não incluindo apenas um ato singular, mas perpassando por um conjunto de comportamentos abusivos tanto física quanto psicologicamente, que possam violar o corpo de uma mulher ou mesmo o seu senso de autoconfiança e autoestima, independentemente de sua raça, cor, etnia ou país (Campbell, 2002; Jordan, Nietzel, Walker, & Logan, 2004; WHO, 2010). Não obstante, nem sempre é possível identificar a violência contra a mulher, pois a sua caracterização, assim como as manifestações deste fenômeno, variam em função de aspectos históricos e culturais (Frías & Angel, 2012). Neste trabalho, será considerada a violência embasada no gênero, aquela que geralmente é praticada por um homem quando este se encontra em uma posição de poder mais favorável que a mulher, ocorrendo de maneira pública ou privada (Walker, 1989).

26 Pesquisadores têm dado atenção especial ao estudo da violência física e sexual em detrimento da psicológica, como pode ser evidenciado por meio da quantidade de trabalhos enfocando as duas primeiras (Antai, 2011; Chu, Goodwin, & D'Angelo, 2010; Tumwesigye, Kyomuhendo, Greenfield, & Wanyenze, 2012). De fato, estudos demonstram uma maior prevalência da violência física, seguida pela sexual e psicológica, revelando que 30% das mulheres no mundo inteiro tendem a serem vítimas de violência física e sexual (Devries et al., 2011). Nos Estados Unidos, de uma amostra de 8000 mulheres com idades entre 18 e 65 anos, 29,7% haviam sofrido algum tipo de violência, 17,6% relataram ter sofrido violência física ou sexual, e 12,1% afirmaram ter sofrido violência psicológica (Tjaden & Thoennes, 2000). Contudo, há que se ponderar na análise destes dados, frente à dificuldade em se denunciar a violência psicológica, assim como sua mensuração, o que poderia levar a confundir a ausência de denúncia como ausência de violência.

No Brasil, este quadro se apresenta distinto, sendo observado que o tipo de violência mais prevalente é a psicológica. Por exemplo, em estudo realizado por Schraiber et al. (2007), contando com a participação de mulheres do Sudeste (N = 940) e Nordeste (N = 1.188) do país, indicou que na primeira região, 41,8% das mulheres afirmaram ter sofrido violência psicológica, 17,2% sofreram violência física e 10,1% violência sexual; enquanto que na região nordeste, a violência psicológica foi vivenciada por 48,9% das participantes, 33,7% sofreram violência física e 14,3% afirmaram ter sofrido violência sexual. Pode ser que a maior prevalência da violência psicológica se explique em função do instrumento utilizado na pesquisa, neste caso a entrevista, que dificultaria o relato de violência física e sexual, uma vez que estas duas formas poderiam estar associadas à maior vergonha e culpa por parte das vítimas (Eagly, Rose, Riger, & McHugh, 2012; Krantz & Garcia-Moreno, 2005).

27 2013). Estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de mulheres são violentadas pelo parceiro anualmente nos EUA (Cronholm, Fogarty, Ambuel, & Harrison, 2011). Entende-se por violência praticada pelo parceiro íntimo aquela desempenhada por alguém que se encontra em um relacionamento social privado com outro indivíduo, como cônjuge, parceiro sexual ou de namoro, ou até mesmo por um ex-parceiro íntimo (Jewkes, 2002; Sprague et al., 2014).

A nível mundial, este quadro pode ser esclarecido por meio do estudo realizado por Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise e Watts (2006), visando estimar a ocorrência da violência contra a mulher, contando com uma amostra de 24.097 mulheres de dez países. Os autores verificaram que a prevalência se encontra em torno de 43%. O estudo demonstrou que as mulheres estavam mais propensas a sofrer violência por parte de seus parceiros íntimos do que por outras pessoas, na medida em que a violência física e sexual praticada pelo parceiro se encontra em torno de 24%. Recentemente, a OMS (WHO, 2013) observou que por volta de 30% das mulheres que se encontram em um relacionamento íntimo vivenciam violência física e sexual. No Brasil, em torno de 70% dos incidentes de violência ocorrem no lar, sendo que cerca de 40% destes são praticados pelo próprio cônjuge quando as vítimas possuem idade entre 20-29 anos; entre as mulheres com idade de 30-39 anos, o número chega a quase 50% (Waiselfisz, 2012).

28

1.2 Consequências da violência contra a mulher

A violência contra a mulher figura como um importante fator de risco para problemas de saúde das vítimas, com consequências físicas e mentais de longo prazo, mesmo depois que a situação de abuso se encerra (Krantz & Garcia-Moreno, 2005; Nayak et al., 2003). Neste sentido, além de causar consequências físicas negativas como lesões, queimaduras e ferimentos, a violência aumenta o risco de problemas de saúde como dores crônicas, doenças sexualmente transmissíveis, incapacidades físicas, uso de drogas, abuso de álcool e suicídio (Devries et al., 2011; Garcia-Moreno & Watts, 2011). Em consonância com o exposto, em estudo desenvolvido pela OMS (WHO, 2013) nos cinco continentes, foram estimadas as consequências da violência para saúde da mulher, identificando danos à saúde física e reprodutiva. Constatou-se que mulheres vítimas de violência estão mais vulneráveis a contrair HIV, ao abuso de álcool, assim como sofrer aborto e ter um filho prematuro.

29 mulheres, revelando que 72% apresentaram quadro sugestivo de depressão clínica e 78% manifestaram sintomatologia de ansiedade (Adeodato, Carvalho, Siqueira, & Souza, 2005).

Além dos efeitos já citados na saúde física e mental da mulher, acrescenta-se os efeitos secundários da violência, ou seja, seus efeitos indiretos, que seriam seus altos custos. Neste âmbito, verifica-se que as mulheres que sofrem algum tipo de abuso fazem mais que o dobro de consultas médicas, utilizando até oito vezes mais os serviços de saúde mental que aquelas que não sofrem abuso, além do aumento da taxa de hospitalização (Arias & Corso, 2005; Devries et al., 2013; Varcoe et al., 2011; Wisner, Gilmer, Saltzman, & Zink 1999). Bonomi et al. (2009) desenvolveram um estudo nos EUA com o intuito de estimar a utilização dos serviços de saúde e os custos associados com a violência sofrida pela mulher. Os autores observaram que a utilização dos serviços de saúde foi muito maior pelas mulheres que já sofreram algum tipo de violência do que aquelas que nunca foram agredidas. Assim, o abuso físico da mulher se associou a maior utilização de hospitais, cuidados primários, serviços especiais e farmácia. Em termos percentuais, os autores estimaram que mulheres vítimas de violência fizeram uso desses serviços 42% a mais que mulheres que nunca foram abusadas.

30 pesquisas mais recentes na área, serão apresentadas as principais abordagens de estudo deste fenômeno.

1.3 Principais abordagens de estudo da violência contra a mulher

As primeiras teorias psicológicas sobre o abuso sofrido pela mulher focavam, primordialmente, em supostas deficiências ou alterações psicológicas possuídas pelas mulheres como desencadeantes das situações (Gayford, 1975). Contudo, como estas questões não eram capazes de dar conta da complexidade da problemática, muitas outras perspectivas se desenvolveram com o intuito de explicar o fenômeno. Dentre as principais, se destacam a perspectiva psiquiátrica, a perspectiva evolutiva e a perspectiva feminista. As duas primeiras se concentram principalmente nos agressores, enquanto que a segunda procura trazer uma visão mais sociocultural da violência.

A perspectiva psiquiátrica atribui a violência a fatores psicológicos dos agressores, identificando baixa autoestima, sentimentos de impotência, transtorno de personalidade antissocial e a exposição à violência na infância, como características que predispõem o comportamento agressivo (Krahé, 2001). Deste ponto de vista, a violência seria uma resposta masculina a algum abuso sofrido na infância, tendo a mãe ou alguma outra mulher da família como agressora. Desta maneira, Check (1988) argumenta que a hostilidade contra a mulher possui esta especificidade que a diferencia da personalidade agressiva geral. Neste sentido, existem duas proposições principais desta perspectiva: (1) a hostilidade do homem é causada por um abuso prévio desempenhado por uma mulher; e (2) a hostilidade contra a mulher é um construto separado da personalidade agressiva geral.

31 da parceira, perda da companheira para um potencial rival ou mesmo, evitar a alocação de recursos a uma prole ilegítima (Buss & Duntley, 2011). Partindo desta visão, a agressão contra a mulher seria uma estratégia adaptativa utilizada por homens. Assim como a anterior, esta perspectiva se centra no agressor e dá pouca importância para questões de cunho sociocultural, o que veio a ser abordado com o advento da psicologia feminista.

A perspectiva feminista, por outro lado, traz uma análise mais ampla da violência contra a mulher, possuindo como foco de análise as desigualdades políticas e de gênero (Walker, 1989). Tais desigualdades podem ser descritas como a discriminação em oportunidades e responsabilidades, assim como em acesso e controle de recursos que se enraízam na noção socioculturalmente compartilhada de que a masculinidade é superior à feminilidade (Eagly et al., 2012; Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Cabe destacar que segundo esta perspectiva, a violência contra a mulher não se trata apenas de uma manifestação da desigualdade entre gêneros, mas vai além, configurando-se como instrumento de manutenção desta última, sendo utilizada então, como mecanismo de subordinação da mulher (Watts & Zimmerman, 2002).

32 homens utilizam, sobretudo em sociedades patriarcais, para controlar a mulher (Wallach et al., 2010).

Em resumo, a teorização feminista propôs o reconhecimento das fontes de poder e opressão que afetam de maneira diferenciada a vida das mulheres, ampliando a compreensão do contexto em que ocorre a violência (Dobash & Dobash, 1979; Maccoby & Jacklin, 1974). Esta perspectiva entende que as crenças e valores que permeiam a masculinidade, feminilidade, a família e a violência dentro da cultura estão intimamente relacionadas ao problema da violência contra a mulher (O'Neill, 1998).

Uma análise mais ampla deste tipo de violência é proposta por Malamuth (1984). Este autor afirma que para se compreender as causas da violência contra a mulher, faz-se necessário considerar a interação entre fatores de três ordens: culturais, que afetam membros de uma sociedade em geral; psicológicos, de cunho mais individual, que permitem o mapeamento dos indivíduos que estão mais predispostos a cometer tais atos e situacionais, que podem precipitar ou evitar a manifestação de comportamentos violentos. Em outras palavras, compreender as causas da violência praticada contra a mulher requer investigações em distintos contextos sociais, atentando-se para as normas de gênero, fatores de risco como o status social da mulher, o nível socioeconômico, além de características pessoais femininas e masculinas (e.g., Kiss, et al., 2012; Lamichhane, Puri, Tamang, & Dulal, 2011; Yount, Halim, Schuler, & Head, 2013).

33

1.4 Correlatos da violência contra a mulher

A violência contra a mulher se associa com alguns fatores sociodemográficos. Dentre os principais, pode-se citar a idade do agressor e da vítima, classe socioeconômica, etnia e nível de escolaridade (Chen & Ullman, 2010; VanderEnde, Yount, Dynes, & Sibley, 2012). Com isso, o risco de sofrer violência é maior entre mulheres jovens, com educação primária e que pertencem a uma família pobre (Sambisa, Angeles, Lance, Naved, & Thornton, 2011). No Brasil, os fatores de risco são, principalmente, a classe social e a cor, especificamente, mulheres que são de uma classe econômica menos favorecida e de raça negra estão mais propensas a sofrer com a violência (Lucena, Silva, Silva, & Bezerra, 2012).

Um levantamento sobre os fatores sociodemográficos associados à violência contra a mulher foi desenvolvido por Yodanis (2004). Este autor utilizou uma amostra de 27 países da Europa e América do Norte, combinando estatísticas obtidas pelas Nações Unidas e Levantamento Internacional de Vítimas de Crime. Os resultados foram semelhantes ao que já vem sendo apontado na literatura, demonstrando que o nível ocupacional e educacional das mulheres está relacionado à violência sofrida, de modo que a violência é maior nos países onde o status ocupacional e educacional da mulher é baixo.

Quanto a violência praticada pelo parceiro íntimo, Abramsky et al. (2011) observaram que os principais fatores de risco são o uso de álcool, atitudes de aceitação da violência contra mulher, experiência de abuso na infância, baixo nível de escolaridade, assim como um casamento tradicional. Estes dados indicam que mulheres cujos parceiros fazem uso de álcool e possuem atitudes positivas em relação à violência possuem maior probabilidade de ser agredidas, assim como aquelas que possuem um casamento tradicional e baixo nível de escolaridade.

34 1996). Contudo, em alguns casos, este pode se apresentar como um fator de risco, pois quando a mulher se encontra trabalhando e o seu cônjuge não, a independência da mulher pode se configurar como uma situação de risco gerada pela desigualdade entre os parceiros (Jewkes, Penn-Kekana, & Levin, 2002). Na verdade, não importa o sentido desta desigualdade financeira, seja a favor da mulher ou não, ela pode levar a maiores níveis de violência pelo companheiro (Jewkes, 2002).

Em situações nas quais os homens possuem baixo poder econômico, a violência praticada contra a mulher torna-se uma norma social, onde o homem se utiliza do abuso como uma forma de controle por não poder apoiá-la economicamente (Jewkes, 2002). Neste contexto, a violência não se trata apenas de um meio de domínio, mas também se assenta na vulnerabilidade masculina decorrentes de expectativas sociais da masculinidade, como manter economicamente o lar, que não são atingíveis por conta da pobreza (Burgois, 1996). Neste âmbito, a expressão de poder, negada pelo baixo status econômico, é realizada por meio da violência.

35 Neste sentido, observa-se que analisar a violência contra a mulher requer uma concepção desta como instrumento de poder, decorrente das desigualdades de gênero, classe social, raça/etnia, geração, características do relacionamento e atitudes. Com isso, investigações centradas unicamente nas vítimas ou agressores não bastam, uma vez que estão implicados fatores relativos ao modo como a sociedade em geral se posiciona em relação ao fenômeno. Assim, pesquisadores têm se interessado por conhecer também as atitudes frente a este tipo de violência, pois o modo como as pessoas percebem tais atos terá implicações sobre a maneira como irão se posicionar frente aos mesmos (Nayak et al., 2003; Wallach et al., 2010). Deste modo, a seguir serão tratadas as atitudes frente à violência contra a mulher, destacando os principais estudos na área. Contudo, com o intuito de fornecer uma melhor compreensão do que venham a ser atitudes, será apresentada brevemente, de início, a definição de atitudes para em seguida, se destacará propriamente as atitudes frente à violência contra a mulher.

1.5 Atitudes

As atitudes se configuram como um dos construtos mais antigos e estudados em Psicologia Social, chegando ao ponto desta disciplina ser considerada como o estudo científico das atitudes (Thomas & Znaniecki, 1918). Dada sua relevância, na primeira edição do Handbook of Social Psychology, Allport (1935) apontou o conceito de atitudes como o mais distintivo e indispensável para a Psicologia Social contemporânea. De fato, as atitudes continuam sendo o foco da teoria e da pesquisa em ciências do comportamento, como evidenciado por busca realizada no IndexPsi com o marcador “atitudes” revelando 4551

36 De maneira pioneira, Allport (1935) conceituou atitudes como um estado mental de prontidão que se organiza por meio da experiência e exerce uma influência dinâmica e direta na resposta individual a objetos e situações relacionadas. Desde esta conceituação, outras definições foram cunhadas focando, principalmente, no papel das atitudes como uma predisposição avaliativa. Por exemplo, Eagly e Chaiken (1993) definem as atitudes como uma tendência psicológica que se expressa por uma avaliação particular de uma entidade ou objeto por meio de uma medida de favor ou desfavor.

Por sua vez, Fazio (1995) enfatiza, além do componente avaliativo, aspectos cognitivos na definição das atitudes, na medida em que a define como uma associação na memória entre um objeto dado e uma avaliação sumária do mesmo, de modo que a presença de um objeto atitudinal automaticamente ativaria uma avaliação presente na memória. Outros autores, a exemplo de Smith, Bruner e White (1956), Triandis (1971) e Thurstone (1931) consideram acrescem um componente afetivo em suas definições, considerando um sentimento positivo ou negativo em direção a um objeto, o que predispõe as condutas direcionadas a este último.

37 2011), dentre outros. O interesse pelas atitudes também se estende à violência contra a mulher, o que será explorado no tópico seguinte.

1.6 Atitudes frente à violência contra a mulher

Diversos trabalhos sobre a violência contra a mulher têm dado ênfase às atitudes (e.g., Gracia, García, & Lila, 2014; Hald, Malamuth, & Yuen, 2010; Speizer, 2010). Este enfoque pode ser explicado em função do papel deste construto como importante preditor do comportamento (Fazio & Olson, 2014). Com isso, as atitudes desempenham uma função importante na formação do ambiente social em que as vítimas se inserem, podendo contribuir tanto para o perdão quanto perpetuar os atos violentos ou, ainda, para reduzir os níveis de violência contra as mulheres (Gracia & Herrero, 2007).

A propósito, crenças e atitudes tolerantes à violência praticada contra a mulher constituem-se como um de seus mais importantes fatores de risco (Ferrer-Perez & Bosch-Fiol, 2011). Por exemplo, um ambiente social que, de certa forma, aceita ou suporta os atos de violência contra a mulher contribui, em alguma medida, para criar um clima de tolerância, o que pode implicar na reincidência dos comportamentos de abuso, contribuindo para que a mulher não denuncie a agressão sofrida (Fagan, 1990; Gracia, 2004; Gracia & Herrero, 2006). Tais atitudes envolvem respostas afetivas positivas frente a atos de violência e agressão, cognições avaliativas suportando estes atos e predisposições comportamentais ou atrações em direção a tais atos agressivos (Hald et al., 2010).

De maneira geral, existem três implicações principais subjacentes às atitudes elencadas, a saber: 1) As atitudes possuem um papel fundamental e uma relação causal com a ocorrência da violência. Especificamente, há uma relação consistente entre a adesão ao sexismo, patriarcado, atitudes de hostilidade contra a mulher e a violência (Heise, 1998;

38 agressão, reportar à polícia e reações psicológicas e emocionais) depende de suas atitudes e das atitudes das pessoas ao seu redor quanto à violência (Flood & Pease, 2009) e; 3) As atitudes possuem uma relação com as respostas formais e informais adotadas pela família, profissionais, amigos e da sociedade como um todo em relação à violência contra a mulher (Ferrer-Perez & Bosch-Fiol, 2011). Neste sentido, atitudes de aceitação colaborariam tanto para encorajar a agressão contra a mulher, quanto para justificá-la.

Assim, as atitudes frente à violência contra a mulher produzem implicações na experiência da violência tanto a nível individual quanto societal (Ercan, 2009). No que se refere ao primeiro nível, pode-se afirmar que existe uma relação preditiva entre as atitudes do agressor e a violência que ele praticada. De fato, a literatura tem reportado uma relação entre as atitudes e a prática da violência contra a mulher (Wallach, Weingram, & Avitan, 2010; Yount, Halim, Hynes, & Hillman, 2011; Zhu & Dalal, 2010). A nível societal, a justificação, normalização e aceitação do abuso impedem as vítimas, familiares e a comunidade de procurar ajuda e fazer denúncia da violência sofrida.

Lottes (1991) descreve algumas das justificativas mais comuns para a violência sexual que podem se estender à violência como um todo. As principais seriam: as mulheres gostam de ser violentadas; as mesmas são as responsáveis por se prevenir contra a violência; a violência sexual ocorre apenas com certos tipos de mulher; a mulher se torna menos atraente após sofrer violência sexual; as mulheres, com frequência, denunciam falsamente ter sofrido violência sexual; e a violência se justifica em alguns casos.

39

marido” como as mais comuns. Deste modo, observa-se que as atitudes de aceitação se expressam por meio de justificativas da violência que transferem a responsabilidade à vítima ou mesmo que esta mereceu ter sido agredida.

A influência das atitudes é ainda mais evidente quando se trata da violência praticada por parceiro íntimo, pois envolve normas partilhadas sobre o que é ou não aceitável dentro de uma relação conjugal, uma vez que em muitas sociedades o uso de força pelo marido para controlar a esposa é aceitável (Wallach, Weingram, & Avitan, 2009). Neste ponto, representações estereotipadas da violência contra a mulher inibem o reconhecimento da própria vítima do que deva ser considerado como tal. Esta é uma das principais razões para que as mulheres não relatem incidentes de abuso, pois muitas vezes o abuso sofrido não é praticado por um estranho, não envolve ferimentos e não foi realizado com o uso de arma, mas pelo próprio parceiro na “segurança” do lar (Flood & Pease, 2009). As mulheres podem

não perceber os atos como criminosos, ao passo que eles ocorrem na forma de privação de liberdade, ameaça à integridade física, dentre outras implicações psicológicas.

40 Nesta conjuntura, contata-se que a violência praticada pelo parceiro íntimo ainda é bastante aceita, principalmente em função da dificuldade em identificá-la. Ao tentar explicar as atitudes de amparo à violência, tem-se discutido que estas são um reflexo das normas de gênero e das relações de poder instauradas na sociedade como herança do modelo patriarcal, onde há a supremacia do masculino em detrimento do feminino (Gondolf, 2011; Johnson, 2011). No entanto, por se tratar de um tema complexo, não pode ser reduzido a um único fator explicativo. Deste modo, semelhante ao que foi tecido anteriormente em relação à violência em si, a seguir serão apresentados estudos diversos visando compreender as atitudes, o que pode auxiliar para um entendimento mais apurado das mesmas.

1.6.1 Correlatos das atitudes frente à violência contra a mulher

Em função do papel que as atitudes representam para a ocorrência dos atos de abuso contra a mulher, em Psicologia Social, estudos têm sido cunhados com o intuito de compreendê-las. Em linhas gerais, os fatores que se associam às atitudes são semelhantes aos que se associam à própria violência. Deste modo, tais atitudes demonstram estar atreladas principalmente a questões demográficas, aos papeis de gênero, ideologia tradicional, conservadorismo e variáveis pessoais.

41 autores, as atitudes positivas frente ao fenômeno são maiores entre os países de nível socioeconômico baixo e onde a poligamia é algo aceitável.

A despeito destes achados, a maioria dos estudos, considerando contextos culturais diversos tem observado resultados distintos, isto é, a manifestação de atitudes de aceitação à violência tem sido reportada em maior medida entre os homens (Kalof & Wade, 1995; Markowitz, 2001; Wallach et al., 2010). Por exemplo, em um estudo realizado com uma amostra de 1207 graduandos de quatro países (EUA, Japão, Kwait e Índia) verificou que os homens se mostraram mais favoráveis à violência contra a mulher (Nayak et al., 2003).

A ausência de consenso entre estes dados sinaliza a necessidade de se ter em conta fatores de ordem cultural e ideológica para se compreender tais atitudes. De fato, em culturas onde é esperada certa agressividade do homem, como parece ser o caso de muitos países africanos, alguns atos de abuso praticados contra a mulher podem ser vistos como normativos, já que são socialmente legitimados (Tavrow, Withers, Obbuuyi, Omollo, & Wu, 2013). Deste modo, se uma mulher é socializada em um contexto onde certos atos de violência são aceitáveis, é provável que esta possua atitudes favoráveis frente à violência contra a mulher.

Em um estudo pioneiro, Burt (1980) explorou os “mitos de estupro”, definidos como crenças preconceituosas sobre o estupro, suas vítimas e agressores (Payne et al., 1999). Tais crenças geralmente se instrumentalizam por meio de crenças que culpam as vítimas pela violência sexual sofrida. Esta autora descobriu que os estereótipos de gênero, o conservadorismo sexual e a aceitação da violência interpessoal se mostraram como preditores

42 Atributos das próprias vítimas também exercem influência nas atitudes citadas. Com o intuito de verificar como as características da mulher influenciam as atitudes em relação à violência sexual, Whatley (1996) efetuou uma metanálise avaliando cinco atributos principais: atratividade física, proximidade com o agressor, caráter e tipo de vestimenta. A autora observou que o caráter da vítima e o modo como ela está vestida estão fortemente correlacionadas com a culpabilização desta em casos de violência sexual. Assim, mulheres

que são percebidas como “moralmente incorretas” ou promíscuas e que se vestem de modo

provocante tendem a ser culpadas pela violência. No entanto, a aparência física contra a mulher e a proximidade com o agressor não mostraram efeito significativo.

A atratividade física da vítima e sua influência nas atitudes é um ponto que ainda permanece controverso. Enquanto achados prévios apontam que as vítimas menos atraentes são culpabilizadas em maior medida (Deitz, Littman, & Bentley, 1984), o que se assenta na crença de que se elas não são atraentes, foram violentadas porque se insinuaram para o agressor. Estudos recentes demonstram que mulheres mais atraentes é que tendem a ser responsabilizadas pela violência sofrida (Davies, Austen, & Rogers, 2011; Wakeling & Long, 2003). Este dado seria explicado pelo fato de que mulheres bonitas estão mais predispostas a serem associadas a objetos e despersonalizadas (Gordon, 2008) e assim, tornam-se alvos de hostilidade (Forbes, Collinsworth, Jobe, Braun, & Wise 2007). Entretanto, este é um fator que ainda demanda maior número de estudos para ser melhor esclarecido o seu papel na explicação das atitudes.

43 Vítimas que faziam uso de álcool também foram responsabilizadas em maior intensidade que as que não possuem este histórico.

No entanto, não são apenas os atributos pessoais das vítimas que influenciam as atitudes, mas também as características pessoais dos próprios indivíduos. Neste sentido, merece destaque a predisposição à agressão como implicada nas atitudes, uma vez que pessoas agressivas se mostram mais favoráveis à violência contra a mulher (Anderson, Benjamin Junior, Wood, & Bonacci, 2006). Para esclarecer esta afirmativa, Sierra, Santos-Iglesias, Gutiérrez-Quintanilla, Bermúdez, e Buela-Casal (2010) buscaram avaliar como a personalidade agressiva influencia as atitudes de suporte à violência sexual. Os autores observaram que a personalidade agressiva, principalmente os traços hostilidade e agressão verbal, demonstrou um poder preditivo das atitudes.

Além das variáveis já citadas, fatores demográficos, também merecem atenção. Os recursos econômicos, classe social, acesso aos meios de comunicação e educação são variáveis que se associam às atitudes (Uthman et al., 2009; Zhu & Dalal, 2010). Neste sentido, quanto mais recursos econômicos, acesso aos meios de comunicação e maior classe social e nível educacional, menor a aceitação da violência contra a mulher. A idade também pode ser uma variável importante neste processo, visto que quanto maior a idade, maior a aceitação da violência contra a mulher (Gracia & Tomás, 2014).

44 das atitudes depende da acurácia dos instrumentos utilizados. Neste sentido, a seguir pretende-se apresentar as principais medidas empregadas na avaliação das atitudes em questão.

1.6.2 Mensuração das atitudes frente à violência contra a mulher

Assim como a maioria dos construtos psicológicos, as atitudes não são passíveis de observação direta. Como resultado, foram desenvolvidas diversas técnicas para acessar as atitudes de maneira efetiva. A grande maioria das técnicas utilizadas para a mensuração de atitudes se pautam em medidas explícitas, baseadas em autorrelato, como indicadores diretos deste construto (Maio & Haddock, 2010; Bohner & Dickel, 2011). Mensurar as atitudes é de suma importância para o estudo de suas causas, de como ocorre seu processo de mudança, bem como para o entendimento de seu impacto na cognição e no comportamento.

No campo de estudo da violência contra a mulher, algumas medidas foram desenvolvidas visando acessar as atitudes relacionadas, principalmente escalas que enfocam a violência física e sexual, uma vez que estas são as mais prevalentes. Neste âmbito, medidas pioneiras objetivando avaliar as atitudes frente à violência sexual enfocavam os mitos de estupro. Burt (1980) desenvolveu um dos primeiros instrumentos com o intuito de mensurar atitudes frente à violência sexual sofrida por mulheres, a Escala de Aceitação dos Mitos de Estupro (Rape Myth Acceptance Scale - RMAS), que serviu de base para a criação de instrumentos posteriores na área. Este instrumento conta com 19 itens que visam mensurar o modo como as pessoas percebem a violência sexual contra mulheres. A escala é unifatorial, com um índice de confiabilidade de 0,87. Este instrumento vem sendo amplamente utilizado para a mensuração dos mitos de estupro (Ahn et al., 2013; Suarez & Gadalla, 2010; Yeater, Treat, Viken, & McFall, 2010).

45 Mitos de Estupro Illinois (Illinois Rape Myth Acceptance – IRMA - Scale), com o intuito de oferecer uma medida que pudesse representar o conteúdo e a estrutura dos mitos de estupro por meio de 45 itens que avaliam a culpabilização da vítima, a intencionalidade do agressor, bem como aspectos relativos a veracidade do estupro, apresentando correlação teste-reteste de 0,90 (r de Pearson). Este instrumento foi adaptado ao contexto brasileiro por Scarpati (2013), encontrando uma estrutura de 34 itens, agrupados em quatro fatores: responsabilização da mulher; minimização da gravidade do ato de estupro; desculpa feminina

– traz a ideia de que a mulher gostaria de se relacionar sexualmente com o agressor, mas não é capaz de assumir seu desejo e usa o estupro como desculpa, e; instinto masculino, que aponta para a falta de controle da sexualidade pelos homens. A consistência interna de cada fator variou entre 0,63 e 0,74 (alfa de Cronbach).

Também são encontradas na literatura outras escalas que visam acessar as atitudes frente à violência sexual, como a Escala de Suporte atribuído ao estupro (Rape-Supportive Attribution Scale - RSAS) (Langhinrichsen-Rohling & Monson, 1998) e a Escala de Atitudes frente às vítimas de estupro (Attitudes Toward Rape Victims Scale – ARVS) (Ward, 1988). Esta última, apesar de não se referir à violência propriamente dita, mas sim às vítimas de agressão sexual, tem auxiliado no desenvolvimento de instrumentos para mensurar atitudes frente à violência contra vítimas femininas, uma vez que estes construtos encontram-se relacionados (Ward, 1988; Lee & Cheung, 1991).

46 elevadas em ambas as escalas revelam legitimação da violência nas relações amorosas. Entretanto, tratam-se de medidas muito extensas que, por assim serem, podem resultar em uma série de problemas no que concerne à sua aplicabilidade, como a fadiga dos participantes, ou podem ser inadequadas em situações nas quais o pesquisador dispõe de pouco tempo para a aplicação dos questionários.

No contexto brasileiro, em geral as escalas utilizadas se propõem a avaliar as crenças acerca da violência contra a mulher, como a Escala de Crenças sobre Violência Conjugal (ECVC) (Machado, Gonçalves, & Matos, 2006), que avalia a legitimação da violência por meio da banalização, pela conduta da mulher, por atribuição de causas externas e pela preservação da privacidade familiar. No entanto, esta trata-se de uma medida comercializada, o que dificulta o seu uso para fins de pesquisa.

Como pode ser observado a partir da apresentação dos instrumentos, verifica-se a existência de inúmeras medidas voltadas para a avaliação das atitudes em relação à violência contra a mulher no contexto internacional. Entretanto, no que concerne ao contexto brasileiro, são escassos os instrumentos utilizados para tal, o que exige a adaptação de instrumentos para a realidade em questão, que possa servir a fins de pesquisa. Duas medidas que podem servir para este objetivo foram construídas por Nayak et al. (2003). Estas serão nomeadas na presente dissertação como Escala de Atitudes frente à Violência Conjugal contra a Mulher e Escala de Atitudes frente à Violência Sexual contra a Mulher. As mesmas possuem as vantagens de se tratarem de medidas breves de avaliação do construto em discussão e por possuir indicadores psicométricos adequados, sendo melhor explanada no tópico a seguir.

1.6.2.1 Escala de Atitudes frente à Violência contra a Mulher

47 violência física quanto à violência sexual. Os instrumentos baseiam-se em medidas prévias; no entanto, possuem a vantagem de serem medidas breves, contando com 5 e 10 itens.

Como ressaltado, os instrumentos objetivam a avaliação das atitudes frente à violência física e da violência sexual. Enquanto a medida voltada para a avaliação da violência sexual possui 10 itens (e.g., Mulheres que são fisicamente atraentes são prováveis de serem estupradas), a responsável por avaliar a violência física é composta por cinco itens (e.g., Algumas mulheres merecem apanhar). No que concerne à avaliação das atitudes, quanto maior a pontuação na escala, maior o endosso da culpabilização da vítima. Quanto à consistência interna das escalas, a primeira possui um alfa de 0,72, ao passo que a segunda apresenta um alfa de 0,77.

Mesmo os instrumentos não avaliando as atitudes em relação à dimensão psicológica da violência, acredita-se que estas possam fornecer indicadores das atitudes em relação à violência como um todo, uma vez que as dimensões da violência encontram-se interrelacionadas. Ademais, observa-se que as escalas possuem atributos que torna adequado o seu uso para fins de pesquisa, como é o caso dos já citados indicadores psicométricos aceitáveis e sua brevidade. Este último aspecto a torna vantajosa em relação às demais escalas apresentadas e justifica o seu uso no presente estudo.

50 Historicamente, as pessoas não têm reconhecido os outros como plenamente

humanos, de modo que, em muitas sociedades, “humanos” são aqueles do grupo de pertença,

enquanto que os membros de grupos diferentes, percebidos como inferiores, são desprovidos desta humanidade e, por conseguinte, associados a animais (Lévi-Strauss, 1952). São muitos os exemplos que podem ser apresentados. Todavia, talvez os mais comentados sejam a escravidão dos negros nos Estados Unidos, a aniquilação de povos indígenas por colonos europeus na América, e o genocídio de judeus durante o Holocausto. Em cada um destes fatos, estes grupos foram sistematicamente desprovidos de sua humanidade por meio de ideologias que os compararam explicitamente a animais inferiores. Os negros foram comparados a

“macacos bárbaros”, os povos indígenas como “bestas selvagens” e os judeus como “ratos

parasitas” (Jahoda, 1999, Smith, 2010).

No entanto, este fenômeno não é algo que ficou no passado da humanidade, mas uma leitura causal da literatura contemporânea revela que a associação de pessoas com animais e, por conseguinte, não humanas, ainda permanece (Goff, Williams, Eberhardt, & Jackson, 2009). Com isso, na prática, a humanidade não é universalmente e categoricamente atribuída a todos, mas é dada de forma desigual entre os indivíduos e grupos (Haslam, Bastian, Laham, & Loughnan, 2011). O trecho destaca a seguir noticiado recentemente, evidencia, de maneira clara, uma das manifestações de tal associação.

51 A situação apresentada acima retrata um fenômeno bastante conhecido e familiar, assim como a crueldade e o sofrimento que o acompanha, trata-se da negação da humanidade plena para os outros, o que é observado, principalmente, quando se trata das minorias sociais (e.g., mulheres e negros) (Smith, 2010). Trata-se da desumanização, que tem acompanhado a história humana até os dias atuais. Contudo, apesar de ser um fenômeno comum, considerando as diversas abordagens teóricas que procuram estudá-lo, como a Teoria da infra-humanização (Leyens et al., 2000) e Modelo dual da desumanização (Haslam, 2006), o seu conceito não é tão claro.

De fato, ainda pouco se sabe a respeito das origens deste fenômeno e dos mecanismos potenciais pelos quais se reduz uma pessoa ou um grupo à desumanização (Costello & Hodson, 2009). Todavia, de modo geral, pode-se considerar que a desumanização seria o processo pelo qual há a percepção de uma pessoa ou um grupo como desprovidos de atributos humanos (Haslam & Loughnan, 2014). Trata-se de um fenômeno multidimensional, relacionando-se às relações interpessoais, assim como aos contextos intergrupais e possui dimensões sociocognitiva, social, cognitiva e motivacional, podendo ocorrer em situações de conflito e frequentemente utilizado para explicar atos de violência (Jahoda, 1999).

Em função do papel desempenhado pela desumanização na perpetração da agressão e violência, os primeiros estudos sistemáticos no âmbito da psicologia social foram realizados no contexto de violência massiva, a exemplo de Kelman (1976) e Staub (1989). Para Kelman (1976), o contexto psicológico no qual os atos massivos de violência ocorrem é dotado de mecanismos que justificam os atos violentos, que seriam três processos principais: (1) processos de autorização, no qual o indivíduo é absorvido de fazer escolhas morais pessoais; (2) rotinização, que organizam as ações de modo a não haver oportunidades para levantar questões morais e tomar decisões morais; e por fim (3) desumanização, que se configura como

52 desumanização acarretaria a dificuldade em ter compaixão por aqueles que são destituídos de sua identidade e comunidade (Kelman, 1976).

Também Bandura (1999) procura explicar os comportamentos agressivos por meio da desumanização, ao apontar que este processo retira do agressor a sua auto-sanção moral. O autor ressalta que a agressão depende do modo como o autor percebe a sua vítima, em geral, esta última passa a ser percebida como não-humana, pois, é difícil maltratar pessoas humanizadas sem arriscar a auto-condenação. Uma vez desumanizadas, as vítimas são percebidas como destituídas de sentimentos, esperanças, preocupações, mas sim como objetos, percebidos como insensíveis a maus-tratos (Bandura, Underwood, & Fromson, 1975). De maneira geral, estas duas perspectivas apontam para a desumanização como um mecanismo que subjaz a agressão e violência, uma vez que este faz com que uma vítima seja percebida como menos moralmente digna e, com isso não permite que haja um senso de empatia que poderia resultar em uma autocondenação do agressor (Bandura, 1999; Kelman, 1976). Por outro lado, perspectivas diferentes focam as relações intergrupais para a compreensão do processo pelo qual um indivíduo é destituído de sua humanidade (Haslam & Loughnan, 2014).

53 como possuindo valores diferentes do grupo interno, percebe-se a falta de humanidade compartilhada.

Os trabalhos elencados foram notáveis por desempenharem uma ligação entre o processo de desumanização com a violência, a agressão e a exclusão moral e mal organizado. Contudo, estes trabalhos apresentaram a desumanização como um fenômeno único, monolítico, e a retrataram como relevante em situações extremas de guerra e genocídio, desconsiderando formas mais cotidianas de imoralidade (Haslam, Bastian, Laham, & Loughnan, 2012). Recentemente, pensando na desumanização como um processo que pode ocorrer na vida cotidiana, mesmo havendo a ausência de conflitos ou agressão intensa, foram desenvolvidos modelos mais recentes para a sua compreensão, como as já citadas teoria da infra-humanização (Leyens et al., 2000) e o modelo dual da desumanização (Haslam, 2006; Haslam, Loughnan, Reynolds, & Wilson, 2007).

54

2.1 Infra-humanização

De modo geral, existe uma tendência para fixar a uma determinada categoria social uma essência, o que é utilizado para determinar a sua identidade, explicar suas propriedades observáveis, tornar os membros desta categoria parecidos, e permitir que outros façam inferências sobre eles (Haslam, Bastian, Bain, & Kashima, 2006). Em geral, as pessoas tendem a favorecer o seu grupo, em detrimento de grupos diferentes e com frequência, as pessoas endossam características essencialistas ao atribuir ao grupo de pertença uma essência

humana total em contraste com membros de grupos diferentes, percebidos como “menos

humanos” (Haslam, Bain, Douge, Lee, & Bastian, 2005).

Para melhor compreensão deste fenômeno, Leyens et al. (2000) propuseram que um resultado desta tendência de atribuir essências para grupos sociais é uma avaliação diferenciada da natureza humana dos grupos. Estes autores argumentaram que a natureza humana é considerada subjacente à essência do grupo interno. Consequentemente, quando pessoas acreditam que as diferenças entre o grupo de pertença e grupos externos são explicáveis por essências diferentes, a humanidade percebida do grupo externo torna-se questionável (Paladino et al., 2002). Esta forma de etnocentrismo pode ser um fenômeno geral, que fundamentou o desenvolvimento de uma nova perspectiva, que, diferentemente, da desumanização, é um mecanismo que ocorre de maneira implícita (Leyens, Rodriguez-Torres, Rodriguez-Perez, Gaunt, & Paladino, 2001).