Um Estudo Sobre as Possíveis Interações entre o

Chronic Mild Stress

e o Desempenho Operante

Ana Carmen de Freitas Oliveira Dolabela

PUC/SP

São Paulo

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental:

Análise do Comportamento

Um Estudo Sobre as Possíveis Interações entre o

Chronic Mild Stress e o Desempenho Operante

Ana Carmen de Freitas Oliveira Dolabela

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, sob a orientação da Profa. Dra. Tereza Maria de Azevedo Pires Sério. Trabalho parcialmente financiado pela CAPES.

PUC/SP

São Paulo

Banca Examinadora

__________________________________________

Profa. Dra. Teresa Araujo Silva – USP

__________________________________________

Profa. Dra. Maria Amália Pie Abib Andery – PUC SP

__________________________________________

parcial desta dissertação por processos fotocopiadores ou eletrônicos.

Autora: Ana Carmen de Freitas Oliveira Dolabela.

Orientadora: Dra. Tereza Maria Pires Sério.

Linha de pesquisa: Processos Básicos da Análise do Comportamento.

Núcleo: Modelos experimentais de problemas comportamentais.

RESUMO

Chronic Mild Stress é um modelo animal experimental de anedonia induzida através da exposição de ratos a estressores moderados por um longo período de tempo. Este modelo foi proposto, em 1987, Willner, Towell, Sampson, Sophokleus e Muscat . O objetivo do presente estudo foi verificar se a exposição de ratos a sessões operantes de esquema concorrente FR água – FR sacarose, de mesmo valor, durante este regime crônico de estressores moderados iria produzir alterações: a) no peso corporal dos sujeitos; b) no consumo de água e de sacarose, medido em testes semanais de consumo e de preferência de líquidos c) no número de respostas de pressão à barra emitidas nas sessões operantes comparado-se o número de respostas emitidas antes, durante e depois do regime de estressores. O delineamento foi composto de três condições experimentais: teste de consumo e de preferência de líquidos, sessões operantes de esquema concorrente e regime crônico de estressores moderados. Essas condições ocorreram de três diferentes maneiras para três grupos. Os sujeitos do grupo 1 foram expostos a seis semanas de regime de estressores. Os sujeitos do grupo 2 foram, primeiramente, expostos a sessões operantes de esquema concorrente FR água – FR sacarose e, logo em seguida, passaram pelo regime de estressores e depois, novamente, pelas sessões de esquema concorrente. No grupo 3, as sessões de esquema concorrente FR água – FR sacarose continuaram a acontecer uma vez por semana, durante o regime de estressores. Todos os sujeitos dos três grupos foram submetidos aos testes semanais de consumo e de preferência de líquidos antes, durante e depois do regime de estressores. Um sujeito controle foi submetido apenas aos testes de consumo e de preferência de líquidos, não houve exposição aos estressores nem foi submetido à sessões operantes. Cinco pontos principais foram observados nos resultados: 1) uma alteração do peso corporal presente em todos os sujeitos que foram exposto ao regime de estressores.; 2) uma redução na ingestão de sacarose e na preferência pela sacarose sobre a água ocorridas durante a exposição ao regime de estressores, medido através do teste de consumo e de preferência de líquidos; 3) os sujeitos que haviam sido submetidos às sessões operantes antes do regime de estressores voltaram a apresentar, nos teste de consumo e de preferência de líquidos, a mesma ingestão anterior à exposição aos estressores, ao contrário daqueles que não haviam sido submetidos às sessões operantes; 4) todos os sujeitos submetidos às sessões operantes responderam com maior freqüência na barra correspondente à liberação de sacarose do que na barra correspondente à água, tanto nas sessões realizadas antes do início, quanto nas realizadas após o término da exposição ao regime de estressores e 5) todos sujeitos submetidos a sessões operantes durante o regime de estressores reduziram o número de respostas na barra correspondente à sacarose durante da exposição aos estressores. Entretanto, dois destes três sujeitos retornaram aos valores anteriores antes do término da exposição aos estressores.

Chronic Mild Stress-induced anhedonia is an animal experimental model that exposes rats to a mild stressors regime for a long period of time. This model was proposed in 1987 Willner, Towell, Sampson, Sophokleus e Muscat. The purpose of the present study was to verify whether the exposure of rats to an operate procedure when a concurrent schedule with equal FR component, each one producing a different reinforcer (water or sucrose) would alter: a) the body weight; b) the water and sucrose intake, measured on weekly consumption and preference tests; c) the number of lever pressing responses on operant sessions, before, during and after the stress regime. The experimental design had three experimental conditions: total fluid intake and preference of sucrose over water tests, operant sessions of concurrent and the chronic mild stress regime. The subjects were differently exposed to these conditions. Group 1 subjects were exposed to six weeks of stress regime. Group 2 subjects were first submitted to the concurrent sessions (FR water – FR sucrose), then they were exposed to the stress regime for six weeks and finally were put back in the concurrent schedule sessions. Group 3 subjects were submitted to concurrent sessions during the stress regime. All subjects of the three groups were submitted weekly to fluid intake and sucrose preference tests before, during and after the stress regime. A control subject was submitted to the consumption and preference tests without exposure either to stress regime or the operant sessions. Results showed five major points: 1) a change of body weight for all subjects exposed to the stress regime; 2) reduction in sucrose intake and in the preference for sucrose over water during the stress regime, measured by consumption and preference tests; 3) subjects submitted to the concurrent sessions before the stress regime recovered sucrose intake and preference for sucrose in the consumption and preference tests after the stress regime; 4) subjects submitted to the operant sessions presented more responses in the sucrose correspondent lever than in the water correspondent lever before and after the stress regime; 5) subjects submitted to operant sessions during the stress regime decreased response in sucrose correspondent lever during the stress regime, however two out of these three subjects recovered to the level of responding prior to stress regime before the stress regime was terminated.

Introdução...01

Método...13

Resultados...26

Discussão...71

Os modelos animais têm sido largamente utilizados por

cientistas com o objetivo de investigar diversos aspectos do

comportamento humano. Eifert, Forsyth, Zvolensky e Lejuez (1999)

afirmam que a pesquisa básica de laboratório levou e ainda leva os

cientistas a fazerem importantes descobertas para a compreensão e

tratamento de diversos distúrbios comportamentais. Segundo Abramson e

Seligman (1977 apud Thomaz, 2001), um dos motivos pelo qual se

reproduz um comportamento no laboratório é determinar, especificar e

isolar as variáveis presentes para que se possa estudar o fenômeno ali

constante.

A depressão é um dos fenômenos que são estudados

através de modelos animais. Existem diversos modelos animais de

depressão como o isolamento social (Willner, 1984), desamparo

aprendido (Seligman, 1975) e choque incontrolável (Willner, Sampson,

Papp, Phillips, Muscat, 1990). Os modelos têm como proposta fazer

simulações com as quais se investigam aspectos da depressão,

permitindo a observação de características comportamentais

reproduzindo aspectos da situação clínica. (Willner, Muscat e Papp,

1992).

Para que esse propósito possa ser alcançado, é preciso

assegurar-se da validade do modelo. Willner (1991) afirma que a validade

medida. Contudo, existem três pontos que devem ser aplicados e

avaliados para que o modelo seja considerado válido:

1- Validade Preditiva (Predictive Validity1): refere-se à

acuracidade das previsões que podem ser feitas a partir de um modelo

em relação à condição que está sendo simulada;

2- Validade Aparente (Face Validity1): diz respeito à

similaridade entre o fenômeno encontrado no modelo e o distúrbio

encontrado em humanos;

3- Validade de Construção Teórica (Construct Validity1):

corresponde à racionalidade teórica existente por detrás do modelo.

Um modelo animal considerado válido, que atende a estes

três pontos (Willner, Muscat e Papp, 1992), foi criado há dezessete anos

pelos psicofarmacologistas Willner, Towell, Sampson, Sophokleous e

Muscat. Trata-se de um modelo animal de “anedonia induzida por

estresse ” (Willner, Towell, Sampson, Sophokleous e Muscat, 1987, p.1)

denominado Chronic Mild Stress.

O termo anedonia foi originalmente cunhado, em 1896, pelo

psicopatologista francês Théodule Ribot para caracterizar falta de prazer

(Auriacombe, Reneric e Le Moal, 1997). Segundo Willner, Sampson,

Papp, Phillips e Muscat (1990), a anedonia refere-se à diminuição da

capacidade de “sentir prazer” (p.1), ou seja, “decréscimo na sensibilidade

à recompensa” (p.1). A anedonia é considerada pelo DSM-IV um dos

principais sintomas da depressão.

Outro aspecto relevante a ser observado no modelo Chronic

Mild Stress (CMS) é a perda de peso corpóreo. Este aspecto é também

considerado pelo DSM-IV como um sintoma da depressão. De acordo

com Willner (1997) a perda de peso comumente observada em ratos varia

de 0 a 10%. Entretanto o autor destacou que pesquisas realizadas em

outros laboratórios (Forbes, Stewart, Mattheus e Reid, 1996 apud Willner,

1997) mostram que esta redução pode ser superior a 20%. Willner

acredita que esta diferença se deveu ao regime de estressores usado

nestas pesquisas que tiveram períodos mais extensos de privação de

água e ração do que ele sugere nos estudos mais recentes (Willner,

1997).

Segundo Willner, Towell, Sampson, Sophokleous e Muscat

(1987), o Chronic Mild Stress (CMS) teve como ponto de partida um

estudo de Katz de 1982, no qual ratos eram submetidos a uma variedade

estímulos que Katz considerava estressores, inclusive alguns deles eram

tidos como estressores severos. A apresentação de tais estímulos

estressores2 não era sinalizada e durava algumas semanas.

Diferentemente de animais em seu estado normal, ratos que foram

submetidos aos estressores crônicos não aumentaram a ingestão de

líquidos quando uma solução de sacarose ou de sacarina foi adicionada a

água em comparação ao que já ingeriam antes.

Outros experimentos que vieram depois (Willner, Sampson,

Papp, Phillips e Muscat, 1990) demonstraram que alterações

comportamentais similares poderiam ser produzidas utilizando-se um

regime de estresse crônico com estressores suaves. Os estímulos usados

eram todos estressores que, sozinhos, seriam considerados apenas

“moderadamente estressantes” (p. 5), tais como iluminação noturna,

inclinação da gaiola-viveiro, privação de água e de ração e inclusão de

parceiro na gaiola-viveiro.

No Chronic Mild Stress, ratos são repetidamente expostos a

vários estressores moderados por um período de tempo longo e

ininterrupto. Foi observada uma diminuição do consumo de uma solução

doce, comparando-se com o consumo apresentado antes da exposição.

Tal redução foi então interpretada pelos pesquisadores como um

decréscimo na sensibilidade à recompensa. Willner e cols. (1990)

consideraram-no um modelo animal de anedonia em que a exposição ao

conjunto de estressores modifica o organismo e, como conseqüência, a

propriedade recompensadora do líquido doce.

Willner, Muscat e Papp (1992) descreveram a versão padrão

do regime de estressores. No procedimento desta versão, ratos machos

solução fraca de sacarose que ficava disponível no viveiro por 60 minutos,

após 20 horas privados de ração e água.

Em seguida, metade dos animais era mantida como grupo

controle e a outra metade era exposta ao regime de estressores. Durante

todo este período, os ratos permaneciam em suas gaiolas e o consumo

de sacarose era medido uma vez por semana. O regime de estressores

consistia na manipulação de diferentes situações consideradas

moderadamente estressantes. As situações tinham durações que

variavam de 2 a 20 horas cada uma, num programa que durava toda a

semana e, então, era repetido sucessivamente. A exposição a este

regime de estressores era mantida por seis semanas. As situações

apresentados eram as seguintes:

• privação de água e ração: dois períodos de 20 horas;

• privação de água: um período de 16 horas;

• acesso restrito a ração: um período de duas horas;

• Iluminação contínua: dois períodos de 24 horas (a luz não se apagava

durante a noite);

• inclinação da gaiola (45 graus): dois períodos de 7 e 17 horas cada;

• agrupamento de dois ratos na mesma gaiola: um período de 17 horas;

• gaiola suja: um período de 17 horas com 100 ml de água na caixa;

• ruído branco intermitente de 85 dB: dois períodos de 3 e 5 horas;

• luz estroboscópica de baixa intensidade de 60 flashes por minuto: três

Após o período de três semanas de exposição, os ratos

reduziram seu consumo da solução de sacarose, se comparados ao

grupo controle não submetido ao regime de estressores. O decréscimo,

uma vez estabelecido, podia ser mantido, por meio da aplicação contínua

do regime de estressores, por um período de três meses ou mais.

Durante o regime de estressores, metade dos ratos recebeu

antidepressivos e metade não recebeu nenhum tipo de medicamento.

Depois de encerradas as apresentações dos estressores para os ratos

não medicados, o consumo da solução de sacarose continuou baixo por,

no mínimo, duas até treze semanas. Já os ratos que receberam

antidepressivos voltaram a consumir a solução doce na mesma

quantidade que consumiam antes da exposição ao regime de estressores,

após um período de duas a cinco semanas do uso do medicamento. Tal

variação pareceu depender do tipo de antidepressivo utilizado quando

ainda expostos aos estressores (Willner, Muscat e Papp, 1992).

Interessada no decréscimo do consumo de sacarose que é

considerado por Willner, Towell, Sampson, Sopholeus e Muscat (1987),

como uma mudança na sensibilidade à recompensa, Thomaz fez, em

2001, uma replicação do estudo de 1987. A pesquisadora pretendeu

descobrir se a exposição ao regime de estressores seria capaz de afetar o

valor reforçador dos estímulos água e sacarose em uma situação

operante. Para isto, além do teste de consumo de líquidos com a

e outra uma solução de sacarose a 2%, tal como o procedimento de

Willner (1987), Thomaz (2001) acrescentou em sua pesquisa uma

situação de esquema concorrente FR3, água – FR solução de sacarose a

8%4,

Para isto, a pesquisadora trabalhou com 4 ratos machos.

Todos foram expostos a um regime de estressores moderados,

semelhante ao descrito por Willner e cols. (1987), durante o período de

seis semanas. Os estressores utilizados foram privação de água e ração,

barulho intermitente, iluminação contínua, luz estroboscópica,

agrupamento de dois sujeitos na mesma gaiola, cheiro, apresentação de

uma garrafa vazia após privação de água, acesso restrito à ração,

presença de objeto estranho na gaiola, inclinação da gaiola e gaiola suja.

Dois sujeitos, 5 e 8, foram submetidos, semanalmente, ao

teste de consumo de líquidos antes, durante e após o regime de

estressores. Outros dois sujeitos, 6 e 7, foram submetidos aos mesmos

testes de consumo dos sujeitos 5 e 8 e, além disto, submetidos a

sessões, em caixa operante, em esquema concorrente FR água – FR

sacarose antes e depois do período de seis semanas de exposição ao

regime de estressores. Nestas sessões a resposta do sujeito de

pressionar a barra produzia os estímulos água ou solução de sacarose a

3 Razão Fixa - FR: Esquema em que a última, de um número especificado de respostas

de uma classe selecionada é seguida por uma conseqüência. (Catania, 1999)

Por exemplo no FR15, o sujeito pressiona 15 vezes uma barra e na 15a vez recebe uma gota de água ou de sacarose.

4 Segundo a autora a solução de sacarose a 8% foi utilizada porque esta concentração

8%, em um esquema concorrente FR15 – FR15. Tal procedimento foi

adotado acreditando-se que o desempenho em um esquema concorrente

FR água – FR sacarose, de igual razão, poderia produzir diferentes

freqüências de respostas em cada uma das barras. Com essa freqüência

seria viável verificar possíveis alterações no valor reforçador dos líquidos,

antes e depois da submissão ao regime de estressores.

Pode-se observar nos resultados apresentados por Thomaz

(2001), que, nos testes semanais de consumo e preferência de líquido

realizados, antes do regime de estressores, todos os sujeitos

experimentais (5, 6, 7 e 8) apresentaram preferência pela sacarose

ingerindo maior quantidade desse líquido. Nos testes realizados durante o

regime de estressores houve uma diminuição no consumo total de

líquidos e na preferência pela sacarose

Nos testes de consumo realizados após o regime de

estressores, os sujeitos 5 e 8 mantiveram baixo o consumo total de

líquidos e a não preferência pela sacarose por três semanas, quando a

pesquisa foi encerrada. Os sujeitos 6 e 7 foram, gradativamente,

aumentado o consumo da sacarose, atingindo, ao final de três semanas,

os mesmos níveis apresentados nos testes de consumo anteriores ao

regime de estressores.

O regime de estressores teve um efeito claro de redução da

preferência pela sacarose nos testes semanais de consumo e de

em esquema concorrente. Nas sessões de esquema concorrente, antes

do regime de estressores, os sujeitos 6 e 7 apresentaram um número de

respostas até quatro vezes maior na barra correspondente à liberação da

sacarose do que na barra correspondente à liberação de água. Nas

primeiras quatro sessões realizadas após a exposição aos estressores, o

sujeito 6 não apresentou maior número de respostas na barra

correspondente à liberação de sacarose. Segundo Thomaz (2001),

parece que o regime de estressores teve “o efeito de diminuir o valor

reforçador do estímulo” (p.60). Contudo, na quinta exposição à condição

operante após encerrado o regime de estressores, o sujeito 6 voltou a

apresentar um número maior de respostas na barra correspondente à

sacarose.

O desempenho do sujeito 7, nas sessões operantes

realizadas após o regime de estressores, não mostrou alteração no

número de respostas emitidas na barra correspondente à liberação da

sacarose, se comparado ao desempenho na mesma situação concorrente

nas sessões realizadas antes do regime de estressores. Diferentemente

do sujeito 6, parece que, para o 7, o fim do regime e a primeira sessão de

exposição ao esquema concorrente FR – FR foram suficientes para

manter a preferência pela solução de sacarose nos mesmos níveis

apresentados antes do regime de estressores.

Pode-se concluir que a exposição dos sujeitos 6 e 7 a uma

estressores, alterou o efeito comumente produzido pelos estressores,

restabelecendo o consumo total de líquidos e o maior número de

respostas emitidas na barra correspondente à liberação da sacarose,

como eram antes da exposição aos estressores.

Willner e cols. (1992) produziram este restabelecimento de

ingestão da sacarose em seus sujeitos após duas a cinco semanas de

aplicação de drogas antidepressivas. Thomaz (2001) concluiu que a

exposição ao esquema concorrente FR água – FR sacarose também foi

capaz de interferir nos testes de consumo de líquidos. Os sujeitos

submetidos às sessões operante restabeleceram a preferência pela

solução de sacarose, medida pela maior ingestão da sacarose do que de

água, no mesmo espaço de tempo ou em espaço ainda menor do que

Willner e cols. (1992) fizeram.

Com interesse nas possíveis interações entre o Chronic Mild

Stress e o desempenho operante, a presente pesquisa destacou a

seguinte, entre as diversas conclusões que Thomaz (2001) apresenta em

seu trabalho:

“Um outro estudo no qual houvesse uma exposição

contínua de sujeitos a uma situação operante durante a

submissão aos estressores, poderia produzir resultados mais

claros sobre o efeito da submissão ao Chronic Mild Stress

sobre o consumo de água e de água com sacarose nos testes

de consumo de líquido” (p. 65).

Seguindo o que foi sugerido e dando continuidade ao

trabalho de Thomaz (2001), pretendeu-se com este estudo verificar se a

exposição dos sujeitos às sessões operantes de esquema concorrente FR

água – FR sacarose, de mesmo valor, durante o regime de estressores irá

produzir alterações:

1- no número de respostas de pressão à barra emitidas

durante e após o término do regime de estressores comparado ao número

de respostas emitidas nas sessões ocorridas antes do início do regime de

estressores.

2- no consumo de água e de sacarose, nos testes

semanais de consumo e de preferência de líquidos;

3- no peso corporal dos sujeitos.

Para isto, optou-se por um estudo com um delineamento

experimental composto por três condições experimentais: teste de

consumo e de preferência de líquidos, sessões operantes de esquema

concorrente e regime de estressores. Essas condições ocorreram de

diferentes maneiras para os sujeitos: os sujeitos do grupo 1 foram

expostos a seis semanas de regime de estressores; os sujeitos do grupo

2 foram, primeiramente, expostos à sessões operantes de esquema

concorrente FR água – FR sacarose, logo em seguida passaram pelo

concorrente. No grupo 3, as sessões de esquema concorrente FR água –

FR sacarose continuaram a acontecer uma vez por semana, durante o

regime de estressores, permitindo observar as possíveis interações entre

o regime de estressores crônicos e uma atividade operante. Os sujeitos

dos três grupos foram submetidos aos testes semanais de consumo e de

preferência de líquidos antes, durante e depois do regime de estressores.

O sujeito controle foi submetido aos testes de consumo semanais, mas

não foi exposto ao regime de estressores, nem submetido às sessões

MÉTODO

Sujeitos

Foram utilizados neste trabalho oito sujeitos experimentais,

ratos da raça Mc Cowley, provenientes do Laboratório de Psicologia

Experimental da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Os

sujeitos eram experimentalmente ingênuos e tinham, aproximadamente,

três meses de vida. Durante todo o estudo, os sujeitos experimentais

foram mantidos sob um regime de restrição de água a fim de manter o

peso a aproximadamente 85% do peso ad lib.

Este sujeitos foram selecionados dentre quatorze ratos

tendo como critério o desempenho de cada um deles em esquema

concorrente FR água – FR sacarose para respostas de pressão à barra.

Foram escolhidos os sujeitos que apresentaram maior freqüência de

respostas na barra correspondente à liberação da sacarose.

Equipamento

Balança

Equipamento digital da marca FILIZOLA, com capacidade

Viveiro

Gaiolas individuais de alumínio com dimensões de 20 cm x

25 cm x 21 cm. Estas permaneceram em uma sala do Laboratório de

Psicologia Experimental da PUC/SP medindo 0,90 m x 4,25 m, de forma a

facilitar a manipulação das alterações ambientais que compõem o

procedimento de apresentação dos estímulos descrita em detalhes na

página 21. A iluminação da sala seguiu um ciclo de 12 horas, ou seja, a

cada 24 horas a sala permaneceu iluminada por 12 horas seguidas e sem

iluminação por outras 12 horas. Um exaustor localizado no alto na parede

lateral esquerda da sala ficou sempre ligado. Um aquecedor de ar foi

colocado no solo a uma distância de 3 metros da estante onde ficaram as

gaiolas. Este equipamento foi utilizado para manter a temperatura em

aproximadamente 22 graus centígrados e foi ligado sempre que

necessário.

Caixas Experimentais

Duas caixas de condicionamento operante Med Associates,

modelo Env-008. Estas foram colocadas dentro de uma caixa com

isolamento acústico com as seguintes dimensões: 47 cm x 67 cm x 47 cm.

As caixas podiam ser equipadas com uma barra de pressão

e um bebedouro ou duas barras e dois bebedouros. Quando equipada

com um bebedouro e uma barra, o bebedouro era colocado no centro de

grade do chão. Ao lado deste bebedouro, era colocada uma barra de

pressão a uma altura de 8 cm da grade do chão. Quando equipadas com

dois bebedouros e duas barras, um conjunto bebedouro - barra ficava na

parede lateral esquerda e outro na direita, posicionados frente a frente,

como descrito acima.

A apresentação dos estímulos e o registro do desempenho

dos sujeitos foram controlados pelo software Shedule Manager para

Windows, produzidos pela Med Associates, versão 2.0, em um

computador IBM 486.

Estímulos estressores

Luz estroboscópica com regulador de velocidade de flashes,

aparelho de CD com regulador de decibéis, CD com ruído branco

intermitente gravado, serragem, sete latas redondas com

aproximadamente 7 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura, desodorante

purificador de ar.

Procedimento

Com dois meses de vida os sujeitos foram alojados em

gaiolas individuais e começaram a ser pesados diariamente. O consumo

de água e de ração eram livres. Após o peso estar estabilizado por pelo

menos dez dias, sem oscilações maiores do que 10 gramas, o tempo de

sujeitos a 85% do peso ad lib. O acesso à ração continuou livre, exceto

em momentos específicos durante o procedimento.

Este trabalho foi composto por três condições experimentais:

1) teste de consumo e de preferência de líquidos; 2) esquema

concorrente e 3) regime de estressores.

1 – Teste de consumo e de preferência de líquidos

Após os sujeitos estarem com o peso estabilizado a 85% do

peso ad lib, foi realizado um pré-teste de ingestão da sacarose. Uma

garrafa do tipo mamadeira com capacidade de 250 mililitros, contendo

uma solução de sacarose a 8%5, esteve disponível para cada um dos oito

sujeitos durante o período de uma hora, após privação de 23 horas de

água e ração. Este pré-teste aconteceu apenas duas vezes, com 7 dias

de intervalo, no 1º e no 8º dias do experimento.

Passados sete dias do segundo pré-teste, os testes de

consumo e de preferência de líquidos foram realizados uma vez por

semana, até o final do experimento, após privação de 23 horas de água e

ração. Foram utilizadas duas garrafas, uma com água e a outra sacarose

a 8%. As garrafas foram dispostas nos lados direito e esquerdo na parede

frontal da gaiola, eqüidistantes das paredes laterais. O lado de

apresentação das garrafas foi alternado a cada teste.

5 A concentração utilizada nestes testes foi diferente da utilizada por Thomaz (2001).

Ao final de cada teste, mediu-se a quantidade de líquidos

ingeridos. Tal medida foi feita a partir da diferença entre o volume, em

mililitros, do líquido disponibilizado e o volume final restante na

mamadeira.

2 – Esquema concorrente

Foram realizadas sessões em caixas experimentais nas

quais mediu-se a freqüência das respostas de pressão à barra com o

objetivo de avaliar o valor reforçador de dois estímulos: água e solução de

sacarose a 8%6.

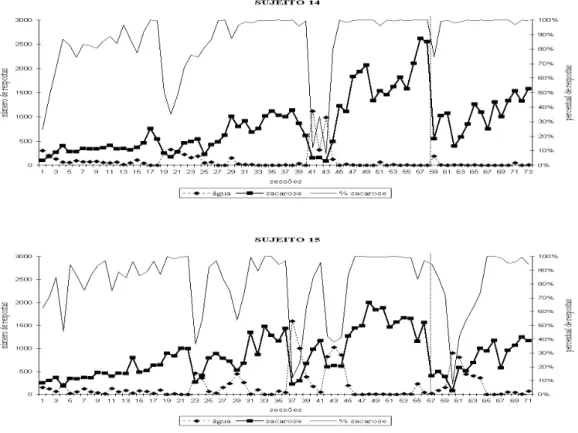

Cinco sujeitos (14, 15, 16, 17 e 18) foram submetidos à

essas sessões. Em ciclos de sete dias, em cinco dias consecutivos

aconteciam sessões de esquema concorrente. No sexto dia era realizado

o teste de consumo e de preferência de líquidos e após o sétimo dia, no

qual nenhuma intervenção era feita, o ciclo era começado. Esta condição

experimental envolveu:

a) Modelagem e fortalecimento da resposta

Nestas sessões, as caixas experimentais tiveram, em uma

de suas paredes laterais, uma barra e ao lado desta, um bebedouro. O

critério para encerrar as sessões foi a liberação de 50 reforços. O tempo

6 A partir da 25a sessão, foi usada uma solução de sacarose com concentração de 15%

gasto para atingir tal critério foi medido. A modelagem e fortalecimento

das respostas de pressionar a barra foram realizadas em três fases.

A primeira fase usou água como conseqüência e foi

composta por quatro sessões. Na primeira sessão, respostas de pressão

à barra foram modeladas por aproximações sucessivas e fortalecidas em

esquema de reforçamento contínuo7 - CRF. Na segunda sessão, a barra e

o bebedouro estavam na parede oposta. Respostas de pressão à barra

foram modeladas seguindo o mesmo procedimento descrito acima. A

terceira sessão foi igual à primeira e a quarta igual à segunda. Foram

totalizadas, assim, 100 pressões de cada lado da caixa tendo água como

conseqüência.

Na segunda fase, também composta por quatro sessões,

utilizou-se a solução de sacarose a 8% como conseqüência. Na primeira e

na terceira sessões a barra e o bebedouro estavam de um lado da caixa e

na segunda e quarta sessões o conjunto estava do lado oposto. Foram

totalizadas, assim, 100 pressões de cada lado da caixa, tendo sacarose

como conseqüência.

Na terceira fase foram realizadas mais quatro sessões em

CRF. Na primeira e na segunda sessões, utilizou-se água como

conseqüência e a cada sessão, o conjunto barra - bebedouro foi

apresentado de um lado da caixa. Na terceira e quarta sessões,

7 Esquema de reforçamento contínuo - CRF: todas as respostas de uma classe

se sacarose como conseqüência e novamente, a cada sessão, o conjunto

barra - bebedouro foi apresentado de um lado da caixa.

Com este procedimento na fase da modelagem e

fortalecimento das respostas de pressão à barra, os sujeitos puderam

emitir quantidade igual de respostas nas duas barras, receber quantidade

igual de reforços com os dois líquidos e demostrar uma certa estabilidade

em relação ao tempo despendido em cada sessão antes de dar início às

sessões em esquema concorrente.

b) Esquema concorrente

Encerradas as 12 sessões descritas anteriormente,

começaram as sessões em esquema concorrente . Estas sessões tiveram

a duração de 20 minutos cada. Foi considerado o líquido com maior valor

reforçador, aquele cuja barra correspondente foi pressionada com

freqüência maior Para tanto, as caixas experimentais foram equipadas

com duas barras e dois bebedouros. Cada conjunto barra - bebedouro

ficou em um dos lados da caixa, um em frente ao outro. A pressão de uma

barra acionava a liberação de uma gota de água no bebedouro ao seu

lado. A pressão da barra da parede oposta liberava uma gota de sacarose

no bebedouro ao seu lado. O esquema de reforçamento inicialmente

utilizado foi o esquema concorrente CRF – CRF. Para os sujeitos 14, 15,

17 e 18, a razão resposta/conseqüência foi aumentando para FR2, FR3,

FR5, FR9 e, finalmente, FR15, mantendo-se sempre igual o valor da

Na primeira sessão de esquema concorrente, a sacarose foi

liberada para as pressões na barra do lado no qual o sujeito apresentou

menor freqüência de respostas na sessão anterior. Nas sessões

seguintes, o lado de apresentação dos líquidos variou de acordo com o

desempenho dos sujeitos: após o sujeito apresentar maior freqüência de

respostas na barra que acionava a liberação de sacarose por três sessões

consecutivas, a sacarose passou a ser liberada pela pressão na barra do

outro lado da caixa.

Se com isto, o sujeito alterou o lado na qual pressionou a

barra mais freqüentemente apresentando novamente maior freqüência de

respostas na barra que acionou a liberação da sacarose, por três sessões

consecutivas, o valor do FR foi aumentado de maneira igual para as duas

barras. Nesta nova razão, o lado de apresentação da sacarose foi

mantido até que, por três sessões seguidas a barra correspondente à

sacarose foi pressionada mais freqüentemente e então foi feita a

alternação de lado de apresentação da sacarose.

Se, por três sessões consecutivas o sujeito não pressionou a

barra correspondente à sacarose, o valor do FR anterior foi retomado e

esperou-se nova estabilidade.

Com aproximadamente 60 sessões, os sujeitos 14, 15, 17 e

18 atingiram a razão FR15 e o sujeito 16 atingiu a razão FR5. Desta

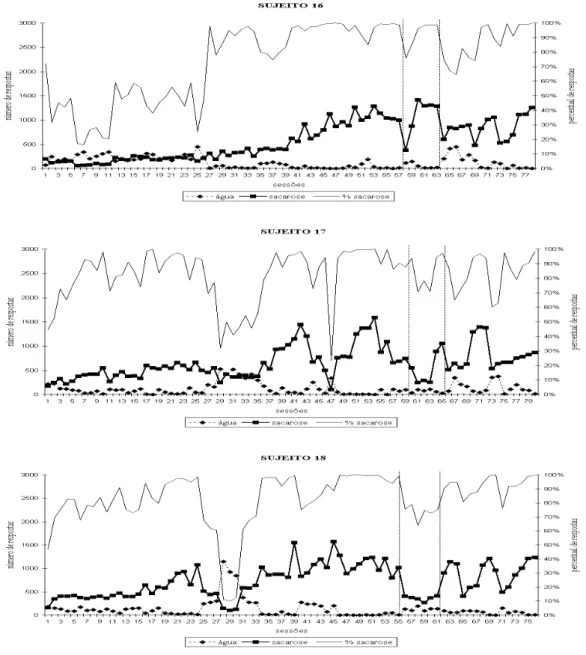

Durante o regime de estressores três sujeitos (16, 17 e 18)

continuaram a ser submetidos à situação de esquema concorrente FR

água – FR sacarose. Considerando o ciclo de sete dias de regime de

estressores, estas sessões de esquema concorrente aconteceram sempre

da 20a à 22a hora no 2o dia. O horário escolhido foi um intervalo de

exposição a estressores já existente no modelo original do regime

(Willner, 1987). Durante essas sessões, os outros sujeitos (11, 12, 14 e

15) foram retirados da sala em que viviam e levados, em suas gaiolas,

para a sala em que estavam sendo coletados os dados dos sujeitos 16,

17 e 18. Estes quatro sujeitos recebiam, aproximadamente, 5ml8 de

sacarose. Isto foi feito para garantir que a única diferença entre os sujeitos

11, 12, 14 e 15 e os 16, 17 e 18 fosse a condição operante e não a sua

retirada do ambiente de estresse ou a ingestão de sacarose.

3 – Regime de Estressores

Foi feita uma replicação do regime de estressores proposto

por Thomaz (2001), de acordo com o modelo do Chronic Mild Stress de

Willner (1987).

Os estressores foram apresentados aos sujeitos em ciclos

de sete dias, durante o período de seis semanas, a saber:

8 Foi escolhido 5 ml por ser esta a quantidade média ingerida pelos sujeitos 16, 17 e 18

a) Inclinação da gaiola: a gaiola viveiro foi inclinada 30o

para trás da 1a até a 17a hora do 1o dia e da 18a até a 24a hora do 4o dia;

b) Luz estroboscópica: uma luz estroboscópica

disparando 300 flashes por minuto esteve disposta no chão da sala, de

frente para as gaiolas viveiro, da 18a até a 19a hora do 1o dia e da 18a até

a 24a hora do 3o dia;

c) Privação de ração: os sujeitos foram privados de

ração da 23a hora do 1o dia até a 22a hora do 2o dia, da 1a hora do 4o dia

até a 17a hora do 5o dia, da 18a hora do sexto dia até a 19a hora do 7o dia;

d) Barulho intermitente: um ruído branco (ruído

produzido numa faixa de freqüência determinada), intermitente, de 85 Db,

permaneceu ligado da 23a até a 24a hora do 2o dia e da 20a até a 24a

hora do 5o dia;

e) Gaiola suja: uma mistura de serragem com água foi

espalhada no chão da caixa viveiro. A mistura esteve presente da 1a a 17a

hora do 2o dia;

f) Iluminação contínua: a luz da sala permaneceu acesa

da 1a até a 17a hora do 3o dia e da 1a até a 19a hora do 7o dia (horários

em que a luz estaria apagada seguindo o ciclo de 12 horas);

g) Exposição a uma garrafa de água vazia após período

de privação na 18a hora do 3o dia;

h) Presença de um objeto estranho na gaiola: um objeto

altura (lata de bala) ficou dentro da gaiola viveiro da 1a a 17a hora do 4o

dia;

i) Agrupamento: dois sujeitos foram agrupados em uma

mesma gaiola. A cada agrupamento a dupla ficava alojada na gaiola de

um dos sujeitos da dupla. Os sujeitos que formavam as duplas foram

alternados a cada 2 agrupamentos. Este estressor ocorreu da 1a a 17a

hora do 5o dia;

j) Acesso restrito à ração: nas 18a e 19a horas do 5o dia,

após 41 horas privados de ração, foram colocadas na gaiola viveiro três

pelotas de ração com aproximadamente 2g cada;

k) Cheiro: um desodorante purificador de ar esteve

disposto em frente às gaiolas viveiro da 1a a 17a hora do 6o dia.

O Quadro 1, a seguir, apresenta a distribuição semanal do

regime de estressores, dos testes de consumo de líquido e das sessões

em esquema concorrente que se repetiram por seis semanas

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

1 inclinação priv ração + sujei iluminação cont. priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont.

2 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

3 inclinação priv ração + sujei iluminação cont. priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

4 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

5 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

6 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

7 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

8 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

9 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

10 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

11 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

12 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

13 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

14 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

15 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

16 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

17 inclinação priv ração + sujei iluminação cont priv ração + obj estr priv ração + agrup cheiro purif ar priv ração + ilumi cont

18 luz estrob priv ração luz est + gar vaz priv ração + inclin acesso restri ração priv ração priv ração + ilumi cont

19 luz estrob priv ração luz estrob priv ração + inclin acesso restri ração priv ração priv ração + ilumi cont

20 ESQUEMA priv ração luz estrob priv ração + inclin barulho intemit priv ração TESTE CONSUMO 21 CONCOR priv ração luz estrob priv ração + inclin barulho intemit priv ração

22 RENTE priv ração luz estrob priv ração + inclin barulho intemit priv ração

23 priv ração barulho intemit luz estrob priv ração + inclin barulho intemit priv ração

A distribuição dos oito sujeitos pelas três condições

experimetais foi a seguinte: o sujeito controle 13 (controle), fez apenas os

testes de consumo e de preferência de líquidos. Dois sujeitos, 11 e 12,

foram expostos ao regime de estressores descrito acima e aos testes

semanais de consumo e de preferência de líquidos. Outros dois sujeitos,

14 e 15, além do regime de estressores e dos testes, foram submetidos

também às sessões de esquema concorrente antes e depois do regime

de estressores. Três sujeitos, 16, 17 e 18 foram submetidos ao regime de

estressores, aos testes de consumo e de preferência de líquidos e às

sessões de esquema concorrente antes, durante e depois do regime. O

Quadro 2 mostra a distribuição dos sujeitos nas diferentes condições

experimentais.

Quadro 2 Distribuição dos sujeitos e das situações experimentais.

SUJEITOS CONDIÇÕES

13 Teste de consumo e de preferência de líquidos durante todo o experimento

Teste de consumo e de preferência de líquidos durante todo o experimento.

11 E 12

Regime de estressores por seis semanas.

Teste de consumo e de preferência de líquidos durante todo o experimento

Esquema concorrente antes e depois do regime de estressores.

14 E 15

Regime de estressores por seis semanas.

Teste de consumo e de preferência de líquidos durante todo o experimento

Esquema concorrente antes, durante e depois do regime de estressores.

16, 17 e 18

RESULTADOS

Peso corporal

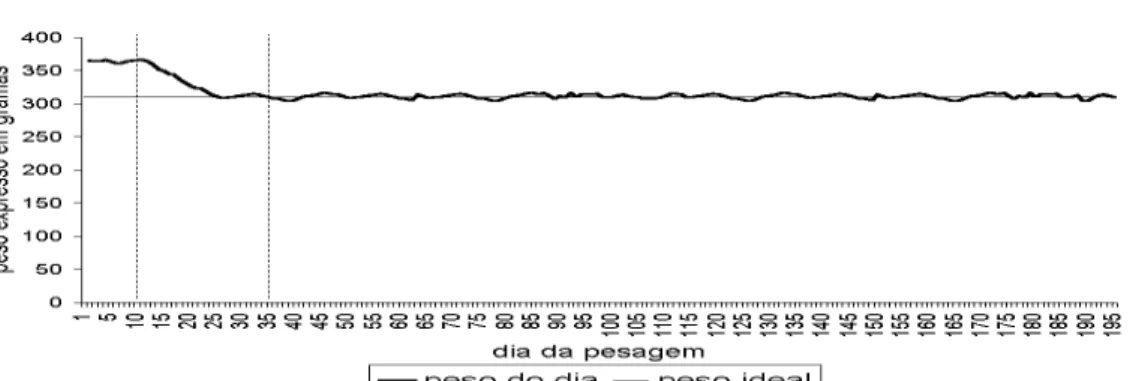

O peso corporal de todos os sujeitos foi aferido diariamente

desde que esses completaram 80 dias de vida até o último dia de

experimento. Todas as figuras referentes ao peso corporal mostram o

peso desses sujeitos desde dez dias antes do início da privação de água

até o último dia de experimento, totalizando 195 pesagens. No eixo y está

indicado o peso corporal dos sujeitos, expresso em gramas. No eixo x

está indicado os 195 dias de pesagem. A primeira linha tracejada na

vertical marca o início da privação de água. A segunda marca o início dos

testes de consumo e de preferência de líquidos e das sessões operantes.

As Figuras 2, 3 e 4 possuem ainda as terceira e quarta linhas que

marcam, respectivamente, o início e o término do regime de estressores.

Após a privação de água, todos os sujeitos atingiram 85% do peso ad lib,

sendo este considerado o peso ideal, com limite de até dez gramas de

oscilação para cima ou para baixo. A linha horizontal contínua mais

espessa mostra o peso dos sujeitos aferido dia a dia. A linha horizontal

contínua mais fina marca o peso ideal.

A Figura 1 mostra o peso corporal do sujeito 13, que não foi

submetido ao regime de estressores. Este sujeito apresentou peso

privação de água. As oscilações presentes foram inferiores a dez gramas,

não indicando tendência de ganho ou perda de peso.

Figura 1. Peso corporal do sujeito 13 aferido diariamente desde dez dias antes do início da privação até o último dia do experimento.

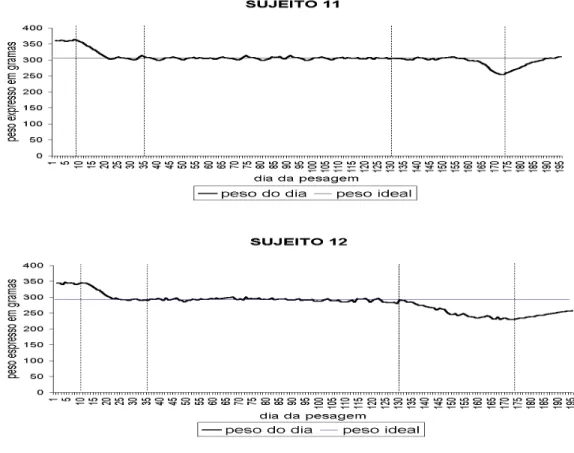

A Figura 2 mostra o peso dos sujeitos 11 e 12 que foram

expostos ao regime de estressores e não foram submetidos a nenhuma

sessão operante. O sujeito 11 apresentou, após o início da privação de

água, peso corporal estável, em torno de 307 gramas, até a pesagem do

dia 164, correspondente ao trigésimo quarto dia de exposição aos

estressores, quando seu peso foi menor do que 297 gramas. No final da

apresentação dos estímulos, dia 173 de pesagem, a redução atingiu

cinqüenta e três gramas, representando perda de 17% do seu peso já

reduzido a 85% do peso ad lib. Na pesagem do dia 191, dezoito dias após

o término dos estressores, o sujeito atingiu a novamente o peso ideal de

307 gramas.

O sujeito 12 manteve o peso corporal estável a 85% do peso

ad lib em torno de 293 gramas, desde o início da privação até o sexto dia

seu peso foi inferior a 283 gramas. Ao final das seis semanas de

exposição aos estressores, no dia 173, o peso aferido foi de 230 gramas,

ou seja, uma perda de sessenta e três gramas, representando 22% a

menos do peso ideal. Na última aferição, três semanas após o término do

regime de estressores, o sujeito 12 pesou trinta e cinco gramas, ou 12%,

ainda abaixo do peso ideal.

Figura 2. Peso corporal dos sujeitos 11 e 12 aferido diariamente desde dez dias antes do início da privação até o último dia do experimento.

Comparando-se a curva referente ao peso do sujeito 13 e as

curvas referentes aos pesos dos sujeitos 11 e 12, parece que a exposição

ao regime de estressores teve o efeito de diminuir o peso desses últimos

além de iniciar a redução de peso mais cedo, em comparação com o

sujeito 11, não teve o peso corporal restabelecido após o término da

exposição aos estressores.

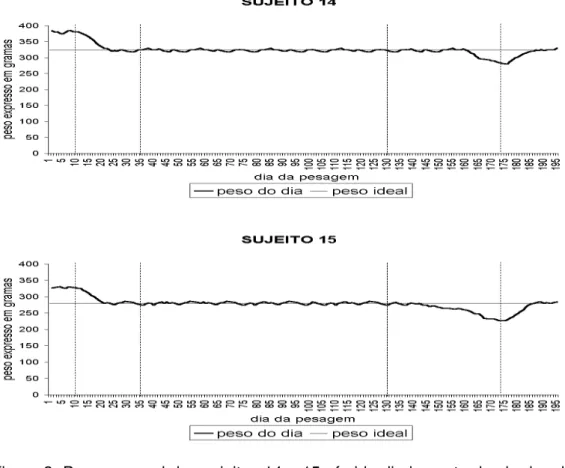

A Figura 3 mostra o peso dos sujeitos 14 e 15, que foram

expostos ao regime de estressores e submetidos às sessões operantes

antes e após o término do regime de estressores. O sujeito 14 manteve

seu peso estável a 85% do peso ad lib, em torno de 324 gramas, desde o

início da privação de água até a trigésimo terceiro dia do regime de

estressores, dia 163 de pesagem, quando seu peso atingiu 312 gramas.

Ao final da exposição aos estressores, dia 173 de pesagem, o peso

aferido foi de 282 gramas, indicando uma perda de quarenta e dois

gramas, ou seja, de 13% do seu peso já reduzido a 85% do peso ad lib.

No dia 187, referente ao décimo quarto dia após o término do regime de

estressores, o sujeito 14 voltou a apresentar o peso corporal ideal de 324

gramas.

O sujeito 15 manteve constante o peso corporal de 280

gramas representando 85% do peso ad lib desde o início da privação de

água até o dia 150 de pesagem, décimo nono dia do regime de

estressores. O peso aferido neste dia foi inferior a 269 gramas. No final da

apresentação dos estímulos estressores, dia 173, o peso aferido foi de

227 gramas. Houve uma redução 53 gramas, representando perda de

pesagem, treze dias após o término dos estressores, o sujeito atingiu o

peso ideal.

Figura 3. Peso corporal dos sujeitos 14 e 15 aferido diariamente desde dez dias antes do início da privação até o último dia do experimento.

Assim como aconteceu com os sujeitos 11 e 12, parece que

a exposição dos sujeitos 14 e 15 ao regime de estressores também teve

como efeito a redução do peso corporal. Contudo, nenhum dos dois

sujeitos submetidos às sessões operantes, encerrou o experimento sem

recuperar o peso, como ocorreu com o sujeito 12. Já em comparação com

o sujeito 11, parece que os dois sujeitos com treino operante recuperaram

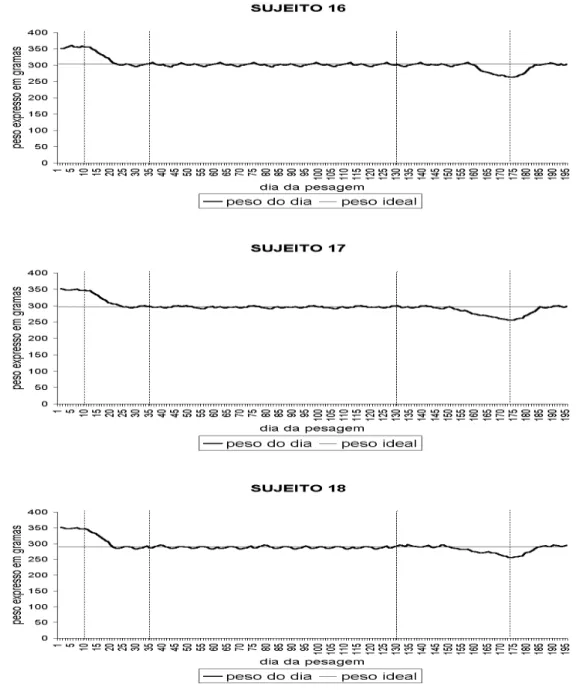

A Figura 4 mostra o peso dos sujeitos 16, 17 e 18, que foram

expostos ao regime de estressores e submetidos às sessões operantes

antes, durante e após o término do regime de estressores. O sujeito 16

manteve o peso corporal estável a 85% do peso ad lib, em torno de 303,

gramas desde o início da privação até o trigésimo primeiro dia do regime

de estressores (dia 161 de pesagem), quando seu peso foi de 291

gramas. No último dia de exposição aos estressores, (dia 173 de

pesagem) o peso aferido foi de 263 gramas, ou seja, houve um perda de

quarenta gramas, representando 13% a menos do peso ideal. Dez dias

após o término do regime de estressores (dia 183), o sujeito 16

apresentou o peso ideal.

O sujeito 17 manteve constante o peso corporal de 296

gramas, representando 85% do peso ad lib, desde o início da privação de

água até o dia de pesagem 155, referente ao vigésimo quinto dia de

exposição ao regime de estressores. No final da exposição aos

estressores, no dia 173 de pesagem, o peso corporal aferido foi de 256

gramas, mostrando uma perda de quarenta gramas, ou seja, 14% de seu

peso. Doze dias após encerrado os estressores (dia 185 de pesagem), o

sujeito 14 voltou a apresentar o peso ideal.

O sujeito 18 teve seu peso estável a 85% do peso ad lib, em

torno de 290 gramas, até o dia 158 de pesagem, referente ao vigésimo

oitavo dia de exposição aos estressores. Na pesagem do dia 173, o peso

cinco gramas, correspondentes a 12% do peso corporal. O peso ideal de

85% do peso ab lib foi atingido doze dias após o término do regime de

estressores, no dia 185 de pesagem.

Comparando-se as Figuras 1, 2, 3 e 4 observa-se que

apenas o sujeito 13, que não foi submetido ao regime de estressores, não

apresentou alterações de peso corporal superior a dez gramas durante

todo o período de pesagem. Os outros sete sujeitos apresentaram uma

redução entre 12% e 22%, indicando que o regime de estressores teve a

perda de peso como um de seu fatores.

Interessante notar que tanto a porcentagem de peso

reduzida quanto o momento em que começou a redução de peso não

parecem ter relação com a submissão dos sujeitos às sessões operantes.

Já quanto ao momento da recuperação do peso, é possível identificar

essa relação.

Com exceção do sujeito 12, que começou a perda de peso

corporal no dia 136 de pesagem, com apenas seis dias de exposição ao

regime de estressores, os sujeitos 11, 14, 15, 16, 17 e 18, iniciaram a

perda de peso entre os dias 150 e 164, entre o vigésimo e o trigésimo

quarto dia de exposição ao regime de estressores.

Quanto a recuperação do peso nota-se o sujeito 12 foi o

único sujeito que, até a última pesagem após o término dos estressores,

ainda estava com o peso corporal 12% abaixo do peso ideal. Os outros

sujeitos atingiram o peso ideal entre os dias 183 a 191 de pesagem, que

correspondem ao décimo e ao décimo oitavo dias após encerrado a

exposição aos estressores. Importante salientar que o sujeito 11, que não

último (dia 191 de pesagem) a atingir o peso ideal após o término do

regime de estressores. Os sujeitos 14 e 15 que foram submetidos às

sessões operantes antes e depois do regime de estressores foram os

segundos (respectivamente dias 187 e 186 de pesagem) a atingir o peso

ideal. Os sujeitos 16, 17 e 18, que foram submetidos às sessões

operantes antes, durante e depois da exposição aos estressores foram os

primeiros (respectivamente dias 183, 185 e 185 de pesagem) a

apresentar o peso ideal após o término do regime de estressores.

Teste de consumo e de preferência de líquidos

Foram realizados vinte e um testes de consumo e de

preferência por dois diferentes líquidos em todos os oito sujeitos. Como já

foi descrito anteriormente, o sujeito 13 não foi exposto ao regime de

estressores. Para os sujeitos 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18, que foram

expostos ao regime de estressores, os testes um a doze ocorreram antes

da exposição. Os testes treze a dezoito ocorreram durante as seis

semanas de exposição e os testes dezenove a vinte e um ocorreram após

o término da exposição aos estressores.

Todas as figuras referentes aos testes de consumo e de

preferência por líquidos são compostas por gráficos de linhas

utilizando-se dois eixos y. O eixo y da esquerda marca a ingestão, em mililitros, de

cada líquido. As linhas correspondentes são indicadas por marcadores. A

na forma de quadrados. A ingestão de água é representada pela linha

pontilhada com marcadores na forma de losangos. O eixo y da direita

mostra a preferência pela sacarose sobre a água, indicada pela

porcentagem de ingestão deste líquido. Esta porcentagem é calculada da

seguinte forma: ingestão de sacarose ×100%

ingestão total de líquidos . A preferência pela

sacarose é representada pela linha contínua sem marcadores. As linhas

tracejadas verticais presentes nas figuras 6, 7 e 8 marcam o início e o

término do regime de estressores. O eixo x marca os vinte e um testes

realizados.

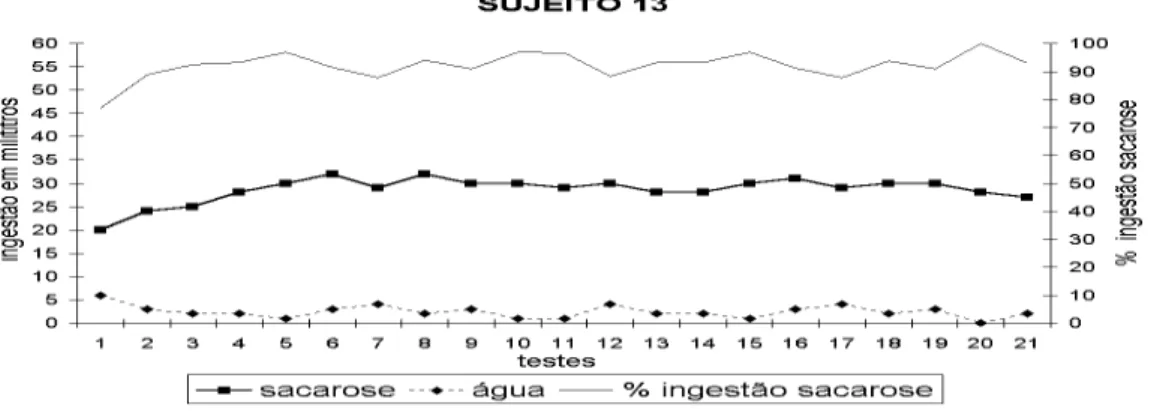

A Figura 5 mostra a ingestão em mililitros de sacarose e de

água e a porcentagem de ingestão de sacarose do sujeito 13 nos testes

de consumo e de preferência por líquidos. Este sujeito não foi submetido

ao regime de estressores nem às sessões operantes.

O sujeito 13 apresentou um aumento na ingestão da

sacarose do primeiro (20 ml) ao sexto teste (32 ml). A partir do sétimo até

o último teste realizado (teste 21) a ingestão de sacarose manteve-se

estável entre vinte e sete e trinta e um mililitros. A ingestão de água foi de

seis mililitros no primeiro teste. Desde o segundo até último teste a

ingestão de água manteve-se entre zero e quatro mililitros. O consumo

total de líquidos oscilou entre vinte e seis e trinta e cinco mililitros. A

média de ingestão em todos os testes foi de vinte e nove mililitros para a

sacarose, dois mililitros para a água e trinta e um para o consumo total de

líquidos.

O sujeito 13 apresentou preferência pela sacarose desde o

primeiro teste. A porcentagem da ingestão de sacarose foi 77% no

primeiro teste, aumentando para 89% já no segundo. Do segundo ao

último teste a porcentagem variou entre 88% e 100%. A média da

porcentagem de ingestão de sacarose em todo o experimento foi 92%.

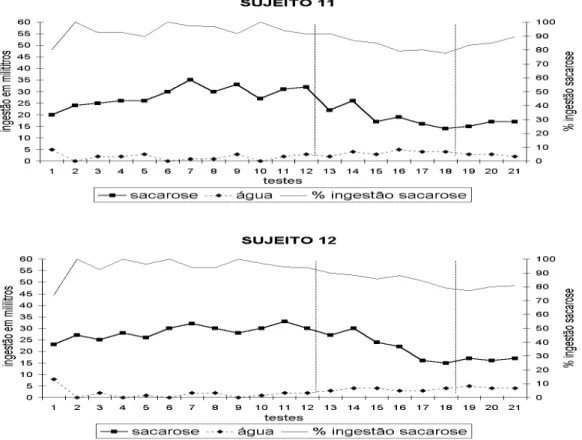

A Figura 6 mostra a ingestão, em mililitros, de sacarose e de

água e a porcentagem de ingestão de sacarose dos sujeitos 11 e 12 nos

testes de consumo e de preferência de líquidos. Estes sujeitos não foram

submetidos a nenhuma sessão operante antes, durante ou após o término

Figura 6. Ingestão, em mililitros, de sacarose e de água e porcentagem da ingestão de sacarose dos sujeitos 11 e 12, nos testes de consumo e de preferência de líquidos.

O sujeito 11 apresentou crescente ingestão de sacarose do

primeiro (20 ml) ao sétimo teste (35 ml). Do sétimo ao décimo segundo

teste a ingestão de sacarose manteve-se entre vinte e sete e trinta e cinco

mililitros. Durante o regime de estressores (testes 13 a 18) houve uma

redução na ingestão da sacarose a partir do teste 15 se comparado aos

valores antes do início do regime. No décimo oitavo teste, último durante

a exposição aos estressores, a ingestão de sacarose foi de quatorze

mililitros. Houve uma redução na ingestão de dezoito mililitros, 44%, se

testes realizados após o término da exposição ao regime de estressores

(testes 19, 20 e 21) mostraram apenas um pequeno aumento da ingestão

de sacarose. No vigésimo primeiro teste houve uma ingestão de

dezessete mililitros, ou seja, um aumento de apenas três mililitros, se

comparado ao décimo oitavo teste. A média da ingestão de sacarose foi

de vinte e oito mililitros antes da exposição ao regime de estressores.

Abaixou para dezenove mililitros durante a exposição e manteve-se baixa,

em dezesseis mililitros, após o término da exposição.

A ingestão de água do sujeito 11 foi de cinco mililitros no

primeiro teste. Desde o segundo até o décimo segundo teste, a ingestão

de água manteve-se entre zero e três mililitros. Durante o regime de

estressores (testes 13 a 18) a ingestão de água variou entre cinco e dois

mililitros, mostrando um pequeno aumento na ingestão deste líquido. Nos

três testes realizados após o término da exposição ao regime de

estressores (testes 19, 20 e 21) a ingestão de água manteve-se entre três

e dois mililitros. A média da ingestão de água também sofreu alterações:

dois mililitros antes da exposição, quatro mililitros durante e três mililitros

após o término da exposição aos estressores.

O consumo total de líquidos antes do regime de estressores

variou entre vinte e quatro e trinta e seis mililitros. Durante a exposição

aos estressores a variação ocorreu de maneira decrescente entre trinta

(teste 14) e dezoito (teste 18) mililitros. Após o término da exposição, a

mililitros. A média da ingestão total de líquidos foi de trinta mililitros antes

da exposição ao regime de estressores. Durante a exposição a média

abaixou para vinte e três mililitros. Após o término da exposição a média

abaixou ainda mais para dezenove mililitros .

Apesar da redução da ingestão de sacarose durante o

regime de estressores, o sujeito 11 apresentou preferência pela sacarose

durante todo o experimento. A porcentagem de ingestão da sacarose

variou de 80% a 100% antes da exposição aos estressores. Durante a

exposição houve uma queda nessa preferência que variou entre 92%, no

décimo terceiro teste (primeiro durante a exposição) e 78%, no décimo

oitavo teste (último durante a exposição). Nos três testes posteriores a

exposição, a preferência pela sacarose sobre a água manteve-se entre

83% e 89%, mostrando um leve aumento. A média de porcentagem de

ingestão de sacarose do sujeito 11 foi de 94% antes da exposição aos

estressores. Assim como aconteceu com as médias de ingestão de

sacarose e da ingestão total, houve uma redução da média de preferência

no decorrer do regime de estressores. Durante a exposição aos

estressores a média foi de 83% e manteve-se baixa, em 86%, após o

término da exposição.

O sujeito 12 apresentou crescente ingestão de sacarose do

primeiro (23 ml) ao sétimo teste (32 ml). Do sétimo ao décimo segundo

teste, a ingestão de sacarose manteve-se entre vinte e oito e trinta e três

ingestão de sacarose durante o regime de estressores (testes 13 a 18).

No caso do sujeito 12, assim como no do sujeito 11, esta redução ocorreu

a partir do décimo quinto teste. No décimo oitavo teste, último durante a

exposição aos estressores, a ingestão de sacarose foi de quinze mililitros,

mostrando uma redução de quinze mililitros, 50%, se comparado ao teste

12, último antes do regime de estressores. Os testes 19, 20 e 21

realizados após o término da exposição ao regime de estressores

mostraram um pequeno aumento na ingestão de sacarose. No vigésimo

primeiro teste houve uma ingestão de dezessete mililitros, apenas dois

mililitros a mais do que no teste 18. A média de ingestão de sacarose foi

de vinte e nove mililitros antes da exposição ao regime de estressores. A

média alcançada durante a exposição aos estressores foi de vinte e dois

mililitros e manteve-se baixa, em dezessete mililitros, após o término da

exposição.

A ingestão de água do sujeito 12 foi de oito mililitros no

primeiro teste. Do segundo até o décimo segundo teste a ingestão

manteve-se entre zero e dois mililitros. Durante o regime de estressores

houve um pequeno aumento da ingestão de água e a variação ficou entre

três e quatro mililitros. Nos três testes realizados após o término da

exposição a ingestão aumentou oscilando entre quatro e cinco mililitros. A

média da ingestão de água foi de dois mililitros antes da exposição,

O consumo total de líquidos do sujeito 12 antes do regime

de estressores variou entre vinte e sete e trinta e cinco mililitros. Durante

a exposição, a variação ocorreu de forma decrescente entre trinta e

quatro (teste 14) e dezenove (teste 18) mililitros. Após o término da

exposição, a ingestão total manteve-se baixa, entre vinte e vinte e dois

mililitros. A média de ingestão total foi de trinta mililitros antes do regime

de estressores, abaixou para vinte e seis mililitros durante a exposição e

manteve-se abaixa após o término da exposição em vinte e um mililitros.

Quanto à preferência por um dos líquidos, o sujeito 12

apresentou preferência pela sacarose durante todo o experimento. A

porcentagem da ingestão de sacarose variou de 74% a 100% antes da

exposição aos estressores. Durante a exposição houve uma redução na

preferência que variou entre 90%, no teste 13, e 79%, no teste 18. Nos

três testes posteriores, a preferência pela sacarose manteve-se entre 77%

e 81%. A média de porcentagem de ingestão de sacarose apresentada

pelo sujeito 12 foi 95% antes da exposição aos estressores. Durante a

exposição houve uma redução para 86% e após o término da exposição a

média foi 79% de preferência nas últimas três sessões.

Pode-se perceber que, diferentemente do que ocorreu com o

sujeito 13, que não foi submetido ao regime de estressores, os sujeitos 11

e 12 tiveram alterados tanto o consumo de líquidos quanto a preferência

pela sacarose, possivelmente como efeito da exposição aos estressores.

término da exposição, a ingerir os líquidos na mesma quantidade e

preferir a sacarose na mesma porcentagem de antes do regime de

estressores.

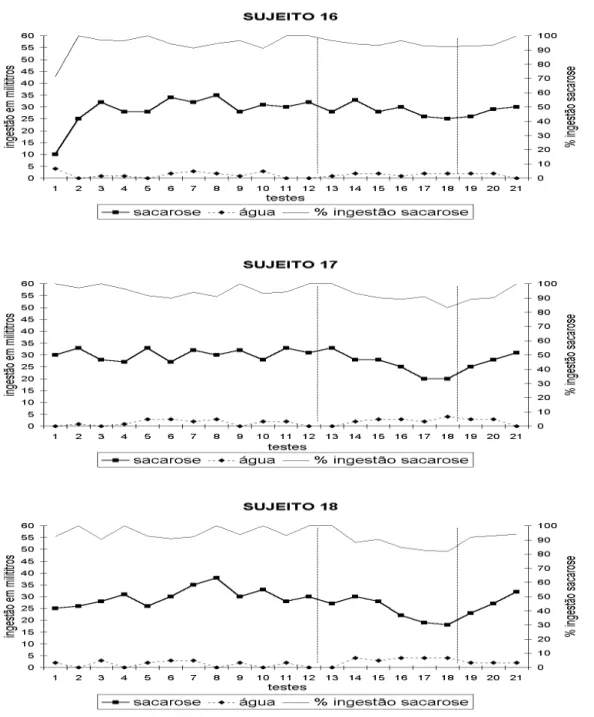

A Figura 7 mostra o consumo em mililitros de sacarose e de

água e a porcentagem da ingestão de sacarose dos sujeitos 14 e 15 nos

testes de consumo e de preferência de líquidos. Estes sujeitos foram

submetidos a sessões operantes antes e após o término do regime de

estressores.

O sujeito 14 apresentou crescente ingestão de sacarose do

primeiro (21 ml) ao terceiro teste (30 ml). Do terceiro ao décimo segundo

teste a ingestão de sacarose manteve-se entre vinte e cinco e trinta e três

mililitros. Como ocorreu com os sujeitos 11 e 12, durante o regime de

estressores (testes 13 a 18), houve uma redução na ingestão de sacarose

no décimo quinto teste. O consumo durante a exposição aos estressores

variou entre trinta e um (teste 14) e dezesseis mililitros (teste 18). Houve

uma redução de doze mililitros, 42%, comparado-se o décimo segundo

teste, último teste antes dos estressores (28 ml), com o décimo oitavo

teste, último durante os estressores (16 ml). Nos testes 19, 20 e 21,

realizados após o término da exposição ao regime de estressores,

pode-se obpode-servar um aumento na ingestão de sacaropode-se. No vigésimo primeiro

teste houve uma ingestão de trinta mililitros, quantidade equivalente

àquelas ingeridas antes da exposição ao regime de estressores. A média

da ingestão de sacarose foi de vinte e oito mililitros antes da exposição ao

regime de estressores. Houve uma redução para vinte e três mililitros

durante e um aumento da média para vinte e cinco mililitros após o

término da exposição.

A ingestão de água do sujeito 14 foi de quatro mililitros no

primeiro teste. Do segundo ao décimo segundo teste a ingestão desse

líquido manteve-se entre zero e três mililitros. Durante o regime de

estressores (testes 13 a 18) a ingestão de água variou entre zero e quatro

ao regime de estressores, a ingestão desse líquido abaixou mantendo-se

entre zero e dois mililitros. A média de ingestão de água foi de dois

mililitros antes da exposição, três mililitros durante e um mililitro após o

término da exposição aos estressores.

O consumo total de líquidos antes da exposição do sujeito

14 ao regime de estressores variou entre vinte e dois e trinta e cinco

mililitros. Durante a exposição aos estressores o consumo total foi

reduzido, variando entre vinte e trinta e quatro mililitros. Após o término da

exposição, a ingestão total de líquidos foi crescente até atingir trinta

mililitros no vigésimo primeiro teste. A média de ingestão total de líquidos

foi de vinte e nove mililitros antes da exposição aos estressores, reduziu

para vinte e seis mililitros durante a exposição e aumentou para vinte e

sete após terminada a exposição ao regime de estressores.

O sujeito 14 apresentou preferência pela sacarose durante

todo o experimento. A porcentagem da ingestão de sacarose variou de

84% a 100% antes da exposição aos estressores. Durante a exposição

houve uma diminuição nessa preferência que variou entre 100% no

décimo terceiro teste (primeiro durante a exposição) e 80% do décimo

oitavo teste (último durante a exposição). Nos três testes 19, 20 e 21 a

preferência pela sacarose sobre a água aumentou e retornou aos valores

anteriores mantendo-se entre 91% e 100%. A média de porcentagem de

estressores, 89% durante e retornou para 95% após o término da

exposição.

O sujeito 15 ingeriu vinte e cinco mililitros de sacarose no

primeiro e no segundo testes. Do terceiro ao décimo segundo teste a

ingestão de sacarose manteve-se entre vinte e oito e trinta e quatro

mililitros. Durante o regime de estressores (testes 13 a 18) a ingestão de

sacarose foi gradualmente reduzida a partir do décimo sexto teste até

que, no décimo oitavo teste, último durante a exposição aos estressores,

a ingestão desse líquido foi de doze mililitros. Houve, assim, uma redução

de vinte mililitros, 63%, comparado-se o teste 18 com o teste 12, último

antes do regime de estressores. Os três testes realizados após o término

da exposição ao regime de estressores (testes 19, 20 e 21) formaram

uma curva ascendente de ingestão de sacarose. No vigésimo primeiro

teste, houve um aumento de dezessete mililitros se comparado ao teste

18. Assim como aconteceu com o sujeito 14, a ingestão de vinte e nove

mililitros do sujeito 15, no teste 21, indica um retorno às quantidades

ingeridas antes da exposição aos estressores. A média da ingestão de

sacarose foi de trinta mililitros antes da exposição ao regime de

estressores. Durante a exposição, houve uma redução da média para

vinte e três mililitros. Após o término da exposição, houve um pequeno

aumento na média, para vinte e quatro mililitros.

A ingestão de água do primeiro até o décimo segundo teste

13 a 18) houve um pequeno aumento da ingestão deste líquido, cuja

variação ficou entre um e cinco mililitros. Nos testes 19, 20 e 21

realizados após o término da exposição ao regime de estressores a

ingestão de água oscilou entre um e três mililitros. A média da ingestão de

água foi de dois mililitros antes da exposição, três mililitros durante a

exposição e retornou para dois mililitros após o término do regime de

estressores.

O consumo total de líquidos antes do regime de estressores

variou entre vinte e cinco e trinta e quatro mililitros. Durante a exposição

aos estressores houve gradual redução do consumo total. A variação

ocorrida neste período foi de trinta e três a dezesseis mililitros. Após o

término da exposição, a ingestão total de líquidos variou entre vinte e um

e trinta mililitros. A média de ingestão total de líquidos foi de trinta de dois

mililitros antes do regime de estressores, vinte e seis mililitros durante a

exposição e manteve-se neste valor após o término da exposição.

Quanto a preferência por um dos líquidos, o sujeito 15

apresentou preferência pela sacarose durante todo o experimento. A

porcentagem de ingestão de sacarose variou de 91% a 100% antes da

exposição aos estressores. Durante a exposição houve uma redução na

preferência que variou entre 97% no décimo terceiro teste e 75% do

décimo oitavo teste. Nos três testes posteriores, a porcentagem de

ingestão de sacarose formou uma curva ascendente de 86% a 97%,