UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

JANAINA ARAÚJO BARBOSA

A DESINDUSTRIALIZAÇÃO EM NÍVEL NACIONAL E NORDESTINO: UM ESTUDO COMPARATIVO

FORTALEZA

JANAINA ARAÚJO BARBOSA

A DESINDUSTRIALIZAÇÃO EM NÍVEL NACIONAL E NORDESTINO: UM ESTUDO COMPARATIVO

Monografia apresentada à Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Jair do Amaral Filho

FORTALEZA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará

Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade B198d Barbosa, Janaina Araújo.

A desindustrialização em nível nacional e nordestino: um estudo comparativo / Janaina Araújo Barbosa - 2013.

59 f.: il.

Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Curso de Ciências Econômicas. Fortaleza, 2013.

Orientação: Prof. Dr. Jair do Amaral Filho.

1.Industrialização – Brasil, Nordeste 2.Produto Interno Bruto I. Título

JANAINA ARAÚJO BARBOSA

A DESINDUSTRIALIZAÇÃO EM NÍVEL NACIONAL E NORDESTINO: UM ESTUDO COMPARATIVO

Esta monografia foi submetida à coordenação do Curso de Ciências Econômicas, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Economia outorgado pela Universidade Federal do Ceará – UFC e encontra-se à disposição aos interessados na biblioteca da referida Universidade. A citação de qualquer trecho desta monografia é permitida desde que feita de acordo com as normas de ética científica.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

__________________________

Prof. Jair do Amaral Filho Prof. Orientador

__________________________

Membro da Banca Examinadora

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus que me concebeu o dom da vida, por ter sido meu guia, meu orientador e minha Fortaleza durante todos os dias de minha vida.

Agradeço aos meus pais Geraldo e Lúcia que me ensinaram os valores dignos de um ser humano e me ajudaram, da forma que puderam, a superar as dificuldades e obstáculos que surgiram em minha vida. Agradeço ao meu irmão Felipe que torceu por mim e a todos os familiares que ajudaram de alguma forma.

Aos meus amigos, com quem compartilhei muitos momentos na faculdade, que fazem parte de uma fase de grandes conquistas e aprendizado.

A todos os meus professores que contribuíram com minha formação acadêmica e em especial ao professor Jair do Amaral Filho, com o qual trabalhei como bolsista de Iniciação Científica e foi meu orientador, agradeço de coração por todas as suas orientações. Aos professores Laércio Braga e Maria Cristina Pereira de Melo que aceitaram participar da banca examinadora, pelos quais tenho grande admiração.

RESUMO

A desindustrialização é um tema que, nos últimos anos, está sendo bastante discutido entre profissionais da área de economia, acadêmicos e um público em geral, principalmente por conta da sua relevância econômica e pelo fato da indústria ser o setor mais dinâmico de uma economia e está sempre vulnerável a choques externos e internos (crises/recessões). Diante desse fenômeno, esse trabalho busca fazer um estudo comparativo entre o Brasil e a região Nordeste, verificando como se comportam os setores de atividade econômica que compõem o PIB (agricultura, indústria e serviços). Portanto, analisar se a indústria de transformação perde participação relativa no PIB do país e da região, configurando desindustrialização, e quais são os rumos que esses espaços estão seguindo em relação ao crescimento econômico dos setores.

ABSTRACT

De-industrialization is a topic that, in recent years, is being widely discussed among professionals in the field of economics, academics and the general public, mainly because of its economic importance and because the industry is the most dynamic sector of an economy and is always vulnerable to external and internal (crises / recessions) shocks. Given this phenomenon, this paper seeks to make a comparative study between Brazil and the Northeast, checking how they behave sectors of economic activity that make up the GDP (agriculture, industry and services). Therefore, to examine whether the processing industry loses relative share in GDP of the country and the region, setting de-industrialization and what are the directions that these spaces are following in relation to economic growth sectors.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Empregos Formais da Indústria de Transformação: 1990-2009...

Tabela 2 - Estabelecimentos da Indústria de Transformação: 1990-2009...

Tabela 3 - Participação dos grandes setores no PIB do Nordeste (%): 1990-2009...

Tabela 4 - Participação dos grandes setores no PIB do Brasil (%): 1990-2009...

Tabela 5 - Participação dos grandes setores no PIB de cada Estado do Nordeste (%): 1990-2009...

Tabela 6 - Participação dos setores da indústria no Nordeste (%): 1990-2009...

Tabela 7 - Participação dos setores da indústria no Brasil (%): 1990-2009...

Tabela 8 - Participação da indústria de transformação nos PIBs estaduais (%): 1990-2009...

Tabela 9 - Produtividade aparente do trabalho na indústria (Brasil e Nordeste) : 1990-2009...

Tabela 10 - Produtividade aparente do Trabalho na indústria de transformação (Brasil e Nordeste): 1990-2009...

LISTA DE TABELAS EM ANEXO

ANEXO I - Valor adicionado dos grandes setores - preços básicos - R$ de 2000 (mil)

ANEXO II - Valor adicionado dos grandes setores - preços básicos - R$ de 2000 (mil)

ANEXO III - Valor adicionado dos setores da indústria - preços básicos - R$ de 2000

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Empregos formais na indústria de transformação (Brasil e Nordeste): 1990-2009...

Gráfico 2 - Evolução dos setores no PIB do Nordeste (%): 1990-2009...

Gráfico 3 - Evolução dos setores no PIB do Brasil (%): 1990-2009...

Gráfico 4 - Participação dos setores da indústria no Nordeste (%): 1990-2009...

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO... 10

2. DESINDUSTRIALIZAÇÃO E NORDESTE BRASILEIRO... 13

2.1 O processo de industrialização no Brasil e na região Nordeste... 13

2.2 O processo de desindustrialização e suas características... 18

3. DESINDUSTRIALIAÇÃO: CORRENTES DIVERGENTES... 24

4. METODOLOGIA... 30

5. RESULTADOS... 33

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS... 49

REFERÊNCIAS... 51

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o debate sobre desindustrialização ganhou destaque, tanto no meio acadêmico como na imprensa em geral. Com a verificação dos dados, que revelam conflitos, esse debate sobre ocorrência de desindustrialização no Brasil torna a discussão confusa entre os estudiosos do fenômeno.

Entende-se por desindustrialização, grosso modo, o fenômeno no qual a indústria perde participação no valor adicionado da economia do país ou região em detrimento dos outros setores e o número de empregos na indústria também diminui em relação ao emprego total.

Pode ser um acontecimento positivo ou lógico no caso de países considerados desenvolvidos, isso porque a economia já atingiu certo nível de renda per capita capaz de fazê-lo permutar para outro setor de atividade, ou seja, já alcançou o ponto de maturidade e ocorre uma enorme expansão do setor de serviços em detrimento do setor industrial. Portanto, à medida que há uma mudança no nível de renda per capita, a elasticidade renda da demanda por produtos manufaturados diminui, tornando-se menor do que a elasticidade renda da demanda por serviços.

No caso de ser considerado um acontecimento negativo ou precoce, a economia que sofre desse fenômeno ainda não atingiu o nível de renda per capita considerado de países desenvolvidos, necessário para perder participação da indústria na composição do PIB, o que acontece de maneira prematura, prejudicando o crescimento econômico de setores dinâmicos. Em alguns casos, esse acontecimento pode estar atrelado à chamada

“doença holandesa”, a qual acarreta uma reprimarização da pauta de exportação da economia, causada pela apreciação da taxa real de câmbio por conta da descoberta de recursos naturais escassos. Dessa maneira, a indústria ainda não atingiu seu “ponto de maturidade” e nem atingiu estágios de produtividade e competitividade compatíveis com os níveis encontrados internacionalmente.

Há uma divergência de argumentos em relação ao fenômeno da desindustrialização no Brasil, a corrente dos “novos desenvolvimentistas” defende que o Brasil passa por esse processo que é causado pela abertura cambial e comercial dos anos 1990, valorização dos termos de troca e câmbio apreciado; a outra corrente dos

transformações que ocorreram nas últimas décadas, na medida em que o câmbio apreciado facilitou a importação de máquinas e equipamentos de melhor qualidade, ajudando assim, na modernização e expansão do setor industrial.

Esse trabalho busca identificar como os setores (agropecuária, indústria e serviços) que compõem o PIB do Nordeste se comportam no contexto da chamada desindustrialização brasileira e se a mesma acontece para a Região Nordeste, quais são os setores afetados pelo processo e se há transformação estrutural, buscando identificar a magnitude.

O documento da pesquisa está dividido em cinco seções além dessa introdução, a segunda seção traz a contextualização do fenômeno desindustrialização, em que casos ele ocorre, quais são suas causas e as conseqüências geradas para a economia em geral, assim como descreve um pouco o processo de industrialização brasileiro e nordestino. A terceira seção procura esclarecer as ideias defendidas pelas duas correntes divergentes que tratam sobre o tema desindustrialização. A metodologia utilizada é apresentada na seção 4, a qual foi realizada com base nos dados coletados de 1990 até 2009 do Ipea Data, em valores absolutos R$ de 2000 (mil), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Adicionalmente, faz-se uma relação entre o valor adicionado do setor industrial e o número de empregos formais do mesmo setor, com isso mostra-se a produtividade aparente do trabalho, a qual merece ser utilizada com cautela, já que não se tem o número de horas trabalhadas exatamente.

Nordeste, também pode estar atrelado a alguns investimentos produtivos feitos na região nos últimos anos.

2. DESINDUSTRIALIZAÇÃO E NORDESTE BRASILEIRO

A desindustrialização é um tema que, atualmente, está sendo bastante discutido entre profissionais da área de economia e um público em geral, principalmente por conta da sua relevância econômica e pelo fato da indústria ser o setor mais dinâmico da economia e está exposto a flutuações de curto prazo (crises/recessões).

Na história de várias economias, a indústria teve o papel de gerar crescimento econômico, pois é um setor que tem a capacidade de puxar outros setores e, na maioria das vezes, apresenta rendimentos marginais constantes ou crescentes de escala (indispensável para a sustentação do crescimento no longo-prazo), é fonte e difusora do progresso tecnológico e permite o relaxamento da restrição externa ao crescimento de longo-prazo (OREIRO; FEIJÓ, 2010).

Industrialização representa o processo pelo qual a indústria aparece como setor dinâmico de uma economia, aquele que agrega mais valores ao produto total e/ou cria maior número de empregos (DIEESE, 2011). Diante disso, cada país ou região apresenta uma maneira diferente de se industrializar, algumas economias se industrializaram mais rápido, ao passo que outras realizam esse processo mais tardiamente, um conjunto de fatores é que determina o tempo desse processo.

2.1 O processo de industrialização no Brasil e na região Nordeste

O Brasil inicia, definitivamente, seu processo de industrialização na década de 1930 com base no modelo de substituição de importações, porém não foi uma política intencional, nem planejada e sim uma boa conseqüência das políticas implementadas para proteger o balanço de pagamentos do país diante da Grande Depressão de 1929, a qual finalizou o crescimento do mercado externo para exportações de produtos primários e também os investimentos estrangeiros no país.

Em 1932, o Brasil conseguiu se recuperar mais rápido do que a economia americana, graças à utilização da capacidade ociosa e dos dois efeitos citados acima. Com o Estado Novo houve mais oportunidade para importar bens de capital. A Segunda Guerra Mundial restringiu fortemente as importações, principalmente as de bens de capital, ocasionando inflação, pois a demanda interna tornou-se reprimida.

No plano de metas do presidente JK, é que há uma industrialização ativa e explícita de perfil horizontal, nesse período da década de 1960 é que o setor industrial brasileiro se sobrepõe ao setor agropecuário, essa tendência continuou e o Brasil havia definitivamente se industrializado, o capital estrangeiro foi um elemento importante para a industrialização brasileira e para financiar os déficits em conta corrente.

Segundo Bresser Pereira (1982) a industrialização brasileira foi chamada de substitutiva de importações porque o critério básico para produzir localmente determinado produto era examinar a pauta de importações. Esse processo de industrialização brasileira foi bastante desequilibrado, na medida em que desgastou muito a economia brasileira, gerando déficits orçamentários, inflação e comprometimento do balanço de pagamentos.

A indústria brasileira, em uma visão de longo prazo, segundo Bonelli e Gonçalves (1998) citados por Carvalho (2008) apresentou quatro diferentes fases do crescimento industrial, (1) etapa do processo de industrialização brasileira, entre 1932 e 1962, a taxa média de crescimento da indústria atingiu cerca de 9% ao ano; (2) etapa em que o Brasil viveu o período do chamado milagre econômico (1967-1973), em que a produção industrial cresceu mais de 13% e o PIB 12% anuais; (3) posteriormente, esse processo é revertido durante a década de 1980, quando a produção industrial tem péssimo desempenho e sofre uma redução média de 2% anuais; (4) por fim, a década de 1990 teria sido caracterizada por uma modesta recuperação da indústria em relação à década anterior, mas com desempenho muito aquém do observado ao longo de todo o período pós-guerra.

i.Existe uma forte correlação positiva entre o crescimento do PIB e o crescimento da produção industrial, ou seja, os países que apresentaram maior taxa de crescimento econômico são precisamente aqueles nos quais a produção industrial cresce mais rápido;

ii.Existe uma forte correlação entre o crescimento da produção industrial e o crescimento da produtividade na indústria, ou seja, uma aceleração do ritmo de crescimento da produção industrial está associada a um aumento da taxa de crescimento da produtividade na indústria, a relação de causalidade ocorre do crescimento da produção industrial para o crescimento da produtividade;

iii.Existe uma forte correlação positiva entre o crescimento da produção industrial e dos serviços voltados para a indústria, e o crescimento da produtividade fora da indústria, notadamente no setor de serviços em geral, na agricultura e setores extrativistas.

De acordo com os autores e com base nessas três leis de crescimento das economias capitalistas, a produção industrial pode ser considerada como alavanca de crescimento econômico de longo prazo. O que determina o ritmo de crescimento da produção industrial, em um primeiro momento, é a demanda efetiva pelos produtos industriais, a qual é realizada por meio do consumo doméstico e/ou das exportações. O primeiro é dependente da massa salarial, ou seja, se há aumento do consumo é por que houve crescimento econômico e aumento da produção industrial; já o crescimento das exportações apresenta dependência com a renda do resto do mundo e com o nível de competitividade da indústria.

A taxa de crescimento da produtividade do trabalho na indústria e a taxa de câmbio são duas variáveis fundamentais para promover a competitividade das exportações, pois os produtos tornam-se mais baratos e competitivos no mercado externo; entretanto, economias com juros elevados contribuem para diminuir o crescimento da produtividade na indústria, na medida em que inibem os investimentos produtivos e com isso a competitividade das exportações; quanto à taxa de câmbio, essa deve ser mantida num patamar que não prejudique as exportações.

produzia produtos primários que eram destinados ao mercado internacional. Posteriormente, a região nordeste passa por duas etapas que se referem ao processo de articulação comercial e à integração produtiva, as quais mudaram as relações que existiam entre as atividades econômicas das diferentes regiões do país. A primeira engloba o período em que o Nordeste passou a se articular comercialmente com as outras regiões brasileiras, ou seja, é a troca de mercadoria entre os espaços diferenciados, em especial a região Sudeste; a segunda etapa é o momento em que as outras regiões do país integram seu capital produtivo na região nordeste, buscando facilidade e diminuição de custos para a indústria, onde pode ocorrer a transformação radical dos processos de trabalho (GUIMARÃES NETO, 1989).

Na referida fase do isolamento relativo, o qual consistia no comércio internacional de produtos primários, os vínculos que a região mantinha com o resto do país, ou seja, o comércio exterior, eram bem mais intensas do que com o próprio país e as outras regiões. No entanto, essa estratégia de comercialização entra em crise o que culmina na articulação comercial.

A crise do setor exportador nordestino e crescimento da indústria nacional, concentrada regionalmente no Sudeste e em São Paulo especificamente, formam os determinantes para o processo de articulação comercial que surgiu entre as regiões, consolidando o mercado interno brasileiro. Os produtores e exportadores de produtos primários para o comércio internacional, com a retração da demanda externa, tiveram que buscar uma nova estratégia de comercialização para os excedentes de produtos primários exportáveis, colocando-os no mercado interno brasileiro. O surto da industrialização paulista, ocasionada pela expansão da economia do café, logo de início teve que se voltar para os mercados das demais regiões brasileiras, com isso, consolidando e constituindo o mercado interno entre as regiões, gerando fluxos comerciais regulares entre o nordeste e o Sudeste.

e das regiões, sobretudo no Nordeste. Esta região que se abria mais ao comércio interno se viu inundada por produtos industriais do Sudeste, sem reciprocidade.

Nesse contexto, o Nordeste vê as possibilidades de o seu desenvolvimento ficarem dependentes de outras regiões que detinham a concentração industrial e a maior parte do capital produtivo. Da complementariedade inter-regional para uma competição intensa, a região nordeste passa a enfrentar uma diminuição das exportações dos seus produtos para as outras regiões, consolidando uma produção regional voltada para o consumo interno.

Com a diminuição do ritmo de concentração industrial, que havia ocorrido com a competição entre as regiões, o Nordeste começa a mudar o caráter de relação existente de compra e venda de mercadorias com as outras regiões. Inicia-se um processo de transferência do capital produtivo das regiões mais industrializadas para as áreas mais periféricas, como o Nordeste. Desse modo, as transformações dos processos produtivos e de trabalho mudam a relação entre Nordeste e Sudeste. Não há mais uma relação puramente comercial entre produtores e consumidores de regiões distintas e individualizadas, o que ocorre é a chamada integração produtiva, a formação de um sistema hierarquizado de produção com o capital que está presente em quase todos os espaços nacionais (GUIMARÃES NETO, 1989).

Por certo período da história econômica, o Nordeste ficou esquecido em relação às políticas de desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que o Sudeste recebeu o amplo apoio das políticas industriais e setoriais. Isso explica um pouco a concentração industrial que ocorreu no Sudeste. Só com o apoio do Estado, por meio das políticas de desenvolvimento regional que chegaram às regiões atrasadas, a partir da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), incentivando a produção no Nordeste, é que a industrialização da região tomou vigor.

Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil tiveram papel importante na concessão de crédito, na disponibilidade de empréstimos e aprovação de projetos. A disponibilidade de matéria-prima foi outro fator indutor da localização no Nordeste, destacando-se, também, a disponibilidade de mão-de-obra com baixo custo, os incentivos fiscais da SUDENE e mais tarde dos Estados.

Essa fase de transferência do capital produtivo proporcionou à região Nordeste mudanças atreladas às exigências das regiões que transferiram esse capital, entretanto, favoreceram setores industriais, principalmente aqueles que utilizavam recursos naturais disponíveis na região.

A integração produtiva do Nordeste com as demais regiões brasileiras foi marcada por profundas mudanças na estrutura econômica regional. Houve a criação de importantes segmentos produtivos na região e a modernização de outros ramos industriais e de algumas atividades econômicas significativas. A produção de bens de consumo não duráveis passou a ser substituída pela de bens intermediários. Nesse contexto, de transformação produtiva ocasionada pelas exigências e estímulos das regiões mais industrializadas, criou-se uma estrutura produtiva dependente em relação a insumos e mercado.

2.2 O processo de desindustrialização e suas características

Já quando a indústria não está apresentando crescimento na participação da composição do PIB nacional e nem na geração de empregos, tem-se um processo contrário ao descrito anteriormente, o qual é caracterizado por desindustrialização, onde a indústria perde espaço para outros setores na composição do PIB, nesse caso, alguns padrões de produção se revertem. O conceito “clássico” de desindustrialização é uma

situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se reduzem como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente (TREGENNA, 2009 apud OREIRO e FEIJÓ, 2010). No processo de desindustrialização, em alguns casos os serviços passam a ganhar mais espaço em detrimento da indústria, esses serviços podem estar atrelados à indústria, ou em outros casos o setor primário aumenta sua participação em relação à indústria, o que é mais preocupante.

tamanho da economia do país ou região, a sua renda per capita, o nível tecnológico de produção, o tamanho dos mercados e a estrutura industrial, para alguns países é considerado um acontecimento natural e até benéfico, para outros pode ser uma maldição, a qual torna a economia mais vulnerável.

De acordo com a hipótese dos três setores de Krüger (2008), citado por Carvalho (2008), a qual é uma agenda de pesquisa que se preocupa com o crescimento dos setores ditos primário, secundário e terciário na economia ao longo do tempo, em um primeiro estágio do desenvolvimento econômico, o setor primário é dominante, tanto em termos da proporção de pessoas empregadas, quanto da participação no valor adicionado total. Posteriormente, com o advento da industrialização, o setor secundário passaria a ganhar importância em detrimento do setor primário, enquanto o setor terciário se manteria estagnado. Finalmente, em um estágio ainda posterior, o trabalho e o valor adicionado começariam a ser transferidos das atividades do setor primário e secundário para as do setor terciário.

A desindustrialização não é, impreterivelmente, um acontecimento ruim, o que nos leva a ter uma desindustrialização positiva e/ou lógica, que é resultado de um crescimento econômico sustentado com aumento da produtividade da indústria, em pleno emprego e altamente desenvolvida. Simultaneamente há transferência para o exterior das atividades manufatureiras mais intensivas em trabalho e/ou com menor valor adicionado, o que acaba diminuindo a participação do emprego e do valor adicionado na indústria; sendo assim a desindustrialização vem acompanhada de aumento da participação de produtos com maior conteúdo tecnológico e maior valor adicionado na pauta das exportações, aumentando a produtividade da indústria. De acordo com alguns estudiosos sobre o tema (Oreiro e Feijó, 2010; Bresser-Pereira e Marconi, 2009; Palma, 2005) esse tipo de desindustrialização não é o caso brasileiro.

Países considerados desenvolvidos, quando atingem certo nível de renda per

capita, há uma mudança entre a elasticidade renda da demanda por produtos

participação do emprego industrial deverá iniciar seu processo de declínio antes da queda da participação da indústria no valor adicionado. Nesse sentido, a desindustrialização não traria grandes conseqüências para a sociedade ou país, pois o setor industrial se apresenta de maneira diversificada e articulada, são produtores de tecnologias, sedes de empresas multinacionais, população escolarizada e qualificada e possuem altos níveis de renda.

Ao contrário, uma desindustrialização negativa e/ou precoce, também conhecida como nociva, a qual ocorre em qualquer estágio de desenvolvimento da economia, é a ocorrência da perda de participação da indústria na economia, sem que esta tenha atingido o nível de renda determinado para sofrer esse processo, ou seja, a economia

ainda não atingiu seu “ponto de maturidade”, o que geralmente ocorre nos países em desenvolvimento; ela vem acompanhada de uma reprimarização da pauta de exportação, na direção das commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo conteúdo tecnológico. Essa desindustrialização é causada pela chamada “doença holandesa”, onde

uma das causas é a apreciação da taxa real de câmbio, a qual é causada pela descoberta de recursos naturais escassos num determinado país ou região (OREIRO; FEIJÓ, 2010), o que acarreta a reprimarização da pauta de exportações, ou seja, o país passa a exportar produtos de baixo conteúdo tecnológico, as chamadas commodities, as quais ficam com os preços elevados no mercado internacional, contribuindo mais para a valorização cambial.

Conforme coloca Shaffaedin (apud Carvalho, 2008, p. 40), esse tipo de desindustrialização viria a partir de uma reorientação da estrutura produtiva de uma estratégia de substituição de importações para a especialização em atividades onde apresentam vantagens comparativas estáticas, o que por sua vez seria a conseqüência direta do processo de liberalização comercial. Segundo esse mesmo autor, o problema deste fenômeno é que a liberalização comercial tenderia a favorecer os setores já

suficientemente “maduros” no momento em que ela se dá o que, no caso dos países não desenvolvidos, acabaria estimulando setores de menor conteúdo tecnológico.

O Brasil ainda não apresenta o nível de renda per capita de um país rico, no qual o processo de desindustrialização não é danoso e sim um acontecimento natural. A

baratos e abundantes que, em princípio, são uma benção para o país, mas se transformam em uma maldição se o país não impede a sobrevalorização da moeda nacional que vem com a doença holandesa (BRESSER-PEREIRA e MARCONI, 2009).

De acordo com Bacha e Bolle (2013), à medida que a produtividade do setor primário aumentou e os preços internacionais tornaram-se mais favoráveis no início do século XXI, ressurgiram com intensidade as exportações de commodities.

A desindustrialização prematura apresenta consequências que são nocivas para o bom desenvolvimento da economia, principalmente na balança comercial, a qual revela redução das exportações de produtos manufaturados e aumento dos produtos básicos. Os produtos industriais de alta intensidade tecnológica reduzem sua participação na pauta de exportação, enquanto a dos produtos de médio-baixa intensidade tecnológica aumenta. A participação (média móvel 4 anos) dos produtos altamente intensivos em tecnologia reduz-se 13,1%, em 2002, para 8,8% em 2006 e 8,1%, em 2010, enquanto a participação de produtos das indústrias de médio-baixa tecnologia aumenta de 21,7%, em 2002, para 24,2% em 2006 e 25,1% em 2010 (GONÇALVES, 2011).

Dependência tecnológica, acompanhada de um déficit tecnológico (falta de inovação ou de capacidade de absorção do progresso técnico), baixo desenvolvimento do sistema nacional de inovação, pouco investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), aumento da vulnerabilidade externa, ou seja, o país não tem capacidade de resistir a choques externos e finalmente, perda de competitividade internacional nos produtos manufaturados, por conta do câmbio apreciado.

A reprimarização das exportações, a qual está diretamente relacionada com a desindustrialização precoce, apresenta alguns problemas que são inerentes às

commodities, segundo Gonçalves (2011) seria baixa elasticidade–renda da demanda; elasticidade-preço da demanda desfavorável; pequena absorção dos benefícios do progresso técnico; reforço de estruturas de produção retrógradas baseadas nas grandes propriedades; alta volatilidade de preços e instabilidade da receita de exportação, menor valor agregado, entre outros.

mesma (OREIRO; FEIJÓ, 2010). A economia brasileira encontrou ambiente favorável pelo fato da abundância de recursos naturais e pelo aumento da demanda por produtos primários internacionalmente, gerando aumento dos preços das commodities, tendo, como exemplo, a relação do Brasil com a China. A relação bilateral sino-brasileira alcançou níveis recordes em 2010, transformando a China no maior parceiro comercial do Brasil, mas com destaque para a forte participação dos produtos básicos na pauta exportadora brasileira (AMARAL FILHO e MELO, 2013).

A abertura comercial, em termos relativos, também é apontada como causa da desindustrialização, a qual contribuiu para a valorização cambial. Segundo Cano (2012) a abertura comercial com a queda das tarifas e demais mecanismos protecionistas da indústria nacional complementou o nocivo efeito do câmbio valorizado, reduzindo drasticamente o grau de proteção perante a concorrência internacional. Outra causa relevante é a alta taxa de juros, o que inibe o investimento industrial.

As reformas liberalizantes buscaram, em linhas gerais, a desregulação da economia, a liberalização do setor externo (redução de barreiras tarifárias e não tarifárias e abertura da conta capital) e a privatização das indústrias de transformação e dos serviços de utilidade pública (FERRAZ; KUPFER; IOOTTY, 2004 apud CARVALHO, 2008).

Rowthorn e Ramaswany (1999) citados por Oreiro e Feijó (2010, p.4), afirmam que a desindustrialização pode ser causada por fatores internos e externos a uma determinada economia. Os fatores internos seriam basicamente dois, a saber: uma mudança na relação entre a elasticidade renda da demanda por produtos manufaturados e serviço e o crescimento mais rápido da produtividade na indústria do que no setor de serviços e os fatores externos dizem respeito ao grau de integração comercial e produtiva das economias, tomando como base o processo de globalização, ou seja, o grau de especialização dos setores da economia, a qual pode gerar uma redução ou aumento do emprego, o que vai depender do setor de especialização.

administração da taxa de câmbio, os economistas convencionais, entretanto, ignorando a experiência mundial e brasileira, dizem ser impossível administrar a taxa de câmbio de longo prazo.

3. DESINDUSTRIALIZAÇÃO: CORRENTES DIVERGENTES

Não há um consenso, no Brasil, em relação ao fenômeno da desindustrialização, têm-se duas correntes divergentes, os “novos desenvolvimentistas”, que faz parte

Bresser-Pereira, Marconi, Oreiro, entre outros, os quais defendem que a economia brasileira está se desindustrializando nos últimos vinte anos, por conta da abertura comercial dos anos 1990, valorização dos termos de troca e câmbio apreciado, o qual reduz a competitividade das exportações industriais. A outra corrente dos chamados

“economistas ortodoxos” fala que as transformações econômicas da economia brasileira

nas últimas décadas não tiveram efeitos negativos sobre a indústria, pelo contrário, ajudaram na modernização do parque industrial brasileiro, na medida em que a apreciação do câmbio real facilitou a importação de máquinas e equipamentos mais avançados tecnologicamente, contribuindo para a expansão industrial (OREIRO; FEIJÓ, 2010).

O surgimento do Novo-desenvolvimentismo foi fruto da continuidade do Antigo-desenvolvimentismo que prevaleceu entre os anos 1930 a 1970, buscavam a proteção à indústria nacional nascente e a promoção de poupança forçada por meio do Estado. Segundo Bresser-Pereira (2006), essa corrente não é uma teoria econômica, mas busca constituir uma estratégia nacional de desenvolvimento, a qual é um conjunto de diagnósticos, instituições e políticas orientadas para o desenvolvimento econômico.

Essa corrente possui características e/ou objetivos importantes para o desenvolvimento de uma nação ou país, ou seja, dar condições às empresas nacionais para serem competitivas internacionalmente, aumentando a taxa de investimento com a contribuição do Estado, que tem um papel subsidiário, por meio da poupança pública positiva. Enquanto o antigo desenvolvimentismo era contrário às exportações, o novo desenvolvimentismo acredita na diversificação do setor exportador dos países em desenvolvimento, dando ênfase para os manufaturados ou produtos primários de alto valor agregado, sendo isso uma estratégia central.

Brasil um país que atende todos os requisitos internacionais, ou seja, tornando-se cada vez mais dependente e fortalecendo os capitais especulativos que vem para o país em busca de rentabilidade. Esta política econômica tem contribuído para o processo contínuo de desindustrialização precoce da economia brasileira (LOURES; OREIRO; PASSOS, 2006).

Segundo Bresser-Pereira e Marconi (2009), a desindustrialização do Brasil é, portanto, clara e a mudança desse cenário exige uma nova política de administração da taxa de câmbio. Nesse contexto, outro fator importante para desfazer a desindustrialização é tornar a indústria nacional competitiva, ou seja, fazer com que as exportações de produtos manufaturados tornem-se competitivas, como afirma Loures, Oreiro e Passos (2006), isso só é possível por meio da adoção de uma política econômica que aumente a taxa de crescimento da produtividade na indústria e mantenha a taxa nominal de câmbio em patamares competitivos.

Diante disso, a economia brasileira apresenta duas características que prejudicam seu bom funcionamento, sejam eles juros elevados e câmbio valorizado, os quais diminuem a competitividade dos produtos manufaturados, reduzindo exportações e o ritmo de crescimento da produção industrial. As instituições chaves na definição das políticas econômicas devem ser reformuladas, pois a moeda tendo função sistêmica não pode ser administrada para garantir lucros aos setores financeiros impedindo a geração de riqueza nova e ampliada (LOURES; OREIRO; PASSOS, 2006).

de capital, investimentos em educação, qualificação da mão-de-obra e investimentos no sistema nacional de inovação, garantindo ganhos de produtividade e competitividade.

A política econômica do Nacional-desenvolvimentismo busca implementar, planejadamente, uma política industrial pró-ativa, com base no investimento privado na indústria de transformação, com preferência pelo capital privado nacional; o investimento estatal se destina para os setores básicos. Conforme Loures, Oreiro e Passos (2006), ao longo dos 250 anos de desenvolvimento do capitalismo não existe um único caso histórico de crescimento sustentado do PIB que não tenha sido liderado e/ou impulsionado por um maciço processo de industrialização, o espetacular crescimento da economia brasileira no período de 1930-1980 coincide com o processo de industrialização acelerada da economia por intermédio do assim chamado modelo de substituição de importações.

Conforme Bresser-Pereira (2010) existem alguns fatores que são responsáveis pela dificuldade de industrialização e crescimento do país, ou seja, a excessiva entrada de capitais no Brasil, a política de crescimento com poupança externa, que gera déficits em conta corrente aumentando a dívida externa do país, e o populismo cambial com base em taxa de câmbio apreciada. Esses fatores, juntamente com a chamada doença holandesa acarretam a desindustrialização brasileira, de acordo com o mesmo autor.

A outra corrente de pensamento que compõe o debate, a chamada ortodoxia convencional, é composta por economistas neoclássicos que se opõem ao desenvolvimentismo, e uma das ideias defendidas por eles que entra em contradição com os desenvolvimentistas é a respeito do processo de desindustrialização que a economia brasileira vem passando nos últimos anos. São também chamados de monetaristas, por causa da ênfase que dão ao controle da oferta de moeda para controlar a inflação; tinham também um conjunto de diagnósticos, políticas econômicas e reformas institucionais que os países ricos ofereciam para os países em desenvolvimento, baseado na teoria econômica neoclássica.

deixando a coordenação econômica, os investimentos na infraestrutura e mesmo os serviços sociais por conta do mercado, onde todos são capazes de defender seus interesses (BRESSER-PEREIRA, 2006).

O desenvolvimento dessa corrente de pensamento é baseado no tripé que está dividido em (i) manter a inflação e as contas públicas sob controle; (ii) fazer reformas microeconômicas orientadas para o mercado; e (iii) obter poupança externa para financiar o desenvolvimento, na falta de poupança interna. Essa obtenção de poupança externa é um ponto central para a ortodoxia convencional, pois afirmam ser natural que os países ricos em capital transfiram seus capitais para os países pobres em capital, caso contrário os países em desenvolvimento não crescerão, acrescentando que os déficits crônicos em conta corrente e o elevado endividamento externo são acontecimentos naturais para os países em desenvolvimento.

Quanto à política macroeconômica, existe também um tripé que procura garantir a estabilidade macroeconômica, que é o controle da inflação, a qual será estabilizada com base no tripé (i) o governo deverá estabilizar suas despesas para garantir o superávit primário; (ii) o Banco Central terá um único mandato e único instrumento, ou seja, controlar a inflação tendo como instrumento a taxa de juros, cujo nível não importa; e (iii) a taxa de câmbio seja flutuante em um contexto de abertura da conta de capital.

Os economistas que defendem o saber convencional tendem a ignorar o fenômeno da desindustrialização para as perspectivas de desenvolvimento da economia brasileira, deixando a indústria sem importância para o crescimento econômico de longo prazo, ou seja, a indústria é apenas um setor entre outros. Para eles o que importa é desenvolver mecanismos capazes de garantir uma elevada taxa de crescimento econômico, se esse crescimento será obtido por intermédio de um expressivo crescimento do setor industrial ou dos demais setores da economia é uma questão de importância secundária,

essa visão só surge nas “modernas teorias” elaboradas naqueles países onde a indústria já se desenvolveu (LOURES; OREIRO; PASSOS, 2006).

da produtividade na indústria, acarretando a redução da competitividade das exportações de manufaturados. Dessa forma, tais políticas têm como efeito colateral óbvio a redução do ritmo de crescimento da indústria, causando assim as pressões inflacionárias.

Conforme Schwartsman (2009), economista contrário à ideia de desindustrialização brasileira, se é verdade que houve queda da participação de manufaturados na pauta exportadora, tal queda não resultou da redução (ou desempenho medíocre) das exportações de manufaturados, que cresceram além do comércio internacional nos últimos anos (até a crise), mas sim da expansão excepcional dos produtos primários, impulsionados pelo aumento extraordinário dos preços internacionais de commodities. De acordo com esse mesmo autor, a tese da desindustrialização simplesmente não sobrevive ao confronto com os dados e que apenas o abuso de substâncias liberadas na Holanda poderia explicar o apreço

incompreensível à tese da “doença holandesa”.

Segundo Bresser-Pereira e Marconi (2009), analistas (ortodoxos) negam a existência de doença holandesa e por conseqüência da desindustrialização, pelo fato de no Brasil essa doença não ser tão óbvia como nos países exportadores de petróleo; argumentam que o país continua aumentando sua produção industrial e sua exportação, o que é verdade de acordo com esses autores. Contudo, pelo fato do mercado interno ter crescido muito por conta das políticas distributivas do governo, esses analistas, que estão incluídos na linha de pensamento dos ortodoxos, veem que as empresas industriais estão investindo e acabam negando novamente a desindustrialização.

Esse debate atual mostra que, diante das ideias defendidas por cada grupo, a economia brasileira pode tomar rumos diferentes; para os ortodoxos, como o economista Alexandre Schwartsman (2009), a indústria brasileira não sofre de desindustrialização, porém para os desenvolvimentistas, é fato que existe desindustrialização no Brasil causada pela apreciação do câmbio que é consequência da

“doença holandesa” e pela política econômica praticada atualmente (altos juros e

4. METODOLOGIA

Para analisar a provável desindustrialização do Nordeste e saber se realmente a região passa por esse processo e qual a sua magnitude, realizou-se a exploração dos dados com uma pesquisa de natureza descritiva, a qual procura fazer uma demonstração do comportamento do setor industrial, principalmente da indústria de transformação, da região Nordeste, comparativamente ao Brasil. A análise está estruturada com base nos indicadores que caracterizam o processo de desindustrialização, o qual é constituído pela perda de participação do emprego industrial e do valor adicionado da indústria em relação ao emprego total e o Produto Interno Bruto (PIB), respectivamente.

A indústria de transformação será a variável representativa para a análise desenvolvida ao longo da pesquisa, pois é o setor, como o próprio nome já deixa claro, que transforma e, ao produzir, agrega valor ao produto, trazendo ganhos relativos de produtividade.

A análise será feita para o período compreendido entre 1990 e 2009 na maioria das variáveis, pois a mudança metodológica do IBGE nos dados para os anos posteriores inviabiliza, parcialmente, a exploração, ou seja, 2010, 2011 e 2012 ficaram fora do período, o que dá menos riqueza aos resultados. A opção pelos dados do Ipea Data, o qual é um banco de dados elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base nas Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se deve ao fato de se conseguir uma série mais longa com o mesmo padrão das variáveis analisadas. No decorrer da explicação da metodologia, serão descriminados os anos para cada variável separadamente.

Para analisar e comparar o Brasil com a região Nordeste, nesse contexto de

empregos formais será utilizado para calcular a produtividade aparente1 do trabalho na indústria de transformação, a qual será apresentada posteriormente.

O Valor Adicionado bruto a preços básicos (R$ de 2000) para os três grandes setores que compõem o PIB (agropecuária, indústria e serviços) será apresentado para o Brasil, Nordeste e os estados dessa região, para os anos 1990 a 2009. Nessa mesma linha de exploração, e para fazer uma análise mais precisa, a indústria será desagregada e mostrar-se-á a evolução dos setores industriais, os quais são: construção civil, extrativa mineral, serviços de utilidade pública (produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana) e indústria de transformação, para os mesmos anos e espaço. Esses dados serão relevantes para verificar se a indústria está perdendo importância na composição do PIB e quais são os setores dentro da mesma que estão sendo afetados, fazendo uma comparação entre o Brasil e o Nordeste.

Prosseguindo a análise comparativa, com base nos dados de valor adicionado do parágrafo anterior, realizaram-se cálculos de proporção para mostrar a participação dos grandes setores no PIB do Brasil, Nordeste e seus estados, em porcentagem, o qual permite uma melhor visualização em termos espaciais e temporais. O mesmo padrão de cálculo foi utilizado para o setor industrial desagregado, somente para o Brasil e o Nordeste, para o mesmo período de tempo (1990-2009). Dessa forma, a desagregação permite verificar o comportamento de cada setor da indústria, o que torna mais apurada a comparação entre o Brasil e o Nordeste, ou seja, quais são os setores dentro da indústria que regridem caracterizando a desindustrialização e se são os mesmos setores para o Nordeste e o Brasil, ou será que os setores apresentam uma mesma tendência ao longo do período analisado?

Outra parte do cálculo será feita para analisar somente a participação da indústria de transformação no PIB de cada estado do Nordeste, com base no valor adicionado de cada estado. Dessa forma fica mais claro quais são os estados que estão contribuindo para a diminuição da indústria de transformação no Nordeste.

A produtividade aparente do trabalho na indústria de transformação é outra variável relevante para verificar o processo de desindustrialização em determinada economia, o

mesmo foi utilizado para verificar a produtividade aparente da indústria em geral como, também, da indústria de transformação no Nordeste e no Brasil para os anos entre 1990-2009. Assim, será possível distinguir a evolução da produtividade aparente da indústria composta por todos os seus setores e somente do setor de transformação. Essa medida consiste na razão entre PIB do determinado setor e o número de trabalhadores formais do mesmo setor, utilizando dados do Ipea Data (valor adicionado a preços básicos – R$ de 2000) e da RAIS, respectivamente, esse cálculo foi realizado para o período num intervalo de cinco anos. Contudo, é uma maneira grosseira de apresentar a produtividade do setor.

5. RESULTADOS

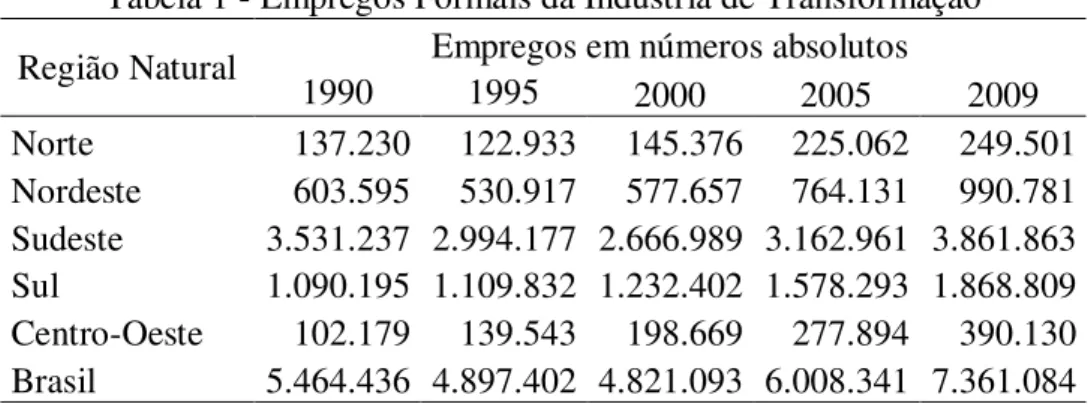

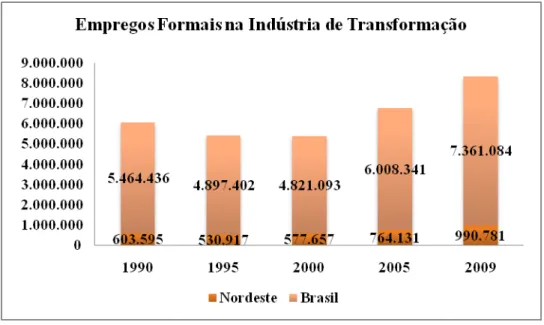

A partir dos dados de emprego formal da indústria de transformação, em números absolutos, mostrados na tabela 1, vê-se que a região Nordeste apresentou uma tendência variável de empregos formais gerados na indústria de transformação. Durante os primeiros cinco anos (1990-1995) a geração de empregos formais foi negativa, apresentando uma redução de 72.678 postos de emprego. Seguindo a análise para o restante do período, verifica-se uma recuperação já em 1995 dos empregos formais na região Nordeste, passando de 530.917, em 1995, para 577.657 em 2000. Em seguida, no ano de 2005, aumentou para 764.131 e logo após para 990.781 em 2009, um acréscimo total de 387.186(mil) trabalhadores no mercado de trabalho formal.

Analisando a economia brasileira com base na mesma variável de empregos formais na indústria de transformação, para o período semelhante, também mostrado na tabela 1, tem-se que na primeira década (1990-2000) a economia brasileira apresentou redução no número de empregos formais de 643.343, o que reflete que o Brasil passou mais tempo tendo crescimento negativo nos empregos formais, diferentemente do Nordeste, que se recuperou já em 1995. O crescimento de empregos formais no Brasil só foi positivo a partir dos anos 2000, o qual passa de 4.821.093 desse ano para 7.361.084 em 2009, com um aumento de 2.539.991 superando a perda da década anterior.

Tabela 1 - Empregos Formais da Indústria de Transformação

Região Natural Empregos em números absolutos

1990 1995 2000 2005 2009

Norte 137.230 122.933 145.376 225.062 249.501 Nordeste 603.595 530.917 577.657 764.131 990.781 Sudeste 3.531.237 2.994.177 2.666.989 3.162.961 3.861.863 Sul 1.090.195 1.109.832 1.232.402 1.578.293 1.868.809 Centro-Oeste 102.179 139.543 198.669 277.894 390.130 Brasil 5.464.436 4.897.402 4.821.093 6.008.341 7.361.084 Fonte: Elaboração própria, RAIS,2013

Gráfico 1 - Empregos formais na indústria de transformação (Brasil e Nordeste) Fonte: Elaboração própria, RAIS, 2013

A tabela 2 mostra a evolução do número de estabelecimentos da indústria de transformação. O crescimento de todo o período é positivo tanto para a região Nordeste como para o Brasil, entretanto a taxa de crescimento no Nordeste (160%) é superior a do Brasil (70%). Enquanto o primeiro passa de 15.488, em 1990, para 41.324 em 2009, o Brasil passa de 191.306, em 1990, para 331.359 em 2009.

Tabela 2 - Estabelecimentos da Indústria de Transformação

Região Natural Estabelecimentos

1990 1995 2000 2005 2009 Tx. Crescimento

Norte 3.728 4.399 6.196 8.014 9.668 159,3%

Nordeste 15.488 19.602 26.005 31.463 41.324 166,8% Sudeste 117.996 121.201 124.141 135.146 160.350 35,9% Sul 45.964 53.539 67.619 81.554 97.462 112,0% Centro-Oeste 8.130 10.004 13.653 16.990 22.555 177,4% Brasil 191.306 208.745 237.614 273.167 331.359 73,2%

Fonte: Elaboração própria, RAIS,2013

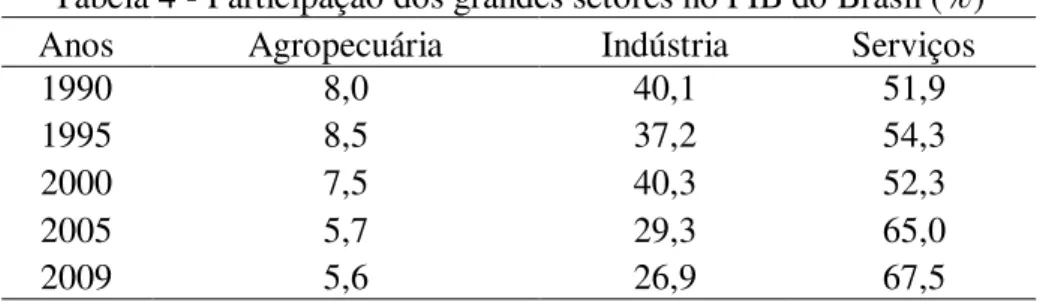

Data. Com base nos números absolutos explorados de 1990 até 2009, verifica-se, ao calcular a participação dos grandes setores no PIB do Nordeste (tabela 3), que o setor agropecuário perde participação com uma tendência confirmada, passando de 12%, em 1990, para 7,4% em 2009; no setor industrial há, também, uma tendência declinante de quase 10%, o que acaba, ainda de maneira prematura, justificando a tese da desindustrialização no Nordeste, porém outras variáveis precisam ser analisadas. Por fim, o setor dos serviços no Nordeste apresenta um crescimento significativo, ocupando o espaço dos outros dois setores, passando de 54,6%, em 1990, para 68,9 em 2009.

Tabela 3 - Participação dos grandes setores no PIB do Nordeste (%)

Anos Agropecuária Indústria Serviços

1990 12,0 33,4 54,6

1995 12,8 31,9 55,3

2000 9,4 35,6 55,0

2005 8,1 25,9 66,0

2009 7,4 23,7 68,9

Fonte: Elaboração própria, Ipea Data,2013.

Para melhor ilustrar essa tendência dos três grandes setores no PIB do Nordeste, o gráfico 2 retrata um efeito parecido com uma tesoura a partir dos anos 2000. De modo que o setor serviço ascende , a indústria e o setor agropecuário declinam, este último em menor magnitude.

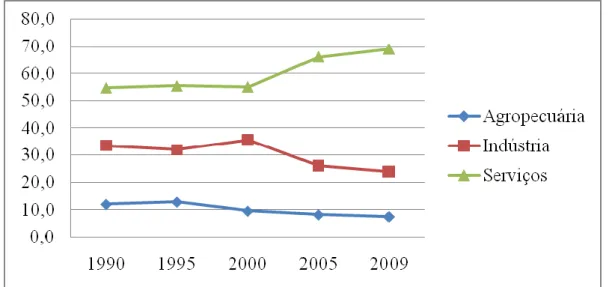

A tabela 4 reflete o resultado da participação dos grandes setores no PIB brasileiro, a qual apresenta a mesma tendência da região Nordeste, o setor agropecuário declina (8,0%, em 1990, para 5,6% em 2009), a indústria tem a mesma trajetória (40,1%, em 1990, para 26,9 em 2009) e o setor terciário apresenta crescimento firme (51,9%, em 1990, para 67,5% em 2009).

Tabela 4 - Participação dos grandes setores no PIB do Brasil (%)

Anos Agropecuária Indústria Serviços

1990 8,0 40,1 51,9

1995 8,5 37,2 54,3

2000 7,5 40,3 52,3

2005 5,7 29,3 65,0

2009 5,6 26,9 67,5

Fonte: Elaboração própria, Ipea Data,2013

Pelo gráfico 3, tem-se o mesmo efeito tesoura causado na região Nordeste, que se torna mais acentuado a partir dos anos 2000 em relação aos três setores que compõem o PIB.

Grafico 3 - Evolução dos setores no PIB do Brasil (%) Fonte:Elaboração própria, Ipea Data,2013

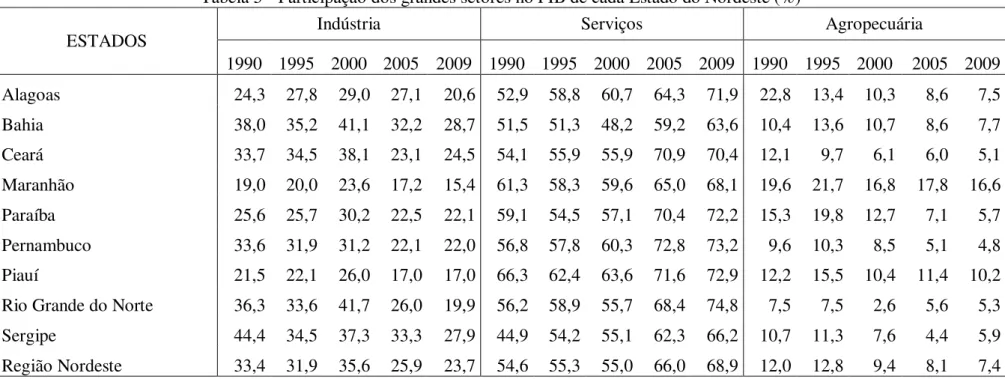

Tabela 5 - Participação dos grandes setores no PIB de cada Estado do Nordeste (%)

ESTADOS Indústria Serviços Agropecuária

Analisando a tabela 5, primeiramente para o setor industrial, verifica-se a redução da participação da indústria no PIB de todos os estados, alguns em maior proporção do que outros. Diante disso surgiram três tipos de classes para os estados, quais sejam:

i. Os estados que apresentaram redução da participação da indústria menor do que 5%, porém são estados que tinham uma participação da indústria pequena já em 1990. São eles, Paraíba (25,6%, em 1990, para 22,1% em 2009), Maranhão (19,0%, em 1990, para 15,4% em 2009), Alagoas (24,3%, em 1990, para 20,6% em 2009) e Piauí (21,5%, em 1990, para 17,0% em 2009);

ii. Os estados que apresentaram redução entre 9% e 12%, mas são estados que já em 1990 tinham participação da indústria acima de 30%. Essa classe é composta por Ceará (33,7%, em 1990, para 24,5% em 2009), Bahia (38,0%, em 1990, para 28,7% em 2009) e Pernambuco (33,6%, em 1990, para 22,0 % em 2009);

iii. Os estados com redução da participação da indústria superior a 15%, os quais tinham em 1990 também uma participação superior a 35%, a saber: Rio Grande do Norte (36,3%, em 1990, para 19,9% em 2009) e Sergipe (44,4%, em 1990, para 27,9% em 2009).

Vale salientar que os estados que apresentavam elevada participação da indústria no PIB, em 1990, foram os que mais reduziram essa participação no decorrer da análise feita até 2009, como os estados de Sergipe (-16,5%), Rio Grande do Norte (-16,4%). No entanto, o estado da Bahia que apresentava, em 1990, uma participação da indústria de 38% teve uma diminuição da participação (9,3%) inferior a do Rio Grande do Norte (16,4%), o qual apresentava, em 1990, uma participação de 36,3%.

O setor agropecuário mostra uma tendência de redução da participação no PIB de cada estado, uns mais fortemente do que outros. O estado de Alagoas apresentou a maior redução, comparado aos outros estados, de 15,3%, contudo era o estado com maior participação em 1990, por isso a queda foi maior. Os outros estados seguem a tendência que está entre 2% e 9% de redução.

produtividade se comparado a outros setores, mas é uma tendência que acompanha o desenvolvimento das economias, principalmente no Nordeste. Um fato interessante diz respeito ao comércio, o qual é um sub-setor dos serviços, que apresenta um aumento significativo na participação do PIB, com capacidade de alavancar os serviços, tanto no Nordeste como no Brasil, graças às políticas de renda e ao aumento do salário real.

Nos estados da região Nordeste, os serviços apresentam uma trajetória de ascensão, na medida em que a participação desse setor no PIB de cada estado da região vem aumentando. No período analisado, sete estados apresentaram aumento de mais de 10% na participação dos serviços, são eles: Sergipe (21,3%), Alagoas (19%), Rio Grande do Norte (18,6%), Pernambuco (16,4%), Ceará (16,3%), Paraíba (13,1%) e Bahia (12,1%); já os estados do Maranhão (6,8%) e Piauí (6,6%) apresentaram um crescimento menor, entretanto eram estados que, em 1990, já tinham uma elevada participação dos serviços no PIB.

Sergipe (-16,5%) e Rio Grande do Norte (-16,4%) foram os estados que mais apresentaram redução da participação da indústria no PIB, no entanto mostraram aumentos significativos no setor dos serviços.

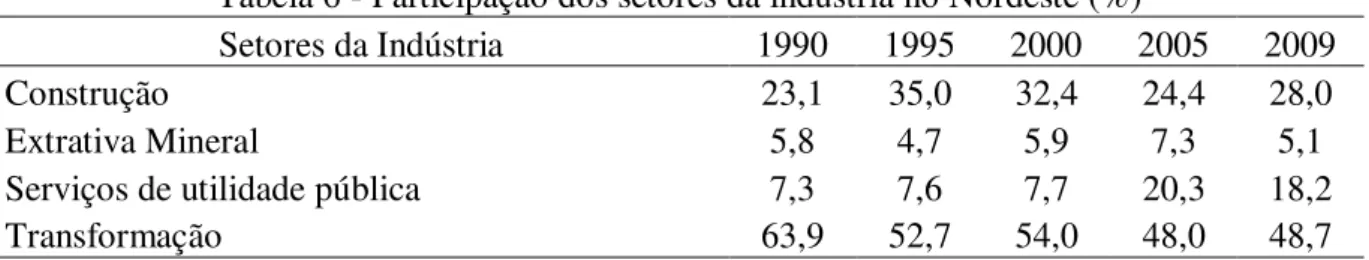

A tabela 62 traz a desagregação da indústria em seus quatro setores, mostrando a

participação de cada um no PIB do Nordeste, ao longo de quase duas décadas (1990-2009).

Tabela 6 - Participação dos setores da indústria no Nordeste (%)

Setores da Indústria 1990 1995 2000 2005 2009

Construção 23,1 35,0 32,4 24,4 28,0

Extrativa Mineral 5,8 4,7 5,9 7,3 5,1

Serviços de utilidade pública 7,3 7,6 7,7 20,3 18,2

Transformação 63,9 52,7 54,0 48,0 48,7

Fonte: Elaboração própria, Ipea Data,2013

O gráfico 4 ilustra a trajetória que cada setor da indústria seguiu ao longo da série temporal analisada.

Grafico 4 - Participação dos setores da indústria no Nordeste (%) Fonte:Elaboração própria, Ipea Data 2013

Desta forma, o setor da construção aumentou sua participação na composição do PIB nordestino em 4,9% entre 1990 e 2009; os serviços de utilidade pública também aumentaram a participação em mais de 10%, isso se deve ao fato de maior abrangência na produção e distribuição de eletricidade, gás, água e saneamento básico; de outro lado dois setores apresentaram redução de participação, o setor extrativista mostrou uma pequena redução, pouco significativa, passando de 5,8%, em 1990, para 5,1% em 2009. Finalmente, o setor de maior dinâmica e que é a variável mais observada quando se trata do processo de desindustrialização, que é a indústria de transformação, apresentou diminuição de participação bastante significativa, 63,9%, em 1990, contra 48,7% em 2009, foi o setor com maior redução de participação no PIB da região Nordeste.

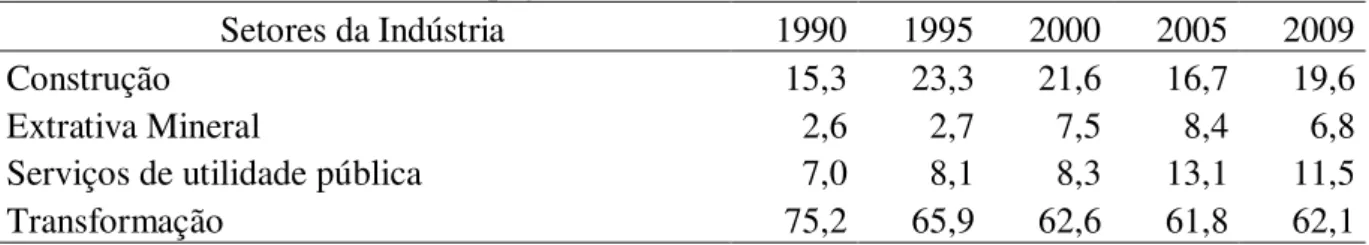

pública, com aumento de participação (4,5%), mas bem inferior ao aumento do Nordeste (TABELA 7).

Tabela 7 - Participação dos setores da indústria no Brasil (%)

Setores da Indústria 1990 1995 2000 2005 2009

Construção 15,3 23,3 21,6 16,7 19,6

Extrativa Mineral 2,6 2,7 7,5 8,4 6,8

Serviços de utilidade pública 7,0 8,1 8,3 13,1 11,5

Transformação 75,2 65,9 62,6 61,8 62,1

Fonte: Elaboração própria, Ipea Data,2013

Essa mudança de participação pode ser vista no gráfico 5:

Grafico 5 - Participação dos setores da indústria no Brasil (%)

Fonte:Elaboração própria, Ipea Data,2013

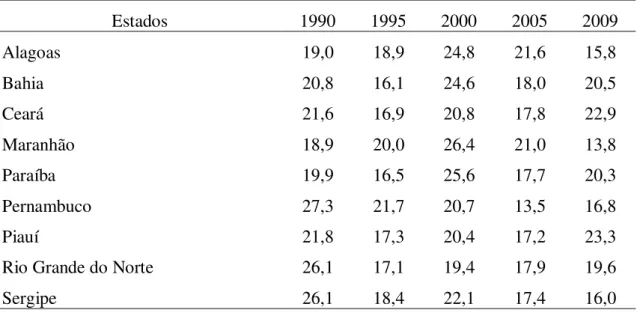

Diante desse cenário de resultados, em que a indústria de transformação está perdendo participação na composição do PIB da região Nordeste e do Brasil, faz-se a análise da participação da indústria de transformação no PIB de cada estado do Nordeste (tabela 8). Com base no valor adicionado da indústria de transformação para cada estado, em valores absolutos, a preços básicos (R$ de 2000), que está no ANEXO IV.

Tabela 8 - Participação da indústria de transformação nos PIBs estaduais (%)

Estados 1990 1995 2000 2005 2009

Alagoas 19,0 18,9 24,8 21,6 15,8

Bahia 20,8 16,1 24,6 18,0 20,5

Ceará 21,6 16,9 20,8 17,8 22,9

Maranhão 18,9 20,0 26,4 21,0 13,8

Paraíba 19,9 16,5 25,6 17,7 20,3

Pernambuco 27,3 21,7 20,7 13,5 16,8

Piauí 21,8 17,3 20,4 17,2 23,3

Rio Grande do Norte 26,1 17,1 19,4 17,9 19,6

Sergipe 26,1 18,4 22,1 17,4 16,0

Fonte: Elaboração própria, Ipea Data, 2013

Em termos gerais, o ano 2000 representou um marco de recuperação da participação da indústria de transformação para alguns estados (Alagoas, Bahia, Maranhão e Paraíba), enquanto para o restante dos estados foi um momento de redução dessa participação (Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). O ano seguinte da análise (2005), em relação a 2000, representou queda de participação para todos os estados, o que prosseguiu para o restante do período.

Tendo em vista que o número de empregos formais da indústria de transformação, tanto do Brasil quanto do Nordeste, cresceu no período analisado de 1990 até 2009 e que valores adicionados da indústria e da indústria de transformação diminuíram, no mesmo período, para o Brasil e o Nordeste, uma hipótese é que a produtividade aparente do trabalho tanto da indústria como da indústria da transformação tenham caído.

Tabela 9 - Produtividade aparente do trabalho na indústria

Anos Brasil Nordeste

1990 54,2 44,9

1995 53 47,6

2000 64,5 54,3

2005 43,2 36,4

2009 35,9 28,9

Fonte: Elaboração própria, Ipea Data e RAIS, 2013

De acordo com a tabela 9, a produtividade aparente do trabalho na indústria caiu no Brasil e no Nordeste, contudo a diminuição do primeiro foi superior a do segundo. Enquanto a redução no Brasil passou de 54,2, em 1990, para 35,9 em 2009. O Nordeste apresentou uma queda de produtividade aparente passando de 44,9, em 1990, para 28,9 em 2009.

Dessa forma, é necessário avaliar a produtividade aparente do trabalho para a indústria de transformação, para que fique claro qual o tamanho do efeito sobre a redução da produtividade aparente do trabalho na indústria.

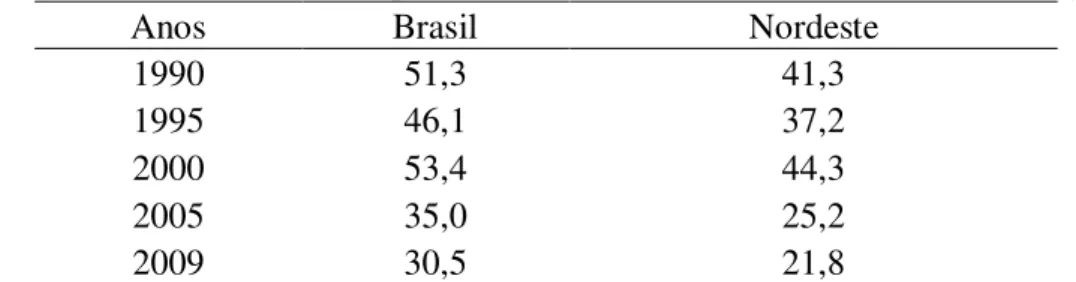

Tabela 10 - Produtividade aparente do Trabalho na indústria de transformação

Anos Brasil Nordeste

1990 51,3 41,3

1995 46,1 37,2

2000 53,4 44,3

2005 35,0 25,2

2009 30,5 21,8

De acordo com a produtividade aparente do trabalho na indústria de transformação para o Brasil e o Nordeste, como mostra a tabela 10, tanto a região como o Brasil apresentam redução. Sendo comparado com a tabela 9, que é a produtividade aparente da indústria, o setor indústria de transformação apresentou maior redução na variável. Na mesma tendência da análise anterior, a redução da produtividade aparente do trabalho na indústria de transformação para o Brasil é superior a do Nordeste, este passa de 41,3, em 1990, para 21,8 em 2009, enquanto o Brasil passa de 51,3, em 1990, para 30,5 em 2009.

Apesar da tendência da produtividade aparente do trabalho, aqui explorada, ser uma boa ferramenta para a análise, é uma medida que precisa de certa cautela, pois depende das fontes do valor adicionado e do número de horas trabalhadas com exatidão.

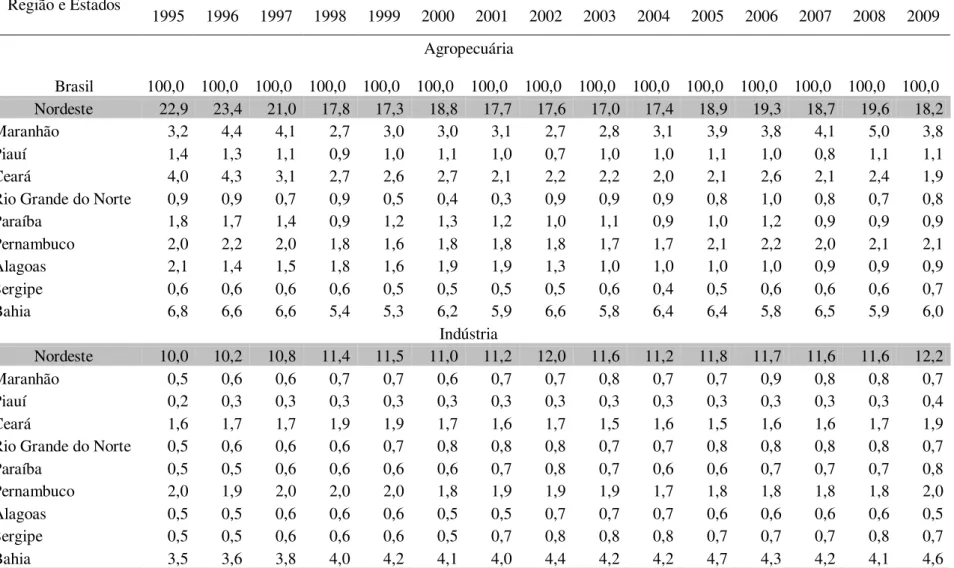

Para finalizar, faz-se uma análise da participação dos setores (agropecuária, indústria, indústria de transformação e serviços) do Nordeste e de seus estados no valor adicionado bruto do Brasil, a preços básicos (%). A tabela 12 traz os resultados, os quais revelam uma redução significativa do setor primário nordestino na participação do PIB brasileiro, a maioria dos estados acompanhou essa tendência. O Ceará foi o estado que teve redução superior aos outros estados, seguindo a mesma trajetória vêm os estados de Alagoas, Paraíba, Bahia e Piauí, porém a Bahia é o estado com maior participação já em 1995. O setor agropecuário dos estados de Maranhão, Pernambuco e Sergipe tiveram um pequeno aumento da participação no valor adicionado do Brasil.

A participação do setor industrial do Nordeste cresceu, passando de 10%, em 1995, para 12,2% em 2009, podendo ser atrelado à perda de participação da região Sudeste. O estado da região Nordeste que se destacou no aumento da sua participação foi Bahia, de 3,5%, em 1995, para 4,6% em 2009; apenas Pernambuco e Alagoas estacionaram na participação; os outros estados apresentaram um pequeno aumento, em torno de 0,2% no período.

estados da região, também Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí cresceram, só que em menor proporção. As reduções de participação do sub-setor indústria de transformação dos estados nordestinos no Brasil ficaram por conta de Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Sergipe.

O setor dos serviços do Nordeste evoluiu sua participação no PIB do Brasil, vale a pena salientar que o comércio foi dos pioneiros desse resultado, por conta das políticas de aumento do salário mínimo e de transferência de renda, as quais estimulam bastante o comércio. Todos os estados seguiram essa tendência com exceção apenas de Sergipe que se manteve estável em 0,6% de participação no PIB do Brasil.

Tabela 13 - Participação do Nordeste e Estados no valor adicionado bruto a preços básicos, por atividade econômica - 1995-2009

Região e Estados

Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agropecuária Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nordeste 22,9 23,4 21,0 17,8 17,3 18,8 17,7 17,6 17,0 17,4 18,9 19,3 18,7 19,6 18,2 Maranhão 3,2 4,4 4,1 2,7 3,0 3,0 3,1 2,7 2,8 3,1 3,9 3,8 4,1 5,0 3,8 Piauí 1,4 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 0,7 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1 Ceará 4,0 4,3 3,1 2,7 2,6 2,7 2,1 2,2 2,2 2,0 2,1 2,6 2,1 2,4 1,9 Rio Grande do Norte 0,9 0,9 0,7 0,9 0,5 0,4 0,3 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 0,8 Paraíba 1,8 1,7 1,4 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 Pernambuco 2,0 2,2 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 Alagoas 2,1 1,4 1,5 1,8 1,6 1,9 1,9 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 Sergipe 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 Bahia 6,8 6,6 6,6 5,4 5,3 6,2 5,9 6,6 5,8 6,4 6,4 5,8 6,5 5,9 6,0

Indústria