PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

VILMA SILVA LIMA

As regras da TV Universitária: lutas para a constituição de

um campo

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

SÃO PAULO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

VILMA SILVA LIMA

As regras da TV Universitária: lutas para a constituição de

um campo

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Ciências Sociais sob a orientação da Profa. Doutora Silvia Helena Simões Borelli

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

SÃO PAULO

Banca examinadora

Dedicatória

Ao meu maior e eterno mestre que soube ser parceiro no

exercício diário dessas lições: João Elias

Aos meus filhos, Rodrigo e Pedro e enteados Gabriel e Vitor

Agradecimentos

Seria impossível hierarquizar as dezenas de pessoas, que de uma forma ou de outra, estiveram presentes nesta longa jornada. Todas elas são especiais, independentemente de sua participação ativa ou não na produção desse trabalho. E todas merecem meus agradecimentos. Na certeza de cometer injustiças tentarei elencar seus nomes não em ordem de importância, mas na medida em que eles e as imagens dessas pessoas aparecerem em minha lembrança: Angela Fernandes, Samuel Paiva, Regina Tavares, Luana Carregari, Gabriel Priolli, Adriano Adoryan, Eliana Nogueira, Mary Wakabara, Sandra Botelho, Sandra Reimão, Ricardo Terra, Kelly Pereira, Daniela Barbassa, Carlos Fernando, Luiz Alberto de Farias, Willian Santanna, Inês Conforto, Marília Franco e tantos outros amigos queridos que para nomeá-los teria que ocupar o espaço de outra tese. Agradeço também à minha família: Vera, Taynara, Tuany, Rodrigo, Pedro, Val e os gêmeos.

Ao João Elias, mais do que agradecer e dedicar o trabalho, tenho que pedir desculpas pelas noites mal dormidas, crises de choros e muitas vezes desespero.

À Silvinha, pelo apoio, orientação e indicação da Vera (um anjo que apareceu em minha vida).

À Universidade Cruzeiro do Sul pelo apoio.

Aos amigos do Canal Universitário de São Paulo.

Aos amigos do Campus Virtual Cruzeiro do Sul.

Resumo

LIMA, Vilma Silva. As regras da TV Universitária: lutas e constituição de um campo. 2011. Tese (Doutorado) – Programa de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2011.

As relações entre os campos universitário/científico e o televisivo e as tensões que se criaram para a constituição de um campo televisivo universitário são objeto deste trabalho.

O objetivo principal do trabalho é a partir da análise do campo universitário e do

campo televisivo – compreender – o lugar ocupado pela tevê universitária na imbricação com esses campos. Tomou-se como exemplo paradigmático as televisões universitárias que fazem parte do Canal Universitário de São Paulo (CNU-SP), primeiro canal universitário do País a fazer uso da Lei do Cabo (8.977) que em seu artigo 23 disponibiliza para uso gratuito das universidades de sua área de prestação de serviço um canal de televisão.

A fundamentação teórica teve em Bourdieu e nos conceitos de habitus e campo

suas principais referências. A metodologia incluiu pesquisas bibliográficas e de campo com 4 (quatro) agentes (diretores) das tevês universitárias que participam do CNU-SP.

Palavras-chave: televisões universitárias; universidade; televisão; habitus, campo

Abstract

LIMA, Vilma Silva. The rules of the University TV: struggles and constitution of a field. 2011. Thesis (Ph.D.) - Program of Social Sciences, Catholic University, São Paulo, 2011.

The relations between the camps university / scientific and the television and the tensions that arose for the establishment of a television field are the subject of this university.

The main objective of this work is based on the analysis of the university campus and field television - understand - the role played by TV at university overlap with those fields. Was taken as a paradigmatic example of the televisions that are part of the University Channel University of São Paulo (SP-CNU), the first university channel in the country to make use of theCable Law (8977) which in its Article 23 provides for free use of universities its area of service a television channel.

The theoretical approach was in Bourdieu and the concepts of habitus and field his main references. The methodology included literature searches and field with four (4) agents(directors) of TV universities that participate in the CNU-SP.

Sumário

Introdução ... 16

Capítulo 1 1 Trajetórias do Campo Universitário ... 26

1.1 A Universidade: colocando o time em campo ... 27

1.2 A Universidade na contemporaneidade ... 34

1.3 A Universidade no mercado ou o mercado da Universidade ... 37

1.4 Brasil – A Universidade tardia ... 41

1.5 Um raio X da Educação Superior ... 46

1.6 O campo Universitário ... 60

Capítulo 2 2 O campo televisivo: formulações contemporâneas ... 67

2.1 A tevê e seus desdobramentos na vida em sociedade ... 68

2.2 Das aventuras de Chatô à tevê segmentada e digital ... 70

2.3 A televisão por assinatura ... 75

2.3.1 Tevê por assinatura e a distribuição dos sinais ... 77

2.3.2 Distribuição por micro-ondas ... 78

2.3.3 Distribuição por satélite ... 78

2.3.4 Distribuição por cabo ... 79

2.3.5 Distribuição pelo TVA – Serviço Especial de TV por Assinatura ... 80

2.3.6 Legislação ... 80

2.4 A televisão segmentada ... 81

2.5 Tevê digital ... 85

2.6 A tevê brasileira e seus modelos: público, estatal e privado ... 95

2.6.1 Os modelos públicos no contexto da digitalização ... 103

2.7 O campo televisivo ... 104

2.8 Universidade e televisão – tensões em campo ... 120

Capítulo 3 3 Televisão universitária: modos de fazer ... 124

3.1 A tevê educativa na contemporaneidade ... 125

3.2 A televisão da universidade ... 135

3.2.1 A televisão universitária e seus agentes ... 139

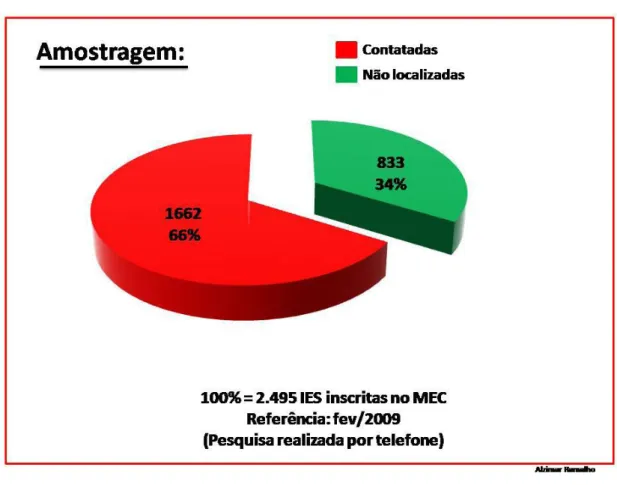

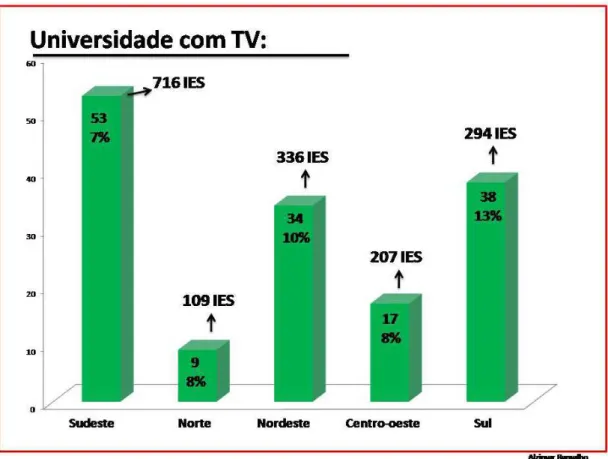

3.2.2 O perfil das tevês universitárias do Brasil ... 142

3.2.2.1 Programação baseada no gênero discursivo... 149

3.2.2.2 A tevê especializada: ciência e difusão do conhecimento ... 151

3.2.2.3 TV Universitária e a prática do ensino ... 152

3.2.2.4 TV Universitária e a prática da pesquisa e da extensão ... 154

3.2.3 Tevê universitária: entre a ciência e o senso comum ... 157

3.2.4 Há espaço para a universidade fazer tevê ... 160

Capítulo 4 4 Canal Universitário de São Paulo: antena coletiva para as tevês das universidades Paulistanas ... 163

4.1 Uma apresentação necessária ... 164

4.2 O aquecimento: CNU–SP: a universidade fazendo tevê ... 165

4.3 Apresentação do Time: Habitus e dinâmicas do Canal Universitário de São Paulo ... 167

4.3.1 Apresentação do time: as tevês universitárias do CNU-SP ... 176

4.3.2 Apresentação do Time: diversidade de objetivos; convergência na produção ... 189

4.4 Televisões Universitárias de São Paulo: apropriação das linguagens da

universidade pela televisão e da televisão pela universidade ... 195

4.5 Pesquisa: O que está em jogo nas tevês universitárias de São Paulo ... 199

4.5.1 Apresentando os jogadores: pesquisa com diretores ... 202

4.5.1.1 Coerências e incoerências em jogo ... 205

4.5.2 Os cartolas em campo: pesquisa com reitores ... 214

4.6 Fim de jogo: resultados das pesquisas ... 217

4.6.1 Agentes : trajetórias e disposições ... 219

4.7 CNU-SP: uma tentativa de emancipação ... 222

Considerações Finais ... 227

Referências ... 231

Lista de Figuras

Figura 1 - Instituições Universitárias

Lista de Gráficos

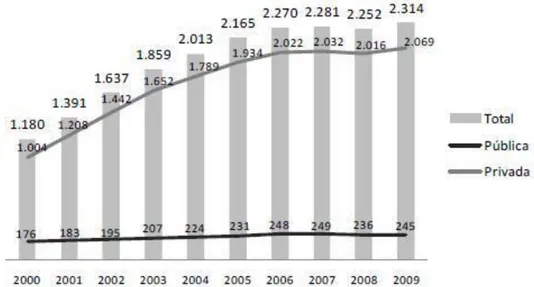

Gráfico 1 - Número Instituições de Ensino – 2009

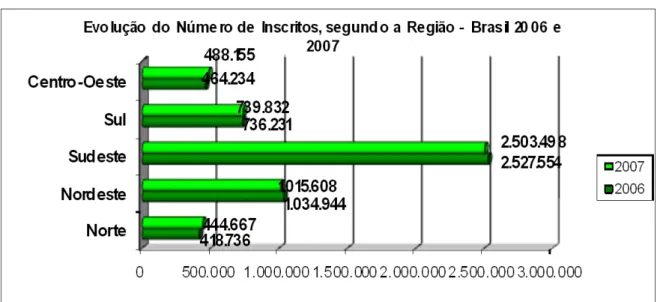

Gráfico 2 - Regiões / Evolução número de matrícula Gráfico 3 - Regiões / Números de Inscritos

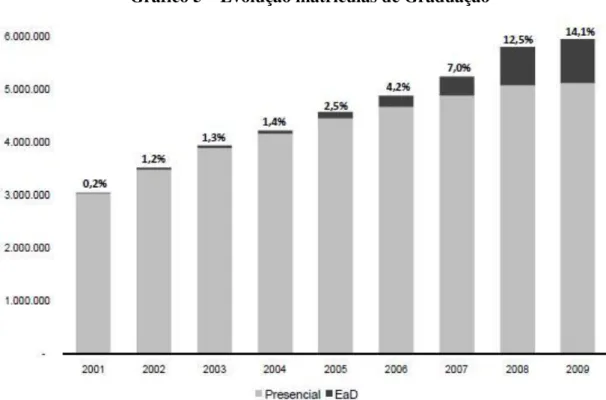

Gráfico 4 - Regiões / Número de Concluintes Gráfico 5 – Evolução matrículas de Graduação Gráfico 6 – Evolução Cursos / Região

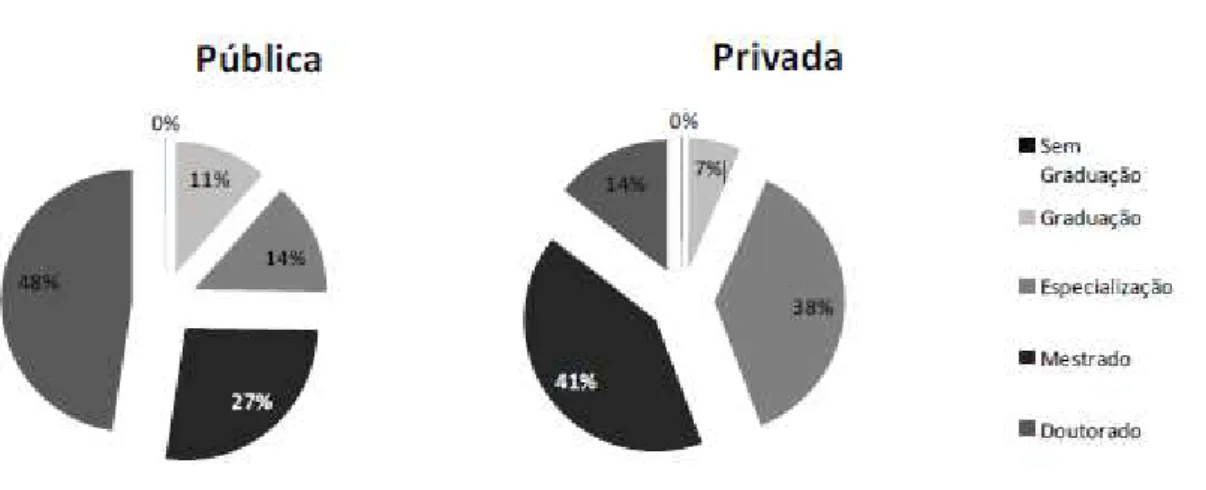

Gráfico 7 - Oferecimento de Cursos Presencial e a Distância Gráfico 8 - Professores

Gráfico 9 - Alunos / Professor Doutor Gráfico 10 - Regiões /Doutor

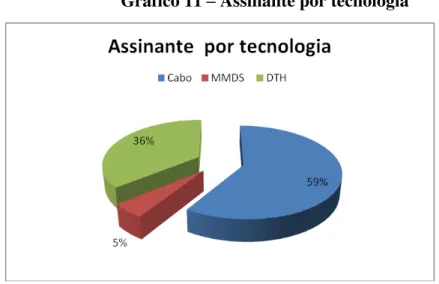

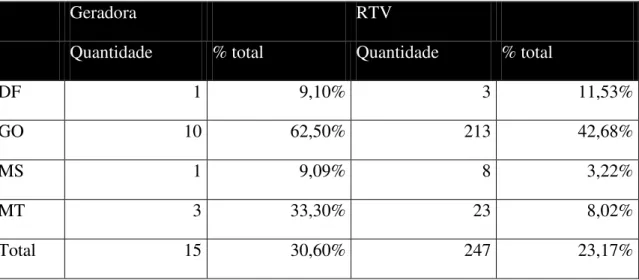

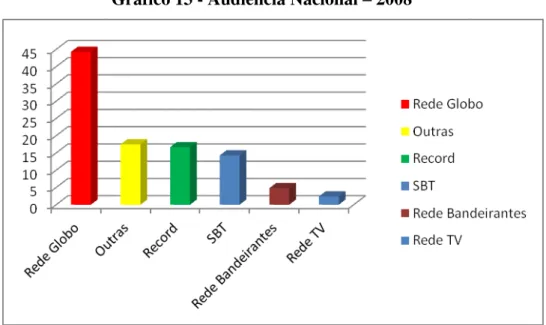

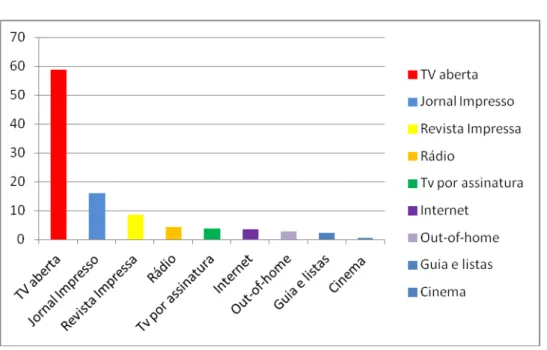

Gráfico 11 – Assinante por tecnologia Gráfico 12 –Políticos proprietários de RTV Gráfico 13 - Audiência Nacional – 2008

Gráfico 14 - Quota de Mercado– 2008

Gáfico 15 - Números de emissoras comerciais por rede – 2008 Gáfico 15 - Números de emissoras comerciais por rede – 2008 Gráfico 16 – IES no Brasil

Lista de Quadros

Quadro 1 - Normas e Regulamentação

Quadro 2 - Desaceleração do Crescimento das IES Quadro 3 - Matrículas por Organização Acadêmica Quadro 4 – 10 Maiores cursos

Quadro 5 - Número matrículas Período

Quadro 6 - As 10 Maiores Universidades do Brasil Quadro 7 – Calendário da TV Digital no país Quadro 8 – Padrões Tecnológicos

Quadro 9- Fim das transmissões analógicas (switch-off) Quadro 10 – Vendas receptor digital

Quadro 11 - Fim das transmissões analógicas (switch-off)

Quadro 12 – Origem Familiar dos proprietários de TVs no Brasil Quadro 13 - Outorgas de televisão controladas por políticos Quadro 14 - Veículos das 4 maiores redes de TV e suas afiliadas

Quadro: 15 – Emissoras Educativas – vinculação Quadro 16 - Assuntos Projeto Pauliceia em Debate

Quadro 17 - Desafio Brasil (agosto de 2005 a junho de 2006)

Quadro 18 - Cenário que compreende o espaço de produção das televisões universitárias participantes do CNU-SP.

Quadro 19 – Agentes das tevês universitárias Quadro 20 – Perfil dos Agentes do Campo Quadro 21 –habitus dos entrevistados

ABEPEC - Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais

ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão

ABMES - Associação Brasileira Das Mantenedoras Do Ensino Superior

ABTA - Associação Brasileira de TV por Assinatura

ABTU – Associação Brasileira de Televisões Universitárias ADTB-T - Advanced Digital Television Broadcast-Terristrial Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações

Ancine - Agência Nacional do Audiovisual

ANDIFES- Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

ATSC - advanced television systems committee

CDTB-T - Chinese Digital Television Broadcast-Terrestrial CNN – Cable News Network

CNU-SP – Canal Universitário de São Paulo COC – Curso Osvaldo Cruz

CONTEL - Conselho Nacional de Telecomunicações

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

DMB-T - Digital Multimedia Television Broadcasting-Terrestrial DTH – Direct to Home

DVB - digital video broadcasting EAD – Ensino a Distância

EBC - Empresa Brasil de Comunicação EDTV - Enhanced Definition Television

ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes EPCOM – Estudos de Pesquisa da Comunicação

FCBTV - Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa FCC - Federal Communications Commission

FNDC - Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação

HDTV - High Definition Televisin

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IES – Instituições de Ensino Superior

ISDB - integrated services digital broadcasting

ISDB-Tb - International System for Digital Broadcasting - Terrestrial Brazil Lavid - Laboratório de Vídeo Digital

LDB - Lei de Diretrizes e Base

MEC - Ministério de Educação e Cultura

Minicom - Ministério das Comunicações

MMDS – Multipoint Multichannel Distribution System MTV – Music Television

NBR – Canal de Televisão do Brasil PBS - Public Broadcasting Service PNE - Plano Nacional de Educação

RART - Rede Amazônica de Rádio e Televisão RBS - Rede Brasil Sul de Televisão

RNCP - Rede Nacional de Comunicação Pública

SACI - Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares SARFT - State Administration of Rádio, Film and Television SBT – Sistema Brasileiro Televisão

SBTVD - Sistema Brasileira de TV Digital SDTV - Standard Definition Television

SEB – Sistema Educacional Brasileiro SEED – Secretaria de Educação a Distância SESC – Serviço Social do Comércio

SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações SINRED – Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa

SMCC - Synchronized multi-Carrier CDMA TVA - Serviço Especial de TV por Assinatura TVE – Televisão Educativa

1

Introdução - Universidade e tevê no Brasil: caminhos cruzados

As esquinas nas quais universidade e tevê se cruzam são muitas. A universidade surgiu nas décadas iniciais do Século XX como parte do processo de modernização do país. O Estado foi inicialmente seu único mecenas e responsabilizou-se por todas as etapas de sua implantação, orientada, num primeiro momento, para atender a uma parcela privilegiada da sociedade (Bosi, 1992).

A tevê surgiu também em função do processo de modernização, fazendo parte

de ―[...] um importante período de mudanças na estrutura econômica, social e política‖

(Mattos, 2002:27). O mecenas de plantão, porém, foi o ―excêntrico empresário‖, Assis

Chateaubriand (Mello, 1994), que transformou a novidade tecnológica importada em bem acessível a poucos que podiam comprar o aparelho e acessar as mensagens audiovisuais. Segundo Mattos (2002:78), esta é a fase elitista da tevê brasileira1.

Tendo o Estado como catalisador de suas ações, tanto universidade quanto tevê desenvolveram-se e ampliaram sua presença na sociedade brasileira. Coube ao Regime Militar – 1964/1985 – definir os padrões existentes hoje para ambas. Para a universidade, mudança radical em seus rumos: saíram os modelos implantados ao longo da primeira metade do século XX, nos quais o Estado é o principal agente do processo de organização e oferecimento de vagas, e entrou a iniciativa privada, financiada pelas mensalidades e pelas verbas concedidas pelo Estado por meio de bolsas, financiamentos e filantropia. Para a tevê, o Regime implantou, com dinheiro público, a infraestrutura necessária, atraiu fabricantes dos aparelhos e organizou vendas financiadas, o que possibilitou o acesso de grande parte das famílias brasileiras ao meio de comunicação que se tornaria, a partir daí, o principal meio para veiculação de ideias.

Sustentada pelo sistema publicitário a tevê serviu ao propósito de difundir os valores da sociedade de consumo e, ao mesmo tempo, o ideário do Regime Militar.

1 SODRÉ (1997:95) relata que a ausência de uma estrutura comercial e a pequena audiência

2

―Coincidentemente, nos anos sessenta, tanto a Unesco como os Estados Unidos estavam aconselhando a utilização dos meios de comunicação de massa para promover o desenvolvimento nacional‖ (MATTOS, 2002:27).

Para operar o sistema, o empresário ―excêntrico‖, foi substituído pela Rede Globo, empresa organizada a partir de padrões técnicos, tecnológicos e estéticos de emissoras dos EUA. A tevê deixou de ser uma aventura para ser um investimento estratégico (Mattos, 2002), operado por empresas privadas, focadas em metas

mercadológicas e na eficiência operacional. O ―Padrão Globo de Qualidade‖, slogan veiculado insistentemente, há décadas, pela Rede Globo, resume a filosofia adotada pela empresa em sintonia com o Estado brasileiro, durante e depois do Regime Militar, o que levou Mello (1994)2 a afirmar que a emissora tem uma vocação ―governista‖ e

Mattos (2002), a demonstrar a intervenção direta e indireta do Estado no desenvolvimento da tevê no Brasil, principalmente a partir de 1964. Segundo este

autor ―O governo é quem decide até o tipo de tecnologia a ser utilizada‖ (Mattos, 2002:44).

Desde o seu início a tevê tem sido estudada a partir de vários pontos de vista, dos mais pessimistas, "apocalípticos" (Eco, 1970), que enxergam a cultura de massa como uma "anticultura", aos mais otimistas, "integrados" (Eco, 1970), que a veem como um fenômeno, uma possibilidade de crescimento do campo cultural. A universidade, por sua vez, também não escapa aos antagonismos de sua comunidade, que ora a vê como guardiã da produção científica e cultural da sociedade e ora, como ideário do neoliberalismo, tendo sido incorporada ao mercado como resultado do processo de globalização (Bosi, 1992).

Dicotomias à parte, buscando uma reflexão acerca da televisão e da universidade em tempos de globalização e de mudanças nos modelos vigentes, este trabalho pretende superar as cisões existentes nas perspectivas das análises citadas. Para isso, tem-se como objeto de estudo o Canal Universitário de São Paulo (CNU-SP), que veicula a programação produzida por tevês de universidades paulistanas.

2 Geraldo Anhaia Mello, na versão escrita do documentário da televisão inglesa Channel 4, Brasil:

3

A proposta inicial para esta pesquisa tinha em vista aferir a recepção da programação veiculada pelo CNU/SP. Porém, em 2007, o Canal Universitário de São Paulo realizou uma pesquisa quantitativa encomendada pelas Instituições que o compunham3. Tal pesquisa constatou que, depois de dez anos no ar, era irrelevante o número de alunos e professores que viam a sua programação.

A pesquisa citada contribuiu para o redirecionamento desta tese, já que, de posse dos dados, os quais, num primeiro momento, indicavam haver um distanciamento entre tevê universitária e seu público de maior interface dentro do segmento universitário, ou seja, professores e alunos, vários pressupostos foram levantados: inadequação da programação; qualidade editorial e técnica; meio de veiculação; entre outros. A perspectiva primeira de realização de uma pesquisa com ênfase na recepção foi descartada, já que o público - alunos e professores - que seria o foco, a audiência esperada do CNU/SP, não acompanha sua programação. Como fazer, então, um estudo de recepção e analisar a programação de um canal que não é visto por aqueles que seriam, aparentemente, seu "principal" público?

Neste momento é oportuno fazer um recorte, visando especificar algumas posições: não se entende que o único público de um Canal Universitário sejam alunos e professores. Estes constituem-se como público "idealizado", no entanto não se pode esquecer os demais públicos, uma vez que o Canal Universitário de São Paulo é veiculado por cabo e, em função disso, pode ser visto por qualquer telespectador, desde que este tenha acesso a essa modalidade de tevê. Além disso, uma das afirmações mais recorrentes junto aos produtores/diretores do setor, acerca da recepção da programação, aponta para um público "zapeador", ou seja, aquele que, à procura de uma programação não específica, ao passar pelo canal, permanece em função de seu interesse pelo tema que está sendo exibido naquele momento. Importante ressaltar que essa fragilidade verificada no CNU/SP é realidade em todos os Canais Universitários do País, como pode ser observado nos documentos produzidos pela Associação Brasileira de Tevês Universitárias - ABTU - e em diversos fóruns do segmento4.

3Material interno do CNU/SP, disponível para consulta na entidade.

4 Disponíveis em www.abtu.org.br. Tais documentos serão utilizados na análise da construção e

4

Na busca de pistas que orientassem o desenvolvimento do trabalho, decidiu-se, no primeiro semestre de 2008, pela realização de uma pesquisa experimental com (12) doze pesquisadores-professores (sem vínculo com o CNU-SP), com o objetivo de identificar assuntos relevantes que, em sua opinião, deveriam ser abordados numa tevê universitária; além disso, questionou-se o conhecimento sobre o segmento Tevê Universitária, introduzindo a entrevista com a pergunta: você conhece ou já ouviu falar na tevê universitária?

Outro assunto abordado nessa entrevista foi a pré-disposição negativa da academia em relação à televisão. Segundo Siqueira (2008 - Doc eletrônico), analisando esse meio do ponto de vista da divulgação científica, o uso que se faz da

televisão no Brasil ainda é problemático. Uma possível explicação para essa ―pré

-disposição negativa‖, bem como para seu ―uso problemático‖ talvez seja a questão do

tempo televisivo. Para Bourdieu (1997), existe um ―elo entre o pensamento e o tempo‖

e, considerando que a tevê se submete à lógica do mercado, torna-se inimiga do pensamento, criando, segundo o autor, a figura do fast-thinkers (pensadores rápidos), que, a partir de ―ideias feitas‖, analisam temas diversos. O autor afirma ainda que, visto tratar-se de ideias feitas, ou seja, opostas ao pensamento, não propiciam sequer a comunicação. O pesquisador, diante da possibilidade de expor seus pensamentos na tevê, vê-se num dilema: ocupar o espaço midiático correndo o risco de submeter o conhecimento científico à lógica da tevê ou recusar-se e manter-se no âmbito das formas de comunicação legitimadas pelo ethos científico.

A relação tevê/conhecimento científico suscitou diversas afirmações por parte dos entrevistados. As ideias apresentadas demonstram haver relativo consenso entre eles e as considerações de Bourdieu, ou seja, entendem que tevê e pensamento crítico são incompatíveis, têm tempos e objetivos diferentes, habitus e ethos que os separam, como pode ser observado nos excertos das entrevistas transcritos a seguir:

[...] não é que temos resistência ou medo em relação à TV, o fato é que, ao falar na academia, no caso de interpretação errônea, podemos voltar e esclarecer o assunto. Já na televisão isso não é possível. [...] criticamente a academia é muito peculiar. 5

5 (áudio e vídeo) Prof. Dr. Marco Antonio Moreira - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

5 [...] o cientista é muito ensimesmado, é muito pela avaliação de seus pares - esse sujeito virou ator de televisão (análise, segundo o entrevistado da academia sobre aquele professor que tem prática de aparecer na tevê). [...] nós não temos uma fala editada, como os jornalistas gostam; respostas prontas em 30 segundos [...]6

Com base nos resultados pouco reveladores no que tange à programação, já que nada do que foi sugerido apontou para mudanças ou ajustes relevantes, e, em função das recorrentes queixas sobre o tempo da televisão, diferente do tempo da academia, decidiu-se dar continuidade às pesquisas bibliográficas, buscando encontrar, nos autores e em suas obras, algum caminho que levasse a novas respostas. O autor/teoria que apresentou contribuição significativa para a proposta desta pesquisa e trouxe à cena aspectos relevantes para o estudo do objeto foi Pierre Bourdieu, que, em uma entrevista para a televisão do Collège de France, fez a seguinte reflexão, muito próxima às obtidas na pesquisa mencionada:

Eu gostaria de tentar levantar aqui, na televisão, certo número de questões sobre a televisão. Intenção um pouco paradoxal, já que acredito que, em geral, não se pode dizer grande coisa na televisão. [...] Parece-me que não se tem de aceitar essa alternativa absoluta [...] Creio que é importante ir falar na televisão, mas sob certas condições. Hoje, graças ao serviço audiovisual do Collège de France, beneficio-me de condições inteiramente excepcionais: em primeiro lugar meu tempo não é limitado; em segundo, o assunto de meu discurso não me foi imposto [...] em terceiro, ninguém está ali, como nos programas comuns, para me chamar à ordem, em nome da técnica, em nome do público que não me compreenderá ou em nome da moral da conveniência etc. (Bourdieu, 1997:15)

As dificuldades para realizar uma pesquisa de recepção da programação do CNU/SP, pelas razões já expostas, levaram à mudança no viés do trabalho, que deslocou seu foco para a compreensão do espaço ocupado pelas tevês universitárias a partir dos estudos realizados por Bourdieu, os quais contribuíram para fundamentar uma das hipóteses levantadas para a questão do distanciamento entre público universitário e CNU-SP. Essa hipótese é a de que esse espaço ainda não está bem delineado, visto que, em função de sua posição, as tevês universitárias aglutinariam

habitus de ambos os campos – universitário e televisivo: no âmbito acadêmico, não se legitimariam como um elemento da universidade; e no âmbito televisivo, não se comportariam ou se configurariam como um veículo de comunicação constituído de

6 (áudio e vídeo) Prof. Dr. José Peres Angotti - Universidade Federal de Santa Catarina, em

6

linguagem e objetivos próprios. As tevês universitárias, nessa perspectiva, apresentariam dificuldades em definir seu campo, seu espaço de atuação.

Ao delimitar o cenário de atuação das tevês universitárias de São Paulo–

inseridas na tensão entre dois campos – pretendeu-se entender as práticas realizadas em seu interior, bem como contextualizá-las junto aos campos televisivo e universitário. Para esboçar o quadro de referência das tevês universitárias foi necessária uma metodologia que identificasse a posição histórica dos canais universitários em seu campo de poder; a estrutura interna destes; e a gênese dos

habitus dos indivíduos responsáveis por sua efetivação, uma vez que, para Bourdieu

(1998), habitus é visto como um princípio correspondente e mediador entre as práticas individuais e a condição de existência.

A noção de campo, por sua vez, está vinculada às relações sociais instituídas dentro do espaço pré-estabelecido para o "jogo" e o modo de pensar e agir dos produtores/diretores das tevês universitárias demarca a posição de cada instituição/indivíduo diante das estratégias engendradas pelos diversos atores sociais envolvidos. É a partir destas relações de conflitos que se estabelecem as alianças, as estratégias, os métodos, enfim, os caminhos da programação definida por esses profissionais. A definição da fundamentação teórica tornou essencial buscar referências que norteassem o estudo, no sentido de configurar os elementos que compõem os campos– televisivo e universitário – bem como indicou a necessidade de caracterizar as intersecções entre esses campos e sua influência sobre as tevês universitárias.

7

conceito de canal, no entanto, surgiu somente em 1997 com a união das nove universidades fundadoras do CNU-SP (Thomaz, 2007).

A inauguração do Canal Universitário de São Paulo data de 10 de novembro de 1997, a partir da união de 09 (nove) instituições de ensino superior da cidade de São Paulo (Mackenzie, PUC/SP, São Judas, Uniban, Unicsul, Unifesp, Unip, Unisa, USP). O CNU-SP foi o primeiro a utilizar a prerrogativa da Lei de tevê por cabo (8.977) que, em um de seus artigos, prevê a criação de um canal de tevê mantido e gerido pelas universidades existentes nos municípios. O CNU-SP define-se como uma emissora de televisão de caráter educativo e cultural, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a elevação intelectual do público telespectador (código de ética,1997).

Cabe exclusivamente ao CNU-SP, enquanto instituição, a difusão dos programas produzidos pelas tevês (universidades) que o integram. Por isso, um conceito bastante utilizado para denominá-lo é o de ―antena coletiva‖, termo que, no decorrer do trabalho, será explicado. Tanto a administração quanto o financiamento do Canal Universitário de São Paulo são de responsabilidade das universidades integrantes, já que não há espaço na Lei para inserção publicitária. Além disso, sua gestão ainda não foi profissionalizada, ou seja, não há uma administração, exclusiva, do CNU/SP; toda a sua gerência ou ingerência é determinada pelas instituições que o compõem. Uma organização bastante difícil, na medida em que há, num mesmo espaço, e com isonomia, IES com orientações e objetivos diferentes (Lima, 2002).

Entendeu-se que para a realização do estudo em questão seria necessário adotar uma metodologia articulada e organizada, visto tratar-se de dois assuntos - tevê e universidade – de grande complexidade e relevância, amplamente explorados como temas em pesquisas acadêmicas. Acompanha-se, neste sentido, o posicionamento de Johnson (2004), segundo o qual a adoção de um plano metodológico que revise as abordagens adotadas, que reconsidere os objetivos, a competência e limites do objeto, pode apontar para perspectivas que permitam olhar a totalidade e não fragmentos. Ainda segundo ele, cada abordagem pode apontar para diversos aspectos.

[...] um tipo particular de estratégia de definição que revise as abordagens existentes, identificando seus objetos característicos e a abrangência de sua competência, mas também os seus limites. Na verdade não é de uma definição ou de uma decodificação que nós

8 trata de uma questão de agregar novos elementos às abordagens existentes (um pouco de Sociologia aqui, um tanto de Linguística acolá), mas de retornar os elementos das diferentes abordagens em suas relações mútuas (Johnson, 2004:19).

Diante do arcabouço de ideias apresentado e das inúmeras interpretações que estas poderiam gerar, para organizar as atividades, elegeram-se, do ponto de vista metodológico, quatro aspectos acerca do setor para serem observados, os quais nortearam a pesquisa e orientaram as escolhas durante o processo de obtenção de respostas. O primeiro deles diz respeito às condições históricas e sociais que propiciaram a formação dos campos televisivo e universitário e, a partir desses, de cerca de 150 tevês universitárias no Brasil; o segundo, à identificação do perfil dos pensadores/pesquisadores/produtores, enfim, especialistas que diariamente são responsáveis pela escolha e produção dos assuntos abordados pela programação do CNU/SP; o terceiro, consequência do segundo, tem por objetivo refletir a questão dos

habitus dos produtores/diretores e da universidade impregnados na programação e na

dinâmica de produção dos programas; e o quarto e último elemento pesquisado buscou identificar o posicionamento dos reitores das IES participantes do CNU-SP acerca do papel da tevê universitária na missão dessas instituições. ―[...] a ação das obras sobre as obras [...] sempre se exerce tão somente por intermédio dos autores cujas estratégias devem considerar também sua orientação aos interesses associados à sua posição na estrutura do campo‖ (Bourdieu, 1996:226).

A investigação realizada tem como eixo norteador as práticas dos diretores/produtores, visando identificar seu poder de escolha e de decisão diante de fatos oferecidos ora pelo campo televisivo ora pelo campo universitário/científico. Para a utilização do critério de campo definido por Bourdieu, é necessária também a identificação dos agentes e/ou das instituições responsáveis pela organização do setor que estabelecem seus princípios, seus sistemas de avaliação, suas práticas e produções. Segundo o autor, essas instituições são importantes para a recepção, visto que asseguram sua existência e a dos agentes capazes de reproduzir e renovar os produtos.

9

Descrevem-se, a seguir, os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho:

Pesquisa secundária efetivada com o levantamento bibliográfico e estudo de documentos do segmento;

Pesquisa primária envolvendo levantamento de informações por meio de entrevistas – inquérito pessoal - com diretores de tevês universitárias. A técnica adotada para obtenção das informações a serem utilizadas no trabalho incluiu, como já relatado, um estudo de caso realizado junto ao Canal Universitário de São Paulo. O procedimento compreendeu visitas a todas as instituições integrantes, com a finalidade de observar os seguintes aspectos: rotina de trabalho; habilidades; parque tecnológico; relacionamentos. Para as entrevistas, utilizou-se um roteiro estruturado, visando identificar o lugar ocupado pelos diretores/produtores no processo de sugestão de pautas e elaboração da programação, uma vez que suas práticas tendem a se refletir nos produtos produzidos e veiculados pelo Canal Universitário de São Paulo.

O principal objetivo definido para o estudo foi, a partir da análise do campo

universitário e do campo televisivo, e buscando fundamentação nos referenciais teóricos de Pierre Bourdieu - em especial, os conceitos de campo e de habitus -, compreender o lugar ocupado pela tevê universitária na imbricação com esses campos.

Pretendia-se, ao articular as noções de campo e habitus, entender, primeiramente, como se processam as tensões que surgem com a convergência entre

os campos televisivo e universitário e, num segundo momento, analisar o surgimento

de práticas relativas a esses campos que incidiriam sobre o fazer televisivo desenvolvido na modalidade universitária. Além disso, buscou-se identificar, com base nos conceitos bourdianos, os elementos que caracterizam o lugar ocupado pela tevê universitária, bem como estabelecer os nexos que explicam suas dinâmicas.

10

outros - , o estado da arte do Campo universitário e científico. Para que essa reflexão fosse profunda e metódica, considerou-se conveniente apresentar a estrutura atual desse cenário.

No segundo capítulo, - O Campo Televisivo: Formulações Contemporâneas - apresenta-se, tendo como alicerce uma pesquisa bibliográfica e documental, a televisão no contexto contemporâneo. Para isso, buscaram-se dados relativos às condições de sua implantação e desenvolvimento no país - quem eram seus agentes na época; quais lutas se travaram para a distribuição das posições dentro desse campo. Nesse capítulo dois aspectos relevantes foram abordados: a relação entre tevê pública (canais universitários, canais legislativos, canais comunitários) e tevê privada; e o contexto da digitalização da tevê e suas consequências são temas tratados neste capítulo.

O terceiro capítulo, que recebeu o título - Televisão Universitária: Modos de fazer – apresenta o estado da arte dos Canais Universitários brasileiros e indica dados relevantes acerca do segmento. Além disso, expõe conceitos que ajudam a ampliar o olhar sobre a televisão universitária.

No quarto e último capítulo – Canal Universitário de São Paulo: antena coletiva para as tevês das universidades paulistanas –, com base em um estudo de caso realizado por meio de observação e aplicação de um questionário estruturado, apresentam-se o Canal Universitário de São Paulo, seus agentes, seus habitus, suas dinâmicas, coerências e incoerências. Os dados coletados permitiram identificar e apresentar o grau de autonomia que o canal universitário tem em relação aos campos

universitário e televisivo. Bourdieu, durante conferência em Paris (1997), afirma que

―o grau de autonomia de um campo tem por indicador principal seu poder de refração,

de retradução‖.

11

Capítulo 1 - Trajetórias do Campo Universitário

Este capítulo tem como objetivo apresentar e refletir, a partir de uma análise bibliográfica, o estado da arte do campo universitário e científico. Para que esta reflexão seja profunda e metódica, considerou-se conveniente apresentar a estrutura atual deste grande cenário - Campo Universitário - por meio de pesquisas secundárias realizadas nos setores afins. Os conceitos de Habitus e Campo, de Pierre Bourdieu, perpassarão todo o capítulo, uma vez que se entende que ambos serão ponto de partida para entender o complexo jogo que se produz nesse campo. ―Numa sociedade desencantada, o reencantamento da universidade pode ser uma das vias de simbolizar o futuro (...) Tal papel é uma microutopia. Sem ela, a curto prazo, a universidade só

12 1.1 A Universidade: colocando o time em campo

O acúmulo do capital financeiro, a capacidade científica e o desenvolvimento tecnológico são características fundamentais da globalização nos países desenvolvidos e, atualmente, caracterizam-se como elementos diferencias nas relações internacionais. Pode-se afirmar que o grande diferencial deste século reside no uso que as nações fazem do conhecimento produzido.

A universidade, em qualquer lugar do mundo, apresenta-se como palco ideal para esse desenvolvimento, uma vez que se configura como polo catalisador de ideias que alimentam o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. Para Porcello (2002), a universidade surgiu da necessidade de perpetuar o conhecimento, uma vez que, antes dela, a educação ocorria a partir das práticas cotidianas. Estudar a universidade é importante na medida em que ela se configura como locus no qual grande parte da pesquisa básica das ciências fundamentais é produzida. Portanto mostrar sua relevância significa explicitar suas contribuições como meio de acesso ao conhecimento científico, como instrumento de cultura e de desenvolvimento social. Este posicionamento está presente no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, que tem, como diretriz, a expansão com qualidade do ensino superior, entendendo que cabe ao Estado a organização desse segmento da educação como fator essencial ao desenvolvimento do país.

A instituição universitária adquiriu espaço relevante na vida cultural da sociedade contemporânea, passando a representar o auge na hierarquia escolar, configurando-se tanto como produtora de conhecimentos quanto como responsável pela formação dos intelectuais que lidarão com esses conhecimentos e com a difusão da cultura em diversos outros setores. Gramsci (1988:9) analisou o papel dos intelectuais na sociedade. Para ele,

O enorme desenvolvimento alcançado pela atividade e pela organização escolar (em sentido lato) nas sociedades que surgiram do mundo medieval indica a importância assumida no mundo moderno pelas categorias e funções intelectuais: assim como se buscou aprofundar e ampliar a ―intelectualidade‖ de cada indivíduo,

13

inclusive dos organismos que visam a promover a chamada ―alta

cultura‖, em todos os campos da ciência e da técnica.

A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A complexidade da função intelectual nos vários Estados pode ser objetivamente medida pela quantidade das escolas especializadas e pela sua hierarquização: quanto mais extensa for a

―área‖ escolar e quanto mais numerosos forem os ―graus‖ ―verticais‖

da escola, tão mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um determinado Estado.

No Brasil, o papel dos intelectuais tem sido discutido ao longo da história, havendo, desde o início do Século XX, reconhecimento da sociedade quanto à importância destes para o desenvolvimento do país. A partir do Estado Novo - 1937/1945 - há a profissionalização dos intelectuais que atuam dentro de setores do

Estado, principalmente educação e cultura, e, desde então, os ―especialistas‖ têm

presença cada vez maior para indicar políticas, ações e estratégias, tanto para o Estado, quanto para o setor privado.

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia é inerente ao mundo contemporâneo e, em consequência dessa realidade, criou-se uma demanda por profissionais qualificados para o desenvolvimento de pesquisas e projetos inovadores. Para alguns pesquisadores, no Brasil, diferentemente do que ocorre na maior parte do mundo, a universidade está relativamente apartada dessa realidade, mesmo ocupando, desde 2007, a 15ª posição mundial de indexação de artigos em publicações acadêmicas. Para Aranha (2008)7, o país não consegue transformar o conhecimento

produzido em produtos ou serviços disponíveis para o mercado e o grande desafio da inovação consiste na efetivação de um trabalho que sintonize todos os atores envolvidos nesse processo, ou seja, empresa, universidade e consumidores.

A falta de sintonia entre mercado e universidade é uma questão bastante controversa, como demonstra Audy (2006), e intensamente discutida por diversos setores da academia. Há aqueles que defendem a redefinição das relações entre universidade e mercado, visando ao estabelecimento de uma mão dupla, e há aqueles que intensificam as distâncias, uma vez que, para estes, os objetivos de ambos os setores – mercado e universidade – são excludentes.

7

14 A universidade e a empresa são regidas por valores absolutamente próprios e distintos. São diferentes os seus ciclos de tempo, os seus objetivos e as suas motivações. No entanto, é necessário que haja complementaridade entre elas, em proveito do todo social (Marcovitch, 1999:15).

Se Marcovitch apresenta um posicionamento relativista, encontram-se autores que propõem uma aproximação maior, como Audy (2006), que justifica ser necessário às universidades obter novas fontes de receita e garantir sustentabilidade para realização dos projetos de pesquisa e demais atividades acadêmicas. Já Chauí (2003), numa direção oposta, acredita que as políticas da Educação superior pautadas pela lógica de mercado produzem o que denomina de Universidade Operacional, ou seja, aquela voltada para si mesma, que, em detrimento do saber científico, forma para o mercado de trabalho.

O que se observa, independentemente das análises dos diversos autores acerca da relação entre universidade e mercado, é que esta, vista como locus da produção de conhecimento, tem papel fundamental na vida social, na medida em que seu posicionamento, em relação a temas como economia, política e sociedade, pode interferir na direção adotada pelo Estado. Cabe a ela não somente a formação de profissionais competentes para atuarem no mercado de trabalho, mas, principalmente e efetivamente, operar junto à comunidade no sentido de disseminar o conhecimento produzido e produzir conhecimentos e técnicas que contribuam para desenvolvimento da vida social.

Evidentemente, ao cumprir esse papel, a universidade pode contribuir para atender demandas da sociedade, as quais, na maioria das vezes, existem em função de opções políticas mais amplas, destacando, porém, que não cabe a ela um papel funcional e tampouco a de substituta do poder público. Vista sob a ótica da autonomia universitária, a relação com a sociedade deve ocorrer de forma mediada; visando, única e exclusivamente, por meio de um diálogo permanente, à produção e à disponibilização do conhecimento. Segundo Audy (2006:340),

15

Se, por um lado, como visto, há destaque para o distanciamento entre mercado produtivo e universidade, por outro, deve-se registrar que alguns segmentos da sociedade civil têm espaço privilegiado junto à vida acadêmica – principalmente aqueles menos favorecidos - proporcionando a abertura de novos campos de investigação em várias áreas do conhecimento. Evidentemente que esse destaque aos menos favorecidos se dá de modo instrumental, na medida em que as pesquisas impulsionadas pelos principais órgãos buscam soluções para os problemas dessa parcela da sociedade. A manutenção da parceria entre universidade e sociedade é desejável e vista com bons olhos por ambas, já que essa relação reafirma valores da democracia e da ética dos indivíduos. Essa questão - parceria entre universidade e sociedade – será abordada com mais ênfase no capítulo 4, visto que a tevê universitária, objeto deste trabalho, apresenta-se à sociedade e à universidade como um elo entre ambas.

A inclusão de atividades de ―extensão‖ nos projetos que antes incluíam ensino

e pesquisa expressa a disposição de aproximar essas instituições da realidade das maiorias para além da utilização dos produtos decorrentes das pesquisas científicas. Para as universidades particulares, em especial, a extensão assume papel não desprezível, porquanto conforma o principal eixo de construção de legitimidade e expansão da ação institucional. Dos hospitais universitários ao atendimento em outros

setores da ―vida inteligente‖ – jurídico, psicológico, comunicacional –, procurou-se

apresentar à sociedade justificativa para a designação de instituição ―sem fins lucrativos‖ que caracterizou, por muito tempo, a totalidade das universidades ―não públicas‖ do país.

A universidade deve ser necessariamente ideológica e não inevitavelmente ideológica, pois a qualidade política não é um pacote que se compra ou se impõe, mas sim uma questão de opção individual e social no horizonte da liberdade possível, ou seja, uma conjuntura histórica que supõe a rejeição de propostas reconhecidas como incorretas e a aceitação de outras abraçadas como a construção prática de um compromisso político coletivo (Demo, 1994:43).

16

representava a felicidade; os medievais viam-na como salvação da alma; e a modernidade a vê como empregabilidade e renda.

A função pública da universidade, com o livre exercício de docência, pesquisa e serviços à comunidade, deve ser mantida, coerentemente, dentro do contexto das exigências educacionais e das necessidades de cultura e conhecimento de toda a sociedade. Todavia, a própria qualidade do ensino e da pesquisa nas universidades públicas brasileiras está sendo prejudicada por uma estrutura obsoleta, que não premia qualidade, não atende necessidades do mercado de trabalho, nem contempla a expansão do número de vagas oferecidas e de atividades de extensão (Guralnik, 1998).8

Divergências à parte, há recorrências significativas nos discursos dos diversos agentes acerca de temas relacionados ao papel da universidade: a questão da autonomia, a necessidade de reestruturação, a aproximação ou não do mercado, a qualidade no ensino ou, na maioria das vezes, a falta dela, os custos do sistema universitário, entre outras. A crise do modelo, principalmente o público, é evidente. O setor privado, apesar da demanda da sociedade e do apoio, inclusive econômico, do Estado, também apresenta relevantes carências e limitações que preocupam o segmento e alguns setores da sociedade civil que acompanham a expansão das instituições de ensino superior brasileiras.

É esta situação que explica o alto nível de controvérsia que circunda a educação superior privada brasileira. Em um extremo, estão os que entendem existir uma contradição insanável entre os fins públicos da educação e os interesses privados dos proprietários das instituições privadas. Nesta perspectiva, seria inadmissível a existência de instituições privadas de fins lucrativos, e a própria existência de um setor privado é vista como questionável. A expansão do setor privado e sua natureza frequentemente empresarial são percebidas como uma aberração que caberia limitar ou coibir, sendo no máximo tolerada como mal inevitável, mas nunca apoiada ou subvencionada. No outro extremo estão os que defendem que as instituições privadas, sobretudo as de natureza confessional, religiosa e comunitária, desempenham função social relevante e deveriam ser subvencionadas com recursos públicos, que não deveriam ser limitados ao financiamento das instituições estatais. Finalmente, no setor mais claramente empresarial, predomina a busca de uma liberdade empresarial absoluta do setor privado, em que se considera como abusivos quaisquer atos do poder público que busquem

8 Hernan Chaimovich Guralnick, Em nome da Rosa / Junho de 1998 – Disponível em:

17 garantir a qualidade e regular a provisão de serviços do setor (Schwartzman, J., Schwartzman, S., 2002).9

A crise pela qual passa a universidade no dias de hoje não é assunto exclusivo da contemporaneidade, podendo-se afirmar tratar-se de um processo iniciado há algumas décadas. Retornando à gênese desta ―crise‖, muito do que se debate hoje está

presente no Relatório Atcon10, que revelou o estrangulamento no canal de acesso à

universidade, quando milhares de jovens, apesar de aprovados nos exames, ficavam fora da universidade em função de falta de vagas. A partir daí, a preocupação do Estado foi a ampliação de vagas sem planejamento ou investimentos significativos. Evidentemente outras questões devem ser consideradas, entre elas a de que, naquela época, logo após o golpe de 1964, os militares vinculavam o progresso do país à ideologia desenvolvimentista.

A educação, em todos os níveis, passou a ser responsável por promover o sucesso do projeto político e foi reorganizada visando a adaptar-se ao princípio norteador daquele tempo - o binômio ―segurança e desenvolvimento‖ – conceitos-chave para se compreender as ações do Estado. Foi dessa maneira que, segundo Shiroma et al (2002), o sistema educacional adaptou-se a uma concepção econômica de desenvolvimento e transformou educador e educando em mercadorias que, se bem moldadas, podem gerar lucros.

No final dos anos 1960, com base em estudos realizados, o Estado passou a argumentar que o ensino privado superior cumpriria função complementar, visto que o poder público não dispunha de mecanismos para arcar, isoladamente, com esse ônus. Soma-se a isso a orientação do Relatório produzido pelo professor Rudolph P. Atcon que, seguindo inspiração no modelo americano, disseminou a ideia de privatização nesse nível de ensino. Como se pode verificar, a iniciativa privada entra nesse cenário para suprir uma demanda reprimida. Essa iniciativa, segundo alguns especialistas da época, possibilitaria atender a anseios da sociedade, sem onerar o Estado, como já

9 O ensino superior privado como setor econômico – Trabalho realizado em 2002 para o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – Disponível em: http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/educacao-cultura/texto-98-2013-o-ensino-superior-privado-como-setor-economico.pdf

18

ocorrera no ensino nos níveis fundamental e médio, com resultados pedagógicos e sociais discutíveis (Cunha, 1988).

Em decorrência dessa atitude, alguns resultados foram sentidos e perduram até os dias de hoje: aumento no número de escolas privadas de ensino superior; acesso das camadas menos favorecidas ao ensino superior; organização didática e pedagógica de cursos distintos daqueles oferecidos pelas instituições públicas; questões de eficiência e lucratividade em detrimento da qualidade do ensino.

[...] a massificação da empresa educativa de nível pós-secundário trouxe consigo vários efeitos combinados: mesocratização da matrícula, com crescente participação dos setores médios baixos em carreiras curtas, médias e semiprofissionais; feminilização da matrícula, que levou a uma distribuição mais equitativa da mesma entre sexos, ainda que as carreiras profissionais de prestígio permaneçam preponderantemente masculinas; regionalização da matrícula, com crescente participação de instituições situadas fora da capital ou das duas ou três maiores cidades de cada país; terceirização da matrícula, que tende a concentrar-se na carreiras de ciências sociais, educação, comércio e administração de empresas; e, finalmente, privatização da matrícula (Brunner, 2001:28).

Posteriormente, segundo Chauí (2003), a reforma do Estado realizada no período de 1995/1998 definiu alguns setores – Educação, Saúde e Cultura - como de serviços não exclusivos do Estado, provocando, na Educação, algumas alterações significativas: a educação superior deixou de ser direito e passou a ser serviço; educação superior deixou de ser serviço público e passou a ser público e privado. Além dessas alterações, segundo a autora, outra, ainda mais expressiva, foi engendrada, definindo a universidade como organização social que presta um serviço ao Estado e com ele mantém um contrato de gestão e não como instituição social11

como considerada até então.

Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na divisão social e política e busca definir uma universalidade (imaginária ou desejável) que lhe permita responder às contradições impostas pela divisão. Ao contrário, a organização pretende gerir seu espaço e tempo particulares aceitando como dado bruto sua inserção num dos

11

19 polos da divisão social, e seu alvo não é responder às contradições, e sim vencer a competição com seus supostos iguais (Chaui, 1999).

As universidades, inclusive as privadas, existentes antes da reforma do Estado, precisaram passar por um processo de reestruturação para atuarem como organização social. Nesse novo modelo, a eficiência na escola passou a ser produzir bastantes resultados de modo planejado e gerenciado. Com isso, as instituições de ensino superior passaram a perceber a educação não mais como um direito social e, sim, como direito do consumidor. Neste novo cenário, o que passa a ser perseguido pelas instituições de ensino superior privado é a visão empreendedora e a prestação de serviço de resultados em detrimento da autonomia intelectual.

Neste contexto a universidade organização torna-se cúmplice de um mercado que dita regras, já que este a sustenta. Neste novo cenário cabe à universidade organizar-se, buscando estar sempre à frente de seu concorrente na busca de seu aluno, agora cliente, que precisa ser valorizado como proprietário que elege, escolhe e adquire mercadorias de diferentes tipos, entre elas a educação.

1.2 A Universidade na contemporaneidade

Atualmente proliferam pelo país estabelecimentos de ensino superior, tanto públicos quanto privados, de tamanhos e qualidades diversos. O segmento conta com mais de 160 mil professores com níveis de qualificação distintos, mais de cinco milhões de estudantes com chances e competências desiguais. Na mesma linha de diferenças e incoerências, o título de Universidade, que é determinado para caracterizar instituições de ensino pós-secundário com características específicas, vem sendo utilizado e atribuído a instituições indiscriminadamente. Enquanto, em outros países, o título é usado para rotular instituições específicas, no Brasil, é sinônimo de

―faculdade‖. Legalmente, evidentemente, existem distinções claras e objetivas entre as

20

A ideia de Gustavo Capanema12 de uma Universidade modelo, que serviria de

padrão e paradigma com o qual todo o sistema de ensino superior deveria se igualar, inverteu-se: ao invés de uma universidade padrão e outras de menor graduação, vê-se a homogeneização. Porém, essa igualdade, que num primeiro momento pode parecer positiva, por ser meramente formal, reforça ainda mais as desigualdades existentes entre aqueles que estão em universidades de ponta e aqueles que estão nas demais instituições.

Para Eunice Durham (2006), tanto os legisladores quanto os agentes presentes neste campo estão afetados pelo ―mito da universidade‖, ou seja, acreditam que o

único modelo para o ensino superior seja o da universidade pública e gratuita que associa ensino, pesquisa e extensão.

A força do mito faz com que se omitam da reflexão duas questões fundamentais. A primeira é o fato de que as universidades, tanto do Brasil como em todos os demais países, constituem um tipo específico de instituição que coexiste, creio que necessariamente, com outros tipos de estabelecimentos de ensino superior, como faculdades de formação profissional, institutos tecnológicos, escolas vocacionais e todo um enorme campo de cursos de menor duração, genericamente denominados de pós-secundários. [...] A segunda é que não se dá a devida consideração à profunda diversidade existente no próprio conjunto das universidades brasileiras, que integra, além das públicas, instituições privadas muito diversas, incluindo as comunitárias e as lucrativas, a maioria das quais, aliás, não preenche os requisitos constitucionais que definem as universidades, porque não associa o ensino à pesquisa (Durham, 2006:84).

Segundo dados do último censo (2007) da educação, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP -, órgão do Ministério de Educação e Cultura - MEC –, há, no setor privado, predomínio de instituições educacionais não universitárias, o que difere do paradigma considerado ideal, ou seja, a organização do ensino superior em instituições universitárias - estas IES representam 86,7% do setor. Outro dado a ser considerado é a questão relativa à pesquisa, que quase não existe no setor privado, visto que a obrigatoriedade de sua exigência concentra-se na instituição universitária; a instituição universitária dá ênfase

12

21

a profissões mais clássicas e científicas, já o setor privado concentra-se nas profissões sociais.

Para Schwartzman J. e Schawartzman S. (2002), dois pontos devem ser destacados, uma vez que são periodicamente discutidos pelos analistas e estudiosos do setor: a participação dos professores na gestão e decisões acadêmicas - quase nula - na iniciativa privada e o fato de a atividade cultural e intelectual ser percebida como de natureza altruística, ou seja, oposta à busca do lucro.

Pesquisas como a de Sampaio (2000) têm identificado com mais clareza as funções pedagógicas e educacionais do setor, enxergando-o como um sistema de educação superior de massas, heterogêneo e complexo, dentro do qual o modelo tradicional não pode ser considerado mais do que uma parte de um todo mais complexo.

Isso implica em rompimento com o ideário da universidade como paradigma para o ensino, sendo possível afirmar que, no Brasil, há duas modalidades para o ensino superior – o público e o privado – com formas de sociabilidade distintas, que se complementam e que são pouco excludentes. O setor público, neste cenário, configura-se como uma parte e não o todo e o setor privado como um participante legítimo e não como um mal necessário como comumente é visto.

Inúmeras instituições de ensino superior privado, com o título e as prerrogativas de Universidade, vêm surgindo no cenário brasileiro como parte de um processo que tomou fôlego com a primeira Lei de Diretrizes e Base – LDB –, regulamentada ainda nos anos 1960, e assegurou-se na Constituição de 1988, quando se efetivou a profissionalização do setor.

22 Quadro 1 - Normas e Regulamentação

Atos normativos sobre o Ensino Superior Privado Brasileiro

Documentos 2001 2007

Emenda Constitucional 1 0

Leis 10 5

Medidas Provisórias 22 1

Decretos 17 13

Resoluções 32 25

Portarias 94 66

Pareceres do Conselho de

Educação 58 9

Fonte: ABMES (Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior)

A regulamentação em questão diz respeito somente às instituições privadas categorizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 20 como: particulares em seu sentido estrito; comunitárias; confessionais; e filantrópicas. No passado, em função de questões fiscais, a maioria das instituições de ensino privadas denominava-se como filantrópica ou sem fins lucrativos. Atualmente apenas cerca de um terço dessas entidades enquadram-se nessas categorias, uma vez que, segundo seus mantenedores, as vantagens são poucas e, além disso, a organização fica mais suscetível à fiscalização governamental.

1.3 A Universidade no mercado ou o mercado da Universidade

―Grande negócio‖. É assim que, atualmente, vêm sendo tratadas as questões

23

A inserção da economia brasileira, a partir da década de 1990, no processo de globalização, segundo Kuenzer (2001), apresentou impactos expressivos para a educação em função, principalmente, das novas tecnologias de produção que exigiram um redesenho dos processos de aprendizagem.

Em pesquisa realizada para o BNDES, Schwartzman, J., Schwartzman, S. (2002) afirmam que o preço médio pago, anualmente, pelo aluno do setor privado é de 5.300 reais. Ao final do curso, em média de quatro anos, o discente poderia levar para casa um carro popular, mas o que leva é um canudo e, na maioria das vezes, vazio, já que até o certificado de conclusão de curso, na maior parte das instituições privadas, tinha, até recentemente, custo adicional.

Em função do sucesso do setor, que movimenta mais de 20 bilhões anualmente, investidores de outras áreas passaram a atuar neste segmento. A previsão dos especialistas da área é de que, no período compreendido entre 2008 a 2012, cinco a oito grupos educacionais abram seu capital. Isso se explica a partir de alguns fatores que, inicialmente, parecem distintos, mas que, para o setor educacional, caminham lado a lado: o econômico, que indica que o Brasil está vivendo momentos de estabilidade e crescimento, mesmo em tempos de crise mundial, fazendo da bolsa excelente negócio para a captação de recursos; o espaço para o crescimento13 do

número de alunos no ensino privado - atualmente são cerca de 5 milhões no país. Esse crescimento tem algumas explicações: o aumento do PIB per capta, acesso maior ao crédito e crescimento dos concluintes do ensino médio. E, para completar a equação, a discussão acerca da participação de investimentos estrangeiros, que não encontrou ressonância na última discussão sobre a reforma universitária e, consequentemente, provoca interesse de investidores estrangeiros neste setor (Schwartzman, J., Schwartzman, S., 2002).

13―A educação no Brasil está em expansão, já que possuímos atualmente apenas 12% da faixa de

18 a 24 anos da população brasileira nas escolas superiores, um índice ainda muito baixo perto dos 70% a 80% registrados nos países desenvolvidos, ou mesmo em relação aos nossos vizinhos. A Bolívia, por exemplo, para surpresa de muitos, inclusive do mercado internacional, tem registrado um crescimento no número de alunos matriculados no ensino superior bem maior que o nosso‖.

Declaração de A. Carbonari Netto, presidente do Grupo Anhanguera Educacional, em matéria publicada na Revista Ensino Superior, de Agosto de 2008 –

24

Ascaracterísticas deste segmento vêm sendo redesenhadas nas últimas décadas em função do aumento do número de instituições de ensino, de matrículas, de cursos, de funções docentes, etc. Além desses fatores, outra questão relevante diz respeito à pluralidade das diversas realidades educacionais com formatos, vocações e práticas acadêmicas diferenciadas.

A diversificação e a multiplicidade de instituições criaram um setor altamente competitivo e fragmentado no qual realidades pedagógicas e econômicas distintas são praticadas sem controle. A projeção de especialistas do setor é de que essa fragmentação diminua, haja vista a concentração da direção destas IES nas mãos de alguns mantenedores e a criação de grandes grupos educacionais. Segundo dados da Hoper Consultoria (2008), cerca de 26% dos alunos estão matriculados nos 18 principais grupos de ensino. De 2007 para 2008, os dez maiores grupos da educação registraram um aumento de 39% no número de alunos matriculados (de 640 mil para 889 mil).14

De acordo com o Ministério da Educação, existem, hoje, no país, 2.281 Instituições de Ensino Superior Privado, que, em função de suas dimensões e do capital de giro envolvido nos negócios, vêm recebendo dos analistas do mercado

financeiro atenção especial. Segundo Petta (2007), ―Os analistas do mercado

informam aos investidores que educação superior é um bom negócio15‖. Três grandes

grupos educacionais (Estácio de Sá, Anhanguera e Kroton Educacional) têm ações na Bovespa há cerca de três anos. Além desses grupos, o SEB – Sistema Educacional Brasileiro, que atua com a marca COC, atua na Bovespa. Além destes, outros grupos educacionais preparam-se para abrir seu capital e investem na aquisição de outras instituições16.

Questões econômicas fazem parte do dia a dia das sociedades e, atualmente, estão presentes em discussões acerca da educação superior. Os resultados econômicos sempre se fizeram presentes em todas as formas de civilização, podendo-se afirmar

14

GAZETA MERCANTIL 18/02/2009

15

Maria Clotilde Lemos Petta é professora licenciada da PUCCampi e secretária de Comunicação Social da CONTEE – Confederação Nacional do Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino.

16

Revista Ensino Superior, Agosto de 2008 – Disponível em