Stricto Sensu em Gerontologia

TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DO TESTE TIMED UP AND GO E

SUA CORRELAÇÃO COM DIFERENTES ALTURAS DA

CADEIRA

Brasília - DF

2011

TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DO TESTE TIMED UP AND GO E SUA CORRELAÇÃO COM DIFERENTES ALTURAS DA CADEIRA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para

obtenção do título de Mestre em Gerontologia.

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Azevedo Carvalho

Este trabalho é dedicado aos meus pais Adair Pires Cabral e Lêda Maria Lima Cabral pelo incentivo e apoio incondicionais.

À minha família (Nininho, Popó, Kênia, Graça, Luíza, Letícia, Júlia e Guilherme) que mesmo distante é tão presente, acolhedora e compreensiva;

Ao Comitê de Revisão da Tradução e Retrotradução do teste (Alessandra Araújo, Juliana Caetano, Lúcia Pinheiro, Vanessa Guena, Virgílio Almeida, Linda Horan e Thomas Horan) pela disponibilidade ao trabalho prestado;

À equipe de funcionários do Equiphos / Rede SARAH de Hospitais pela elaboração e produção da cadeira utilizada para realizar o trabalho.

À bibliotecária Isabela Vollstedt Bastos e técnicos da Biblioteca da Rede Sarah de Hospitais /Brasília pelo préstimo e disponibilidade na busca das referências utilizadas na pesquisa;

À estudante de Fisioterapia Ana Carolina Torres Gonçalves e à fisioterapeuta Vanessa Fenili Fraianelli pelo empenho durante a coleta dos dados;

Às amigas Izabel Brazuna pela amizade e cooperação e Cláudia Versiani pelo apoio e incentivo;

Aos idosos que participaram da pesquisa e aos coordenadores e cuidadores das instituições pesquisadas pela colaboração e possibilidade de realização do trabalho;

Ao meu orientador Prof. Dr. Gustavo Azevedo Carvalho por acreditar na realização deste trabalho;

Ao estatístico Prof. Dr. Eduardo Freitas da Silva pelo trabalho prestado.

“Grandes realizações são não

feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações”

CABRAL, Ana Lúcia Lima. Tradução e Validação doteste Timed Up and Go e sua correlação com diferentes alturas da cadeira. 2011. 101 f. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação “Stricto sensu” em Gerontologia, Universidade Católica de Brasília, Brasília.

Objetivos: Traduzir e validar o teste Timed Up and Go (TUG) e fazer a sua correlação com diferentes alturas da cadeira. Materiais e Métodos: Estudo experimental com amostra de 76 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, dos gêneros feminino e masculino, residentes na comunidade e em instituições de longa permanência. Foram realizados os seguintes procedimentos: aplicação de um questionário sociodemográfico e do estado de saúde geral auto relatado, do Miniexame do Estado Mental (MEEM), do Índice de Barthel (IB), da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e avaliação da Velocidade da marcha, além da aplicação do teste TUG traduzido para o português. O processo da tradução do teste, constou das seguintes etapas: tradução, retrotradução, comitê de checagem e projeto piloto com teste-reteste, na altura padrão da cadeira (46 cm). O teste TUG foi aplicado também em diferentes alturas da cadeira (40 cm e com 80%, 100% e 115% do comprimento da perna). Resultados: O teste TUG foi traduzido sem necessidade de adaptação cultural para o Brasil e foi encontrada excelente concordância intra e interexaminadores além de significativa correlação do teste TUG com a EEB, o IB e a Velocidade da marcha. Quanto à interferência da altura sobre o resultado do teste, foi observado que existe uma forte evidência de relação entre a medida teste TUG padrão e as subsequentes medidas teste TUG (p < 0,0001) bem como da interferência da altura sobre o teste TUG (p < 0, 0001). Conclusão: A versão em português brasileiro do teste TUG pode ser aplicada na população brasileira e a altura da cadeira interfere significantemente no resultado, considerando que a realização do teste na cadeira mais baixa demanda mais tempo.

Objectives: To translate into Portuguese and to validate the Timed Up and Go test and to identify the effect of chair seat height on TUG test scores. Material and Methods: An experimental study was done using a sample of 76 elders over 60 years of age, men and women living in the community or in institutions. The following procedures were performed: a survey on social demographic and state of health self declared, application of the Mini Mental State Examination (MMSE), Barthel Index (BI), Berg Balance Scale (BBS) and assessment of gait speed, besides the TUG test translated into Portuguese. The translation and the validation were made as follow: translation into Portuguese, back translation into English, assessment of the translation by a committee of experts and a pilot study with test retest in standard chair height (46 cm). The TUG test was applied in different chair seat heights (40 cm, 80%, 100% and 115% of the subject’s leg length). Results: The TUG test was translated and it wasn’t necessary an adaptation to the Brazilian characteristics. An excellent intraclass correlation for intra and inter rater as observed as well as a strong correlation between TUG test, BI, BBS and gait speed. There is a strong evidence on the measures of standard TUG test (46 cm) and the subsequent measure (p < 0,0001) and also a strong evidence that the chair seat height interferes in the TUG test scores (p < 0,0001). Conclusion: the Brazilian version of the TUG test can be applied in the population and the chair seat height interferes strongly in the TUG test scores, considering that the lower seat height requires a longer time to be performed.

Figura 1. Vista de frente da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG.

Figura 2. Vista lateral da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG.

Figura 3. Altura máxima (58 cm) da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG.

Figura 4. Altura mínima (28 cm) da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG.

Tabela 1. Número de idosos correlacionado com os testes.

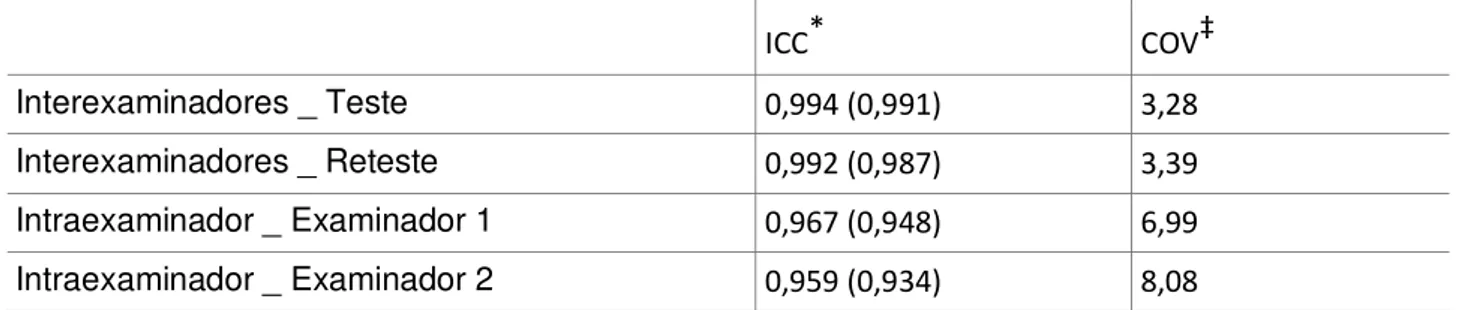

Tabela 2. Coeficiente de Correlação inter e intraexaminadores, Coeficiente de Variação – inter e intraexaminadores.

Gráfico 1. Bland-Altman 1: média entre os testes. Gráfico 2. Bland-Altman 2: média entre os retestes.

Gráfico 3. Bland-Altman 3: média entre teste-reteste examinador 1. Gráfico 4. Bland-Altman 4: média entre teste-reteste examinador 2. Gráfico 5. Médias ajustadas ao longo das alturas da cadeira.

Gráfico 6. Variável MMII x Escore teste TUG. Gráfico 7. Variáveis IC x Escore do teste TUG.

Gráfico 8. Variável Auxílio locomoção x Escore do teste TUG. Gráfico 9. Variável Doenças neurológicas x Escore do teste TUG. Gráfico 10. Variável MMSS x Escore do teste TUG.

Gráfico 11. Distribuição normal probabilística dos resíduos. Gráfico 12. Valores dos resíduos versus os valores preditos. Gráfico 13. Resíduos versus IB.

Gráfico 14. Resíduos versus EEB.

Gráfico 15. Resíduos versus Velocidade da marcha. Gráfico 16. Resíduos versus MEEM.

Gráfico 17. Resíduos versus Idade.

AVD: Atividades de vida diária. TUG: Timed Up and Go.

IB: Índice de Barthel.

FRT: Functional Reach Test. PPT: Physical Performance Test. EEB: Escala de Equilíbrio de Berg.

POMA: Performance Oriented Mobility Assessement. OMS: Organização Mundial da Saúde.

ICC: Coeficiente de Correlação intraexaminadores/ interexaminadores

GUG: Get Up and Go

MEEM: Miniexame do Estado Mental. MMII: Membros inferiores.

MMSS: Membros superiores. IC: Instituição/Comunidade.

Unicamp: Universidade Estadual de Campinas.

Fapesp: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Capes: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

FIM: Functional Independence Measure. COV: Coeficiente de Variação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO...11

2 OBJETIVO GERAL...16

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...16

3 REVISÃO DA LITERATURA...17

3.1 TESTES FUNCIONAIS………...17

3.1.1 Teste Timed Up and Go...17

3.1.2 Miniexame do Estado Mental……….....20

3.1.3 Índice de Barthel...21

3.1.4 Escala de Equilíbrio de Berg...22

3.2 RISCO DE QUEDAS..………...23

3.3 HABILIDADE FUNCIONAL: LEVANTAR DA CADEIRA………...25

3.3.1 Interferência da altura da cadeira no levantar-se...27

3.4 IMPORTÂNCIA DA TRADUÇÃO E DA VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA CLÍNICA EPIDEMIOLÓGICA...30

3.5 ETAPAS DA TRADUÇÃO...33

4 MATERIAIS E MÉTODOS...34

4.1 TIPO DE ESTUDO...35

4.2 ÁREA DE TRABALHO...35

4.3 CASUÍSTICA...36

4.4 PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO...37

4.4.1 Critérios de inclusão...37

4.4.2 Critérios de exclusão...38

4.5 METODOLOGIA PARA TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DO TESTE TUG...39

4.6 COLETA DE DADOS...40

4.7ANÁLISE ESTATÍSTICA...45

5 RESULTADOS ...46

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA...46

5.2 TRADUÇÃO DO TESTE TUG...47

5.3 CORRELAÇÃO INTER E INTRAEXAMINADORES...48

5.4 INTERFERÊNCIA DA ALTURA DA CADEIRA NO ESCORE DO TESTE TUG...53

5.5 INTERFERÊNCIA DAS VARIÁVEIS NO ESCORE DO TESTE TUG...54

8 REFERÊNCIAS ...75

9 APÊNDICES ...86

APÊNDICE A _ Dados sociodemográficos e estado de saúde...86

APÊNDICE B _ Termo de Consentimento Livre Esclarecido...87

APÊNDICE C _ Teste TUG traduzido, resultados do teste TUG e Velocidade da marcha...88

APÊNDICE D _ Comprimento da perna e porcentagens...89

10 ANEXOS...90

ANEXO A _ Miniexame do Estado Mental...90

ANEXO B _ Índice de Barthel...92

ANEXO C _ Escala de Equilíbrio de Berg...94

ANEXO D_Ofício de aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa...99

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população mundial é um fato recente, universal e inexorável, tem causas diferentes em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas as consequências são igualmente importantes (PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2005).

A transição demográfica que a população mundial vive atualmente é decorrente da mudança do perfil da morbimortalidade e fator causal do aumento expressivo no número de idosos. Os processos agudos são substituídos por problemas crônicos de doenças e desgaste, o que provoca impacto direto no sistema de saúde. O aumento da expectativa de vida gera uma situação complexa, pois a vontade de viver mais tempo contrasta com o medo da incapacidade funcional e da dependência de cuidados de familiares ou de cuidadores formais (MINOSSO et al., 2010).

Nem todas as pessoas chegam dinâmicas e autônomas à velhice (FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007). Um idoso fragilizado está propenso a quedas, especialmente aquelas vinculadas à alteração da mobilidade, do equilíbrio e do controle postural (SOARES et al., 2003). O comprometimento da sensibilidade, do controle postural e do equilíbrio decorrente da idade tem natureza multissistêmica. Equilibrar-se inclui a detecção do movimento corporal pelos sistemas sensoriais, a captação dessa informação sensitiva pelo sistema nervoso central e as respostas motoras adequadas (PATTEN; CRAIK, 2002).

A capacidade funcional conceitua-se como a eficiência do idoso em corresponder às demandas físicas do cotidiano, que abrangem desde as atividades básicas para uma vida independente até as ações mais complexas da rotina diária (FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007). A capacidade funcional é a habilidade para realizar atividades que permitam o auto cuidado e viver independentemente, constituindo-se num indicador de saúde mais completo do que a morbidade, além de estar diretamente relacionada com a qualidade de vida. Vale ressaltar que esse conceito é o mesmo em diferentes culturas (LINO et al., 2008).

Alterações na independência funcional e na mobilidade são problemas que afetam grande número de idosos, geram limitações na execução das atividades de vida diária (AVD) e interferem na qualidade de vida (GREVE et al., 2007).

Segundo o modelo de Nagi (SAMPAIO et al., 2005), as limitações funcionais são resultado de deficiências, consistem em inabilidade pessoal de desempenhar as tarefas e atividades usuais e não devem ser confundidas com doenças ou deficiências (GUCCIONE, 2002). As limitações da mobilidade do idoso oscilam muito e são caracterizadas pelo estado de independência e pela inabilidade (KIM et al., 2010).

Isaacs (1985) caracterizou como tarefas de mobilidade funcional básicas, sair da cama ou da cadeira e retornar a elas, ligar e desligar o chuveiro e andar alguns passos. Essas são as atividades básicas que se tornaram o foco para a avaliação funcional dos idosos fragilizados.

Vale lembrar que a maioria dos testes de avaliação de equilíbrio, se aplicados de forma isolada, não são capazes de identificar idosos com risco de quedas, são pouco sensíveis a pequenas perdas funcionais e não foram projetados para idosos hígidos que apresentam pequeno declínio funcional, daí a necessidade de se aplicar testes associados (FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007, PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). Dificuldades no equilíbrio são frequentes em idosos, inibem a função e podem ser fator de risco para quedas (BERG et al., 1989). O equilíbrio é necessário para a manutenção da postura estática, a estabilização da postura dinâmica, a realização das AVD e a movimentação na comunidade (LIN et al., 2004).

teste que avalia múltiplos domínios da função física através da simulação de tarefas do dia a dia. Além dos instrumentos citados, o Índice de Barthel (IB), uma avaliação da independência nas AVD, foi validado no Brasil (MINOSSO et al., 2010) e a Escala de Independência em Atividades de Vida Diária (Escala de Katz) que foi submetida à adaptação transcultural (LINO et al. 2008) também são muito utilizados (PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2005).

Existem vários instrumentos de avaliação funcional para idosos, porém, muitas vezes são aplicados sem estudo prévio das medidas psicométricas (MINOSSO et al., 2010, MITRE et al., 2008). No Brasil, muitos instrumentos utilizados na prática clínica são versões informalmente traduzidas de questionários europeus ou norte–americanos (SOUZA, 2004).

Nos últimos anos, os profissionais da saúde têm procurado avaliar sistematicamente os diversos aspectos da saúde dos seus pacientes como forma de definir metas do tratamento. Essa sistematização, fundamentada nos conceitos de função e disfunção humanas introduzidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), requer a implementação de medidas e testes objetivos e padronizados. Para isso, tem sido introduzido na prática clínica o conceito de escalas de medidas para se evitar a subjetividade (SOUZA; MAGALHÃES; SALMELA, 2006). Paixão Júnior e Reichenheim (2005) verificaram que na área de avaliação funcional há o uso assistemático de instrumentos.

Cada estudo deveria usar uma versão original como referência, elaborar uma versão traduzida com adaptação, fazer sua validação e rejeitar qualquer forma grosseira de tradução sem um processo cuidadoso de adaptação e de validação do instrumento (GUILLEMIN, 1995).

Apesar de o teste TUG ser de fácil aplicação clínica e ser utilizado em vários idiomas e contextos sociais, há diferenças na forma de comando, no posicionamento dos braços e no modelo da cadeira.

recomendado também pela American Geriatrics Society, pela British Geriatric Society e pelo Nordic Geriatricians para predizer risco de quedas (NORDIN, 2008).

O teste TUG é um dos instrumentos de avaliação de mobilidade mais utilizados nos âmbitos nacional e internacional e demonstra uma boa confiabilidade intraexaminadores (ICC _ 0,95) e interexaminadores (ICC _ 0,98). É um instrumento de avaliação que abrange a maioria das atividades básicas, é prático e de rápida aplicação. O objetivo deste teste é avaliar a utilização clínica do tempo Up and Go para classificar a realização das atividades funcionais básicas do idoso (FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007).

O levantar-se da cadeira é um movimento que gera interesse clínico, pois é significativo para avaliar o controle motor e a estabilidade em pacientes com limitações funcionais. O levantar-se para a posição em pé requer habilidades como a coordenação entre o tronco e os membros inferiores (MMII) e a correlação entre a força muscular, o controle do equilíbrio e a estabilidade. A função de levantar ainda não é totalmente padronizada na literatura nem uniformemente definida (GALLI et al., 2008).

Janssen, Bussmann e Stam (2002) realizaram uma revisão sistemática sobre os determinantes do levantar da cadeira e constataram que há um número elevado de estudos que indica que a cadeira tem grande influência na realização dessa atividade. Por exemplo, a altura da cadeira pode inviabilizar o movimento ou demandar grande esforço para a sua realização.

O TUG é amplamente utilizado no Brasil e no mundo, por ser de fácil aplicação, além de apresentar propriedades psicométricas bem estabelecidas. Focar a atenção apenas em sinais e sintomas de pacientes com risco de quedas é extremamente limitado quando se deseja decidir qual a intervenção melhorará a condição funcional do idoso, pois a avaliação funcional é o ponto de partida para a reabilitação efetiva para essa população. Daí surgiu a necessidade de contribuirmos para a existência de um instrumento de medida traduzido e validado para a população brasileira que avalie a mobilidade funcional, que contribua para uma intervenção eficaz e que seja um parâmetro fidedigno da evolução.

1 OBJETIVO GERAL

Traduzir e validar o teste de mobilidade funcional Timed Up and Go e verificar sua

correlação com alturas diferentes da cadeira.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar a interferência da altura da cadeira de acordo com o comprimento da perna de cada indivíduo avaliado e correlacioná-la com o resultado do teste Timed Up and Go.

Estabelecer uma padronização mais funcional de altura da cadeira com relação ao comprimento da perna do indivíduo.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 TESTES FUNCIONAIS

3.1.1 Teste Timed Up and Go

O teste TUG, proposto por Podsiadlo e Richardson (1991), avalia o equilíbrio do paciente sentado, as transferências dessa posição para a posição em pé, a estabilidade na deambulação e as mudanças do curso da marcha. O desempenho é analisado por meio de contagem do tempo gasto para a realização (FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007, NEWTON, 1997). É um instrumento de fácil aplicação para avaliar o desempenho da mobilidade básica e tem mostrado significativa associação com as AVD de idosos frágeis (SHIMADA et al., 2010).

O teste TUG é uma variação do teste Get Up and Go (GUG), que é destinado a avaliar o equilíbrio funcional em idosos. Mathias et al. (1986), idealizadores do teste GUG, propuseram uma avaliação das AVD em vários pacientes que pudesse identificar alterações no equilíbrio. Nessa avaliação, o indivíduo é observado enquanto se levanta de uma cadeira com braços, anda 3 metros e retorna para a cadeira. O teste abrange a maioria das atividades funcionais básicas, porém o sistema de avaliação do resultado é impreciso. A escala varia de 1 a 5, de acordo com a percepção do observador, sendo que os extremos são de fácil avaliação, mas os escores 2, 3 e 4, são muito subjetivos. Segundo Botolfsen et al. (2008) o teste

GUG objetiva também avaliar o risco de quedas em idosos por meio da realização de tarefas combinadas: levantar da cadeira, andar 3 metros, virar, retornar e sentar-se novamente.

marcha. Segue a descrição da elaboração do instrumento e do próprio teste (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991).

O método utilizado para analisar o teste TUG foi quantitativo e a amostra constou de 60 pacientes com média de idade de 79,5 anos e de 10 indivíduos do grupo controle. Para o estudo, foi realizada uma entrevista pessoalmente, a avaliação do risco de queda foi feita por meio da aplicação do teste e não houve teste piloto. O indivíduo era orientado a sentar-se encostado e com os braços apoiados nos braços da cadeira (altura padrão da cadeira de aproximadamente 46 cm). Devia estar calçado com seu sapato habitual e, se utilizasse auxílio locomoção deveria mantê-lo. Nenhuma assistência física pôde ser dada. O auxílio locomoção deveria estar seguro pela (s) mão (s). O idoso era instruído a, ao ouvir a palavra vá, levantar-se e andar seguro e confortavelmente até uma linha de 3 metros, virar- se, retornar e sentar- se novamente na cadeira. Foi permitida a realização do teste uma vez para que o paciente treinasse, antes de fazer o teste cronometrado. O desempenho foi avaliado medindo-se em segundos, e a cronometragem foi iniciada logo após a palavra “vá”, enquanto o indivíduo ainda estava sentado (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991).

A medida de confiança do teste original apresentou Coeficiente de Correlação intraexaminador e interexaminadores (ICC 0,99). O teste de validação foi mais difícil, pois não havia padrão-ouro para comparar as medidas, por isso foi hipotetizado que o tempo Up and Go deveria ser correlacionado com o equilíbrio, a velocidade da marcha e a capacidade funcional, sendo a correlação com a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) (r = - 0,72), com a Velocidade da marcha (r = - 0,55) e com o Índice de Barthel (IB) (r = - 0,51) (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). A Velocidade da marcha, medida em metros por segundo utilizada para correlação com o teste TUG, foi avaliada através do tempo gasto para o indivíduo andar 15 metros em um percurso de 20 metros (os primeiros 3 metros e os 2 últimos foram descartados por caracterizarem as fases de aceleração e de desaceleração). O paciente adotou a velocidade habitual.

Sem a avaliação do tempo gasto na realização do teste, a melhora do paciente não fica evidente para a família. É um instrumento que oferece descrições quantitativas de mobilidade, monitoramento do progresso do paciente e previsão da eficácia de intervenções aplicadas na prática clínica e em pesquisas (GIRIKO et al., 2010 e HEUNG; SHAMAY, 2009), além de ser preditivo de independência em instituições, de risco de quedas e de declínio na independência nas AVD (SIGGEIRSDÓTTIR et al., 2002).

A mobilidade física pode ser avaliada de várias formas, porém muitas vezes as informações não são fidedignas quando não associadas a uma avaliação específica da função. Fatores como linguagem, audição, cultura, orgulho ou capacidade intelectual podem interferir quando o idoso é questionado apenas quanto a sua independência física. As avaliações em esteiras ou plataformas de equilíbrio não retratam o dia a dia do paciente, são extensas e cansativas para idosos

fragilizados, além de nem sempre serem viáveis nos locais das avaliações (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991).

A proposta do teste TUG de girar 180 graus avalia o desempenho do idoso em mudar de direção como girar em uma angulação pré-determinada, sendo que essa ação pode refletir na sua capacidade funcional, pois está presente em atividades como movimentar-se no banheiro e entrar e sair do carro. A atividade funcional de levantar-se da cadeira ou da cama, embora pareça simples, requer força muscular nos MMII, principalmente em idosos com desordens músculo esqueléticas ou neuromotoras (CAMARA et al., 2008).

Vale ressaltar que a modificação no padrão de execução do movimento pode ser resultado de melhora da força e do equilíbrio e impacta em possíveis incrementos nas atividades do cotidiano. A avaliação de aspectos qualitativos da capacidade funcional, também pode ser obtida a partir da análise da marcha, da habilidade de girar e da fase de retorno à cadeira do teste TUG. A manutenção dos equilíbrios estático e dinâmico é o ponto crucial para a manutenção da independência funcional e para reduzir os riscos de quedas, morbidade e mortalidade na velhice (CAMARA et al., 2008).

3.1.2 Miniexame do Estado Mental

O Miniexame do Estado Mental (MEEM) (Anexo A) é uma avaliação cognitiva que aborda a orientação têmporo-espacial, memória, cálculo, linguagem e habilidades construtivas. As pontuações variam de zero a trinta pontos, sendo que valores mais altos indicam melhor desempenho. Esse desempenho é altamente correlacionado à escolaridade, por isso, recomenda-se que as notas de corte sejam diferenciadas de acordo com o grau de escolaridade (CARAMELLI, 2006). Para analfabetos, o ponto de corte é 13 pontos. Para alfabetizados com baixa/média escolaridade, o ponto de corte é 18 pontos; para aqueles com alta escolaridade, o ponto de corte é 26 pontos. É um teste simples, de rápida aplicação, passível de reaplicação e amplamente utilizado em todo o mundo (BERTOLUCCI et al.,1994). Este teste foi validado e adaptado para a população brasileira por Brucki et al. (2003). Recomenda-se o emprego das notas de corte sejam relacionadas de acordo com nível educacional. É um miniexame porque concentra apenas aspectos cognitivos da função mental e o escore era inicialmente relacionado à presença de dificuldade cognitiva e associado a patologias como demência e depressão (FOLSTEIN; McHUGH,1975).

Esta avaliação cognitiva parece ser a mais aceita dentre os testes padronizados resumidos, pois oferece um grande número de informações no maior

3.1.3 Índice de Barthel

O IB (Anexo B) é um instrumento mundialmente utilizado para a avaliação da independência funcional e da mobilidade, além de ser um dos testes mais recomendados para a avaliação das AVD. O examinador questiona o indivíduo. A versão validada no Brasil avalia alimentação, banho, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e subir e descer escadas. O escore varia entre zero e 100 pontos, caracterizando total dependência ou total independência, respectivamente (MINOSSO et al., 2010).

3.1.4 Escala de equilíbrio de Berg

A EEB (Anexo C) é um instrumento de avaliação do equilíbrio funcional, traduzido, adaptado e validado no Brasil. A EEB avalia a habilidade do indivíduo de manter o equilíbrio durante a realização de quatorze atividades funcionais realizadas no dia a dia, com escores variando entre zero e 56 pontos, sendo que a pontuação máxima indica equilíbrio funcional total. As atividades avaliadas são: passar da posição sentada para a posição em pé, permanecer em pé sem apoio, permanecer sentado sem apoio nas costas (mas com os pés apoiados no chão ou em um banquinho), passar da posição em pé para sentado, transferências, permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados, permanecer em pé sem apoio com os pés juntos, alcançar algo à frente com o braço estendido permanecendo em pé, pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé, virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto permanecer em pé, girar 360 graus, posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto permanecer em pé sem apoio, permanecer em pé sem apoio com um pé à frente, permanecer em pé sobre uma perna. O ponto de corte para risco de quedas é 45 pontos (MIYAMOTO et al., 2004).

A EBB é considerada um teste padrão ouro para avaliar risco de quedas (HOFHNEIZ; SHUSTERSCHITZ, 2010), além de ser uma escala que tem demonstrado propriedades psicométricas aceitáveis para avaliação do equilíbrio durante a realização das tarefas funcionais (FARIA; SALMELA; NADEAU, 2009). É uma escala muito utilizada em avaliações clínicas para testar o equilíbrio em pacientes após acidente vascular encefálico, inclui tarefas que exigem ajustes posturais durante posturas estáticas, transferências e descarga de peso entre os hemicorpos, além de discriminar os indivíduos com propensão a quedas (GIRIKO et al., 2009). Apresenta boa objetividade de teste-reteste (ICC = 0,98) e boa consistência interna, conseguindo diferenciar idosos mais propensos a quedas, além de estar relacionado a outros testes de equilíbrio e mobilidade como o Tinetti e o TUG (SILVA et al., 2008).

3.2 RISCO DE QUEDAS

As quedas representam um dos maiores problemas da população idosa. Aproximadamente 30% das pessoas com 65 anos ou mais frequentemente sofrem

sérias lesões decorrentes das quedas (ALFIERI et al., 2010, CAMARGOS et al., 2010). No Brasil, 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano e quanto

maior a idade, maior é a chance de queda, que ocorre mais em mulheres (SILVA et al. 2008). São multifatoriais e decorrentes de múltiplas inabilidades, sendo que alterações durante a marcha e no equilíbrio enquanto o indivíduo se levanta e permanece em pé servem de referências para a avaliação de possíveis quedas (TINETTI; WILLIAMS; MAYEWSKI, 1986).

Quanto maior a idade, mais significativo é o risco de ocorrerem quedas, pois o envelhecimento está num estágio mais avançado e as diversas alterações que ele provoca podem estar relacionadas ao risco de quedas. No sistema nervoso central há diminuição do número de neurônios, da velocidade de condução nervosa e do tempo de reação. No sistema sensorial ocorre diminuição da sensibilidade tátil e das acuidades visual e auditiva e, no aparelho locomotor ocorrem diminuição da massa óssea que está associada ao risco de fraturas, aumento da rigidez articular e diminuição da força muscular. Há também oscilações do equilíbrio, postura hipercifótica da região torácica, inclinação anterior do tronco e alterações da marcha, com diminuição da amplitude dos passos, aumento da fase do duplo apoio, alargamento da base de apoio e diminuição da velocidade (LOPES et al., 2009, PAIXÃO JÚNIOR; HECKMAN, 2006, SOARES, 2003, PATTEN; CRAIK, 2002, MONCUR, 2002, SULLIVAN; MARKOS, 2002).

O medo de cair pode modificar ou influenciar mudanças nos parâmetros têmporo-espaciais, além de interferir na confiança para sentar-se e levantar-se sem apoio (PAIXÃO JÚNIOR; HECKMAN, 2006 e SULLIVAN; MARKOS, 2002). Esse medo gera a perda de confiança, pode resultar em restrição de atividades e representar a transferência do idoso para um ambiente mais limitado e supervisionado. A perda de confiança na capacidade de deambular com segurança pode resultar em piora do declínio funcional, depressão, sentimentos de inutilidade e isolamento social. É um sentimento relatado por um quarto dos idosos da comunidade, com prevalência ainda maior nos idosos institucionalizados ou que já sofreram quedas (LOPES et al., 2009; YARDLEY, 2005) e há uma correlação significativa entre o medo de sofrer quedas e a mobilidade, o equilíbrio dinâmico, a idade, o risco e o histórico de quedas (LOPES et al., 2009).

A institucionalização representa um fator de risco para quedas por denotar um caráter de atenção e suporte a idosos, muitas vezes, fragilizados. Idosos institucionalizados têm maior possibilidade de sofrerem quedas, apresentam uma maior média no escore do teste TUG, o que indica um menor nível de mobilidade funcional (SOARES, 2003).

O teste TUG tem mostrado o risco preditivo de quedas em idoso e sua utilidade clínica deve-se à sequência de várias tarefas de mobilidade, tais como as transições do virar e do sentar que requerem controle de equilíbrio bem como andar em linha reta (SALARIAN et al., 2010). Há uma relação direta entre o resultado do teste TUG e o número de quedas: quanto maior o resultado do teste, maior a possibilidade de queda (GREVE et al., 2007).

Um escore menor que 15 segundos no teste TUG pode predizer que o indivíduo não apresenta alto risco de queda, um escore de 35 segundos ou mais tem associação com alto risco de quedas. Não há conclusão para estratificar o risco de quedas nos indivíduos classificados na “zona cinza” (teste TUG entre 20 e 30 segundos) (NORDIN et al., 2008). O resultado maior que 13,5 segundos do teste TUG pode indicar um aumentado risco de quedas (IERSEL et al., 2008). Para Shumway-Cook et al. (2000) o ponto de corte do teste TUG para risco de quedas é de 14 segundos.

sequência com a marcha, como realizado no teste TUG (FARIA; SALMELA; NADEAU, 2009).

3.3 HABILIDADE FUNCIONAL: LEVANTAR DA CADEIRA

Nos últimos anos, a atividade “levantar da cadeira” tem gerado interesse devido a sua importância clínica. A integração de dados da marcha com os dados do levantar para ficar em pé é clinicamente significante, por ser uma das transferências mais comuns do dia a dia e estar diretamente relacionada à independência (LEUNG; CHANG, 2009, GALLI et al., 2008, GIANSANTI et al., 2006, KAWAGOE; TAJIMA; CHOSA, 2000 e MILLINGTON; MYLESBUST; SHAMBES, 1992). É um movimento realizado quando levantamos da cama, tomamos o café, visitamos amigos, sentamos no ônibus, sendo que, a depender do dia, repetimos o sentar e levantar várias vezes em um curto intervalo de tempo (SCHENKMAN et al., 1990).

A habilidade de levantar da cadeira é uma das mais importantes medidas funcionais, uma atividade relativamente fácil quando realizada por indivíduos saudáveis, um dos requisitos para a independência nas AVD, além de ser precursora da marcha e determinante da independência funcional. A dificuldade de levantar-se é muito comum em idosos e gera uma grande demanda biomecânica, pois requer maior mobilidade do quadril e do joelho do que a marcha e o subir e descer escadas (DEHAIL et al., 2007, HUGHES; MYERS, SCHENKMAN 1996, HUGHES et al. 1994, RODOSKY; ANDRIACCHI; ANDERSON, 1989). Aproximadamente 43% dos idosos apresentam dificuldade para se levantar da cadeira (MILLINGTON; MYLESBUST; SHAMBES, 1992). Os indivíduos com dor ou com disfunções musculoesqueléticas nos MMII e no tronco e os idosos apresentam mais dificuldade para se levantar do que para andar (KAWAGOE; TAJIMA; CHOSA, 2000 e SU; LAI; HONG, 1997).

Geralmente, ao se levantarem da cadeira, os idosos fletem anteriormente o tronco numa grande amplitude e transferem o centro de gravidade para frente, o que torna o movimento mais instável e mais lento. Assim, o teste de levantar-se da cadeira pode ser utilizado para avaliar o equilíbrio dinâmico dos idosos (DEMURA; YAMADA, 2007), pois representa a transformação do equilíbrio estático em dinâmico (HUGHES; MYERS, SCHENKMAN 1996, HUGHES et al. 1994). Em idosos, a inabilidade de realizar essa tarefa básica pode levar à institucionalização, piorar a função e a mobilidade na realização das AVD e até mesmo à morte (JANSSEN; BUSSMANN; STAM, 2002). Alterações nas estratégias de levantar da cadeira podem indicar pioras subclínicas que, se corrigidas, podem preservar a habilidade e a independência do indivíduo (SCHENKMAN; RILEY; PIEPER, 1996).

Rodosky, Andriacchi e Anderson (1989) dividiram o levantar-se nas fases de flexão e de extensão. A fase da flexão caracteriza-se pelo aumento da flexão do quadril, pela inclinação anterior do tronco, pela flexão do joelho que muda levemente da flexão inicial, pelo movimento da coxa para frente e para cima e pelo aumento da flexão dos tornozelos. A fase da extensão caracteriza-se pelo movimento do corpo para cima associado à extensão do quadril e dos joelhos que se estendem rapidamente, quando o peso do corpo se transfere da cadeira para os MMII. Como resultado, há a geração de grande momento de força no quadril.

O monitoramento de indivíduos que apresentam dificuldade para levantar-se da cadeira pode direcionar estudos futuros para melhorar a habilidade dos idosos na realização dessa tarefa (MILLINGTON; MYLESBUST; SHAMBES, 1992).

3.3.1 Interferência da altura da cadeira no levantar-se

Entre os idosos, a dificuldade de levantar-se da cadeira é comum, principalmente quando a altura do assento é mais baixa do que a altura dos joelhos, sendo esse tipo de cadeira comumente encontrado em lugares frequentados por idosos (HUGHES et al., 1994). A altura dos braços da cadeira e o ângulo dos joelhos são fatores que influenciam no sucesso dessa transferência (LEUNG; CHANG, 2009). A literatura descreve que a altura da cadeira, o uso dos braços da cadeira e o posicionamento dos pés têm grande influência na habilidade para efetuar o movimento de sentar-se e levantar-se (JANSSEN; BUSSMANN; STAM, 2002). Algumas estratégias para o idoso se levantar de uma cadeira mais baixa, não se modificam, mas há um aumento da magnitude do movimento dentro da estratégia (HUGHES et al., 1994). Essa atividade pode gerar um aumento da velocidade angular de flexão do quadril no idoso durante a transferência, (JANSSEN; BUSSMANN; STAM, 2002, HUGHES et al., 1994 e SCHENKMAN et al., 1990) e devido ao deslocamento do centro de gravidade, uma maior demanda mecânica (SCHENKMAN; RILEY; PIEPER, 1996).

Para o idoso, o ato de levantar-se de uma cadeira mais baixa gera maior flexão do tronco, produção de força e sobrecarga nos MMII devido à alteração mecânica, além de reposicionamento dos pés como uma estabilização estratégica e diminuição da velocidade do movimento (DEMURA; YAMADA, 2007, JANSSEN; BUSSMANN; STAM, 2002 e MUNTON; ELLIS; WRIGHT, 1984).

O momento de extensão do joelho aumenta com a diminuição da altura da cadeira, sendo assim a função da extremidade inferior é dependente da altura da cadeira e influencia na habilidade de levantar-se. Uma cadeira mais baixa do que aquela da qual o idoso é capaz de se levantar impõe a necessidade de geração de uma força de extensores de joelho que ele não tem. Assim a diminuição da força de extensores de joelho é um fator limitante para se levantar de uma cadeira muito baixa. Fatores como equilíbrio, estratégias de movimento, altura da cadeira e força muscular de membros superiores (MMSS) e de MMII também podem impedir essa atividade (HUGHES; MYERS; SCHENKMAN, 1996).

contato dos pés com o chão, resultando numa inclinação anterior do tronco menor do que 90º.

O levantar-se de uma cadeira mais alta diminui a demanda mecânica, pois gera um menor momento extensor no quadril e no joelho quando comparado ao levantar-se de uma cadeira mais baixa (ROY et al., 2006) e gera um menor deslocamento do centro da massa corporal (WEINER et. al , 1999).

Devido à idade avançada, há uma diminuição da função muscular nos MMII, o que influencia e reflete nas AVD, daí a necessidade de se ajustar a altura das cadeiras de acordo com o comprimento dos MMII (DEMURA; YAMADA, 2007 e WEINER et al., 1993).

Durante a análise de movimento, Schenkman, Riley e Pieper (1996) observaram que há o máximo de extensão do quadril e do joelho ao levantar-se de um banco com altura proporcional a 65% do comprimento da perna, quando comparada à altura de 115% do comprimento da perna.

No estudo de revisão de Janssen, Bussmann e Stam (2002), sobre os determinantes do sentar e levantar, dos 39 artigos que apresentaram trabalhos experimentais, 11 tinham pesquisas sobre o desempenho do levantar-se da cadeira, por meio das alturas da cadeira, sendo que aqueles que utilizaram a porcentagem da altura do joelho ao chão, escolheram 65%, 80%, 100% e 115% dessa altura como medidas de avaliação para comparação.

Su, Lai e Hong (1989) realizaram um estudo com idosos para comparar o levantar da cadeira com diferentes medidas do comprimento da perna: 115%, 100%, 80% e 65% da medida entre o joelho e o calcanhar. Os autores constataram que a angulação da mobilidade do quadril, do joelho e do tornozelo aumentou à medida que a altura da cadeira diminuiu. A diferença do tempo entre os grupos (idosos hígidos e submetidos a artroplastia total de joelho) foi mais significativa na cadeira mais baixa. Confirmou-se que idosos com osteoartrite e submetidos a artroplastia têm maior dificuldade em levantar-se de cadeiras mais baixas.

comprimento da perna). O máximo da mudança da flexão do joelho foi de 110º para a cadeira mais baixa e de 75º para a cadeira mais alta. A mudança da flexão do tornozelo foi significativa, mas substancialmente mais baixa do que a do quadril e a do joelho. A altura da cadeira promoveu grande influência no momento flexor do joelho, que foi reduzido em 50% quando comparada a altura de 65% do comprimento da perna com a altura de 115%. O momento flexor do quadril apresentou um pequeno decréscimo quando comparadas as alturas mais baixa e mais alta. Em situações em que há necessidade constante de sentar-se e levantar-se, deve-se considerar uma cadeira mais alta.

Os resultados do estudo que avaliou o levantar-se de diferentes alturas de cadeira sugerem que pacientes submetidos a artroplastia total do joelho, quando sentados em cadeiras mais baixas requerem mais rapidez para o movimento. A cadeira mais alta utilizada neste estudo (120% do comprimento da perna) promoveu um movimento mais eficiente e confortável durante o levantar-se e independentemente do tempo gasto para realizar os testes, os pacientes relataram ser mais fácil levantar-se da cadeira mais alta. Constatou-se também que a flexão do joelho e a força muscular necessária foram reduzidas quando o indivíduo se levanta de uma cadeira mais alta, que a diferença total do tempo para levantar-se da cadeira não foi significativa e que o ângulo de flexão do quadril foi maior na cadeira mais baixa (ITOKAZU et al.,1998).

3.4 IMPORTÂNCIA DA TRADUÇÃO E DA VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA CLÍNICA EPIDEMIOLÓGICA

A dimensão do estado funcional do idoso é critério fundamental para se determinar uma conduta mais adequada. Os instrumentos que avaliam essa condição podem ser utilizados em pesquisas, triagens e avaliações clínicas. Apesar de haver um grande número de instrumentos que avaliam o desempenho funcional do idoso, poucos são adaptados e validados para a população brasileira. Para que o instrumento possa ser utilizado em diferentes países, faz-se necessária a adaptação linguística e cultural que consiga equivalência entre o teste original e a nova versão do instrumento. Entretanto ainda não há consenso entre os autores sobre a melhor estratégia para adaptação transcultural dos instrumentos (MITRE et al., 2008, PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM, 2005, HILTON; SKRUTLOWSKI 2002).

A condução de vários experimentos internacionais requer medidas similares para serem aplicadas em locais diferentes. Assim, a equivalência dessas medidas é um pré-requisito para os estudos e para a comparação entre os resultados de estudos nacionais e internacionais. A equivalência de medidas tem sido exaustivamente analisada. A opção mais viável, passível de gerar instrumentos capazes de permitir comparações entre culturas, tem sido a tradução e a adaptação cultural de testes já existentes e cujas propriedades de medidas já foram demonstradas na cultura e no idioma originais. Para isso, faz-se necessário uma avaliação rigorosa da tradução e da adaptação cultural, bem como a avaliação de suas propriedades psicométricas e clinimétricas após a tradução. Vários métodos têm sido propostos para assegurar uma correta adaptação cultural de instrumentos complexos. Geralmente são combinações de vários passos de tradução, retrotradução e análise por um especialista (GUILLEMIN, 1995).

ainda avaliar a desvantagem e invalidez_ prejuízos que afetam o indivíduo em seu contexto social após seu acometimento (CANEDA et al., 2006).

Segundo Bland e Altman (2002), para se validar um instrumento, deve-se perguntar se o instrumento abrange os aspectos a serem medidos (validade de conteúdo), se o instrumento tem correlações com outras variáveis (validade de constructo), se há consistência interna (se os itens que compõem o instrumento têm relação entre si e se é possível realizar teste-reteste para se avaliar a confiabilidade).

Um número considerável de termos tem sido usado indiscriminadamente para caracterizar as propriedades da validação. Esse campo da ciência (avaliação de medidas psicométricas para compor escalas de medidas) tem sido desenvolvido principalmente por cientistas sociais. A literatura biomédica não chegou a um consenso e alguns passos têm sido negligenciados (GUILLEMIN, 1995). Abaixo são citadas algumas propriedades dos instrumentos de avaliação:

1 _Validade é a habilidade de o método de avaliação medir o que se pretende medir (GUILLEMIN, 1995).

2 _Critério de validação é a qualidade do método de medição que corresponde às medidas entre examinadores que medem precisamente o mesmo fenômeno de interesse. Esse critério deveria ser o padrão-ouro e ser muito preciso, o que nem sempre é observado (GUILLEMIN, 1995).

3 _Validade construtiva é a propriedade do método de medição que avalia a precisão do objeto a ser construído (GUILLEMIN, 1995). É a relação entre a alteração constatada pelo instrumento e as alterações observadas pelos outros parâmetros de medida da atividade clínica decorrentes da ação de uma intervenção terapêutica. Deve-se comparar os resultados do novo instrumento com parâmetros clínicos laboratoriais já conhecidos (FALCÃO, 1999 e GUILLEMIN, 1995).

4 _Validade de conteúdo significa que o instrumento tem compreensibilidade, que inclui todos os conceitos importantes dos componentes de estados de saúde relevantes para uma determinada avaliação. Refere-se à escolha e à importância relativa dada aos itens de um instrumento de avaliação e à possibilidade de verificar se seus domínios são compreensíveis e verdadeiramente bem demonstrados através de seus ítens ou questões (FERNANDES, 2003).

utilizado em determinada avaliação (FERNANDES, 2003, FALCÃO, 1999 e GUILLEMIN, 1995).

6 _Validade externa é a capacidade de o teste ser reprodutível em diferentes condições, capturando o mesmo conceito de avaliação do paciente (FALCÃO, 1999).

7 _Validade discriminante ou de sensibilidade à alteração é a capacidade de detectar diferenças mínimas no teste (FALCÃO, 1999).

8 _Confiabilidade é a possibilidade de repetição das medidas do método (confiança interexaminadores e intraexaminador), é a capacidade de o teste dar os mesmos resultados em repetidas administrações, sob as mesmas condições e de indicar o grau de semelhança entre as medidas (GUILLEMIN, 1995). O grau de confiabilidade de uma escala pode ser estimado mensurando-se a concordância dos resultados obtidos por diferentes examinadores em sua aplicação a um mesmo paciente. A concordância interexaminadores é obtida por meio do cálculo de coeficientes de concordância (CANEDA et al., 2006).

9 _Reprodutibilidade refere-se às medidas de um fenômeno estável, repetido por pessoas ou instrumentos diferentes, em momentos e lugares diferentes e que alcançam resultados semelhantes. A aplicação dos testes deve ser reprodutível através do tempo, isso significa que deve reproduzir o mesmo resultado ou resultados muito semelhantes quando administrados duas ou mais vezes ao mesmo indivíduo, considerando que o estado de saúde não tenha alterado nos intervalos das aplicações (FERNANDES, 2003).

3.5 ETAPAS DA TRADUÇÃO

As etapas de tradução segundo Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) e Guillemin (1995) estão descritas a seguir.

A tradução deve ser realizada por duas pessoas qualificadas e independentes, fluentes no idioma do instrumento de avaliação e cientes dos objetivos da tradução. Essa etapa objetiva a detecção de erros e interpretações divergentes em itens ambíguos por parte de cada um dos tradutores, favorecendo um consenso após a análise.

Na retrotradução, realizada após as traduções, o instrumento deve ser traduzido de volta para o idioma original. Devem ser produzidas tantas versões quantas forem produzidas na etapa das traduções, por dois tradutores que apresentem um bom conhecimento dos dois idiomas. Essa tradução deve ser feita para a língua materna dos tradutores, que, ao contrário dos primeiros, não devem estar cientes dos objetivos da tradução.

Após essas etapas, forma-se um comitê para comparar a versão original com a versão final, sendo que os membros do comitê devem conhecer o tema da pesquisa, a finalidade e os conceitos a serem analisados e de preferência ter conhecimento dos dois idiomas. Deve-se assegurar que a tradução seja amplamente compreendida e formular uma versão única, que represente o máximo possível das experiências da população à qual o teste se destina, mantendo as características fundamentais dos conceitos encontrados no teste original.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

No período entre 10 de setembro e 25 de outubro de 2009, foi realizada uma busca nas bases de dados Medline, Lilacs, Biblioteca Cochrane e SciELO, de artigos do período compreendido entre 1999 e 2009, e nos sites de pesquisa da Unicamp, Escola Paulista de Medicina, Fapesp, CNPq e Capes, a fim de constatar se ainda não havia no Brasil estudo publicado ou em andamento cujo objetivo fosse a tradução e a validação do teste TUG. Além dessa busca foram recuperadas algumas referências de autores brasileiros, sobre o assunto, publicadas em revistas internacionais e nacionais, que não foram indexadas na Lilacs. Nestas também não foram constatadas a tradução e a validação do teste TUG. As palavras-chave utilizadas foram: translation, Brazilian version, cross-cultural adaptation, Timed Up and Go test (TUG). Foram encontrados quinze artigos de autores brasileiros que citavam teste TUG no título ou no texto. Nenhum artigo foi encontrado com a correlação das palavras translation, Brazilian version, cross-cultural adaptation e TUG test.

4.1 TIPO DE ESTUDO

Esta é uma pesquisa experimental, que segundo Pereira (2002) é um estudo destinado a testar uma associação de eventos, buscando verificar se há relação causal entre eles. Trata-se de uma situação artificialmente produzida pelo investigador, que tem as condições do estudo sob seu controle direto, da maneira como ocorrem na experimentação. É a melhor forma de avaliar uma relação entre dois eventos.

4.2 ÁREA DE TRABALHO

A aplicação dos testes foi realizada na Instituição de Longa Permanência Casa do Vovô (Unidades da Asa Norte e de Vicente Pires, ambas no DF), no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo/Taguatinga/DF, no Lar São Francisco de Assis/ Park Way/DF, no Lar Bezerra de Menezes/Sobradinho/DF, na Casa do Candango Lar São José/Sobradinho/DF, nos domicílios dos idosos da comunidade do DF e na clínica Fisio’s Fisioterapia e Reabilitação Cardiopulmonar (Brasília/DF).

4.3 CASUÍSTICA

Foi realizado um projeto piloto composto por 33 idosos que objetivou calcular o tamanho da amostra, calibrar o protocolo e ajustar instrumentos. Após a análise do projeto piloto, foi calculada a amostra em 64 idosos. Ao final, a amostra total do estudo compunha-se de 76 idosos (homens e mulheres), com idade igual ou superior a 60 anos.

4.4 PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Para selecionar os idosos, a pesquisadora obteve autorização prévia das instituições nas quais eles residiam e abordou pessoalmente cada idoso, como também foi realizada a consulta aos idosos da comunidade. Os idosos das instituições foram triados inicialmente pelas equipes de coordenação e cuidadores (cientes dos critérios de inclusão/exclusão) e os idosos da comunidade foram selecionados através de contatos com amigos da pesquisadora. No momento em que foi solicitada a participação, foram explicados os objetivos da pesquisa ao próprio idoso.

Os idosos que demonstraram interesse e disponibilidade em participar da pesquisa, forneceram dados pessoais e algumas informações sobre seu estado de saúde (Apêndice A).

O idoso foi informado sobre a possibilidade de ser dispensado do projeto caso fosse observado algum dos critérios de exclusão durante a coleta de dados e poder desistir da participação durante a pesquisa.

4.4.1 Critérios de inclusão

_ Ter idade igual ou superior a 60 anos.

_ Apresentar MEEM com escore compatível com a escolaridade (mínimo de 13 pontos) (Anexo A).

_ Ser capaz de levantar-se sozinho da cadeira.

_ Ser capaz de deambular com independência (com/sem auxílio locomoção).

_ Ter acuidade visual que possibilitasse enxergar a linha dos 3 metros (com/sem recursos corretivos).

4.4.2 Critérios de exclusão

4.5 METODOLOGIA PARA TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DO TESTE TUG

A fim de padronizar a orientação para o idoso realizar o teste foram seguidas as etapas de tradução/retrotradução conforme preconizado por Guillemin (1995). Realizada a tradução da parte do artigo original do teste TUG (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991) que orienta como deve ser realizado o teste, de forma independente, por dois brasileiros (uma terapeuta ocupacional e um professor de inglês) fluentes no idioma inglês, cientes do objetivo do estudo e sem interferência nas traduções um do outro. A retrotradução foi realizada por dois canadenses (um médico e uma enfermeira) fluentes no idioma português que não sabiam sobre o estudo e que traduziram também de forma independente. A adequação das traduções foi realizada por profissionais experientes, sendo três fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional fluentes nos idiomas português e inglês.

A validação do teste TUG foi realizada através da sua aplicação após a tradução para o português. Inicialmente foi realizado um projeto piloto com 33 idosos e, nessa fase, durante a aplicação do teste não foi percebida, pelas examinadoras (a pesquisadora e uma única colaboradora), necessidade de mudança no comando e nas orientações. Nessa etapa foram coletados dados para estimar a confiabilidade teste/reteste.

Para determinar a confiabilidade intraexaminador, 69 idosos foram avaliados pela pesquisadora em uma primeira vez e, a seguir em um intervalo médio de quatro dias foram avaliados novamente. Para determinar a confiabilidade interexaminadores o procedimento foi repetido da mesma forma por uma única colaboradora da pesquisa, no mesmo dia da primeira avaliação, dois minutos após a aplicação da pesquisadora e, após o mesmo intervalo médio de quatro dias, mantendo o intervalo de dois minutos entre as aplicações dos testes entre as examinadoras. As examinadoras, não sabiam dos resultados já coletados, nem na primeira nem na segunda aplicação. Para a aplicação do teste, foi mantida a mesma ordem das examinadoras, sempre a pesquisadora fazia o primeiro teste, e a seguir a colaboradora.

idosos) realizaram todos os testes, apenas uma idosa não se dispôs a realizar a EEB nem a Velocidade da marcha.

4.6 COLETA DE DADOS

Anteriormente à coleta de dados, foi criado um grupo de estudo com a pesquisadora e as duas colaboradoras para a leitura de artigos e treinamento da aplicação dos testes.

Após as etapas da tradução, foi iniciada a avaliação na seguinte ordem:

_ Preenchimento da ficha dos dados sociodemográficos e do estado de saúde e auto-declarado (Apêndice A).

_ Aplicação do MEEM (Anexo A).

_Preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B).

_ Aplicação do IB (Anexo B), teste TUG traduzido (Apêndice C) e a EEB (Anexo C). Após esses testes, foi feita a cronometragem da Velocidade da marcha (Apêndice C).

Depois da triagem dos idosos, foi explicado a eles individualmente como seria a aplicação dos testes e quais eram seus objetivos. A coleta inicial (Dados sociodemográficos e estado de saúde, MEEM e TCLE) foi realizada pela pesquisadora e pelas duas colaboradoras. A aplicação do teste e do reteste do TUG foram realizadas pela pesquisadora e por uma única colaboradora. A aplicação do teste TUG nas diferentes alturas da cadeira foi realizada apenas pela pesquisadora. O lB, a EEB e a Velocidade da marcha foram aplicados tanto pela pesquisadora quanto pelas duas colaboradoras.

fazia-se o teste cronometrado com a colaboradora da pesquisa. O idoso se manteve sentado durante esses intervalos.

O cronômetro era disparado imediatamente após o comando da palavra “vai” e interrompido após o contato das nádegas do idoso com o assento da cadeira. Após a realização dos testes na altura de 46 cm, os demais testes foram feitos aleatoriamente (numa única sequência das diferentes alturas) utilizando-se a altura de 40 cm e as diferentes alturas da cadeira correlacionadas com a proporção do comprimento da perna (80%, 100% e 115%), respeitando-se o intervalo de 2 minutos entre os testes. Após a adequação de cada altura da cadeira (aproximadamente 35 segundos), o idoso permanecia sentado, aguardando o término dos 2 minutos de intervalo.

Posteriormente a essa etapa (intervalo de 5 minutos), foi aplicada a EEB, e a seguir, medida a Velocidade da marcha.

A Velocidade da marcha foi avaliada de acordo com o artigo original do teste

TUG, sendo analisada como o tempo gasto para andar quinze metros em linha reta, medida em metros por segundo, sendo descartados os três primeiros e os dois últimos metros. Foi permitida a utilização do auxílio locomoção e o paciente adotou sua velocidade habitual (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). O chão foi marcado com fita adesiva colorida para identificar o início do teste, os três primeiros metros, os dois últimos metros e os quinze metros.

Figura 1. Vista de frente da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG. Cadeira produzida pelo Equiphos/ Rede SARAH de Hospitais / Brasília.

Fonte: própria autora (2011).

Figura 2. Vista lateral da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste

TUG. Cadeira produzida pelo Equiphos/ Rede SARAH de Hospitais/ Brasília.

Figura 3. Altura máxima (58 cm) da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG. Cadeira produzida pelo Equiphos / Rede SARAH de Hospitais / Brasília.

Fonte: própria autora (2011).

Figura 4. Altura mínima (28 cm) da cadeira desenvolvida para os testes das correlações das alturas com o teste TUG. Cadeira produzida pelo Equiphos / Rede SARAH de Hospitais/ Brasília.

Foi elaborada uma ficha para coleta dos resultados, referentes a cada comprimento da perna dos idosos e às alturas (40 cm e 46 cm) da cadeira (Apêndice C).

As alturas da cadeira, em cada teste, tiveram as seguintes medidas: 40 cm, 46 cm e medidas de 80%, 100% e 115% do comprimento da perna de cada idoso. Esse comprimento foi medido entre a interlinha lateral do joelho e o chão, sendo a medida realizada com o idoso sentado com joelho fletido a 90º. Nas situações em que não havia a medida exata da proporção do comprimento da perna referente na cadeira, a altura da cadeira selecionada foi a altura maior que mais se aproximou da proporção avaliada. Se alguma medida das proporções do comprimento da perna foi 40 cm e/ ou 46 cm, os testes foram repetidos da mesma forma aleatória e respeitando-se o mesmo intervalo.

A altura de 40 cm foi selecionada por ser altura padrão dos vasos sanitários e a de 46 cm é aquela padronizada pelo teste TUG original.

No caso de discrepância significativa de MMII, foi considerado o membro maior. Nos casos de um membro inferior acometido, a medida foi realizada no membro não acometido.

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Após a coleta dos dados, para se avaliar a confiabilidade inter e intra examinadores foi calculada a variabilidade das medidas de concordância inter e intra examinadores, através do Coeficiente de Variação e, para verificar se as variáveis independentes EEB, IB e Velocidade da marcha explicavam o teste TUG foi utilizado um modelo de análise de regressão múltipla.

Para a identificação de valores discrepantes utilizou-se o Studentized Deleted Residuals (SDR) e Leverage Values (LV).

Para a identificação de pontos influentes utilizou-se a distância de Cook e o DFFITS.

O coeficiente de correlação intraclasse e o limite inferior do intervalo de 95% de confiança foram calculados para medir a concordância inter e intra examinadores. Considerou-se uma excelente concordância de valores de ICC superiores a 0,75 (FLEISS, 1981). A variabilidade das medidas foi obtida através do Coeficiente de Variação calculado usando o desvio-padrão dividido pelo teste TUG médio, expresso em porcentagem. A concordância entre os valores do teste TUG inter e intraexaminadores foi também avaliada pelo método de Bland e Altman (BLAND; ALTMAN, 1986), que consiste na construção de um gráfico que relaciona a diferença entre as medidas com a média entre as medidas.

Como se trata de um estudo observacional em que escores do teste TUG foram tomados durante a avaliação em diferentes medidas de comprimento da perna dos idosos e nas alturas de 40 cm e 46 cm, para efeito de análise da interferência das diferentes alturas de cadeira foi utilizado o modelo ANOVA para Medidas Repetidas de efeitos mistos segundo Hedeker (2006), sendo que para efeito de análise usou-se um nível de significância de 5%.

5 RESULTADOS

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra foi composta por 76 idosos, residentes no Distrito Federal, com média de idade de 72,45 anos (8,45) dos quais 28 eram homens e 48 mulheres. Do total da amostra, 42 idosos eram institucionalizados e 34 residentes da comunidade. Dezoito utilizavam auxílio locomoção.

Idosos residentes de 6 Instituições de Longa Permanência participaram da pesquisa. Dentre um total de 349 residentes dessas instituições (entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011), apenas 42 idosos (12%) participaram da pesquisa, sendo que os demais não apresentavam critérios de inclusão para a realização dos testes tanto devido a alterações cognitivas quanto a dificuldade motora.

Mesmo após a triagem realizada pelos cuidadores e coordenadores das instituições, sete idosos indicados para a pesquisa foram excluídos após a avaliação da pesquisadora e das colaboradoras devido ao resultado do MEEM ter sido abaixo de 13 pontos.

De todos os idosos convidados incialmente para participarem desta pesquisa e que apresentaram MEEM igual ou superior a 13 pontos, 4 idosos entrevistados não se dispuseram a realizar a parte prática e 3 idosos não tinham disponibilidade de horário compatível com o dos avaliadores, o que impossibilitou sua participação na amostra.

Nenhum idoso foi excluído devido ao comprimento da perna não ser compatível com as alturas mínima e máxima da cadeira.

Setenta e seis idosos (amostra total) se dispuseram a participar da pesquisa, sendo que 69 idosos realizaram o teste e o reteste do TUG. Três idosos da comunidade não realizaram o reteste do TUG por indisponibilidade de horários, duas idosas institucionalizadas não se dispuseram a fazer o reteste do TUG. Uma idosa institucionalizada, no dia do reteste, havia ido ao médico e um idoso institucionalizado apresentou alterações clínicas que impossibilitaram o reteste do

Do total de 76 idosos, todos realizaram o teste TUG 46 cm, 40 cm e nas alturas da cadeira correlacionadas ao comprimento da perna, sendo que três não conseguiram realizar o teste TUG em todas as alturas da cadeira, por dificuldade de se levantarem. Dos idosos que não se levantaram, um deles não conseguiu se levantar da cadeira nas alturas equivalentes a 80% e a 100% do comprimento da perna; um idoso não se levantou da altura equivalente a 80% do comprimento da perna e um idoso não se levantou da altura equivalente a 80% do comprimento da perna e da altura de 40 cm.

Dos 76 idosos que participaram da pesquisa, 75 realizaram a EEB e a Velocidade da marcha, sendo que uma idosa não se dispôs a realizar esses testes. Todos os 76 fizeram o IB. Estas informações podem ser observadas na tabela 1.

Tabela 1. Número de idosos correlacionado com os testes.

Teste TUG* Reteste TUG* Alturas TUG* IB # EEB @ Vel. marcha

76 69 76 76 75 75

*TUG: Timed Up and Go

# IB: Índice de Barthel

@ EEB: Escala de Equilíbrio de Berg

5.2 TRADUÇÃO DO TESTE TUG

5.3 CORRELAÇÃO INTER E INTRAEXAMINADORES

O ICC para interexaminadores e intraexaminadores foi excelente, tendo a avaliação interexaminadores obtido os maiores valores (0,994 e 0,992). Todos os limites inferiores do intervalo de 95% de confiança foram bem superiores ao valor 0,75, indicando excelente reprodutibilidade tanto inter quanto intraexaminadores.

O coeficiente de variação variou de 3,28 a 8,08. As medidas intraexaminadores apresentaram menor reprodutibilidade do que as medidas interexaminadores. O examinador 2 apresentou maior variação nas medidas do que o examinador 1.

Na tabela 2 pode se observar os resultados das medidas de confiabilidade.

Tabela 2.- Coeficiente de Correlação inter e intraexaminadores, Coeficiente de Variação - inter e intraexaminadores

ICC* COV‡

Interexaminadores _ Teste 0,994 (0,991) 3,28

Interexaminadores _ Reteste 0,992 (0,987) 3,39

Intraexaminador _ Examinador 1 0,967 (0,948) 6,99

Intraexaminador _ Examinador 2 0,959 (0,934) 8,08

* ICC – Coeficente de Correlação interexaminadores e intraexamoinadores, com limite inferior do intervalo de 95% confiança (parênteses)