Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

Relação entre a Prática Desportiva

Extracurricular e o (In)Sucesso Escolar

Tiago Jorge Santos Nunes

Orientador: Francisco José Miranda Gonçalves

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA

DESPORTIVA EXTRACURRICULAR E O

(IN)SUCESSO ESCOLAR

TIAGO JORGE SANTOS NUNES

Francisco José Miranda Gonçalves

Dissertação apresentada à UTAD, no DEP – ECHS, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física dos Ensino Básico e Secundário, cumprindo o estipulado na alínea b) do artigo 6º do regulamento dos Cursos de 2ºs Ciclos de Estudo em Ensino da UTAD, sob a orientação do Professor Doutor Francisco José Miranda Gonçalves.

iii Dentro da subjetividade das coisas objetivas, Existe algo concreto que justifica o abstrato, Possibilitando a realização do impossível.

iv

Agradecimentos

Este trabalho representa, não só a conclusão de um ciclo de estudos, como também o culminar de cinco anos de dedicação, distância, relacionamentos, divertimento, sacrifícios e algumas lágrimas derramadas, tanto na chegada, como na partida da UTAD. Como tal, não posso deixar de expressar os meus sinceros agradecimentos às pessoas que comigo experienciaram todos estes sentimentos.

Agradeço à minha MÃE e ao meu PAI, pela oportunidade, pela dedicação e por tudo o que me proporcionaram, para que fosse possível concluir esta etapa da minha vida. Não há ninguém como vocês, dizer que vos amo não é suficiente para demonstrar o que sinto e as palavras nunca serão suficientes para expressar a minha gratidão.

Agradeço aos meus irmãos, Duarte e Victor, que serão sempre os meus modelos de vida. Ao Filipe, que me faz crer que posso fazer a diferença, para mim e para ele.

Agradeço ao meu orientador, Professor Doutor Francisco Gonçalves, que, apesar da distância, esteve sempre presente, contribuindo com os seus conhecimentos de forma assertiva e a dar uns puxões de orelhas, quando foi necessário.

Não posso deixar de agradecer, também, ao Dr. Miguel Mendes, que permitiu a recolha da informação necessária para a realização deste estudo e à Mestre Rute Simão, que colaborou de forma preciosa.

v

Resumo

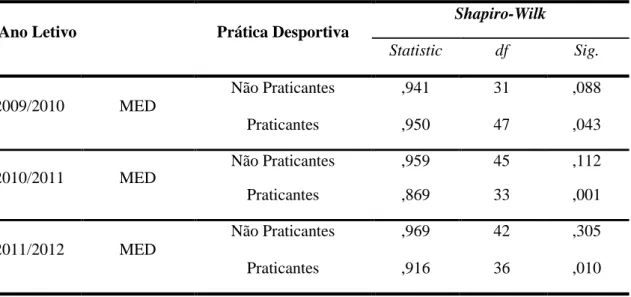

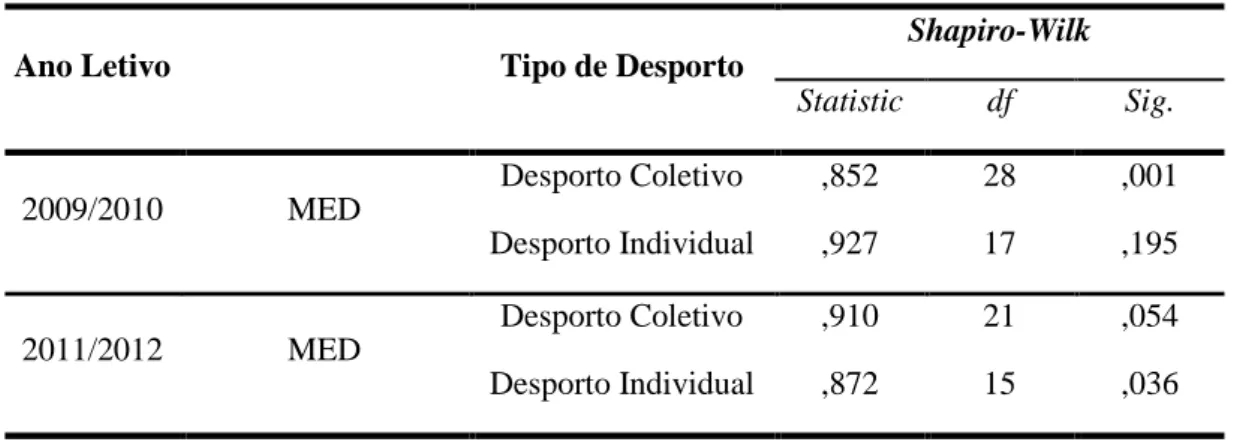

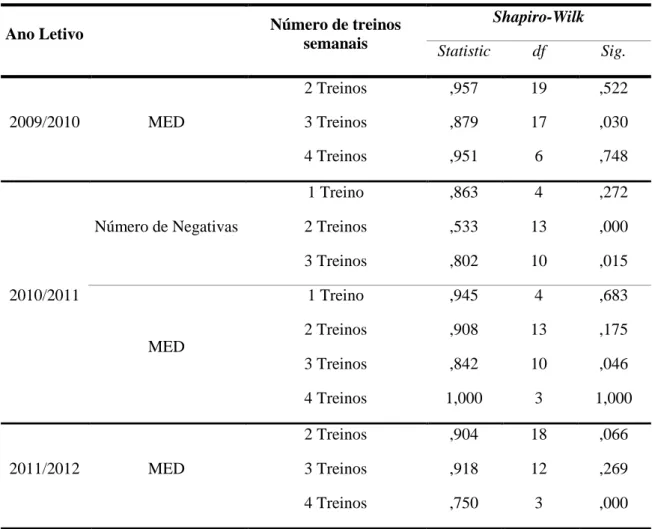

O Insucesso escolar é um flagelo que assombra os alunos, as famílias e as instituições escolares e muitas têm sido as estratégias formuladas para o combate a esta problemática. De entre todas estas estratégias surgem as atividades extracurriculares, mais concretamente a prática desportiva, como um veículo promotor do sucesso escolar. Como tal, este trabalho tem como objetivo verificar se existe relação entre prática desportiva extracurricular e o (in)sucesso escolar em alunos do ensino secundário. Para que fosse possível realizar este estudo, realizou-se uma recolha de informação junto de uma Escola Básica e Secundária da Região Autónoma da Madeira, por intermédio dos dados biográficos e de um questionário. A amostra foi constituída por 78 alunos que se encontravam matriculados no 12º ano de escolaridade, no ano letivo de 2011/2012 e que tinham estado matriculados nos anos letivos de 2010/2011 e 2009/2010. Destes alunos, 41 foram do sexo feminino e 37 do sexo masculino. Posteriormente recorreu-se a testes estatísticos, como o teste de Shapiro-Wilk e as correlações de Pearson, para rejeitar ou aceitar as hipóteses e para saber se as variáveis se relacionam e de que forma. Os resultados demonstraram que os alunos que praticam desporto têm piores resultados do que os não praticantes, verificando-se uma associação negativa entre a prática desportiva e o sucesso escolar. Por outro lado, verificou-se que os alunos envolvidos em práticas desportivas têm melhores notas na disciplina de Educação Física do que os alunos que não praticam desporto. Finalmente, percebeu-se que a influência exercida pelo desporto ao longo dos três anos letivos não é consistente para algumas variáveis, não permitindo verificar algumas hipóteses formuladas.

Palavras-chave: Insucesso Escolar; Sucesso Escolar; Atividades Extracurriculares; Prática

vi

Abstract

The school failure is a scourge that haunts students, their families and the schools, and, many strategies have been formulated to oppose this problem. Among all the strategies emerge the extracurricular activities, more specifically, the sports practice, as a promoter vehicle of school success. As such, this work aims to verify if there is any relationship between the sports practice and school (un)success for secondary school students. To make this study possible was held a data collection from a Basic and a secondary school of the Autonomous Region of Madeira, through the biographical data and a questionnaire. The sample was composed of 78 students who are enrolled in the 12th grade, in academic year 2011/2012, and have been enrolled in the academic years 2010/2011 and 2009/2010. Of these students, 41 were female and 37 male. Afterwards we used the statistics tests, such as the Shapiro-Wilk test and the Pearson’s correlations, to reject or accept the hypothesis and to see if the variables are related and how. The results demonstrate that students who practice sports have worse outcomes than non-practitioners, verifying a negative association between sports practice and school success. On the other hand it was found that students involved in sports activities have better grades in Physical Education than students who do not practice sport. Finally, it was noted that the influence of the sport over the three academic years is not consistent for some variables, not allowing check some hypotheses.

vii

Índice Geral

Agradecimentos ... iv

Resumo ... v

Abstract ... vi

Índice Geral ... vii

Índice de Tabelas ... ix

Índice de Abreviaturas ... x

1. Introdução ... 1

2. O (In) Sucesso Escolar ... 3

2.1. Conceito de Sucesso Escolar ... 3

2.2. Conceito de Insucesso Escolar ... 4

2.3. Fatores do Insucesso Escolar ... 7

2.3.1. Fatores relacionados com os alunos e Teoria dos “dons” ... 8

2.3.2. Fatores relacionados com a família e Teoria do Handicap Sociocultural ... 10

2.3.3. Fatores relacionados com sistema escolar e teoria sócio – institucional ... 12

3. Atividades Extracurriculares ... 14

3.1. Conceito de Atividades Extracurriculares ... 14

3.2. Influência das Atividades Extracurriculares ... 15

4. Prática Desportiva Extracurricular e o (In)Sucesso Escolar ... 20

5. Metodologia ... 24

5.1. Descrição da Amostra ... 24

5.2. Instrumentos ... 30

5.3. Metodologia da recolha de dados ... 31

5.4. Procedimento estatístico ... 31

5.5. Hipóteses ... 32

6. Apresentação e Discussão dos resultados ... 34

viii 8. Limitações e Propostas Futuras... 43 9. Bibliografia ... 44 10. Anexos ... 50

ix

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Distribuição dos alunos em função do sexo ... 24

Tabela 2 - Distribuição dos alunos em função da idade ... 24

Tabela 3 - Distribuição dos alunos relativamente aos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, em função do ano escolar ... 25

Tabela 4 - Distribuição dos alunos relativamente à prática desportiva nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ... 26

Tabela 5 - Distribuição dos alunos em relação ao número de negativas, nos anos letivos 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ... 27

Tabela 6 - Distribuição dos alunos em relação às reprovações, nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ... 27

Tabela 7 - Distribuição dos alunos em relação à nota de Educação Física, nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ... 28

Tabela 8 - Distribuição dos alunos em relação à MED, nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ... 29

Tabela 9 - Pratica Desportiva e Sucesso Escolar ... 34

Tabela 10 – Tipo de desporto e Sucesso Escolar ... 36

Tabela 11 - Número de treinos semanais e Sucesso Escolar ... 37

Tabela 12 - Horas de Treino e Sucesso Escolar ... 38

x

Índice de Abreviaturas

ECA – Atividades Extracurriculares ASI – American Sports Institute IE – Insucesso Escolar

MED – Média das notas

PASS – Promover o Sucesso Escolar através do Desporto (Promoting Achievement in School Through Sport)

1 1. Introdução

O sucesso escolar (SE) é um flagelo que assola as sociedades quotidianas. Dada a importância da escola na sociedade, esta, assume um papel preponderante na educação e formação dos adolescentes, de forma coerente e harmoniosa, diferenciando o seu modus operandi perante as diferentes culturas raças e ou etnias.

Este fenómeno não é apenas da responsabilidade da escola enquanto instituição, o percurso social, cultural e familiar que acompanha o aluno, interfere positiva ou negativamente no seu desempenho escolar (Pires, Fernandes, & Formosinho, 1991). O nível educacional, cultural e socioeconómico das famílias está, também, diretamente relacionado com esta problemática que, com o aparecimento da escola de massas, tornou-se mais evidente na sociedade contemporânea (Freire, 2010).

Não se pode esquecer, também, o papel que o meio envolvente desempenha sobre o (SE). Alunos provenientes de meios mais desfavorecidos ou problemáticos, frequentemente, não se identificam com o contexto escolar, visto que a escola está padronizada e os objetivos preconizados por esta vão ao encontro do aluno ideal, encontrando a escola, grandes dificuldades para adequar o currículo às necessidades dos alunos com maiores dificuldades de integração e identificação com a instituição escolar (Bourdieu & Passeron, 1978).

São várias as estratégias desenvolvidas, que fomentam a redução do insucesso entre os alunos. No propósito deste trabalho, salienta-se a importância que as atividades extracurriculares (ECA) desempenham na promoção do sucesso, assim como na redução das taxas de abandono escolar (Mahoney, 2000). É importante referir que os efeitos positivos mediante o tipo de ECA estão relacionados com a estruturação das mesmas. A participação em atividades estruturadas está positiva e significativamente ligada a um melhor rendimento escolar (Cooper, Valentine, Nye, & Lindsay, 1999).

Entre estas atividades encontra-se a prática desportiva que, como ir-se-á verificar ao longo do trabalho, pode estar associada a melhores resultados educacionais, melhores notas e, consequentemente, mais SE (Lipscomb, 2007). Estes resultados são conseguidos através dos valores que estão incutidos no desporto, como o trabalho em equipa, a liderança, a entreajuda

2 e o constante enfrentar de desafios que, ao serem aplicados no contexto escolar, se traduzem, como referido anteriormente, em melhores resultados educacionais.

O principal objetivo deste trabalho é verificar a relação entre a prática desportiva e o (In)Sucesso escolar. Para que tal seja possível, será feita, inicialmente, uma revisão de literatura que servirá de suporte para o estudo realizado. Pretende-se, nesta parte, contextualizar o fenómeno do SE e do insucesso escolar (IE), enquadrando a problemática e indicando os fatores que estão relacionados com este fenómeno.

Posteriormente far-se-á referência às ECA, conceptualizando-as e referindo a influência que estas exercem sobre os alunos. Por último, a prática desportiva, o que tem sido estudado e o que as investigações sugerem acerca deste tema será um ponto fundamental para a concretização e fundamentação do presente estudo.

A segunda parte do nosso estudo refere-se à metodologia utilizada para recolha, análise e tratamento dos dados recolhidos, apresentando os dados mais pertinentes com recurso a testes estatísticos que permitirão verificar as hipóteses formuladas.

Serão, ainda, apresentados e discutidos os resultados obtidos que, após análise, verificar-se-á se são congruentes, ou não, com o sugerido pela literatura consultada. No final do trabalho, serão apresentadas as conclusões e limitações encontradas após a realização deste estudo, indicando algumas propostas para futuras investigações.

3 2. O (In) Sucesso Escolar

2.1. Conceito de Sucesso Escolar

O uso dos termos IE e SE continua a ser um problema, pois, ainda existem algumas dificuldades para os definir conceptualmente (Moriana, et al., 2006).

Alguns autores debruçaram-se sobre este tema e, consequentemente, algumas conceções dos termos supracitados foram surgindo. O sucesso é entendido como a tranquilização da consciência, resultante da satisfação pessoal em saber que se fez todos os esforços para chegar mais longe possível, é vulgarmente utilizado como sinónimo de perfeição, triunfo, vitória, eficiência, e considerado como um fator essencial na motivação dos alunos para enfrentarem novos desafios (Corbella & Raposo, 1995).

Segundo Fonseca (1984) a procura do SE é uma condição intrínseca ao sistema social atual, é através deste que são criadas expectativas, justificando projetos e esperanças familiares. Este autor refere ainda que o SE pode ser encarado como um meio de higiene mental a todos os níveis sociais.

Tendencialmente o homem procura o sucesso, todos querem triunfar e alcançar aquilo a que se propõem, procura-se a admiração de outros e, por conseguinte, alcança-se a autossatisfação. Ninguém quer fracassar. O fracasso é uma experiência desagradável que se pretende ocultar e não conduz a nada. O sucesso está dependente, maioritariamente, da concentração de recursos na tarefa a ser realizada, não permitindo que a inadequação se torne num pretexto para o afastamento da mesma tarefa (Corbella & Raposo, 1995).

Formosinho (1987), afirma que o SE não é nada mais do que a certificação, pela escola, do sucesso alcançado pelo aluno. Este, tem que ser entendido como um processo e um resultado, o esquecimento do primeiro implica perder a noção da dinâmica da educação. O significado de SE está associado à noção de resultado, daí os alunos focarem as suas preocupações, relativamente à escola e ao estudo, em tirar boas notas (Corbella & Raposo, 1995). Só o empenho do professor e do aluno, em simultâneo, permitem alcançar o SE (Postic, 1995). O SE é um flagelo que assola a nossa sociedade, preocupando primariamente os pais, que não veem a progressão dos filhos na escola e temem o seu futuro. É também uma preocupação dos

4 professores, porque não veem os seus alunos a atingirem as metas e a transitar de ano de escolaridade, e por último, preocupa os alunos que se encontram sempre num dilema, ora transitam de ano e trazem satisfação a seus pais e professores, ou reprovam, e recai sobre eles a punição de ter que ficar no mesmo ano, enquanto os outros alunos da turma progridem. Para além disso os alunos ficam sujeitos à repressão dos pais e da sociedade em si (Iturra, 1990a).

2.2. Conceito de Insucesso Escolar

Há umas décadas, a problemática do IE era pouco discutida, ou nem se ouvia falar em tal problema, já que a escolaridade não era obrigatória e era escasso o número de crianças que frequentavam a escola (Martins, 2007). Devido ao aparecimento e aumento dos anos de escolaridade obrigatória e da escola de massas, o IE passou a ser um problema social, envolvendo não só os alunos, mas também, os professores, a escola e todo o sistema educativo (Martins, 2007; Freire, 2010). Hoje em dia, na nossa sociedade, o IE é cada vez mais uma realidade e uma preocupação crescente para toda a comunidade escolar (Dias, 2010), “se atendermos a que anualmente, e mesmo reduzindo apenas o insucesso ao não aproveitamento escolar, segundo estatísticas oficiais, as reprovações na população portuguesa atingem os 34%” (Roazzi & Almeida, 1988, p. 53) .

Atualmente parece difícil encontrar uma definição que reúna consenso, torna-se importante compreender, situar e descrever o conceito de IE. Esta análise ocorre quando existe uma falha ou quando fracassa alguma ação do sistema educativo. Dependendo de vários intervenientes o significado diversifica, o que o torna muito complexo (Martins, 2007).

O IE pode ser entendido de diversas formas, como alguns autores referem. Quando se fala em insucesso associa-se rapidamente às reprovações, usando como medida as suas consequências, nomeadamente, as repetições e os abandonos (Regueiras, 2006). O mesmo autor acrescenta que esta definição prevê uma comparação do nível dos conhecimentos em cada disciplina com um padrão mínimo.

Outros termos encontrados para designar o IE foram referidos por Benavente (1990). A autora faz referência aos seguintes termos: reprovações, atrasos, repetência, abandono, desperdício, desadaptação, entre outros. Pode-se ainda acrescentar expressões como o mau

5 aproveitamento, mau rendimento, mau comportamento escolar. O referido vocabulário contempla o IE como um mal, geralmente dramático. Esta autora remete ainda para a abrangência da problemática do IE, que abarca termos de várias naturezas e é somente avaliado pelos resultados escolares.

Segundo Martins (2007) o fracasso escolar é uma condição socio pessoal que pode ser definida de forma operativa como sendo a incapacidade para um individuo alcançar os objetivos que são propostos por um sistema ou grupo escolar, para um determinado nível curricular.

Muniz (1993) refere-se ao IE como sendo a experimentação de dificuldades por parte das crianças, com níveis diferentes de inteligência, para acompanhar a formação escolar adequada à sua idade, partindo do principio que não existe qualquer tipo de lesão cerebral, tenha uma assistência regular às aulas e a sua família não tenha um nível cultural demasiado baixo. Uma noção mais abrangente deste conceito é fornecida por Rangel (1994). Esta autora refere que o IE implica a falência de um projeto, assim como a posição dificultada em que os nossos adversários nos colocam. Na educação, é representado pelo insucesso num exame ou pelas sucessivas repetências que, podem levar ao abandono escolar (Rangel, 1994).

Não se pode tratar o IE como um problema isolado ou unicamente da responsabilidade do aluno. Encontra-se perante um fenómeno social que atinge dimensões sociais significativas. É um fenómeno que está presente em todos os níveis de ensino, tem um caráter massivo e constante e está presente em todas as instituições de ensino de vários países (Dias, 2010).

O insucesso educativo é um fator preponderante no IE, já que a escola se esquece que, para além de ensinar, tem um papel importante na educação dos alunos. Entende-se por educação do aluno o ensino e incitação de posturas sociais adequadas, a inserção numa sociedade, sem esquecer a personalidade dos alunos e seu desenvolvimento (Freire, 2010).

Nos dias de hoje a escola está cada vez mais transformada no local de sociabilização dos alunos e, é através dela que os conhecimentos são transmitidos, são incutidos valores, ideais e hábitos, sendo também um meio de excelência para socialização. Nenhum sistema social prescinde da escola e da sua força socializadora. O IE poderá ter como base as discrepâncias sociais derivadas dos ideais da escola. O insucesso pode também aumentar as diferenças

6 sociais devido à importância que o percurso escolar tem na vida das pessoas. Os alunos são responsabilizados pelo seu insucesso devido ao facto da escola ser aberta e obrigatória por um determinado número de anos, a falta de motivação ou a falha ao nível dos conhecimentos são algumas das causas de culpabilização (Freire, 2010).

Um dos aspetos importantes, veiculados pelo sistema de ensino, consiste na fixação de critérios de sucesso. Estes são objetivos pré determinados para todos os alunos de igual forma e quem não conseguir atingir minimamente estes critérios, é punido com a reprovação que, na maioria dos casos, é um meio para que os alunos voltem a repetir os conteúdos onde fracassaram, melhorando o seu desempenho escolar. Ainda não existe uma resposta clara que justifique qual o motivo do elevado número de reprovações. Frequentemente atribui-se o insucesso às limitações cognitivas dos alunos quando confrontados com as exigências programáticas (Fontes & Archer, 1985).

Iturra (1990b) relata que o IE é um fenómeno de fracasso na escola, é definido como sendo a dificuldade que a escola enfrenta para treinar mentes que já possuem conhecimentos culturais e reais. O mesmo autor refere ainda que o caminho para o sucesso centra-se no domesticar de uma mente no caminho da verdade histórica e cultural. A escola precisa colocar as crianças no caminho da interrogação.

O processo educativo tem como principais mobilizadores os professores que, apesar da rigidez dos programas curriculares podem se adaptar às características e necessidades dos alunos. O nível de expectativa criada pelos professores em relação aos alunos, sejam elas positivas ou negativas, afetam de forma decisiva o rendimento escolar dos mesmos (Freire, 2010). Pode-se ainda questionar acerca da discrepância existente entre o desenvolvimento de uma criança e as exigências curriculares propostas para a sua faixa etária, tendo em conta que uma grande percentagem do IE deve-se a uma inadaptação das crianças às exigências da escola (Martins, 2007)

Roazzi & Almeida (1988) referem que a falta de bases, de motivação, de capacidade dos alunos ou a disfunção das estruturas educativas, familiares e sociais levam ao IE. Os mesmos autores mencionam que a escola tornou-se aberta para todos os indivíduos, tornando-se socialmente neutra e alimentando uma autoimagem de mobilidade social. É fundamental

7 perceber se a escola está a cumprir o seu dever perante a sociedade, evitando a discriminação e favorecendo a mobilidade social.

O IE não pode ser apenas uma realidade manifesta, não basta procurar causas e soluções. Este fenómeno deve ser alvo de reflexão, não se deve generalizar, tendo em conta que existem diversas realidades e condicionamentos contextuais e históricos específicos. Sempre existiram alunos com condutas e percursos escolares que se desviam da norma institucional. Os alunos desobedientes e medíocres a nível escolar são uma realidade desde finais do século XIX. Entendia-se que estes alunos não tinham a capacidade para satisfazer as exigências da escola e esta incapacidade era atribuída somente ao aluno e ao seu caráter. A escola simplesmente assumia que as causas destes desempenhos não faziam parte da sua competência (Humbert, 1992).

Martins (2007) refere que todos os agentes do sistema educativo continuam a discutir o conceito do IE, visto que grande parte da nossa sociedade continua preocupada com esse tema, despertando o interesse de investigadores, sociólogos e pedagogos, devido às taxas de repetência e ao abandono que é verificado nas nossas escolas.

Não é fácil encontrar uma definição exata de IE, tendo em conta que existe uma grande variedade de conceitos e termos utilizados para definir os fracassos dos alunos na escola. Tudo depende da perspetiva e do contexto onde estamos inseridos. Para um melhor entendimento deste fenómeno é importante saber qual a sua natureza e perceber quais as causas e fatores que estão na origem do IE.

2.3. Fatores do Insucesso Escolar

Após a análise das diversas definições sobre insucesso, é possível ficar com a sensação de que existe uma série de condições que, em conjunto ou individualmente, levam ao IE. Para alguns autores o insucesso está relacionado com os alunos, com o seu nível de inteligência, capacidade para se adaptar às exigências da escola correspondentes à sua faixa etária e dependente da sua motivação para aprender. Já outros autores, direcionam a sua atenção para a escola, o tipo de instrução, a adequação e exigência dos programas curriculares e as

8 modalidades de avaliação que, são apontados como fatores que levam ao insucesso, quando não há um ajustamento correto por parte das instituições escolares às necessidades dos alunos. A problemática do insucesso escolar está também relacionada com a família, ou seja, se por um lado as elevadas expetativas dos pais excedem a capacidade dos alunos, desmotivando-os, por outro lado a falta de interesse e de apoio da família com níveis culturais baixos, conduzem igualmente ao insucesso.

Segundo Iturra (1990b) e Pires, Fernandes & Formosinho (1991), existem múltiplas, e às vezes contraditórias, causas para o IE. No entanto todas elas se relacionam com fatores ligados ao aluno, à escola e todos os seus intervenientes, e, à família.

Para uma melhor compreensão de todos os fatores que estão associados à problemática do IE e para garantir uma visão abrangente sobre as principais causas, far-se-á referencia a teorias que explicam este fenómeno. Cada uma destas teorias irá realçar fatores que são considerados justificação para o Insucesso.

2.3.1. Fatores relacionados com os alunos e Teoria dos “dons”

Esta teoria, como o próprio nome indica relaciona-se diretamente com os fatores relacionados com os alunos, com a capacidade ou falta dela, motivação e adaptação às exigências curriculares, para atingir as metas propostas por determinada instituição ou sistema de ensino. Foi no período compreendido entre a 2ª Guerra Mundial e finais da década de sessenta que surgiu a visão da teoria dos “dons”. Esta teoria servia como explicação das causas relacionadas com o IE, e relacionava o rendimento escolar com as características dos alunos, os seu “dons” pessoais e naturais, resultando o sucesso ou o insucesso da inteligência de cada aluno (Martins, 2007; Freire, 2010).

Cada aluno apresenta um conjunto de aptidões desde que nasce, que depois se traduzem na capacidade para aprender, influenciando todo o processo de ensino e aprendizagem de cada um. O sucesso ou insucesso de cada aluno é explicado pela capacidade, seja ela maior ou menor, pela sua inteligência e pelos seus dotes naturais. (Freire, 2010).

9 Assim sendo, os fatores ambientais e as metodologias pedagógicas não assumem responsabilidades perante todo o percurso académico dos alunos, sendo a natureza do aluno a principal responsável e a hereditariedade a causa para as disparidades intelectuais (Benavente & Correia, 1980).

A ideia que o quociente de inteligência interfere no IE do aluno é suportada por Le Gall (1978). Reforçando esta ideia, Pires, Fernandes & Formosinho (1991) acrescentam que a falta de aptidão por parte do aluno pode ser de origem psicossomática (alunos com deficiência) como de origem intelectual (determinada pelo quociente de inteligência). Também, na mesma linha, Peixoto (1999) indica o quociente de inteligência como uma causa de IE. O mesmo autor diz-nos que à medida que o nível de inteligência baixa, diminui também o número de indivíduos com zero reprovações. Acrescenta ainda a autoestima como outro aspeto que opera como um fator relacionado com o IE.

Existem ainda outros fatores relacionados com o aluno que influenciam o rendimento escolar dos mesmos. Não só a inteligência tem um papel no IE. Fatores como a motivação que os alunos apresentam diante a obrigatoriedade de algumas tarefas escolares, a falta de interesse e de compreensão perante a complexidade do percurso académico são preponderantes para o sucesso ou insucesso.

Segundo Le Gall (1978) a personalidade dos alunos é outro aspeto a ter em conta. Muito do IE deve-se à inadaptação da criança ao meio escolar. O mesmo autor refere que a falta de organização e a heterogeneidade por parte das instituições de ensino, os aspetos sociológicos e psicológicos dos alunos e todas as diferenças existentes, levam a uma falta de ajustamento entre as partes envolvidas, acelerando o insucesso. Todas estas diferenças podem ser resolvidas se houver uma aposta na relação professor-aluno. O professor deve ser o principal elo de ligação entre o aluno e a escola.

10

2.3.2. Fatores relacionados com a família e Teoria do Handicap Sociocultural

A escola e os grupos formais não detêm a total responsabilidade na transmissão e aquisição de valores e atitudes. Os grupos informais, como é o caso da família, desempenham um papel fundamental na formação dos alunos, assim como de toda a sua educação, imposição de valores e atitudes, enquadrados na classe social envolvente.

Assim sendo, a base do IE assenta no défice de alguns aspetos de natureza sociocultural como é o caso do estrato social familiar, falta de meios, estímulos, motivações, condições para estudar e aprender. Estes aspetos são um impedimento ao processo de aprendizagem dos seus educandos.

Após o 25 de abril foram várias as investigações que surgiram no campo da educação, investigações estas, de cariz sociológico que foram ao encontro de uma nova teoria do IE –

handicap sociocultural – onde o Insucesso/sucesso é explicado pelo envolvimento na

sociedade e pela maior ou menor bagagem cultural que os alunos possuem quando entram na escola (Benavente, 1990).

Alguns estudos relacionados com a problemática do IE estabelecem uma estreita relação entre a origem social do aluno e este fenómeno, argumentando que esta é uma teoria que entende o IE como um fenómeno social resultante das desigualdades sociais (Martins, 2007; Freire, 2010).

Pires, Fernandes & Formosinho (1991) referem que os fatores socioculturais são as principais causas de carência do aluno, criando uma desvantagem no acesso à educação escolar. Estes autores relacionam o fenómeno do IE com a cultura informal da família, com o facto de viverem em zonas rurais ou urbanas e com o nível económico da família. As crianças que vêm de meios sociais mais pobres e desfavorecidos, durante o seu processo escolar, apresentam mais dificuldades e uma maior taxa de IE. O modelo de ensino vocacionado apenas para um tipo de alunos não se adapta à realidade dos alunos desfavorecidos, visto que, quando chegam à escola, encontram grandes entraves entre a sua cultura e o referido modelo de ensino (Bourdieu & Passeron, 1978).

Algumas vezes verifica-se que os alunos provenientes de meios sociais mais desfavorecidos conseguem alcançar o sucesso no seu percurso académico. Este feito pode ser explicado por

11 uma “árdua aculturação por parte dessas crianças, ocorrendo muitas vezes um enfraquecimento dos laços com o meio social de origem” (Freire, 2010, p. 18).

Segundo Rangel (1994), a abordagem da problemática do IE centra-se na família e na sua herança ou cultura. Esta teoria defende que, quando comparamos crianças de meios rurais com as de meio urbano, verifica-se que as práticas e as vivências são diferentes. Salienta ainda que as diferentes formas de linguagem são condicionantes responsáveis pela maior ou menor dificuldade das crianças na aquisição de conhecimentos e competências que permite o SE e profissional.

A linguagem é um veículo indispensável para o acesso à informação por parte das crianças. É “um processo privilegiado de enriquecimento de experiencias que influenciam a aprendizagem”. A pobre herança cultural e social e o espaço físico pouco desenvolvido são obstáculos a que estão sujeitas as crianças, não permitindo dilatar a linguagem e as suas experiências “tornando-se deficitárias de uma linguagem promovida na escola e, consequentemente, pouco aptas para obter o sucesso escolar” (Martins, 2007, p. 26).

Martins (1993) refere que a problemática do IE deve comtemplar o fator distancia entre a casa e a escola, como sendo um aspeto importante. Uma grande distância entre a casa e a escola afeta o tempo de sono das crianças porque têm que acordar mais cedo, as deslocações são maiores e são feitas por vezes a pé, o que faz com que as crianças cheguem cansadas à escola e sem motivação para estudar. O local de residência também é importante, visto que residir em zonas degradadas pode ter consequências negativas para o rendimento escolar.

As causas dominantes do IE são a origem económica das famílias e o nível escolar das mesmas (Martins, 1993). Famílias com um nível socioeconómico baixo têm, tendencialmente, um acesso reduzido a uma alimentação boa e saudável, roupa, habitação, assim como, a um poder de compra de bens e cultura reduzido. Nestes casos a escola é entendida como um gasto desnecessário e, na emergência de reduzir despesas e aumentar o rendimento por pessoa, os jovens com historial de insucesso acabam por abandonar a escola e iniciam mais cedo a sua vida profissional (Martins, 2007).

Freire (2010) e Martins (2007) na sua revisão de literatura relatam que o ambiente cultural da família é um dos aspetos mais importantes para o aproveitamento escolar das crianças.

12 Crianças oriundas de famílias onde a cultura e o conhecimento não são valorizados, não beneficiam das condições mais adequadas para o seu rendimento escolar e os seus resultados na escola, sejam eles bons ou maus, são normalmente ignorados. Pelo contrário, nas famílias onde a cultura é valorizada, normalmente, são criadas as condições necessárias para que as crianças consigam os melhores resultados, independentemente de pertencerem a famílias ricas ou pobres. No entanto o acesso à informação e a bens que possibilitam essa informação é superior nas famílias pertencentes a um estrato socioeconómico mais elevado.

Assim, é normal que famílias pertencentes a classes sociais mais altas tendem a ter expetativas mais elevadas, encaminhando os seus filhos para profissões mais prestigiadas, enquanto nas classes mais baixas as famílias procuram que os seus educandos atinjam os objetivos a curto prazo com menos dispêndio financeiro e acabam por exercer profissões pior remuneradas e com menos prestígio social. Deste modo, afigura-se importante haver um equilíbrio entre a teoria e a prática nas escolas, para que as diferenças sociais não sejam tão notadas e, para que os alunos mantenham o interesse, evitando situações de IE “devido à não correspondência entre a realidade escolar e as expectativas quanto ao futuro profissional” (Martins, 2007, p. 28).

2.3.3. Fatores relacionados com sistema escolar e teoria sócio – institucional

Quando a qualidade do nível socioeconómico começou a melhorar, a teoria do handicap sociocultural começou a perder seguidores visto que o IE manteve-se presente. Começou-se então a estudar o IE como um resultado do próprio sistema escolar e investiu-se mais na sua relação com o espaço onde o próprio acontecia.

A teoria sócio – institucional surge no início dos anos 70 e fala-nos do papel desempenhado pela escola na problemática do IE. As investigações realizadas em torno de dimensões como as condições de aprendizagem, ritmos de progressão dos alunos, complexidade das tarefas e estruturas cognitivas, conteúdos escolares e métodos de ensino, suportam esta teoria. Salienta-se ainda que esta teoria procura as condições educativas ideais, na tentativa de perceber que reformas e opções mais acertadas devem ser feitas para que o processo escolar não seja inibido (Florin, 1989).

13 Fatores escolares como o tipo de curso e currículo, as estruturas e métodos de avaliação, as formas de agrupar os alunos e a preparação científica e pedagógica dos professores, podem estar na base do IE (Pires, Fernandes, & Formosinho, 1991). Assim sendo, a transformação da escola, nas suas estruturas, conteúdos e práticas, é uma aposta necessária, deve-se procurar adaptar a instituição escolar às necessidades dos públicos heterogéneos que a frequentam, procurando os melhores caminhos para facilitar a aprendizagem de todos os alunos (Benavente, 1990).

A reprovação acaba por ser um ciclo vicioso, uma vez que quando um aluno reprova tendencialmente acaba por reprovar novamente. O facto de se usar o mesmo método de ensino que foi usado ao longo dos anos, sem sofrer muitas alterações, pode também se relacionar com o IE. O método de ensino não diferencia os alunos, o professor dirige a sua ação para a sala de aula, sendo este o responsável pela organização e programação de todas as atividades, deixando o aluno à margem do seu processo de aprendizagem (Benavente & Correia, 1980). Segundo Jacinto (1991) o currículo escolar esta orientado para alunos de um meio social mais elevado, indo de encontro às suas vivências no seu meio ambiente. Este currículo dirige-se a um tipo de aluno ideal, colocando em desvantagem, desde início, os alunos de meios sociais mais desfavorecidos. Martins (1993) refere que o IE pode ter origem na própria escola, pois esta valoriza os saberes académicos em detrimento dos conhecimentos que se ajustam melhor à necessidade e à realidade envolvente dos alunos.

Esta teoria atribui responsabilidades à escola relativamente ao insucesso dos alunos, referindo que os programas e currículos, como mencionado anteriormente, vão de encontro a um tipo de aluno ideal, esquecendo os alunos mais desfavorecidos, que correspondem a uma percentagem considerável dos alunos em Portugal (Freire, 2010).

14 3. Atividades Extracurriculares

3.1. Conceito de Atividades Extracurriculares

Como forma de proteção da autoestima ameaçada pelo IE, os alunos tendem a envolver-se em comportamentos de risco, como o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco. No entanto estes comportamentos contrariam a cultura escolar. São alguns os trabalhos que enfatizam a necessidade da escola criar atividades que produzam efeitos positivos na autoestima dos alunos, esses efeitos podem ser alcançados através das ECA (Peixoto, 2003).

Antes de proceder aos efeitos produzidos por este tipo de atividades torna-se crucial enquadra-los concetualmente. Moriana, et al. (2006) refere que estas atividades estão agrupadas em dois tipos bem diferenciados: extraescolares (atividades fora do programa escolar) e extracurriculares (atividades complementares realizadas no ambiente escolar e sob a orientação da escola). Contudo, na linguagem corrente os dois conceitos são muitas vezes utilizados como sinónimos, apesar de as diferenças poderem ser notadas, ou seja, o primeiro tipo depende quase exclusivamente dos pais e o segundo tipo é planeado e executado pelas próprias escolas.

Já Brown (2007) apresenta uma definição mais consistente de ECA, dizendo que estes são programas que preenchem dois requisitos basicos; 1) não fazem parte do programa curricular das escolas regulares e 2) estão estruturadas para atingir um objetivo. Ainda o mesmo autor apresenta alguns sinais de uma boa ECA tais como: os jovens sentirem-se parte de um grupo ou de algo especial, os jovens têm oportunidade de desenvolver relações com os adultos, os jovens podem ter papéis de liderança e os programas envolvem os pais e os os pares. Acima de tudo as atividades devem ser divertidas e atrativas para os jovens. As ECA são boas quando as atividades têm objetivos que enconrajam os jovens a atingir grandes sucessos e têm regras que mantêm os jovens dentro dos padrões pretendidos, os jovens podem assumir papeis de liderança e as atividades são apropriadas para a faixa etária.

Shumow (2001) no seu estudo refere-se aos programas extracurriculares expondo que estes são patrocinados e geridos por negócios com fins lucrativos, organizações comunitárias, escolas públicas, escolas privadas, grupos religiosos e por agências governamentais como departamentos municipais de parques e de recreio. Os programas extracurriculares variam em

15 temos de filosofia, de objetivos e de planeamento, de acordo com o contexto académico. Muitos destes programas continuam a tradição de proporcionar lugares seguros para a diversão das crianças, com maior ênfase para as atividades desportivas. A maior parte dos estudos realizados sobre os programas extracurriculares visam comparar a participação e a não participação com o objetivo de verificar para onde vão os alunos, o que fazem depois do dia de escola e como serão afetados.

As ECA são atividades informais que se realizam habitualmente depois do horário escolar, em fins-de-semana ou durante as férias, tais como, atividades desportivas, clubes, sociedades, jornadas escolares, etc…, “e isto sugere que deveriam ser consideradas em separado e fora do currículo propriamente dito”. (Estríbio, 2010, p. 27).

A participação em ECA não é um requisito para a graduação no ensino secundário. Esta participação ocorre tipicamente porque os indivíduos estão intrinsecamente interessados na atividade e disfrutam dela. Estas atividades são estruturadas, tendo um ou mais adultos a supervisionar, e os participantes conhecem-se num contexto específico para a atividade, como por exemplo o ginásio, o auditório, a sala de música e as salas de aulas. Por último, estas atividades geralmente envolvem esforço, ligado aos desafios (Mahoney, Cairns, & Farmer, 2003).

3.2. Influência das Atividades Extracurriculares

O interesse acerca das consequências das ECA tem vindo a crescer, em parte devido às preocupações acerca do papel desempenhado na promoção do SE, na prevenção do abandono escolar e em outros problemas. Alguns investigadores argumentam que as ECA são necessárias para preparar plenamente os jovens na transição para a adolescência (Eccles, Barber, Stone, & Hunt, 2003). Atualmente testemunha-se uma crescente proliferação de atividades, sejam elas académicas (aulas privadas, línguas estrangeiras, música, etc.), relacionadas com o desporto ou com a cultura. (Moriana, et al., 2006).

O conhecimento de como os estudantes passam as suas horas não escolares pode ajudar a prever a sua performance escolar. As atividades depois da escola que estão diretamente ligadas ao sucesso (trabalhos de casa), as atividades que ajudam a promover uma

16 identificação positiva com a escola (ECA), ou ambas, têm influências positivas no sucesso. Atividades que se afastam do trabalho da escola (ver televisão), substitui a identidade da escola por outras identidades (emprego), ou ambos, têm influências negativas no SE (Cooper,

et al., 1999).

Segundo Mahoney, et al. (2003), a participação dos alunos em diferentes atividades, sejam elas dentro ou fora da escola, estão entre as múltiplas situações ou agentes que podem ter efeitos no IE. No entanto, as ECA selecionadas e planeadas pela escola são mais uteis do que aquelas que ocorrem fora, devido à falta de planeamento suficiente, ordem, lógica e coerência (Marsh & Kleitman, 2002).

As ECA têm sido associadas a uma melhoria do nível dos alunos, mais competências interpessoais, maiores aspirações académicas e melhor nível de atenção. Ainda assim, os educadores queixam-se frequentemente acerca do envolvimento dos alunos em ECA, pois são escolhidas pelos pais e, na maioria das vezes, não são bem planeadas, havendo falta de coordenação com as atividades realizadas na escola (Moriana, et al., 2006).

Atividades construtivas e organizadas são indicadas para a ocupação dos adolescentes. Tais atividades oferecem a oportunidade para adquirir e praticar skills sociais, físicos e intelectuais específicos, que podem ter uma grande utilidade nos mais variados contextos incluindo a escola. Contribuem, também, para o bem-estar individual perante uma sociedade, a integração em grupos socialmente valorizados, o estabelecimento de relações com os pares e adultos que podem ajudar tanto no presente como no futuro e, finalmente, a oportunidade para experienciar e lidar com desafios. Por sua vez, estes aspetos mencionados preveem facilitar tanto o nível de envolvimento com a escola como a realização educacional e ocupacional, prevenindo o risco de haver comportamentos que possam hipotecar o futuro dos jovens (Eccles, et al, 2003; Brown, 2007)

Brown (2007) refere que os jovens são influenciados pela cultura da atividade e pelas experiências que dela decorrem. Este ambiente social influencia os valores do jovem, assim como a sua perceção das coisas.

São muitos os estudos que fazem referência à influência das ECA (Cooper, et al., 1999; Mahoney, 2000; Marsh & Kleitman, 2002; Holloway, 2002; Eccles, et al., 2003; Mahoney, et

17

al., 2003; Guest & Schneider, 2003; Zaff, et al., 2003; Moriana, et al., 2006). Todas estas

investigações demonstram tanto as influências positivas como negativas da participação em ECA.

No estudo realizado por Moriana e seus colaboradores, com o objetivo de verificar a relação entre o envolvimento em ECA e a performance escolar, em alunos do ensino secundário, constatou-se que os alunos envolvidos em ECA obtêm melhores resultados escolares, relativamente à média das notas (MED). Estes autores concluíram que os alunos envolvidos têm melhor rendimento escolar, acima de tudo se houver um equilíbrio entre a participação em atividades desportivas e atividades académicas (Moriana, et al., 2006)

Mahoney (2000) documentou a ligação entre a participação alargada em ECA durante o ensino secundário, as taxas reduzidas de abandono escolar e comportamento criminoso, particularmente durante os anos iniciais do ensino secundário, para jovens de alto risco. A participação em ECA também foi associada ao aumento da competência interpessoal, autoconceito, MED elevada, envolvimento com a escola e aspirações educacionais (Marsh & Kleitman, 2002).

No estudo longitudinal levado a cabo por Eccles, et al. (2003) foram encontradas evidências de que os participantes na maior parte das ECA alcançam melhores resultados educacionais do que os não participantes. Referem, também, que a participação em ECA durante o ensino secundário prevê um contexto protetivo em termos de comportamentos de risco, como o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de drogas, e um contexto de promoção em termos de desempenho académico. Os mesmos autores relatam que estes efeitos negativos são resultado da falta de estrutura de algumas atividades de lazer, que aumentam a probabilidade dos jovens se envolverem em comportamentos de risco.

Mahoney, et al. (2003), no seu estudo longitudinal, investigaram a participação consistente em ECA como promotora do SE a longo prazo e concluíram que a participação consistente nestas atividades está associada a um status educacional elevado durante a adolescência. Por sua vez o status educacional está relacionado com mudanças positivas e recíprocas entre a participação em ECA, a competência interpessoal e a aspirações educacionais.

18 Para melhor compreender o significado da participação em ECA pelos alunos do ensino secundário, é importante ter em conta o contexto social como uma influência para o seu desenvolvimento. Guest & Schneider (2003) investigaram, no seu estudo, como os contextos escola e comunidade se relacionam com a associação entre a participação em ECA pelos alunos do ensino secundário, o SE e a ambição educacional. Os resultados demonstraram que a participação no desporto está fortemente associada ao SE em escolas com expectativas educacionais reduzidas e escolas em comunidades pobres. Por outro lado, a participação em atividades não-desportivas também demonstra alguma variação de contexto, é mais consistentemente associada com ambos, maior sucesso escolar e maiores expectativas educacionais entre os dois tipos de comunidade.

Cooper, et al. (1999) realizaram um estudo envolvendo 124 alunos do 6º ao 12º ano, com o intuito de verificar se existia uma relação entre a participação em ECA e o SE. Verificaram que estas atividades contribuem significativamente para o sucesso. Estes autores afirmam que mais tempo passado em ECA, ou em outros grupos estruturados, e menos tempo a ver televisão estão associados a resultados dos testes e notas das disciplinas, mais elevados. Zaff e seus colaboradores realizaram um estudo longitudinal para determinar se a participação em ECA conduzia a múltiplos resultados positivos. Consistentemente com a literatura consultada, estes autores constataram que a participação em ECA está associada a percentagens baixas de abandono escolar, melhor envolvimento cívico e elevados níveis de SE (Zaff, Moore, Papillo, & Williams, 2003).

Mais recentemente, Fredricks (2012) conduziu uma investigação, realizando um estudo longitudinal, de forma a verificar se o tempo excessivo passado em ECA influenciava negativamente os alunos. Controlando algumas variáveis, como o número de ECA e o tempo despendido nas mesmas, o autor verificou que a participação nestas atividades no 10º ano está positivamente associada ao sucesso nos testes, nas notas e nas expetativas educacionais, na disciplina de Matemática, no 12º ano.

Após esta revisão de literatura constatou-se que existem inúmeros benefícios associados à participação em ECA. Os alunos que participam nestas atividades conseguem obter resultados positivos na autoestima, na capacidade de trabalhar em grupo, no envolvimento com o meio e possibilita, ainda, a fomentação da relação entre os alunos e os adultos. Mas nem tudo são

19 benefícios, registe-se que a participação em atividades pouco estruturadas, onde não existe um objetivo bem definindo e os adultos não são um modelo positivo para os alunos, pode trazer consequências, como o consumo de bebidas alcoólicas, uso de drogas ou outros comportamentos de risco.

A associação das ECA com o desempenho escolar tem sido frequente, com muitos investigadores a defenderem que as competências adquiridas e skills aprendidos são transferidos pelos alunos para o contexto escolar. A motivação, as dinâmicas de grupo e os desafios enfrentados nestas atividades, são fundamentais para o envolvimento com a escola e contribuem fortemente para o SE.

20 4. Prática Desportiva Extracurricular e o (In)Sucesso Escolar

Até agora, nesta revisão de literatura, debruçou-se sobre aspetos gerais, como o sucesso e o insucesso, e também sobre a associação entre a participação em ECA e os benefícios/consequências que delas advém. Este estudo prende-se com a participação em ECA, no geral, e com participação em atividades de natureza desportiva, em particular. Assim sendo, ir-se-á debruçar sobre a prática desportiva extracurricular e as suas consequências em relação ao desempenho académico.

Dar sentido e significado para os alunos, no dia-a-dia do currículo escolar juntamente com um núcleo desafiador de disciplinas, é uma tarefa difícil para os educadores. Muitos acharam que podiam fazer com que os alunos frequentassem a escola, mas não conseguiram fazê-los aprender. Os alunos têm que querer aprender. Têm que ter uma razão para frequentar a escola, têm que ter uma razão para trabalhar arduamente (American Sports Institute [ASI], 1996). Tradicionalmente, o desporto nas escolas tem sido visto pelos educadores, na melhor das hipóteses, como secundário, e na pior das hipóteses, como um impedimento para o SE. É geral a atitude de que os alunos primeiro devem estudar e só depois praticar desporto (ASI, 1996). No entanto, a participação no desporto tem sido associada a menores probabilidades de abandono escolar e taxas elevadas de entrada nas faculdades (Eccles, et al., 2003).

As atividades físicas e o desporto são normalmente promovidas pelos seus efeitos positivos na saúde física. A participação regular em atividades físicas está associada à diminuição de riscos cardiovasculares nos jovens e na adolescência, assim como efeitos benéficos na saúde mental, incluindo a qualidade de vida e melhores estados de humor. Existem evidências que a prática regular de atividades físicas, produz aumentos positivos na função cerebral e cognição, influenciando a performance académica (Singh, Uijdewilligen, Twisk, Mechelen, & Chinapaw, 2012).

Broth (2002) levou a cabo um estudo longitudinal para testar os efeitos das ECA no SE durante o ensino secundário. Os resultados demonstraram que a participação em algumas atividades melhora o sucesso, enquanto a participação em outras atividades diminui o sucesso. A participação no desporto promove o desenvolvimento dos laços sociais entre os estudantes,

21 os pais e a escola. O autor refere que estes benefícios explicam os efeitos positivos da participação desportiva no SE.

Quando falamos em desporto, associa-se logo à atividade física, assim sendo Singh e seus colaboradores realizaram um estudo de revisão de literatura que consistiu na análise de 10 estudos observacionais e 4 estudos de intervenção, com dois destes estudos classificados como sendo de alta qualidade. Os resultados demonstraram evidências estatisticamente significativas acerca da relação entre a atividade física e a performance académica (Singh et

al., 2012).

O programa desenvolvido pela ASI (1996), Promover o Sucesso Escolar através do Desporto (PASS), é um curso diário, ao longo do ano, que usa aspetos positivos da cultura desportiva para aumentar o sucesso escolar. Para verificar se a implementação deste programa foi eficaz na promoção do sucesso escolar, foi necessário desenvolver um método para avaliar os resultados dos alunos. Atendendo aos dados existentes, recorreu-se à MED como principal medida. Este foi um estudo realizado ao longo de 4 anos letivos, nomeadamente, 91-92, 92-93, 93-94 e 94-95, com uma amostra inicial de 21 alunos. Ao longo dos anos a adesão a este programa foi crescendo substancialmente, verificando-se no último ano do estudo, um total de 121 alunos. O relatório deste estudo confirmou que, por participar no programa PASS, os alunos do ensino secundário melhoraram a sua performance académica, medida pela MED. Com o intuito de verificar se a participação em ECA produzia efeitos positivos nos resultados dos estudantes e melhorava as suas atitudes para com a literacia, Shulruf, Turmen e Tolley (2007) descobriram que a participação em desportos de equipa está significativa e positivamente ligada à melhoria dos níveis de literacia.

Eccles, et al., (2010) documentaram que a participação em desportos coletivos prevê um maior envolvimento em comportamentos de risco. Tanto os indivíduos do sexo masculino como feminino bebem e embebedam-se mais frequentemente do que os não atletas. Por outro lado, a participação em desportos coletivos é um fator que promove os resultados académicos, os participantes no desporto gostam mais da escola do que os não participantes e têm uma MED mais alta do que o esperado.

22 Fox, Barr-Anderson, Neumark-Sztainer & Wall (2010) verificaram que para os rapazes e raparigas, do ensino secundário, a participação em desportos coletivos está associada a uma melhor MED em relação aqueles que não participam. Os mesmos autores referem que existe uma associação positiva entre a participação em mais horas semanais de prática desportiva e o aumento da MED, para ambos os sexos.

Segundo Stearns & Glennie (2010), alguns tipos de atividades, como é o exemplo de atividades académicas e desportivas, estão associadas ao SE e à permanência na escola. A oportunidade para participar nestas atividades tem uma influência positiva e significativa no SE dos alunos. Corroborando com esta ideia, Knifsend & Graham (2012) referem que, tal como outras atividades, o desporto promove o SE e a melhoria da MED.

A participação desportiva leva a melhores notas e este benefício está relacionado com a frequência da participação. Quantos mais treinos por semana, melhores são os resultados. A participação em um ou dois treinos por semana levam a uma aumento de 0.109 na média das notas em Matemática e Inglês, participar em três ou quatro treinos levam a um aumento de 0.151 e participar em cinco ou mais treinos por semana levam a um aumento de 0.187. A participação também foi relacionada com a MED em Matemática e Português, de acordo com género (Rees & Sabia, 2010). Os mesmos autores referem que foram encontradas poucas evidências que suportam a influência do desporto nas notas entre os participantes do sexo masculino. Contudo, entre o sexo feminino foram encontrados efeitos positivos e estatisticamente significantes, sugerindo que este obtém melhores resultados, mediante a frequência de participação, isto é, quanto mais treinos melhores os resultados.

No estudo levado a cabo por Lipscomb (2007), o autor encontrou evidências de que a participação em atividades desportivas promove um aumento nos resultados dos testes, nas disciplinas de Matemática e Inglês.

A participação em atividades desportivas tem efeitos significativamente positivos no sucesso educacional porém, a participação em competições pode reduzir, mas não reverter, os efeitos positivos da prática desportiva, provavelmente porque, conciliar a competição com os estudos consome muito do tempo dos participantes. O efeito da prática desportiva é geralmente superior para as raparigas do que para os rapazes, o que pode ser explicado pelo aumento da orientação competitiva (Pfeifer & Cornelißen, 2010).

23 Trudeau & Shephard (2008) relatam que o desporto escolar despertará o interesse de mais estudantes se for enfatizado o seu potencial educacional em detrimento do seu lado competitivo. O potencial desvio dos objetivos deve ser monitorizado para evitar uma subversão da missão educacional e assegurar a maximização dos efeitos positivos como o SE e a adesão a longo prazo à atividade física.

O desporto é uma atividade de grande importância e o seu abandono pode trazer algumas consequências, como refere Eccles e seus colaboradores. Os alunos que abandonam o desporto veem a sua habilidade desportiva diminuir ao longo dos anos, assim como consequências negativas para a performance académica, pois os alunos afastam-se e dão menos importância à escola (Eccles, et al., 2003). Por sua vez, Slutzky & Simpkins (2009) concluíram, no seu estudo, que mais tempo despendido em desportos de equipa melhora os resultados escolares, assim como as habilidades desportivas dos seus participantes.

24 5. Metodologia

5.1. Descrição da Amostra

A amostra foi constituída por 78 alunos de uma escola secundária da Região Autónoma da Madeira, matriculados no 12º ano, no ano letivo de 2011/2012 e concluíram o mesmo ano escolar, com ou sem aprovação. Os alunos selecionados tinham que estar matriculados, também, nos anos letivos de 2009/2010 e 2010/2011, nas disciplinas referentes ao seu ano de escolaridade, incluindo Educação Física.

Tabela 1 - Distribuição dos alunos em função do sexo

Sexo Frequência Percentagem (%)

Feminino 41 52,6%

Masculino 37 47,4%

Total 78 100,0%

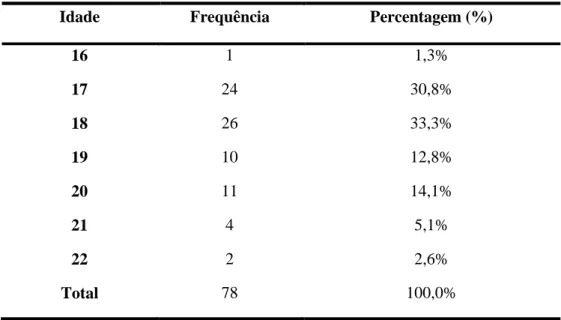

A distribuição dos alunos, em relação à idade, demonstra alguma heterogeneidade. Como podemos verificar na Tabela 2, existem alunos de várias faixas etárias a frequentar o 12º ano, no ano letivo de 2011/2012. No entanto, a maior percentagem dos alunos encontra-se na idade normal para o ano letivo que frequentam, entre os 17 (30,8 %) e os 18 (33,3%) anos de idade.

Tabela 2 - Distribuição dos alunos em função da idade

Idade Frequência Percentagem (%)

16 1 1,3% 17 24 30,8% 18 26 33,3% 19 10 12,8% 20 11 14,1% 21 4 5,1% 22 2 2,6% Total 78 100,0%

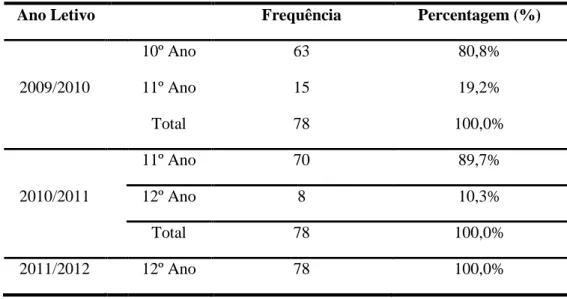

25 Relativamente ao ano de escolaridade em que os alunos se encontram matriculados, nos diferentes anos letivos, constata-se que nos anos anteriores ao presente ano letivo, existem algumas anormalidades, tendo em conta que o ensino secundário é composto por três anos, o esperado seria que em 2009/2010 os alunos estivessem no 10º ano, em 2010/2011 os alunos estivessem no 11º ano e em 2011/2012 no 12º ano, mas o mesmo não se verifica.

Tabela 3 - Distribuição dos alunos relativamente aos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, em função do ano escolar

Ano Letivo Frequência Percentagem (%)

2009/2010 10º Ano 63 80,8% 11º Ano 15 19,2% Total 78 100,0% 2010/2011 11º Ano 70 89,7% 12º Ano 8 10,3% Total 78 100,0% 2011/2012 12º Ano 78 100,0%

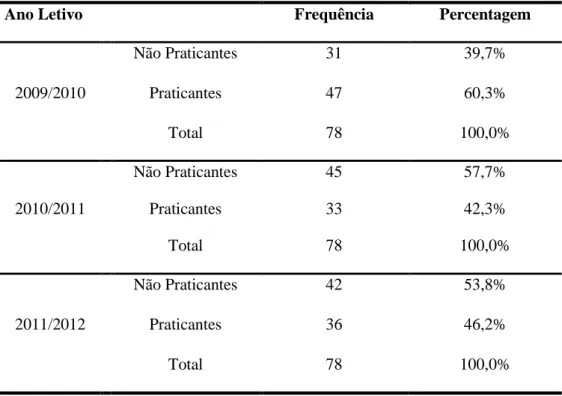

Em relação ao número de participantes em práticas desportivas verificou-se um decréscimo da participação do ano letivo 2009/2010 (60,3%), para o ano letivo 2010/2011 (42,3%), verificando-se, depois, um ligeiro aumento de 3,9% no ano letivo de 2011/2012.

26 Tabela 4 - Distribuição dos alunos relativamente à prática desportiva nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e

2011/2012

Ano Letivo Frequência Percentagem

2009/2010 Não Praticantes 31 39,7% Praticantes 47 60,3% Total 78 100,0% 2010/2011 Não Praticantes 45 57,7% Praticantes 33 42,3% Total 78 100,0% 2011/2012 Não Praticantes 42 53,8% Praticantes 36 46,2% Total 78 100,0%

Tendo em conta os dados dos registos biográficos, foi possível verificar que ainda existe uma percentagem considerável de alunos com negativas. Destaca-se a percentagem de alunos com uma negativa, cerca de 29,5%, no ano letivo de 2010/2011, como demonstra a tabela 5.

27 Tabela 5 - Distribuição dos alunos em relação ao número de negativas, nos anos letivos 2009/2010, 2010/2011 e

2011/2012

Ano Letivo Negativas Frequência Percentagem

2009/2010 0 48 61,5% 1 14 17,9% 2 14 17,9% 3 2 2,6% Total 78 100,0% 2010/2011 0 47 60,3% 1 23 29,5% 2 8 10,3% Total 78 100,0% 2011/2012 0 73 93,6% 1 4 5,1% 2 1 1,3% Total 78 100,0%

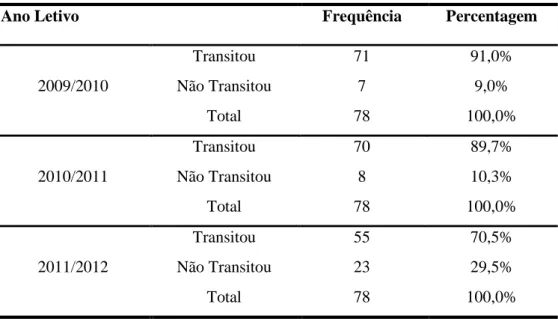

Quanto às reprovações, podemos verificar, na tabela 6, que o maior número de retenções foi no ano letivo de 2011/2012, quando os alunos estão no 12º ano. Tendo em conta que é o último ano do secundário, só possível transitar com zero negativas.

Tabela 6 - Distribuição dos alunos em relação às reprovações, nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012

Ano Letivo Frequência Percentagem

2009/2010 Transitou 71 91,0% Não Transitou 7 9,0% Total 78 100,0% 2010/2011 Transitou 70 89,7% Não Transitou 8 10,3% Total 78 100,0% 2011/2012 Transitou 55 70,5% Não Transitou 23 29,5% Total 78 100,0%

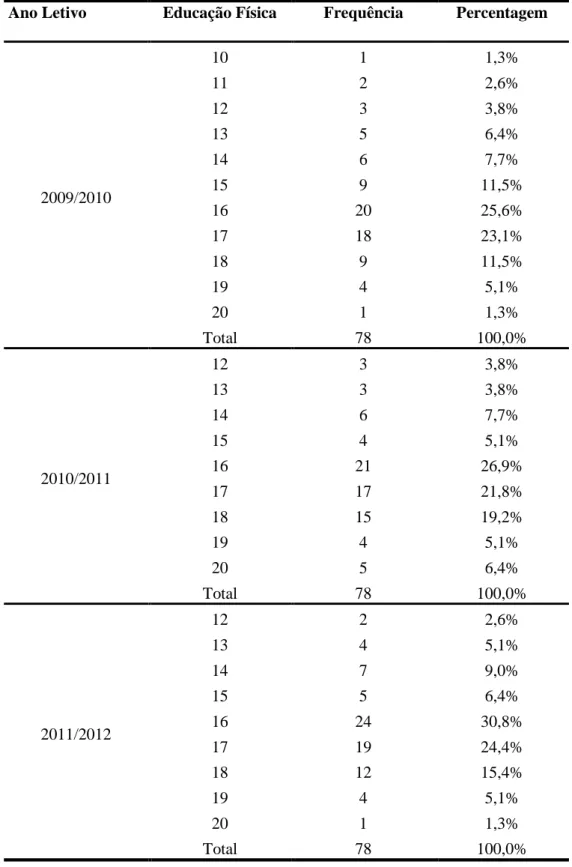

28 Quanto à nota de Educação Física, verifica-se que a maior percentagem dos alunos têm médias entre os 16 e os 18 valores, em todos os anos letivos, como ilustra a tabela 7.

Tabela 7 - Distribuição dos alunos em relação à nota de Educação Física, nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012

Ano Letivo Educação Física Frequência Percentagem

2009/2010 10 1 1,3% 11 2 2,6% 12 3 3,8% 13 5 6,4% 14 6 7,7% 15 9 11,5% 16 20 25,6% 17 18 23,1% 18 9 11,5% 19 4 5,1% 20 1 1,3% Total 78 100,0% 2010/2011 12 3 3,8% 13 3 3,8% 14 6 7,7% 15 4 5,1% 16 21 26,9% 17 17 21,8% 18 15 19,2% 19 4 5,1% 20 5 6,4% Total 78 100,0% 2011/2012 12 2 2,6% 13 4 5,1% 14 7 9,0% 15 5 6,4% 16 24 30,8% 17 19 24,4% 18 12 15,4% 19 4 5,1% 20 1 1,3% Total 78 100,0%

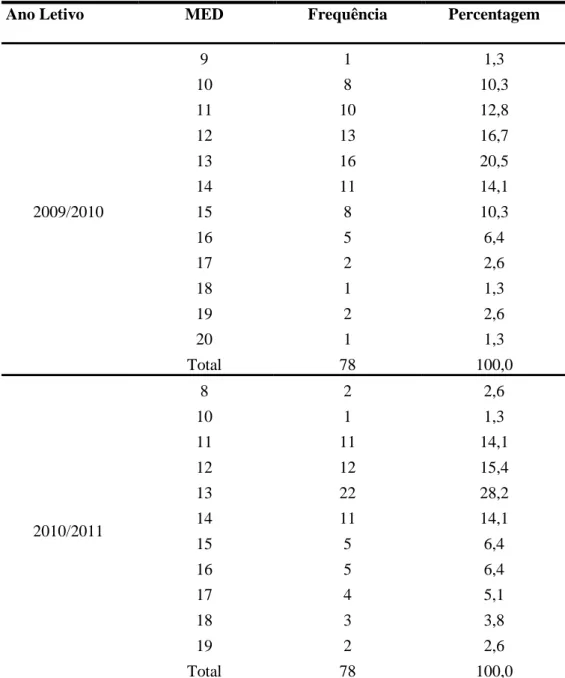

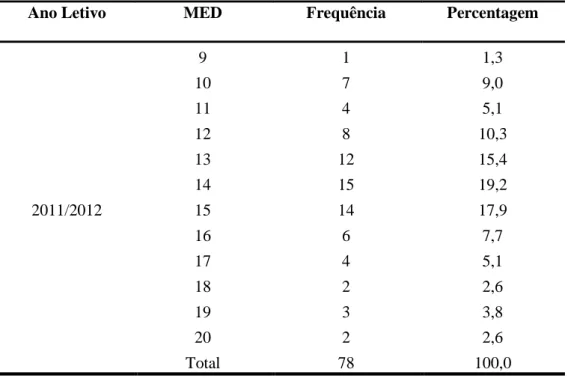

29 A tabela seguinte ilustra a distribuição dos alunos relativamente à MED. Podemos constatar que a maior parte dos alunos apresenta uma MED positiva, com uma percentagem mais elevada entre os 11 e 15 valores, para os três anos letivos. A percentagem de alunos com MED inferior a 10 valores é mais elevada no ano letivo de 2010/2011.

Tabela 8 - Distribuição dos alunos em relação à MED, nos anos letivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012

Ano Letivo MED Frequência Percentagem

2009/2010 9 1 1,3 10 8 10,3 11 10 12,8 12 13 16,7 13 16 20,5 14 11 14,1 15 8 10,3 16 5 6,4 17 2 2,6 18 1 1,3 19 2 2,6 20 1 1,3 Total 78 100,0 2010/2011 8 2 2,6 10 1 1,3 11 11 14,1 12 12 15,4 13 22 28,2 14 11 14,1 15 5 6,4 16 5 6,4 17 4 5,1 18 3 3,8 19 2 2,6 Total 78 100,0

30 Tabela 8 - Continuação

Ano Letivo MED Frequência Percentagem

2011/2012 9 1 1,3 10 7 9,0 11 4 5,1 12 8 10,3 13 12 15,4 14 15 19,2 15 14 17,9 16 6 7,7 17 4 5,1 18 2 2,6 19 3 3,8 20 2 2,6 Total 78 100,0 5.2. Instrumentos

Com a finalidade de ter uma base de dados relevante, foi realizada uma recolha dos dados biográficos dos dois anos anteriores ao presente ano letivo, 2009/2010 e 2010/2011, relativamente ao aproveitamento escolar, às notas em cada disciplina, o número de negativas e às transições.

De acordo com a Portaria nº 550/D/2004, alterada pela Portaria nº 259/2006 e pela Portaria nº1322/2007, para que estejam reunidas as condições de transição os alunos devem ter obtido classificação igual ou superior a 10 valores em todas disciplinas ou em todas, menos a duas (para este efeito são também consideradas as disciplinas em que o aluno tenha sido excluído por faltas ou anulado a matrícula); Ter sido classificado ao longo dos três períodos letivos ou a dois dos três; Para efeitos de transição do 11º ano para o 12º ano são igualmente consideradas as disciplinas em que o aluno não progrediu ou não obteve aprovação na transição do 10º para o 11º ano; A progressão nas disciplinas verifica-se sempre que a classificação seja igual ou superior a 10 valores; Quando o aluno transita com uma ou duas disciplinas com classificação negativa, progride nessas disciplinas quando estas classificações

31 não são inferiores a oito valores; Quando o aluno não transita de ano não progride nas disciplinas em que as classificações sejam inferiores a 10 valores.

Para consolidar e completar esta informação, foi entregue um questionário dividido em duas partes. A primeira refere-se aos dados pessoais, ou seja, nome, idade, sexo, ano de escolaridade, numero e turma, para ser possível cruzar os dados do questionário com os dados biográficos. A segunda parte é constituída por doze questões de resposta fechada e três de resposta aberta e refere-se aos hábitos desportivos dos alunos, nomeadamente, a prática ou a não prática de desporto, se federado ou não, o desporto praticado, o número de treinos semanais e o tempo despendido nos treinos. O questionário contempla os três anos letivos em estudo, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Para ter acesso à informação pretendida, seguiu um ofício para a direção da escola com a finalidade de solicitar autorização para aceder aos dados biográficos dos alunos e também para disponibilizar os alunos para o preenchimento dos questionários.

5.3. Metodologia da recolha de dados

Os dados começaram a ser recolhidos no ano letivo 2011/2012 e para se obter os dados desejados, começou-se por extrair dos registos biográficos, relativos aos anos letivos 2009/2010 e 2010/2011, as notas das disciplinas e os dados pessoais de cada aluno, para poder cruzar com os inquéritos. Os questionários foram preenchidos no terceiro período, com a devida autorização do diretor da escola. A última fase da recolha de dados deu-se quando foram lançadas as notas relativas ao ano letivo 2011/2012, no mês de junho de 2012.

5.4. Procedimento estatístico

Para análise e tratamento dos dados recolhidos, recorreu-se ao programa informático SPSS 20.0, onde foram introduzidos todos os dados relativos à amostra e posterior tratamento estatístico.