0

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

Elisete Maria Ribeiro

Análise da Atenção Primaria à Saúde em Curitiba:

Enfoque nos Atributos das Equipes Saúde da Família

DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL

1

Elisete Maria Ribeiro

Análise da Atenção Primaria à Saúde em Curitiba:

Enfoque nos Atributos das Equipes Saúde da Família

Tese de Doutorado apresentada à banca examinadora como exigência parcial para a obtenção do título de doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da Prof.ª Regina Giffoni Marsiglia.

DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL

2

Banca

Examinadora

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

3

“Não há na história, na vida social, nada de fixo, de enrijecido, de definitivo. E

não existirá nunca. Novas verdades aumentam o patrimônio da sabedoria; necessidades

novas superiores são suscitadas pelas novas condições de vida; novas curiosidades

intelectuais e morais pressionam o espírito e o obrigam a renovar-se, a melhorar”.

4

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por me iluminar, me guiar e me abençoar todos os dias.

A Nair, mãe, cuidadora, serena e companheira de todos os momentos, e aos irmãos, Eli, Elias, Helio e Eroni, unidos no amor, trabalho e lealdade.

Às minhas filhas Carla, Carolini e Isadora e filhos escolhidos, meus netos: João Paulo e Luiz Felipe, completando a alegria e felicidade. Em especial, representando a essência cultural e afetiva de uma grande e unida família, a querida prima Ana Lucia Simão.

Aos amigos e amigas especiais que estiveram ao meu lado, apoiando e incentivando nas horas de dificuldades e por isso compartilho minhas realizações com Antonio D.Silveira, Mariluz Silva, Paulo Battaglin, Sara Ruiz, Cleide Oliveira, Celise Nieiro, Eliane Linhares, Ana Maria Cavalcanti, Hamilton Wagner, Romeu Bertol, Rogéria Ribas, João Schnaider, Andréia S. Teixeira, Cristina Ferraz, Anjor M. de Paula, Ademar Volpi, Leonida Romanó, Maristela Sousa, Julia Cordeline e muitos outros que ficaria impossível agradecer a todos de forma individualizada.

Nesta tarefa, às vezes árdua, jamais estive sozinha. Com o conhecimento, desafio e dedicação da orientadora Regina Giffoni Marsiglia, meu reconhecimento e profundo respeito, agradeço sua contribuição na realização desta pesquisa. Grata ao apoio da revisão de texto por Renato Bittencourt.

Um agradecimento especial, aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, que participaram como protagonistas desta pesquisa, registrando suas concepções de valores, princípios e atributos da atenção em saúde. De forma particular e coletiva, demonstraram apropriação do processo histórico institucional. Uma trajetória de compromisso humano e profissional que deve ser referenciada como contribuição aos novos sujeitos, responsáveis pelo compromisso e construção da prática na APS e Saúde da Família.

Agradecimentos à direção institucional da PMC e SMS de Curitiba, em especial a Beatriz Nadas, Luciano Ducci e Micheli Caputto Neto pelo reconhecimento, apoio e incentivo na formação profissional. Em gratidão aos colegas e amigos (as) do Distrito Sanitário Matriz, da UMSF Capanema, do Conselho Local de Saúde e comunidade Vila Torres.

Nesta tarefa, às vezes árdua, jamais estive sozinha. Com o conhecimento, desafio e dedicação da orientadora Regina Giffoni Marsiglia, meu reconhecimento e profundo respeito, agradeço sua contribuição na realização desta pesquisa.

5

RESUMO

O campo da política de saúde tem agregado novas concepções que orientam a formação e a prática dos trabalhadores de saúde, em uma tendência de garantia da universalidade do direito à saúde. O trabalho em saúde tem exigido condutas diferenciadas de seus trabalhadores, na condição de protagonistas da excelência técnica, operativa e política de sua prática profissional, por se constituírem como sujeitos corresponsáveis na garantia de acesso, humanização, equidade e integralidade da atenção em saúde, entre outros princípios do SUS.

A pesquisa buscou analisar, no processo histórico-institucional, a qualificação da infraestrutura de serviços, bem como as concepções e práticas dos trabalhadores em APS que fundamentam a implantação e o desenvolvimento da estratégia Saúde da Família- SF, na SMS Curitiba. Para responder a tal demanda, demonstra-se a constituição de um novo perfil profissional, de abordagem humanizada, com características mais generalistas e resolutivas da pratica profissional em ESF.

Com a base teórica no campo dos atributos descritos por Starfield (2002) como essenciais ou únicos em APS (primeiro contato, integralidade, longitudinalidade e coordenação), os atributos derivados (enfoque na família, valorização dos aspectos culturais e orientação na comunidade) e um atributo não exclusivo da APS (registro adequado), fundamenta-se a análise das concepções e práticas das ESF em Curitiba.

Em sua integralidade, a Saúde da Família foi apreendida e implementada em tempo técnico e político especifico, de forma restrita, defendida por apenas um segmento de profissionais significativos, alinhados em compreensão e defesa de uma base de valores, princípios e atributos da APS. Assim, os sujeitos significativos demonstram os avanços na qualificação das concepções e processo de trabalho, e da mesma forma as contradições evidenciadas por uma insuficiente apropriação de bases ideológicas e adesão por parte de novos protagonistas que comprometem a qualificação do trabalho em Saúde da Família. Demonstra-se a capacidade de organização e funcionamento da APS em Curitiba, relacionada à hegemonia e desenvolvimento qualificado de uma política municipal.

6

ABSTRACT

The field of health policy has incorporated new concepts that guide the qualification and practice of health professionals, following a trend of ensuring universal health care rights. Health services have required health professionals to adopt distinguished conducts in which they play a central role in delivering technical, operational and political excellence in their practices. This is because they are jointly responsible for ensuring an accessible, humanized, egalitarian and comprehensive health care, among other principles respected by the Brazilian Health System (SUS).

This research sought to analyze, from a historic and institutional perspective, the service infrastructure quality, as well as Primary Health Care workers’ concepts and practices underpinning the implementation and the development of the Family Health Strategy in the Health Office of Curitiba. In order to meet such demand, a new professional profile emerges with a humanized approach, as well as generalist and resolute characteristics within the Family Health Strategy practice.

Based on the theories raised by the attributes described by Starfield (2002) as critical or unique in Primary Health Care (first contact, comprehensiveness, longitudinality and coordination), the secondary attributes (family-centeredness, cultural competence and community orientation) and an attribute not only assigned to Primary Health Care (proper recording), the concepts and practices adopted by the Family Health Strategy in Curitiba are analyzed.

Family Health was wholly taken and implemented within a specific technical and political timeframe and in a restricted fashion. It is defended only by a portion of significant professionals aligned to understand and embrace values, principles and attributes of Primary Health Care. Significant individuals demonstrate the progresses made in the qualification of working concepts and processes and the contradictions arising from an insufficient appropriation of ideologies by new stakeholders, which impair the delivery of a qualified Family Health Care work. This study presents how the Primary Health Care in Curitiba is organized and operates, in connection with the hegemony and qualified development of a city policy.

7

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Modelos de proteção social... 65

Quadro 2 Estágios de desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde... 69

Quadro 3 Sujeitos significativos do conhecimento e pratica da categoria Atributos... 168

Quadro 4 Atributos do Primeiro Contato... 169

Quadro 5 Atributos da Integralidade... 182

Quadro 6 Configuração de organização dos sistemas de saúde... 185

Quadro 7 Atributos da Longitudinalidade... 195

Quadro 8 Atributos da Coordenação... 207

Quadro 9 Enfoque na Família... 217

Quadro 10 Valorização dos Aspectos Culturais... 223

Quadro 11 Atributos de Orientação Comunitária... 228

8

LISTA DE SIGLAS

Abrasco Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva

ACD Auxiliar de consultório dentário

ACS Agente comunitário de saúde

Aids Síndrome da imunodeficiência adquirida

AIH Autorização de internação hospitalar

AIS Ações Integradas de Saúde

AMA Associação Médica Americana

Apacs Autorizações para procedimentos de alto custo

APMIs Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

Appuc Assessoria de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba

APS Atenção Primária à Saúde

ASL Autoridade sanitária local

Bird Banco Mundial

CAP Centro de Atendimento Psiquiátrico

CAPs Caixas de aposentadorias e pensões

Caps Centro de Atendimento Psicossocial

CAU Central de Atendimento aos Usuários

Ceme Central de Medicamentos

Cemum Centro Municipal de Urgências Médicas

CES Conselho Estadual de Saúde

CIB Comissões intergestoras bipartite

CIT Comissões intergestoras tripartite

CLT Consolidação das Leis do Trabalho

CMCE Central de Marcação de Consultas Especializadas

CMLH Central Metropolitana de Leitos Hospitalares

CNS Conselho Nacional de Saúde

CO Consultório odontológico

COA Centro de Orientação e Aconselhamento

CONASS/Conass Conselho Nacional de Secretários de Saúde

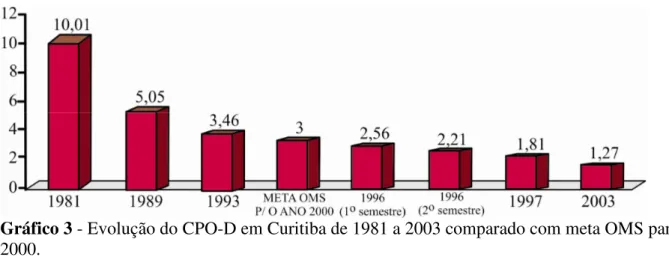

CPO-D Dente Cariado, Perdido ou Obturado

Cras Centro de Referência da Assistência Social

Creas Centro de Referência Especializado da Assistência Social

CS Centro de Saúde

DDS Departamento de Desenvolvimento Social

DMFC-UT Departamento de Medicina da Família de Toronto

DSBN Distrito Sanitário do Bairro Novo

DST Doença sexualmente transmissíveis

DUS Departamento de Unidades Sanitárias

ENSP Escola Nacional de Saúde Pública

ESF Equipe de Saúde da Família

FAS Fundação de Ação Social

Fiep Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz

FMI Fundo Monetário Internacional

FNS Fundação Nacional de Saúde

9

Funrural Fundo Nacional de Assistência ao Trabalhador Rural

Gerus Gestão de Unidade Básica de Saúde

IAP Instituto de Aposentadorias e Pensões

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

Inamps Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

INPS Instituto Nacional da Previdência Social

IPD Instituto Paraná Desenvolvimento

Ippuc Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba

LBA Legião Brasileira de Assistência

LOS Lei Orgânica da Saúde

MEB Medicina baseada em evidencia

MES Ministério da Educação e Saúde

MPAS Ministério da Previdência e Assistência Social

MS Ministério da Saúde

Nasf Núcleos de Apoio à Saúde da Família

Noas Norma Operacional de Atenção à Saúde

NOB Norma Operacional Básica

OIT Organização Internacional do Trabalho

OMS Organização Mundial de Saúde

ONU Organização das Nações Unidas

Opas /OPS Organização Pan-americana de Saúde

Orbis MC Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade Metropolitano de Curitiba

PAB Piso de Atenção Básica

PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PAMS Postos de assistência médica

PCB Partido Comunista do Brasil

PEC Programa de emenda constitucional

Pism Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher

PMC Prefeitura Municipal de Curitiba

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Prev-Saúde Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde

Proesf Programa de Expansão do Saúde da Família

Projeto Cura Projeto Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada

PSF Programa de Saúde da Família

RMC Região Metropolitana de Curitiba

SAI Sistema de Informações Ambulatoriais

Samdu Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

Samu Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SESA Secretaria Estadual de Saúde

Sesb Secretaria de Estado da Saúde e Bem-estar

Sesp Serviço Especial de Saúde Pública

SIACE Sistema Integrado de Atendimento de Consultas Especializadas

Sica Sistema de Informação e Controle Ambulatorial

SIH Sistema de Informações Hospitalares

10

Sinpas Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social

Siso Sistema de Informação em Saúde Oral

Siss Sistema Integrado de Serviços de Saúde de Curitiba

SMS Secretaria Municipal de Saúde

Suds Sistema Unificado Descentralizado de Saúde

SUS Sistema Único de Saúde

Tercom Termo de compromisso

THD Técnico em higiene dental

UBS Unidade básica de saúde

UFPR Universidade Federal do Paraná

UMSF Unidade municipal de saúde da família

Unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

Unicef Fundo das Nações Unidas para a Infância

US Unidade de Saúde

Usaid Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional

11

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO... 13

CAPITULO I CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA... 19

1.1 OBJETO DA PESQUISA... 30

1.2 OBJETIVOS... 38

1.2.1 Objetivo geral... 38

1.2.2 Objetivos específicos... 39

1.3 BASE METODOLÓGICA DA PESQUISA... 39

1.4 A PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE... 42

1.5 CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL... 44

1.6 CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS... 46

1.7 ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS... 47

1.8 CATEGORIAS TEÓRICAS E EMPÍRICAS: UNIDADE DE ANÁLISE... 50

CAPITULO II PROCESSO DE TRABALHO E MODELOS DE ATENÇÃO EM SAÚDE... 52

2.1 CONCEPÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO... 56

2.2 TRABALHO EM SERVIÇOS: TRABALHO EM SAÚDE... 59

2.3 MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE... 63

CAPITULO III CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO PARANÁ... 71

3.1 SAÚDE E DOENÇA NA PROVÍNCIA DO PARANÁ... 73

3.2 DOENÇA E SAÚDE NA PRIMEIRA REPÚBLICA... 79

3.2.1 Estado de compromisso e saúde... 82

3.2.2 A saúde no Paraná e em Curitiba... 85

3.3 POLÍTICA E SAÚDE NA DÉCADA DE 1940... 87

3.3.1 Distritalização da saúde no Paraná... 89

3.3.2 Plano Diretor e saúde pública em Curitiba... 92

3.4 CONTEXTO SÓCIOPOLÍTICO DA DÉCADA DE 1950... 94

3.4.1 A Saúde Pública nos Anos 1950... 95

3.5 SANITARISMO DESENVOLVIMENTISTA NOS ANOS 1960... 99

3.5.1 Urbanismo Modernista e Saúde em Curitiba... 101

3.6 O PERÍODO DO TECNICISMO MODERNISTA... 107

3.6.1 A saúde em Curitiba nos anos 1970... 108

3.6.2 A década da Atenção Primária à Saúde... 111

3.7 CONTEXTO SOCIO-POLITICO E SAÚDE: ANOS 1980... 116

3.7.1 A Política de Saúde no Paraná e em Curitiba... 119

3.8 NA CONTRAMÃO DA CONJUNTURA NEOLIBERAL... 124

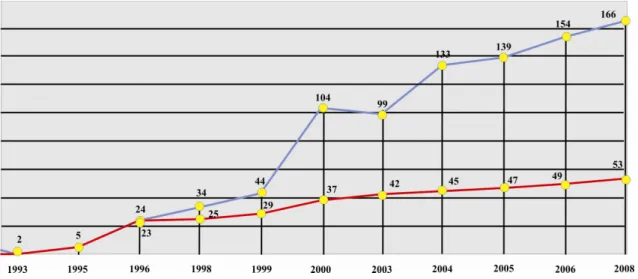

3.8.1 A Estratégia de Saúde da Família... 128

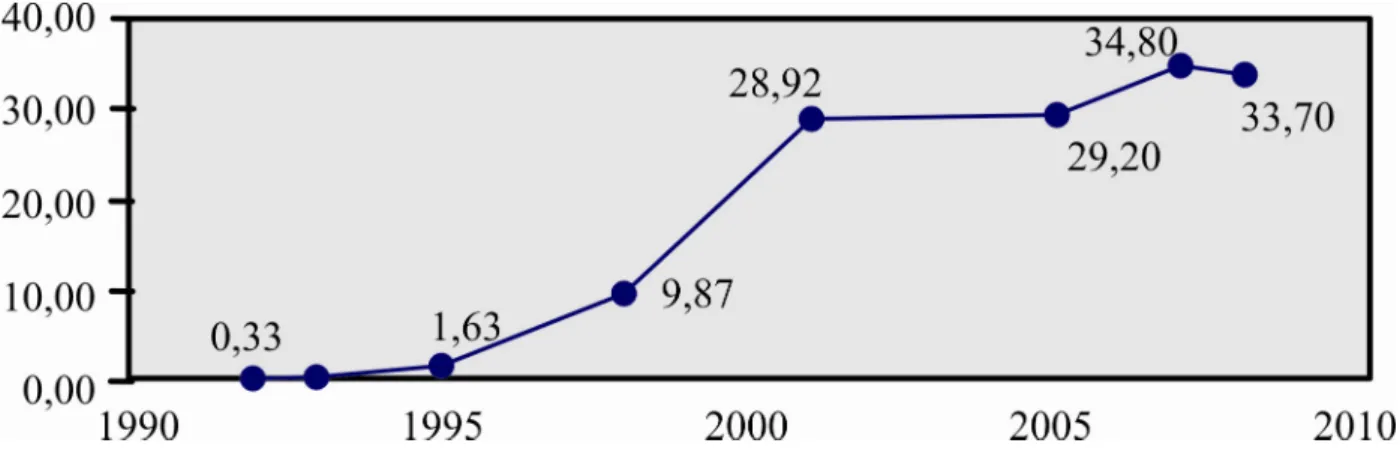

3.8.2 Expansão do Sistema Municipal de Saúde via APS e ESF... 130

3.9 ANOS 2000: CONTEXTO DE CRISE SOCIOECONÔMICA... 140

3.9.1 Política nacional de saúde nos anos 2000... 142

12

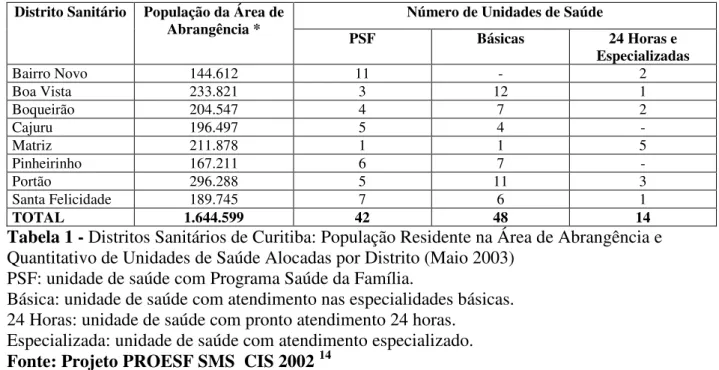

3.9.3 Sistema Integrado de Serviços de Saúde de Curitiba – Siss Curitiba... 147

3.9.4 Estrutura do Sistema Municipal de Saúde em 2009... 158

CAPITULO IV APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE SUJEITOS E CATEGORIAS DE PESQUISA... 162

4.1 OS SUJEITOS SIGNIFICATIVOS DA PESQUISA... 163

4.2 ATRIBUTO DO PRIMEIRO CONTATO... 169

4.2.1Concepções do primeiro contato em saúde... 169

4.2.2 A porta de entrada em saúde... 171

4.2.3 Competência ética, técnica e política... 173

4.2.4 Abordagem da subjetividade humana... 180

4.3 ATRIBUTOS DA INTEGRALIDADE... 182

4.3.1 A Integralidade dos Serviços: Referencia e Contra Referencia... 183

4.3.2 Concepção de integralidade do sujeito amplia o cuidado... 187

4.3.3 Integralidade da atenção... 191

4.4 ATRIBUTOS DA LONGITUDINALIDADE... 195

4.4.1 Desvinculação do olhar biomédico... 196

4.4.2 Vínculo entre sujeito, família e ESF... 199

4.4.3 Responsabilidade: compartilhada e continuada... 199

4.4.4 Gestão do cuidado familiar... 202

4.4.5 Educação permanente e longitudinalidade... 203

4.4.6 Migração e longitudinalidade... 205

4.5 ATRIBUTOS DA COORDENAÇÃO... 206

4.5.1 Concepções da coordenação em saúde... 207

4.5.2 Gestão interdisciplinar e intersetorial da coordenação... 208

4.5.3 Coordenação do cuidado na APS... 210

4.5.4 Gestão institucional da coordenação... 214

4.5.5 Coordenação: por que e para quem? ... 215

4.6 ENFOQUE NA FAMÍLIA... 217

4.6.1 Sociedade e família: saúde e doença... 217

4.6.2 Enfoque de atenção à saúde na família... 219

4.7 VALORIZAÇÃO DOS ASPECTOS CULTURAIS... 223

4.7.1 Reconhecer e respeitar a identidade cultural... 223

4.7.2 Habilidades na abordagem da cultura popular... 225

4.8 ATRIBUTOS DE ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA... 228

4.8.1 Concepção de comunidade: possibilidades e limites... 228

4.8.2 Sujeitos de saber e fazer comunitário... 230

4.9 ATRIBUTO DO REGISTRO ADEQUADO EM APS/ESF... 233

4.9.1 Antecedentes de registro em saúde na SMS Curitiba... 233

4.9.2 Tecnologias de informação eletrônica... 234

4.9.3 As barreiras de acesso aos registros de atenção à saúde... 237

4.9.4 A finalidade do registro na APS... 239

4.9.5 A Utopia do Prontuário Eletrônico Familiar... 244

CONCLUSÕES... 248

13

INTRODUÇÃO

Historicamente, os componentes da regulação do mercado e da acumulação capitalista condicionam novas relações e processos de trabalho implantados dialeticamente em uma dada sociedade. Os pressupostos para reorganização de uma nova ordem mundial, demarcada pelos interesses do sistema capitalista e do mercado, afetam o mundo do trabalho e consolidam domínios que estabelecem e mantêm tais mudanças; e se sustentam-se por meio de estratégias de regulação, utilizando-se de indicadores econômicos, políticos e sociais.

O Estado brasileiro tem-se mantido em uma relação de dependência dos interesses do mercado financeiro nacional e internacional e, assim como outros países, adéqua-se às exigências de pactos econômicos e políticos dos países dominantes e das instituições financeiras. Tais medidas correspondem aos interesses capitalistas, que, nas últimas décadas, têm colocado na pauta de obrigações dos países em situação de dependência econômica estratégias de “ajuste” da economia nacional às exigências orientadas pelos projetos neoliberais.

O discurso de articulação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social ainda está longe de apresentar resultados de impacto na realidade brasileira. Pelas evidências de implantação de “políticas sociais”, notadamente de caráter residual e fragmentado, tem-se demonstrado a incapacidade de produção de mudanças estruturais. Convive-se em uma sociedade demarcada por contradições entre o discurso e a prática das políticas sociais, incapazes de promover mudanças que reduzam desigualdades econômicas e políticas e promovam a autonomia do cidadão.

14

A partir dessa citação, compreende-se a complexidade da política de saúde no diferenciado enfrentamento de demandas e necessidades da população. No contexto sociocultural capitalista, nem sempre as demandas correspondem a “reais” necessidades. Destarte, os custos da política de saúde não significam impacto na melhoria das condições de saúde de uma população. O passo inicial implica reconhecimento de problemas estruturais, planejamento e tomada de decisões coerentes com a finalidade da política de saúde voltada a um investimento que converta em maior cobertura e impacto nos determinantes da saúde e da qualidade de vida das pessoas.

Tradicionalmente, o discurso que propaga a articulação entre política econômica e políticas sociais tem servido para disponibilizar fontes de recursos, a sociedade passando a ter meios de consumo no mercado. Exemplificando: um maior investimento na política de saúde por meio da disponibilização de assistência farmacêutica amplia o direito ao acesso e a integralidade da atenção à saúde e ao mesmo tempo possibilita o acesso ao consumo de bens industrializados nem sempre necessários à qualidade de vida da população.

Na realidade brasileira, observam-se investimentos a médio e longo prazos com maior impacto no desenvolvimento econômico e na articulação política, demonstrando que os recursos aplicados nas políticas sociais não atuam de modo significativo na redução da desigualdade social e na efetiva construção da cidadania. Tal constatação não significa descrédito na capacidade de articular políticas econômicas e sociais, mas sim que a intencionalidade é mais coerente se está mais próxima das reais necessidades das comunidades, que hoje se encontram em condições de pobreza, da mesma forma que representa desenvolvimento produtivo local, autonomia e maior consciência no exercício de cidadania.

Vivencia-se uma conjuntura política, econômica e cultural que condiciona e reforça, entre outros pontos, a dependência, a alienação e o consenso entre os interesses do Estado e da sociedade civil, em condições de representação e defesa do corporativismo. Mais especificamente, a sociedade civil e os movimentos sociais encontram-se fragilizados em sua capacidade de luta pela efetivação dos direitos de cidadania, contidos em legislação específica que estabelece o acesso e a efetividade das políticas sociais.

15 sociais (cujo papel é pautar o Estado nas questões de relevância para a cidadania) que se embasa a formulação das políticas sociais que serão realizadas pelas mediações possíveis.

Analisando-se o panorama de efetivação da política de saúde – na sua configuração e exercício, que agregou participação da sociedade civil organizada para as reformas necessárias em âmbito nacional, porém em específicas condições regionais -, constata-se que houve maior ou menor avanço relacionado a componentes de compromisso político do gestor municipal, capacidade técnica operativa institucional e controle social por parte dos usuários.

De fato, em um contexto nacional marcado por diversidade de condições da gestão, fragilidade técnica das equipes de saúde e limitações do exercício da cidadania, a efetivação será resultado da capacidade de intervenção, direcionada inicialmente pela política nacional e monitorada por estratégias de avaliação de processo e resultados.

Cohn considera que

[...] o público não se restringe ao estatal, mas que se trata do controle público e da obediência à res publica na prestação daqueles serviços e benefícios; em consequencia, que não se trata de substituir progressivamente o Estado pela sociedade, mas de um Estado mais permeável à sociedade. (COHN, 1995, p. 14)

Assim, compreendem-se as mediações necessárias entre estruturas que concentrem poder e funções originais, como o mercado e o Estado, que no campo da política de saúde, da organização dos serviços e na dimensão do trabalho em saúde demonstram mudanças, seja no âmbito das legislações, seja nas práticas sociais.

Para execução de suas diretrizes, o campo da política de saúde tem agregado novas concepções que orientam a formação e a prática dos trabalhadores de saúde, em uma tendência de garantia da universalidade do direito à saúde. Dessa forma, nas últimas décadas o trabalho em saúde tem exigido condutas diferenciadas de seus trabalhadores, na condição de protagonistas da excelência técnica, operativa e política de sua prática profissional, por se constituírem como sujeitos corresponsáveis na garantia de acesso, humanização, equidade e integralidade da atenção em saúde, entre outros princípios a serem usufruídos pela população. Para responder a tal demanda, exige-se a constituição de um novo perfil profissional, inclusive com características mais generalistas e resolutivas.

16 submetida considerável parcela da população, vulnerável à situação de risco de exclusão dos direitos de cidadania.

Estejam no âmbito das concepções ou no âmbito das práticas, nem sempre as mudanças no mundo do trabalho contemporâneo são constituídas de avanços qualitativos para a sociedade em geral e para os trabalhadores da saúde. Tais conjunturas de transformação do trabalho configuram novas demandas, implicando a necessidade de mudanças nas expectativas culturais, marcadas pelos interesses de consumo, capacidade de respostas imediatas ou imediatismo de satisfação que são propalados pela sociedade capitalista.

No específico panorama da política de saúde, apresentam-se significativas transformações concernentes à especificidade dos processos e das relações constituídas entre os sujeitos que a constroem. Nessa direção, desmantelam-se paradigmas, alteram-se as relações e os processos de trabalho nos diferentes campos da atividade produtiva, inclusive nos espaços da prestação de serviços por meio de políticas públicas, em que se encontra o trabalho em saúde, contexto de referência desta pesquisa.

Dessa forma, implantam-se as bases conceituais, configurando modelos de formação na história do trabalho na área da saúde em todos os níveis de sua realização.

Quando há referência aos níveis de atenção à saúde, metaforicamente se compara a atenção primária à saúde à porta de entrada do sistema de saúde: em tal instância, alocam-se as estruturas de serviços de atenção primeira aos eventos mais comuns e esperados em relação à saúde e as doenças, nos diferentes ciclos de vida de uma pessoa.

A atenção secundária constitui uma estrutura de referência e apoio diagnóstico-terapêutico mais especializado que é um suporte para a atenção primária.

A atenção terciária é o espaço em que se alocam serviços de maior complexidade tecnológica para atenção à saúde, com condições técnicas agregadas em locus hospitalares.

17 novas competências profissionais, interações de conhecimento tecnopolítico, interdisciplinaridades, exigindo uma nova reorganização do processo de trabalho coletivo e interdependente em relação às demais profissões da saúde.

O texto está organizado em quatro capítulos.

No primeiro, apresenta-se a contextualização do problema: objeto, objetivos, metodologia com enfoque na pesquisa qualitativa em saúde, construção constitucional, construção dos sujeitos, categorias de estudo e unidades de análise de dados.

No segundo, destacam-se aspectos de produção e desenvolvimento do processo de trabalho e modelos de atenção em saúde, definidos em um cenário sócio-histórico conceitual. Apresentam-se as concepções e relações de trabalho em serviços, em específico as relações de trabalho em saúde, em um cenário de sociedade capitalista que associa e define modelos e tecnologias de atenção em saúde. Neste capítulo, apresenta-se um quadro descritivo dos estágios de desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (CONASS, 2007, p. 34), referência de análise dos atributos das práticas de gestão e processo de trabalho das Equipes Saúde da Família (ESF).

No terceiro e mais extenso capítulo, apresenta-se o contexto sócio-histórico de desenvolvimento da política de saúde no Paraná e em Curitiba, percorrendo as diferentes décadas dos séculos XIX, XX e XXI. Nesse cenário, destaca-se o desenvolvimento da política de saúde nacional, com maior ênfase para as características da política estadual e municipal de saúde. Assim, apreendem-se as diferentes especificidades do desenvolvimento político e institucional, tendo em destaque o Plano Diretor de Curitiba, eixo estruturante não apenas de políticas de gestão pública estatal.

De forma contraditória, o período de maior interlocução do tecnicismo modernista foi protagonista da implantação que mais avançou a Atenção Primária à Saúde (APS), nos anos 1970 e 80. Na sequência, os anos 1990, na contramão de uma conjuntura neoliberal, implantam a estratégia Saúde da Família em Curitiba, a qual se destaca pela capacidade de inovação de tecnologias de trabalho em equipe interdisciplinar e intersetorial. A política municipal de saúde desenvolve-se no novo milênio com avanços e desafios de um Sistema Integrado de Serviços de Saúde (Siss- Curitiba).

18 culturais e orientação na comunidade). E finalmente, o registro adequado, um dos atributos do processo de trabalho em saúde, não exclusivo da APS.

19

CAPITULO I

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

Eu-Tu e Eu –Isso são dois modos de existência. Sobre eles o homem é reiteradamente chamado a escolher, em liberdade e responsabilidade, ao longo da vida. Essa decisão do Eu não é uma pseudocriação do outro, é o Tu

que sempre se antecipa como oferta na situação dialógica. Cabe ao Eu a decisão de ir ao seu encontro, acolhendo-o em sua irredutível e inefável alteridade que sempre ultrapassa as possibilidades da objetivação e

das descrições conceituais. ( Bartholo, 2001, p.80)

Esta foto merece destaque, durante anos 18 anos de vigencia do Saúde da Família em Curitiba, entre milhares de condutas e habilidades de trabalhadores das ESF não

fotografadas.

Em 1993, Mario Tavares realizando uma consulta domiciliar na comunidade da UMSF São José. Registra-se os atributos de acolhimento, escuta ativa, vínculo, apreendidos com a vida e

formação em medicina da Família no Hospital Conceição de Porto Alegre. Dr. Dante Romano Júnior o convidou para colaborar na implantação da segunda UMSF de Curitiba.

20 A pesquisa resgata o processo histórico, destacando-se o contexto econômico, político e social, bem como modelos de políticas públicas, especificamente a política de saúde implantada no Brasil, amplamente influenciada pelas bases de organização das sociedades ocidentais. Em um período demarcado por doenças decorrentes da falta de infra-estrutura de moradia urbana ou rural e da precariedade das condições de trabalho, do Estado se esperam a definição e a realização de políticas de proteção social, como se deu na França, conforme descreve Adam:

A preocupação do Estado com a saúde no final do século XIX baseia-se em trabalhos de uma corrente médica em plena expansão na época: o higienismo. A preocupação dos poderes públicos com a doença e a saúde é, contudo, mais antiga. Os governos sempre tiveram consciência dos perigos representados pelas epidemias: as medidas de isolamento à sua contenção lançaram as bases de uma política de saúde pública. (ADAM, 2001, p. 41)

Os segmentos defensores da industrialização, que naquele momento era ascendente na Europa, pressionavam por intervenções do Estado, que devia, diante dos problemas resultantes da urbanização e da industrialização não planejada, dar maior atenção às doenças e à proteção à saúde. Mesmo que de forma incipiente, a proteção social na área da saúde pública tem seu início relacionado a manter produtiva a mão-de-obra operária.

Em um contexto de mudanças na área produtiva e de organização de uma nova estrutura de trabalho, sob o modelo capitalista, definem-se concepções teórico-ideológicas que configuram modelos de formação e prática dos trabalhadores da saúde, destacando-se a medicina, que proporciona um enquadramento das demais profissões da área. Assim, na sociedade capitalista, influenciadas por mecanismos de regulação associados à sua dependência, tanto a medicina como as demais profissões da saúde se encontram sujeitas a maior ou menor avanço relacionado à organização do Estado ou do mercado capitalista.

Como ocorre nas diferentes áreas produtivas – como por exemplo a indústria ou os serviços – as profissões do campo da saúde constituem objetos, ou seja, suscitam questões que demandam intervenção, estratégias ou modos de fazer o trabalho, um conjunto de recursos tecnológicos de origem “material morto” ou “energia viva” que se apreendem, desenvolvem-se e transformam-desenvolvem-se a partir de um referencial de valores, princípios e atributos das práticas profissionais.

21 da industrialização, que assim buscava firmar o campo produtivo dos serviços médicos ou de saúde. Para dar conta das necessárias mudanças, evidenciou-se a problemática da formação médica, longe tanto das possibilidades de uso e desenvolvimento de tecnologias específicas como de uma base referencial teórica consensual entre os pares. Assim, justificaram-se e precipitaram-se mudanças nos currículos das escolas de medicina, pactuando estratégias de controle da qualidade do trabalho, cuja exigência foi relacionada à formação profissional. Com base nesses pressupostos, não apenas se organizaram as bases de implantação de um sistema de saúde como também foram orientados os fundamentos da formação profissional médica, com características de centralidade da competência e poder para atuar no campo da doença. Configurou uma divisão sociotécnica do trabalho, mais tarde compartilhada com outras áreas de conhecimento ou estratégia interventiva.

Referimos-nos aos fundamentos de reorganização do trabalho, com o Relatório de Flexner, publicado em 1910, nos Estados Unidos, o qual evidenciou a problemática da formação médica, levando às mudanças nos currículos das escolas de medicina. Constituiu-se na época em uma estratégia de controle de qualidade da formação profissional. Um movimento ideológico que tinha como projeto a mudança da prática médica através de um profissional médico que fosse imbuído de uma nova atitude. Como projeto de mudança da prática médica, a medicina preventivista representou uma leitura liberal e civil dos problemas do crescente custo da atenção médica nos Estados Unidos, e uma proposta alternativa à intervenção estatal, mantendo a organização liberal da prática médica e o poder do médico. (AROUCA, 1975, p. 239).

Desse modo, a medicina se desenvolveu em uma conjuntura político-econômica propícia para a estruturação científica, acreditando-se que as intervenções no campo da especificidade técnica eram suficientes para a resolução das causalidades do adoecer e curar. Com as inovações tecnológicas e consequentemente com as transformações do mercado de trabalho em saúde, em momentos específicos alinhados com as estruturas mais complexas, a medicina constituiu a prioridade de atenção às doenças, principalmente àquelas que demandavam maior aporte tecnológico industrial.

22 profissões da saúde, constituindo-se um processo de trabalho interdisciplinar que passa a atuar sob o domínio do poder e saber médico. As reformas de Flexner entre 1910 e 1930, sob influência da escola de John Hopkins e da escola alemã, fundamentada no pressuposto de “alicerçar uma base científica firme na educação médica” (MCWHINNEY, 1994, p. 6), prepararam o caminho para a próxima fase: a era da especialização.

Contrário aos pressupostos de organização dos sistemas de saúde e formação médica, em 1920 o médico inglês Bertrand Dawson apontou um caminho diferente do modelo flexneriano. Sob influência de concepção e prática de uma política de proteção social, desenvolvida na Inglaterra no período, Dawson defendeu as estratégias preventivas e terapêuticas, com enfoque no cuidado de indivíduos e comunidades. Apregoou as estratégias de organização dos sistemas de saúde como de responsabilidade do Estado e não do mercado, que deveria ser responsável pelos problemas sociais e de saúde decorrentes da urbanização e da industrialização. O relatório de Dawson é uma proposta bastante avançada para uma conjuntura político-econômica facilitadora do desenvolvimento capitalista, que então enfatizava a organização de serviços de saúde sob seus interesses:

Dawson destaca que as diretrizes do relatório estavam diretamente relacionadas à necessidade de reestruturação dos serviços de saúde para a população e fundamentadas em quatro princípios: a) o Estado como provedor e órgão responsável pelo controle das políticas de saúde; b) esforços coordenados ou trabalho em equipe nos serviços de saúde; c) desenvolvimento de instituições especialmente designadas para o diagnóstico e tratamento de casos agudos; d) o desenvolvimento da medicina curativa e preventiva sem separação de suas práticas na atenção à saúde das populações. (NOVAES, 1990, p. 43)

O pressuposto flexneriano estabeleceu as condições que vieram a favorecer o desenvolvimento dos processos de acumulação capitalista, associados ao crescimento “da indústria da doença”. Nessas bases, foram se definindo conhecimentos e práticas especializadas, com o aporte de um arsenal tecnológico: equipamentos e instrumentais necessários para operar condutas terapêuticas, colocados à disposição do trabalho em saúde, centrado nas intervenções em um corpo doente. Até os dias atuais, são tais fatores associados ao aumento nos custos da assistência à saúde.

23 clínico-terapêuticas mas também pelas ações preventivas e assistenciais em espaço território-população regionalizada, contando com uma estrutura de serviços coordenada por médicos generalistas, capazes de cuidar dos indivíduos e das comunidades.

Essas duas premissas demarcaram, em linhas opostas, as características da formação médica e nas demais profissões de saúde. Atuaram na definição e na vigência da política de saúde adotada, segundo interesses do desenvolvimento econômico, político e social de cada país, situado em uma correlação de forças dominante e dependente. Deu-se assim a organização dos sistemas e serviços de saúde, que tiveram impacto diferenciado no desenvolvimento econômico e social das nações que adotaram uma ou outra tendência.

Essas duas concepções, que no inicio do século XX apontaram caminhos diferentes (tanto na organização de sistemas de saúde como na formação dos profissionais), continuam a ter vigência nos dias atuais, seja representando avanços e centralidade das tecnologias de alta complexidade terapêutica (como nos Estados Unidos), seja embasando as iniciativas governamentais desenvolvidas na Inglaterra e no Canadá, que implantaram sistemas de saúde com base no modelo proposto por Dawson, desenvolvendo a formação na perspectiva da medicina preventiva, comunitária ou da família.

No Brasil da década de 1930, no Estado Novo (1937-1945), implantou-se um sistema previdenciário sob a forma de caixas contributivas, custeado pelos trabalhadores que politicamente eram representantes das áreas comercial e industrial, em seguida estendendo-se ao campo dos serviços públicos. A fase inicial da política de saúde foi marcada por um conjunto de ações pontuais restritas às categorias de trabalhadores descritos, mais tarde se estendendo às suas famílias. A ação do Estado priorizava campanhas de atendimento às endemias, que apresentavam grandes agravos à população em geral. Considerando-se uma fase inicial de industrialização e urbanização no Brasil, destaca-se a ausência de atenção à saúde para a população em geral. Os serviços de assistência à doença situavam-se no campo da filantropia e raramente eram acessados pelas classes populares.

24 Na época muito alinhado com os interesses dos Estados Unidos, o Brasil incorporou as bases do modelo flexneriano na formação profissional e na organização dos serviços de saúde (saúde pública e preventiva como ação do Estado e mercado da doença como domínio de ação do mercado), firmou convênios de cooperação político-econômica com os Estados Unidos e implantou o Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) para combater as endemias que atingiam os seringueiros da Amazônia.

Nessa década, foram implantadas as Delegacias Federais de Saúde e em novembro de 1941, no Rio de Janeiro, houve a 1.a Conferência Nacional de Saúde. As propostas aprovadas no evento caracterizam interesses da agenda dos sanitaristas, alinhados com a política populista de Vargas.

Esses foram os passos iniciais da constituição de uma política de saúde pública no Brasil, circunscrita às possibilidades e limites políticos, econômicos e sociais da época.

Já na década de 1950, foram discutidas as bases teóricas do modelo da “história natural da doença”, que foi desenvolvido por Leavell e Clark e permitia incluir no âmbito da ação médica aqueles que ainda não estivessem enfermos. A Inglaterra desenvolvia uma reforma considerando as questões estruturais como determinantes dos problemas de saúde da população, inclusive defendendo o pressuposto de que são fundamentais as mudanças na consciência e o compromisso dos profissionais de saúde para impactar em melhorias no sistema.

Em 1956, com o apoio de segmentos contrários ao modelo flexneriano, a Organização Pan-americana da Saúde (Opas) propôs, em uma reunião realizada em Viña del Mar (Chile), a criação dos departamentos de medicina preventiva nas escolas médicas latino-americanas. Os argumentos que impulsionaram a implantação da medicina preventiva pautavam-se nas condições de pobreza da maioria da população do continente, que assim convocava a proteção da saúde pública sem comprometer os interesses da medicina liberal.

25 diferentemente do que foi realizado pelas antigas Caixas de Aposentadorias e Pensões para seus assegurados.

Nos anos 1960, enunciou-se um conjunto de estratégias frente à crise da medicina científica, apresentando-se modelos alternativos ao hegemônico, vigente no interesse capitalista. A origem dessa crise foi previsto por Dawson quando apontou as contradições do relatório de Flexner, base de fundamentação da medicina científica. Dawson era contrário à separação das medicinas preventiva e curativa, sendo que na primeira se alocaram as áreas de atenção da saúde pública e da saúde comunitária, enquanto o campo curativo alocou as tecnologias de maior complexidade, maior custo operativo e possibilidade de acesso reduzida a uma minoria da população:

Nos países capitalistas, a medicina comunitária surge como uma prática complementar à medicina flexneriana, em prática oferecida aos continentes excluídos do acesso a essa medicina; essa proposta é mais uma opção de acumulação de capitais, oriundos do Estado pela indústria da saúde. (SILVA JUNIOR, 2006, p. 52)

Nesse período, o cenário brasileiro era pleno de desenvolvimento da assistência médica previdenciária e expansão da infra-estrutura de serviços sob o domínio do setor privado, custeado com recursos públicos, patrimônio da classe trabalhadora. Como consequência, a população apresentava altas taxas de doenças infecciosas e parasitárias e elevado índice de mortalidade, o que seria minimizado ou evitado com a implantação de uma política de saúde pública, estatal e universalista.

No início da década de 1960, a crise do Estado estava relacionada à expansão do consumo e o custo de serviços médicos: em um contexto de ditadura militar, estando acentuados os problemas estruturais (culturais, políticos e econômicos), estava abalado o sistema previdenciário brasileiro, incluindo a área saúde. E as dificuldades do setor estavam associadas à limitação da autonomia do Estado, na época comprometido com a expansão do capitalismo, que articulava um discurso de criação de bases financeiras adequadas à nova etapa de desenvolvimento da sociedade brasileira.

26 Em 1970, nos Estados Unidos, o relatório Carnegie declarou a crise da medicina flexneriana e propôs mudanças no ensino de medicina: integração docente assistencial, expansão e aceleramento da formação de pessoal auxiliar e técnico, integração de matérias básicas e profissionalizantes, aumento de matrículas com prioridade para estudantes oriundos de famílias de baixa renda, e estruturação de planos nacionais de saúde. A Organização Mundial de Saúde passa a ser a maior difusora da filosofia da atenção primária à saúde e o Banco Mundial, o principal financiador dessas políticas de saúde. (SILVA JUNIOR, 2006, p. 57-58)

Nesse panorama de disputa de poder envolvendo países capitalistas versus bloco socialista ou comunista, entre 6 e 12 de setembro de 1978 foi realizada em Alma-Ata (URSS) a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, coordenada pela Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Considerou-se a urgente necessidade de ação dos governos e dos trabalhadores da saúde, que buscavam estratégias para implantar um modelo de proteção e promoção da saúde. No seu artigo VI, o documento da conferência definiu a assistência com a expressão cuidados primários em saúde:

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocados ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade pode manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constitui a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e (sic) constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. (ALMA-ATA, 1978).

Os países que priorizaram o efetivo desenvolvimento da atenção primária à saúde aliado à política de proteção social com ações em saúde, na prevenção e assistência à família e a comunidade, e implantaram a formação generalista dos profissionais de saúde (a exemplo da experiência da Inglaterra, Canadá e Cuba), demonstraram, historicamente, resultados qualitativos nos indicadores epidemiológicos e sociais.

27 da comunidade: foram esses os fundamentos que orientaram a implantação dos primeiros projetos de atenção primária à saúde em diferentes realidades municipais, como em Campinas (1978) e Curitiba (1979):

Contexto de acumulações locais em que Curitiba viu, de certo modo, confirmadas suas iniciativas germinais quando a Conferência de Alma-Ata, em 1978, ratificou no plano internacional muitas medidas já tomadas em âmbito municipal. O acerto das estratégias locais é ainda mais relevante quando se lembra de que tais estratégias representavam claramente uma contratendência ao contexto brasileiro. (PEDOTTI; MOISÉS, 2000, p. 8)

Sob a influência de Alma-Ata (1978) foram definidas as características iniciais da estruturação dos serviços de saúde em Curitiba. As primeiras unidades de atenção primária à saúde foram alocadas na região periférica da cidade, para atender a uma população mais carente de acesso aos serviços. Tais unidades desenvolviam atividades de medicina preventiva e curativa, buscando elevar a baixa expressão participativa da comunidade.

Redigido pelo grupo técnico do Departamento de Desenvolvimento Social da Diretoria de Saúde de Curitiba, o documento Proposta de Atuação da Diretoria de Saúde, de novembro de 1979, estabeleceu as diretrizes da política municipal de saúde:

Optou-se pela estruturação de uma rede de atenção primária que representasse não apenas a extensão de cobertura dos serviços de saúde, mas um significativo impacto junto à população a ser beneficiada, corrigindo as distorções existentes no setor saúde, que deveria incluir as seguintes questões: a) democratização da atenção médica; b) extensão de cobertura e hierarquização dos níveis de atenção; c) medicina integral; d) participação comunitária; e) delegação de funções na equipe. (CURITIBA DDS 1979)

Seguindo as recomendações da Conferência de Alma-Ata na criação das unidades de saúde, desde o início a gestão municipal calcou suas bases nos princípios de universalidade, atendimento integral, facilidade de acesso, trabalho em equipe e participação da comunidade.

A década de 1980 trouxe um cenário marcado pela desregulamentação dos direitos sociais motivado pela vigência dos pressupostos neoliberais declarados pelos países desenvolvidos. Na América Latina, vivenciava-se o impacto do regime autoritário implantado anteriormente: movimentos populares e políticos lutavam pela democratização da sociedade e pela implantação dos direitos de cidadania, em uma correlação de forças desfavorável frente à vigência de estratégias neoliberais.

28 7.ª Conferência Nacional de Saúde e em seguida foi implantado o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde), focado no pressuposto da hierarquização dos serviços e da atenção primária como porta de entrada da população o sistema de saúde.

Todavia, esse projeto foi rejeitado por segmentos do governo e da sociedade civil e em 1982 foi constituído o Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária (Conasp), de caráter autoritário e sem representação da comunidade ou dos trabalhadores da saúde, buscando a redução dos custos da assistência médica.

Em 1983, foram criadas as Ações Integradas de Saúde (AIS), um projeto interministerial envolvendo as áreas de previdência, saúde e educação, o que representou uma estratégia governamental para integração dessas instâncias gestoras nas ações de saúde. Com as AIS, foram definidos o repasse de recursos financeiros, a regionalização e a hierarquização do sistema de saúde (municipal,estadual e federal).

Os avanços significativos do período estão relacionados à mobilização social e a democratização do Estado brasileiro com a realização de eleições diretas municipais e estaduais (1983).

Em 1986, a Reforma Sanitária Brasileira alcançou seus propósitos com a realização da 8.a Conferência Nacional de Saúde (1986).

Em 1987, um decreto implantou o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds) como estratégia para reduzir o poder do Inamps e estabelecer a gestão única do sistema de saúde, cuja base estruturante seria o município.

Em 1988, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como diretrizes a universalidade, a integralidade das ações e a participação social, além de ampliação do conceito de saúde como um direito dos cidadãos e um dever do Estado, descritos na Constituição Federal e nas leis orgânicas da saúde (8.080 e 8.142, ambas de 1990). Dessa forma, consolidou-se a instrumentalidade legal e financeira para o processo de implantação da política de saúde.

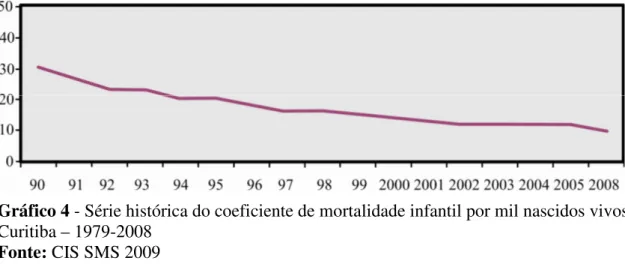

29 Pela natureza e pelas particularidades do setor saúde, é extremamente difícil atribuir-se a uma determinada ação a melhoria de alguns indicadores. A mortalidade infantil é exemplo disso. Mas a contribuição das ações públicas para o progresso da condição de saúde da população é incontestável. A convergência da maior autonomia promovida aos administradores, fixação financeira, desenvolvimento de gerência e compromisso com a redução das desigualdades criam condições para a estruturação de políticas que elevam a saúde. (NEGRI, 2002, p. 29)

A efetiva implantação de um sistema municipal de saúde é determinada por vontade política e capacidade técnica dos gestores; disponibilidade de infra-estrutura instalada, incluindo trabalhadores de saúde capacitados; organização das bases da atenção primária à saúde como ordenadora do sistema; vinculação da referência com aporte tecnológico para resolutividade da assistência; gestão financeira qualificada; monitoramento e avaliação de indicadores epidemiológicos e sociais, entre outros. Assim, a ampliação do acesso aos serviços de saúde é fruto de descentralização e qualidade da gestão:

Como resultado do processo de descentralização e de aperfeiçoamento de gerência, o SUS conseguiu aumentar sua consistência, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. A estratégia básica foi levar a saúde às populações e deixar de esperar que os doentes procurem os hospitais. A palavra que pode resumir os resultados da década é inclusão. (NEGRI, 2002, p. 29)

O segundo milênio trouxe novos desafios para a implementação do SUS. Na área do financiamento, regulamentou-se a Emenda Constitucional 29, de 2000, determinando que estados e municípios repassem a cota-parte de recursos, aumentando sua participação no SUS. No campo tecno-operativo, cabe citar as Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS 01/2001 e 01/2002), que têm como objeto a descrição de áreas estratégicas da assistência à saúde.

Inversamente às necessidades da população, encontra-se a distribuição relativa de oferta tecnológica de serviços, disponibilizados prioritariamente para o setor privado por meio de convênios corporativos, para depois possibilitar acesso aos usuários do SUS. Tais condições postas pelo setor privado, espaço de maior domínio da estrutura de serviços de média e alta capacidade tecnológica, relacionam-se com as possibilidades de realização dos princípios da integralidade e da resolutividade da atenção no SUS, vigentes há duas décadas.

30 comprometimento de recursos financeiros, impossibilitando o desenvolvimento do sistema de saúde nos municípios. Por conta disso, acontece em âmbito nacional uma mobilização intergestores que se pauta, entre outros pontos, pela defesa dos princípios e diretrizes do SUS: universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo.

Como resultado, foi publicada a Portaria 399/GM (22 fev. 2006). A unânime aprovação das Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o setor, uma inédita negociação entre União, estados e municípios que aponta para a formalização de um pacto federativo baseado em definição de responsabilidades sanitárias, construção de um novo modelo de financiamento para o setor, gestão solidária e cooperativa, e fortalecimento do controle social. Os novos pactos avançam na efetivação do controle social ao determinarem que os gestores das três esferas de governo assumam publicamente suas responsabilidades. Os termos de compromisso de gestão que deverão ser aprovados nos respectivos conselhos de saúde vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e avaliação das políticas de saúde (CNS/MS, 2006).

1.1 OBJETO DA PESQUISA

A atenção primária à saúde (APS) e a saúde da família (SF) como estratégia estruturante do SUS, na perspectiva de direção mobilizadora e construtiva, vêm sendo reconhecidas e defendidas pelas organizações internacionais (OMS/Opas) e nacionais (MS/Conass), incluindo gestores e trabalhadores das políticas públicas de saúde comprometidos com a defesa da política de saúde e dos direitos da população brasileira.

31 A estruturação inicial do sistema municipal de saúde se expandiu significativamente nos anos 1980 e 90, sob a égide da APS, não apenas pela alocação de uma infra-estrutura de serviços de saúde, sob responsabilidade da gestão municipal, mas também pela adesão de profissionais ou de equipes multidisciplinares de saúde, sensibilizados com os pressupostos filosóficos de mudança de suas práticas e participantes contínuos do processo de formação e educação permanente. Consolidou-se assim uma estrutura de acesso aos serviços de saúde voltados para a população mais excluída socioeconomicamente, residentes em áreas de ocupação irregular ou regulamentada, em conjuntos habitacionais ou moradias de classe popular.

Em Curitiba, o sistema de saúde agrega um campo de poder político institucional na gestão pública municipal, mantendo sob seu domínio a gestão da infra-estrutura de serviços na atenção primária à saúde (UBS e UMSF) com apoio do Samu e Cemum. Parte significativa da referência do aporte diagnóstico terapêutico, bem como das especialidades consideradas como referência secundária, é realizada por serviços próprios da rede municipal ou contratualizado com infra- estrutura de serviços de saúde alocados no setor privado, filantrópico ou público estadual, a fim de garantir a resolutividade de atenção no sistema de saúde.

Uma política de saúde pautada na estratégia da territorialização e implantação de sistemas locais de saúde implica a construção de um modelo assistencial que ultrapasse as competências específicas do setor saúde: envolve também capacidade de respostas intersetoriais para dar conta das diferentes e complexas demandas apresentadas pela população. Os problemas elencados no setor saúde nem sempre se limitam ou são solucionados pelo setor, pois envolvem as diferentes políticas setoriais: assistência, previdência, educação, entre outras que compreendem o Estado de direito social.

32 A organização da referência de atenção por territórios predefinidos, sob responsabilidade das unidades de saúde, tem assegurado o desenvolvimento dos princípios fundamentais do SUS e APS, destacando-se um efetivo vínculo entre os profissionais das equipes e a população, fortalecendo laços de confiança, o que viabiliza o cuidado às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco.

Por outro lado, as condições de implantação de um sistema municipal de saúde não se resumem à expansão de infra-estrutura de serviços ou à implementação da rede de serviços com a reestruturação do Sistema Integrado de Serviços de Saúde. No bojo de tal estrutura aloca-se uma rede de serviços de nível de atenção (primário, secundário ou terciário) próprios e conveniados ao Siss-Curitiba. As instâncias de serviços organizam-se internamente com maior ou menor autonomia, sendo necessária a creditação qualificada de suas competências, a fim de garantir a integralidade da atenção no sistema de saúde. Cada nível de gestão de serviço ou prática de saúde deve ser qualificado para haver integração dos serviços de atenção à saúde.

Assim, resgatam-se os pressupostos teóricos e organizacionais que desde o início fundamentaram o campo institucional do trabalho em saúde, prioritariamente representado pelos programas e estratégias de viabilização e consolidação da APS - como foi, em períodos específicos, a transformação das UBS em USF. Considerando-se que tanto as UBS como as USF foram implantadas em territórios epidemiológicos e sociais em situações diversificadas de demandas sociais, vulnerabilidade e risco, percebe-se que houve diferentes concepções e metodologias de intervenção. A UBS atua na perspectiva de atenção à demanda espontânea, enquanto a USF se apropria das particularidades socioculturais das famílias e das relações de conflito, entre outros aspectos relacionados ao processo saúde-doença.

Considerando que a tradição política institucional aspirava alinhar-se aos pressupostos da atenção primária à saúde (Alma-Ata, 1978), possibilitou-se uma conjuntura favorável que agregou valores conceituais e gestão técnica operativa, determinante para a organização de um sistema municipal fundamentado nos princípios da territorialização, intersetorialidade e trabalho em equipe multiprofissional, desde seu início. Atenta ao reconhecimento de necessidades e expectativas da população, principalmente do segmento mais excluído do acesso a serviços de saúde, a gestão da saúde justificou e adotou a expansão das unidades básicas de saúde em sua totalidade, gerenciadas até os dias de hoje pelo poder público municipal.

33 tanto às bases das concepções e práticas enraizadas no modelo de formação flexneriana, entre os profissionais de saúde, quanto à vigência da cultura de desvalorização do espaço e dos sujeitos do trabalho em APS/SF, veiculada entre as instâncias do sistema de saúde e assimilada pela cultura popular. Em tal tendência, justifica-se ainda a predominância de condutas de atenção à saúde centradas em consulta médica, priorização de atenção à doença e tratamento dos efeitos, equipes voltadas à demanda imediatista, alta dependência de medicalização por parte dos usuários. Ou ainda a busca por reverter as condutas de centralidade do saber ou poder, vigente na concepção hospitalocêntrica, medicocêntrica ou de dependência de aporte tecnológico dos especialistas, que hoje demonstram seu esgotamento como eixo de orientação de um sistema de saúde. Ditas condutas certamente interferem nas possibilidades de ruptura de concepções e práticas tradicionais que permeiam o trabalho em saúde, inclusive o espaço de APS/SF.

A qualificação da gestão em APS/SF passa pela definição de qual instância constitui o eixo estruturante e organizativo do sistema de saúde. É nesse espaço que se encontram os recursos técnicos operativos e de participação da comunidade e das famílias para apreender as características epidemiológicas sociais, a redução de riscos de doenças, entre outros agravos, como também possibilitar uma atenção à saúde tendo os usuários como sujeitos do processo terapêutico. Portanto, a qualificação do sistema de saúde não está determinada apenas na expansão da infra-estrutura de serviços no campo da atenção primária, secundária e terciária, mas também na gestão integrada e responsável de serviços, capacidade de resposta qualificada e resolutiva em cada instância operativa do trabalho em saúde.

Na descrição sistematizada de Starfield (2002, p. 207- 558), apreendem-se os atributos da APS em uma base de categorias para operacionalização qualificada do trabalho na Estratégia Saúde da Família: primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, coordenação, enfoque na família e orientação comunitária. Essas categorias conceituais e metodológicas estão postas como referência para orientar a organização da base que estrutura um sistema municipal de saúde, esperando-se que seja sustentadas e reconhecidas como valores, princípios e atributos constitutivos da APS. E que se desenvolva uma gestão integralizada de serviços e tecnologias, voltada às necessidades e características de uma base territorial epidemiológica que tem na comunidade e na família o foco da atenção continuada.

34 demais níveis de atenção, que constituem referência conveniada ao SUS, leva ao distanciamento, a desvalorização e a dificuldade de interação entre profissionais dos diferentes pontos de atenção – e a qualidade da integração entre os pontos de serviços no sistema compromete o processo de trabalho, a resolutividade e a satisfação dos usuários.

Observa-se cotidianamente que as condutas dos sujeitos que não vivenciam e/ou não reconhecem a especificidade e a importância do trabalho desenvolvido em APS/ESF desacreditam ou desvalorizam a capacidade de resposta centrada na vigilância à saúde, nas estratégias de cuidado desenvolvidas de forma interdisciplinar na ESF e no autocuidado familiar e pessoal - estratégias que constituem campo de promoção, prevenção e assistência integral à saúde.

Esses fatos estão associados à vigência de uma cultura de valorização do pronto atendimento, da consulta especializada, da dependência de alta tecnologia, da instância secundária e hospitalar como locus de resolutividade dos problemas de saúde, sem a devida compreensão das possibilidades e limites de tais áreas de atuação.

Um modelo de atenção à saúde é fundamentado historicamente em concepções filosóficas e viabilizado pela competência tecnopolítica de uma organização institucional, o que inclui a capacidade dos gestores e trabalhadores de saúde, bem como a participação comunitária. Diante de tal contexto, a qualificação e a efetividade dos serviços de saúde, ou o campo de tecnologias em saúde, passam por renovações quando se aportam em novas fundamentações conceituais e metodológicas, como se deu em APS/SF, que pôde implementar suas práticas com aporte nas áreas da antropologia, da epidemiologia clínica, da cultura popular e da medicina baseada em evidências (MEB).

A MBE originou-se do movimento da epidemiologia clínica anglo-saxônica, iniciado na Universidade McMaster no Canadá no início dos anos 1990. É definida em termos genéricos como o “processo de sistematicamente descobrir, avaliar e usar achados de investigações como base para decisões clínicas” (Evidence Based Medicine Working Group, 1992). Atualmente, a MBE está bastante em voga no âmbito biomédico, aí assumindo um papel de destaque, de tal modo que suas influências nas condutas médicas se manifestam significativamente. (CASTIEL; PÓVOA, p. 2002, p. 117)