Merci à Simon Richir pour son soutien, son grand esprit et l'accueil reçu au sein de l'équipe Présence et Innovation de l'ENSAM. Référence : Cette première partie met principalement en avant les motivations et les objectifs de ce travail de recherche-action.

Motivations

- La Démarche de Recherche Action

- Les HCR, nouvel environnement industriel

- Groupe FLO, contexte et perspectives 2007 - 2012

- Buts de cette recherche

- Présentation du document

Notre démonstration d'ingénierie de l'innovation dans une entreprise de services est structurée en six parties consécutives liées. La quatrième partie présente cette dernière selon une séquence méthodologique liée à celle de notre état de l'art.

Exposé du sujet

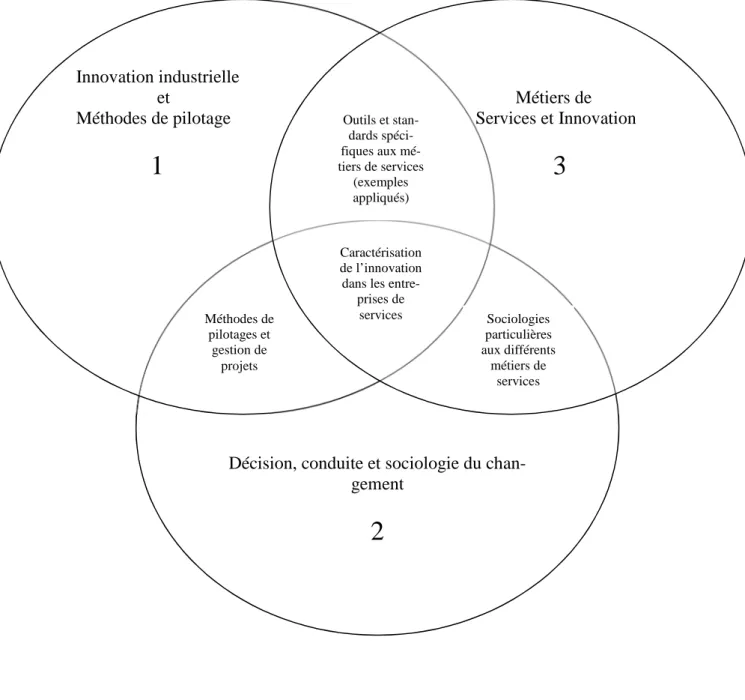

Introduction de nos trois champs de connaissances

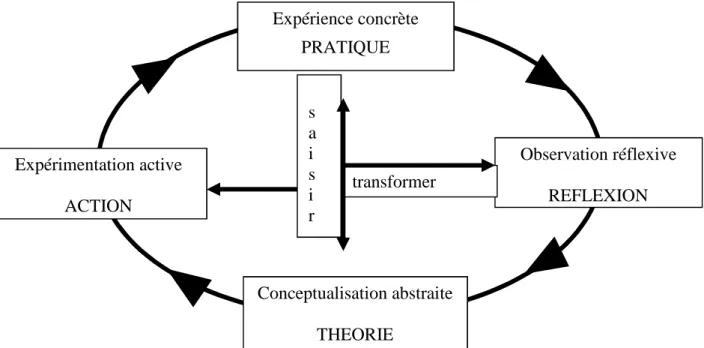

Ce chiffre peut être complété, pour en avoir une lecture plus précise, par les sous-domaines de connaissances qui le composent. Enfin, pour faciliter la lecture et la compréhension des connaissances, des plus prouvées scientifiquement aux plus récentes, il nous semble essentiel de suivre cet enchaînement de connaissances à travers une lecture « en escargot ».

Introduction du Premier champ de connaissance : innovation

- Définitions de l’innovation

- Stratégie d’entreprise et innovation industrielle

- Organisation de l’innovation et innovation organisationnelle

- Ingénierie de l’innovation

- Management de projet et transformation de l’entreprise

- Management multi-projets

- Planification de projets

- Conclusion sur ce qui doit être démontré sur l’innovation pilotée

Les principaux types d'organisation de l'innovation ont en commun de s'appuyer de plus en plus sur les réseaux [Christofol, Richir, Samier, 2004]. Seize familles de pratiques industrielles en termes de management de l'ingénierie et d'innovation [Boly, 2008].

![Figure 2.2.3. : Processus d’innovation de Kline et Rosenberg cité par [Delamarre, 2008]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1bibliocom/466147.71029/33.892.148.766.630.800/figure-processus-innovation-kline-rosenberg-cité-delamarre-2008.webp)

Introduction du deuxième champ de connaissances : décision,

- Processus de décision

- Acteurs de décision

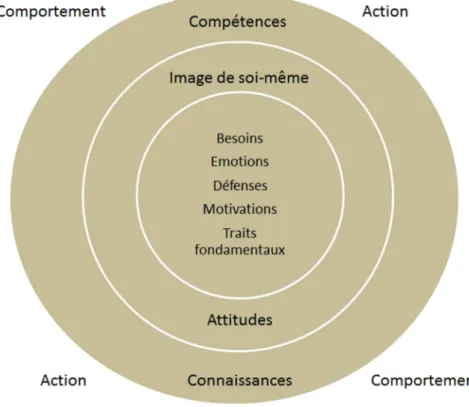

- Savoir-faire et compétences à minima : apport des sciences humaines et

- Savoir-faire et compétences à développer : l’apport des sciences

- Le leadership

- Le changement

- Sociologie du changement et innovation organisationnelle

- La notion de co-production

- Le client acteur du changement

- Organisation formelle et organisation réelle

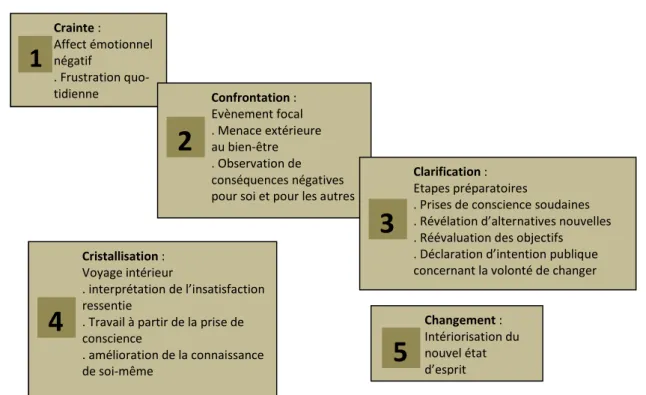

- La démarche du changement

- Conclusion sur ce qui doit être démontré sur le changement

C’est pourquoi nous comprenons l’importance d’écouter tout au long du processus de changement. Le troisième domaine de connaissance : les applications de l'innovation dans les métiers de service et les caractéristiques identifiées.

![Figure 2.3.1. : Concepts et leviers de la prise de décision [Descarpentries, Korda, 2007]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1bibliocom/466147.71029/51.892.128.787.173.666/figure-concepts-leviers-prise-décision-descarpentries-korda-2007.webp)

Troisième champ de connaissances : application à l’innovation dans

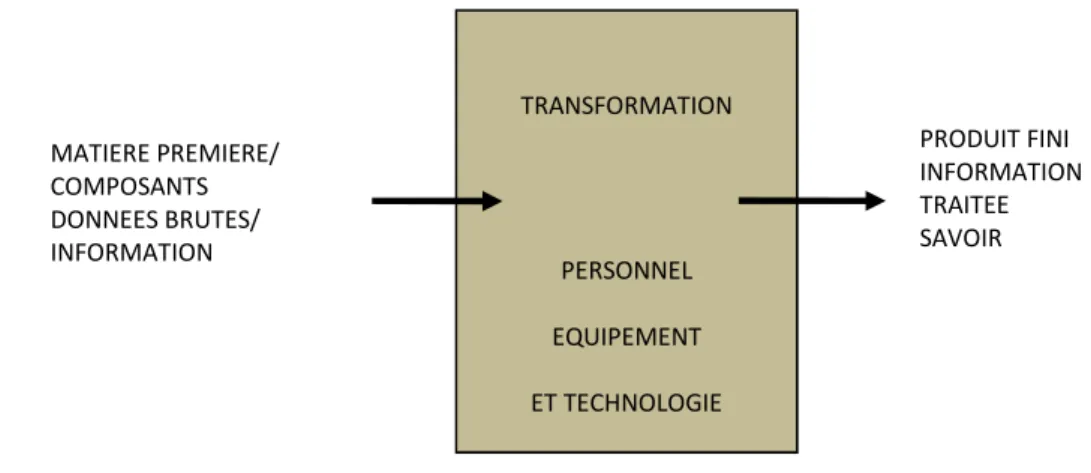

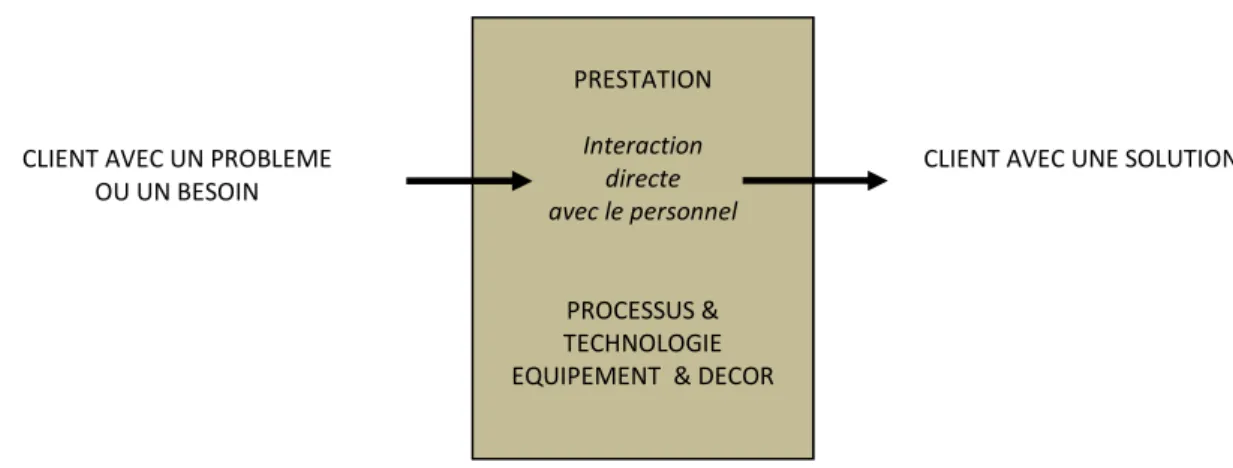

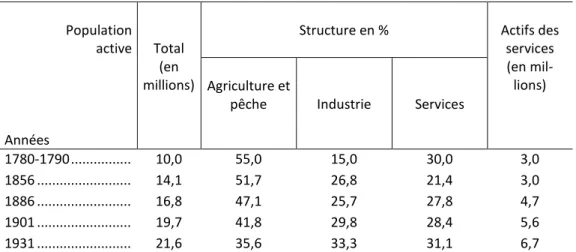

- Innovation et économie de services

- Les métiers de services

- Le travail dans l’interaction

- Les services du secteur industriel

- Les services aux consommateurs finaux

- Conclusion sur ce qui doit être démontré sur les spécificités propres aux

Les services sont des services interactifs ou coproduits qui traduisent une certaine forme de participation du client à la production du service [Gallouj, 2003]. Les services sont souvent difficiles à protéger, voire non protégés dans l'état actuel de la propriété industrielle et de ses règles, notamment françaises (cas des recettes de cuisine). De la rigueur de cette conceptualisation dépend la qualité de l'interaction proposée au client [Goleman, 2009].

Tout comme il existe une sociologie de la consommation [Herpin, 2001], une littérature sur les sociologies spécifiques à l'industrie agroalimentaire [Poulain, 2002], [Fischler, 2001], [Ascher, 2005] est désormais évidemment fournie en France et à travers des comparaisons précises. à l’étranger, notamment dans les pays développés [Fischler, Masson, 2007]. D'un signal faible [Gaudin, 1984] [Cahen, 2010], l'aspect durable de la qualité de service devient un signal fort. 13 Les spots fonctionnent et sont en bon état 1 Ils sont correctement inclinés, toutes les ampoules fonctionnent - L'éclairage s'effectue à la tombée de la nuit (heures).

45 La cafétéria est propre (machine KF) organisée 1 Les groupes sont entretenus, le fond de la machine et l'arrière sont propres. 113 Respect de la fabrication du froid (poids des portions, entrées, desserts...) 2 Les fiches techniques sont scrupuleusement respectées - Elles sont consultées par l'ensemble du personnel et placées à chaque poste de préparation.

Conclusion de notre recherche bibliographique et exposé de la

- Présentation de notre problématique de recherche

- Introduction de nos hypothèses de recherche

- Introduction de nos expérimentations

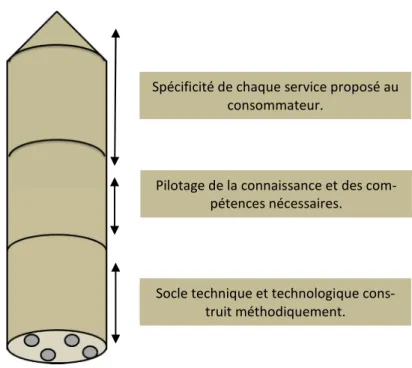

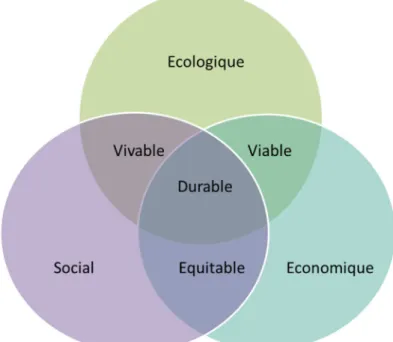

Les principales raisons en sont le leadership nécessaire à une prise de décision rapide et efficace à tous les niveaux de l'entreprise ou du projet, et la gestion permanente des changements, imposés notamment par la mobilité du marché et les consommateurs en attente d'innovation. La recherche développement (R&D), fonction intrinsèquement au cœur de l'innovation produite, doit intégrer ces trois dimensions pour les gérer à une échelle de plus en plus grande. Dans le cas des métiers de services, la R&D a pour mission d'industrialiser la production et de faciliter la singularité de chaque interaction qui peut faire la différence pour le client ou l'utilisateur.

Nous prévoyons d'identifier les composantes de notre modèle à partir de nos trois grands groupes de constats (outils et méthodes de gestion de l'innovation, acteurs de l'innovation et moteurs de changement, spécificités des services). La nécessité d'organiser et de coordonner les compétences techniques et culinaires pour permettre une réactivité et un contrôle constant des interactions entre les différents opérateurs au service de l'innovation produit, mais aussi de l'innovation business [Rambourg, 2010]. L'importance de ces trois expériences réside dans leur lien direct et approprié avec les éléments de notre état de l'art et de sa régulation.

Axes de Modélisation

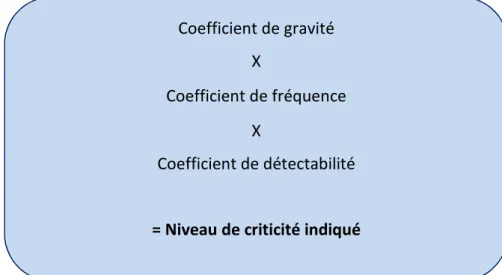

La gestion du risque

- Le cas du risque sanitaire

- Le cas exemplaire du pilotage de la sécurité des aliments

- La prise en compte et la mise en perspective de ce type de gestion du

Notre problématique de recherche se pose dans le contexte d’un état de l’art sur lequel nous avons principalement insisté. La gestion des risques se concentre sur l'identification des risques qui pèsent sur les actifs de l'entreprise, ses valeurs au sens large et surtout son personnel. L'identification des risques [AFNOR, 2002] implique de comprendre le cycle économique dans ses aspects amont et aval (fournisseurs, clients, etc.).

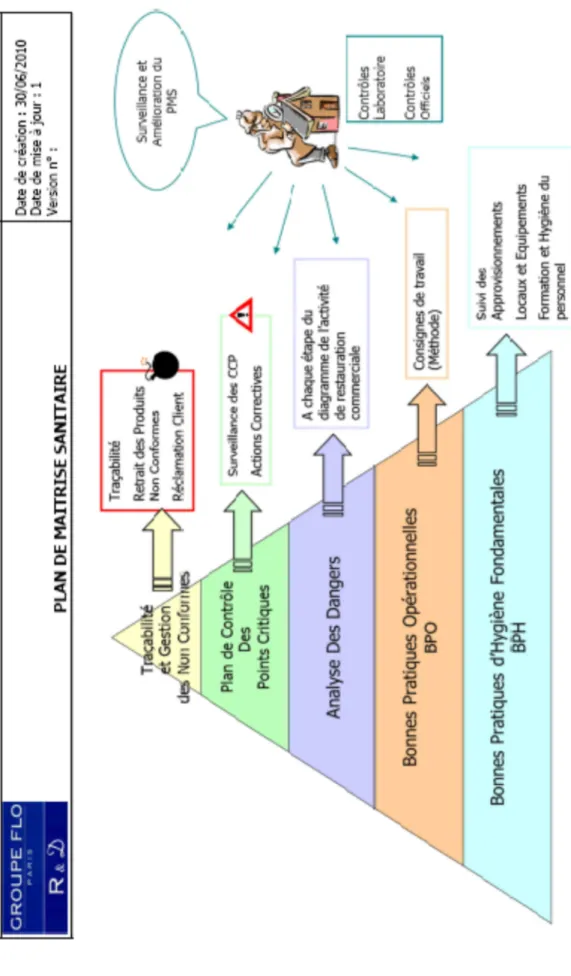

Dans cette optique, l'évaluation comprend nécessairement une analyse du cycle de vie des produits de l'entreprise. La gestion des connaissances tend de plus en plus à briser les frontières entre gestion et ingénierie pure, d'où l'émergence plus récente de l'analyse des risques dans les domaines de la gestion et de l'économie, milieux qui concernent directement la vie humaine. Parce que le principe d'amélioration continue (la roue DEMING, PDCA (plant, do check, act ou Adjust)) est inclus dans la méthode, on peut également définir HACCP comme un système de management et de management.

Le pilotage de la qualité

- Le cas de la restauration à table hors domicile

- La qualité en amont

- La qualité sur les points de vente

- La transmission des bonnes pratiques fondamentales

- La transmission des bonnes pratiques opérationnelles

- La maîtrise des points critiques

- La qualité en anticipation des nouveaux projets

- La qualité en anticipation réglementaire

Une gestion de la qualité, telle qu'illustrée jusqu'à présent par les réglementations du Groupe FLO et HACCP, est requise. Contrôle par un laboratoire externe sélectionné, pour assurer une bonne maîtrise des règles d'hygiène et de la qualité microbiologique des matières premières. Le service qualité organise des visites régulières et inopinées dans les restaurants, sans exception, pour échantillonner puis vérifier les produits et surfaces afin d'analyser bactériologiquement s'ils répondent aux critères de la réglementation en vigueur.

La dimension très forte de la restauration des tables à l'extérieur du foyer doit s'accompagner de la pénibilité que je rencontre régulièrement dans le cadre du travail en cuisine. Elle consiste à certifier toute nouvelle installation technique du restaurant, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'un nouveau bloc cuisine. Il s'agit de suivre et de répondre à tous les contrôles officiels effectués à travers des actions de suivi, des devis et l'engagement d'éventuels moyens techniques.

Synthèse de nos pré-requis de modélisation

La gestion des risques implique une identification précise des dangers tout en prêtant attention au cycle de vie de l'entreprise et de ses produits. L'exemple du risque sanitaire s'appuie sur la méthode HACCP d'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise. Cette méthode repose sur le principe d’amélioration continue (Deming PDCA) et vise à prévenir différents types de risques.

Dans ce cas, la gestion de la qualité relève de la structure de gestion interne de l'entreprise combinée à une structure externe qui permet la mesure et le contrôle en toute objectivité. Dans ce contexte, la cuisine d'un restaurant se caractérise par une exécution opérationnelle de tâches techniques et culinaires, notamment en temps réel et impliquant de multiples interactions entre chaque opérateur et l'outil technique. La gestion de la qualité dans les restaurants va de l'amont (fournisseur) à l'aval (client), en passant par la transmission des règles et bonnes pratiques nécessaires aux exploitants, et le contrôle des points critiques prédéterminés, in situ dans chaque cuisine.

Dimensions de la modélisation

Proposition de modélisation

- Introduction

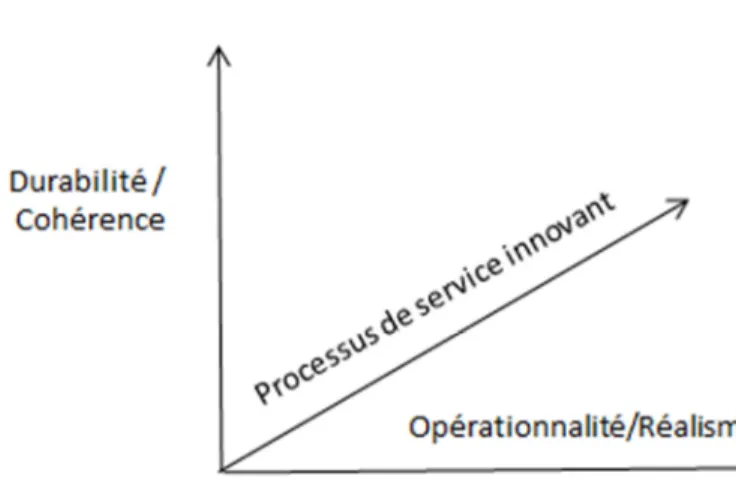

- La cohérence durable et l’opérationnalité dans la mise en œuvre, axes

- Objet de la proposition de modélisation

- Contexte de la proposition de modélisation

- Définition des critères cibles

- Critères retenus par la modélisation

- Justification des critères

- Echelle de quantification

- Représentation graphique de notre modèle

- Lecture de notre modèle et ordonnancement expérimental

Nous envisageons de caractériser la cohésion durable au service des principaux acteurs de l'entreprise au cours de nos différentes expérimentations. Le caractère tangible de l’opérationnalité est volontairement souligné par l’idée de mise en œuvre par l’ensemble des acteurs impliqués, à travers une mission, une action ou une expérimentation. Le sujet de notre proposition de modélisation est le Centre de Recherche, Développement et Innovation (RDI) de l'entreprise, dans ses contours et limites organisationnelles et dans ses missions prioritaires.

On part de la nature de l'activité de l'entreprise, « table commerciale au service du consommateur final », pour distinguer une opérationnalité d'exécution liée à une orientation marché (market-pull) de celle liée à une orientation technique ou technologique (techno-push). [Soille, Druel, 2008], [Muzet, Buisine, 2008]. L'ordre utilisé dans le résumé de nos critères de modélisation (tableau 4.1.1.) ne reflète pas l'importance de ces critères. Nous veillons à situer nos différentes expériences sur cette représentation pour mesurer la pertinence, symbolisée par l'axe central (rapport ressources/efficacité durable), de l'innovation réalisée.

Base méthodologique et scientifique nécessaire à la construction

- Illustration et contexte de la restauration hors domicile

- Le cas du dispositif HACCP Groupe FLO

- Proposition de modélisation d’un plan de maîtrise sanitaire à vocation de

- Protocole expérimental

- Résultats et conclusion

- Ce que nous retenons de notre recherche de modèle de base

- Validation de l’hypothèse 1

Nous supposons donc qu'une entreprise comme Groupe FLO doit mettre en place un plan de gestion technique pour contrôler les risques sanitaires dans tous les restaurants qui la composent. Le plan de maîtrise sanitaire du Groupe FLO vise donc à assurer la sécurité et la santé dans chaque établissement, depuis la réception des matières premières jusqu'à la livraison des plats aux clients (livraison directe au consommateur). Il met également en avant les obligations du Groupe FLO en matière de suivi de la traçabilité et de gestion des non-conformités.

Nous avons résumé la justification de nos critères en listant toutes les composantes du plan de surveillance sanitaire du Groupe FLO. Le Plan de Maîtrise Sanitaire du Groupe FLO s'appuie sur un certain nombre de documents, selon la nature et la taille de l'entreprise. Programme de nettoyage commun Groupe FLO : à afficher dans les pièces concernées Affichage 1 – Salle de refroidissement positif.

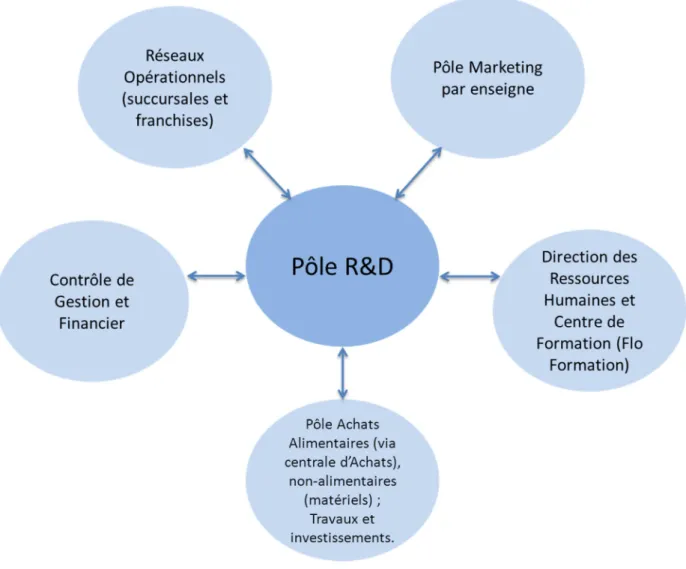

Organisation des compétences propre à une structure R&D dans un

- Historique dans la restauration hors domicile

- Identification des métiers représentatifs devant figurer dans

- Identification des acteurs cibles dans le processus de décision

- Justification des critères discriminants

- Protocole expérimental

- Résultats et conclusion

- Ce que nous retenons de notre recherche de modèle organisationnel

- Validation de l’hypothèse 2

Dans ce contexte, l'organisation initiale du pôle R&D du Groupe FLO s'est structurée autour de trois référentiels complémentaires (Figure 4.3.3.). Pour chaque fonction responsable, une définition de fonction a été élaborée au sein de la direction R&D selon le schéma du tableau 4.3.1, avec l'appui de la direction des Ressources Humaines du groupe FLO. Validation obligatoire de chaque nouveau projet par le Centre R&D (Département Qualité R&D + DT R&D) avant signature définitive, dans le respect des délais imposés par le Groupe.

Interactions fonctionnelles entre le pôle R&D et la gestion des travaux, des investissements et des achats non alimentaires, en 2008. Le paysage fonctionnel du Groupe FLO a évolué, et plusieurs fonctions ont naturellement émergé dans les cycles d'interaction avec le pôle R&D (Figure 4.3. 11 ) et 4.3.12). G1 = connexion et interaction constante avec le centre R&D (exemple de reverse planning partagé et combiné) formelle et informelle.

Emergence de projets R&D innovants dans une structure de

- Historique des concepts de restauration à thème

- Les concepts développés par le Groupe FLO

- Identification des points clés techniquement propres à un concept

- Notion de Plan Concept

- Unités utilisées par Plan Concept

- Identification des points clés propres à la déclinaison d’un concept

- Le cas de la fusion de deux concepts pour en faire émerger un nouveau

- Le cas de l’émergence directe d’un concept nouveau

- Justification des critères discriminants

- Protocole expérimental

- Résultats et conclusion

- Ce que nous retenons de notre recherche de modèle technique

- Validation de l’hypothèse 3

En 2010, les brasseries du groupe FLO représentaient plus de 20 % de l'activité commerciale de ce dernier. Une autre marque du Groupe FLO, Hippopotamus, représente plus de 50 % des ventes de ce dernier et 40 % de ses implantations d'enseignes [document de référence du Groupe FLO. La marque, rachetée par le groupe FLO en 1992, symbolise toujours le « steakhouse » et se positionne différemment de ses principaux concurrents.

Spécialisée sur le thème de la pizza authentique et originale, elle symbolise l'accessibilité au sein des offres du Groupe FLO et s'est développée principalement en périphérie des villes et notamment en région parisienne. Le but de notre expérimentation est le développement de cadres techniques et culinaires spécifiques à chacun de nos concepts de restauration au sein du Groupe FLO. Choix de référence standard : 4 barres au lieu de 5 et embouts plastique au lieu de soudés - Prix à confirmer avec extrusion inox.

Emergence de projets de pilotage R&D structurants dans une

Un pilotage économique et structurel

- Historique des pilotages types de coûts de revient théoriques par concept

- Historique des pilotages types de coûts de revient réels par concept de

- Etude des cas des structures de coût de revient matière Groupe FLO

- Identification des points clés

- Identification des points critiques

- Modélisation des structures de coût matière théorique et neutralisation

- Justification des critères discriminants

- Conclusion

Conclusion générale et perspectives

Conclusion à tirer de notre recherche

Utilité de notre travail

Valorisation de notre travail de modélisation

Limites de notre travail de modélisation

- Améliorations et optimisation possibles

Perspectives de recherches

- Analyse plus approfondie du niveau d’interaction émotionnelle dans le

- Améliorer les indicateurs liés à l’interaction émotionnelle

- Utiliser les outils de réalité virtuelle dans ces perspectives

![Figure 2.2.5.5. : Segmentation des acteurs projets et multi-projets selon Bruno Barjou [Barjou, 1998]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1bibliocom/466147.71029/42.892.201.602.781.1082/figure-segmentation-acteurs-projets-projets-bruno-barjou-barjou.webp)

![Figure 2.3.3. : Représentation de l’homme au travail par Mac Gregor (1964) [Ibanez-Pascual, 2008]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1bibliocom/466147.71029/53.892.170.673.782.1062/figure-représentation-homme-travail-mac-gregor-ibanez-pascual.webp)

![Figure 2.4.1 :Vers une nouvelle définition des services selon James Teboul et Browning-Singlemann [Teboul, 2001]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1bibliocom/466147.71029/83.892.97.770.49.1003/figure-nouvelle-définition-services-teboul-browning-singlemann-teboul.webp)