Fazit: In der klinischen Praxis bedeutet dies, passiven therapeutischen Interventionen den Vorrang zu geben, jedoch die Präferenzen des Patienten zu berücksichtigen, die in dieser Studie nicht berücksichtigt wurden. Trotz der statistischen Überlegenheit müssen aktive Maßnahmen zur Behandlung eines Angstsymptomkomplexes in den individuellen Therapiezielen verankert werden. Zur Berechnung der Datenanalyse verwendeten wir eine umfassende Metaanalyse (CMA; Biostat) und folgten den COCHRANE-Richtlinien.

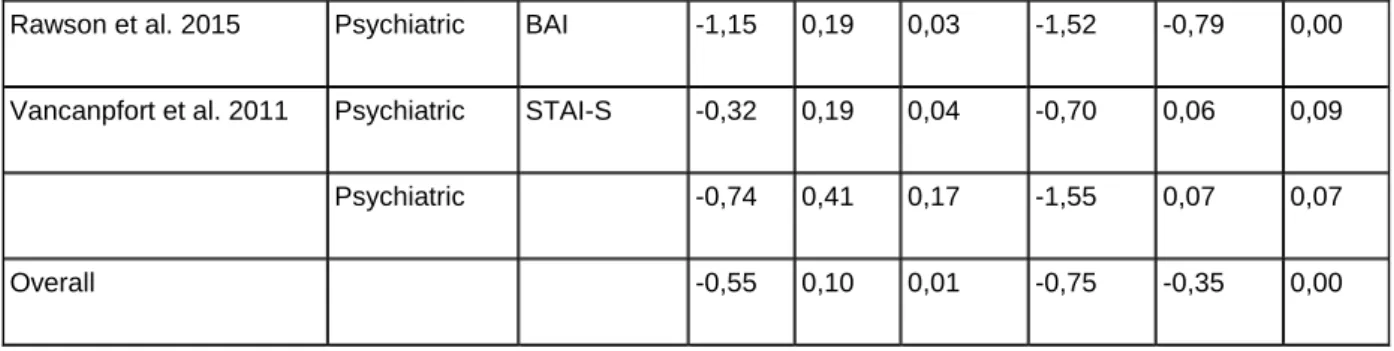

Discussion: Passive physiotherapy interventions appear to have a greater effect on anxiety reduction than active physiotherapy interventions. However, the present meta-analysis did not consider client preference, which could be relevant.

1 EINLEITUNG

Diagnostisch unterscheidet sich die Belastungsstörung von der Angststörung, deren Symptomenkomplex ähnlich wie bei der Angst beschrieben wird. Die mentale Komponente der Angst kann zu einer „Einschränkung“ körperlicher Symptome führen, die aufgrund einer negativen Bewertung auftreten. Diese subjektiv erlebten Angstsymptome werden in der psychosomatischen Medizin als Störungen verstanden, als „Selbstgespräche des Körpers“, die als Reaktion auf unzureichend verarbeitete Reize, sowohl innerer als auch äußerer Art, auftreten (Adler et al., 2011).

Dieses Bedürfnis nach Selbstdarstellung wird durch die Angstsymptome eingeschränkt und verursacht weitere mögliche individuelle Einschränkungen mit schwerwiegenden Folgen. Dieses Vermeidungsverhalten beruht auf der Angst, sich mit den Angstsymptomen auseinandersetzen zu müssen.

2 METHODIK

Hypothese

Die Forschungsfrage, ob physiotherapeutische Interventionen einen positiven, angstmindernden Effekt auf den Symptomkomplex Angst haben, führt zu den folgenden zwei Hypothesen. Die ungerichtete Hypothese H1 geht davon aus, dass physiotherapeutische Maßnahmen zu einer Verringerung der Angstsymptome führen. Unter „aktiven“ Eingriffen werden Maßnahmen verstanden, die vom Patienten selbst durchgeführt werden, die jedoch durch Physiotherapeuten angeleitet und/oder begleitet werden können.

Auch die Konstrukte von akutem und chronischem Schmerz und ihre psychologischen Auswirkungen auf den Angstsymptomkomplex wurden nicht untersucht. Die Ergebnismessungen mussten einen gültigen und zuverlässigen Fragebogen zur Messung der Angst umfassen. Unstrukturierte Interviews, die zu einer qualitativen Aussage führten, wurden nicht berücksichtigt, auch wenn die Ergebnisse quantitativ dargestellt wurden.

Datenquellen

- Suchstrategie in der Datenbank PubMed

- Suchstrategie in der Datenbank APA

- Suchstrategie in der Datenbank PEDRO

- Suchstrategie COCHRANE

- Suchstrategie Medline/OVID

- Suchstrategie CINAHL

Zur Diagnose tauchten die Begriffe „Angststörungen“, „generalisierte Angststörung“ und „Panikstörung“ auf. Die zu untersuchende Konstruktdarstellung der Auswirkungen physiotherapeutischer Interventionen auf die Angst folgt den Begriffen „generalisierte Angststörung“, „Panikstörung“ und „Angststörung“. Therapeutische Interventionen wurden mit den Diagnosen „Panikstörung“, „generalisierte Angststörung“ und „Angststörungen“ kombiniert.

18 Diagnosebegriffe „Panikstörung“, „generalisierte Angststörung“ und „Angststörungen“ jeweils in Einzelschritten mit physiotherapeutischen Interventionen „Bewegung“. Das zu untersuchende Angstreduktionskonstrukt wird in dieser Datenbank durch den Begriff „Angststörungen“ repräsentiert.

Auswahl der Primärstudien

- Selektionskriterien

- Rohdaten der Primärstudien

- Qualitätsüberprüfung der Primärstudien

- Risk of bias Überprüfung der Primärstudien

- Dateneingabe

- Modelle der Metaanalyse

- Schritte der Berechnung

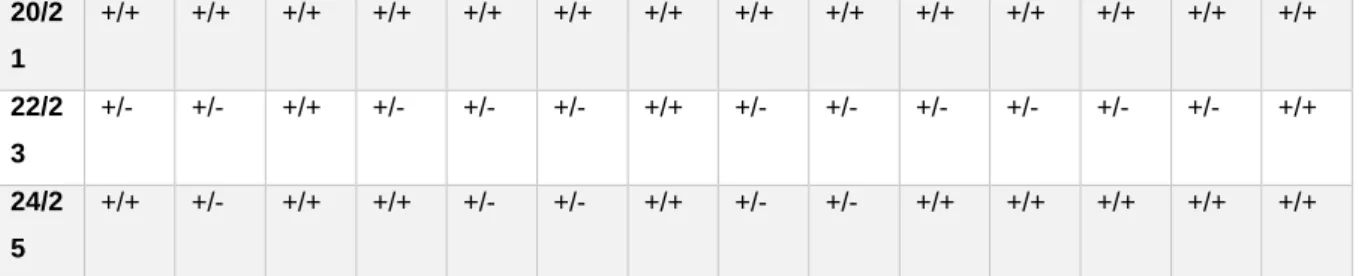

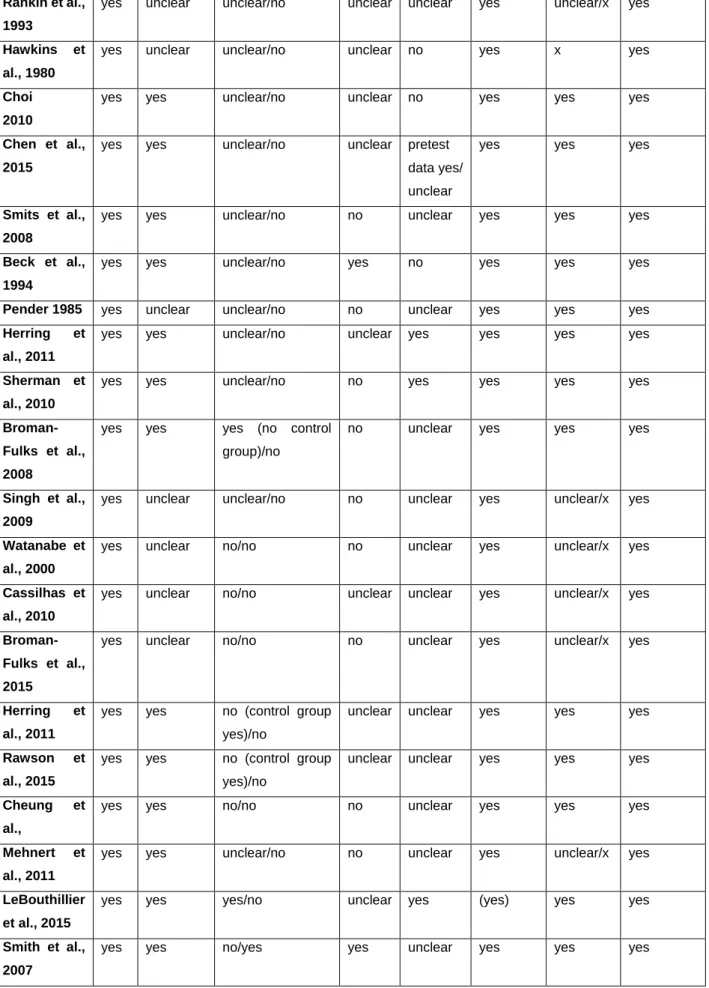

Die Ergebnisspalte stellt das Ergebnis der in der Primärstudie gemeldeten statistischen Auswertung dar und wurde wie folgt beschrieben: Die Äquivalenz der Interventionen der Stichprobe und der Kontrollgruppe wurde durch „=" dargestellt; eine Überlegenheit der Stichprobe gegenüber der Kontrollgruppe wurde mit „>“ vermerkt, die Unterlegenheit der Intervention der Stichprobe gegenüber der Kontrollgruppe wurde mit „<“ beschrieben. In dieser Arbeit wurde das von der COCHRANE Collaboration vorgeschlagene CONSORT-Formular verwendet, um den Informationsgehalt innerhalb der Studie darzustellen und zu überprüfen, ob die Informationen vollständig waren (S. Hopewell, Clarke & Higgins, n.d.; O'Connor, Green & Higgins , 2008; Schulz et al., 2011). In der aktuellen tabellarischen Darstellung der Primärstudien werden die Punkte des Protokolls mit einem „+“ gekennzeichnet, wenn die Studie die erforderlichen Informationen enthält, mit einem „-“, wenn die Autoren die Informationen nicht bereitgestellt haben, ein X steht für „nicht“. auswertbar“ . „.

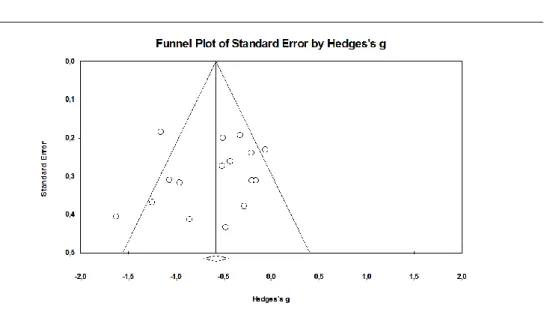

Unter Bias versteht man Verzerrungen oder Fehler, die im Verlauf der Studie selbst oder unter anderem bei der Darstellung der Ergebnisse auftreten können. In der Literatur besteht Konsens darüber, dass die Risiken einer Verzerrung der primären Übersichtsstudien für die Einbeziehung in das Gesamtergebnis dargestellt werden; Davon hängt mitunter auch die externe Validität des Prüfungsergebnisses ab. In der PRISMA-Stellungnahme wird unter „Punkt zwölf“ und in „Box vier“ auf den Einsatz des Bewertungstools hingewiesen, das in tabellarischer Form dargestellt wird; Auch hier verzichten wir in der Darstellung auf eine numerische quantitative Darstellung.

Abnutzungsbias ist die unvollständige Datendarstellung des Ergebnisses; Es gibt auch Unvollständigkeiten in der Darstellung der Ergebnisse, wenn z.B. Letztlich können nur zwei der drei in der Methodik aufgeführten Ergebnismaße gelesen werden. In den Zufallsstichproben der Befragungen sieht FEM eine Repräsentation der „Gesamtstichprobenpopulation“, d.h. Die Effektgrößen gelten als homogen und werden als direkt übertragbares Maß verstanden. Dies ist in der vorliegenden Metaanalyse aus mehreren Gründen nicht der Fall: Die Primärstudien waren durch Ein- und Ausschlusskriterien vordefiniert, die Entscheidung über die Auswahl wurde letztlich bewusst getroffen, die Primärstudien selbst weisen keine homogenen Merkmale auf Da die Begriffe der Diagnose aufgrund ihrer unterschiedlichen Anwendungsdauer auf therapeutische Wirkungen hinweisen, gibt es eine Variation, ebenso sind die therapeutischen Interventionen selbst unterschiedlich.

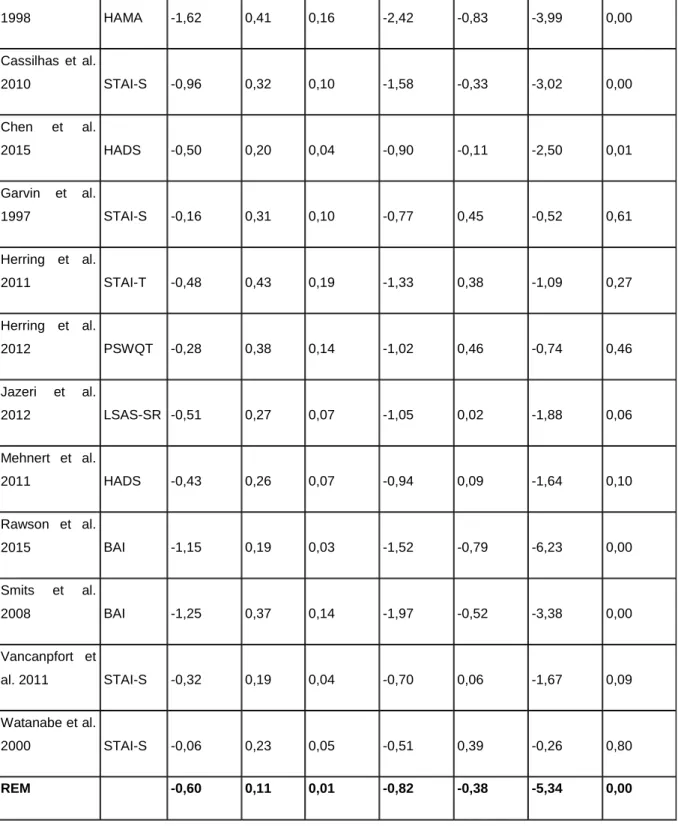

REM berücksichtigt diese Effektgrößenvariabilität in der Berechnung, sodass dieses Modell als konservativer angesehen werden kann. Obwohl das Random-Effects-Modell die Heterogenität bei der Berechnung der Effektgrößen berücksichtigt, ist für eine vollständige Erklärung eine Erläuterung erforderlich. In der aktuellen Berechnung werden die Anzahl der durchgeführten Eingriffe und das Erscheinungsjahr mit der Größe des Effekts in Beziehung gesetzt bzw. geprüft, ob sich dieser verändert.

3 ERGEBNISSE

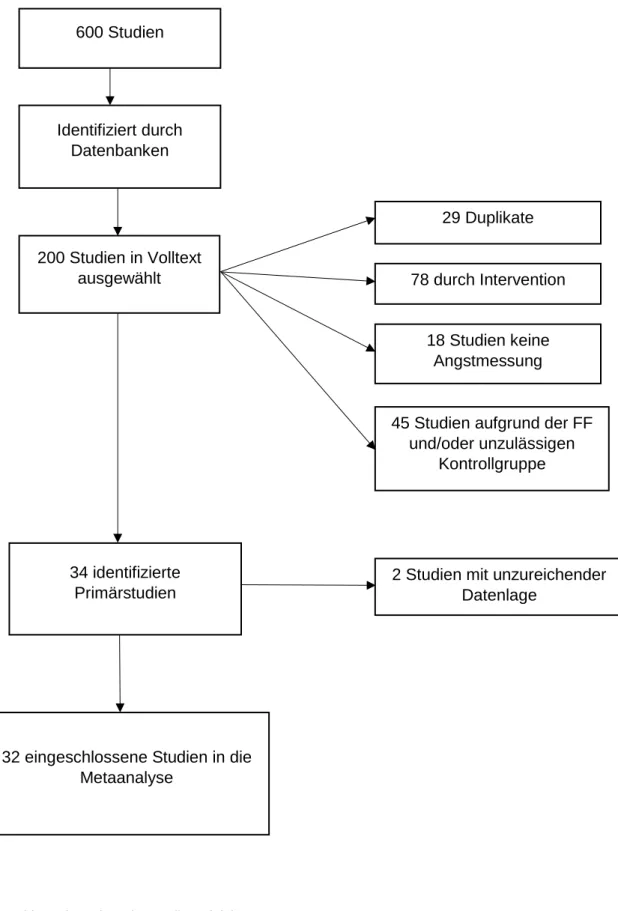

Darstellung der Literatursuche

Rankin et al., 1993 Ältere Erwachsene 15/15 Entspannungstraining Einzelsitzung Angstskala für Kinder Sherman et al., 2010 Patienten mit. 45 Die zweite Überprüfung wurde mit dem COCHRANE Risk of Bias-Tool durchgeführt (Higgins et al., 2011).

Metaanalytische Integration

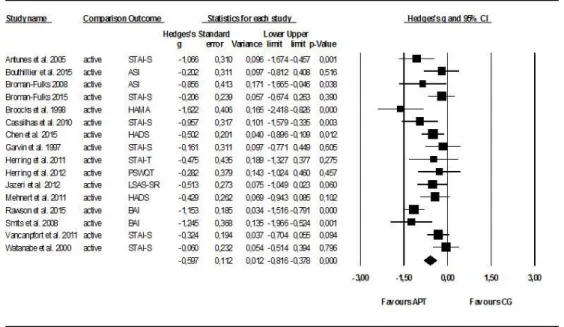

- REM und Effektstärke aktiver therapeutischer Maßnahmen

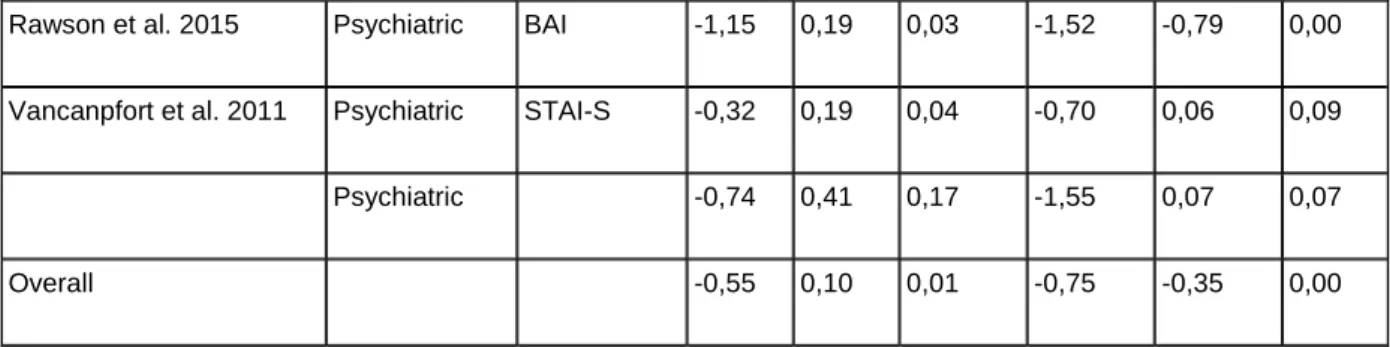

- REM und Effektstärke passiver physiotherapeutischer Maßnahmen

Obwohl REM die Heterogenität der Effektgrößen berücksichtigt, sollte laut COCHRANE versucht werden, dies statistisch zu klären. Die tatsächliche Variabilität der Effektgrößen beträgt 60 %, was bedeutet, dass die Heterogenität nicht durch diese Untergruppe erklärt werden konnte. Die Heterogenität kann durch Variationen im Alter der Probanden oder durch die Einbeziehung einer hohen Angstsensibilität entstanden sein – beide Faktoren wurden weder bei dieser Berechnung noch bei der Bildung von Untergruppen berücksichtigt.

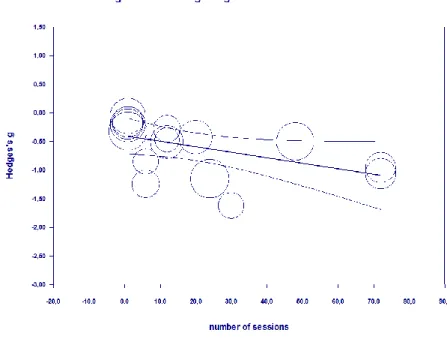

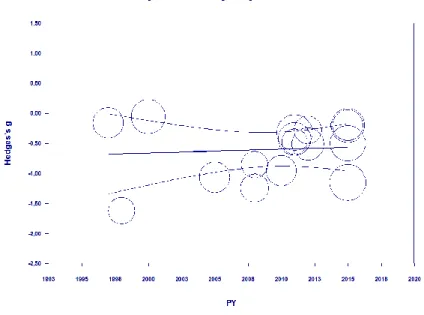

Meta-Regression: Bei der Meta-Regression werden die Effektgrößen einzelner Studien auf bestimmte Merkmale bezogen, um Heterogenität zu verdeutlichen. In der vorliegenden Meta-Regression wurden die Anzahl der Therapiesitzungen und das Erscheinungsjahr als Kovariaten bzw. Moderatoren ausgewählt. 51 Die Berechnung zeigt, dass die Effektgröße mit der Anzahl der Therapien zusammenhängt bei Q = 5,19, df = 1, p = 0,023; Dieser Zusammenhang ist aufgrund des signifikanten p-Werts klar.

Subgruppenanalyse: Basierend auf den Diagnosen wurden Subgruppen gebildet, um die Heterogenität der Effektgrößen zu untersuchen. Passive therapeutische Interventionen haben einen signifikanten Einfluss auf die Angstreduktion, aber auch die Heterogenität innerhalb der Studie ist in dieser Untergruppe mit Q = 13,60, df = 5, p = 0,02, I2 = 63,24 signifikant. REM ist nicht wichtig, passive Maßnahmen haben keinen signifikanten Effekt auf die Verringerung der Angst bei psychiatrischen Patienten.

Metaregression: Bei dieser statistischen Berechnung werden die Effektgrößen auf Merkmale bezogen, um die Heterogenität zu erklären. Die Effektstärken hängen signifikant mit der Anzahl der Therapieeinheiten bei den Werten Q = 6,85, df = 1, p < 0,001 zusammen. Das heißt, je größer die Anzahl der Therapieeinheiten, desto größer ist der angstmindernde Effekt.

4 DISKUSSION

- Überprüfung der Hypothesen H1 und H2

- Effektstärken und Heterogenitätsüberprüfung

- Ergebnisse in Bezug zu bestehender Literatur

- Limitationen der vorliegenden Metaanalyse

Osten, 1988; Sherman et al., 2010) bleibt das Zufallseffektmodell signifikant, aber die Heterogenität ist nicht mehr signifikant; der Anteil der wahren Varianz bleibt jedoch bei 52 %. Nur die Studie von Sherman et al. (2010) befasste sich mit einer passiven Intervention, die als „hands-on“ Therapie auf körperlicher Ebene angesehen werden kann. Während die Arbeit von Kanji et al. (1993) einen signifikanten Effekt zeigt, der im Hinblick auf die Angstreduktion mit einem Hedges g > -0,8 als groß interpretiert werden kann, ist der physikalische Eingriff im Hinblick auf die Effektgröße mittels therapeutischer Massage und Thermotherapie in Sherman et al.

Nur die Untergruppe der körperlich kranken Probanden (Broocks et al., 1998; Herring et al. Jazaieri et al., 2012) zeigt im Test Homogenität mit einem signifikanten Zufallseffektmodell. Im Gegensatz zu den passiven Interventionen weisen die aktiven therapeutischen Maßnahmen eine große Homogenität hinsichtlich der Art der Durchführung und therapeutischen Unterstützung während der Interventionen auf; Die geringste therapeutische Unterstützung zeigt die Studie von Jazaieri et al. 2012) im Sinne einer telefonischen Motivation zur Durchführung des Ausdauertrainings. Die Metaanalyse von Jayakody et al. (2014) untersuchte acht randomisierte kontrollierte Studien, die sich ebenfalls auf die Diagnose von Angststörungen konzentrierten.

Die Studien (Herring et al., 2010) ähneln sich in Bezug auf die untersuchte und als signifikant dargestellte Moderatorvariable „Umsetzungshäufigkeit“. Die Arbeit von Siev et al. 2007) für Patienten mit generalisierter Angststörung, obwohl ein gleichwertiger Effekt der Interventionen für Patienten mit Panikstörung nicht bestätigt werden konnte (Siev & Chambless, 2007). Die als positiv interpretierbare Richtung des Effekts wird auch durch die Ergebnisse der Arbeit von Halm et al. (2009) gestützt, auch wenn die berichteten Effektstärken zwischen kleinen und moderaten Effekten schwanken.

Die Darstellung und anschließende Klärung der Wirkmechanismen der progressiven Muskelentspannung auf das Konstrukt Angst wird durch die systematische Übersichtsarbeit von Conrad et al. gestützt. Auch die Entscheidung, Entspannungsmaßnahmen grundsätzlich als passive Interventionen zu interpretieren, kann ein Kritikpunkt an den Interventionskriterien sein, wobei anzumerken ist, dass nur eine Studie (Sherman et al., 2010) als Primärstudie identifiziert werden kann, in der ein „ echte" passive Intervention, therapeutische Massage in Kombination mit Thermotherapie. Eine mögliche Erklärung für die positive angstreduzierende Wirkung könnte die Bildung von Brain-Derived Neutrophic Factors (BDNF) sein, die durch körperliche Aktivität stimuliert werden und für die Modulation kognitiver Funktionen mitverantwortlich sind (DeBoer et al., 2012).

LITERATURVERZEICHNIS

Effect of progressive muscle relaxation training on anxiety and quality of life after stoma surgery in patients with colorectal cancer. The comorbidity factor: Establishing the primary diagnosis in patients with mixed symptoms of anxiety and depression. Feasibility of exercise training for the short-term treatment of generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial.

Clinical relevance of comorbidity in anxiety disorders: A report from the Netherlands Study on Depression and Anxiety (NESDA). Hybrid cognitive behavioral therapy versus relaxation training for co-occurring anxiety and alcohol use disorder: A randomized clinical trial. Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories.

Comorbidity of substance use disorders with mood and anxiety disorders: Results from the international Consortium in Psychiatry. Effects of guided imagery with relaxation training on anxiety and quality of life among patients with inflammatory bowel disease. Effects of progressive muscle relaxation training on anxiety and health locus of control among hypertensive adults.

Comparison of the effectiveness of music and progressive muscle relaxation for anxiety in COPD - a randomized controlled pilot study. A study of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: a meta-analysis. Study of the prevalence of depressive and anxiety disorders in low-income adults with type 2 diabetes and other chronic diseases.