-~

.'"

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

MARIA DO CARMO MEIRELLES TOLEDO CRUZ

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE PENÁPOLIS COMO INSTRUMENTO DE VIABILIZAÇÃO

DOS SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE

Fundaç~o Getulio Vargas

Escola de Administração de Empresas de SAo Paulo

Biblioteca

1199400398

Dissertação apresentada à EAESP/FGV, corno parte dos requisitos para obtenção do titulo de Mestre em Administração Pública na área de concentração de Administração e Planeja-mento Urbano Orientador:Prof.Dr.Ladislau Dowbor. SÃO PAULO 1992

DOS SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE

Banca Examinadora

Prof. Orientador _

Prof. _

MARIA DO CARMO MEIRELLES TOLEDO CRUZ

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE PENÁPOLIS COMO INSTRUMENTO DE VIABILIZAÇÃO

DOS SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE

Dissertação apresentada à

EAESP/FGV, corno parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública na área de concentração de Administração e Planeja-mento Urbano Orientador:Prof.Dr.Ladislau Dowbor. SÃO PAULO 1992

Rosangela Vecchia, ao João D'Elia, e a todos que lutam pela saúde pública no Brasil.

Pág. AGRADE C IMENTOS ...•...•.••... i LISTA DE SIGLAS •...••... ii LI STA DE TABELAS ...•... iv I. INTRODUÇÃO 1 II. METODOLOG IA ..••...•••... 4 111. CONCEITUAÇÃO DE ALGUNS TEMAS DE SAÚDE ... 6 IV. HISTÓRICO DA SAÚDE NO PAís (1980-1991) • 12

v. CARACTERIZAÇÃO DA MICRORREGIÃO

DE PENÁPOL IS 29

VI. HISTÓRICO DA SAÚDE NA MICRORREGIÃO

DE PENÁPOLIS (1980-1991) ....••.•••...•. 34 VII. ORGANIZAÇÃO FíSICA, ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA DOS SERVIÇOS NA REGIÃO ..•... 38 1. Estrutura Organizacional e

Geren-ciamento do Sistema Local de Saúde .. 41

2. Financiamento 45

VIII. RESULTADO DAS ENTREVISTAS COM OS

PREFEITOS, RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS

DE SAÚDE E USUÁR IOS 5O

1. Entrevistas com os Prefeitos e

res-ponsáveis pelos serviços de saúde 50

2. Entrevistas com os usuários 68

IX. ANÁLISE DOS RESULTADOS 70

lA. Mapa do Brasil, destacando a

micror-região de Penápolis 97

1B. Mapa da região oeste de São Paulo

destacando a microrregião de Penápolis 98 ANEXO 2. Roteiro das entrevistas

realizadas com Prefeitos e responsáveis de saúde da

microrregião de Penápolis 99 ANEXO 3. Roteiro das entrevistas

realizadas com a

população

...

102 ANEXO 4. Tabelas...

103AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Ladislau Dowbor, mestre amigo, pelo apoio, colaboração e inesgotável boa vontade de oferecer preciosas criticas e inúmeras sugetões, sempre com bom humor.

Aos professores e colegas do program Internation of Management (PIM) da Escuela Superior de Adrninistración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona, pela possibilidade de conhecer novas experiências e formas de vida.

Aos professores da EAESP - FGV e em especial aos professores Esdras Costa, Carlos Ferreira, Norberto Torresl Rubens Keinert, Eurico Korf, Marta Farah, Regina Pacheco, Celso Daniel e Pedro Jacobi, pela cooperação emprestada no decorrer do curso e na elaboração deste trabalho.

À Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM pela oportunidade de trabalhar com o espaço municipal e pelo incentivo ao mestrado, destacando a RECEM Rede de Comunicação e Experiências Municipais, a Biblioteca e alguns colegas que sempre me apoiaram e auxiliaram na consulta bibliográfica.

Aos amigos da EAESP-FGV e do IME/USP em especial

à Cecilia de Gomes, à Tânia Mezzomo, à Neide Faran, ao Miguel Matteo, ao João Roberto Costa, Luiz Renato da Costa, à Silvia Mancini e à Leticia Pereira, pelas boas conversas e apoio.

Ao pessoal de penápolis que tanto me ensinou .sobre saúde e a vida. Em especial a Rosangela Vecchia, João D'Elia, Cecilia Padial, Terezinha Alvarez, Cristina Fogolin, Veronice Teodoro, Suzeli Barrinha, Ivone Santana, Elaine Covre, Voeli Paris, Carlos Bachiega, Ana Junqueira, Marli Nascimento, Regina Castilho, Jorge Rizk, Flávio Delgado, Jayme Monteiro, José Carlos Monteiro, Vânia Fulaneti, Prefeitos e equipes do CISA e da microrregião.

Às secretárias da pós-graduação, em especial à Rosangela Lima e a Sônia Maria, pela delicadeza em atender todas as minhas dúvidas.

Ao pessoal da Biblioteca da EAESP-FGV pelo auxilio nas pesquisas bibliográficas.

À Lúcia Larnberti, ao Dr. Antônio Lamberti, ao Mário Van Vliet, ao Mauricio C. Baptista, à Maria Helena O. Suzano, Pedro Joanfer, Jane Mabelini, Marisa Han, Otacilio Nunes pela ajuda na configuração do sistema, na edição, na encadernação, e na revisão desta dissertação.

À minha familia pelo apoio, incentivo, carinho e interminável paciência. À Cristina agradeço pelas entrevistas e tabulações; à Célia ao auxilio na digitação, leitura e contatos com a EAESP-FGV, e aos meus pais pela lição de vida e apoio burocrático.

Ao Sinoel Batista, meu companheiro de todas as horas, pela idéia da dissertação, pelos conselhos, discussões, paciência e carinho.

A todas as demais pessoas que me ajudaram, sem as quais este trabalho não poderia ser realizado.

Auxiliar de Cirurgião Dentista Ações Integradas de Saúde

Autorização de Internação Hospitalar Associação dos Municipios do Médio Tietê

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CAR - Coordenadoria de Ação Regional

CEPAM - Centro de Estudo e Pesquisa de Administração Municipal

Comissão Interinstitucional e Municipal de Saúde

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Penápolis

ClT - Centro de Iniciação ao Trabalho

CONASP - Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária

Careados, Perdidos, Obturados; a unidade de medida é o dente

COSAS - Coordenadoria de Saúde e Assistência Social Municipal

DS - Distrito Sanitário

EMURPE - Empresa Municipal de Urbanização de penápolis ERSA - Escritório Regional de Saúde

FADS - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS - Fundo de Apoio Social

FINSOCIAL - Fundo de Investimento Social FPM -Fundo de Participação dos Municipos

FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo FUNEPE - Fundação Educacional de Penápolis

GAP - Guia de Autorização do Pagamento IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IMC - Instituto de Moléstias Cardiovasculares

INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

Instituto Nacional de Previdência Social Lei Orgânica da Saúde

Movimento Democrático Brasileiro

Ministério da previdência e Assistência Social

NEPP - Núcleo de Estudos de Politicas Públicas NESCO Núcleo de Saúde Coletiva

NOB - Norma Operacional Básica OMS - Organização Mundial de Saúde ONU - Organização das Nações Unidas

OPS - Organização pan-americana de Saúde PAS - Posto de Atendimento Sanitário

PASS - Posto de Atendimento Sanitário e Segurança PDS - Partido Democrático Social

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro PREV-SAÚDE - Programa Nacional de Serviços Básicos de

Saúde

Partido dos Trabalhadores ACD AIS AIH AMTE -BNDES CIMS CISA CPOD ICMS INPS -LOS _. MDB MPAS PT -LISTA DE SIGLAS

SEADE SILOS SUDS SUS THD UCA -UNICAMP

Sistema Estadual de Análise de Dados Sistema Local da Saúde

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde Sistema único de Saúde

Técnico de Higiene Dentária

Unidade de Cobertura Ambulatorial - Universidade Estadual de Campinas

LISTA DE TABELAS

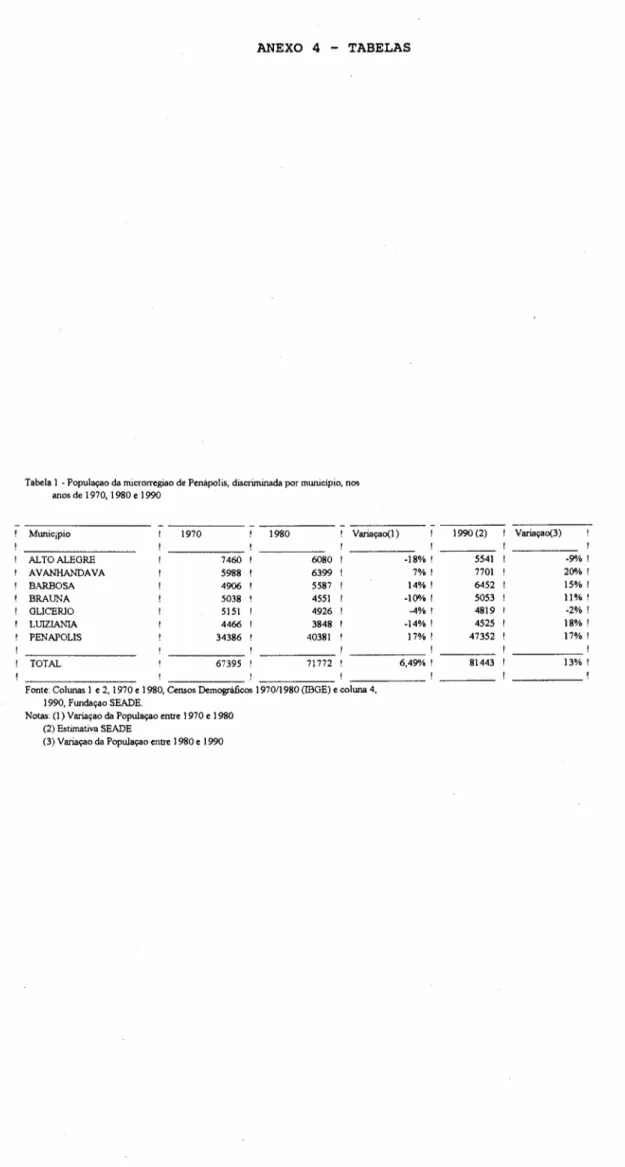

Tabela 1 - População da microrreg1ao de Penápolis, discriminada por municipio, nos anos de

1970, 1980 e 1990 103

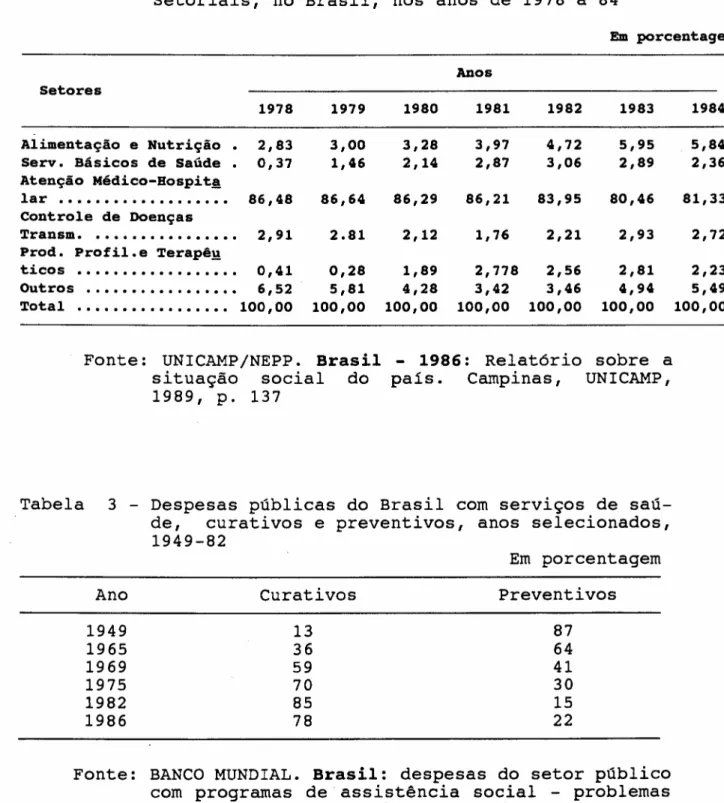

Tabela 2 - Evolução das despesas em saúde, por programas setoriais, do Brasil, nos

anos de 1978 a 84 104

Tabela 3 - Despesas públicas do Brasil com serviços de saúde, curativos e preventivos, anos

selecionados, 1949-82 104

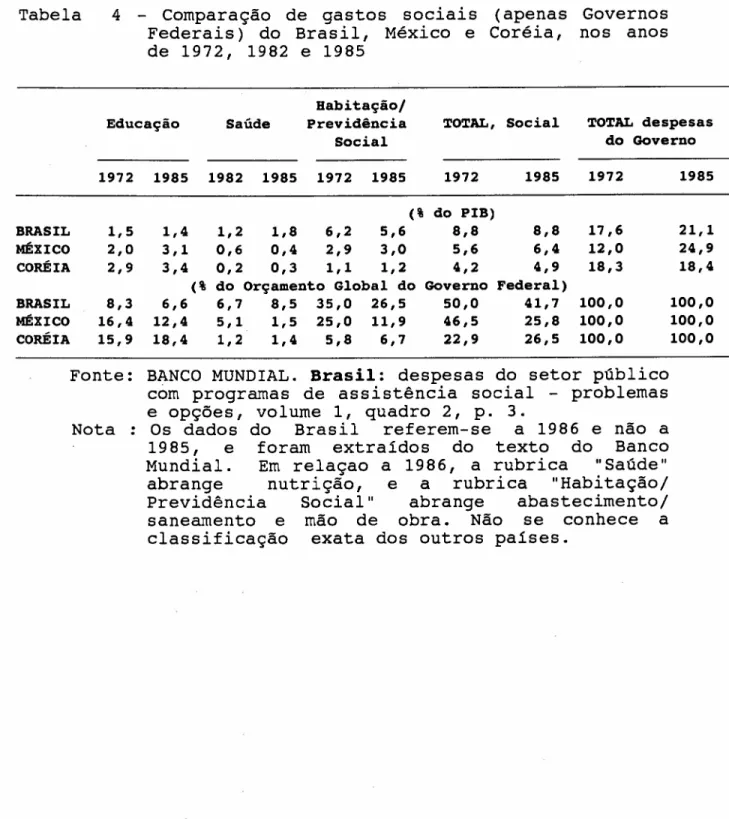

Tabela 4 - Comparação de gastos sociais (apenas Governos Federais) do Brasil, México e

Coréia, nos anos de 1972, 1982 e 1985 105 Tabela 5 - Indicadores sociais do Brasil, Chile,

México, Colômbia e Coréia, nos anos de 1965

e 1985 106

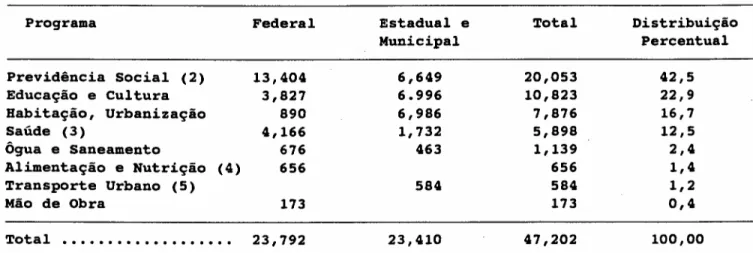

Tabela 6 - Despesas SOC1a1S federais, estaduais e municipais, por programa, em 1986 - (US$

milhões) 107

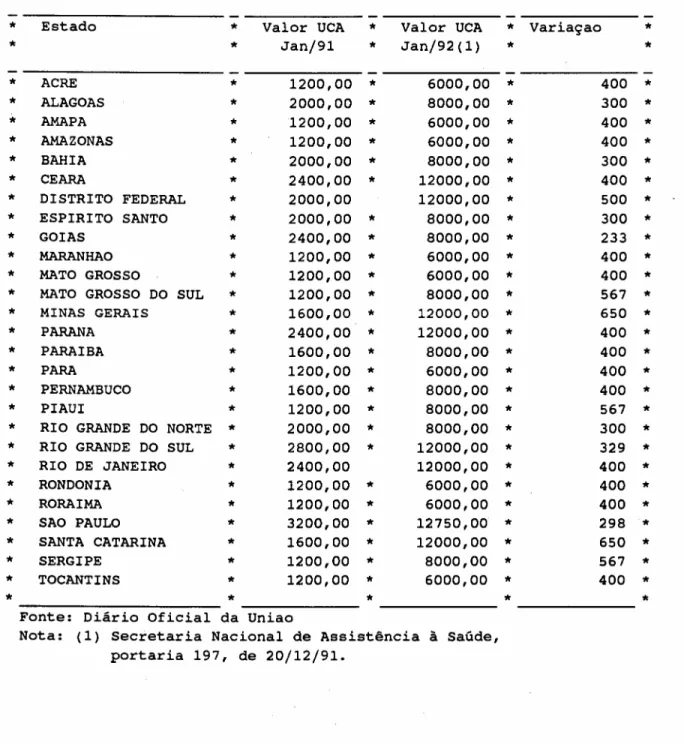

Tabela 7 - Variação da Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA) de janeiroj91 a

janeiroj92 ,... 108

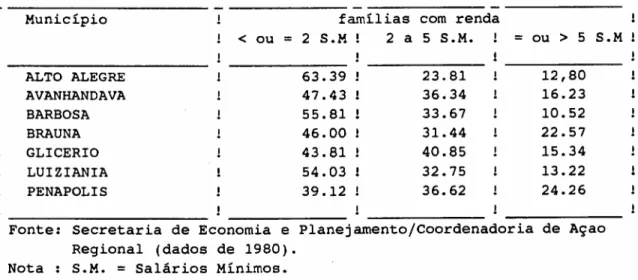

Tabela 8 - Renda familiar da microrregião de Penápolis, discriminada por

municipio, no ano de 1980 109

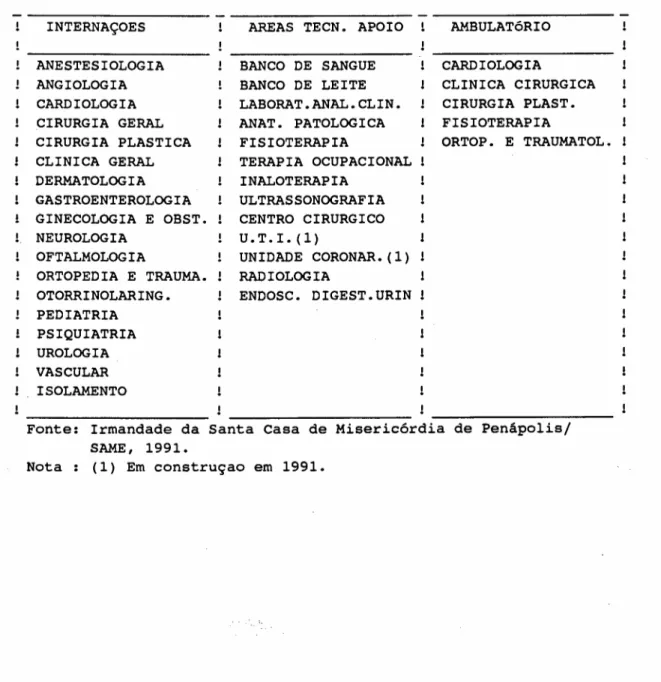

Tabela 9 - Serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, no ano

de 1991 '... 110

Tabela 10 - Gasto federal "per capita" em Saúde,

nos anos de 1980 a 86 111

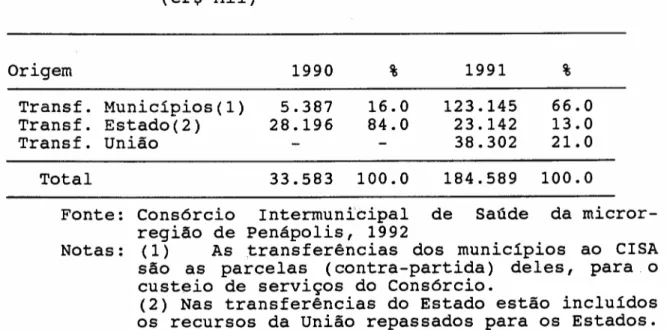

Tabela 11 - Total das despesas do CISA, discriminado por origem da transferência, nos anos de

1990 e 1991 - (Cr$ mil) 111

Tabela 12 - Recursos do BNDES (1~ fase), discriminados por municipios, em dezembro de 1988

-- (Cr$ mil) 112

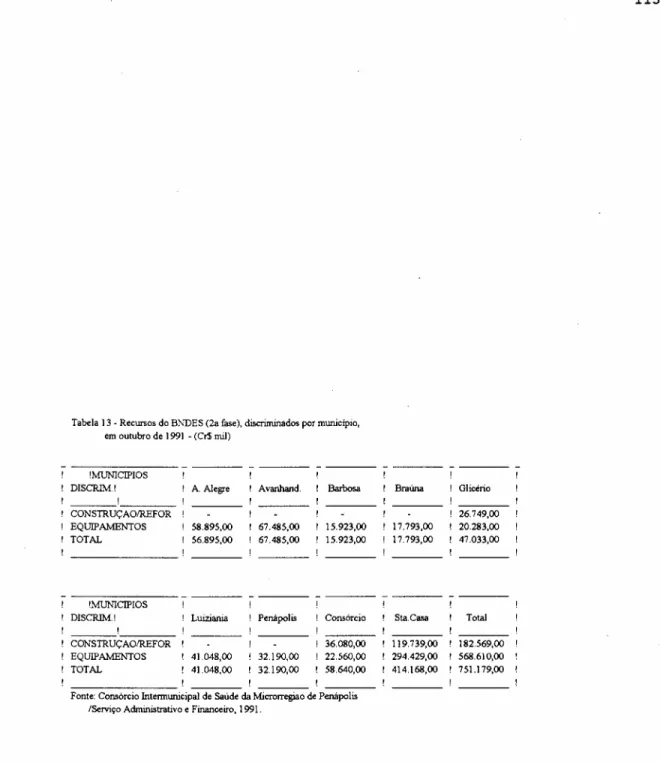

Tabela 13 - Recursos do BNDES (2ª fase), discriminados por municipios, em outubro de 1991

-- (Cr$ mil) 113

Tabela 14 - Comparativo entre as receitas e despesas reais, de outubro a dezembro de 1991

Tabela 15 - Evolução da produção de atendimento ao público nas unidades de saúde do municipio de Penápolis, nos anos

de 1989 a 91 115

Tabela 16 - Cobertura vacinal no municipio de Penápolis para menores de 1 ano, nos anos de 1987,

1990 e 1991 115

Tabela 17 - visitas domiciliares realizadas pelo Serviço de Vigilância Sanitária e

Epidemiológica de Penápolis, nos anos de

1989 a 91 115

Tabela 18 - Coeficientes de mortalidade infantil e geral dos municipios da microrregião de Penápolis e Brasil, nos anos de 1980,

1990 e 1991 116

Tabela 19 - Evolução da produção do laboratório

de análises clinicas "Adolfo Lutz" (CISA)

nos anos de 1989 a 91 116

Tabela 20 - Evolução da produção de atendimento ao público nas unidades de Saúde Mental

(CISA), nos anos de 1990 e 1991 .... ~ .... 116 Tabela 21 - Número de Internações na Santa Casa de

Misericórdia de Penápolis, discriminado

por clinica, nos anos de 1989 a 91 117 Tabela 22 - Idade e indice de operações cesarianas

no Brasil, São Paulo, Nordeste

I. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é analisar o Consórcio --..( Intermunicipal de Saúde como um instrumento de

articulação entre os municipios, desenvolvido na década de oitenta, no contexto de redemocratizaçâo da sociedade e do Estado. Os Consórcios Intermunicipais no Brasil foram baseados na experiência italiana e "a idéia de

consorciamento estava presente já na primeira

Constituição paulista de 1891".1

Há informações de alguns consórcios existentes anteriormente no Estado de São Paulo; "o mais antigo foi

criado em 1960, na região de Bauru, na área de promoção social".2

Será estudada aqui esta associação entre municipios, desenvolvida a partir de 1983 no governo do senador André Franco Montoro, apoiada no Estado de São Paulo pela Fundação Prefeito Faria Lima Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (CEPAM). Falar-se-á de Consórcio Intermunicipal e explicar-se-á a forma de viabilização deste como uma estrutura "alternativa" para atender à demanda de saúde da população de uma região. Para orientar essa discussão será analisado o caso do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Penápolis.

Esta análise é de fundamental importância diante do novo contexto do papel do municipio resgatado a partir dessa última década e da nova Constituição federal, caracterizando-se pelo movimento de descentralização, municipalização e desconcentração do poder em nivel federal e estadual, na direção dos municipios. O desafio reside exatamente no fato de que o municipio recupera a sua capacidade de atuar frente aos problemas locais, mas não recupera a mesma. capacidade no aspecto financeiro.

Depois de 1982, com a redemocratização do pais, houve um processo de descentralização administrativa em direção ao municipio. Atualmente o papel do poder local não se restringe apenas à limpeza pública, conservaçâo de ruas, construção de praças, entre outras atividades urbanas. O municipio também deve responder às áreas sociais: saúde, educação, habitação etc. Com a concentração urbana a.s pressões sociais aumentaram e os municipios passaram a incorporar as dimensões sociais do espaço urbano. Hoje, o grande desafio da municipalidade é atender a demanda por serviços sociais apresentada pela população, que, muitas vezes, é maior do que a capacidade de solução em nivel local. E, diante das crescentes formas de organização e mobilização que a sociedade vem desenvolvendo, as autoridades locais dificilmente têm como ficar alheias a esse apelo popular.

1 JUNQUEIRA, Ana T. M. Consórcio Intermunicipal: um instumento de

ação. Revista CEPAM, São PaulO, v. 1, n. 2, p. 30, abr/jun.

1990.

2 JUNQUEIRA, Ana T. M. Consórcio Intermunicipal: um instrumento de

ação. Revista CEPAM, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 30, abr/jun.

Esse processo está obrigatido as autoridades locais a analisarem os problemas municipais com uma lógica mais comprometida com população, a buscarem formas mais criativas e/ou alternativas de solucioná-los.

Nesse contexto verifica-se uma nova V1sao no tratamento dos problemas de uma região. Cabe lembrar que

i realidades diferentes muitas vezes apresentam problemas

< semelhantes, e as soluções podem servir a mais de um

Imunicipio. O Consórcio Intermunicipal é um instrumento

,que pode organizar a solução de problemas comuns a estes 'municipioSi é uma inovação no âmbito das politicas sociais. Esta instituição permite a somatória de recursos financeiros, materiais e humanos, de conhecimentos, de idéias e de sugestões e, acima de tudo, organiza a força politica para atuar na busca de alternativas aos problemas; e, o que é mais importante, possibilita ao gestor uma visão regional fundamental para administrar nos dias de hoje. Logo o Consórcio aparece como uma nova I1formade articulação entre os municipios. Ele possibilita uma coordenação horizontal das ações em que, além do municipio, do Estado e da União, passa a existir também uma instância regional de ação. Outro aspecto importante: por ser uma instituição de direito privado (sociedade civil sem fins lucrativos), onde os "sócios" são as Prefeituras (pessoas juridicas de direito público), também é uma inovação no nivel de articulação entre o público e o privado. Para o CEPAM esta "alternativa é

considerada a mais adequada, simples e desburocratizada

forma de associação intermunicipal.3

A partir desses principios descritos acima, o "Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião de Penápolis" (CISA) foi criado em 1987. Esta região está localizada a noroeste do Estado de São Paulo (vide mapas anexos l-A e 1-B) e abrange sete municipios (Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério, Luiziânia e Penápolis). A população estimada dessa área é de 81.443 habitantes (estimativa do IBGE/SEADE para 1990) conforme é apresentado na tabela 1.

Após esta introdução será apresentada a metodolbgia de trabalho utilizada nesta dissertação. Para que se possa analisar o Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião de Penápolis foram conceituados alguns temas de saúde, analisada a evolução histórica da saúde no pais e na microrregião e apresentada a organização atual dos serviços de saúde. Um instrumento utilizado na metodologia foi a elaboração de um questionário aplicado aos prefeitos e responsáveis pelos serviços de saúde da' microrregião em 1990 e 1991 a fim de se compararem suas

opiniões nos dois periodos . Também foram utilizados os dados de uma pesquisa nos domicilios para analisar como a população de Penápolis via os serviços de saúde. A análise dos dados epidemiológicos e de produção também faz parte da metodologia utilizada na análise do Consórcio. É importante observar que estes dados ficarão 3 JUNQUEIRA, Ana T. M. Consórcio Intermunicipal: um instrumento de

ação. Revista CEPAM, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 31, abrjjun. 1990.

restritos à Penápolis e ao Consórcio, em função da falta de dados organizados nos demais municípios da microrregião. A análise do estatuto e do regimento interno do Consórcio também é fundamental para um melhor conhecimento desta instituição.

O terceiro capítulo da dissertação apresentará alguns conceitos existentes quanto a Distrito Sanitário e Sistema Local de Saúde. Serão utilizados os conceitos do Ministério da Saúde, da Organização pan-americana de

Saúde (OPS) e de alguns teóricos da área.

O histórico da saúde no Brasil, de 1980 a 1991, será feito no capítulo seguinte, de forma a clarear o contexto em que se implantou o Sistema único de Saúde no Brasil.

No quinto capítulo ("Caracterização da microrregião") serão apresentados o histórico e alguns indicadores sócio-econômico-demográficos (localização, população, renda etc.), de forma a melhor caracterizar o espaço estudado.

No item seguinte será realizado um breve histórico da saúde na microrregião de Penápolis de 1982 a 1991.

No sétimo capítulo pretende-se examinar a organização físico-administrativa dos serviços de saúde existentes nos municípios estudados, bem corno os gastos com a saúde. Foram interpretações os prefeitos, usuários, que trabalho.

Em seguida, apresentar-se-ão alguns dados de produção, do perfil epidemiológico e de gastos com a saúde no período analisado.

No décimo capítulo da dissertação serão apresentadas algumas conclusões de forma a analisar principalmente se:

a) A microrregião de Penápolis constitui um Sistema Local de Saúde (SILOS);

b) O Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião de Penápolis (CISA) possibilitou implantação de um SILOS;

c) O CISA possibilitou a redução de ociosidade no uso de equipamentos municipais e/ou regionais;

d) O CISA propiciou a agregação de forças políticas diante de urna proposta regional de saúde pública; e

e) O CISA foi um instrumento para viabilização de investimentos.

O último capítulo do trabalho apresentará a bibliografia utilizada nesta dissertação.

feitas tabulações, consolidações e dos dados das entrevistas realizadas com responsáveis pelos serviços de saúde e estão expostas no oitavo capítulo do

11. METODOLOGIA

Após serem feitos a conceituação de alguns temas da área da saúde, o histórico da saúde no pais, a caracterização da região estudada e o histórico da saúde nos municipios da comarca de Penápolis, será analisada a "opinião" dos diversos agentes que atuam nos serviços de saúde. Para atingir esse objetivo foram realizadas entrevistas com os prefeitos, responsáveis pelos serviços de saúde e usuários; também utilizou-se a observação direta da mestranda, que passou a partir de 1991 a trabalhar na área da saúde.

Para - a realização das entrevistas foi estabelecido um roteiro único para os prefeitos e para os responsáveis pelos serviços de saúde. Tais entrevistas foram feitas em dois momentos históricos para que se pudesse avaliar as mudanças ocorridas, bem corno suas causas. As primeiras foram feitas no 1Q semestre de 1990 e as segundas no 2º semestre de 1991. Portanto, há entre elas um período de aproximadamente um ano e meio que permitirá analisar as alterações nas respostas fornecidas pelOs entrevistados (vide Capítulo VIII).

Deve ser observado que o mesmo roteiro foi utilizado nos dois anos pesquisados (1990 e 1991). Apenas foram acrescentadas quatro questões em 1991 para analisar a relação do Escritório Regional de Saúde de Penápolis (ERSA-65), órgão do Estado, com o Consórcio e com os municípios, visto que o ERSA foi criado em novembro de

1990.

É importante destacar ainda que foram mudados alguns dos responsáveis pela saúde neste periodo; mas tais variações não foram· levadas em consideração, pois o importante era saber a opinião do responsável de saúde de determinado município e não a opinião pessoal de determinado individuo.

Deve ser salientado ainda que as primeiras entrevistas foram feitas pela administradora pública Rosangela Vecchia e pela mestranda. As duas são técnicas da Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM e, na época, estavam comissionadas na Assessoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Penápolis. As entrevistas realizadas em 1991 foram feitas pela psicóloga Maria Cristina M. T. Cruz, visto que a mestranda estava trabalhando na Gerência dos Serviços de Saúde.

O roteiro para as entrevistas foi composto de 26 perguntas. Muitas das questões poderão parecer repetitivas, mas sua colocação foi proposital com o intuito de conseguir um· maior número de respostas do entrevistado. A entrevista foi preparada, na maior parte, com perguntas qualitativas.

As questões foram subdivididas em cinco grandes blocos. São eles:

a. Funções desenvolvidas pelo CISA;

b. Relacionamento da unidade com as demais unidades do sistema;

c. Processo decisório;

-5

d. Sistema de Informações; e e. Soluções desejadas.

Todas as questões estão no Anexo 2 trabalho.

As entrevistas possibilitaram obter uma "idéia" do que os agentes envolvidos no processo pensavam sobre o Consórcio. As perguntas eram, em sua maioria, abertas, o que dificultou a sua tabulação mas possibilitou uma visão mais ampla da compreensão que os agentes tinham do objeto de estudo: o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Penápolis.

Para analisar a opinlao dos usuários foram utilizados os dados referentes à saúde de uma pesquisa realizada por uma empresa de São Paulo (Luis Camargo Barros ME), contratada pela prefeitura de Penápolis para avaliar a intensidade dos problemas do municlpio de Penápolis .As questões das entrevistas com os usuários, referentes a saúde, estão no Anexo 3.

O universo da pesquisa foi considerado o conjunto dos adultos (maiores de dezoito anos , eleitores) residentes no municlpio. Os trabalhos foram realizados através da técnica de entrevistar pessoas com uma amostra representativa do universo considerado. A amostra foi de trezentas entrevistas. Os trabalhos de campo foram realizados em agosto de 1991.

111. CONCEITUAÇÃO DE ALGUNS TEMAS DE SAÚDE

Para que se possa analisar o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Penápolis como um instrumento de viabilização de um Sistema Local de Saúde (SILOS) é importante conceituar Sistema Local de Saúde e os princípios que nortearam a Reforma Sanitária.

Muitos autores têm trabalhado na conceituação de Distrito Sanitário e Sistema Local de Saúde (SILOS). Não foi encontrada em nenhum texto a diferenciação de forma clara entre SILOS e Distrito Sanitário. Observa-se que a denominação SILOS é mais utilizada pela Organização Pan-americana de Saúde (OPS), e a de Distrito Sanitário (DS) pelo Ministério da Saúde . Muitos teóricos preferem não utilizar o termo Distrito Sanitário para não confundir com a terminologia dos DS da década de 70, que tinham uma vinculação direta com a União e não levavam em consideração a autonomia local. Há dificuldade na diferenciação entre estes dois conceitos; o próprio coordenador da área de infra-estrutura de Sistemas de Saúde da OPS, Dr. Eugênio vi laça Mendes, no documento "SILOS", do Instituto de Saúde, entende que as duas definições são semelhantes.

Alguns técnicos utilizam-se da denominação "Distrito Sanitário" e outros de "Sistema Local". Aqui serão apresentados alguns conceitos de forma que se possa analisar as semelhanças entre os autores sobre este tema.

Para Eugênio vi laça Mendes, da Organização Pan-americana de Saúde, os Sistemas Locais de Saúde, também chamados de Distritos Sanitários, devem ser "entendidos como um conjunto de recursos de saúde inter-relacionados,

responsáveis por uma população de uma determinada área

geográfica e com uma direção encarregada da administração

de todos os equipamentos sanitários ali existentes, com a

finalidade de solucionar, ao nível de sua complexidade

tecnológica, os problemas de saúde daquela população,

estabelecidos por critérios epidemiológico-sociais".4

O mesmo autor considera ainda que os "Distritos

Sanitários são o espaço político social crítico de

construção do projeto democrático da Reforma Sanitária.

Mais que um ente físico, os distritos sanitários devem ser entendidos como um elemento tático fundamental na

estratégia

qe

implantação da Reforma".sA Organização pan-americana de Saúde vê o SILOS

como "un espacio poblacional determinado, teniendo en

cuenta todos los recursos para la salud y el desarrollo social existente en el mismo, respondiendo a los procesos

de descentralización del Estado y del sector salud, a las

necesidades de la población y a la estrutura de la red de

4 MENDES, Eugênio V. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde. Instituto de Saúde. SILOS - Sistemas Locais de Saúde. São Paulo, 1988. p. 12.

S MENDES, Eugênio V. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde. Instituto de Saúde. SILOS - Sistemas Locais de Saúde.

servicios, y organizándo-se para facilitar la conducción integral de las acciones".6

A Resolução XV do Conselho Diretor da OPS entende que para a reorganização e reorientação do setor saúde deve-se ter corno "base el desarrollo de los

Sistemas Locales de Salud (SILOS), como una táctica

operativa para acelerar la aplicación de la estrate1ia de atención primaria y de sus componentes esenciales".

No documento "Los Sistemas Locales de Salud" da OPS verifica-se que há vários pontos de análise do SILOS

"Desde un punto de vista de desarrollo del Estado, el

SILOS responde a los requerimientos de la

descentralización y desconcentración del aparato estatal

en busca de una mayor democratización y eficiencia del

mismo. Por lo tanto, debeser visto como una respuesta al

procesode desarrollo democrático en que están orientados

la mayoria de los paises de la Región. De alli que los sistemas locales de salud se pueden definir a partir de

las divisiones politico-administrativas del Estado,

llámense municipios, cantones, etc.

Desde el punto de vista de desarrollo social

comunitário, un sistema local de salud presupone la

existencia de un conjunto poblacional identificado, con

capacidad presente o potencial de actuar de forma

conjunta en beneficio de su salud coletiva. De esta

manera, un sistema local de salud debe contemplar

recursos del sector salud y de otros setores componentes

del desarrollo a nivel 10cal".8

O SILOS deve acompanhar, organizar e participar do desenvolvimento local, baseando-se sempre na realidade local. O documento acrescenta ainda que "la definición de

sistemas locales de salud, desde el punto de vista del

sector salud, tiene por objeto lograr una mayor

adaptacióny capacidad de respuesta a los requerimientos

cambiantes y especificos de grupos de población afectados

por problemas socioeconómicos, ambientales y

epidemiológicos comunes".9

A OPS define ainda o SILOS corno "una parte

integrante del sector salud, con las caracteristicas de

descentralización y desconcentración definidas por el

6 MENDES, Eugênio V. In: PAGANINI, José M., MIR, Roberto c. Los Sistemas Locales de Salud: conceptos, métodos, experiencias. washington : Organizaci6n panamericana de la saludjOrganizaci6n Mundial de la Salud, 1990. Capo 1, p. 21-22.

7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUDjOrganizaci6n Panamericana de la SaludjPrograma de Desarrollo de Servicios de Salud (HSD)

-Des.arrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud -el processo de autoevaluaci6n de un Sistema Local. SL. :

Organizaci6n Mundial de la SaludjOrganizaci6n panamericana de la SaludjPrograma de Desarrollo de Servicios de Salud, mar.j1990. p. 6.

8 PAGANINI, José M., MIR, Roberto C. Los Sistemas Locales de Salud: Conceptos, métodos, experiencias. Washington :

Organizaci6n panamericana de la SaludjOrganizaci6n Mundial de la Salud, 1990. p. 11-12.

9 PAGANINI, José M., MIR, Roberto C. Los Sistemas Locales de Salud: Conceptos, métodos, experiencias. p. 12.

Estado, con capacidad de coordinación de la totalidad de los recursos para la salud existentes integrando una red

de servicios dentro de un espacio poblacional

determinado, ya sea urbano o rural" 10

De acordo com o documento CD33/14 da OPS, os SILOS devem ser vistos como "unidades bjsicas organizativas de una entidad global plenamente articulada

que es el sistema nacional de salud. Es decir los

sistemas locales de sa1ud constituyen e1 punto focal de p1anificación y gestión periféricas de los servicios de

salud, bajo la influencia integradora y normativa de la

coordinación nacional del sistema de salud, nive1 en el

que se formulan políticas globa1es y se definen los

sistemas de apoyo logístico, técnico y administrativo que

requiere la ejecución de programas y la prestación de servicios en e1 nive1 10cal".11

Para Roberto Capote Mir, citado em um texto do SUDS do Estado da Bahia, o Distrito Sanitário é "o módulo

bjsico do Sistema Local de Saúde, definido espacialmente (geograficamente), que integra as ações bjsicas de todos

os programas de atenção, com capacidade de promover saúde, proteger de riscos, diagnosticar e tratar danos, reabilitar os indivíduos para a comunidade, atuando sobre

as pessoas e o meio ambiente, com atitude preventiva e a

maior capacidade resolutiva, com um plano único de

atividades e com um mando único" .12

É importante observar que embora Capote Mir utilize o termo Distrito Sanitário no texto do SUDS do Estado da Bahia (vide bibliografia), no livro da Organização pan-americana de Saúde o termo utilizado pelo mesmo autor é Sistema Local.

Para Tabares Gonzalez et alii, o Distrito Sanitário é "a organização complexa de um sem número de

ações, agrupadas programaticamente para atender a saúde

de pessoas em geral e por grupos de riscos e o ambiente,

baseados em métodos cientificamente fundados e

socialmente eceit.êv eis, formando parte do sistema local

de saúde com cargos e outros níveis que se relacionam

através do Sistema de Referência e Contra-Referência de

usuaz zcs, de informação, de pessoal e outros recursos

necessjrios para o alcance dos objetivos do sistema".13

Já a Comissão Nacional da Reforma Sanitária o define como a "unidade operacional bjsica do Sistema

10 PAGANINI, José M., MIR, Roberto C. Los Sistemas Locales de Salud: Conceptos, métodos, experiencias. p. 12.

11 PAGANINI, José M. Sistemas Locales de Salud: un nuevo modelo de atención. In: PAGANINI, José M., MIR, Roberto C. Los Sistemas Locales de Salud: conceptos, métodos, experiencias. p. 50. 12 BAHIA. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. sues do Estado da

Bahia. Grupo de trabalho para a implantação dos Distritos Sanitários. Elementos para o desenho da estratégia de

implantação dos Distritos Sanitários. Salvador, jul. 1988. p. 16.

13 BAHIA. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. SUDS do Estado da Bahia. Grupo de trabalho para a implantação dos Distritos

Sanitários. Elementos para .0 desenho da estratégia de

Nacional de Saúde. Nesse nivel coincidirão as ações básicas de cuidado às pessoas, como aquelas dirigidas ao meio, como Vigilância Sanitária, controle das condições

de trabalho, Vigilância Epidemiológica entre outras (...)

um critério importante em sua conformação é a

resolutividade.

Por outro lado também acrescenta que é a unidade administrativa funcional básica da rede, a que cobrirá a

totalidade dos habitantes de uma determinada área

territorial; o tamanho do Distrito Sanitário (DS)

dependerá da concentração populacional, da distribuição

dos serviços e da realidade politico-administrativa local

(1 DS igual a um municipio; 1 DS igual a mais de um

municipio; vários DS igual a um municipio), devendo

sempre que seja possivel variar entre 50 e 150.000

habitantes a cobertura de cada Distrito Sanitário".14

Para o ex-presidente do INAMPS, Hézio Cordeiro, o Distrito Sanitário é a "unidade operacional básica do

Sistema Nacional de Saúde".15

No Documento "Contribuição para um Novo Tipo de Atendimento do Serviço de Saüde Distrito Sanitário" para o Ministério da previdência e Assistência Social (MPAS) e ao INAMPS o Distrito Sanitário deve estar vinculado a uma "bese territorial definida geográfica e

demograficamente dispondo de rede de serviços de saúde

com perfil tecnológico adequado às caracteristicas

epidemiológicas daquela população".16 Essa rede "deve ser

única, uriiversalizada, inffuindo serviços públicos e

privados, e hierarquizada".

Para Francisco Eduardo de Campos o Distrito Sanitário é uma forma de organização que efetiva os princípios que orientaram a Reforma Sanitária no pais:

"1. assegurar o atendimento universal ao

conjunto dos cidadãos como responsabilidade

estatal;

2. assegurar a equanimidade à população alvo;

3. assegurar a integralidade das ações de saúde. Para atingir tais objetivos deverão se organizar

os distritos sanitários tendo como principais critérios de definição os geográficos, os demográficos e os de

nivel de resolutividade para esta unidade celular do

14 BAHIA. Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. SUDS do Estado da Bahia. Grupo de trabalho para a implantação dos Distritos

Sanitários. Elementos para o desenho da estratégia de

implantação dos Distritos Sanitários. p. 17.

15 Ministério da previdência e Assistência Social. Instituto

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

Contribuição para um novo tipo de atendimento dos serviços de

saúde - Distritos Sanitários. Brasília, S.D. p. 3.

16 Ministério da previdência e Assistência Social. Instituto

Nacional de Assistência Médica da previdência Social (INAMPS).

Contribuição para um novo tipo de atendimento dos serviços de

saúde - Distritos Sanitários. p. 11.

17 Ministério da previdência e Assistência Social. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

Contribuição para um novo tipo de atendimento dos serviços de

sistema de saúde, hierarquizando em suas bases

geográficas os serviços públicos e aqueles outros

subordinados à sua lógica, como os hospitais

filantrópicos e hospitais privados contratados sob a

norma do direito pÚblico".18

A partir dos diversos conceitos apresentados, pode-se apontar as semelhanças encontradas entre os diversos teóricos e/ou instituições. Os pontos em comum são:

1. Na maioria das definições é fixado um limite geográfico e populacional, sempre levando em conta a realidade daquela população.

2. O Distrito/SILOS é visto corno um espaço que deve ser o mais resolutivo possivel; deve solucionar o maior número de problemas de urnadeterminada população.

3. O Distrito/SILOS segue os principios norteadores da Reforma Sanitária, que serão descritos a seguir, e é urna estratégia de alteração do Sistema Nacional de Saúde.

4. A gerência única aparece nas definições com um grau de poder que possibilita urna melhor prestação dos serviços de saúde.

5. O Distrito Sanitário/SILOS deve ser um espaço onde se viabilize a participação da sociedade, entendida aqui cornoco-responsável do processo.

6. A saúde é vista de forma integral.

7. O Distrito Sanitário/SILOS é o nivel mais pr'oxamo da população no Sistema Nacional de Saúde, e sempre articular-se-á com outros Distritos/SILOS com urna maior complexidade.

Nesta dissertação optou-se por utilizar a denominação Sistema Local de Saúde, que é adotada oficialmente pela OPS.

Essas semelhanças encontradas nas conceituações serão analisadas no estudo de caso da microrregião de Penápolis que será chamado, a partir daqui, de SILOS de Penápolis.

De forma resumida, os principios do SILOS que nortearam a Reforma Sanitária e a VIII Conferência Nacional de Saúde são:

. universalização: é garantida a todos cidadãos a mesma assistência de saúde. Não existe mais a distinção

entre "previdenciários" e "não previdenciários~.

. hierarquização: pressupõe que as "necessidades de saúde de menor complexida1~ têm maior freqüência relativa que as mais complexas" e que para atender os diversos problemas de saúde é mais adequada

o

urna"organização funilar e de conotação seletiva".2 Os recursos disponiveis hoje para a assistência à saúde não fazem frente às necessidades. Portanto, é preciso 18 CAMPOS, Francisco E. de A questão dos Recursos Humanos no

Distrito Sanitário. S.L.: Organização Mundial de

Saúde/Organização pan-americana de Saúde/Oficina Regional de Brasilia, 1988. p. 6.

19 MENDES, Eugênio V. Sistemas Locais. de Saúde. Brasilia: s.n.t. p. 38.

assegurar a racionalização na forma de aplicá-los. A hierarquização, através dos níveis primário, secundário e terciário. garante esse objetivo;

. integralidade: é a integração entre a "atenção médica" (demanda espontânea) e a atenção continuada de

"saúde pública" (ação programática);

participação social: "é o processo de intervenção da população organizada nas deliberações sobre a atenção à saúde, na tornada de decisões que tem que ver com a satisfação de necessidades, e no controle dos processos, assim corno na assunção de responsabilidades e observação de obri~\ções derivadas do desempenho de sua faculdade decisória".

descentralização: é a "transferência de poder de pontos centrais a pontos periféricos de qualquer sistema, sem ruptura nas comunicações entre eles e sem significar o afastamento absoluto do centro".22 É o princípio básico para viabilizar o SILOS visto que possibilita a reativação do poder local. O cidadão deve receber a assistência o mais próximo possível de sua residência. Este princípio associa-se à regionalização das ações de saúde que completa o conjunto de objetivos que norteiam o Sistema Local de Saúde de Penápolis.

Um SILOS deve ainda ter a preocupação com o impacto dos serviços bem corno ver que a solução de problemas na área da saúde depende de um esforço intersetorial.

É importante destacar que entende-se por impacto "as mudanças no estado atual e futuro da saúde da população de um determinado espaço-população".23 Para tal devem ser avaliados os indicadores de saúde (mortalidade, morbidade etc.). Este princípio é o que mede a eficácia social de um SILOS. Para que ocorram mudanças na área de saúde é necessária ainda urna ação conjunta com outros setores sociais; reduzir a mortalidade infantil, por exemplo, está relacionado com alterações no saneamento básico, no nível de emprego, nas condições da habitação entre outros fatores.

Um SILOS compreende ainda urna nova visão de planejamento. Para qualquer programação as necessidades locais devem ser a base da ação, tentando assim restabelecer o processo democrático do poder local. Qualquer planejamento deve ser ascendente partindo da realidade local, com a participação dos agentes envolvidos e conforme a sua realidade.

21 ROUX, G. de et alii. In MENDES, Eugênio V. Sistemas Locais de

Saúde. p. 35-36.

22 VIEIRA, Paulo R. Descentralização e Cobertura de Saúde. Revista

de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 13,n. 4, p. 63-70,

out./dez. 1979.

IV. HISTÓRICO DA SAÚDE NO PAís (1980-1991)

A situação da saúde na década de 70 é reflexo da situação histórica do Brasil pós-64.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1967 e da Emenda Constitucional de 1969 ocorreu um movimento de centralização de poder, comprometendo a proposta de federalismo. Os Atos Institucionais nesse periodo dificultaram qualquer possibilidade de exercitar a democracia no pais.

Ao final da década de 70 o modelo adotado no regime militar mostrava sinais de fadiga. Findo o milagre econômico o Brasil se redescobre num mar de dificuldades; o modelo econom~co implantado à força gerou uma alta concentração de renda, houve um deslocamento da mão-de-obra rural para as cidades e o setor secundário, em um primeiro momento, começou a crescer. Neste movimento concentrou-se a população urbana na periferia das grandes cidades, que passou a residir em condições sub-humanas. Estas mudanças, com o uso da força e da violência, impediram as pessoas de se organizarem e também provocaram o esvaziamento do poder local.

Enfim, a combinação de violência, arbitrio, centralização de poder, entre outros fatores, foi o que sustentou um regime militar que teve tempo, neste periodo, para consolidar uma estrutura de Estado que se mostrou "generosa" apenas para com uma pequena parcela da população, e extremamente dura para com o restante da sociedade.

Um outro instrumento que foi utilizado com muita eficiência neste periodo foi a propaganda ideológica que, dada a sua intensidade, ofuscava as vozes de oposição ao regime ...A população ficava embevecida com os grandes feitos e obras que escondiam a catástrofe social. Em nenhum momento era apresentado o grande contingente de analfabetos, dos sem-terra, dos subnutridos e tantas outras situações calamitosas do "Brasil Potência".

Num periodo de tantas turbulências, que alterou profundamente a estrutura social ~rasileira, o que menos se fez foi estabelecer uma politica social que pudesse dar respostas às demandas sociais.

Na área de saúde adotou-se um sistema "plural e

desintegrado, com hegemonia do modelo médico assistencial

privativista" .24

A União, no periodo pós-64, privilegiou o setor privado, pois inúmeros investimentos foram realizados em instituições de saúde, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FADS) e custeio do Ministério da Previdência Social (MPAS), sem que houvesse o compromisso destas instituições em manter o atendimento público. Não havia a m1nima articulação entre os diversos niveis de governo. Os atendimentos eram diferenciados entre "previdenciários" e "não-previdenciários" e havia uma distância entre as ações de prevenção e de cura.

24 MENDES, Eugênio V. In SILOS. p. 7.

Em 1977 foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da previdência Social (INAMPS) para cuidar da assistência médica aos previdenciários através de serviços próprios, contratados e conveniados com a iniciativa privada. "A participação desse último segmento

caracterizou o tipo de assistência prestada pela

previdência desde a unificação dos institutos em 1966.

Assim, na década de 80, o INAMPS administrava cerca de 10

mil leitos de 41 hospitais públicos próprios e contratava

quase 200 mil leitos de 3.823 hospitais privados".25

Portanto, o INAMPS administrava apenas 1% dos hospitais com 5% dos leitos. Os 99% dos hospitais, com 95% dos leitos restantes, ficavam com a iniciativa privada. O INAMPS apenas pagava por este serviço aos hospitais contratados ou conveniados.

Os problemas deste modelo adotado começam a ser questionados no final da década de 70 e inicio de 80.

Em 1980, é formulado o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE) visando a reestruturação e ampliação do serv1ço de saúde, compreendendo também o saneamento e a habitação.

Na sua versão original o PREV-SAÚDE apresentava três objetivos explicitos:

"a) estender a cobertura por serviços básicos

de saúde a toda população;

b) reorganizar o setor público de saúde, pela

articulação das diversas instituições

existentes e pela reordenação da oferta de

serviços, implicando a redução dos custos

unitários e o aumento da produtividade dos

recursos disponíveis;

c) promover a melhoria das condições gerais do

ambiente com ênfase em sistemas

simplificados de abastecimento â' água e em

medidas sanitárias necessárias ao controle

da esquistossomose e da doença de Chagas".26 Mesmo não tendo sido implantado, por pressões da Federação Brasileira de Hospitais, da Associação Brasileira de Medicina de Grupos e da Associação Médica Brasileira, o programa refletiu o posicionamento dos diversos 'set.or'e s interessados na área da saúde, servindo cornopretexto para urna rica discussão ideológica através de um movimento da sociedade que surgia nos mais diferentes pontos do pais cornoestratégia de reconstrução da democracia. Na saúde, estas discussões propiciaram a articulação de vários movimentos que tiveram corno principal eixo a aglutinação de forças em torno do que se chamou "Movimento pela Reforma Sanitária", que, junto com outros movimentos, teve cornoobjetivo urnamaior autonomia 25 JUNQUEIRA, Luciano A.P. e INOJOSA, Rose M. Descentralização do

modelo de prestação dos serviços de saúde em São Paulo. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 8, ago./out. 1990.

26 Ministério da Saúde. Ministério da previdência e Assistência Social. Ministério do Interior. Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde - Prev-Saúde. Brasília, ago. 1980. 141 p.

do poder local através da descentralização. Os médicos sanitaristas tiveram um grande peso nas discussões em defesa da saúde e da democratização do pais.

No inicio da década de 80, os setores governamentais assumiam publicamente a crise financeira da Previdência. Uma das medidas adotadas para diminuir o impacto da crise foi a aprovação presidencial para a alocação de mais recursos ao setor e a criação do Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP).

Medidas que pudessem contrariar interesses de grupos organizados foram excluidas deste processo, já que havia interesses eleitorais no periodo.

O plano do CONASP, que tinha uma "preocupação com a racionalização do uso dos recursos da previdência

pela implementação de uma política de contenção de gastos

com assistência médica, já destacava a questão da

descentralização, propondo a regionalização progressiva

do sistema de saúde e incluindo as Secretarias de Estado

da Saúde entre os parceiros do planejamento e coordenação

do Sistema: o Ministério da previdência e Assistência

Social e o Ministério da Saúde".27

Estas preocupações acabaram se transformando no eixo das Ações Integradas de Saúde (AIS), que serão descritas mais à frente.

Os principios que nortearam o Plano CONASP foram:

"a. prioridade às ações primárias, ênfase

assistência ambulatorial;

b. integração das instituições

estadual e municipal) no

regionalizado e hierarquizado;

c. utilização plena da capacidade de produção;

d. estabelecimento de níveis e limites orçamentários;

e. administração descentralizada de recursos;

f. participação complementar da iniciativa

privada;

g. critérios mais racionais para prestação de

serviços (públicos e privados) para melhoria

das condições de atendimento;

h. simplificação do pagamento de serviços de

terceiros, com controle dos órgãos públicos;

i; racionalização na prestação de serviços de

custo elevado; e

j. implantação gradual

reajustes eventuais".28

Assim o Plano CONASP foi um primeiro passo para o processo de transformações que começaram a ocorrer na década de 80 na saúde. Vale a pena lembrar que o

na ( federal,

sistema

da reforma com

27 JUNQUEIRA, Luciano A.P. e INOJOSA, Rose M. Descentralização do modelo de prestação dos serviços de saúde em São Paulo. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 9-10, ago.lout. 1990.

28 PAIM, Janilson S. As politicas de saúde e a conjuntura atual. Espaço para a Saúde, Curitiba, v. 1, n.O, p. 22, per. irreg.

movimento dos médicos sanitaristas teve um papel de destaque na tentativa de reverter a situação da saúde.

Com o processo de redemocratização em marcha, a superação das deficiências das políticas sociais rapidamente transformou-se no objetivo dos movimentos populares e dos partidos mais progressistas. Foi a aliança destas duas forças que propiciou nas eleições de 1982 a expressiva vitória da "oposição".

As propostas dos governos eleitos em vários estados e municípios brasileiros tinham um forte conteúdo e apelo para a atuação prioritária nas áreas sociais e para a descentralização da prestação dos serviços essenciais aos cidadãos. Nesse momento histórico, a descentralização era entendida como "transferência de poder" e era primordial no processo de redemocratização da sociedade. Um dos bons exemplos deste movimento é a eleição para o governo do Estado de São Paulo do senador André Franco Montoro com uma campanha cujo tema era "Descentralização e Participação". No setor saúde, muitas propostas também avançaram no sentido da descentralização e da participação. O movimento pela reforma sanitária desde então já mencionava um sistema que não tivesse multiplicidade de comando, que fosse organizado em função das características regionais e que, acima de tudo, fosse controlado pelo usuário .

.Pode-se registrar aqui a campanha das "Diretas Já" em 1984 como outro movimento de mobilização da sociedade brasileira que discutiu a questão da saúde, com destaque para a reformulação do modelo assistencial brasileiro. Não foi possível eleger o presidente por via direta e, como consequência, as mudanças foram lentas. Este período foi chamado de "transição democrática". Os movimentos de saúde tiveram espaço para a organização de propostas de trabalho no Plano de Governo de Tancredo Neves. Este, porém, realizou um conjunto de acordos políticos, com pouca participação popular e transparência, mas que viabilizaram sua vitória. Esta composição política revelou-se desfavorável aos segmentos que geriam as pastas das políticas sociais, como ficou demonstrado na gestão do governo da "Nova República", então sob o comando do vice-presidente José Sarney.

Entretanto, "os planos do governo da Nova República mostraram-se ricos em intenções e compromissos

de resgatar a divida social acumulada nos anos de

autoritarismo e agravada pela crise econômica. O exame de

documentos oficiais revelava um dramático quadro da

situação social do pais: 20% da população economicamente

ativa desempregada e subempregada; extrema e crescente

concentração de renda; 37,6% das familias na faixa da

pobreza absoluta; carências habitacionais e de

infra-estrutura urbana; elevação das taxas de criminalidade :

enfim, miséria e pobreza".29

Havia ainda grandes disparidades regionais e no quadro sanitário eram diagnosticadas doenças típicas de

29 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/Núcleo de Politicas Públicas

(NEPP). Brasil 1986 - Relatório sobre a situação social do

países desenvolvidos (doenças do aparelho circulatório, neoplásicas etc.) ao mesmo tempo que existiam as doenças típicas de países não desenvolvidos (desnutrição, diarréia, doenças parasitárias etc.).

Observavam-se ainda "distorções quanto ao padrão

de organização: centralização excessiva, inflexível

burocracia, descoordenação e desarticulação

institucionais; duplicidade de ações; a dicotomia das

redes de atendimento, com predomínio do pólo

médico-hospitalar privado em detrimento da rede pública;

ociosidade do setor público; e falta de prioridade às medidas sanitárias".30

No período de 1978 a 1984 cerca de 80% das despesas com saúde foram feitas com atenção médico-hospitalar, como pode ser visto nas tabelas 2 e 3. O privilégio à atenção curativa e não à preventiva implica não alterar de forma efetiva os indicadores de mortalidade e de morbidade. ! conhecido que "para reduzir os índices de mortalidade, os programas preventivos

como imunização, atenção pré-natal e controle das

enfermidades vetoriais - são cinco vezes mais efetivos

com relação ao custo do que os programas curativos".31 Diagnósticos realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo Banco Mundial mostravam ainda que em 1986 "o total dos gastos sociais de todos os

níveis de governo e do setor Erivado, constituíram um

quarto (25%) do PIB brasileiro".

Mesmo com todos estes gastos verifica-se uma situação desastrosa, pois o nível de desenvolvimento humano registrado no Brasil é insatisfatório. Inúmeras famílias continuam sem casa, é alta a mortalidade infantil, há muitas crianças fora da escola e a esperança de vida não se ampliou proporcionalmente aos investimentos realizados.

! importante observar que o Brasil gastou mais nas áreas sociais do que o México e a Coréia, mas os indicadores sociais brasileiros não apresentam o mesmo desempenho (vide Tabelas 4 e 5) • Permaneceram as desigualdades regionais e podemos citar como exemplo a

"taxa de mortalidade infantil, no Nordeste, estimada em

116 para cada 1.000 crianças nascidas vivas, (...)

ultrapassa as taxas referentes à Nigéria, à India e ao

Sudão (...) Mesmo as regiões do Brasil que estão em

melhores condições, tais como o Sul e o Sudeste, possuem

taxas mais elevadas de mortalidade infantil e taxas

30 UNICAMP/NEPP. Brasil 1986 - Relatório sobre a situação social do pais. p , 123.

31 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).

Desarrollo Humano, informe 1990. Bogotá: Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo/Tercer Mundo, mayo 1990. p. 129.

32 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).

menores de expectativa de vida ao nascer e de nivel de

educação do que outros paises da Am~rica Latina".33

É interessante destacar que do total das despesas federais, estaduais e municipais, a saúde, em 1986, era o quarto maior gasto social (vide Tabela 6), ficando atrás da previdência Social, da Educação e Cultura e da Habitação e Urbanização. Estas informações são referentes a 1986 mas são reflexo de todo um periodo anterior a este ano, e foram colocadas aqui apenas para ilustrar a análise sobre a situação da saúde. Foi com base neste diagnóstico de esgotamento do modelo assistencial que as propostas de mudança ganharam peso.

Outro fato importante na construção de um novo modelo foi a criação das Ações Integradas de Saúde (AIS).

Em 07/06/85 os Ministérios da Saúde, previdência e Assistência Social e Educação e Cultura assinaram uma portaria (nQ 1/85) que reorganizava institucionalmente o

sistema de saúde , evitando assim o paralelismo de ações entre as instituições signatárias (União, Estados e Municipios) .

As AIS previam a unificação dos serviços e recursos; a população seria atendida a partir de suas reais necessidades, que seriam diagnosticadas através de estudos sociais e epidemiológicos. As AIS surgem de urna estratégia do Plano CONASP e foram efetivadas através de convênios com os três ministérios, as secretarias de Estado e os municipios. As adesões às AIS ocorreram em vários Estados do Brasil, mas com um maior destaque em São Paulo.

Os principios que nortearam as AIS foram: " universalidade do atendimento;

· integralidade da atenção; · equidade da atenção;

regionalização e hierarquização dos serviços; · descentralização das ações e poder decisório;

democratização através da participação da sociedade civil e do controle pelos usuários; · planejamento e controle efetivo pelo setor

público sobre o conjunto do sistema, incluindo o setor filantrópico e privado".34

As AIS não solucionaram alguns problemas, tais como: a falta de transparência da verba destinada a saúde; o pagamento por produtividade, que privilegia ações curativas; a falta de critérios para os repasses; o conflito entre prefeituras e a rede privada etc. Entretanto, ocorreram avanços em relação ao fortalecimento da rede básica ambulatorial, na ampliação de recursos humanos e financeiros para o setor público, na articulação com serviços públicos municipais, na revisão do papel dos serviços privados, na estruturação dos serviços de saúde. E, em alguns municipios, ampliou-se a participação da comunidade na gestão dos ampliou-serviços. 33 BANCO MUNDIAL. Brasil - despesas do setor público com programas

de assistência social; problemas e opções. Washington, 27 maio 1988. v. 1. (Repoter 7086-BR). p. 1.

34 Espaço para a Saúde, Curitiba, v. 1, n. O, p. 25, per. irreg.

(2a. ed.).

Com as AIS uma boa parcela do setor privado sentiu-se ameaçada (em especial os responsáveis pela rede hospitalar e alguns médicos). Tal reação foi maior em municípios de pequeno e médio porte onde as AIS se vinculavam a um processo de socialização da medicina.

Outro fato a destacar nessa década foi a VI II Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu de 17 a 21/03/86, época de enorme mobilização nacional em função do processo de democratização do país. Os três temas básicos da conferência foram:

Saúde: Direito de todos e dever do Estado; . Reorganização do sistema; e

. Financiamento.

. Houve uma expressiva mobilização de segmentos sociais, alimentados pelo fortalecimento da participação da sociedade em discussões dos problemas do país. O conjunto de contribuições científicas e políticas que foram levadas à VI II Conferência propiciou uma discussão que orientou a elaboração de uma proposta de reorganização do papel do Estado na saúde nos níveis municipal, estadual e federal.

A saúde passa a ser vista como um direito de

todos e um dever do Estado. Também foi melhor definida a questão da regionalização, da hierarquização e da universalização do atendimento e, além disto, houve incentivo à participação popular, não s6 na fiscalização mas também na elaboração de planos e metas. Nesta Conferência foi idealizado e deliberado o Sistema Único de Saúde (SUS).

O conceito de saúde se altera, deixando de se restringir apenas à "assistência médica", e passando a significar uma "expressão coletiva de condições objetivas de existência de uma população".35

A saúde passa a expressar "a qualidade de vida de

uma população num dado espaço e num dado momento,

refletindo as suas condições objetivas de vida que têm

origem num patamar transcendente à simples oferta e

consumo de serviços médicos. Falar de saúde implica,

portanto, uma indagação permanente dos seus determinantes

políticos, econômicos, culturais e sociais e a inserção,

na política de saúde, de novos espaços sociais como os da educação, meio-ambiente, previdência, emprego, habitação,

alimentação e nutrição, lazer, esporte, terra e

transporte" .36

Além de apresentar os serviços de saúde como públicos a.VIII Conferência Nacional de Saúde almejava o Sistema Único de Saúde com a expansão e o fortalecimento do setor estatal nos três níveis de governo, tendo como meta progressiva a estatização do setor.

As atribuições dos três níveis de governo foram definidas, cabendo ao governo federal "basicamente a formulação e a condução da Política Nacional de Saúde e a apresentação de alguns serviços e atividades estratégicas

do setor. Ao segundo (Estado) cabe um conjunto de funções

35 Espaço para a Saúde, Curitiba, v. 1, n. 0, p. 33,per. irreg.

(2a. ed.).

de gestão, coordenação, controle e elaboração do plano

diretor da unidade federal, além da prestação de um

conjunto de serviços e ações obedecendo aos princípios enunciados sempre em coordenação com os demais níveis.

Aos municípios conforme suas características e

peculiaridades, cabe o planejamento, a gestão, a

coordenação do plano munici[?;alde saúde, a execução de

serviços e de ações básicas. 7

No relatório final da VIII Conferência, no terna 2 "Reformulação do Sistema Nacional de Saúde"-, item 4, lê-se: "Os prestadores de serviços privados passarão a

ter controlados seus procedimentos operacionais e

direcionadas suas ações no campo da saúde, sendo ainda

coibidos os lucros abusivos. O setor privado será

subordinado ao papel diretivo da ação estatal nesse

setor, garantindo o controle dos usuários através dos

seus segmentos organizados. Com o objetivo de garantir a

prestação de serviços à população, deverá ser considerada

a possibilidade de expropriação dos estabelecimentos

privados no caso de inob~]rvância das normas

estabelecidas pelo setor público" . Propunha-se ainda um

redirecionamento dos financiamentos (FAS, FINSOCIAL etc.) para a rede do setor público estadual e municipal.

As teses defendidas na VIII Conferência Nacional de Saúde cumpriram múltiplas funções, entre elas a de ser a base conceitual para alguns delegados que se candidataram a deputado constituinte. Sérgio Arouca e Geraldo Alckmin são exemplos de delegados participantes desta Conferência que se elegeram com a defesa da saúde pública em sua plataforma de campanha.

Outro fato importante que ocorreu na história da saúde foi a unificação do sistema de saúde que ocorreu em 10/07/87. O ministro da Previdência e Assistência Social da épo~a era Raphael de Almeida Magalhães, que delegou, a cada Estado que tivesse interesse, a administração regional do INAMPS. Tal processo foi apoiado pelo então ministro da Saúde, Roberto Santos. O Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com outros estados, assinou um convênio com o Ministério da previdência e Assistência Social que possibilitava assumir os recursos e responsabilidades do INAMPS no Estado.

Iniciou-se assim o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que passou a ter um comando un1CO corno era proposto pelo movimento sanitarista. A seguir houve a delegação para as Prefeituras da responsabilidade pela atenção primária, iniciando-se, assim, Q processo de municipalização.

De acordo com a exposição de motivos de criação do SUDS, caberia aos municipios:

37 UNICAMP/NEPP. Brasil 1986 - Relatório sobre a situação social do País. p. 140.

38 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 8., Brasilia, 17/21 março 1986. Anais. Brasilia: Ministério da

I

Gestão, coordenação, controle e avaliação do

Sistema Municipal de Saúde;

-O Execução direta dos serviços de saúde de

abrangência municipal, especialmente os de

atenção básica, de vigilância sanitária, de

vigilância epidemiológica, de saúde

ocupacional e de controle de endemias;

Participação na gestão e controle

convênios com entidades públicas e privadas;

- Elaboração e coordenação do Plano Municipal

de Saúde;

Implementação dos Planos Municipais de

Recursos Humanos, informação e saúde e de

distribuição de insumos criticos".39

Assim, os municipios passaram a ser o ponto forte do sistema. Com o

suns,

de fato houve a descentralização de poder em nivel local. A União deveria transformar-se em um órgão técnico-normatizador.Houve muita dificuldade e resistência a esta descentralização, pois os recursos continuaram centralizados na Previdência, o que dificultou o planejamento ascendente, pressuposto no

suns.

"O grupo dirigente do INAMPS foi afastado em março de 1988, quandoo SUDS começava a ser implantado, sob pressões de

interesses contrariados do setor privado e da burocracia

do INAMPS".40 Havia ainda o despreparo técnico de alguns Estados e Municipios para assumir a prestação de assistência médica.

Este movimento foi impotente quanto à "unificação e democratização das instituições públicas, a realizar negação /superação do modelo médico assistencial ao mesmo

tempo que assegurar a saúde a todos os cidadãos e,

particularmente, a de derrotar a hegemonia dos padrões

neoliberais na organização da prática médico-sanitária no Brasil".41

Apesar de todos esses obstáculos, o

suns

possibilitou uma mudança na saúde. Em vários estados e municipios, é evidente a melhora no atendimento. Segundo o Banco Mundial, a implantação dosuns

seria gradual e possibilitará a reorganização do sistema de, pelo menos, três maneiras. "Primeiro, ele facilitará odesenvolvimento de um sistema de referência, do qual os

clientes podem (e devem) participar através dos postos de

saúde e clinicas mais próximos, podendo solucionar nesse

nivel a maior parte de seus problemas médicos e evitando

assim o uso de hospitais atualmente superlotados, onde os

custos são aitos. Segundo, o SUDS deverá incentivar a realocação gradual dos recursos agora unificados em prol

"

de

39 BRASIL (pais) Exposição de Motivos n. 031, de 10 de julho de 1987, publicada no Diário Oficial da União de 21/07/87, p. 11505.

40 JUNQUE IRA , Luciano A.P. e INOJOSA, Rose M. Descentralização do modelo de prestação dos serviços de saúde em São Paulo. Revista

de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 12,

ago./out. 1990.

41 CAMPOS, Gastão W. S. A saúde pública e a defesa da vida. São Paulo : Hucitec, 1991.