Ich möchte Professor Fuchs für seine Hilfsbereitschaft bei statistischen Fragen danken, ebenso möchte ich mich bei Dr. Von ganzem Herzen möchte ich mich bei meinen lieben Eltern und Schwiegereltern für die tatkräftige Unterstützung während meiner Abschlussarbeit bedanken.

EINLEITUNG

Lebensmittelsicherheit

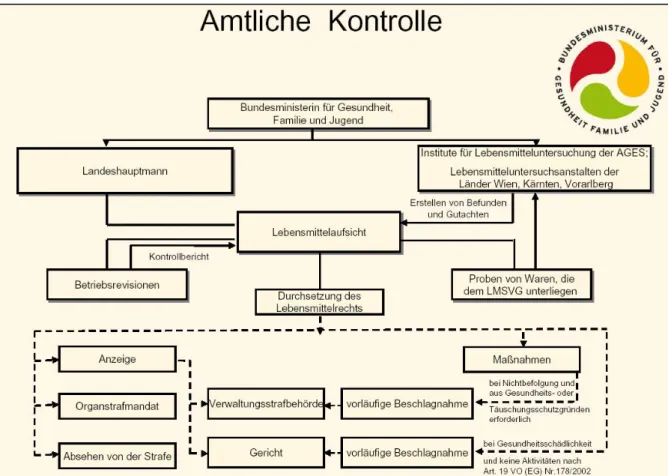

vom Januar 2007 in Artikel 42 Absatz 1a des Kontrollerlasses, in dem erstmals ein mehrjähriger (mindestens 3-jähriger) integrierter Kontrollplan durch die Mitgliedstaaten umgesetzt wird, die sich „unter einem Dach“ mit den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Futter- und Lebensmittelrecht befassen [48]. Heute ist die Definition von „(un)sicheren“ Lebensmitteln deutlich präziser, nämlich in Artikel 14 der Verordnung (EG), der unsichere Lebensmittel als gesundheitsschädlich oder für den menschlichen Verzehr ungeeignet definiert [49].

Die Berichterstattung zur Lebensmittelsicherheit

- Ziel 1 des Berichtens: Informieren

- Ziel 2 des Berichtens: Melden

- Die Analyse der Berichterstattung

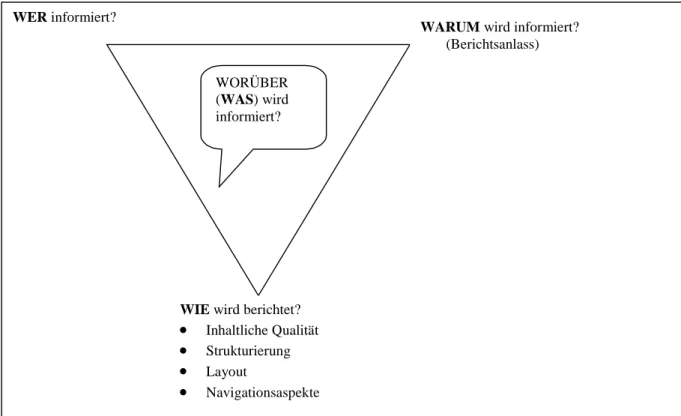

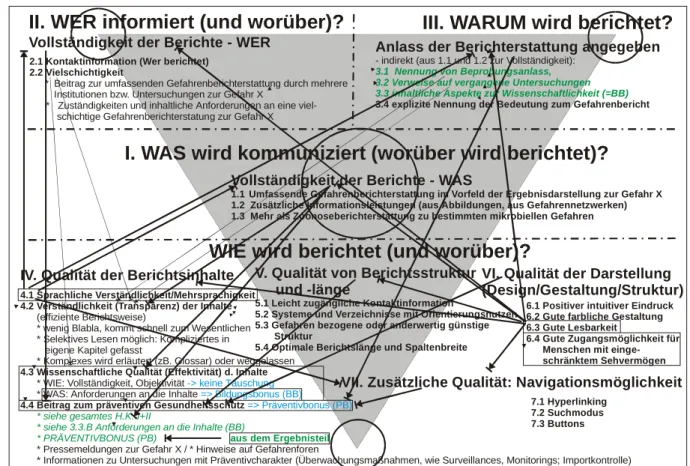

- Analysenmodell Informationsdreieck

- Worüber berichtet werden soll - Auswahl von Noxen aus Lebensmitteln

- Wer berichten soll - Auswahl an Staaten und die Europäische Union

- Auswahl informierender Medien zur Analyse

- Zusammenfassende Berichte der Europäischen Union

- Berichte aus Deutschland

- Berichte aus Großbritannien

- Berichte aus Spanien

- Berichte aus Österreich

- Berichte aus der Schweiz

- Berichte aus Irland

Die EU-Kommission übermittelte die gemeldeten Daten dann an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Parma (Italien), die daraus ihren jährlichen Zoonosebericht erstellte, den ich analysierte [54]. Eingebunden wurden im Sinne einer (kostenlosen) Informationspolitik nach lit. b) ausschließlich kostenlose, also frei zugängliche Berichte aus dem Internet.

PROBLEMSTELLUNG

METHODEN

Verfahren zur Erstellung objektiver Analysekriterien und Methodik zur

- Der Ideenfindungsprozess für Kriterien zur Informationsanalyse

- Ideenfindung in Analogie zu M1

- Die Kriterienentwicklung und das "House of Quality"

- Strukturierung kausaler Kriterienbeziehungen in Analogie zu M2

- Hierarchisierung der Komplexität eines Problems in Analogie zu M3

- Zusammenfassung von 3.1.1 und 3.1.2

- Festgelegte Kriterienbeziehungen in Analogie zu M2 und M3 - beispielhaft für

- Die Kriterienauswertung

- Punktevergabe bei der Medienanalyse

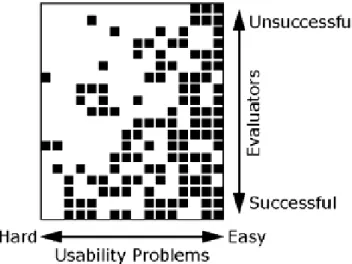

- Schachbrettmatrices

- Visualisierung der erhaltenen Punkte mit Netzdiagrammen

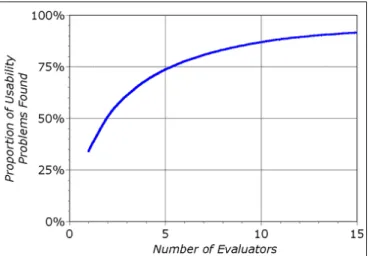

- Grenzen von Kriterienfindung und Medienanalyse im Alleingang

- Festgelegte Hauptkriterien zur Erstellung von Netzdiagrammen

- Fachliteratur zur Ergänzung der Checklisten mit inhaltlich objektiven Kriterien

- Literatur zu den einzelnen Kriterien

- Literatur zu den Checklisten

Einer der beiden wesentlichen Unterschiede im in Ref [9] angegebenen Radarbild besteht darin, dass in meiner Arbeit jeder Slot (bzw. jedes Hauptkriterium) eine Reihe von Kriterien hat, die durch Checklisten festgelegt sind und sich daher voneinander unterscheiden, und nicht, wie in Ref. Allerdings ist die Gewichtung der Kriterien zwischen Nestern unterschiedlich, abhängig von der Anzahl der Standardanalysen (oder der für alle Medien ausgedrückten Standardkriterien) im Verhältnis zueinander. Weniger Kriterien bilden ein Nest (HK). Markierungshilfen (horizontales Raster in Säulendiagrammen oder vertikales Raster in Balkendiagrammen) dienen als Orientierungshilfen beim Ablesen verschiedener Ergebnisse.

Checklisten - Werkzeuge zur Medienanalyse

- Checkliste zur Berichtsanalyse ohne die Ergebnisdarstellung

- Checkliste zur Analyse der Homepages der berichtenden Institutionen

- Checkliste zur Analyse einer Gefahren bezogenen Ergebnisdarstellung

B140 AK.4.1.7 In der Amtssprache mindestens eines Nachbarlandes (bei Binnenstaaten aus einem Land im Umkreis von 500 km) oder B202 AK.6.1.1 Das Layout des Berichts ist ansprechend (erregt Aufmerksamkeit, inspiriert) Beiträge zur Berichtsgestaltung für eine Text- und Zahlengestaltung, die das Lesen fördert [21]. B244 AK.7.2.2: Die Suche im Expertenmodus (Erweiterte Suche) ist entweder nicht verfügbar [30] oder, falls verfügbar, so gestaltet, dass sie auf den ersten Blick verständlich ist, ohne dass zuerst das Hilfemenü gelesen werden muss (Internet-Leser sind immer in Eile) und daher sofort nutzbar.

B249 AK.7.3.2: Die geprüften Buttons sind meist verständlich gestaltet, man wird vorab (durch den Button selbst oder zusätzlich zum Button) klar verständlich und prägnant über die medieninternen Ziele des Buttons informiert [22]. H066 AK.4.1.5 Verfasst in der Amtssprache mindestens eines Nachbarlandes (für Nicht-Binnenländer im Umkreis von 500 km).

ERGEBNISSE

Gefahren bezogene Merkmale in den Schachbrettmatrices

Ergebnisdarstellung in zusammengefassten Kriteriengruppen

- Definition und Bezug der Kriteriengruppen zu den Checklisten

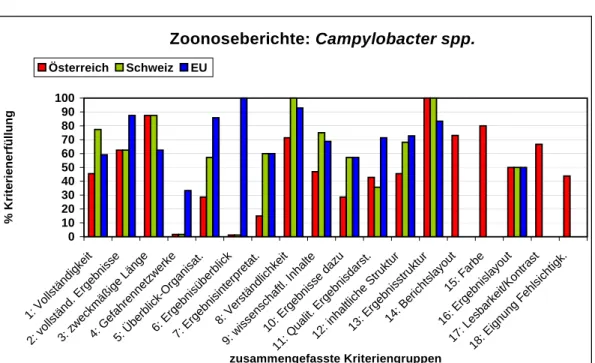

- Auswertung der Zoonoseberichte nach allen Kriteriengruppen

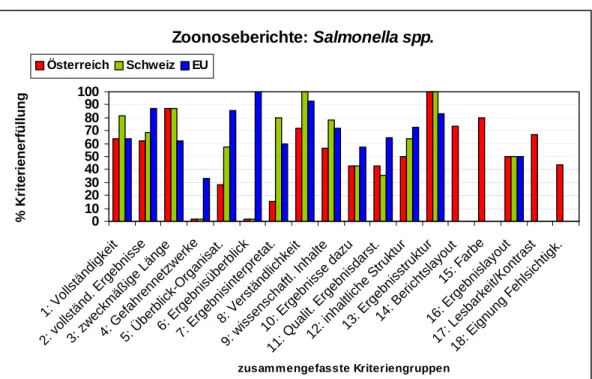

- Salmonella spp

- Gefahren überblickender Vergleich der 3 zoonotischen Agenzien

- Auswertung der Pestizidberichte nach allen Kriteriengruppen

- Auswertung von Berichten nach ausgewählten Kriteriengruppen

- Gefahren überblickender Vergleich der "1: Vollständigkeit"

- Vergleich der Merkmale von Berichten aus den Kriteriengruppen 1, 8, 11

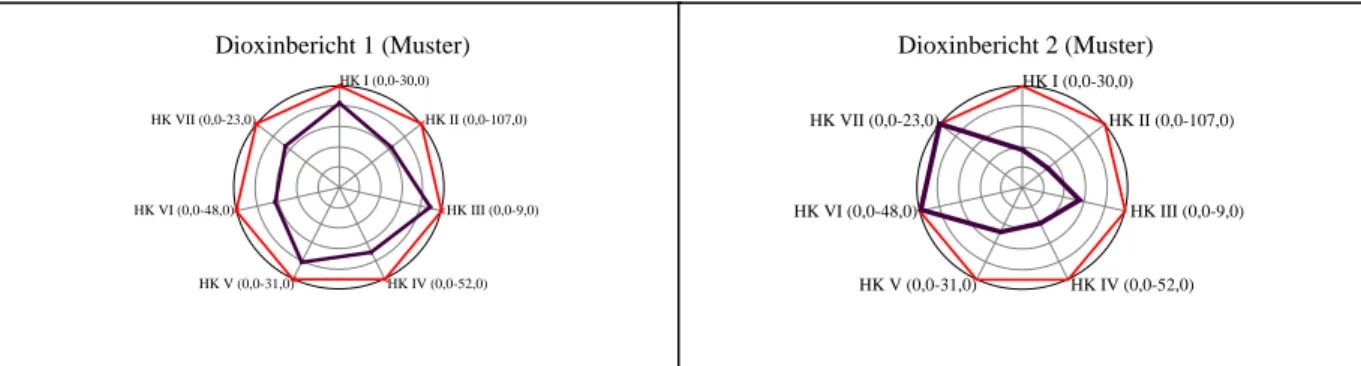

Darstellung der Hauptkriterien: Die Spiderplotauswertung

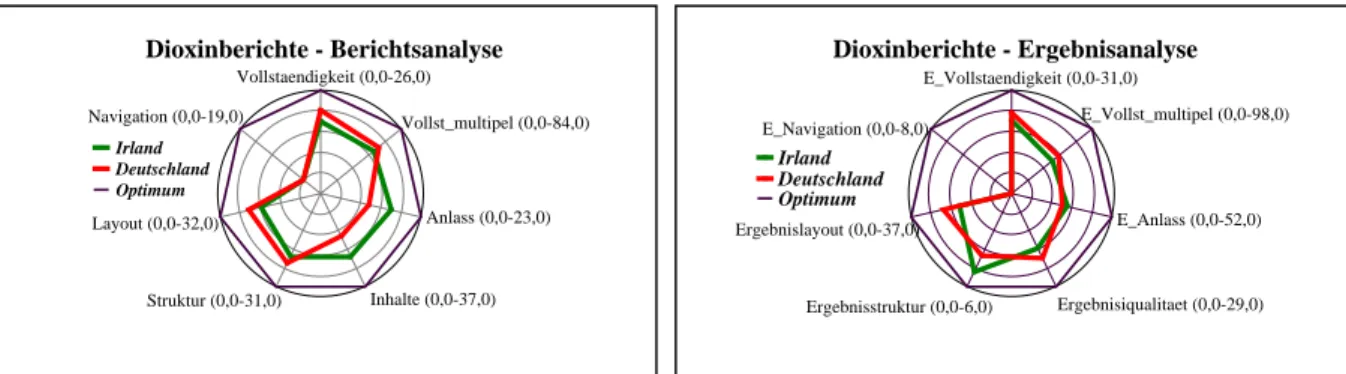

- Spiderplotauswertungen der Dioxinberichte

- Berichtsanalyse

- Ergebnisanalyse

- Spiderplotauswertungen der Pestizidberichte

- Berichtsanalyse

- Ergebnisanalyse

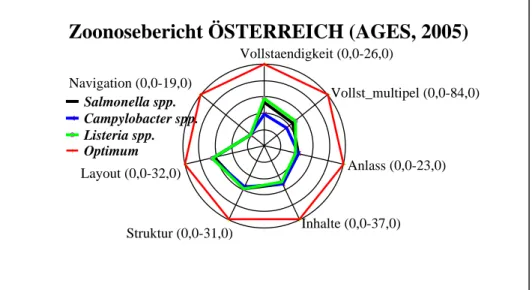

- Spiderplotauswertung des österreichischen Zoonoseberichts

- Berichtsanalyse

- Spiderplots zu umfassenden Berichten der Lebensmittelsicherheit

- Ein Beispiel für eine vergleichende Berichtsanalyse

Die Auswertung der Ergebnisse für den von der Europäischen Kommission erstellten Pestizidüberwachungsbericht [55] war noch nicht abgeschlossen, sodass kein Spider-Plot erstellt werden konnte. Die Analysen der Berichte der beiden anderen Zoonosenberichte (Schweiz, EU) und des österreichischen Zoonosenberichts wurden nicht rechtzeitig abgeschlossen, so dass für diese keine Spider-Plots erstellt werden konnten. Die Ergebnisse der Analyse des Berichts werden in einer vergleichenden Radarkarte für Salmonella spp., Campylobacter spp. dargestellt.

Nur für Irland war der Zeitrahmen für eine vollständige Analyse des Berichts anhand der 10 ausgewählten NOKs möglich, nicht jedoch für die Analyse der Ergebnisse. Hier wurde ein Vergleich der Pestizidberichterstattung für einen repräsentativen Jahresbericht und Pestizidbericht zwischen dem irischen FSAI-Jahresbericht 2005 und dem österreichischen AGES-Bericht „Action of Pesticide Residues in Domestic and Foreign Peppers, 2006“ durchgeführt. Es wären noch eine Reihe weiterer Vergleiche möglich, beispielsweise zwischen der Meldung eines Zoonoseerregers in Zoonosemeldungen und einer.

Formal können solche Vergleiche jedoch zwischen dem vollständig in der Schachbrettmatrix ausgewerteten irischen Jahresbericht und den ebenfalls abgeschlossenen Auswertungen des österreichischen Zoonoseberichts bzw. einem der beiden Dioxinberichte erfolgen. Zunächst müssten anhand der Matrixeingaben die entsprechenden Spider-Plot-Darstellungen erstellt werden, die dann mithilfe der Matrix genau interpretiert werden können.

ERGEBNISDISKUSSION

Diskussion der Dioxinberichte

- Nicht analytische Beschreibung

- Der irische Dioxinbericht

- Der deutsche Dioxinbericht

- Analytischer Vergleich der Dioxinberichte

- Gemeinsamkeiten

- Unterschiede

Wie der irische Bericht beschreibt auch der knapp 77-seitige deutsche Dioxinbericht eine nationale Untersuchung, die darauf abzielt, die Dioxinbelastung bestimmter Lebensmittel zu erfassen. Während der irische Bericht Grenzwerte für bestehende Höchstgehaltsregelungen für einzelne im Bericht interessierende Lebensmittel festlegt, listet der deutsche Bericht den einzigen damals geltenden Höchstgehalt für Dioxine in pflanzlichen Lebensmitteln auf, nämlich für pflanzliche Öle mit 0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett. Beide Berichte sind in Bezug auf die Vollständigkeit der Berichts- und Leistungskriterien sehr zufriedenstellend, wobei der deutsche Bericht etwas vollständiger ist (siehe auch Abb. 18,19), dies jedoch auf 76 Seiten gegenüber 26 Seiten in Irland berücksichtigt.

Aufgrund der toxikologischen und risikobeurteilenden Informationen weist der irische Bericht eine höhere inhaltliche Qualität auf als der deutsche. Hinsichtlich der (statistischen) Qualität der Ergebnisse (siehe Abb. 53, Ergebnisanalyse) liegt der deutsche Bericht deutlich vor dem irischen (siehe Abb. 32, 33). Während der irische Bericht aus Tabellen und einem nicht besonders ausgefeilten Balkendiagramm besteht, liefert der deutsche Bericht Boxplot-Darstellungen mit Minimum-Maximum-Abständen seiner Umfragedaten.

Der deutsche Bericht ist dem irischen Bericht weit voraus, wenn es um die Übersichtlichkeit der Ergebnisdarstellung (Ergebnislayout) geht, die Grafiken sind klar und groß und deutlich markiert, nicht jedoch beim irischen Bericht, dessen einziges Balkendiagramm unscharf ist. Fazit: Zählt man die entscheidenden Punkte, die überdauern, führt der deutsche Bericht mit 8:4 vor den Iren.

Diskussion der Zoonoseberichte

- Analytischer Vergleich der Zoonoseberichte

In puncto Verständlichkeit (siehe Abb. 17) liegt er immer noch über dem der besten Jahresberichte zu diesem Thema, die in puncto Verständlichkeit in der Kategorie „Allgemeine Berichte zur Lebensmittelsicherheit“ mit ca. Der österreichische Zoonosebericht steht hinsichtlich der Verständlichkeit den spanischen Berichten zur amtlichen LM-Bekämpfung (siehe Abb. 40) und auch dem Tätigkeitsbericht der ILMU-Wien der AGES (siehe Abb. 37) weit nach.

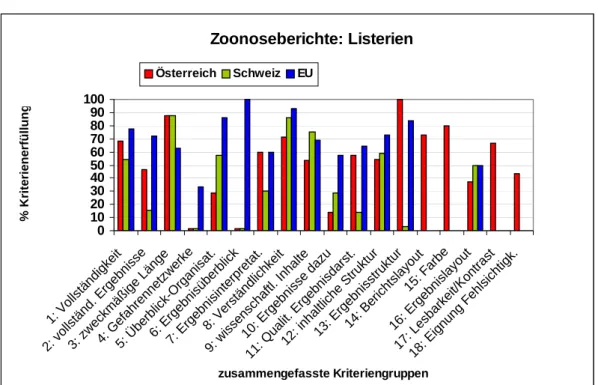

Ein Beispiel ist das Problem der Antibiotikaresistenz, das in den Berichten der EU und der Schweiz ausführlich diskutiert wird, insbesondere für Salmonellen und Campylobacter. Bei näherer Betrachtung der einzelnen Ergebnisse (siehe Abbildung 16) ist dies jedoch lediglich auf die Meldung von Listerien ohne grafische Darstellung der Testergebnisse zurückzuführen, wodurch das Ergebnis zunichte gemacht wird, da die Schweiz sonst beispielsweise mit Österreich gleichzusetzen wäre. Der spürbare Abstand bei der Erfüllung der Kriterien des österreichischen und schweizerischen Berichts zur Erfüllung der Kriterien des EFSA-Berichts zu Zoonosen (siehe Abbildung 14-17) lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass es in Österreich und der Schweiz keine Tabellen und damit potentielle „Qualitätstabellen“ gibt.

Diese Informationen können durch einen schnellen visuellen Vergleich der Spinnendiagramme aus Abb.42-51 mit dem „Layout“ (HK VI) gewonnen werden. Aus dem Schweizer Bericht geht deutlich hervor, dass auf eine Darstellung der Ergebnisse zu Listerien verzichtet wird, was, wie ersichtlich, insoweit keinen Einfluss auf die Vollständigkeit des Inhalts (1) hat.

Diskussion der Pestizidberichte

- Vorzüge der österreichischen Pestizidberichterstattung

- Verbesserungspotenzial der österreichischen Pestizidberichterstattung

- Anleitung zur richtigen Interpretation der Merkmale für Hauptkriterium II

Diese eher allgemeine Diskussion soll unter Bezugnahme auf die obige Abbildung (Abb. 55) und Abb. 55 erfolgen. 17a im Kapitel 4.2.3. Er ist vollständiger (siehe auch Abb. 55 links) als die beiden anderen Berichte, da er nur genaue Angaben zu den Proben (Paprikasorten) macht und einen genauen Probenahmeplan samt Analysemethode darstellt, und das nur in einem beachtlichen Berichtsumfang von 15 Seiten. Nur die britische Trendanalyse ist mit nur 8 Seiten noch kürzer als der EU-Pestizidbericht mit 38 Seiten. Für den EU-Bericht wurde hierzu leider keine analytische Auswertung vorgenommen, die oben beschriebenen Sachverhalte finden sich jedoch auch im Abschnitt zu Verbesserungspotenzialen im Österreich-Bericht wieder.

Dies lässt einiges an Verbesserungspotenzial für den österreichischen und in größerem Umfang auch für den britischen Bericht, da mit nur 15 bzw. Hinweisen zur korrekten Interpretation von Merkmalen für Hauptkriterium II Überraschungen im Merkmalsbegriff für Hauptkriterium II zu einer Mehrfachdarstellung der Ergebnisse führten (siehe Abbildung 55, „full_multiple“), sollten diese hier begründet werden: Wie kommt es, dass der Europäische Pestizidbericht, der der Vollständigkeit halber insgesamt 3 Gefahren für Pestizide in Bezug auf HK I beisteuert, nur geringfügig schlechter ist als der AGES? Pestizidgutachten erleidet im HK II für „mehrfache Perfektion“ im Vergleich zum AGES-Gutachten mit einem einzigen Gefährdungsbeitrag plötzlich einen spürbaren Punkterückgang. Kurze Antwort: Dies liegt daran, dass ein sehr schwacher, halbseitiger Pestizidbeitrag zum RASFF zusätzlich zu den beiden sehr detaillierten Gefahrenbeiträgen im Bericht, nämlich der Zusammenfassung der nationalen und koordinierten EU-Überwachung, in die Bewertung einbezogen wurde und zu einem Punkterückgang führte.

„Schwache“ Gefährdungsbeiträge, wie oben für RASFF erwähnt, die nur wenige Kriterien erfüllen, hätten in der Analyse nicht berücksichtigt werden dürfen, insbesondere wenn die Anzahl der Gefährdungsbeiträge sehr gering ist (hier insgesamt 3) und ein so schwacher Beitrag neben einigen anderen mit hohen Merkmalen der geforderten Kriterien existiert. Würde man nur die Häufigkeit der Gefährdungsbeiträge berücksichtigen, würde die Bewertung eines einzelnen Beitrags korrekterweise 0 Punkte für die Frage f>1 ergeben, würden sich hingegen für den zweiten Fall von wiederum 3 Gefährdungsbeiträgen, von denen 2, wie beim EU-Pestizidbericht, viele Kriterien erfüllen, die 3 ergeben.

Vergleichende Diskussion aller Berichte

- Zusammengefasste Auffälligkeiten des irischen Jahresberichts

- Zusammenfassung allgemeiner Auffälligkeiten

Bewertungen der Kriteriengruppen „1:Vollständigkeit“ und „8:Verständlichkeit“, die mir im Hinblick auf den Inhalt der Berichte besonders wichtig erscheinen, sowie „11:Qualitative Darstellung der Ergebnisse“. Da eine qualitative Ergebnisdarstellung nur aus einer vorhandenen und halbvollständigen Ergebnisdarstellung („2: vollständige Ergebnisse“) resultieren kann, wurde letztere a priori nicht in die Diskussion einbezogen. Ein zusammenfassender EU-Bericht aus dem Jahr 2005 zur einzelstaatlichen und gemeinsamen Überwachung von Pestiziden scheint hinsichtlich der qualitativen Darstellung der Ergebnisse nahezu zu 100 % erfüllt zu sein, leider wurde keine Analyse der Ergebnisse durchgeführt, um dies zu bestätigen.

In einem separaten Kapitel zur Statistik werden die Auswirkungen der Probenahme grafisch dargestellt, getrennt für den Prozentsatz der Proben über den maximalen Rückständen und die darunter liegenden als Fehlerindikatoren (Probenahmefehler) für relative Beschwerden bzw. Beanstandungen. Die Minimum-Maximum-Bereiche betragen etwa 70 % für den EFSA-Bericht (Minimum) und etwa 95 % für den AGESL- und BVL-Pestizidüberwachungsbericht. Die Erfüllung der Kriterien für den EFSA-Zoonosebericht ist aufgrund der überwiegenden Zahl von Tabellen gegenüber Grafiken, die beide eine Aussagekraft aufweisen, eingeschränkt (siehe Abb. 54).

Das Gleiche gilt für den AGES-Bericht – er zeigt noch mehr Grafiken, obwohl die kleinsten Tabellen sehr übersichtlich und informativ sind. Leider wurde die Pestizidanalyse nicht durchgeführt, aber ich kann Ihnen versichern, dass die Ergebnisse mindestens so gut sind wie in Abb.

Vergleichende Charakterisierung eines Tätigkeitsberichts des ILMU Wien

- Was die Berichterstattung des ILMU Wien besser machen könnte

Mein optimaler Lebensmittelsicherheitsbericht

ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung in deutscher Sprache

Zusammenfassung in englischer Sprache