PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PEP

ANÁLISE ANTROPOTECNOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL: CASO DAS RENDEIRAS DE BILRO

DA VILA DE PONTA NEGRA EM NATAL, RN

por

KLÉBER DA SILVA BARROS DESENHISTA INDUSTRIAL, UFCG, 2004

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO PARTE DOS

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MARÇO, 2009

O autor aqui designado concede ao Programa de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte permissão para reproduzir, distribuir, comunicar ao público,

em papel ou meio eletrônico, esta obra, no todo ou em parte, nos termos da Lei.

Assinatura do Autor: _____________________________________________ APROVADO POR:

______________________________________________________________ Profa. Maria Christine Werba Saldanha, D.Sc. – Orientadora, Presidente ______________________________________________________________ Profa. Françoise Dominique Valéry, D. Sc. – Membro Examinador

KLÉBER DA SILVA BARROS, 28 anos, formado em Desenho Industrial pela Universidade Federal de Campina Grande-PB (UFCG) em 2004, curso o qual foi aluno bolsista do BITEC (Bolsa de Iniciação Tecnológica) e monitor de disciplina. Foi estagiário da Multinacional Fábrica de Baterias MOURA, onde desenvolveu atividades de projeto de produto e pesquisas durante um ano (2004-2005). Selecionado para o mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2006, como aluno bolsista do CNPq na linha de pesquisa Ergonomia. Durante o mestrado publicou um resumo expandido em congresso nacional, seis artigos completos em anais de congressos nacionais, um artigo em periódico nacional, participação em um capítulo de livro, além de três textos referentes à sua pesquisa publicados em jornais e revistas de notícias locais. Foi palestrante do I Ciclo de Palestras em Ergonomia (ErgonoDia) da UFRN em 2007 e é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE/UFRN. Atualmente é professor efetivo do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, campus de Mossoró-RN.

► CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO

AMATO; RUFINO, S.; GONÇALVES, H.H.A.; RUTKOWSKI, J. ; SALDANHA, M. C. W.; BARROS, Kléber da Silva. Sustentabilidade de empreendimentos econômicos solidários: uma abordagem na Engenharia de Produção. In: Tópicos Emergentes e Desafios Metodológicos em Engenharia de Produção: Casos, Experiências e Proposições. 1 ed. Rio de Janeiro: ABEPRO, 2007, v. 1, p. 1-335.

► ARTIGO PUBLICADO EM PERIÓDICO

BARROS, Kléber da Silva, COSTA, R. F., SALDANHA, M. C. W. Inserção do design na renda de bilro na Vila de Ponta Negra: instrumento de inclusão social, preservação cultural e desenvolvimento sustentável In: II SAPIS - Seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social, 2006, Rio de Janeiro.

BARROS, Kléber da Silva; COSTA, Rafaelli Freire; SALDANHA, M. C. W. Análise Antropotecnológica no processo de desenvolvimento de novos produtos: caso das rendeiras de bilro da Vila de Ponta Negra-RN. In: XIV SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção: Gestão de Desempenho em Sistemas Produtivos, 2007, Bauru- SP

BARROS, Kléber da Silva, SALDANHA, M.C.W. Engenharia de Produção x Sistema de Produção Artesanal: Desenvolvimento Profissional e Contribuição Social In: Sessões Dirigidas. Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, 2007, Foz do Iguaçu - PR.

BARROS, Kléber da Silva; COSTA, R. F.; SALDANHA, M. C. W. . Análise antropotecnológica no processo de desenvolvimento de novos produtos: caso das Rendeiras de Bilro da Vila de Ponta Negra em Natal/RN. In: II Simpósio de Engenharia de Produção da Região Nordeste - SEPRONE, 2007, Campina Grande-PB.

Dedico este trabalho à Maria das Graças Costa da Silva, “Dona Graça” (in memoriam).

A UFRN e ao PEP pela oportunidade de realização do Mestrado.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro disponibilizado ao autor deste trabalho.

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT/UFRN) e Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ/UFRN) pelo apoio financeiro disponibilizado ao “Projeto Rendeiras da Vila”.

Aos professores do PEP, por todos os ensinamentos.

A minha orientadora Maria Christine, pelos incansáveis incentivos na busca de novas conquistas.

Aos professores Ricardo Carvalho e Françoise Dominique (membros da banca) pelas relevantes contribuições na avaliação do trabalho.

Aos amigos do mestrado, membros de Grupo de Estudos e Pesquisa em Ergonomia (GREPE/UFRN), por todo o apoio.

As queridas rendeiras da Vila de Ponta Negra, em especial a “Vó Maria”, que me tratou como seu verdadeiro neto e a “Dona Graça” (in memoriam), sempre disposta a enfrentar os desafios.

Aos queridos primos Zezé e Leene, por me acolherem em sua casa como um filho na difícil chegada a Natal.

Aos companheiros de residência Adelson e Luciano, como também aos demais amigos do “prédio”, em especial Náthalee Cavalcanti, não só pela compreensão e apoio, mas principalmente pelas conversas fúteis e gargalhadas necessárias à vida.

A minha família, em especial aos meus pais Amauri e Fátima, ausentes fisicamente, mas sempre presentes em todos os momentos.

Por fim, a todos que de alguma forma contribuíram com esse projeto, com essa conquista.

“A recompensa do trabalho é a alegria de realizá-lo”

ANÁLISE ANTROPOTECNOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL: CASO DAS RENDEIRAS DE BILRO DA VILA DE PONTA NEGRA EM NATAL, RN

KLÉBER DA SILVA BARROS

Orientadora: Maria Christine Werba Saldanha, D.Sc. Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção Março/2009

RESUMO

O setor de produção artesanal brasileiro tem importante participação na geração de ocupação e renda de muitas famílias em todos os estados da federação, tendo em cada um, diferentes tipologias de artesanato. Em Natal, RN, dentre muitas tipologias encontradas, identifica-se a Renda de Bilro, uma arte introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses e ainda praticada na Vila de Ponta Negra por antigas rendeiras de bilro da cidade que tentam preservar a arte e tradição da renda. Esta pesquisa apresenta a análise dos resultados e repercussões de uma Oficina de Design realizada com um grupo de 19 rendeiras de bilro da Vila de Ponta Negra, além de expor os motivos pelos quais os ensinamentos repassados na Oficina não foram incorporados a atividade das artesãs. Para tal, utilizou-se como base teórica a antropotecnologia e como base metodológica a Análise Ergonômica do Trabalho (AET). A referida Oficina de Design tinha como objetivo propor um novo conceito de produto e uma nova alternativa de produção a serem introduzidos à atividade das rendeiras, partindo da premissa de utilização da renda como detalhe a ser inserido em outros produtos industriais, como camisetas, bolsas, toalhas, etc, diferenciando-se da produção tradicional realizada pelas artesãs em que são produzidas blusas, saias, vestidos, tolhas, etc. totalmente em renda. Avaliações realizadas após a oficina mostraram que nenhuma das artesãs deu continuidade aos trabalhos de forma espontânea, indicando que ações pontuais – focadas apenas nos produtos – não geram resultados representativos na produção da renda de bilro, e que o conhecimento das características pessoais e profissionais das artesãs, organização, ritmo e carga de trabalho, questões culturais e históricas que permeiam a atividade são primordiais para o sucesso das transferências de tecnologia, principalmente quando estas transferências estão relacionadas à produção artesanal, em que o modo de vida e de trabalho dos artesãos é indissociável.

ANTHROPOTECHNOLOGY ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF NEW

PRODUCTS IN CRAFT PRODUCTION: CASE OF BOBBIN-LACE

CRAFTSWOMEN OF PONTA NEGRA VILLAGE, IN NATAL - RN, BRAZIL KLÉBER DA SILVA BARROS

Thesis Supervisor: Maria Christine Werba Saldanha, D.Sc. Program: Master of Science in Production Engineering 2009, March

ABSTRACT

Brazilian craft production plays an important role in the generation of employment and income for many families in every state across Brazil. In Natal, Rio Grande do Norte, Brazil, among many types found, identifies itself with the production of bobbin-lace, still practiced in Ponta Negra Village for ancient craftswomens of city that try to preserve the art and tradition of bobbin-lace. This work presents the results of an analysis conducted based in concepts of anthropotechnology, on the effects of a design workshop held with bobbin-lace craftswomen in the village of Ponta Negra in July of 2006. The workshop was intended to propose a new concept of products and a new alternative for production in the activity of the craftswomen, on the premise that the laces could be used as a detail inserted into other industrial products such as shirts, bags, towels, etc. Evaluations after the workshop showed that none of the artisans continued to work, indicating that actions focused solely on products did not generate representative results in the production of bobbin-lace. Evaluations also indicated that knowledge about the artisan's personal and professional characteristics, organization, pace, workload, and cultural and historical issues that permeate the activity are essential to the success of technology transfer, particularly when the transfer affects the craft production as it relates to the inseparable aspects of the craftswomen's work and lifestyle.

Key words: Ergonomics; Anthropotechnology; Design; Production Craft; Bobbin-lace

Figura 2-1 – Gráfico 1 – Volume de produção x valor cultural ... 23

Figura 2-2 – Rendeira de bilro (Origem na Europa) ... 26

Figura 2-3 – Mulheres rendeiras (renda de bilro) ... 26

Figura 2-4 – Diferentes tipos de bilros ... 26

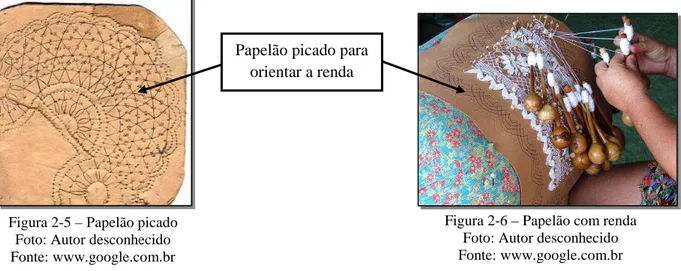

Figura 2-5 – Papelão picado ... 27

Figura 2-6 – Papelão com renda ... 27

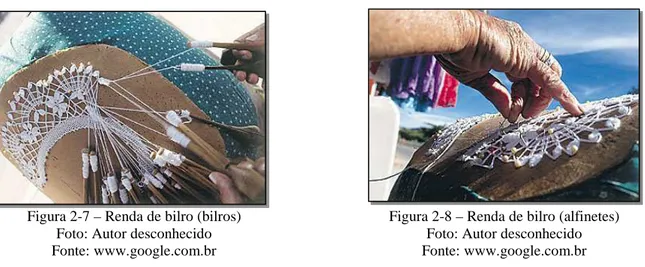

Figura 2-7 – Renda de bilro (bilros) ... 28

Figura 2-8 – Renda de bilro (alfinetes) ... 28

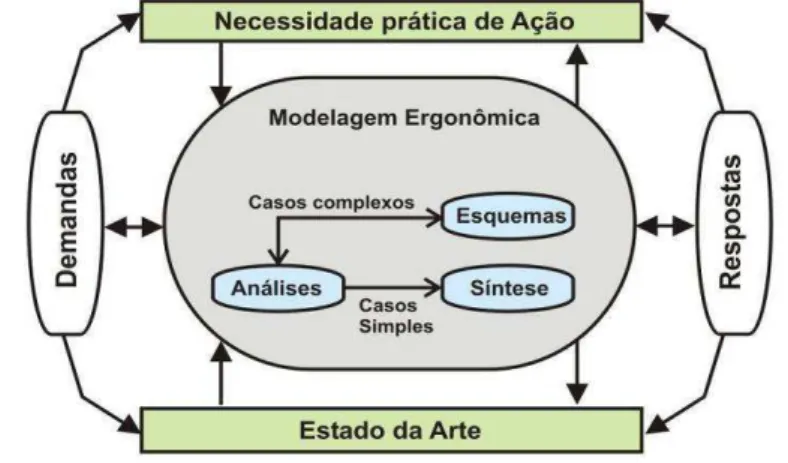

Figura 2-9 – Modelo de Ação Ergonômica ... 30

Figura 2-10 – AET na perspectiva Sociotécnica ... 31

Figura 3-11 – Ação Conversacional ... 47

Figura 3-12 – Ação Conversacional ... 47

Figura 4-13 – Praia de Ponta Negra (1960) ... 51

Figura 4-14 – Praia de Ponta Negra (2007) ... 51

Figura 4-15 – Igreja da Vila de Ponta Negra ... 52

Figura 4-16 – Acesso principal à Vila de Ponta Negra ... 52

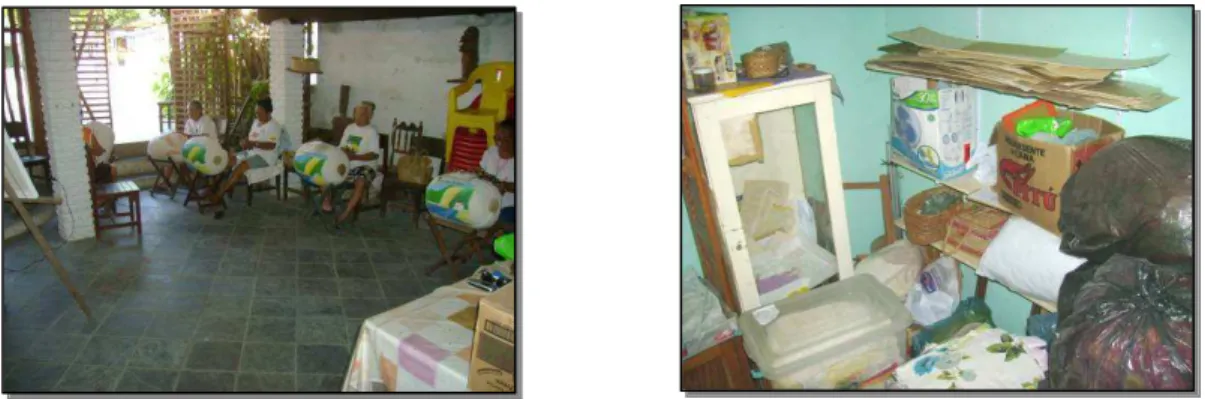

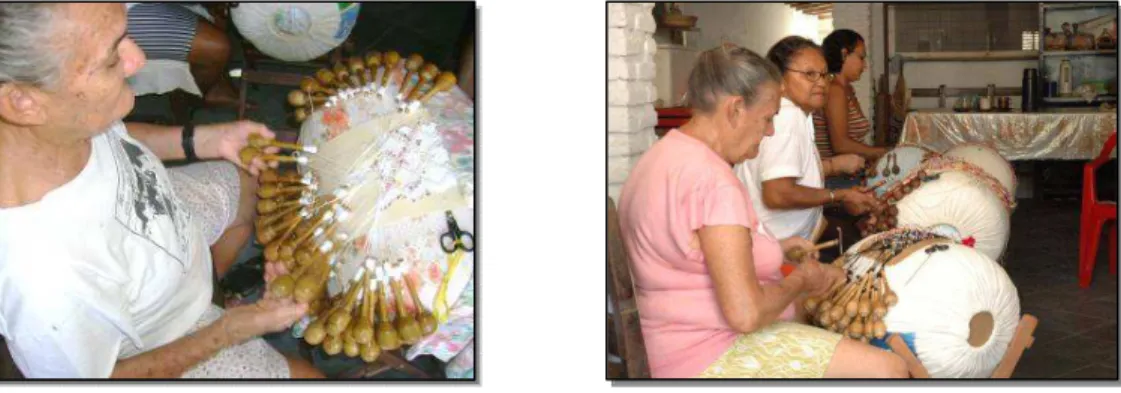

Figura 4-17 – Núcleo de Produção “Rendeiras da Vila” ... 53

Figura 4-18 – Núcleo de Produção “Rendeiras da Vila” ... 53

Figura 4-19 – Núcleo de Produção “Rendeiras da Vila” ... 54

Figura 4-20 – Núcleo de Produção “Rendeiras da Vila” ... 54

Figura 4-21 – Religiosidade na renda ... 59

Figura 4-22 – Placa de saudação das rendeiras a São João Batista ... 59

Figura 4-23 – Desenho feito à mão ... 64

Figura 4-24 – Renda com seu desenho ... 64

Figura 4-25 – Par de bilros ... 64

Figura 4-26 – Rendeira enchendo os bilros ... 64

Figura 4-27 – Almofada e cavalete... 65

Figura 4-28 – Par de bilros sendo encaixado no alfinete ... 66

Figura 4-29 – Dois pares de bilro encaixados no alfinete ... 66

Figura 4-30 – Bilros na almofada ... 66

Figura 4-31 – Rendeiras manipulando os bilros ... 66

Figura 4-32 – Rendeira em atividade ... 67

Figura 4-33 – Rendeira em atividade ... 67

Figura 4-34 – Rendeira costurando duas partes de uma camisa ... 67

Figura 4-35 – “Traças” sendo unidas para formação de uma “rosa”... 67

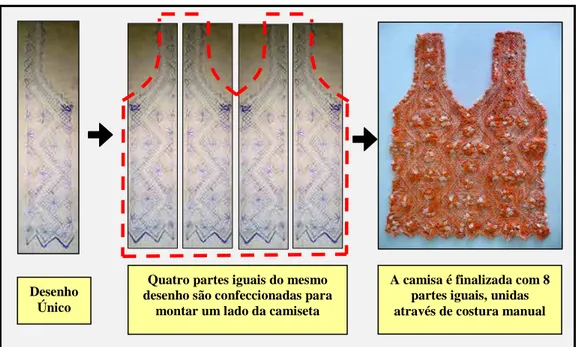

Figura 4-36 – Montagem manual de uma camiseta feminina ... 68

Figura 4-37 – Fluxo de produção de uma camiseta (simplificado) ... 68

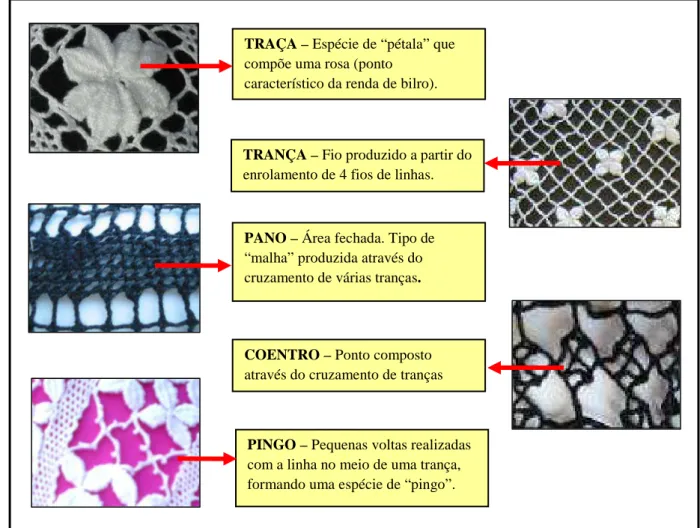

Figura 4-38 – Pontos da renda de bilro encontrados na Vila de Ponta Negra ... 69

Figura 4-39 – Quadro demonstrativo de algumas tramas de renda produzidas no Núcleo ... 70

Figura 5-40 – Instrução da demanda (Oficina de Design)... 79

Figura 5-41 – Esquema multifuncional do dispositivo de construção social da Oficina ... 84

Figura 5-42 – Esquema de Construção Sóciotécnica da Oficina... 89

Figura 5-43 – Correspondência entre desenho e renda... 90

Figura 5-45 – Propostas de produtos com renda como componente principal ... 91

Figura 5-46 – Propostas de desenhos das bandeiras ... 92

Figura 5-47 – Correspondência entre desenho feito à mão e o no computador ... 93

Figura 5-48 – Desenho da Bandeira de Portugal (eliminado) ... 94

Figura 5-49 – Desenho confeccionado após primeira validação e levado para segunda ... 95

Figura 5-50 – Propostas de desenhos de ícones da cidade do Natal... 96

Figura 5-51 – Propostas de desenhos geométricos e abstratos ... 97

Figura 5-52 – Desenho original (esquerda) e renda alterada (direita) ... 98

Figura 5-53 – Desenho da Bandeira da Noruega ... 99

Figura 5-54 – Produção da Bandeira da Noruega – (eliminada) ... 99

Figura 5-55 – Desenhos concebidos durante a oficina ... 99

Figura 5-56 – ciclo de produção de uma bandeira... 100

Figura 5-57 – ciclo de produção de um desenho geométrico ... 100

Figura 5-58 – ciclo de produção de desenho da série “Natal”... 101

Figura 5-59 – ciclo de produção de um caracol... 101

Figura 5-60 – Produtos gerados na oficina ... 102

Figura 5-61 – Camiseta toda em renda ... 103

Figura 5-62 – Aplicação de renda em camiseta de malha ... 103

Figura 5-63 – Gráfico 2 – Principais motivos da descontinuidade da produção ... 104

Figura 5-64 – Gráfico 3 – Contribuição do dinheiro da renda no orçamento doméstico ... 108

Figura 5-65 – Gráfico 4 – Renda financeira das rendeiras ... 108

Figura 6-66 – 1º desenho da Bandeira do Brasil ... 112

Figura 6-67 – 2º desenho da Bandeira do Brasil ... 112

Figura 6-68 – Esquema de produção do novo desenho da Bandeira do Brasil ... 114

Figura 6-69 – Comparação entre os desenhos da Bandeira do Brasil ... 115

Figura 6-70 – Comparação entre as camisetas com rendas da Bandeira do Brasil. ... 115

Figura 6-71 – Croqui da estrutura de bambu retangular ... 116

Figura 6-72 – Croqui da estrutura de bambu triangular ... 116

Figura 6-73 – Rendeira ensinando o designer/mestrando a rendar ... 117

Figura 6-74 – designer/mestrando rendando ... 117

Figura 6-75 – Detalhe da malha ... 118

Figura 6-76 – Simbologias gráficas dos pontos da renda ... 118

Figura 6-77 – Malha com simbologias inseridas ... 119

Figura 6-78 – Primeiras propostas de desenhos para tela da luminária ... 119

Figura 6-79 – Redesenho das telas da luminária ... 120

Figura 6-80 – Desenho final da tela da luminária confeccionado em duas partes simétricas 120 Figura 6-81 – Processo de produção da estrutura de bambu ... 121

Figura 6-82 – Estrutura de bambu quadrada ... 121

Figura 6-83 – Artesão e rendeira estudando a montagem da luminária ... 121

Figura 6-84 – Luminária finalizada (estrutura de bambu + telas de renda) ... 122

Figura 6-85 – Detalhe da tela luminária ... 124

Figura 6-86 – Luminária com a lâmpada acesa ... 124

Figura 6-87 – Luminária com a lâmpada apagada ... 124

Figura 6-88 – Detalhes da amarração das telas na estrutura de ferro ... 124

Figura 6-89 – Modelo desfilando com peça tradicional ... 125

Figura 6-90 – Modelo desfilando com “novo” produto ... 125

Tabela 2-1 – Classificação do Artesanato ... 22

Tabela 2-2 – Classificação quanto à organização do trabalho artesanal ... 23

Tabela 2-3 - Pontos da renda e variações de nomenclatura ... 27

Tabela 4-4 – Produtos confeccionados no Núcleo. ... 71

Tabela 4-5 – Quantidade de peças em estoque no Núcleo ... 73

Tabela 4-6 – Relação entre valor da peça, tempo de produção e valor de hora de trabalho ... 77

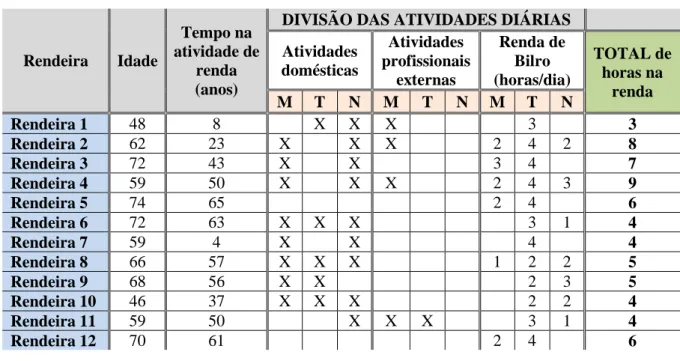

Tabela 4-7 – Rotina de trabalho das rendeiras de bilro da Vila de Ponta Negra ... 60

Tabela 5-8 – Cronologia dos acontecimentos da demanda de trabalho ... 80

! "# $% ... 14

1.1 Objetivos ... 16

1.2 Justificativa ... 16

1.3 Estrutura do trabalho ... 18

& ! ' ' '# " '( " ... 19

2.1 Trabalho e Produção Artesanal... 19

2.2. Classificação e Organização do Trabalho Artesanal ... 22

2.3 Artesanato das Rendas ... 24

2.3.1 Renda de Bilro ... 25

2.4 Ergonomia ... 28

2.4.1 Antropotecnologia ... 32

2.4.2 Ergonomia Participativa e Construção Social ... 36

2.5 Design ... 38

2.5.1 Design e Produção Artesanal ... 40

2.6 Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária ... 42

) ! *' +" ' , " ... 45

3.1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET)... 45

3.1.1 Análise Global ... 45

3.1.2 Estudo da população ... 46

3.1.3 Análise da atividade das Rendeiras ... 47

3.2 Concepção da Oficina de Design... 48

3.3 Análise dos resultados da oficina ... 49

- ! '# ' ." # " ' # #'+ ... 51

4.1 Vila de Ponta Negra ... 51

4.2 Núcleo de Produção Artesanal “Rendeiras da Vila” ... 53

4.3 Rendeiras ... 56

4.4 Renda de Bilro: processo produtivo ... 63

4.5 Renda de Bilro: produto ... 69

4.6 Renda de Bilro: comercialização ... 74

4.7 Fecho do Capítulo ... 77

5.1 Instrução da Demanda ... 78

5.1.1 Restrições e Critérios da demanda externa (Oficina de Design) ... 80

5.2 Construção Social da Oficina de Design ... 82

5.2.1 Esquema de Construção Social ... 84

5.3 Construção Sociotécnica da Oficina ... 88

5.3.1. Pesquisa Situada – Núcleo de Produção Rendeiras da Vila ... 90

5.3.2 Pesquisa Documental ... 90

5.3.3 Criação das primeiras propostas de produtos e desenhos ... 91

5.3.4 Pesquisa de Situação de Referência ... 92

5.3.5 Criações de novos desenhos e segunda validação (GA – Rendeiras Líderes) ... 94

5.3.6 Detalhamento dos Desenhos ... 95

5.3.6.1 Série “Ícones da cidade de Natal” ... 96

5.3.6.2 Série “Geométricos” ... 96

5.3.7 Realização da Oficina ... 97

5.4 Resultados e avaliações da oficina de Design ... 102

5.4.1 Considerações da instituição apoiadora acerca da Oficina de Design ... 109

5.5 Fecho do Capítulo ... 110

0 ! $1' ( 2 " "# ' ' "+# ... 111

6.1 Redesenho da Bandeira do Brasil ... 111

6.2 Projeto de luminária (primeira versão) ... 116

6.2.1 Desenho da renda luminária ... 117

6.2.2 Projeto da luminária (primeira versão) ... 121

6.3 Projeto de luminária (segunda versão) ... 123

6.4 Exposição do Projeto “Rendeiras da Vila” ... 124

6.5 Fecho do Capítulo ... 125

3 ! #4 " ' ' " "# ' ' "+# ... 127

7.1 Análises e discussões sobre a Oficina de Design ... 127

7.2 Análises e Discussões acerca das ações pós-oficina ... 137

5 ! # " ' $1' "# " ... 140

8.1 Conclusões ... 140

8.2 Limitações do trabalho ... 141

8.3 Sugestões de trabalhos futuros ... 142

REFERÊNCIAS ... 143

78

! "

9:

A transformação de uma matéria-prima a partir de processos criativos em produtos de uso foi o principal indício da atividade artesanal, como afirma Rugiu (1998), quando menciona que o artesanato está presente no cotidiano do homem desde os povos mais primitivos. Adveio das necessidades do indivíduo de se alimentar, de se proteger e de se expressar. Foi, sem dúvida, um processo empírico de desenvolvimento operacional e do estabelecimento de ocupações mais específicas na formação social, dando origem ao trabalho artesanal e aos artesãos de vários gêneros.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO – se refere ao artesanato como um tipo de manifestação popular que é renovada a cada geração de artesãos, conservando a herança cultural e refletindo a criatividade, cultura e o patrimônio de uma nação. Os produtos do artesanato, desenhados com propósitos utilitários ou artísticos, representam uma valiosa forma de expressão cultural e um "capital" de autoconfiança que são especialmente importantes nos países em desenvolvimento, como o Brasil (UNESCO, 2007).

Para o SEBRAE (2004), entre as cadeias produtivas no Brasil, o artesanato tem elevado potencial de ocupação e geração de renda em todos os estados, posicionando-se como um dos eixos estratégicos de valorização e desenvolvimento dos territórios, possuindo, em cada localidade, diferentes tipos de produtos, feitos a partir da matéria-prima que cada região oferece.

Segundo Barroso (1999), o setor de produção artesanal é para muitos políticos uma opção estratégica para reduzir a pressão social causada pelo desemprego. Diante desse quadro, esse setor tem-se transformado em alvo de intervenções cada vez mais freqüentes e sistemáticas. Essas intervenções são promovidas por diversos organismos da esfera pública e privada, cujas principais motivações e justificativas referem-se à necessidade de integrar à vida econômica do país uma atividade que, durante muito tempo, foi marginalizada e tratada apenas dentro da ótica da assistência social.

tem procurado gerar oportunidades de trabalho e de renda, bem como estimular o aproveitamento das vocações regionais, levando à preservação das culturas locais e à formação de uma mentalidade empreendedora nos artesãos (BRASIL, 2007).

De modo paralelo, surgem, regional ou localmente, projetos de apoio e fomento ao artesanato, advindos de diferentes grupos e entidades privadas, governamentais ou não-governamentais, que são apoiados pelo PAB e procuram corroborar com os mesmo objetivos deste programa. No estado do Rio Grande do Norte, destaca-se o Programa Estadual de Artesanato – PROART –, criado em 2003 com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades do artesanato potiguar nas diversas tipologias artesanais encontradas no estado.

Para fins desta pesquisa, destacamos a produção da Renda de Bilro, ainda encontrada em algumas cidades litorâneas brasileiras. No Rio Grande do Norte, ainda é possível encontrar esse tipo de artesanato nas cidades de Natal, Parnamirim e Nísia Floresta. Esta pesquisa foi realizada no Núcleo de Produção Artesanal Rendeiras da Vila, situado na turística Vila de Ponta Negra, anexa à praia de mesmo nome, em Natal-RN.

Identificamos que algumas ações pontuais de incentivo à produção e à comercialização, a exemplo de convites para exposição e comercialização em eventos e feiras, fornecimento de embalagens, etiquetas, entre outras, já foram promovidas no Núcleo de Produção Artesnal “Rendeiras da Vila” por entidades públicas e privadas; entretanto, nenhuma provocou mudanças significativas para as artesãs e para o Núcleo. Dentre essas ações, destaca-se a realização de uma Oficina de Design, ocorrida em Julho de 2006, com dezenove rendeiras da Vila de Ponta Negra; essa oficina contou com a participação do autor desta pesquisa – o qual foi seu instrutor –, adotando regras definidas pela instituição financiadora.

Diante disso, as principais questões desta pesquisa são:

a) Quais foram os resultados efetivos da Oficina de Design para as rendeiras e para o Núcleo de Produção?

b) Por que os ensinamentos repassados na Oficina de Design não foram absorvidos e continuados pelas rendeiras?

socioculturais, antropológicos, geográficos, demográficos, condições de trabalho, dentre outros.

1.1 Objetivos

O objetivo central deste trabalho é analisar, à luz da Antropotecnologia, os motivos pelos quais os ensinamentos repassados através de uma Oficina de Design realizada com um grupo de 19 Rendeiras de Bilro da Vila de Ponta Negra, em Natal-RN, não foram absorvidos e bem aceitos pelo grupo de artesãs.

Como objetivos específicos, apresentamos:

a) caracterizar a atividade da renda de bilro na Vila de Ponta Negra;

b) compreender a organização do trabalho e a produção da renda no Núcleo de Produção Artesanal Rendeiras da Vila;

c) Descrever a Oficina de Design;

d) compreender as razões pelas quais essa oficina não surtiu resultados efetivos para as rendeiras;

e) identificar quais os fatores antropotecnológicos que possivelmente influenciaram o insucesso da ação;

1.2 Justificativa

Segundo o Programa do Artesanato Brasileiro – PAB –, o Brasil tem hoje 8,5 milhões de artesãos, e o faturamento anual do setor é de cerca de R$ 30 bilhões, sendo o artesanato nacional um setor da economia cujo crescimento possui alto potencial de geração de trabalho e de renda de modo mais descentralizado (BRASIL, 2007).

Dados publicados pela Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social e Programa Estadual de Artesanato – STBS/PROART (SINE/RN, 2007) – mostram que, nas décadas de 80/90, cerca de 65.000 pessoas praticavam atividades artesanais no Rio Grande do Norte, encontrando nelas sua subsistência. Entre os anos de 2000 e 2004, esses números diminuíram para cerca de 40.000 pessoas, segundo informação da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social e do Programa de Artesanato do Rio Grande do Norte (SEJUC, 2007).

artesanato no Rio Grande do Norte abandonaram o ofício. As rendeiras da Vila de Ponta Negra estão inclusas nessa realidade.

Mediante a análise quantitativa dos dados, observamos que o número de mulheres que praticavam a arte da renda na Vila tem diminuído com o passar dos anos, e o Núcleo de Produção Artesanal, local de estudo desta pesquisa, reflete esse contexto. Foi constatado que nove, ou seja, 64% das quatorze artesãs que freqüentavam o lugar na sua fundação em 1999 deixaram de freqüentá-lo e passaram a rendar de forma esporádica e sem assiduidade, restando atualmente apenas 5 que rendam de forma efetiva, diariamente no local.

Supõe-se que essa diminuição no número de rendeiras na Vila e no Núcleo esteja relacionada a vários fatores, a saber: a renda é uma atividade realizada predominantemente por pessoas idosas; o desinteresse das novas gerações em aprender e praticar o ofício; o retorno financeiro da produção é muito baixo, e o tempo de produção das peças (muito elevado); a comercialização é insuficiente para manutenção do trabalho e garantia de sustento. (SALDANHA et al, 2007).

Somada a esses problemas está a escassez de políticas – públicas e privadas – capazes de proporcionar apoio mais efetivo à produção artesanal do Núcleo. Durante os 10 anos de existência do Núcleo de Produção, nenhuma ação governamental ou de instituição privada gerou resultados positivos e duradouros para as rendeiras. Problemas críticos relativos à comercialização e divulgação, por exemplo, mantêm-se ao longo dos anos, e o que observamos, de fato, são queixas das artesãs e um sentimento de descrença e desconfiança quanto a toda ação advinda de entidades externas.

Esse trabalho se propõe analisar, criticamente, uma dessas ações (intervenção de Design) realizada junto às rendeiras, promovida por uma instituição privada de fomento ao turismo na região Nordeste.

Do ponto de vista prático, esta pesquisa se justifica por demonstrar que o insucesso de muitas intervenções no setor artesanal pode estar relacionado à desconsideração de alguns aspectos antropotecnológicos da comunidade receptora da tecnologia.

1.3 Estrutura do trabalho

O trabalho foi organizado de maneira a conduzir o leitor a um entendimento seqüencial lógico da pesquisa, a fim de situá-lo no embasamento teórico e no estudo de caso apresentado.

O próximo capítulo – Referencial Teórico – é dedicado à exposição do referencial teórico utilizado para nortear e delimitar a pesquisa, de forma a promover um conhecimento mais aprofundado de temas como a Produção Artesanal e a Antropotecnologia, fundamentos das análises deste trabalho.

O capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa – apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, mostrando a classificação, abordagem e universo desta, além das estratégias para coleta, tabulação e tratamento dos dados.

O quarto capítulo – Renda de Bilro na Vila de Ponta Negra – descreve detalhadamente o local de realização da pesquisa e as atividades desenvolvidas pelas rendeiras, demonstrando as características da produção de renda e das artesãs envolvidas.

No capítulo 5 – Oficina de Design –, demonstra-se como se deram a motivação, identificação e instrução da demanda, além de detalhar a construção sociotécnica da oficina e os resultados obtidos com a ação.

O capítulo 6 – Ações Pós-oficina – é dedicado à exposição das ações realizadas pela equipe de pesquisadores após a execução da oficina. O sétimo capítulo – Análises dos Resultados – mostra uma análise crítica e uma discussão construtiva, fundamentadas nos conceitos da Antropotecnologia, acerca dos resultados da oficina e das demais atividades realizadas junto ao Núcleo de Produção, levantando hipóteses e propondo sugestões.

78

&

!

;

Este capítulo apresenta o conteúdo teórico da pesquisa, o qual é o elemento norteador dos estudos, análises e resultados apresentados. Serão apresentados aqui tópicos relativos ao Trabalho e Produção Artesanal, Artesanato das Rendas, Renda de Bilro, Ergonomia, Antropotecnologia, Ergonomia Participativa, Construção Social, Design, Design na Produção Artesanal e Economia Solidária.

2.1 Trabalho e Produção Artesanal

González (2006), em seu livro Arte y Cultura Popular, refere-se à origem do trabalho artesanal da seguinte forma:

Un buen número de antropólogos contemporáneos han sustituído el tradicional término “sapiens” por “habilis” para establecer la diferencia fundamental entre el ser humano y los demás integrantes del reino animal. Podemos hablar de hombres cuando en algún lugar de la tierra, posiblemente en el Africa – de acuerdo con la información que hoy poseemos – algún antropoide modificó um elemento de la naturaleza (un pedazo de madera, hueso o piedra) y con este objeto, guiado por sus manos y elevado a categoría de herramienta, modificó la realidad circundante para lograr ciertos objetivos.1

Segundo Azevedo (1998), antes da industrialização, apenas o trabalho artesanal supria as necessidades das comunidades rurais e, embora de algumas décadas para cá materiais novos tenham invadido o cotidiano dos artesãos, estes não perderam, pelo menos irremediavelmente, esses saberes ancestrais.

Os recursos naturais transformados em artefatos pelas mãos de habilidosas pessoas são fruto de um trabalho constituído por características próprias que parecem não mudar significativamente ao longo dos anos, como mostra Mills (1951), quando elenca seis das características principais do trabalho artesanal:

1Um bom número de antropólogos contemporâneos tem substituído o tradicional termo “sapiens” por “habilis”

1) há uma preocupação suprema com a qualidade do produto e a arte de fazê-lo, além de existir uma relação interna entre o artesão e os produtos que ele faz, desde o projeto até sua finalização, que ultrapassa a mera relação legal de propriedade e torna espontânea e entusiástica a sua vontade de trabalhar;

2) o que é realmente necessário num trabalho artesanal é que o vínculo entre o produtor e o produto seja psicologicamente possível; mesmo que o produtor não seja legalmente proprietário, deve possuir o produto psicologicamente, no sentido de que conhece o que este inclui de habilidade, labor e matéria-prima;

3) o trabalhador é livre para começar o trabalho de acordo com seus planos e, durante a atividade, tem liberdade para modificar sua forma e técnica de criação. O artesão é o dono de sua atividade e de si mesmo. Ele é responsável pelo produto final e livre para assumir essa responsabilidade. Ele próprio deve resolver seus problemas e dificuldades em relação à forma final que deseja atingir. Se em algumas fases o trabalho é penoso, mecânico e monótono, o artesão supera esses obstáculos pela satisfação antecipada com o produto final;

4) o trabalho do artesão é um meio de desenvolver sua habilidade e, ao mesmo tempo, um meio de desenvolver a si próprio como homem. O auto-aperfeiçoamento não é um objetivo ulterior, mas é o resultado cumulativo da dedicação à sua arte e do exercício dela;

5) no padrão artesanal, não há separação alguma entre trabalho e divertimento, entre trabalho e cultura. O divertimento é uma atividade agradável, mas se o trabalho é também uma ocupação agradável, é igualmente um divertimento, embora sério, como brincar é uma coisa séria para as crianças;

6) o trabalho do artesão é a base de sua vida; ele não procura no lazer a evasão para um domínio separado do trabalho; traz para seus momentos de descanso os valores e as qualidades desenvolvidos e empregados nas horas de trabalho. O “trabalho” e a “cultura” não são domínios separados. A criação artesanal é o instrumento da cultura e para o artesão não há nenhuma descontinuidade entre o mundo da cultura e o do trabalho.

Complementando essas características, destacamos também o completo domínio do artesão sobre o produto e processo. Ele define o que e como fazer, a hora de iniciar e de parar, o ritmo de trabalho, as pausas, as matérias-primas, a forma do produto, etc. Além disso, possui domínio total sobre o processo criativo, podendo, com isso, criar seus próprios moldes e padrões de produção (LIMA E GOMES, 1989).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO (2007) define produtos artesanais da seguinte forma:

derives from their distinctive features, which can be utilitarian, aesthetic, artistic, creative, culturally attached, decorative, functional, traditional, religiously and socially symbolic and significant 2.

O Conselho Mundial do Artesanato define como artesanato toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. O artesanato tradicional é, portanto, o conjunto de artefatos expressivos da cultura de um determinado grupo, representativo de suas tradições e incorporado à sua vida cotidiana (SEBRAE, 2004).

Lima (2005, p. 14) afirma que, no mundo contemporâneo, existe uma enorme gama de objetos que podem ser classificados como artesanato; no entanto, ressalta duas condições importantes para essa classificação: primeiro, o fato de a produção ser essencialmente manual; segundo, a liberdade do artesão para definir o ritmo da produção, a matéria-prima, a tecnologia que irá empregar e a forma que pretende dar ao objeto, produto de sua criação, de seu saber, de sua cultura.

Sobre o artesanato tradicional, Lima (op. cit.) ressalta que este tem como destaque seu valor cultural, valor este que, em certos momentos, torna-se vantagem e em outros, desvantagem, uma vez que vai exigir uma sensibilidade singular para lidar com essa produção sem ferir valores, códigos de comportamento, saberes, etc., que detém o portador desse saber – no caso, o artesão.

Leite (2005), por sua vez, conceitua artesanato tradicional numa perspectiva social e antropológica ao relacionar o produtor e seu produto:

Chamamos aqui de artesanato tradicional aquele cuja inserção social no contexto de sua produção se reflete no modo de vida de quem o produz. Todo artesanato tem valor cultural, mas apenas alguns guardam a memória de saberes tradicionais que se perpetuam e se renovam na arte de fazer. Esses saberes condensam experiências coletivas e demarcam formas de transmissão do conhecimento técnico e estético. Desse modo, pensar o artesanato a partir da sua inserção social nos modos de vida de quem o produz implica considerá-lo produto e processo. Essa dupla caracterização nos indica que devemos pensar o produto artesanal não apenas em sua forma final, mas igualmente como um processo que ultrapassa a mera produção de mercadorias. Esse processo artesanal tem, no âmbito das relações entre produto e produtor, uma dimensão social (que se reflete nos modos de vida de quem os produz); uma dimensão pedagógica (que se materializa nos saberes que se difundem e no conhecimento integral do saber-fazer); uma dimensão simbólica (que se externaliza no produto como bem cultural); uma

2

dimensão econômica (que se concretiza nas trocas, quando o artesanato é alçado à categoria de mercadoria). São os saberes compartilhados que se ajustam no cotidiano e nos costumes, que se traduzem na preservação inovadora das técnicas e estéticas artesanais.

2.2. Classificação e Organização do Trabalho Artesanal

As classificações apresentadas a seguir são definidas pelo Conselho Mundial do Artesanato e, no Brasil, são apresentadas pelo Programa SEBRAE de Artesanato, através do Termo de Referência (2004) dessa instituição.

Tabela 2-1 – Classificação do Artesanato Fonte: SEBRAE (2004)

Arte Popular

Conjunto de atividades poéticas, musicais, plásticas e expressivas que configuram o modo de ser e de viver próprios do povo de um lugar. Objetos únicos originários de criação individual e fruto da experiência do olhar atento de um indivíduo.

Artesanato Conceitual Contemporâneo

Objetos produzidos por pessoas com alguma formação artística, resultante de um projeto deliberado de afirmação de um estilo de vida ou afinidade cultural. A inovação é o elemento principal que distingue esse artesanato das demais categorias. Por detrás desses produtos, existe sempre uma proposta, uma afirmação sobre estilo de vida e valores, muitas vezes ligados ao movimento ecológico e naturalista.

Artesanato de Referência

Cultural

Caracterizado pela incorporação de elementos próprios da região onde são produzidos. Resultam de uma intervenção planejada de artistas e designers em parceria com artesãos, com o objetivo de diversificar produtos e, ao mesmo tempo, resgatar ou preservar seus traços culturais representativos.

Artesanato Indígena

Objetos produzidos no seio de uma comunidade indígena por seus próprios membros. Resultam, em sua maioria, de uma produção coletiva, incorporada ao cotidiano da vida de diversas etnias, prescindindo da figura do artista ou do autor.

Artesanato Tradicional

Conjunto de artefatos expressivos da cultura de um determinado grupo, representativo de suas tradições e incorporados à sua vida cotidiana. Sua produção é, em geral, de origem familiar ou de pequenos grupos que vivem em um mesmo território, o que favorece a transferência de conhecimentos sobre técnicas, processos e desenhos originais. Sua importância e seu valor cultural decorrem do fato de ser depositário de um passado, de acompanhar histórias e tradições transmitidas de geração em geração, de fazer parte integrante e indissociável dos usos e costumes de um determinado grupo.

Produtos Semi-industriais e industrializados

Produtos feitos em grande escala, em série, com utilização de moldes e formas, máquinas e equipamentos de reprodução, com pessoas envolvidas e conhecedoras apenas de partes do processo.

Trabalho Manual

Trabalhos que exigem destreza e habilidade, porém utilizam moldes e padrões pré-definidos e muitas vezes desvinculados da cultura de um lugar. Os objetos não resultam de um processo criativo efetivo, mas da reprodução e cópia de padrões de uso universal.

Quanto à organização do trabalho artesanal, a definição se dá da seguinte maneira:

Tabela 2-2 – Classificação quanto à organização do trabalho artesanal Fonte: SEBRAE (2004)

Núcleo de Produção Familiar

A força de trabalho é constituída por membros de uma mesma família, alguns com dedicação integral e outros com dedicação parcial ou esporádica. A direção das atividades é exercida pelo pai ou pela mãe (dependendo do tipo de artesanato que se produza), que organizam o trabalho de filhos, sobrinhos e outros parentes.

Grupo de Produção Artesanal

Agrupamentos de artesãos atuando no mesmo segmento artesanal ou em segmentos diversos, e que se valem de acordos informais, tais como: aquisição de matéria-prima e/ou de estratégias promocionais conjuntas e produção coletiva.

Empresa Artesanal

São núcleos de produção que evoluíram para a forma de micro ou pequenas empresas, com personalidade jurídica, regida por um contrato social. Como quaisquer empresas privadas, buscam vantagens comerciais para continuar a existir. Empregam artesãos e aprendizes encarregados da produção, remunerados, em geral, com um salário fixo ou uma pequena comissão sobre as unidades vendidas.

Associação

Uma associação é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, constituída com o objetivo de defender e zelar pelos interesses de seus associados. São regidas também por estatutos sociais, com uma diretoria eleita em assembléia para períodos regulares.

Cooperativa

As cooperativas são associações de pessoas de número variável (não inferior a 20 participantes) que se unem para alcançar benefícios comuns, em geral, para organizar e normalizar atividades de interesse comum. O objetivo essencial de uma cooperativa na área do artesanato é a busca de uma maior eficiência na produção com ganho de qualidade e de competitividade.

A produção artesanal da renda de bilro analisada neste trabalho pode ser classificada como artesanato tradicional, visto que possui um alto valor cultural e mediano volume de produção. O modo de organização do trabalho se classifica como grupo de produção artesanal, principalmente pelo fato de as artesãs trabalharem unidas e serem regidas por acordos informais firmados entre elas próprias.

2.3 Artesanato das Rendas

Historicamente, é difícil precisar como a arte da renda surgiu e foi disseminada por gerações até os dias atuais. No entanto, narrações históricas e lendárias apontam para o surgimento dessa arte a partir da seguinte estória:

Todos os dias, à beira da praia, uma bela moça esperava ansiosa por um jovem pescador voltar do mar. Este jovem era o seu grande amor. E para que o longo tempo de espera passasse mais rápido, a jovem se distraía confeccionando as redes que o rapaz usava em seu trabalho. Um dia, repentinamente, o jovem foi convocado pelo exército de seu país, e, portanto, teria que se afastar do seu amor por um grande período. E pior, faria isso sem a certeza de voltar para ela um dia. Essa notícia deixou a moça inconsolável e para aliviar um pouco a dor de sua amada, o pescador quis dar-lhe um presente. Acreditava que, com isso, conseguiria manter-se vivo na lembrança da moça. Então o pescador pegou seu barco e rumou para o alto mar e, chegando em águas profundas, mergulhou e voltou com a mais bela alga em suas mãos. De volta a terra, entregou a lembrança à sua amada e partiu. Mas a alga, sendo frágil e delicada, tinha vida efêmera e, dia após dia, ia se decompondo, desaparecendo. A moça sentiu medo de perder a única matéria tangível de seu amor e, para eternizar sua lembrança, teve a idéia de reproduzir a alga com as linhas e agulhas que usava para confeccionar as redes de pesca de seu amado. Com suas mãos habilidosas, ponto a ponto, a alga foi sendo tecida e seu amor se tornando mais forte. Com o fim de seu trabalho, o milagre aconteceu, a alga tecida estava imortalizada e, assim, a primeira renda acabara de nascer no mundo (NÓBREGA, 2005, p. 23).

Muitas escolas da Bélgica, França e Itália ensinavam rendaria a meninas pequenas, e a renda feita à mão era procurada pela Igreja, realeza e senhores mais ricos. Na França, foram abertas escolas de rendaria em Le Puy, Château Lauray e Aleçon. Para empregar as crianças formadas por essas escolas, foram abertas fábricas espalhadas por toda a França, o que levou a um florescimento da indústria da renda. Depois da Revolução Francesa e a queda da aristocracia, a indústria rendeira se desmantelou (DAWSON, 1984).

com a região belga intitulando-se a inventora da renda de bilros, e a italiana requerendo a patente da renda de agulhas.

No Brasil, segundo Dantas (2004), as técnicas e saberes do rendar chegaram através dos colonizadores portugueses, dos imigrantes europeus que adentraram o país a partir do século XIX e ainda sob influxos indiretos por meio dos livros provenientes de países cuja influência se impõe pelo prestígio cultural, como é o caso da França. Diversas denominações e tipologias de rendas chegaram ao país, cada uma com sua peculiaridade.

Maia (1980) se refere à renda como sendo a obra na qual um fio, conduzido por uma agulha, ou vários fios trançados por meio de bilros engendram um tecido e produzem combinações de linhas análogas às que o desenhista obtém com o lápis. Algumas das denominações das rendas e dos bordados que integram o amplo espectro de expressões do artesanato brasileiro e, sobretudo, nordestino são as seguintes: Renda de Bilro ou de Almofada, Renda Irlandesa, Renascença, Filé, Labirinto, Rendendo, Richelieu, Matiz, Rococó, Ponto cheio, de Cruz ou de Marca (DANTAS, op. cit.).

2.3.1 Renda de Bilro

A renda de bilro (foco de estudo desta pesquisa) tem no Ocidente uma história de mais de quatro séculos, sendo destacada no Brasil como a renda que logrou maior área de difusão no passado, tendo-se espalhado pelas diferentes regiões, embora, atualmente, esteja mais difundida no Nordeste, particularmente no Ceará, onde a tradição é mais forte e remonta pelo menos ao século XVIII (DANTAS, op cit.).

A renda de bilro é também chamada de “renda da terra”, “renda de almofada” e “renda de birro”. Ela se diferencia dos outros tipos de renda principalmente pela utilização dos bilros, pequenas peças de madeira que auxiliam o trançar dos fios e que dão nome à arte (MAIA, 1980, p. 24).

Segundo Dawson (1984), no seu livro Renda de Bilros para iniciantes, escrito em 1977, em formato de manual de aprendizagem, são necessários os seguintes instrumentos para rendar: almofada “chata”; “rolo” ou “honiton”; bilros; moldes (papelão); alfinetes finos e grossos, além de furador para os moldes.

Para produção da renda, a artesã utiliza como base o molde (papelão picado), também chamado de “pique”, que é fixado na almofada cilíndrica por meio de alfinetes ou espinhos de xique-xique, e orienta a produção da renda até que, depois de concluída, torne-se a representação fiel do desenho. A forma de rendar também se difere em relação à renda de agulhas, sobretudo nos motivos e desenhos usados (MAIA, op. cit., p.24).

Figura 2-4 – Diferentes tipos de bilros

Fotos: Autor desconhecido – Fonte: www.google.com.br

Figura 2-3 – Mulheres rendeiras (renda de bilro) Foto: Autor desconhecido - Fonte: www.google.com.br Figura 2-2 – Rendeira de bilro (Origem na Europa)

Ainda de acordo com Maia (1980), são sete os tipos de pontos realizados no feitio da renda de bilro no Brasil. Esses pontos recebem diversas nomenclaturas em diferentes regiões, pois muitas vezes emergem da criatividade de cada artesã, mas não sofrem modificações na forma de fazer (Tabela 2-3).

Tabela 2-3 - Pontos da renda e variações de nomenclatura Fonte: Maia (op. cit.)

PONTO VARIAÇÕES DE NOMES

1 TRAÇA Nome utilizado em quase todo o Nordeste. O mesmo de palma na Bahia. 2

MEIO TROCADO Utilizado em todo Nordeste. Corresponde a ponto inteiro em Santa Catarina.

3

FINAGRAN Utilizado em alguns estados do Nordeste e conhecido como perna

esquecida, ponto puxado ou alça em Santa Catarina.

4

TIJOLO Utilizado em toda região Nordeste. Corresponde a pastilha em Santa Catarina.

5 PANO Denominação genérica em todas as regiões. 6 COENTRO OU PÉ

DE COELHO

Usados no Nordeste e não constatados em Santa Catarina.

7 TRANÇA Usado em todos os estados brasileiros.

Dantas (2004) destaca que no município de Poço Redondo, no sertão sergipano, rendeiras de bilro octogenárias misturam memórias do trabalho e do antigo comércio das rendas com as histórias dos cangaceiros que muito freqüentavam a região. Essa associação fixou-se no imaginário das populações citadinas por meio de músicas atribuídas a Lampião e divulgadas através de filmes e discos por todo o Brasil. Ainda segundo o autor, as velhas rendeiras de Poço Redondo acreditam que sua tradição vai se acabar com elas, pois não conseguem repassar para as jovens a técnica e o gosto pelo trabalho. Já em São Sebastião

Figura 2-5 – Papelão picado Foto: Autor desconhecido Fonte: www.google.com.br

Papelão picado para orientar a renda

(AL), as crianças aprendem a rendar com bilros, assegurando a persistência da tradição secular que enfrenta os desafios colocados pela industrialização e, mais recentemente, pela globalização.

Atualmente, a renda de bilro ainda é encontrada em várias cidades litorâneas do Nordeste e do Sul do país; no entanto, segundo Zanella et al (2000, p. 5), com o passar dos anos, essa atividade artesanal, como não poderia deixar de ser, também foi modificada. Praticada, em princípio, para produzir peças ornamentais de casas e igrejas, com o decorrer do tempo e diante das dificuldades econômicas, passou a ser vista como meio para obter subsídios para complementar o orçamento familiar. A renda de bilro, em certo momento, ultrapassou o âmbito do folclore e das tradições e integrou o rol das atividades econômicas; contudo, hoje, parece voltar à sua origem: tradicional e menos comercial.

2.4 Ergonomia

Historicamente, a Ergonomia era praticada por nossos ancestrais empiricamente, na medida em que estes projetavam e concebiam ferramentas adaptadas às suas mãos e corpos na busca por uma eficiência nas atividades de caça e de pesca de alimentos (VIDAL, 2002). Com o passar dos anos, foi sendo difundida cientificamente e, segundo Falzon (2007), após a Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser objeto de estudo de vários profissionais, recebendo a conceituação de diversos autores. Ainda de acordo com Falzon (op. cit.), as primeiras definições científicas sobre o que é Ergonomia utilizavam uma fórmula clássica e tratava apenas de “adaptação do trabalho ao homem”, como demonstra a definição da Société d’ergonomie de langue française (SELF), de 1970:

Figura 2-7 – Renda de bilro (bilros) Foto: Autor desconhecido Fonte: www.google.com.br

A ergonomia pode ser definida como a adaptação do trabalho ao homem, ou, mais precisamente, como a aplicação de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessária para conceber ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia.

Ainda nessa perspectiva clássica, Iida (2002, p. 1) define:

Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, partindo do conhecimento do homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando-o às capacidades e limitações humanas, com objetivos práticos de segurança, satisfação e bem-estar dos trabalhadores no seu relacionamento com os sistemas produtivos.

Falzon (2007) destaca a relevância das primeiras definições para a compreensão da evolução da Ergonomia, mas ressalta a importância de novas definições em que outros elementos conceituais estejam inseridos. Para ilustrar isso, o autor compara a primeira definição da International Ergonomics Association – IEA – com a definição usada atualmente, criada em 2000, após dois anos de discussões internacionais.

Primeira definição da IEA:

A ergonomia é o estudo científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e ambientes de trabalho. Seu objetivo é elaborar, com a colaboração das diversas disciplinas científicas que a compõem, um corpo de conhecimentos que, numa perspectiva de aplicação, deve ter como finalidade uma melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos de produção e dos ambientes de trabalho e de vida (FALZON, op. cit.).

Definição da IEA adotada em 2000 e utilizada até os dias atuais:

A ergonomia (ou fatores humanos) é uma disciplina científica que trata do entendimento das interações entre os humanos e outros elementos de um sistema e a atividade que aplica teorias, princípios, dados e métodos projetuais para melhorar o bem estar-estar humano e o funcionamento completo de um sistema. Os Ergonomistas contribuem para o projeto e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos e ambientes para torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas (FALZON, op. cit.).

De acordo com Falzon (op. cit.), a Ergonomia não trata apenas de uma adaptação física dos objetos cotidianos, como mesas e cadeiras, às pessoas: ela trata do mundo contemporâneo, incluindo também o conjunto da atividade humana e considerando a variedade das diferentes dimensões do trabalho. Vidal (2002, p. 14) se refere à Ergonomia da seguinte forma:

A utilização dos conhecimentos de Ergonomia em aplicações práticas é chamada de Ação Ergonômica, a qual, segundo Vidal (2002), pode ser entendida como um conjunto de princípios e conceitos eficazes para viabilizar as mudanças necessárias para a adequação do trabalho às características, habilidades e limitações dos agentes no processo de produção de bens e serviços, bem como dos produtos e sistemas, à luz dos seguintes critérios: efetividade (eficiência, qualidade e custo-benefício), conforto (saúde, bem-estar e usabilidade) e segurança (confiabilidade, usabilidade e prevenção). De acordo com o autor, a ação ergonômica ocorre numa produtiva tensão entre as referências teóricas de diversas origens (estado da arte) e as necessidades práticas da ação (aplicação), tendo como objetivo a produção de respostas às demandas sobre os problemas existentes em um sistema de trabalho, como ilustra a figura 2-9.

Guérin et al (2001, p. 1) ressaltam que transformar o trabalho é a primeira finalidade de uma ação ergonômica, visando contribuir para:

a) a concepção de situações de trabalho que preservem a saúde dos operadores, nas quais estes possam exercer suas competências ao mesmo tempo num plano individual e coletivo, bem como encontrar possibilidades de valorização de suas capacidades;

b) alcançar os objetivos econômicos determinados pela empresa, em função dos investimentos realizados ou futuros.

Na busca pela eficiência nas ações ergonômicas, a Análise Ergonômica do Trabalho – AET – apresenta-se como o método que assegura a positividade da transformação por suas características e propriedades de foco, de ordenação e de sistematicidade. Trata-se de

um procedimento abrangente e cuidadoso que fornece uma visão muito boa do que acontece no processo de produção ou no uso e manuseio de produtos e sistemas (VIDAL, 2003).

A Análise Ergonômica do Trabalho configura-se como um método de aplicação real dos conceitos da Ergonomia nas transformações do trabalho, já que muitas vezes alguns aspectos desse trabalho não são evidentes, exigindo uma ação mais criteriosa, cuidadosa e pormenorizada. A AET possibilita análises quantitativas e qualitativas que permitem a descrição e a interpretação do que acontece na realidade da atividade enfocada, contemplando inúmeras etapas que, associadas e encadeadas, formam um complexo de ações que fazem emergir os problemas de forma clara e indicam soluções adequadas a diversas situações (VIDAL, op. cit.).

Guérin et al (2001, p. 4) consideram que muitas disfunções constatadas na produção de uma empresa ou de um serviço e numerosas conseqüências para a saúde dos trabalhadores têm sua origem no desconhecimento do trabalho real. Os autores ainda afirmam que os resultados da análise ergonômica do trabalho permitem ajudar na concepção de meios materiais, organizacionais e na formação, de modo que os empregados possam realizar os objetivos esperados em condições que preservem o estado físico, psíquico e sua vida social. Trata-se de uma metodologia que mescla informações do campo social e técnico, buscando solucionar os problemas em diferentes níveis e respeitando as minúcias de cada área de atuação, como mostra Vidal (op. cit.), através da figura 2-10.

Com relação ao enfoque sociotécnico da Ergonomia, Duarte (1987) esclarece que este traz a atenção principal para as relações entre o sistema técnico e o sistema social de uma empresa, ou seja, para o inter-relacionamento entre a base técnica e o conjunto de trabalhadores que a opera. O autor ainda afirma que os estudos sociotécnicos buscam obter, através da análise das características desses dois sistemas, a melhor interação e combinação

possível entre eles, sendo necessário, para isso, conhecer as formas de organização do trabalho.

Dias (2000, p.1) ressalta:

A ergonomia, no seu processo evolutivo enquanto disciplina científica, incorpora atividades de caráter sistêmico e interdisciplinar, pois ao tratar das condições de trabalho humano tem que dar conta das dimensões múltiplas na sua avaliação: a psicológica, a sociológica, a histórica, a cultural, a fisiológica a científica e tecnológica e a política.

A Ergonomia, enquanto disciplina científica que estuda as relações do homem com seu trabalho, fornece conhecimentos imprescindíveis para o melhor entendimento da relação entre as artesãs e sua atividade de trabalho. A Antropotecnologia, por sua vez, ressalta que o trabalhador deve ser agente participativo das transformações no trabalho.

2.4.1 Antropotecnologia

Criada com o intuito de aumentar a abrangência da Ergonomia, e em analogia a essa mesma disciplina, desenvolveu-se um novo campo de estudo denominado Antropotecnologia, que pode ser definido como a adaptação da tecnologia a ser transferida a uma determinada população, considerando a influência de fatores geográficos, econômicos, sociológicos e antropológicos (SANTOS et al, 1997, p.50). O termo Antropotecnologia foi cunhado por Alain Wisner, a partir da junção das palavras tecnologia e antropologia, que o utilizou para designar o emprego simultâneo das ciências naturais e sociais, a fim de conduzir melhor as transferências de tecnologias nos países em via de desenvolvimento industrial, estendendo tal transferência aos saberes, know-how e procedimentos científicos e técnicos (VIDAL, 2003, p. 94).

Segundo Wisner (1999), os estudos da Antropotecnologia se iniciaram a partir das análises dos sucessos e fracassos das diversas modalidades de transferências de tecnologia no mundo, em geral de países desenvolvidos para aqueles em via de desenvolvimento. O autor separa essas transferências em dois modelos.

Transferências sob controle estrangeiro:

Quando é realizada sob completa responsabilidade, financeira, técnica e social de uma empresa estrangeira pertencente a um país desenvolvido industrialmente. Os resultados desta situação nas condições de trabalho variam, dependendo se se trata de uma transferência de refugos, quando há importação de máquinas de um modelo antigo, já usada, às vezes perigosa, com resultados muitas vezes desastrosos, tanto de ponto de vista da saúde dos trabalhadores, quanto da produção, ou quando é feita a transferência total, uma situação oposta à anterior, quando se transfere o que de mais moderno existe, englobando os dispositivos técnicos, as máquinas, os modelos de organização e de formação (WISNER, op. cit.).

Quando a compra de equipamentos e importação de tecnologias, sistemas, modelos de organização do trabalho são feitas sob o domínio do país importador e adequadas às suas necessidades, estando a contribuição da antropotecnologia voltada para a busca de respostas positivas para essas adequações (WISNER, 1999).

Esse mesmo autor apresenta duas linhas de trabalho principais como método de execução das transferências, quais sejam, o estudo prévio das realidades locais e a participação de ambas as partes (país vendedor, país comprador) no processo.

Quanto ao estudo prévio das condições locais:

Pode ser feita pela documentação, a consulta a especialistas e através de visitas. A visita ao local onde será instalada a futura tecnologia é particularmente necessária, pois podem surgir elementos muito importantes que foram desprezados nas primeiras investigações. O estudo da tecnologia a transferir pode ser feita de acordo com os métodos habituais de análise do trabalho, de entrevista com a gerência e com os trabalhadores, de consulta de documentos, absenteísmo e rotatividade de pessoal, acidentes e incidentes, qualidade de quantidade de produção. (WISNER, op. cit.).

Sobre a participação em cada etapa do projeto, Wisner (op. cit.) esclarece que “[...] as pessoas envolvidas na transferência, tanto do lado de quem exporta, quanto de quem recebe a tecnologia, devem estar presentes em todas as etapas de constituição desta transferência [...]”. O autor divide essas etapas em quatro, a saber:

a) a escolha da tecnologia: “Constitui uma etapa crítica do projeto. Às vezes é uma escolha escamoteada, pois o comprador quer ver se reproduziu a mesma tecnologia do exterior ou porque o vendedor só apresenta uma única técnica, cuja difusão ele quer assegurar”.

b) a escolha do tipo de construção: “Pode gerar problemas graves se não considerado, na medida em que as condições climáticas são freqüentemente a causa principal de intolerância dos trabalhadores”.

c) a compra das máquinas: “É um período crítico para a adaptação do trabalho ao homem. Em muitos casos, se faz necessário requerer modificações consideráveis, principalmente quando se trata de países em que as dimensões antropométrica da população são muitos distintas”.

d) a formação de trabalhadores: “Tem um papel fundamental numa população pouco ou não formada nas tarefas técnicas. A seleção deverá ser feita numa perspectiva dinâmica para fornecer bons elementos para formar”.

tecnologia e aqueles que vão utilizar um conhecimento tecnológico existente onde ele não foi concebido e/ou executado [...]”. Entretanto, segundo os autores, para que essa passagem de conhecimentos seja feita com sucesso, faz-se necessária a realização de estudos preliminares para se conhecer o sistema industrial, cultural, habitacional, demográfico, climático, de transporte, técnico, socioeconômico, organizacional e dos recursos humanos existentes.

Ainda de acordo com esses autores (op. cit.), numa análise de estudos antropotecnológicos, deve-se levar em conta:

a) dados socioeconômicos: nível de renda média, tendência evolutiva da renda, repartição e distribuição de renda, etc.;

b) dados socioculturais e antropológicos: urbanização, instrução, alfabetização, antigüidade das atividades artesanais, formação étnica da sociedade e seus costumes;

c) dados geográficos e demográficos: geografia física, topografia, saúde, infra-estrutura, tecido industrial, transportes, etc.;

d) dados sob condições de trabalho: segurança no trabalho, doenças profissionais, carga de trabalho físico e mental, emprego, instabilidade, salário, etc.

Wisner (1999) destaca o fato de que, freqüentemente, o que é transferido com as máquinas é o conhecimento do engenheiro e do técnico – quer dizer, o trabalho prescrito, o modo como deve ser realizada a atividade – e não o trabalho real – o que é feito realmente pelo trabalhador –, não reconhecendo a experiência do operário.

Deve-se existir um interesse em estudar a atividade real de trabalho dos operadores, não raro muito diferente da atividade prescrita pela organização. O inventário das diferenças entre atividades reais e atividades prescritas é extremamente útil para descobrir tudo o que é difícil, ou até impossível de realizar no trabalho prescrito ou que foi mal compreendido. Assim, uma das dificuldades da transferência de tecnologia é o mau conhecimento que possuem a empresa vendedora quanto ao modo que o pessoal consegue fazê-lo funcionar eficazmente. A distância entre o trabalho real e o trabalho prescrito é uma fonte grave de enganos entre os trabalhadores e a gerência nas transferências de tecnologias (WISNER, op. cit.).

Segundo Wisner (2003), “[...] o homem, animal social, possui características fisiológicas e psicológicas que precisam ser melhor conhecidas e modos relacionais que precisam ser aprofundados antes de qualquer adaptação à uma nova tecnologia [...]”.

O mesmo autor esclarece:

Todo indivíduo chega ao trabalho com seu capital genético, remontando o conjunto de sua história patológica e antes do nascimento, à sua existência in

utero, e com as marcas acumuladas das agressões físicas e mentais sofridas