JEFFERSON WILLE KIELWAGEN

ABISMOS SUPERFICIAIS: ANTINOMIAS DO ORNAMENTO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC

CENTRO DE ARTES – CEART

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS

JEFFERSON WILLE KIELWAGEN

ABISMOS SUPERFICIAIS: ANTINOMIAS DO ORNAMENTO

Dissertação de Mestrado elaborada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do CEART/UDESC, para obtenção de título de Mestre em Artes Visuais.

Orientadora: prof ª Drª Rosângela Cherem

JEFFERSON WILLE KIELWAGEN

ABISMOS SUPERFICIAIS: ANTINOMIAS DO ORNAMENTO

Dissertação de Mestrado elaborada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do CEART/UDESC, para obtenção de título de Mestre em Artes Visuais na linha de pesquisa de Teoria e História da Arte.

Banca examinadora:

Orientador:________________________________________________________________ Prof ª Drª Rosângela Cherem (CEART/UDESC)

Membro:__________________________________________________________________ Prof ª Drª Sandra Makowiecky (CEART/UDESC)

Membro:__________________________________________________________________ Prof Dr Raúl Antelo (CCE/UFSC)

AGRADECIMENTOS

RESUMO

O ornamento nas artes visuais – elemento pictórico que funciona como complemento ou acessório de beleza numa composição visual - é tido como aspecto mais banal, e mesmo dispensável, das imagens. Mas essa superficialidade é apenas aparente, encobrindo uma complexidade que se desdobra numa série de questões formais, simbólicas e teóricas. Por essa via, o ornamento pode ser pensado como um abismo superficial, e as questões que ele evoca podem ser sugeridas em forma de pares conceituais cujas oposições só podem ser resolvidas no paradoxo. Assim, esse trabalho é constituído de uma série de ensaios, cada qual iniciando com uma imagem cujos ornamentos remetam à oposição conceitual em questão. As discussões são então enriquecidas e ilustradas com a adição de outras imagens, formando séries anacrônicas em que os problemas são potencializados. A partir destes ornamentos são exploradas questões da história da arte e do ornamento como preenchimento – com base na literatura teórica produzida a esse respeito, em especial na segunda metade do século XIX, por autores como Riegl, Wornum e Goodyear – do luxo e do dispêndio – com base na literatura produzida na primeira metade do século XX por nomes como Bataille, Caillois e Loos – e do erotismo – ponto de confluência das discussões anteriores.

ABSTRACT

The ornament in visual arts – a pictorial element that functions as a complement or beauty enhancement in a visual composition - is considered the most banal, and even disposable aspect of images. But this superficiality is only apparent, masking a complexity that unfolds in a series of formal, symbolic and theoretical questions. In this way, the ornament can be thought of as a superficial abbyss, and the questions it raises may be suggested in pairs of conceptual oppositions, which can only be resolved through paradox. Thus, this work consists of a series of essays, each starting out with an image whose ornaments referr to the conceptual opposition in question. The discussions are then illustrated and enriched with the addition of other images, forming anachronic series. Through these ornaments, issues of art history are explored, like that of the ornament as filling - based on the theoretical literature produced in this respect, particularly in the second half of the nineteenth century, by authors such as Riegl, Wornum and Goodyear - of luxury and expenditure - based on literature produced in first half of the twentieth century by names such as Bataille, Caillois and Loos - and eroticism - point of confluence of the previous discussions.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO...08

1 – PREENCHER...12

1.1 - CHEIO E VAZIO: ORNAMENTO E HORROR VACUI...14

1.2 - GEOMÉTRICO E ORGÂNICO: ENTRE ABSTRAÇÃO E EMPATIA...23

1.3 - SIMBÓLICO E ESTÉTICO: ENTRE O SENTIDO E OS SENTIDOS...34

2 - TRANSBORDAR...46

2.1 – ÚTIL E INÚTIL: EXAPTAÇÃO...50

2.2 – ANIMAL E HUMANO: ARTIFÍCIO DE SEPARAÇÃO...59

2.3 – SAGRADO E PROFANO: HIEROFANIAS...67

3 - SORVER...73

3.1 – INTERDITO E TRASNGRESSÃO: (DES)VELAÇÕES...76

3.2 – NATURALIA E ARTIFICIALIA: CONTAMINAÇÃO ...89

3.3 – ATRAÇÃO E REPULSÃO: PROLIFERAÇÃO FATAL...96

CONSIDERAÇÕES FINAIS...104

INTRODUÇÂO

O que é ornamento?

A começar pela etimologia: em latim, italiano e espanhol, ōrnāre significa enfeitar ou embelezar. Pode-se entender ornamento, então, como algo que confere um complemento de beleza a um objeto ou imagem. Por conta de sua natureza complementar e aparentemente dispensável, o ornamento tende a acumular-se em superfícies, periferias e planos de fundo. Ainda que seja mais associado à arquitetura e às artes visuais, sua lógica também se aplica às outras formas de expressão. Qualquer forma de composição pode comportar elementos complementares: o adjetivo pode ser ornamento do substantivo, e a harmonia, ornamento da melodia. Então não se trata de um fenômeno exclusivo das artes visuais, embora nesse universo seja percebido com mais facilidade e discutido com mais interesse.

No âmbito das artes visuais e do design, o ornamento é geralmente entendido como um padrão ou textura, algo vagamente baseado nos princípios de simetria e ritmo, podendo ser reproduzido indefinidamente ao longo de uma extremidade ou superfície. Pode ser mais estilizado e geométrico, ou mais natural e orgânico; pode ser constituído por motivos banais e insignificantes, ou por símbolos carregados de conotações afetivas, políticas ou religiosas; pode ser sensual – criado para agradar o olho - acidental – como no zigue-zague da tecelagem – funcional – como a moldura em torno de uma porta, indicando que aquela é a porta principal – ou material – como as texturas naturais de tijolos ou madeira.

eliminação do ornamento era muito mais que uma questão meramente estética, mas uma missão moral, civilizatória e mesmo higiênica; seu ensaio intitulado Ornamento e Delito, publicado originalmente em 1908, denuncia o ornamento como sintoma de degeneração e retrocesso, tolerável apenas se executado por crianças, selvagens ou loucos. Logo, inaceitável em um mundo adulto, civilizado e são. Sua aversão ao ornamento era tamanha que os universos da arquitetura e das artes não foram suficientes para expressá-la, não poupando sequer a gastronomia: “Os pratos pomposos de séculos passados, que apresentam todos os ornamentos para fazer parecer os pavões, os faisões e as lagostas mais saborosos, produzem em mim o efeito contrário. Com horror, atravesso uma exposição de arte culinária, quando eu penso que deveria comer esses cadáveres de animais recheados. Eu como roastbeaf.”1 Esse horror ao ornamento, percebido aqui

como supérfluo e enganoso, aparece em sua obra arquitetônica, que foi marcada pela sobriedade e economia de detalhes, antecipando e ilustrando a distinção modernista entre beleza e elegância - em que a beleza seria aquela da exuberância ornamental e só quando esta é suprimida, em favor de uma composição mais sóbria e racional, obter-se-ia a elegância, mais bela que a própria beleza.

Entre 1850 e 1950, o ornamento foi objeto de análises atentas de designers, arquitetos, artistas, filósofos, críticos e historiadores da arte. Uma certa disposição a conter o impulso ornamental deu força aos debates, ainda que sem incorrer no extremismo de Loos. Constatou-se que, por vezes, a exuberância dos detalhes não quer mais que ocultar as deficiências estruturais da composição, constituindo uma forma de engodo, e sua relação espúria com o kitsch. Associado ao ocultamento e ao engano, o ornamento inspirou desde a Grécia clássica uma desconfiança que aparece periodicamente no pensamento ocidental. Como exemplo ótimo dessa desconfiança pode-se lembrar o Discurso sobre as Artes e Ciências2, do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778), figura marcante do Iluminismo francês e precursor do romantismo, para quem “...nas roupas rústicas de um fazendeiro e não sob a túnica dum cortesão que a força e vigor do corpo se encontram. A ornamentação é assim estranha à virtude, que é a força e o vigor da alma. O homem bom é um atleta que gosta de competir nu. Ele despreza todos aqueles ornamentos vis que conteriam o uso de sua força, e que em sua maioria servem para encobrir deformidades.”

1

LOOS, Adolf. Ornamento Y Delito y otros escritos, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1972.

2 ROUSSEAU, Jean-Jacques. The Social Contract and Discourses by Jean-Jacques Rousseau – tradução para o

Aqui uma distinção se faz necessária: é uma coisa pensar o ornamento na pintura, e outra a pintura ornamental, ou pintura como ornamento. Quando se diz que uma pintura é ornamental porque combina com o papel de parede ou cortinas, ela torna-se um acessório no esquema maior da decoração de interiores, em que figuram outros elementos, podendo ser uma cena de batalha, retrato, alegoria ou paisagem. O conteúdo da imagem não é muito importante na medida em que seu caráter decorativo se deve à função de quadro. Trata-se então de objetos decorativos, acessórios de beleza para um ambiente; é o âmbito da arquitetura e do design de interiores, onde a composição se dá no espaço tridimensional e imagens são como vasos ou tapetes. Esse trabalho quer tratar do ornamento num sentido mais estrito, que é o do ornamento na pintura, tomando a imagem como uma composição, e nela examinar aqueles elementos que funcionam como complementos de beleza. Esse ornamento não é um objeto real, mas virtual; é um elemento pictórico.

Nesse sentido, alguns teóricos elaboraram antinomias ornamentais em que estão implícitas hierarquias: o geométrico acima do natural, o cristalino sobre o orgânico, o simétrico em favor do assimétrico, e assim por diante. Por vezes tentou-se separar o ornamento “bom” do ornamento “mau”, e tal é geralmente a motivação da distinção entre ornamento e decoração; o primeiro seria estético, e o segundo, ético. Ou será o contrário? Não importa; para os fins desse estudo, parece mais conveniente deixar de lado tais classificações moralizantes, que variam muito de autor para autor de acordo com os caprichos, afetos e desafetos de cada um.

1. PREENCHER

O ornamento nas artes visuais implica em longos debates que remontam à antiguidade clássica e se intensificam na segunda metade do século XIX. Nesse período em que o ocidente industrializado transitava entre romantismo e modernismo, os teóricos e historiadores da arte que trataram das questões do ornamento compartilhavam uma desconfiança profunda em relação aos caminhos abertos pelas novas tecnologias; a catalogação, descontextualização, hibridização e reprodução indiscriminada de estilos de épocas e culturas distintas, provocava uma espécie de vertigem, como se a cultura e a própria história fossem um imenso caleidoscópio. Nesse contexto de ocidente pós-revolução industrial, a egiptomania - conseqüência de descobertas arqueológicas - e a celtomania - ligada a questões da valorização de identidades nacionais - acenderam o interesse dos historiadores sobre o ornamento de culturas antigas, predominando em seus discursos uma noção absoluta do belo.

Partindo dessas circunstâncias e contingências, cada autor pensou o ornamento à sua maneira e criou seu próprio sistema de classificação, distinguindo entre aplicações desejáveis e indesejáveis, e quase sempre clamando por moderação e bom senso. Nesse sentido destacam-se os britânicos William Morris (1834-1896), um dos fundadores do movimento Arts and Crafts na Inglaterra, e John Ruskin (1819-1900), escritor e crítico de arte. Ambos eram ligados à Irmandade Pré-Rafaelita e, portanto, vinculados ao espírito revivalista romântico da época, que desejava o retorno da arte a uma suposta pureza, encontrada em algum lugar entre o fim do gótico medieval e o proto-renascimento. Em relação ao ornamento, ambos pregavam a busca por inspiração nas formas da natureza, valorizando a produção manual, elevando o artesão a artista, e opondo-se à produção industrial seriada, vista como uma ameaça.

1.1 CHEIO E VAZIO – ORNAMENTO E HORROR VACUI

Figura 1 - Portrait of a Andries Stilte II, Kehinde Wiley, 2006. Óleo sobre tela; 243.8 x 182.9 cm. Columbus Museum of Art.

dobra a esquerda sobre a cintura e volta os pés em direções diferentes. Para além da dimensão simbólico-narrativa da imagem, atrás da figura no primeiro plano, vê-se um emaranhado de ornamentos vegetais que preenche completamente o segundo plano. O padrão, lembrando um papel de parede vitoriano, distribui-se uniformemente sobre o fundo rosado, criando uma superfície bidimensional que suprime a perspectiva – mas não completamente, visto que algumas de suas folhagens sobrepõe-se à figura do jovem.

Trata-se de uma pintura a óleo do norte-americano Kehinde Wiley (Los Angeles, 1977), cuja produção pictórica se inscreve de forma irônica na tradição da pintura de retratos, borrando as fronteiras entre modos de representação tradicionais e contemporâneos. Suas imagens são finalizadas de forma realista, fazendo referência aos velhos mestres da pintura, ao mesmo tempo em que fundem estilos ornamentais de períodos diversos - do rococó francês à cultura hip-hop. Wiley escolhe seus modelos ao acaso, nas ruas de New York, e os convida a visitar seu estúdio, onde os deixa selecionar, dentre catálogos de pintura dos séculos XVI a XVIII, retratos cujas poses gostariam de imitar. O artista então produz um novo retrato, substituindo o modelo original por seu convidado, e o cenário tridimensional original por uma

superfície bidimensional, ricamente adornada. Em Portrait of a Andries Stilte II, a referência foi uma pintura do mesmo nome (Figura 2), do retratista holandês Johannes Cornelisz Verspronck (1597-1662); da imagem original só o gesto se manteve, todo o resto foi suprimido.

Apropriações e referências à história da arte são operações corriqueiras na pintura contemporânea, e muito pode ser dito sobre suas implicações nas imagens de Kehinde Wiley: a repetição do gesto dum aristocrata europeu, caucasiano e rico, por um modelo anônimo, norte-americano, suburbano e negro, implica na inversão da representação das figuras de poder,

passando por questões étnicas na história da arte ocidental e pelas formas como a negritude é formatada e comercializada na contemporaneidade. Mas essas questões estão contidas na dimensão narrativa da imagem, e sua contemplação exige que o observador possua um certo repertório; na ausência deste, há que partir das questões que estão na própria composição. Ora, o ornamento que preenche o fundo é muito mais rico em formas e cores que a figura no primeiro plano, predominando na composição e cobrindo a maior parte de sua área. Entre o primeiro e segundo plano fica implícita uma hierarquia, que aqui está invertida. Além disso, a figura do jovem parece desconectada do ornamento que a circunda - mas não estão ambos, figura e fundo, gesto e ornamento, deslocados de seus contextos originais?

Por mais contemporâneas que sejam as operações que Wiley promove em sua pintura – apropriação e releitura de imagens da história da arte – suas composições, num sentido estritamente formal, não são: ver a tapeçaria medieval, de autor desconhecido, em que um unicórnio aparece preso a uma árvore e confinado em uma cerca redonda (figura 3). A composição predominantemente simétrica tem um único elemento central no primeiro plano, o unicórnio - representado em sua forma mais tradicional, com o chifre e a barba de bode. Há uma cerca - composta de onze estacas verticais e três vigas horizontais – mas esta não parece estável ou alta o suficiente para manter o unicórnio cativo. Tampouco a correia – azul, com detalhes em dourado, vermelho e amarelo - que lhe envolve o pescoço parece forte o suficiente para contê-lo. A romãzeira a

Figura 3 – Unicórnio cativo, autor desconhecido, 1495–1505. Algodão, seda e prata, 368 cm x 251.5 cm.

que ele está amarrado tem o caule fino demais para impedir a fuga de um animal de seu porte, e a própria corrente que o prende tem aparência delicada. Tudo, enfim, parece sugerir a fragilidade do cativeiro, o que talvez não seja um problema, dada a expressão serena do prisioneiro - talvez permaneça cativo por sua própria vontade. Não se trata de um prisioneiro qualquer. É um prisioneiro de luxo, quase um hóspede, e portanto digno de uma prisão confortável. De três pontos de seu dorso escorre um líquido vermelho, que poderia ser sangue – talvez vestígios dos ferimentos resultantes da caçada, rapidamente cicatrizados pelos legendários poderes de regeneração do unicórnio – mas que também pode ser a polpa ou suco das romãs, que pendem maduras acima. Deixando de lado as ambigüidades simbólicas contidas na figura do unicórnio, vê-se no segundo plano um emaranhado de flores que funciona como uma textura ornamental. Tamanha é a ebulição de formas e cores que é difícil concentrar-se na figura alva do unicórnio. A profusão e a densidade do ornamento dispersam o olhar e a atenção. Como nos retratos de Wiley, aqui o ornamento elimina a perspectiva; os caules, folhas e flores estão justapostos de modo a preencher completamente o espaço.

O unicórnio cativo e a pintura de Kehinde Wiley, separados pelo atlântico e cinco séculos, sugerem uma obsessão que transcende seus contextos: preenchimento total. Em ambos os casos parece haver uma preferência pelo cheio em relação ao vazio, e essa preferência se daria menos por uma escolha consciente que por uma aversão instintiva ao vazio. Tal aversão foi chamada de horror vacui por historiadores do ornamento do século XIX; a expressão, tomada das ciências naturais, denotava para a física medieval um fenômeno em que o espaço estaria sempre tentando sugar gazes ou líquidos para dentro si, de modo a preencher-se. A idéia de que a própria natureza temeria o vazio remonta á física clássica: o filósofo grego Aristóteles (384 AC–322 AC) dedicou uma série de seus ensaios sobre física à consideração da possibilidade ou não da existência de um vazio absoluto, concluindo que “o vazio não existe nem em separado (da natureza) (...) ou potencialmente, a não ser que se esteja disposto a chamar a condição do movimento de vazio...”3

Essa noção serviu, ao longo de toda a idade média, para explicar uma série de fenômenos naturais - como a dificuldade em separar duas superfícies polidas perfeitamente encaixadas uma na outra; a dificuldade em se abrir recipientes bem isolados; a recusa de certos líquidos a vazar por pequenos orifícios nas bases de recipientes fechados; o fato de garrafas fechadas e cheias de água quebrarem quando congeladas. Nesse último exemplo, de acordo com a física medieval, a própria

natureza forçaria a garrafa a quebrar-se de modo a evitar o vazio criado pela contração do volume da água durante a solidificação. Só em meados do século XVI, por conta do desenvolvimento da barometria, é que essa idéia começou a ser questionada, caindo em desuso em 1644, quando o italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) conseguiu provar, através de um experimento com mercúrio, que o vácuo existe, e que a natureza não o teme como se pensava. Então quem teme o vazio é Aristóteles, e não a natureza. Projeta-se no mundo uma aversão que sempre foi só humana, e assim o horror vacui se desloca das ciências naturais para as humanas, em especial para a psicanálise e a história da arte.

Figura 4 – Ornamento espiral com perfis de lótus como preenchimento. Pintura de parede da necrópole de Tebas. RIEGL, pg. 72.

curvas; o motivo central seria a espiral, e as flores acrescentadas num segundo momento, como preenchimento.4 Para afastar a hipótese de uma excentricidade de nossa tradição ocidental, Riegl

encontra procedimentos semelhantes nos padrões ornamentais de outras épocas e culturas, como aqueles das tatuagens e entalhes Maori, também rico em motivos espirais.

Figura 5 – Visão frontal do lótus, ou roseta. . RIEGL,

pg. 56.

Figura 6 – Lótus de perfil. RIEGL, pg. 53.

Figura 7 – Lótus de perfil estilizado, também chamado de papiro.

RIEGL, pg. 53.

Figura 8 – Botões de lótus. RIEGL, pg. 56.

Riegl foi meticuloso em seu exame, encontrando horror vacui nos menores detalhes. Ao tratar das variações do ornamento inspirado no lótus entre os antigos egípcios, identificou cinco tipos principais: o lótus frontal, também conhecido como roseta (figura 5); o lótus de perfil, com pétalas distintas (Figura 6); o lótus em forma de sino, com pétalas estilizadas, também chamado de papiro (Figura 7); e os botões de lótus (Figura 8). Esses motivos simples eram justapostos, individual ou alternadamente, de modo a preencher frisos e bordas, e dessas formas básicas deriva um motivo híbrido que combina o perfil e a roseta e que seria

imitado dali em diante, chamado de palmeta ou anthemion entre os gregos (Figura 9). Esse protótipo egípcio de palmeta pode ser dividido em três partes principais: o cálice na parte inferior (a), derivado do lótus em perfil; duas pétalas enroladas nas extremidades (b), donde pendem gotas (c); um preenchimento cônico para o vão que se forma no centro do cálice (d); e uma coroa de pétalas, ou meia roseta, na parte de cima (e).5 Para Riegl, o cone entre as pétalas enroladas não

4RIEGL, Alois. Problems of Style. Princeton University Press, New Jersey, 1993. Pg. 72. 5RIEGL, Alois. Problems of Style. Princeton University Press, New Jersey, 1993. pg. 62.

deriva de nenhum outro motivo inspirado no lótus; estaria ali apenas para preencher o vão entre as duas pétalas curvas - se é verdade que o ornamento preenche o vazio, ele também pode contê-lo.

O britânico Ralph Nicholson Wornum (1812–1877) também debruçou-se sobre a questão do ornamento como preenchimento. Em Analysis of Ornament6, Wornum sugeriu que os ornamentos “...podem cobrir toda a superfície de um plano, ou apenas partes dele; a cobertura apenas parcial de um plano envolve, é claro, princípios ornamentais bem

mais elevados do que a cobertura uniforme de uma superfície inteira.”7 O preenchimento

total de uma superfície com ornamentos, que ele chamou de ‘fralda’, é considerado esteticamente inferior àquele que o faz apenas parcialmente, deixando expostas algumas áreas vazias. Como exemplo de fralda, apresenta a reprodução de um padrão oriental encontrado em Alhambra, Espanha (Figura 10). Ainda que Wornum não tenha mencionado diretamente o horror vacui em seus escritos, tal distinção entre preenchimento total e parcial sugere que ele estava ciente dessa tendência, e que se opunha a ela advogando um estado de equilíbrio, que é o do preenchimento parcial. Apesar da distinção entre coberturas totais e parciais ser feita com um tom moralizante digno de desconfiança, ela faz sentido se tomada num sentido estritamente prático: a cobertura parcial, ao incorporar os vazios à composição como elementos que servem ao olhar como locais de repouso ou direções de leitura, tende a parecer mais fluida e agradável, ao passo que a cobertura total tende à saturação, dispersando o olhar e criando um efeito geral de estagnação. Assim uma fralda pode até ser bela e

6 WORNUM, Ralph N. Analysis of ornament – The Characteristics of Styles. Londres : Chapman and Hall, 1879. 7 Ibid, pg.18.

exuberante, mas só a cobertura parcial resulta num ornamento elegante - distinção que também aparece no discurso anti-ornamental de Adolf Loos, décadas depois.

Figura 11 – Escher, Mosaic II, mezzotinto, 1951, 14,5 x 20 cm.

Eles decoraram, em especial em Alhambra, na Espanha, paredes e pavimentos com peças de majólica coloridas e congruentes, que foram ajustadas umas às outras, de forma contínua.”8

Entre condenação e celebração, o preencher persiste, mas quão eficaz é o ornamento como preenchimento? Conforme o mito relatado por Plínio, o Velho, sobre as origens da escultura, em que retratos ou máscaras mortuárias tornam presente a ausência da pessoa retratada, pode também o cheio remeter ao vazio? Toma-se o desejo de preencher como sintoma de aversão ao vazio, e entendendo que o vazio é ausência, pode-se também pensar o vazio através do cheio. Nesse sentido, o filósofo, historiador, e professor Georges Didi-Huberman (1953, Saint-Etiénne) reflete sobre o evitamento do vazio a partir da ausência tornada presente pela visão de um túmulo: esse é um vazio que remete à morte, e seu evitamento seria uma vitória miserável da linguagem sobre o olhar. O vazio de Huberman é uma cisão interna aberta em nós pelo que nos

olha no que vemos - entenda-se o que vemos por um objeto dotado de potência, como uma obra de arte, e o que nos olha como as questões que nele projetamos – no caso de um túmulo, a certeza da morte.9

Se admitirmos que o vazio incomoda, e que nas artes visuais o ornamento é seu remédio, encontramos nessa posologia algo de circular e mesmo paradoxal: cobrimos os vãos com ornamentos, mas a própria cobertura remete novamente ao vazio; quanto mais denso for o preenchimento, mais pungente o horror vacui. Retornando então ao retrato de Andries Stilte de Wiley, em que o preenchimento conspira em favor de uma artificialidade irônica, numa celebração aparente da arbitrariedade, o ornamento espesso parece tornar-se uma cortina que ao esconder, revela; a que vazios remete esse ornamento?

1.2 ORGÂNICO E INORGÂNICO – ENTRE ABSTRAÇÃO E EMPATIA

"Parece que um estranho tipo de caos se esconde por trás de uma fachada de ordem - e por sua vez, bem no fundo desse caos se esconde um tipo de ordem ainda mais estranho." - Douglas Hofstadter10

Figura 12 – Escher, Reptiles. Litografia, 1943, 33,5 x 38,5 cm.

Uma coleção de objetos cotidianos está disposta sobre o que parece ser uma mesa (Figura 12). Há um vaso, com duas espécies de cactos, livros, uma garrafa, e um caderno de folhas brancas, aberto, com um desenho na página esquerda. É um padrão ornamental composto de jacarés estilizados, do tipo ideal para azulejaria, papéis de parede ou têxteis: preenche completamente o espaço com formas semelhantes ou idênticas e pode ser repetido

indefinidamente, em todas as direções. Os jacarés ganham vida, libertam-se da superfície bidimensional e percorrem um trajeto – que inclui o livro, uma forma geométrica plana, outra tridimensional, e um pode de miudezas – apenas para retornar novamente ao papel.

Trata-se de uma litografia de Escher que precede seus trabalhos mais surrealistas. Nos comentários do próprio artista sobre a série de que essa imagem faz parte, ele convida a explorar a “interação entre figuras bidimensionais (...) dum padrão regular e a liberdade individual de seres tridimensionais que se podem mover livremente no espaço.”11 Evoca assim a questão da

transição entre geometria bidimensional e natureza tridimensional – uma distinção que não escapou à atenção dos teóricos do ornamento do século XIX.

Essa distinção consta em Stilfragen, de Riegl. Na genealogia do ornamento que ele propôs, verifica-se uma oscilação, ao longo da história da arte, entre estilos geométrico-inorgânicos e natural-orgânicos. Um exemplo é a naturalização gradual das espirais egípcias que, inicialmente geométricas, nas mãos dos gregos logo transformaram-se em gavinhas vegetais ondulantes. Riegl acreditava que o estilo geométrico precede o orgânico, e essa é uma noção difícil de ser refutada a julgar pela grande quantidade de achados arqueológicos que a confirmam. Esse é um ponto pacífico entre a maior parte dos teóricos que adotaram tal classificação; é no debate sobre as origens, sobre a inspiração dos primeiros motivos geométricos, que Riegl quis contribuir. No século XIX, predominava uma teoria técnico-materialista que atribui a gênese de todo o ornamento geométrico à mimese. De acordo com essa teoria, os primeiros padrões geométricos teriam derivado, mais ou menos acidentalmente, de técnicas como cestaria e tecelagem - por exemplo, ao se costurar dois pedaços de pele, forma-se um zigue-zague com a linha, e em algum momento os antigos teriam se interessado pelas propriedades rítmicas desse padrão, passando a reproduzi-lo em pintura e entalhes. De forma semelhante, os motivos orgânicos teriam sido copiados de flores, folhas e animais. Assim, o primeiro padrão ornamental não teria sido inventado, mas identificado em algo como uma peça de tecelagem com fibras de cores diferentes, e os vários estilos ornamentais teriam surgido espontaneamente, em mais de uma época e local, a partir das técnicas e flora disponíveis. Essa abordagem desagradava Riegl, que dedicou os capítulos iniciais de Stilfragen a refutá-la. Aceitar a teoria técnico-materialista do ornamento implica em dois problemas: ao enfatizar a mímese, ela diminui o papel da imaginação na criação artística; e ao vincular os estilos aos contextos de seus criadores, desencoraja uma

leitura histórico-evolutiva do ornamento. Em última instância, a mimese praticamente nega ao ornamento o caráter de arte, enquanto a dependência do contexto torna impossível a identificação de uma genealogia dos estilos.

Figura 13 – Ferramentas de osso com diversos padrões em zigue-zague, confeccionadas entre 8000-13000 A.C.

Riegl sugeriu que a imaginação humana é dotada de potência criativa, uma força independente da realidade exterior, a partir da qual os primeiros ornamentos geométricos teriam brotado e se desenvolvido gradualmente até a organicidade. Para sustentar essa proposição, recorreu aos achados arqueológicos, então recentes, do paleontólogo francês Edouard Lartet (1801-1871), que em 1863, nas cavernas de Laugerie-Basse, ao sul da França, encontrou algumas dezenas de artefatos pré-históricos - lanças, punhais, colheres, e outras ferramentas primitivas, feitas de ossos de rena e com uma idade avaliada entre 10.000 e 15.000 anos. Dentre esses objetos encontram-se alguns dos mais antigos exemplos de ornamentação conhecidos12, em sua

maioria, padrões geométricos e regulares (Figura 13). Predomina o zigue-zague, e ainda que algumas flores e animais apareçam isoladamente, eles nunca são postos em série e não cobrem toda a superfície dos objetos, não constituindo, então, ornamentos num sentido mais estrito. Para rejeitar a idéia de que tais motivos tenham sido fruto da mimese, Riegl argumentou que os

12

construtores daquelas ferramentas não dispunham de um repertório de técnicas variado o suficiente para dar conta da diversidade dos padrões que criaram. Sequer dominavam o fogo: após as caçadas, desmembravam os animais, sugavam o tutano dos ossos e abandonavam a carne, que apodrecia no local. Há indícios de que aproveitassem as peles: a grande quantidade de agulhas, também de osso, encontradas nos cavernas sugere que seus habitantes sabiam costurar. Nesse ponto, o historiador técnico-materialista da arte se apressaria em concluir que o zigue-zague foi copiado dessa costura; a fim de refutar essa interpretação, Riegl recorreu novamente ao ornamento maori. As tribos polinésias, isoladas por séculos em seu arquipélago, desconheciam a mais simples costura, e não obstante desenvolveram ornamentos geométricos complexos, aplicados em tatuagens e entalhes em madeira. A tecnologia a que eles tinham acesso, argumentou Riegl, nunca daria conta da sofisticação de seus ornamentos.13 Com as ferramentas

de osso de Laugerie-Basse e os ornamentos faciais Maori como exemplos, Riegl minimizou a influência de fatores externos na concepção das formas. Rejeitou assim a mimese, e propôs que os padrões geométricos primitivos, encontrados nos artefatos mais antigos que então se conhecia, são em verdade a expressão mais pura da imaginação humana - de um impulso ou instinto para a criação de formas, que ele batizou de kunstwollen - aquilo que tem vontade de arte, ou, aquilo que deseja forma. Se o ornamento, mais que mera cópia, brota espontaneamente da imaginação humana, as mudanças de estilo ao longo da história da arte podem ser entendidas em termos de uma evolução orgânica com um desenvolvimento relativamente autônomo.

Pode-se argumentar que essa genealogia do ornamento implica na crença em valores positivos na história da arte, e que Riegl a construiu assim de modo a encontrar o exatamente o que procurava: uma progressão gradual dos estilos, do simples ao complexo, que preencha os vãos entre a Antigüidade e a Idade Média. Mas Riegl não foi o único a afirmar uma idéia de continuidade na história da arte através das questões do ornamento. Algumas décadas após a publicação de Stilfragen, essa questão é retomada pelo historiador alemão Wilhem Worringer

(1881-1965), que em Abstração e Empatia, parte da noção de Riegl de uma oscilação entre estilos geométricos e orgânicos, propondo então um mecanismo que a explique. Worringer adota a noção de kunstwollen e a desenvolve, distinguindo suas duas categorias fundamentais, vontade de abstração e vontade de empatia, cada uma encontrando satisfação nos ornamentos geométrico e orgânico, respectivamente: “Assim como o anseio por empatia (...) encontra gratificação na

beleza do orgânico, o anseio por abstração encontra sua beleza no inorgânico que nega a vida... (...)”14 - negação da vida que não equivale a uma afirmação da morte, mas a um desejo de

racionalizar a vida. Essas duas categorias seriam também opostas e auto-excludentes: “...a forma sem vida de uma pirâmide, ou a supressão da vida manifesta em mosaicos bizantinos, nos dizem que a necessidade de empatia, que por razões óbvias sempre tende ao orgânico, não pode nesses casos ter determinado a vontade de forma (kunstwollen). De fato, a idéia se oferece a nós como um impulso diretamente oposto ao de empatia, que procura suprimir precisamente aquilo em que a necessidade de empatia encontra satisfação.” 15

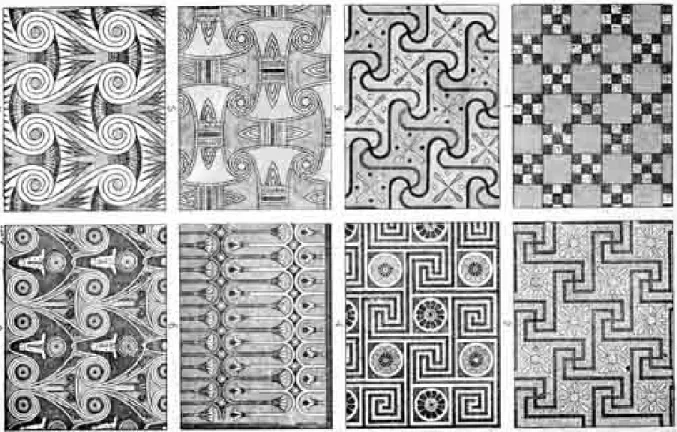

Figura 14 – Padrões encontrados em tetos de residências na necrópole de Tebas.16

Os padrões decorativos encontrados em tetos de residências da necrópole de Tebas (Figura 14) são um bom exemplo do que se poderia esperar do resultado de uma vontade de forma que só se satisfaz com o ornamento geométrico. Para Worringer essa vontade resulta de uma inquietação interna inspirada no sujeito pelo mundo e seus fenômenos; o homem primitivo,

14

WORRINGER, Wilhelm. Abstraction and Empathy. Chicago : Elephant Paperbacks, 1997. pg.4.

15

Ibid. pg.14.

16 WARD, James. Historic Ornament – Treatise on decorative arts and Architectural Ornaments. Londres:

perplexo e desconfiado diante da imensidão e complexidade do mundo, buscaria refúgio na idealização geométrica, ordenada e simples, criando para si um universo cristalino e compreensível que se aproxima do inorgânico. O impulso à abstração, assim, partiria da “necessidade de conectar a representação do modelo natural com os elementos da abstração mais pura, a regularidade cristalino-geométrica, de modo a imprimir sobre ele o selo da eternalização e arrancá-lo da temporalidade e arbitrariedade.”17

Figura 15 – Espirais naturalizadas romanas. WORNUM, pg. 75.

A vontade de empatia, do contrário, mergulha na verdade da vida orgânica com toda a sua arbitrariedade e materialidade decadente. Worringer afirmou que toda apreciação estética é em verdade “auto-apreciação objetificada”, uma projeção das qualidades do observador no objeto observado; tal identificação com formas naturais só seria possível mediante uma relação de confiança entre o sujeito e o mundo - resultado possível de disposição inata, clima, recursos tecnológicos ou outras circunstâncias propícias. Assim o estilo se naturalizaria na medida em que a cultura que o concebe se desenvolve tecnologicamente, aprende a proteger-se das ameaças da natureza e a extrair dela os recursos necessários a uma vida confortável. Tal suposição parece se confirmar na naturalização gradual das espirais egípcias, que atinge o ponto máximo no ornamento vegetal romano (Figura 15). Worringer sugeriu que em culturas com tal disposição a sentir-se em casa no mundo encontram-se, num sentido religioso, panteísmos e politeísmos antropomórficos, e num sentido artístico, um naturalismo feliz que reverencia o mundo. Tal

relação é certamente verdadeira no caso de todo ornamento produzido no greco-romano: “Como o homem do mundo terreno, em quem sensorialidade e intelecto se movem da mesma forma, cheios de confiança dentro da figura-mundo, e que mantém de lado todo ‘pavor do espaço’, podemos imaginar o Grego puro, ou seja, o Grego ideal como o imaginamos, na margem estreita em que ele finalmente se livra de todos os elementos orientais de que ele deriva, e que ainda não foi re-infectado pelas inclinações oriento-transcendentais.”18 Ao constatar que a arte

oriental tende a ser mais abstrata que a ocidental, Worringer depreendeu que a satisfação que os orientais buscam na arte consiste em arrancar as coisas do mundo - retirá-las de seu contexto natural, que é fluxo interminável da matéria, para purificá-las de toda sua dependência da vida – para eternalizá-las pela aproximação com a geometria pura.19 Num sentido religioso, a mesma

vontade de abstração inclina-se para noções dualistas e transcendentais, de negação do mundo material, como entre os egípcios e cristãos bizantinos.

Riegl, então, identificou na história da arte uma oscilação entre os estilos geométrico e orgânico, em que se verifica uma tendência universal à naturalização; e Worringer sugeriu um mecanismo psicológico que explique essa oscilação, partindo do contexto em que as formas são criadas - ambiente hostil, estilo geométrico e abstrato; ambiente amigável, estilo orgânico e figurativo. Tal modelo parece adequado se aplicado aos exemplos com que seus autores o demonstraram, mas até que ponto essa lógica binária se sustenta? Pode-se mesmo entender o geométrico e o orgânico como categorias auto-excludentes? E sobretudo, não parece um tanto auto-indulgente estabelecer, numa Europa então plena de art nouveau, uma tipologia do ornamento em que justamente o ornamento orgânico indique um desenvolvimento cultural superior? Convém considerar também uma abordagem menos eurocêntrica: para o arquiteto e teósofo norte-americano Claude Fayette Bragdon (1866–1946), o estilos geométrico e orgânico não se opõem, do contrário, complementam-se. Seus projetos arquitetônicos incorporavam estruturas geométricas complexas, como o hipercubo ou tessaract, e entre suas obsessões mais recorrentes constava a geometria quadri-dimensional, que advogava como ideal para a construção do ornamento. Em Ornament from Mathematics, publicado em 1918, afirmou que “A grande necessidade do ornamentalista é essa (a geometria quadri-dimensional) ou alguma outra fundação sólida. Na falta disso, ele tem sido forçado a construir ou sobre as areias movediças de

suas próprias fantasias, ou sobe os destroços e sedimentos do passado. A geometria garante essa fundação certa.”20

Figura 16 – Decoração de teto em azulejaria, período Qajar (1794-1925). Mesquita de Nasr ol Molk em Shiraz, Irã.

Ainda conforme Bragdon, a geometria serve como o solo firme que permite o desenvolvimento orgânico do ornamento. Indo mais além, Bragdon considerou ainda a existência de uma geometria latente em todas as formas naturais, noção que remonta ao misticismo pitagórico e que até pode parecer improvável em relação à matéria orgânica em geral, mas que certamente se verifica na arte islâmica: é pela repetição e espelhamento de formas geométricas simples que se produzem os padrões intrincados do ornamento oriental, remetendo diretamente à complexidade aparentemente arbitrária do orgânico. Tal é o caso da decoração de teto da mesquita de Nas rol Molk, no Irã (Figura 16), bem como o de muitos trabalhos em tapeçaria, mosaicos e azulejaria concebidos em culturas de tradição islâmica. Ainda que padrões semelhantes já fossem produzidos no oriente-médio pré-islâmico, esse traço da arte oriental pode ser atribuído, ao menos em parte, à restrição maometana em relação à representação de seres

20

vivos, que forçou o desenvolvimento de um estilo puramente geométrico, abstrato e não-narrativo. Para a sensibilidade ocidental do século XIX, acostumada a celebrar a perspectiva, o chiaroscuro e a narratividade como qualidades de uma arte que então se supunha grande, o estilo geométrico dos países islâmicos pareceu superficial ou meramente decorativo; mas um olhar mais cuidadoso revela que tal estilo não pode ser tão facilmente reduzido à geometria. É verdade que a representação de vegetais era proibida, mas isso não impediu os artistas e artesãos muçulmanos de agrupar os motivos geométricos individuais de modo a sugerir formas orgânicas, como flores e folhas. Essa situação peculiar do estilo ornamental islâmico se encontra bem representada em seu motivo mais popular, o arabesco – naturalização de uma forma geométrica, ou geometrização dum motivo vegetal? Difícil dizer. Estará aí a vontade de empatia que, recalcada por restrições de ordem religiosa, retorna como sintoma?

Num estudo mais recente sobre o ornamento islâmico, o professor Keith Critchlow

(Londres, 1933), da Prince´s School of Traditional Arts de Londres, sugeriu que “A arte islâmica é predominantemente um balanço entre forma geométrica pura e o que pode ser chamado forma biomórfica fundamental: uma polarização que tem valores associativos com as quatro qualidades filosóficas e experienciais, frio e seco – representando a cristalização em forma geométrica – e quente e úmido – representando as forças formativas por trás da forma vegetal e vascular. Um aspecto reflete as facetas de uma jóia, a pureza de um floco de neve e as flores congeladas de simetria radial; o outro, o flanco brilhante de um cavalo que transpira, o movimento silencioso de um peixe na água, o desdobrar e desenrolar das folhas da vinha e da rosa.”21

21 CRITCHLOW, Keith. Islamic Patterns – An Analytical and Cosmological Approach. London : Thames and

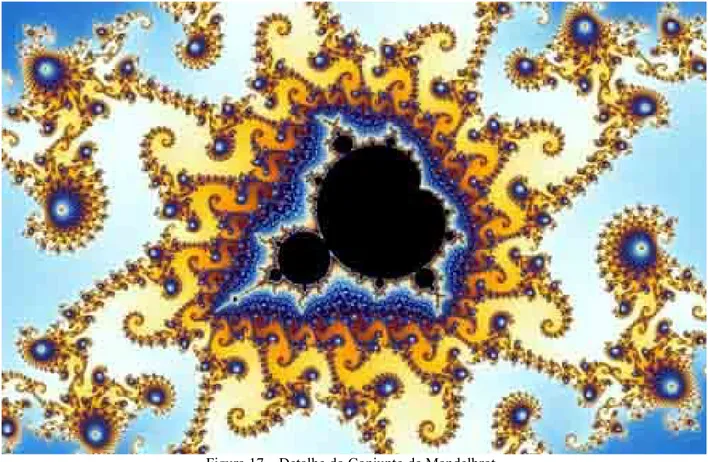

Figura 17 – Detalhe do Conjunto de Mandelbrot.

Critchlow, assim como Bragdon, entende a geometria na arte e sua relação com a natureza orgânica por um viés místico, que inspira uma desconfiança perfeitamente justificável. Mas estes teóricos místicos da arte não são os únicos a sugerir uma relação estreita, na natureza, entre o geométrico e o orgânico: o matemático polonês Benoît Mandelbrot (Varsóvia, 1924), num estudo sobre geometria intitulado The Fractal Geometry of Nature22, criou o termo fractal –

derivado da noção operatória de fração – para descrever um método que, através de uma iteração simples repetida milhares de vezes, produz uma imagem de resolução e complexidade literalmente ilimitadas, conhecida como Conjunto de Mandelbrot (Figura 17). Em verdade, os princípios para a produção do conjunto de Mandelbrot já eram conhecidos desde o início do século XX, mas ninguém jamais se dera ao trabalho de realizar, manualmente, os milhares de cálculos necessários à geração de tal imagem; só com o desenvolvimento dos computadores, na segunda metade do século, é que ela pôde se fazer visível. Não é sem razão que tenha se tornado objeto de obsessão, não só por parte matemáticos, mas também de biólogos e sobretudo artistas: ao se ampliar qualquer segmento da imagem, vê-se surgir novos padrões, e essa a operação pode

ser repetida indefinidamente sem que eles nunca se repitam, embora guardem semelhanças uns com os outros.

O conjunto de Mandelbrot demonstra na prática o velho princípio hermético da equivalência entre o todo e as partes - o que está em cima é como o que está abaixo - remetendo a um só tempo à natureza orgânica - em especial à forma como crescem certos vegetais - e aos padrões geométricos, supostamente inorgânicos, encontrados no ornamento islâmico. E coloca ainda outro problema: as imagens obtidas através do conjunto de Mandelbrot são produto da natureza, de um computador, ou da imaginação humana? E, pode-se pensá-las como arte? Ora, mesmo que um computador seja necessário para gerar tais imagens, ainda foi preciso que os matemáticos chegassem à equação que lhes dá a forma. É como perguntar se a matemática é uma ciência natural ou humana. Arte ou não, o fato é que os fractais de Mandelbrot são essencialmente ornamentais, revelando formas encontradas não só na natureza, mas nos arabescos, no art nouveau, surrealismo e vertentes psicodélicas da pop art.

1.3 SIMBÓLICO E ESTÉTICO – ENTRE O SENTIDO E OS SENTIDOS

Figura 18– Beatriz Milhazes - O marinheiro, 1998, óleo sobre tela. 217x217cm.

sentido - esta é ofuscada pela exuberância do ornamento. A imagem não precisa de uma estória, assim como o ornamento não precisa de um elemento central, e a oferta das formas por elas mesmas logo remete a essa dupla independência.

A imagem em questão é uma pintura da brasileira Beatriz Milhazes (Rio de Janeiro, 1960), conhecida por combinar motivos florais, psicodélicos, arabescos, símbolos pop e outros ornamentos, retirados de épocas e culturas diversas. Na produção da série de pinturas de que essa imagem faz parte, a artista começou construindo moldes das formas desejadas, donde então decalcou a tinta com que compôs a imagem. Esse processo de composição a partir de formas pré-existentes é geralmente entendido como

colagem, mas no caso de Milhazes o resultado final é tinta sobre tela, é difícil não reconhecê-lo como pintura. De caráter essencialmente abstrato e ornamental, a regularidade sensual da imagem só é interrompida pela presença do coração, insinuando um princípio narrativo que o observador, se quiser, pode desenrolar como um novelo. Ver como esse coração é composto de frios tons de azul, e possui sua própria moldura de gotas negras, que pendem como lágrimas; soma-se a isso o título atribuído à imagem – o marinheiro – e pode-se facilmente imaginar o luto da amante dum marinheiro que, certa vez, foi para o mar e não voltou. Mas não é sem um certo esforço da imaginação que o observador extrai uma narrativa da imagem, na medida em que a maior parte de seus ornamentos não têm significado aparente. Parece que a sutil sugestão literária expressa no coração é que funciona como uma espécie de enfeite para o caráter predominantemente decorativo da composição.

Assim, por mais contemporânea que seja a pintura de Milhazes, ela remete a uma discussão específica sobre o ornamento, que remonta ao século XIX, e de que se ocuparam os historiadores da arte de então. Nas tipologias e genealogias do ornamento que esses autores elaboraram, além das diferenças formais entre os estilos, a questão do sentido dos motivos também serviu para demarcar categorias. Essa discussão foi influenciada pela egiptomania que marcou a Europa e os Estados Unidos durante a segunda metade do século XIX, voltando a atenção dos teóricos para o ornamento egípcio - que era essencialmente simbólico, contrastando

fortemente com a profusão fitomórfica e decorativa do art nouveau de então. O lótus egípcio ocupou um lugar central no debate, ainda que o que esteja em questão não seja a persistência de um ou outro motivo em particular, mas um processo mais genérico, que é o da oscilação entre o caráter simbólico e estético do ornamento: para Riegl, “Qualquer símbolo religioso pode se tornar um motivo pura ou predominantemente decorativo ao longo do tempo, se tem potencial artístico. Quanto um motivo é executado, por suas associações religiosas, numa grande variedade de materiais, o estereótipo criado pode conquistar vida própria.”23

Um dos mitos egípcios sobre a origem do mundo conta que, num tempo em que o universo ainda não existia, um botão de lótus flutuava sozinho na escuridão, e entediado em meio ao vazio infinito em que se encontrava, pediu ao deus-Sol andrógino, Rá, que criasse um espaço onde ele pudesse existir; tendo sido prontamente atendido, o agradecido lótus passou a abrigar o deus-Sol em suas pétalas todas as noites. Essa estória – uma entre muitas outras semelhantes - sugere o significado espiritual que o lótus tinha para os antigos egípcios, e explica, ao menos em parte, a grande quantidade de objetos, residências e templos decorados com motivos inspirados nessa flor. Como regra, os elementos do ornamento egípcio tinham um significado específico, e raramente eram escolhidos apenas por conta do efeito de beleza; esse estilo de decoração, executado em templos, tumbas e palácios, valia-se unicamente de símbolos religiosos, como flores de lótus, cruzes e escaravelhos. Mas o lótus, que no Egito era uma promessa de ressurreição, nos países vizinhos logo tornou-se mera decoração. As culturas que adotaram os símbolos egípcios posteriormente não entendiam mais seu significado religioso, a julgar pela forma aparentemente arbitrária com que os aplicavam; o que outrora se encontrava apenas em templos e tumbas logo começou a aparecer em pratos, vasos, cadeiras e toda sorte de objetos cotidianos.

As transformações dos motivos inspirados no lótus egípcio servem de exemplo ótimo do processo a que Riegl se refere, e que seria inevitável na medida em que um símbolo é reproduzido com freqüência, em vários materiais e ao longo de um período suficiente de tempo. Se esse símbolo tiver em sua origem um sentido religioso, tanto melhor: isso facilitaria a criação de um estereótipo que pode, então, tornar-se familiar a ponto de enraizar-se. De fato, muitos dos objetos cotidianos - roupas, acessórios, ânforas e outras utilidades domésticas – dos antigos fenícios e gregos também eram decorados com motivos inspirados em símbolos sagrados

egípcios24. Ao examinar o ornamento assírio, Riegl concluiu que eles também teriam se

apropriado do lótus egípcio, mantendo seu sentido religioso, mas desenvolvendo-o à sua maneira, de modo a resolver melhor certas questões técnicas - como a da continuidade do motivo quando ele tem de dobrar-se perpendicularmente, para acompanhar um friso ou parede.25 Entre os

fenícios o lótus também era um motivo popular, mas já com um sentido completamente diferente; como eram mercadores e navegadores, transportavam e comercializavam objetos de culto, artísticos e decorativos de todos os países circundantes, isso quando não vendiam suas próprias imitações fraudulentas: nessas falsificações, qualquer significado espiritual que porventura restasse da arte egípcia já evaporara completamente.26 Mais adiante, vê-se que o lótus persistiu

entre os povos helênicos: ao rever os motivos florais na arte de Micenas, Riegl argumenta que foram quase inteiramente baseados na palmeta egípcia.27 De forma semelhante, ao examinar o

padrão ornamental na borda de um ânfora de Melos, identifica o mesmo esquema de espirais e lótus criado pelos egípcios.28 Enfim, o ornamento inspirados no lótus egípcio tornou-se tão

popular que sobreviveu no ornamento floral de todas as culturas que sucederam o Egito, não só na antiguidade mas também na idade média, persistindo até a era moderna.29

Essa questão foi examinada de modo mais sistemático pelo crítico e galerista inglês

Ralph Wornum (1812–1877), que sugeriu uma tipologia do ornamento em que pode-se distinguir, ao longo da história da arte, duas grandes categorias: o ornamento simbólico - aquele que requer o conhecimento prévio de seu significado – e o ornamento estético - aquele que apela diretamente aos sentidos, valendo-se apenas dos princípios de ritmo, simetria da forma e harmonia da cor. Como Riegl, Wornum sugeriu uma hierarquia entre em que o estético paira sempre acima do simbólico, antecipando em algumas décadas o desejo modernista por linguagens puras, e compara as artes visuais à música - um campo das artes em que os princípios de harmonia, ritmo e melodia, são bem definidos e indiscutíveis, na medida em que “Muitos homens de muitas gerações devotaram suas vidas inteiras ao desenvolvimento desses princípios, e eles são conhecidos. No ornamento eles não são conhecidos (...) apesar de muitos designers da antiguidade e da idade média certamente terem tido uma percepção deles.”30 A distinção entre

simbólico e estético aplica-se também à música, resultando numa hierarquia semelhante: ao

24

RIEGL, Alois. Problems of Style. Princeton University Press, New Jersey, 1993. Pg.50.

25

Ibid, pg.86.

26Ibid, pgs. 96-97. 27

Ibid, pg. 109.

primeiro correspondem às cantigas e canções, produzindo seus efeitos com ajuda da poesia, e ao segundo à música instrumental, onde ritmos, harmonias e melodias é que fazem o trabalho.

Para Wornum a trajetória do lótus egípcio na antiguidade é apenas um exemplo, dentre muitos outros disponíveis na história da arte, dum processo de oscilação entre as dimensões simbólica e estética do ornamento: inicialmente simbólico, o lótus foi gradualmente esvaziado de seu significado religioso e transformado em pura visualidade. Partindo da noção de que as artes são mais desenvolvidas na medida em que se libertam da dimensão simbólica, apelando mais sobre os sentidos do que sobre a cognição, Wornum identificou o mesmo processo noutros momentos da história da arte. Cada oscilação do simbólico para o estético teria três

etapas distintas: um momento inicial em que os motivos são escolhidos por conta de seu simbolismo; um segundo momento, em que as qualidades estéticas sobrepõem-se ao significado; e um terceiro e último estágio, o momento de decadência em que o ornamento se prolifera sem nenhum critério, degenerando em algo próximo ao kitsch. Segundo Wornum, esse processo trifásico pode ser observado na antiguidade - nos estilos egípcio, grego e romano - e na idade média - nos estilos bizantino, sarraceno e gótico.31

Ao se aplicar essa tipologia ao ornamento da antiguidade, tem-se no lótus egípcio o primeiro momento, aquele do ornamento simbólico, enquanto o segundo momento, o do puramente estético, é muito bem representado pelo ornamento grego. Na Grécia clássica encontra-se pela primeira vez a introdução habitual de formas por elas mesmas, “um grande passo para a arte” segundo Wornum. Ver por exemplo o anthemion grego (Figura 20), que deriva da palmeta egípcia que, por sua vez, deriva do lótus - como Riegl já havia demonstrado em Stilfragen. O gosto grego teria progredido até o tempo de Alexandre, quando atingiu seu ponto máximo e adentrou um período de declínio, em que a riqueza e abundância do ornamento suplantaram gradualmente sua qualidade; por fim, a conquista da Ásia introduziu o gosto por exibições ornamentais, que terminaram em pura ostentação, resultando na aniquilação do gosto e

30

WORNUM, Ralph N. Analysis of ornament – The Characteristics of Styles. Londres : Chapman and Hall, 1879. Pg.27.

31 Ibid, pg.31.

da própria arte grega sob o exemplo luxuoso dos imperadores romanos. Inicia aí o terceiro momento do modelo trifásico, representado na antiguidade pelo ornamento romano, e marcado por um processo de proliferação desmedida: “Primeiro, a quantidade suplantou de forma geral a qualidade; e segundo, essa quantidade foi aplicada na maioria dos casos sem nenhuma propriedade ou gosto. Isso é ilustrado pela maior parte das grandes obras do período; e não há melhor exemplo que os arcos triunfais, que são trabalhos exclusivamente ornamentais.”32 Como

exemplo desse período de excessos, Wornum apresenta reproduções da arte decorativa de Pompéia.E eis que os próprios romanos reconheciam a decadência ornamental de seu tempo: o escritor, arquiteto e engenheiro romano Marcus Vitruvius Pollio (aprox. 80AC - 15DC), em seus Dez Livros sobre Arquitetura, já lamentava a tolice e absurdo dos trabalhos em estuque de então: “O que os antigos realizaram através da arte, nós tentamos atingir com cores... (...) Quem dentre os antigos usava o vermelho senão esporadicamente, como uma droga? Mas hoje paredes inteiras são cobertas com ele.”33 Vitruvius segue enumerando os vários tipos de pintura de parede

em uso por seus contemporâneos: primeiro, imitaram mármores coloridos; depois dividiram-nos em painéis, e os enriqueceram com molduras ornamentais e cornijas; então a decoração arquitetônica foi acrescentada, e finalmente foram introduzidas as cenas trágicas, cômicas e satíricas, além das paisagens.

Assim, Egito, Grécia e Roma compreendem o primeiro movimento do simbólico para o estético na arte ornamental da antiguidade. A segunda oscilação identificada por Wornum acontece ao longo da idade média, iniciando logo após o declínio do império romano, e inclui os estilos bizantino, sarraceno e gótico. As especificidades culturais e históricas que marcam esses estilos diferem dos anteriores em vários sentidos, mas de forma geral, verifica-se um processo semelhante de gênese simbólica, esvaziamento e proliferação desmedida. Num primeiro momento, tem-se o

32 WORNUM, Ralph N. Analysis of ornament – The Characteristics of Styles. Londres : Chapman and Hall, 1879.

Pg.85.

33 VITRUVIUS, Marcus. The ten books on Architecture - traduzido para o inglês por Morris Hicky Morgan.

puramente simbólico no ornamento bizantino, que tem de fato algumas semelhanças com aquele da antiguidade egípcia: limitava-se a símbolos religiosos com fins solenes, como exortações de fé e piedade, e nunca eram aplicados como simples decoração. Seus símbolos mais importantes incluem o monograma de Cristo, a cruz, a serpente, o peixe e a auréola, ou vesica piscis34 (Figura

21); sucedendo o lótus como o motivo floral mais popular, o lírio ou flor-de-lis foi transformado em emblema de pureza. Nesse estilo o simbolismo está sempre presente, embora às vezes possa ser muito sutil, e Wornum elegeu como mais belos justamente aqueles exemplos em que o simbolismo é não-obtrusivo, ou mesmo totalmente disfarçado, como no caso dos capitéis: “...um exame revela que as formas aparentemente florais são combinações dos tipos convencionais derivados dos símbolos; como vesicas, círculos, lírios, e muitos outros. O próprio traçado é às vezes composto de serpentes; e serpentes não são um ornamento incomum para um capitel. A

serpente figura amplamente na arte bizantina, como o instrumento da queda, e um tipo de redenção.”35 Algumas das principais igrejas bizantinas e romanescas são desenvolvimentos do

símbolo dos cinco círculos ou glórias: eles são colocados em forma de cruz, e então sobrepujadas por domos correspondendo em tamanho e situação aos círculos representados no pavimento abaixo. A catedral de São Marcos, em Veneza, é um exemplo conspícuo dessa arquitetura simbólica.

A título de contraparte estética para o simbolismo bizantino Wornum apresentou a arte islâmica, cujo estilo chamou de sarraceno - uma classificação um tanto problemática visto que os sarracenos, por definição, foram um povo pré-islâmico e nômade que habitava os desertos entre a Síria e a Arábia; aqui entende-se que por sarraceno Wornum referia-se ao ornamento islâmico em geral, de inspiração essencialmente geométrica. Proibida de significar senão através de textos, a arte islâmica explora a complexidade dos padrões e o entrelaçamento das formas, solução que Wornum comemorou: “...o esforço de ingenuidade que elas impeliram deram origem a um estilo ornamental simples, mais bonito que talvez qualquer um que o tenha precedido, pois não havia divisão da mente artística entre significado e efeito.”36 Por significado e efeito, entenda-se as

dimensões simbólica e estética da arte.

34

WORNUM, Ralph N. Analysis of ornament – The Characteristics of Styles. Londres : Chapman and Hall, 1879. Pg. 91.

35

Ibid, Pg.98.

36 WORNUM, Ralph N. Analysis of ornament – The Characteristics of Styles. Londres : Chapman and Hall, 1879.

Como terceiro momento dos estilos medievais, aquele em que o ornamento degenera, Wornum apontou o gótico, período em que os critérios de aplicação de ornamento se afrouxaram, e os motivos se proliferaram livremente. Aqui, a denominação gótico também é complicada, um tanto abrangente demais já que é atribuída a estilos ligeiramente diferentes, em vários países da Europa; mas de forma geral pode-se dizer que ele combina o simbolismo cristão bizantino com a profusão ornamental oriental. Seus motivos mais populares são vesicas, trevos, lírios e todos os símbolos considerados sagrados pelos primeiros cristãos – mas o simbolismo aqui teria retornado em lugares inadequados; a sagrada cruz vesica, por exemplo, foi contraída e usada para preencher vãos em arcos e frisos, dando origem a um motivo conhecido na arquitetura como dente-de-cachorro. O mesmo se verifica com todos os outros símbolos cristãos, num processo de fato muito semelhante à banalização do lótus nas culturas antigas que sucederam o Egito.

O modelo trifásico de Wornum, então, parece encontrar respaldo na história da arte. E apesar de atribuir ao estilo estético um lugar sempre superior ao simbólico na hierarquia do ornamento, Wornum curiosamente sugeriu que o estopim dessa evolução seja uma forma de inocência: “...não podemos deixar de admirar a ingenuidade com que o decorador egípcio, por um mero arranjo simétrico, converteu até os hieróglifos incompreensíveis em ornamentos agradáveis.”37 Sabe-se que houve um momento em que os próprios egípcios, não compreendendo

mais o significado dos hieróglifos, começaram a reproduzi-los apenas por conta de seu efeito decorativo, e a sugestão de que a ignorância tenha desencadeado um processo de refinamento, que resulta sempre numa arte supostamente superior, é no mínimo intrigante. Essa idéia persistiu no século seguinte, permeando os mitos modernistas sobre a pureza das linguagens artísticas: em 1917, o pintor Amédée Ozenfant (1886–1966) e o arquiteto e escritor Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887–1965) - também conhecido como Le Corbusier – publicaram um ensaio, intitulado Depois do Cubismo, em que comentam a produção de pintores como Ingres, Corbet, Cézanne, Matisse e outros precursores do cubismo. Nesse texto, Ozenfant e Jeanneret sugeriram que “O que se destaca com mais clareza na obra desses grandes precursores é a sujeição do tema à plástica pura: essa é a característica da grande arte. Todos provaram exaustivamente a quase indiferença do tema como anedota; isso quer dizer que a condição primordial da grande arte plástica é não a imitação, mas a qualidade dos efeitos da matéria.”38 Os cubistas

37

WORNUM, Ralph N. Analysis of ornament – The Characteristics of Styles. Londres : Chapman and Hall, 1879. Pg.38.

simplesmente pintaram quadros compostos como tapetes, com elementos tomados da natureza e dissociados, por suas qualidades plásticas; tratava-se de uma operação bem conhecida, e até tradicional, na história da arte: “...os micenenses, os orientais e os negros fizeram uso constante disso. Essas idéias e essas práticas, como se vê, não são novas. O cubismo não fez mais que recolocar em posição de honra na pintura um sistema bastante antigo, o mais antigo de todos, a estética ornamental; confirmou que se podem fazer painéis não-narrativos e aferrou-se a esse sistema.”39

A apologia ornamental de Ozenfant e Jeanneret serve de exemplo ótimo da tendência, por parte de artistas e teóricos da primeira metade do século XX, a tomar o ornamento como exemplo e desafio para a pintura modernista. Para que a arte se libertasse da representação, era preciso que reconhecesse sua natureza ornamental, tornando-a cada vez mais consciente e explícita. Tais eram os ideais que levaram toda uma geração de artistas a perseguir uma espécie de pureza, ou autonomia, das artes - em que pintura, música, dança, literatura e teatro não deveriam imiscuir-se, mas permanecer circunscritas em seus próprios territórios; acreditava-se que a promiscuidade entre eles resultaria numa prole degenerada de arte inferior. Daí a pintura não-figurativa, ou abstrata, por não procurar exercer um efeito literário, ser considerada superior a retratos ou cenas que insistiam em contar estórias. A arte figurativa seria demasiado dependente da literatura, e daí a preocupação de teóricos como Clement Greenberg (1909-1994) em banir a narratividade das artes visuais.

O esvaziamento do significado, estimulado durante o modernismo, noutros momentos da história da arte aconteceu naturalmente, como demonstraram Riegl e Wornum, ao tratar do ornamento floral na antiguidade e idade média. Há, portanto, uma continuidade na discussão levantada pelos teóricos do ornamento do século XIX e a apologia ornamental modernista. Parece inevitável então indagar-se sobre a continuidade dessas mesmas questões na pintura contemporânea, e nesse sentido pode-se retornar à Beatriz Milhazes: quanto há, em sua pintura, da apologia ornamental modernista?

Ainda que esse ciclo identificado por Wornum em pelo menos dois momentos da história da arte - esvaziamento do significado do símbolo, seguido da proliferação indiscriminada de suas cascas vazias - pareça adequado para os exemplos que ele apresentou, ele certamente não se