[

DECLARAÇÕES

]Declaro que esta Tese é o resultado da minha investigação pessoal e independente. O seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia.

O candidato, ____________________

Março de 2013

Declaro que esta tese/Dissertação / Relatório / Trabalho de Projecto se encontra em condições de ser apreciado pelo júri a designar.

Os orientadores, ____________________

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Geografia e Planeamento Regional, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor Jorge Umbelino e co-orientação do Professor Doutor

Carlos Costa.

[RESUMO]

O planeamento turístico é uma actividade essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos. Os profissionais de planeamento turístico desenvolvem, no âmbito local, um conjunto de actividades para promover o desenvolvimento das comunidades envolvidas ao mesmo tempo que dinamiza o turismo local. Esta tese tem como principal objectivo analisar a relação entre a formação destes profissionais e a prática das suas funções no contexto laboral. Foram aplicados questionários em todos os cursos de turismo que formam profissionais que actuam na gestão e planeamento turístico e as informações recolhidas foram analisadas conjuntamente com as respostas do questionário aplicado junto aos planeadores que actuam nos municípios do Alentejo e Algarve. Entre os principais resultados obtidos, foi constatado que os cursos de turismo que formam os planeadores turísticos, em termos de conteúdo, estão adequados às funções, sendo, no entanto, necessário o desenvolvimento de mais actividades práticas e mais aproximação da realidade laboral.

Planeamento Turístico em Portugal:

Abordagem relacional entre a Formação Superior em Turismo e a efectivação do Planeamento a nívelLocal.

PALAVRAS-CHAVE: Planeamento Turístico, Formação Superior, Planeamento Local.

[ABSTRACT]

The tourism planning is an activity essential to achieving sustainable development of tourist destinations. The tourism planning professionals in the local level develop a number of activities to promote the development of the communities involved and the local tourism. This thesis has as main objective to analyze the relationship between the education of these professionals and the practice of their activities in the workplace. There were applied questionnaires to all tourism courses forming professionals working in tourism planning and management and the information gathered was analyzed together with the responses of the questionnaire addressed to the planners operating in Alentejo and Algarve regions. Among the main results, it was found that tourism courses that form the planners are appropriate in terms of content being, however, necessary to develop more activities and more practical approximation of reality work.

Tourism Planning in Portugal:

Relationship between Tourism Education and Local Planning.Índice de Conteúdos

Capítulo 1. Introdução 01

Capítulo 2. Planeamento Turístico

2.1 Introdução 05

2.2 Planeamento Turístico - uma abordagem teórico-conceptual 07

2.2.1 Cidade e Destino Turístico 11

2.3 Planeamento – Teoria e Conceito 18

2.3.1 O que é planear? 21

2.4 Planear o Turismo, por quê? 28

2.5 Os novos paradigmas da Gestão e Planeamento do Turismo 38

2.6 Funções de Planeamento 54

2.6.1 O turismo e a sua Contribuição para o Desenvolvimento Local

59 2.6.2 Modelos de Desenvolvimento, Qualidade e Competitividade

do Turismo

61

2.7 Considerações Finais 70

Capítulo 3. Turismo em Portugal

3.1 Introdução 72

3.2 Caracterização do Turismo em Portugal 73

3.3 Gestão Estratégica e Organização do Turismo em Portugal 75 3.3.1 Gestão e Planeamento do Turismo no nível Nacional 77 3.3.2 Gestão e Planeamento do Turismo no nível Regional 78 3.3.3 Gestão e Planeamento do Turismo no nível Local 87 3.3.3 Outros Instrumentos de Planeamento do Turismo 88

Capítulo 4. Formação Superior em Turismo

4.1 Introdução 94

4.2 Educação e Formação 95

4.2.1 Formação Superior - uma proposta de Educação que deve ser voltada para o indivíduo?

96 4.2.2 Em torno dos conceitos de Qualificação Profissional e

Competências

101

4.2.3 Educação e Currículo 103

4.2.4 Modelo e desafios da Educação sem fronteiras 104

4.3 Educação Superior em Turismo 116

4.3.1 O Turismo como Disciplina Científica 117

4.3.2 Conteúdos e Competências na área do Turismo 118 4.4 Enquadramento da Formação Superior em Turismo em Portugal 130 4.5 Relação entre o Planeamento e a Formação em Turismo em

Portugal 140 4.6 Considerações Finais 143 Capítulo 5. Metodologia 5.1 Introdução 145 5.2 Planeamento da Investigação 146 5.3 A Investigação Científica 148

5.3.1As Variáveis de Análise 151

5.3.2 A Problemática que define os Objectivos e Hipóteses 152

5.4 O Universo e Amostragem 155

5.5 Instrumento de Recolha de Dados 156

5.5.1 Instrumentos de Recolha de Dados: o Questionário 160

5.6 Considerações Finais 174

Capítulo 6. Análise e Discussão dos Resultados

6.1 Introdução 176

6.2 Uma breve caracterização das Regiões em análise 176 6.3 Apresentação e Discussão dos Resultados obtidos 187

6.3.1 Resultados dos inquéritos dos Cursos Superiores em Turismo

187 6.3.2 Resultados dos inquéritos dos Responsáveis pelo

Planeamento Turístico nas Câmaras Municipais

201 6.3.3 Relação entre a Formação em Turismo e as Actividades

Laborais do Planeador do Turismo

214

6.4 Considerações Finais 218

Capítulo 7. Nota Final 220

Referências 223

Índice de figuras

Figura 1. Participação da comunidade no processo de desenvolvimento Figura 2. Fluxo do Planeamento

Figura 3. O Planeamento na Estrutura Organizacional do Turismo

Figura 4. Dimensão do processo de Planeamento e suas principais atribuições Figura 5. Regiões de Turismo

Figura 6. Pólos Turísticos de Portugal

Figura 7. Objectivos para alcançar o Modelo de Desenvolvimento Sustentável do Turismo

Figura 8. Sistema de Gestão Territorial

Figura 9. Territorialização da oferta de alojamento na Região (Norte)

Figura 10. Desenvolvimentos do Quadro Nacional de Qualificações no âmbito do Ensino Superior

Figura 11. Organograma do Sistema de Ensino Superior Português de acordo com os Princípios de Bolonha

Figura 12. Localização dos Cursos de Turismo analisados

Figura 13. Disciplinas de Entrada para os cursos superiores em Turismo ou Gestão em Turismo

Figura 14. Disciplinas de Acesso para os cursos superiores em Turismo e Gestão do Turismo, por sistema de ensino (%)

Figura 15. Disciplinas de entrada nos cursos superiores de Turismo e Gestão do Turismo (públicos e privados), combinação das disciplinas (%)

Figura 16. Áreas que compõem os cursos superiores de Turismo e Gestão do Turismo (Público e Privado/ Universidade e Politécnico) (%)

Figura 17. Disciplinas que compõem os cursos superiores em Turismo e Gestão em Turismo, por sistema de ensino

Figura 18. Estrutura do Processo de Investigação da Tese Figura 19. Desenvolvimento de um plano qualitativo

Figura 20. P1. No curso superior em turismo oferecido na instituição em que trabalha, as disciplinas de planeamento turístico utilizam métodos de ensino compostos por (%)

Figura 21. P4. Existem parcerias estabelecidas entre o curso de turismo que coordena e algumas entidades locais ou regionais de turismo, públicas ou privadas, por exemplo no âmbito de protocolos para estágios relacionados com actividades em gestão e planeamento do turismo? (%) Figura 22. P5. É desenvolvida, através do curso de turismo que coordena,

alguma actividade de âmbito aplicado no domínio da gestão e planeamento do turismo para um município, região ou país? - Quais? (%)

Figura 23. P6. É desenvolvida, através do curso de turismo da sua instituição de ensino, alguma actividade junto com a comunidade? - Quais?

Figura 24. P7. Existe algum factor diferenciador no curso que coordena em relação aos demais que conhece? - Qual? (%)

Figura 25. P8. Na opinião que tem em relação à formação dos profissionais de planeamento turístico, de um modo geral, qual (is) o (s) ponto (s) fraco (s) da formação oferecida nos cursos superiores em turismo em Portugal? (%)

Figura 26. P9. Na opinião que tem em relação à formação dos profissionais de planeamento turístico, de um modo geral, qual (is) o (s) ponto (s) forte (s) da formação oferecida nos cursos superiores em turismo em Portugal? (%)

Figura 27. P2. Idade (%)

Figura 28. P5. Instituição onde obteve o seu grau de Licenciatura (%)

Figura 29. P5. Caso se aplique, indique o curso e a instituição onde obteve a sua pós-graduação (%)

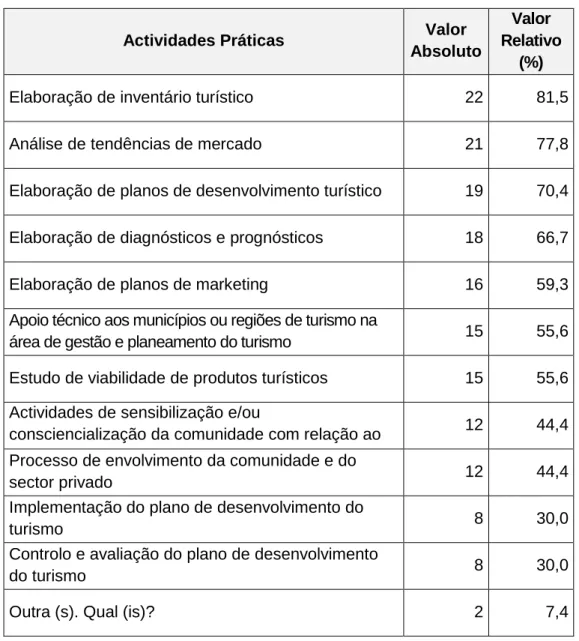

Figura 30. P6. Das actividades abaixo listadas, marque todas as opções que foram desenvolvidas durante a sua formação

Figura 31. P6. Quais destas actividades em planeamento e gestão do turismo estão incluídas nas suas funções profissionais? (%)

Figura 32. Representação conjunta das respostas da P2 (Quais as actividades práticas em planeamento turístico realizadas no âmbito do curso de turismo oferecido na sua instituição de ensino?), aplicada nos cursos de turismo, e da P6 (Quais destas actividades desenvolve actualmente no âmbito das actividades em gestão e planeamento do turismo designadas para a sua função profissional?), aplicada aos profissionais de planeamento nas Câmaras Municipais (%).

Índice de tabelas

Tabela 1. Compromissos dos agentes turísticos com a sustentabilidade Tabela 2. Variáveis de avaliação do Processo de Planeamento

Tabela 3. Elementos de recolha de dados relativos ao turismo

Tabela 4. Cronograma da Política Estratégica de Turismo em Portugal (1992/2011)

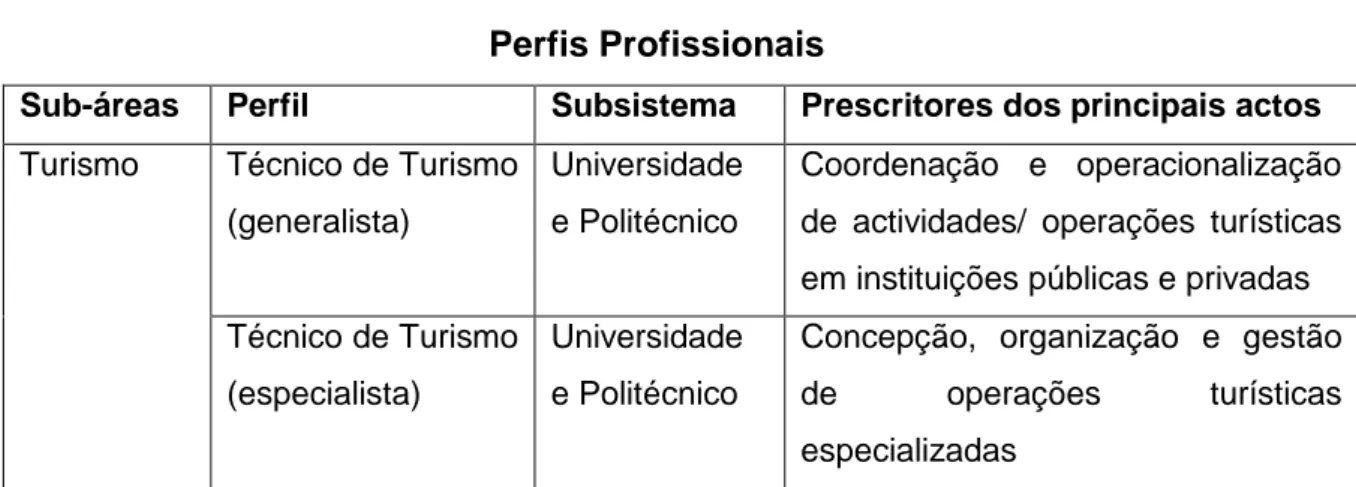

Tabela 5. Portugal Continental, por NUTS Tabela 6. Objectivos do QEQ e dos ECTS Tabela 7. Quadro Europeu de Qualificações Tabela 8. Síntese das figuras profissionais

Tabela 9. Áreas de conhecimento requeridas no trabalho (por ordem de frequência)

Tabela 10. Perfis Profissionais

Tabela 11. Perfil das licenciaturas analisadas

Tabela 12. Vantagens e Desvantagens dos principais instrumentos de recolha de dados

Tabela 13. Vantagens e Desvantagens das Entrevistas e Questionários

Tabela 14. Funções da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, organizadas segundo o processo de planeamento

Tabela 15. Funções da Entidade Regional de Turismo do Algarve organizada segundo o processo de planeamento

Tabela 16. Frequência - P2. Quais as actividades práticas em planeamento turístico realizadas no âmbito do curso de turismo oferecido na instituição em que trabalha?

Tabela 17. P3. Classifique os conteúdos a seguir, de acordo com a realidade vivida no curso que coordena (escala Likert)

Tabela 18. P6. Das actividades abaixo listadas, marque todas as opções que foram desenvolvidas durante a sua formação

Tabela 19. P6. Quais destas actividades em planeamento e gestão do turismo estão incluídas nas suas funções profissionais?

Tabela 20. P7. A lista abaixo contém alguns conteúdos ligados à actividade turística. Marque as alternativas segundo a maior ou menor importância que lhes reconhece no seu dia-a-dia laboral, sendo as opções.

Capítulo 1 Introdução

O objectivo geral desta tese é relacionar as funções de planeamento turístico ao nível local com a formação superior em turismo, em Portugal, de forma a conhecer a coerência entre a formação e a actuação no mercado laboral. A proposta desta investigação surgiu, inicialmente, da continuação da investigação realizada pela investigadora no Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo, realizado na Universidade de Aveiro (UA), em 2006. Na dissertação de mestrado, que tinha como principal objectivo identificar as principais razões que levavam os municípios brasileiros de pequena e média dimensão a planear em turismo, ou não, surgiram algumas ideias que vieram a ser consideradas para a tese de doutoramento.

Entre os principais problemas identificados no caso brasileiro, estava a formação inadequada dos profissionais que exerciam as funções de planeamento turístico. Por razões de ordem pessoal, o contexto brasileiro não foi considerado para esta investigação. No entanto, com base em leituras prévias e em conversas com diversos profissionais da área, a mesma problemática encontrada no Brasil parecia ser pertinente na realidade portuguesa. Foi assim decidido que a proposta de investigação seria continuada mas aplicada à realidade de Portugal.

Por limitações financeiras e de tempo, foi também necessário fazer um recorte geográfico na investigação. A proposta de analisar, simultaneamente, a perspectiva dos cursos de turismo e a realidade das funções laborais no nível local contou com a aplicação de questionários na totalidade dos cursos de turismo portugueses que formam profissionais de planeamento turístico (totalizando 33 cursos, com 82% de respostas obtidas), mas apenas foi

aplicado aos profissionais actuantes nas Câmaras Municipais das regiões do Alentejo e Algarve (total de 74, com 78% de de respostas obtidas).

Os resultados obtidos oferecem evidências empíricas e pistas futuras de investigação, e pesquisas futuras podem ser alargadas a todo o país. Acredita-se que a baAcredita-se desta investigação pode contribuir para a melhoria das propostas educativas na área do turismo, bem como na própria estrutura da gestão e planeamento turístico.

Como objetivos específicos foram considerados: a análise das principais funções desempenhadas ao nível do planeamento turístico (Capítulo 2); a contextualização do planeamento turístico português, identificando e analisando os pontos relevantes das políticas públicas e de gestão, planeamento turístico e ordenamento territorial que se encontrem associados ou interfiram na efectivação do planeamento ao nível local (Capítulo 3); a contextualização da formação superior em turismo em Portugal (Capítulo 4); a identificação dos principais aspectos teóricos, práticos e metodológicos da formação superior em turismo, destacando os aspectos relativos ao desenvolvimento pessoal, bem como as necessidades sociais e de mercado que interferem na prática do planeamento turístico municipal na área de estudo (Capítulo 6).

A principal hipótese de trabalho é “A Educação Superior em Turismo está relacionada com o desempenho das funções do Planeamento Turístico, no âmbito local”.

Esse mesmo objetivo geral, com conotação de situação problemática, pode constituir a pergunta de investigação, que norteia toda a pesquisa que é desenvolvida: Existe uma relação entre as funções de planeamento em turismo nos municípios portugueses e a formação dos profissionais técnicos que actuam no planeamento do turismo nestes mesmos municípios?

Para além destas, foram também trabalhadas outras hipóteses complementares que contribuíram para atingir os objectivos desta tese, como:

“A disciplina de planeamento turístico utiliza métodos de ensino compostos por mais aspectos teóricos do que práticos”; “Não existe grande aproximação entre os cursos de turismo e os organismos públicos responsáveis pela gestão e planeamento local/regional do turismo em Portugal”; “Não há um significativo envolvimento dos cursos de turismo com os organismos locais através de desenvolvimento de atividades práticas de gestão e planeamento no nível local”; “Os profissionais responsáveis pelo planeamento turístico nas Câmaras dos Municípios do Alentejo e Algarve possuem pouca experiência na área em que actuam”; “A maior parte dos profissionais que desempenham funções de planeamento turístico possuem licenciatura”; “Durante a formação dos profissionais responsáveis pelo planeamento turístico, as actividades práticas desenvolvidas estão mais relacionadas com a elaboração de planos turísticos ou de marketing”; “Nos municípios das regiões do Alentejo e Algarve o turismo é gerido através de organismos/secretarias conjuntos com outras áreas”.

Os principais resultados obtidos apontam para uma aproximação entre aquilo que é enfocado nos cursos de turismo que formam os profissionais de planeamento turístico e aquilo que é requerido para a prática das suas funções laborais. Entretanto, é verificado que, apesar de ser evidenciado um equilíbrio entre os conteúdos teóricos e práticos, estes profissionais ainda precisam de uma formação que contemple mais aspectos práticos importantes no contexto do planeamento turístico, o que não somente possibilitará uma formação mais sólida destes profissionais como uma actuação mais competente, quando efectivamente estiverem no mercado.

Este primeiro capítulo é introdutório, sendo seguido do Capítulo 2, que aborda aspectos teóricos e conceptuais sobre o planeamento turístico. A discussão do planeamento na perspectiva do turismo, debatendo os principais conceitos, os diferentes modelos e as funções de planeamento. Além disso, são também discutidos os benefícios de planear um destino e quais as eventuais consequências para os destinos que o não fazem.

O Capítulo 3 é dedicado ao turismo em Portugal, fazendo uma breve caracterização e contextualizando os aspectos ligados à gestão e planeamento

do turismo no país, como a estrutura de suporte e os instrumentos que a viabilizam.

O Capítulo 4 é dedicado à discussão da formação superior em Turismo. São apresentados os principais conceitos nessa área e o capítulo culmina com a apresentação de conteúdos e competências na área de turismo, o que especialmente interessou para o relacionamento entre a formação e a prática do planeamento turístico.

No Capítulo 5 foram apresentados os aspectos metodológicos desta tese. Trata-se de um capítulo que funciona como uma introdução ao trabalho empírico, que possibilita aos leitores conhecerem quais as opções tomadas e as justificações para tais escolhas. Nele foram apresentados os objectivos, o problema, as variáveis, as hipóteses e discutidos os instrumentos de recolha e análise de dados.

O Capítulo 6 incluí a análise e discussão dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários. Quando tal se justificava, esses resultados foram também apresentados graficamente, facilitando a compreensão e o acompanhamento da discussão textual.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, em forma de uma síntese final do conteúdo que foi previamente apresentado e discutido ao longo da tese.

Capítulo 2

Planeamento Turístico

2.1 Introdução

Existe um grande reconhecimento nos domínios empresarial e governamental acerca dos benefícios do planeamento para o aumento da competitividade, sustentabilidade e alcance dos objectivos institucionais. O que há anos atrás era considerado um “luxo” das grandes organizações, hoje representa uma necessidade para enfrentar o cada vez mais complexo, competitivo e exigente mercado. Planear deixa de ser luxo e passa a ser factor-chave para atingir objectivos e metas e, em muitos casos, para manter-se, ou mesmo sobreviver, no mercado.

Considerando as crises financeiras e sociais (envolvendo desde questões políticas e religiosas a questões ligadas ao terrorismo ou pandemias de gripe) que afectam fortemente a economia mundial, é verificado um declínio económico que, inevitavelmente, impacta no turismo. Apesar de representar um sector sólido e, até hoje, crescente, o turismo é igualmente um sector muito competitivo. O que fazer para quem pretende manter-se no mercado, perante este cenário? É coisa certa que, além de outras medidas, é necessário planear. Como o objectivo desta tese é relacionar o planeamento turístico com a formação superior em turismo, destacando aspectos relacionados com a função do planeador, é importante compreender a actividade do planeamento, como um todo, mas também os aspectos que tocam a formação em turismo.

Na parte inicial deste capítulo será discutido o conceito e destacada a importância do desenvolvimento local, apontado como um dos principais objectivos do planeamento. Além disso, também se buscou debater como é que o turismo pode contribuir para o alcance desse mesmo desenvolvimento, sustentando que se trata de uma condição almejada. Nesse contexto, os modelos de desenvolvimento e os aspectos relacionados com a competitividade dos destinos configuram-se como ferramentas-chave para delinear as formas de gestão do turismo, resultando em apostas particulares de uma actividade turística que possibilita a promoção do desenvolvimento.

Justifica-se, portanto, perceber a ligação do planeamento com o território, a sua definição e importância no contexto do turismo, ou seja, no que consiste, em termos práticos, a actividade de planear. Por fim, as definições e teorias apresentadas e discutidas irão também alicerçar a compreensão do que constitui a função de um planeador na perspectiva do turismo.

Espera-se que, no final deste capítulo, o planeamento e a gestão turística sejam compreendidos como actividades necessárias para possibilitar a promoção do desenvolvimento deste sector, destacando que o planeamento é a “arte” da organização das acções, espera-se, também, esclarecer como deve decorrer o processo de planeamento e quais são as funções associadas ao planeamento do turismo.

Este capítulo tem por base informações recolhidas em documentos científicos e documentos publicados por organismos oficiais, recolhidos no âmbito nacional e internacional. A discussão destes conteúdos permitirá que, no capítulo posterior, sejam apresentados e analisados a gestão e o planeamento do turismo em Portugal, contribuindo, de forma significativa, para o alcance do objectivo geral desta tese, que, recordamos, é o de relacionar a efectivação do planeamento na escala local com a formação dos profissionais que o exerce.

2.2 Planeamento Turístico - uma abordagem teórico-conceptual

O turismo é reconhecido ao nível mundial como uma actividade economicamente promissora e propulsora de desenvolvimento. Muitos destinos encontram no turismo a oportunidade de gerar benefícios para toda a comunidade. Todavia, o turismo, se não for adequadamente planeado, pode ocasionar uma série de efeitos adversos, alguns deles irreversíveis.

Numa lógica de sustentabilidade e competitividade, o planeamento turístico constitui uma actividade fundamental para os destinos, como forma de gerir o produto (para os turistas), mas também para o desenvolvimento local (para os residentes e empresas locais).

A contribuição do planeamento para a sustentabilidade dos destinos turísticos explica-se na medida em que envolve a reflexão sobre a utilização dos espaços e das dinâmicas locais, o que resulta em ambientes mais harmónicos, que permitem uma articulação optimizada dos factores socioeconómicos, ambientais, políticos e culturais.

Por exercer grande impacto na economia, o sector do turismo não pode funcionar sem a presença das empresas, das populações e de diversas organizações não-governamentais, mas também não dispensa a participação do próprio Estado, que desempenha um papel de gestor e planeador, essencialmente das atrações, infraestruturas e meios de transporte, sob pena de não atingir os objectivos de desenvolvimento (Gunn e Var, 2002: 29).

No que concerne à intervenção do Estado no mercado turístico, mesmo considerando o actual contexto, em que cada vez mais se verifica a redução do papel dos poderes públicos na economia, ela justifica-se no sentido em que as falhas do mercado requerem este tipo de intervenção estatal, nomeadamente no que respeita à competitividade, aos direitos individuais, à redução de riscos e incertezas, ao apoio a projectos, à promoção da formação especializada e à produção de informação estatística (Matias, 2007: 298). Juntando a estas intervenções os aspectos de infraestruturação e equipamento, podemos reconhecer no Estado um verdadeiro co-produtor em turismo.

Matias (2007: 329) defende que, em matéria de planeamento turístico, o Estado necessita de intervir em dois planos, com um grau adequado de descentralização decisória, a saber: administração central, onde ocorre o planeamento de topo, de carácter macroeconómico; administração local, onde é realizado o planeamento turístico de base, que tem impactes de carácter microeconómico. É importante ter em conta que o planeamento turístico no âmbito local é determinante e, devido às singularidades de cada local e região, a gestão estratégica assegura melhores resultados quando realizada, pelo menos, de forma partilhada com técnicos locais, devidamente qualificados, com conhecimento da realidade local e da região na qual está inserido. É esse, aliás, um dos principais pressupostos que fundamenta a componente empírica desta tese, que mais adiante serão desenvolvidos.

As decisões de carácter económico também estão presentes no ambiente público, embora a sua racionalidade seja composta de valores diferentes daqueles que permeiam no ambiente empresarial, já que o primeiro tem como principal objectivo o alcance do bem-estar social, enquanto o segundo objectiva o lucro.

A ocupação de um determinado espaço não deve ser concebida apenas com base nos retornos económicos gerados pelas actividades projectadas, mas antes por um conjunto de factores que extrapolam o ambiente económico e atingem aspectos ambientais, sociais e culturais, por exemplo. É o contexto em que a comunidade e o seu bem-estar são os focos. Sobre esse aspecto, Rezende e Castor (2005: 7) esclarecem que

partindo do pressuposto de que uma cidade tem um tecido social e humano entrelaçado, que é o que lhe confere ‘convivialidade’, muitas escolas de urbanismo contemporâneo abandonaram completamente essa visão econômica e funcional da cidade organizada para gerar economias e se concentraram em criar condições para a proliferação de múltiplos enclaves sociais que favoreçam o convívio entre os habitantes e ao mesmo tempo enfatizem a qualidade dos ecossistemas; para essas tendências do pensamento urbanístico, o importante é melhorar os sistemas de transporte coletivo para

minimizar os tempos de viagem, aumentar o conforto e reduzir o atrativo dos veículos individuais para deslocamento; reduzir ao máximo possível a geração de lixo; controlar a geração e disposição de efluentes; distribuir fisicamente de maneira adequada aos locais de trabalho e de moradia. Talvez algumas ou muitas dessas estratégias e soluções sejam menos racionais em termos puramente econômicos do que outras, mas ainda assim seriam mais racionais na ótica dos planejadores municipais ao lembrar que seu objetivo final é a preservação e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Os conceitos de desenvolvimento local e regional são muito utilizados e discutidos actualmente, comparando e relacionando com a ideia do global. Dependendo da perspectiva, o desenvolvimento no âmbito local e global pode assumir uma posição antagónica ou, ao invés, complementar-se.

Guibernau (1997) discute a lógica do local e do global como uma perspectiva que surge num contexto de mundo globalizado, constituindo-se como um processo pelo qual os eventos são transformados e modelados sob a influência da expansão das conexões sociais que se estendem através do tempo e do espaço. Ao mesmo tempo, os acontecimentos locais possuem um significado diferente quando são distantes do tempo e do espaço percebidos em que ocorrem. O local e o global confundem-se e formam uma rede em que os elementos são transformados como resultado das suas interconexões. A globalização expressa-se através da tensão entre as forças da comunidade global e as da particularidade cultural, entre a segmentação de factores étnico-culturais e as características homogéneas.

Fischer (2002) caracteriza o “local” partindo da “inércia” e, ao mesmo tempo, do “movimento”. O “local”, numa primeira perspectiva, remete para a ideia de estática, devida à configuração geográfica, já o “movimento” passa a ideia de dinâmica e interacção num espaço global.

Entretanto, autores como Trevizan e Simões (2006: 9) apontam esse contraste no que concerne à aparente dicotomia do global/local, ao afirmarem que o

global e o local têm sido vistos como tendências opostas. A ideia da dinâmica no contexto global teria surgido como resultado das crescentes mudanças tecnológicas nos transportes e comunicações, permitindo minimizar os efeitos das distâncias espaciais. No outro extremo, a lógica do local resguarda a identidade e deve manter-se alerta em relação à ameaça de ter as suas individualidades vitimadas pelo processo de globalização, assegurando, desta forma, a sua identidade e o património, sejam materiais ou imateriais.

Numa outra abordagem, Trevizan e Simões (2006: 9, citando Hannerz, 1999: 51) discutem uma faceta diferente da concepção de global versus local, destacando que, ao descobrir e dar vida às especificidades locais, pode-se promover a atracção do global para o local, sem esquecer uma outra perspectiva, a de que a cultura mundial pode ser encarada como um entrelaçamento de culturas locais diversificadas.

A relação entre o território e as suas qualidades com todo o sistema produtivo do turismo representa um referencial para a qualidade do desempenho deste sector, sendo certo que uma alta percentagem de turistas tem uma percepção de qualidade ligada ao aspecto geográfico, no sentido paisagístico e sociocultural (Bercial e Timón, 2005:29).

No sistema turístico existem três vertentes territoriais: origem ou área emissora; regiões de trânsito ou linhas de ligação; destino ou áreas receptoras, sendo nestas últimas os locais onde ocorre o essencial da experiência turística, bem como onde ocorrem os principais impactos e onde deve ser reunido o maior esforço em termos de gestão e planeamento (Leiper, 1990).

A teoria de que a globalização é um fenómeno que, em algum horizonte temporal, virá a uniformizar os lugares parece já ter reduzido a sua força. Num sentido inverso e abordando o contexto do turismo, os lugares buscam cada vez mais a manutenção das suas particularidades e diversidades porque são, justamente, essas diferenças e originalidades que atraem os turistas. Como ilustra Luchiri (1998:16, citado por Fratucci, 200: 128),

as discussões sobre a questão global-local ou local-global avançaram e já não se coloca com tanta certeza que a globalização implica no fim do local, na destruição das diferenças e peculiaridades locais: tanto as peculiaridades locais, os localismos, os regionalismos emergiram deste global, quanto a própria globalização económica passou a valorizar as diferenciações dos lugares, fazendo dessa diferenciação um atractivo para o capital.

Actualmente, são cada vez menos destacadas as ameaças da globalização às individualidades; ao contrário, estas individualidades tendem até mesmo a ser reforçadas. Para além disso, a globalização hoje é vista como um factor que complementa e se confunde com o lugar. Não existem, de facto, os lugares isolados, mas um conjunto de lugares que formam o global (Castrovani, 2007: 3).,

Para Fischer (2004), a noção de “local” contém ideias complementares e antagónicas. Sendo o “local” a referência espacial delimitada e podendo ainda ser identificado como base, território ou micro-região indicado por outras designações que sugerem constância ou uma certa inércia, por outro lado, contém, também, o sentido de espaço abstracto de relações sociais e indica movimento e interacção de grupos sociais que se articulam e se opõem em torno de interesses comuns.

2.2.1 Cidade e Destino Turístico

O entendimento das diferenças entre destino turístico e cidade, assim como a definição de destino turístico possibilitará uma discussão mais clara e objectiva acerca do planeamento turístico nos destinos.

O turismo tem uma inquestionável relação com o território. De maneira primária, o relacionamento destes conceitos pode ser feito apelando ao facto de que a concretização de uma experiência turística exige uma deslocação e esta acção

ocorre no contexto territorial. Para além desta tão óbvia ligação, é no território que ocorrem as mudanças, os impactos físicos e a própria experiência turística. Muitas vezes, também, são as características do território que motivam a deslocação, tal como Vallbona e Costa (2006: 11) ilustram, ao afirmarem que

la actividad turística requiere de la existência de ciertos recursos que tengam capacidad de atracción para el consumidor y puedan satisfacer sus expectativas durante la experiencia turística.

Em 2011, cerca de 41% da população europeia vivia no meio urbano (Eurostat, 2012). Esta realidade exige que o olhar esteja atento às cidades, sobretudo quando o assunto é planeamento de destinos turísticos. Reconhece-se a fragilidade dos destinos não - urbanos, mas é o ambiente urbano que mais atrai turistas e, por consequência, muito sofre com os efeitos negativos do turismo. Assim sendo, o que vem a ser uma cidade?

Sabe-se que não há uma definição consensual, a começar por divergências quantitativas quanto ao número de habitantes. Compreende-se que realidades diferentes exigem posturas diversas, não sendo possível, por exemplo, apresentar os mesmos critérios em países como o Brasil, com 180 milhões de habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2009), e Portugal, com 10,6 milhões de habitantes (Instituto Nacional de Estatística - INE, 2011a).

Henriques (2003: 33) documenta o conceito da Comissão Europeia para definir a cidade, ao afirmar que vê a cidade “como uma aglomeração mais ou menos regular de edifícios e vias públicas, onde as pessoas podem viver e trabalhar, e também onde há muitas actividades sociais, culturais, e tem, pelo menos, 10000 residentes”. A autora destaca que esta proposta de definição engloba critérios como número de habitantes, tipo de actividades desenvolvidas por esses mesmos habitantes (peso relativo de indivíduos que se dedicam ao comércio e à indústria, em oposição aos que se dedicam à agricultura), nível de concentração das suas habitações, entre outros, além de deixar implícita a

confluência de várias dinâmicas no espaço, nomeadamente a económica, social, cultural e política.

Em alinhamento com essa discussão, Henriques (2003:32-33) caracteriza os centros urbanos e salienta a diferença entre estes e a própria cidade, afirmando que

as áreas/centros urbanos podem apresentar várias dimensões, desde grandes cidades a pequenos centros que dificilmente podem ser chamados de cidade. Os perímetros fixados às áreas/centros urbanos raramente coincidem com a cidade geográfica – entendida enquanto forma de ocupação dos solos e entidade individualizada com certa dimensão e densidade – onde se desenrola um conjunto expressivo e diversificado de actividades várias indissociáveis do modo de vida dos habitantes. Os perímetros são, regra geral, menores que os limites administrativos ou de planeamento, embora em áreas/centros urbanos de grande vitalidade económica e demográfica a cidade geográfica ultrapasse os limites fixados pela divisão administrativa ou política.

Henriques (2003: 33, citando Bonello, 1996) complementa que a cidade ultrapassa a perspectiva geográfica, económica, sociológica ou histórica, uma vez que nasce da interacção entre os indivíduos.

No âmbito das relações sociais, do território e da discussão acerca do sentido de cidade, Fischer (2004) conclui, citando o autor Milton Santos, que

quando quisermos definir qualquer pedaço do território, devemos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza e o seu uso, que inclui a acção humana, isto é, o trabalho e a política.

No contexto do turismo, o destino nem sempre corresponde à limitação geográfica ou política-administrativa de uma cidade, região ou país. Um destino

turístico pode ser uma cidade ou um conjunto delas, sem que haja a coincidência com delimitações de outra natureza. Portanto, ao tratar-se do planeamento de cidades, deve-se ter em conta que este poderá ocorrer no âmbito da gestão da própria cidade, em conjunto com outras cidades ou, pelo contrário, numa menor escala, nos bairros ou atractivos turísticos. A compreensão de destino é muito mais ampla e corresponde ao local que reúne uma estrutura suficiente para fornecer uma experiência turística. Como esclarece Valls (2006: 15), também citando outros autores,

as políticas de turismo encontram no destino a unidade básica de gestão. Há uma série de características que o configuram e que devem ser levadas em conta no momento de defini-lo. A primeira delas é o espaço geográfico homogéneo, com características comuns, capaz de suportar objectivos de planeamento. Numa perspectiva muito restrita, vem-se identificando o destino como uma localidade (Scaramuzzi, 1993) ou como um núcleo turístico, uma área turística, um município, uma região ou qualquer espaço geográfico (Sancho, 2002).

O mesmo autor complementa, ainda, que o conceito de destino turístico está associado a qualquer unidade territorial que possua vocação de planeamento assim como capacidade administrativa para a desenvolver.

Por outro lado, Valls (2006: 16) comenta que o conceito de destino turístico se relaciona com uma versão já consolidada da oferta, condicionando a existência de um destino turístico à presença de três elementos: grandes unidades geográficas agrupadas ou áreas que disponham de atracções e serviços; população que aumenta extraordinariamente durante a temporada turística, graças aos transeuntes e visitantes; e economia dependente, numa percentagem elevada, das transacções que os turistas realizam.

Entretanto, a WTO (World Tourism Organisation) (2002) define destino turístico como

un espacio físico en el que un visitante pasa al menos una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atractivos, así como los recursos turísticos a los que se puede acceder haciendo un viaje de ida y vuelta en el día. Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los destinos turísticos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se cuenta a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir destinos mayores.

A definição da WTO é complexa e aproxima-se da definição apresentada por Valls, englobando tanto os aspectos geográficos, como os aspectos administrativos, sem, entretanto, vincular uns aos outros, isto é, o planeamento e a gestão dos destinos turísticos podem ter uma afirmação geográfica específica e não coincidente com limites definidos com outros propósitos. Vallbona e Costa (2006: 12) chamam a atenção para o facto de as variações territoriais dentro do sistema turístico apresentarem diferenças, a saber:

1. Espaço Turístico, definido como o lugar geográfico onde assenta a oferta turística e onde pode ser encontrado o espaço de atracção (área onde se concentram os elementos e atractivos que motivam a viagem); o espaço complementar (onde estão localizadas as empresas turísticas); e o espaço residencial (onde reside a população local);

2. Município Turístico, espaço delimitado por questões administrativas, o que acaba por definir as competências dos agentes públicos locais no que tange às políticas do turismo; apesar disso, na prática, o turismo não compreende estas delimitações espaciais, podendo ir além dos limites municipais ou, ao contrário, referenciar-se num âmbito inferior; 3. Destino Turístico, definido como um território para o qual o turista se

desloca ou, ainda, a concentração de instalações e serviços disponíveis para satisfazer as necessidades dos turistas.

É importante destacar que a actividade de planeamento e gestão é de tamanha importância para a competitividade, qualidade e sustentabilidade do destino turístico que está contemplada na sua própria definição. Outro ponto para o qual se deve tomar a atenção é o risco de tornar o turismo demasiado aproximado do campo económico e desprezar os factores interdisciplinares e multidisciplinares (sociológicos, ambientais, culturais, etc.) que devem estar presentes, inclusive, quando são tratados os conceitos. O destino turístico, antes de constituir-se como tal, é composto por aspectos económicos mas também de aspectos sociais, ambientais, históricos. Definir destino turístico apegando-se, essencialmente, ao local que foi estruturado como produto pode não levar em conta as outras dimensões que têm substancial importância. No âmbito da classificação dos destinos turísticos, Valls (2006: 56-57) define uma tipologia que pode ser estabelecida segundo:

1. A especialização do território, como, por exemplo: agroturismo, turismo de neve, caça e pesca, turismo de saúde, turismo cultural, dentre outros; 2. A procedência do turista: local, regional, nacional e internacional;

3. A principal motivação genérica do turista: praia; rural/interior; património e cultura; desporto; descanso; saúde e cuidados corporais; relações; negócios; eventos; formação e informação; descobrimento e aventura. 4. A utilização do território: destino único, o que se utiliza como meta de

viagem; destino base, ponto de partida para excursões e visitas; destino que constitui parte de um circuito que não requer unidade temática; e destino de percurso temático, que tem a sua razão de ser por fazer parte de uma unidade temática particular (citando Ejarque, 2003).

5. A exigibilidade de aplicação do plano: indicativa, obrigatória parcial ou obrigatória total.

6. O grau de especialização: monoproduto – destinos especializados; multiproduto - corresponde a destinos que dispõem de vários produtos turísticos complementares;

7. A fase do ciclo de vida: emergente, desenvolvido, em expansão, maduro ou em declínio;

8. A importância da actividade turística no conjunto da economia: muito baixa (menor que 4% do PIB), baixa (4-6% do PIB), média (6-8%), elevada (8-10%), alta (10-12%) ou muito alta (acima de 12%);

9. O nível de desenvolvimento organizativo dos entes coordenadores, ou seja, segundo as funções que realizam no nível estratégico e nos níveis operacionais: estágio base, estágio médio ou estágio superior;

10. O grau de concentração da oferta, da procura e da distribuição: monopolística, oligopolística ou fragmentada.

Então, longe de constituir um sinónimo de cidade, estado ou país, o conceito de destino turístico é, como foi dito anteriormente, perfeitamente aplicável a um lugar, uma ou mais cidades, estados ou países. O conceito é mais amplo e flexível do que a definição de cidade e tem mais relação com a estrutura dos produtos turísticos do que com a estrutura político-administrativa da unidade geográfica, embora a capacidade de gestão e planeamento seja um factor relevante.

Quando a cidade assume a capacidade de manter os seus próprios habitantes e, além disso, de atrair turistas, são criados os alicerces para a constituição de um destino turístico (Henriques, 2003: 43).

Há necessidade de ressaltar estas distinções, visto que, apesar de o planeamento turístico aqui tratado se referir ao planeamento político e submetido à ordem administrativa das cidades, regiões e países, é igualmente necessário perceber a existência de outros níveis de planeamento, que se interpõem e reflectem no desenvolvimento do destino, e não somente aqueles institucionalizados nas escalas geográficas mais tradicionais.

Compreende-se, portanto, que a definição de cidade é complexa, porque envolve diversos critérios, sejam objectivos, como o número de habitantes, sejam subjectivos, como o tipo e a intensidade das relações humanas existentes. No que concerne ao destino turístico, conclui-se que os parâmetros de definição são ainda mais subjectivos e incluem uma abordagem da condição

estrutural que possibilite uma experiência turística, independente da sua dimensão ou organização política e social.

2.3 Planeamento – teoria e conceito

O início do planeamento contemporâneo está associado à Revolução Industrial. Esse período foi marcado, entre outras coisas, pelo surgimento de inúmeros problemas urbanos decorrentes do rápido aumento populacional ocasionado pelo êxodo rural. Acreditava-se que os problemas tinham surgido das estruturas das cidades não suportarem a crescente ocupação ocasionada pelo crescimento populacional. Como resposta a estas dificuldades, o planeamento no período pós-Revolução Industrial foi marcado por propostas e soluções físico-espaciais. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a sociedade esteve novamente confrontada com problemas relacionados com as estruturas das cidades; neste período pós-Guerra, houve a necessidade de reconstrução dos espaços que se encontravam destruídos (Costa, 1996: 24) e isso implicava reflexão e acções ponderadas.

Com a entrada na segunda metade do século XX, difundiu-se o planeamento económico entre os países do bloco socialista e, um pouco mais tarde, entre os países classificados como subdesenvolvidos, como forma de alcançar o desenvolvimento e passando, então, o planeamento a ser considerado como instrumento orientador das economias (Dias, 2003).

Foi também no período pós-Segunda Guerra Mundial que o turismo se expandiu rapidamente (Inskeep, 1993). Hughes (2004: 557) ilustra esta afirmação, ao dizer que

na passada década de 1940, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, o turismo foi estimulado para ajudar a restaurar a normalidade social, por toda a Europa Ocidental. Contra o cenário de fundo das profundezas traumáticas do conflito recente, a asserção de que o turismo poderia fazer contribuição válida para a pacificação era altamente credível. Ao que acrescentou rapidamente o mérito do potencial económico do turismo, à medida que os países ocidentais, no esforço de regenerarem suas economias destruídas pela guerra, reagiam ao vigoroso crescimento pós-guerra do número de turistas.

Em muitas áreas foi encorajado o turismo de massas, sem uma reflexão prévia e acções de planeamento, o que levou a importantes consequências sociais e ambientais (Inskeep, 1993).

Entre as décadas de 1960 e 1970, o planeamento turístico ganhou espaço, numa fase de grandes mudanças nesta actividade. Com o rápido crescimento do mercado que marca este período, muitos destinos, com o intuito de alcançar um rápido desenvolvimento social e económico, investiram no turismo e acabaram por sentir relevantes impactos negativos, sobretudo no subsistema ambiental. Além disso, o sedutor desenvolvimento económico e social foi alvo de inúmeras críticas que acusavam o turismo de desagregar as economias locais, criando empregos sazonais, com baixos salários e que exigiam pouca qualificação (Costa e Buhalis, 2006: 193-194). A partir dos anos 70, as antigas formas de planeamento começaram a ser questionadas. Neste período, chegou-se à conclusão de que o planeamento é influenciado por situações específicas de cada lugar, pela actuação política e das organizações e pela capacidade de interceder nas decisões por parte de determinados grupos. Foi a época em que se preconizaram intervenções mais específicas, relacionadas com: melhoria da qualidade de vida em determinadas áreas geográficas e envolvendo grupos sociais particulares; recuperação de unidades e grupos

urbanos com características arquitectónicas bem identificadas; aumento e melhoria das áreas de lazer, recreio e comércio; melhoria da acessibilidade, etc. (Costa, 2001).

Na década de 1980, é a própria WTO quem relata a baixa qualidade do desenvolvimento do turismo até aquele momento, visto que não ocorreu com o devido planeamento, causando danos ao meio ambiente, além dos danos sociais.

O desafio do planeamento do turismo era encontrar formas de ajustar a organização territorial e, ao mesmo tempo, considerar os interesses dos sectores privados. O modelo, conhecido por PASOLP (Product’s Analysis for Outdoor Leisure Planning, desenvolvido por Baud-Bovy e Lawson), pioneiro nesse domínio, propunha uma visão integrada e sustentável, além de noções de planeamento estratégico e territorial, destacando a necessidade de benefícios a longo prazo em todo o sistema turístico. Defendia-se, então, que o turismo era capaz de gerar benefícios sem causar tantos danos aos destinos e que o sucesso da actividade dependia da visão sustentada e sustentável. Ainda nos anos 1980, um outro modelo, o “Alberta”, desenvolvido por Clare Gunn, além da visão integrada e sustentável, introduziu a necessidade de um inventário e análise detalhada do território e da participação do sector privado e da população no processo. Nos anos 1990, Inskeep apresenta uma evolução dos modelos de planeamento existentes e propõe a gestão e o planeamento físico, social e económico. A partir de 2000, a literatura acerca do planeamento evoluiu muito, acompanhando linhas de pensamento que defendiam a necessidade da gestão e do planeamento com uma abordagem integral, de forma a assegurar um turismo sustentável e competitivo (Costa e Buhalis, 2006: 195 -196).

Em síntese, (Inskeep, 1993; Costa, 1996; Gunn e Var, 2002) concluem que de 1980 em diante os modelos elaborados tenderam a considerar que o planeamento turístico deve estar pautado por princípios de racionalidade e rigor técnico e perspectivar-se num contexto de abrangência dos sectores públicos e privados.

2.3.1 O que é planear?

O planeamento é hoje reconhecido como actividade determinante para o sucesso e sustentabilidade dos destinos turísticos. Entretanto, na prática, apesar de o planeamento ser extremamente necessário para o turismo, proporcionando diversos benefícios e constituindo um instrumento imprescindível nas gestões com base no modelo de sustentabilidade, muitos destinos ainda não implementam um processo de gestão e planeamento do turismo ou fazem-no de forma inadequada.

O primeiro passo de qualquer processo de gestão é o planeamento e a gestão do planeamento é o primeiro estágio para a tomada de decisão (Murphy e Murphy, 2004:86).

Carvalho Jr. (2002: 1) define planeamento como

um esforço para dirigir a energia humana, objectivando uma finalidade racionalmente predeterminada, ou seja, representa uma ação coordenada de esforços para atingir um determinado objectivo” e, para que seja alcançado, de facto, “é necessário que os agentes sociais façam diagnósticos e previsões, procedam a acompanhamentos e avaliações, e construam cenários sobre o presente e o futuro com base na reflexão sobre o passado, nas experiências presentes e nas expectativas de futuro.

Planear envolve reflectir previamente acerca das situações de forma a assegurar o alcance dos objectivos pré-estabelecidos. Essa reflexão, no entanto, pressupõe a aplicação de um conhecimento científico para resolver os problemas e assegurar que os objectivos e metas serão atingidos (UNCRD, 2002: 52).

O turismo, por envolver sectores distintos e estratégicos, é uma actividade que é principalmente planeada pelo sector público, mas com a participação do sector privado e da comunidade. No entanto, a interferência pública varia

conforme a importância do turismo para a economia de um país (Cooper et al, 2001).

A participação pública assume, assim, novos contornos face à necessidade de reduzir custos, de planear de forma mais pragmática, de garantir o estreitamento das relações entre o sector público e as organizações privadas e de planear num novo contexto mundial, mais informado e mais democrático (Costa, 1996)

Inskeep (1993) sublinha, ainda, que o planeamento turístico visa o benefício da comunidade e que esta também deve estar envolvida no planeamento e desenvolvimento de locais turísticos. A população residente, que conhece melhor a localidade e a organização da sociedade, pode, por isso, dar um contributo positivo para o desenvolvimento do turismo na região (WTO, 1998; Gunn e Var, 2002).

O processo de planeamento do turismo reflecte o uso racional do território e dos recursos, traduzindo o crescente interesse em controlar os impactos da actividade (Vera, Palomeque, Marchena e Anton, 1997). O espaço não tem apenas dimensão territorial e física, mas também importância demográfica, económica, social, cultural e, por isso, o ordenamento do território afecta o espaço e influencia a distribuição e a forma de organização das actividades nele implantadas (Vieira, 2007).

Para Fonseca e Ramos (2006), o desenvolvimento territorial apresenta-se perante uma nova realidade que exige respostas mais eficazes por parte dos instrumentos de planeamento vigentes, a fim de que sejam assegurados o desenvolvimento económico e social sustentado. Os autores defendem a reformulação do conceito do planeamento convencional, utilizando uma visão estratégica capaz de responder às complexidades dos fenómenos indutores de incertezas e de mutações aceleradas.

O turismo é composto por três dimensões (Valls, 2006: 100): a dimensão operacional, que envolve a prestação dos serviços; a dimensão de suporte, que sustenta a operacional e se constitui através de processos intermediários entre

estes e os estruturais; e a dimensão estrutural, que afecta as decisões estratégicas, envolvendo as direcções e o conjunto da organização - no caso dos destinos, são processos estruturais os relativos ao consenso e às decisões estratégicas em matéria de marketing, de recursos humanos, de tecnologias, de logística, de construção, de planeamento dos recursos financeiros, etc. Na dimensão estrutural, inclui-se o processo de planeamento, que, por sua vez, depende do reconhecimento e da articulação de outras três dimensões (Carvalho Jr, 2002):

1. Técnica: visa o acesso a informações e conhecimentos multidisciplinares para a elaboração de diagnósticos e prognósticos, formulação e implementação de planos e programas; as funções de planeamento são ligadas ao desenvolvimento e promoção de produtos turísticos, integrando e articulando os recursos locais e desenvolvimento e dinamização do turismo local, etc. (IQF, 2005);

2. Financeira: garante a execução das acções planeadas ao nível técnico; 3. Política: envolve a escolha de alternativas, uma vez que planear é um

acto político que implica tomar decisões sobre acções presentes e futuras; sendo o planeamento uma actividade eminentemente política (Henriques, 2003 citando Gunn, 1988; Carvalho Jr., 2002: 2), deverá ser estratégico e integrador, orientado para a acção, proactivo e contínuo, não sendo, portanto, uma mera elaboração de planos.

As informações relativas ao passado e ao presente são os alicerces para o planeamento (pensar para o futuro), já que este processo tem bases racionais. Reflectir sobre acontecimentos futuros envolve incertezas e, consequentemente, riscos, pelo que quanto mais informações seguras sejam reunidas e analisadas, menor risco envolverá o processo. As instituições de investigação surgem, então, como importante fonte de informações e apoio à tomada de decisão, fornecendo dados estatísticos, indicadores, índices, textos analíticos, etc., fundamentais para a elaboração de diagnósticos, prognósticos e montagem de cenários (Carvalho Jr., 2002: 3).

Na figura 1, Carvalho Jr. (2002: 4) demonstra a importância das instituições produtoras de informação, tanto no início do processo de planeamento como no final, defendendo que a fase de avaliação do processo constitui um novo diagnóstico e, portanto, um momento em que serão levantadas e analisadas novas informações.

Figura 1

Fluxo do Planeamento

Fonte: Carvalho Jr., 2002: 4

Na fase de implementação, que implica a viabilização do planeamento, e a concretização de uma visão sustentável, o destino deve contar com uma série de facilitadores, entre eles: um coordenador da estrutura organizacional; o observatório de turismo, para levantamento de informações que suportarão a tomada de decisão; a imagem da marca, para identificação do destino entre os stakeholders, assim como entre os seus clientes e concorrência; e o painel de controlo integral, para acompanhar o processo estratégico (Valls, 2006:147).

Instituições de Pesquisa Concepção Identificação do Problema (Diagnóstico, Prognóstico, Avaliação dos riscos) Instituições de Pesquisa Avaliação (novo Diagnóstico) Monitorização Execução Planeamento (Plano, Programa, Projecto)

O papel do coordenador do destino estabelece-se em dois níveis: estratégico, que consiste na iniciativa de planeamento; e o operacional, nos domínios das políticas e estratégias. Na dimensão estratégica serão tomadas decisões como o modelo de desenvolvimento a ser seguido; bases de cooperação; valores. Por outro lado, na dimensão operacional, as funções envolvem a implementação do modelo de desenvolvimento. O seu papel operacional é compreendido por quatro áreas de acção: o planeamento dos recursos económico – financeiros; a criação de produto; comercialização e gestão da marca; e o fomento das demais políticas (Valls, 2006: 149-151).

A visão estratégica do planeamento do desenvolvimento turístico permite (Vieira, 2007, p. 50-51):

1. Orientar o destino turístico para alcançar a sua missão e objectivos estratégicos;

2. Apoiar a gestão estratégica;

3. Obrigar a uma reflexão estratégica sobre o destino turístico e a sua envolvente e as alterações que no decurso do tempo se vão verificando; 4. Obrigar a uma abordagem sistémica dos vários planos estratégicos,

unificando as decisões e o esforço da organização;

5. Mobilizar a estrutura administrativa para a missão e a visão de uma forma proactiva;

6. Envolver toda a estrutura no mesmo processo e com os mesmos objectivos;

7. Proporcionar meios de controlo e avaliação permanente da evolução dos vários planos estratégicos (marketing, formação, etc.);

8. Definir objectivos estratégicos, financeiros ou outros, sempre temporizados e quantificados de forma a possibilitarem a avaliação do seu cumprimento e do desempenho dos responsáveis por esse cumprimento;

9. Definir uma estratégia de diferenciação abrangente (mais do que apenas a diferenciação do produto turístico compósito) e dos padrões de acção que a definem quanto ao posicionamento no mercado, no confronto com a concorrência, às relações com os clientes e os fornecedores, à expansão de produtos e serviços, etc.

Entretanto, apesar de reconhecida a necessidade do planeamento estratégico em turismo, a verdade é que, à escala mundial, apenas 56% dos projectos e planos estratégicos elaborados chegam a ser implementados e isso deve-se, principalmente (Valls, 2006: 62, citando WTO, 1994): ao elevado custo do processo de planeamento estratégico; à dificuldade de harmonização dos interesses de todos os actores envolvidos; à percepção subjectiva do marco de desenvolvimento por parte dos envolvidos; às condições particulares de cada destino e de cada empresa, que desencadeiam contextos que distorcem, em muitos casos, os critérios de planeamento; ao comodismo da inércia do não-planeamento.

Outro impasse à efectivação do planeamento estratégico é que este tem a necessidade de equilibrar, ao máximo, o carácter político e técnico, uma vez que um plano mais aproximado do contexto técnico pode ser inviável por não contemplar as necessidades das diferentes perspectivas. No entanto, um plano essencialmente político pode agradar em demasia mas não possibilitar que os objectivos de desenvolvimento possam vir a ser atingidos (Rezende e Castro, 2005: 13).

Num tempo actual, em que o planeamento tem evoluído de uma perspectiva tradicional, estática e fragmentada, para uma dimensão estratégica, processual e sistémica (Gunn, 1988), acrescentando valor à competitividade e sustentabilidade dos destinos, tem surgido a necessidade de compreender em que medida a formação dos técnicos em turismo tem acompanhado as exigências inerentes ao novo paradigma do planeamento turístico.

Em forma de síntese, a figura 2 faz convergir as visões acima apresentadas, nas quais o turismo é composto pelas dimensões operacional, de suporte e estrutural, estando o planeamento dentro desta última. Nela é possível identificar o planeamento dentro da estrutura organizacional do turismo. Também se pode perceber, conforme a apresentação a seguir, a relação entre a vertente técnica do planeamento (dimensão estrutural) e a educação e formação (dimensão de suporte).

Figura 2

O Planeamento na Estrutura Organizacional do Turismo

Fonte: Elaboração própria com base em diversos autores

A tabela 1 enumera variáveis que funcionam como parâmetros, no âmbito técnico e político, para aferir a efectivação do planeamento nos destinos turísticos. Ou seja, as variáveis identificadas representam quais os aspectos que devem ser contemplados em cada uma das dimensões representadas. A presente tese pretende apenas analisar o primeiro item da dimensão técnica, a “equipa técnica com formação adequada”.

Tabela 1

Variáveis de avaliação do processo de planeamento

Dimensão Técnica

Equipa técnica com formação adequada

Elaboração de planos e projectos de desenvolvimento turístico Planeamento em longo prazo

Levantamento e compilação de informações da localidade e do entorno – inventário

Criação de dados estatísticos para dar suporte à investigação científica e à tomada de decisão Implementação dos planos e projectos de desenvolvimento turístico

Participação da comunidade nas decisões

Envolvimento das instituições em empresas nos processos de decisão Análise sistémica do destino turístico

Participação activa da cidade nas decisões nas Regiões de Turismo Promoção e gestão da marca

Dimensão Política

Selecção do modelo de desenvolvimento a ser seguido Leis, orientações e normas ligadas ao turismo

Prioridade do Turismo na agenda governamental

Fonte: Elaboração própria com base em diversos autores.

2.4 Planear o Turismo, por quê?

O planeamento é um dos principais instrumentos para viabilizar o alcance do desenvolvimento, uma vez que somente através de uma gestão previamente pensada e organizada é possível atingir determinados objectivos económicos e sociais. Apesar de o desenvolvimento se constituir como um objectivo que é, normalmente, pretendido para um local/região/país, assim como acontece, por exemplo, com a sustentabilidade, é considerado, por muitos, uma utopia. Sempre a ser seguido, mas nunca algo alcançável. A verdade é que, sem um planeamento adequado, o desenvolvimento é um “sonho impossível”, pelo que a sua promoção constitui um dos principais objectivos do planeamento turístico. São muitas e diversificadas as abordagens ao conceito de desenvolvimento, apesar de, actualmente, já se poder dizer que ganhou consistência e real

significado. Muitas vezes foi (e ainda é) utilizado num campo seccional, como quando, por exemplo, se fala do desenvolvimento económico, mas o conceito de desenvolvimento constitui algo muito mais profundo e abrangente.

A tomada de consciência do conceito de desenvolvimento e a assunção da “necessidade” de o alcançar emergiu sobretudo quando os países ricos decidiram auxiliar as nações pobres nos processos de descolonização e, consequentemente, pela necessidade de os novos Estados transformarem as velhas burocracias em instrumentos de mudança social. Inicialmente, esta ajuda aos países pobres deu-se através dos órgãos governamentais dos países desenvolvidos e, posteriormente, ocorreu através de programas de ajuda mútua e acordos bilaterais com recursos empregues em áreas como educação, saúde, agricultura, comunicações e capacitação técnica (Fischer, 2004).

No âmbito local, Fischer (2002) destaca alguns dos problemas e barreiras enfrentadas no que tange ao processo de desenvolvimento, a saber:

A descontinuidade política, que extingue muitas iniciativas ao fim do mandato do gestor que as criou, além das interferências político-partidárias locais, regionais e nacionais;

As dificuldades de articulação entre governos, entre governo e sociedade e entre os próprios agentes sociais;

O facto de as estratégias de desenvolvimento serem construídas externamente (nos meios governamentais ou através de representação no segundo e terceiro sector – empresarial ou Organizações Não-Governamentais - ONGs), o que reforça situações como serviços de má qualidade, estruturas ineficientes e onerosas, obsolescência e inadequação;

Fragilidades metodológicas dos tipos de intervenção em desenvolvimento local, modismos e mimetismos;

Estruturas de interesses na constituição de agências promotoras do desenvolvimento local e consultores que substituem meios por fins, ao adoptarem metodologias que se sobrepõem aos resultados e criam dependência nas comunidades apoiadas;

Sobreposição de programas e projectos de diferentes instituições, sobre os mesmos espaços, onerando as comunidades, que multiplicam agendas e fragmentam esforços, para não perder oportunidades de financiamento.

Neste contexto, as agências internacionais agregam um conjunto de princípios de base para a estratégia de desenvolvimento sustentável que buscam a fim de coordenar e tornar mais eficiente a empreitada rumo ao desenvolvimento (Fischer, 2004):

Consideração das necessidades humanas, de modo a garantir efeitos benéficos a longo prazo para grupos marginalizados;

Uma intenção de longo prazo amplamente compartilhada, dentro de espaços e tempos relativamente delimitados;

Um processo global e integrado, que concilie objectivos económicos, sociais e ambientais, com previsão de regulação e arbitragem, mediadas por negociação.

A autora complementa que alguns estudos acerca do desenvolvimento no Mundo, levados a cabo pelo Banco Mundial, apontam o futuro do desenvolvimento de forma pessimista, o que não obsta a que tenham sido traçadas algumas directrizes que estabelecem:

Os objectivos do desenvolvimento devem ser múltiplos e a qualidade de vida inclui, além de rendimento, também saúde, educação e maior participação na vida pública;